Формирование теплового режима почв хвойных экосистем бореальной зоны в зависимости от лесообразующей породы и типа леса

Автор: Галенко Э.П.

Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 1 (13), 2013 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается термический режим почвы пяти хвойных сообществ подзо- ны средней тайги. Определен характер экстремальных температур поверхно- сти почвы в зависимости от типа леса. Установлены суммы температур почвы за летний сезон на разной глубине. В рассматриваемых лесных экосистемах в сезонной динамике выявлены особенности и различия накопления тепла в почве.

Тайга, хвойные фитоценозы, температурный режим почвы

Короткий адрес: https://sciup.org/14992581

IDR: 14992581 | УДК: 630*116.13:582.475(1-924.82)(470.13)

Текст научной статьи Формирование теплового режима почв хвойных экосистем бореальной зоны в зависимости от лесообразующей породы и типа леса

Почвенное тепло зависит от поступающей солнечной радиации и температуры воздуха, а механизм передачи тепла в системе «атмосфера → поверхность почвы → почвенный профиль по вертикали» испытывает значительные колебания. В одних и тех же климатических условиях термический режим почвы обуславливается типом почвы, ее механическим составом и физическими свойствами. Существенное влияние на температурный режим оказывает и лесной полог, так как он ограничивает поступление солнечной энергии, изменяет излучение подстилающей поверхности, нивелирует температурный режим приземного воздуха, дольше сохраняет снеговой покров в лесу. Особенности состава и строения древесного яруса, подлеска, напочвенного покрова также вызывают различия в прогревании почвы [1– 4].

Тепловые ресурсы почвы активно воздействуют на поглощение питательных элементов корнями, ряд физиологических процессов, протекающих в подземных органах растений, деятельность почвенных микроорганизмов [5–8 и др.]. В настоящее время температурный режим лесных почв рассматривается и как одна из важнейших функций углеродного цикла наземных экосистем [9–13].

Цель данной работы – оценить характер и различия тепловых ресурсов почвы сосновых и еловых экосистем подзоны средней европейской тайги в вегетационный период.

Исследования проводились ежедневно с 20 мая по 10 сентября 1983 г. на Чернамском лесном стационаре Института биологии Коми научного центра УрО РАН, расположенном в подзоне средней тайги (62° 00′ с.ш., 50° 20′ в.д.). Объектами изучения служили пять сосновых и еловых насаждений (пробные площади) на бореальных подзолистых почвах (табл. 1). На каждой пробной площади (ПП) ежедневно измерялись максимальная, минимальная и срочная температуры на поверхности почвы и температура почвы на глубинах 5, 10, 15, 20, 30, 40, 60 и 80 см. Для этих целей использовались: максимальные, минимальные, срочные, Савинова и почвенно-вытяжные термометры. Показания термометров на всех ПП снимались практически одновременно (разница во времени до 30 мин.), что позволило провести корректный анализ полученных данных.

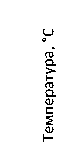

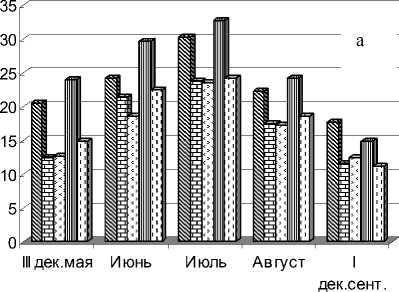

Сезонная динамика экстремальных температур поверхности почвы. Средние (за декаду в мае и сентябре, за месяц в июне, июле, августе) максимальные температуры поверхности почвы на всех исследуемых участках в последней декаде мая в сосняках равны +20..+24 °С, в ельниках и сосново-еловом древостое – +13…+15 °С. К июлю они достигают самых высоких значений в сосняках – +30…+33°С, в ельниках и сосновоеловом насаждении – +23+24 °С, снижаясь постепенно в августе до +22...+24 °С и +17...+19 °С, а в I

Характеристика объектов исследования (по: [7])

Таблица 1

|

№ пп. |

Насаждение |

Состав древостоя |

Возраст, лет |

Класс бонитета |

Полнота |

Запас древесины, м3/га |

Средние |

Число стволов, шт/га |

Почва |

|

|

диаметр, см |

высота, м |

|||||||||

|

торфянисто-под- |

||||||||||

|

Сосняк |

золисто-глеева- |

|||||||||

|

1. |

черничный влажный (ПП 1) |

9С1Б |

60 |

III |

0.82 |

205 |

12 |

16 |

1730 |

тая иллювиально-гумусовая, подзол песчаный на суглинках торфянисто-под- |

|

Ельник |

золисто-глеева- |

|||||||||

|

2. |

черничный свежий |

8Е2Б + С |

80-200 |

IV |

0.86 |

267 |

17 |

15 |

2323 |

тая, иллювиаль-но-гумусово же- |

|

(ПП 2) |

лезистая на суглинках |

|||||||||

|

Сосново- |

8С2Б + Е |

тофянисто-под- |

||||||||

|

золисто-глееватая |

||||||||||

|

3. |

еловый черничный |

(I яр.) 6Е2С2Б |

50-90 |

III IV |

0.95 |

235 |

16 8 |

15 9 |

3070 |

иллювиально-гумусово-железистая, |

|

(ПП 3) |

(II яр.) |

на суглинках |

||||||||

|

Сосняк |

торфянисто-под- |

|||||||||

|

4. |

черничносфагновый |

10С + Б ед.Е |

70 |

V |

0.56 |

109 |

10 |

11 |

2040 |

золисто-глееватая, гумусовая песча- |

|

(ПП-4) |

ная на суглинках |

|||||||||

|

Ельник |

торфянисто-подзо- |

|||||||||

|

5. |

долгомошно- |

7Е2Б1С |

70-180 |

V |

0.78 |

170 |

15 |

14 |

1858 |

листо-глееватая, |

|

сфагновый |

иллювиально-гу- |

|||||||||

|

(ПП-5) |

мусовая , песчаная |

|||||||||

III дек.мая Июнь Июль Август I дек.сент.

0 Сосн. черн.вл. 0 Ельн.черн.св. □ Сосн.-елов.черн.

cm Сосн.черн.сф. 0 Ельн.долг.сф.

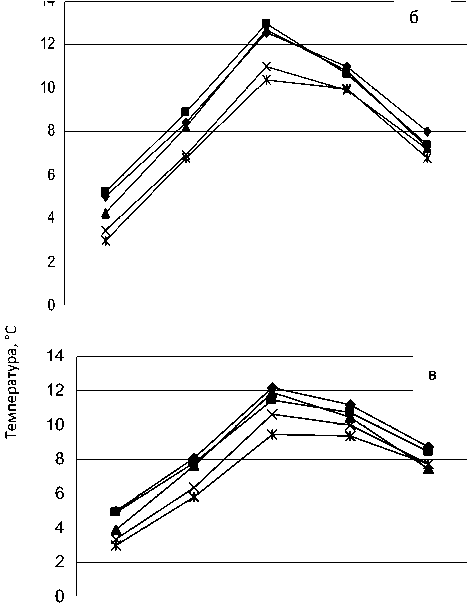

Рис. 1. Сезонная динамика средних максимальных (а) и минимальных (б) температур поверхности почвы.

декаде сентября – до +15...+18°С и +11...+12°С соответственно (рис. 1а).

Наибольшая сумма максимальных температур поверхности почвы отмечена в сосняке чернично-сфагновом, затем по степени уменьшения суммы температур следуют сосняк черничный влажный → ельник долгомошно-сфагновый → ельник черничный свежий → сосново-еловое насаждение черничного типа. Последние три насаждения по этому показателю отличаются незначительно.

Разность между максимальными температурами поверхности почвы сосновых и еловых древостоев наибольшая в мае (8–9 °С), в июне-июле раз-ичия снижаются до 6–8 °С, а в августе-сентябре – о 4–5 °С. Абсолютный максимум температуры по-ерхности почвы наблюдается в июле и достигает в сняках +43…+48 °С, в ельниках и сосново-еловом ревостое он значительно ниже и равен +30… 32 °С (табл. 2).

Анализируя изменения средних минималь-ых температур поверхности почвы в течение зона, следует отметить, что для действия низких мператур наиболее уязвима поверхность почвы сняка чернично-влажного, меньше – поверхность очвы сосняка чернично-сфагнового и ельников, и енее всего подвержен действию низких темпера-р сосново-еловый древостой (рис. 1б).

В среднем минимальные температуры по-ерхности почвы в последнюю декаду мая состав-яют от -0,4°С в сосняке черничном влажном до +1,6°С в сосново-еловом древостое. В июне температурный минимум повышается до +6+8 °С, в июле – до +10+12 °С. В августе минимальные температуры поверхности почвы снижаются на 4–6 °С, а в нача- ле сентября держатся в интервале -2,0°… +1,2°С. В течение вегетационного периода только в июле на поверхности почвы не наблюдались отрицательные температуры. Абсолютный температурный минимум на почве сосняка чернично-влажного составлял в конце мая -7,7 °С, в июне – -1,7°, августе – -3,5°, в I декаде сентября – -4,7 °С. В остальных фитоценозах самые низкие температуры на поверхности почвы были в пределах -1,1°… -5,5 °С (табл. 2).

в почве сосняка в начале июня, в ельнике он запаздывает на 10–15 дней. В северной тайге изотермы +8°…+10 °С на глубину 20–40 см опускаются в сосняке в конце июня-начале июля, а в ельнике на этой глубине температура почвы не превышает +6°…+7 °С.

Мощность зоны с активными температурами в средней тайге достигает в сосняках постоянно глубины 70–80 см и более, а в ельниках – до 45 (редко до 80) см. В северной подзоне тайги этот

Таблица 2

Абсолютные температурные экстремумы (°С) на поверхности почвы хвойных экосистем

|

пп.1 |

пп.2 |

пп.3 |

пп.4 |

пп.5 |

|

|

Период |

Сосняк черн.влажн. |

Ельник черн.свеж. |

Сосново-еловый черн. |

Сосняк черн.сфагн. |

Ельник долг.сфагн. |

|

max 1 min |

max 1 min |

max 1 min |

max 1 min |

max 1 min |

|

III дек. мая |

25,1 |

-7,7 |

20,5 |

-4,2 |

19,6 |

-3,1 |

31,6 |

-5,5 |

22,3 |

-4,3 |

|

Июнь |

40,7 |

-1,7 |

37,6 |

-0,8 |

29,1 |

-0,4 |

38,9 |

-2,0 |

33,5 |

-1,0 |

|

Июль |

48,0 |

1,9 |

31,9 |

3,0 |

31,5 |

3,5 |

43,4 |

3,5 |

29,9 |

2,0 |

|

Август |

36,1 |

-3,5 |

23,0 |

-2,0 |

24,5 |

-0,7 |

34,5 |

0,0 |

25,7 |

-1,3 |

|

I дек. сентября |

20,5 |

-4,7 |

12,9 |

-1,1 |

14,5 |

-1,5 |

16,7 |

-2,5 |

13,3 |

-1,5 |

Таблица 3

Сезонная динамика прогрева почвы в слое 20–40 см

|

Этап жизнедеятельности |

Подзона северной тайги |

Подзона средней тайги |

|||

|

.Температура, |

Сосняк черничнозеленомошный |

Ельник черничнозеленомошный |

Сосняк |

Ельник |

|

|

°С |

корневых систем древесных растений |

черничный влажный |

черничный свежий |

||

|

0 |

Оттаивание |

I-II декада июня |

II-III декада июня |

I-II декада мая |

II-III декада мая |

|

+4…+5 |

Начало ростовых |

II-III декада июня |

II-III декада июля |

III декада мая |

I декада июня |

|

процессов |

|||||

|

≥ + 8…+10 |

Интенсивный рост |

III декада июня– I декада июля |

не наблюдалась |

I декада июня |

II-III декада июня |

Динамика температур по вертикальному почвенному профилю. При движении с севера на юг увеличивается мощность слоя почвы, подверженного суточным колебаниям температуры. Как показали наши исследования, проведенные в средней, а ранее и в северной тайге [5], суточная амплитуда затухания колебания температуры почвы наблюдается на глубине 20 см в северной и 30-40 см – в средней тайге. Именно в этих горизонтах почвы сконцентрирована основная масса корневых систем древесных растений [7].

На глубине 20–40 см весенняя нулевая изотерма может удерживаться в северной тайге до II-III декады июня, в то время как в средней тайге – под ельником до конца мая, а под сосняком в это время почва уже прогрета до +3°…+4 °С (табл. 3). Почвы в сосняках средней тайги полностью оттаивают в III , а в ельниках – II-III декадах мая. В северной тайге – соответственно на месяц позже. Благоприятная температура для начала роста корней древесных растений в слое почвы 0–20 см наступает в среднетаежном сосняке в конце мая, ельнике – в начале июня. В северной тайге такие условия наблюдаются аналогично во второй половине июня и июля. С прогревом почвы до +8°+10 °С (активные температуры) начинается интенсивный рост и жизнедеятельность древесных корней. Период активных температур, как правило, начинается в средней тайге показатель колеблется в пределах 40–60 см в сосняке и 5–10 (редко до 30–40) см – в ельнике.

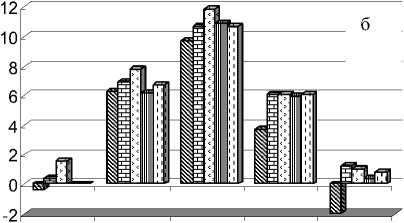

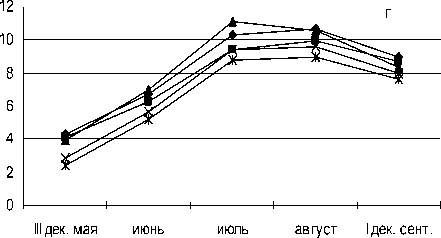

Передача тепла в глубь почвы в течение сезона. Средние температуры поверхности почвы в последней декаде мая равны в сосняках +12°… +16 °С, в ельниках и сосново-еловом древостое – +9°…+10 °С. В июне поверхность почвы прогревается соответственно до +18°…+21 °С и +15°…+16 °С. В июле они достигают наибольших значений, поднимаясь еще на 2–3 градуса. В августе поверхность почвы начинает охлаждаться. Средние температуры независимо от видового состава и типа насаждения выравниваются и составляют +13°…+16°С в августе и +7°…+8°С в первой декаде сентября (рис.2 а).

На глубине 5-20 см (рис. 2 б, в) почва прогревается в последнюю декаду мая в сосняках до +5 °С, сосново-еловом древостое – +4°С, ельниках – +3,0°…+3,5 °С. В июне-июле тепловые ресурсы почв увеличиваются ежемесячно еще на 3-5 градусов, температура достигает в июне от +6°…+7 °С в ельниках до +8°…+9 °С в сосняках, а в июле соответственно – от +9°…+10 °С до +12°…+13 °С. В августе почва этого горизонта остывает на 1–2 градуса, приближаясь по этому показателю к тепловым условиям июня. В сентябре охлаждение верхнего горизонта почвы идет более быстрыми темпами. За первую декаду температура почвы по срав-

—♦— пп. 1 С черн.вл. —■— пп.4 С черн.сф. —*— пп.3 СЕ черн.

пп.2 Е черн.св пп.5 Е долг.сф.

Рис.2. Сезонная динамика температуры почвы на разной глубине: а – поверхность почвы; б, в, г – на глубинах 5, 20, 60 см.

нению с августом снижается на 2–3,5 градуса, причем медленнее остывают почвы ельников. В результате происходит сглаживание температурных различий между сосняками и ельниками. Температура почвы на этих глубинах в этот период составляет +7,0°…+8,5 °С.

На глубине 60 см (рис.2 г) температура почвы в сосняках и сосново-еловом древостое в конце мая около +4 °С, в ельниках – +2,5°…+3,0 °С. В июне почва этого горизонта прогрета до +5,0°…+7,0 °С, оставаясь наиболее холодной в ельниках. В июле идет дальнейший прогрев почвы до +9,0°… +11,0 °С. Интенсивнее прогревается почва сосновоелового древостоя (на 4 °С), на один градус меньше – почвы сосняков и ельников. Видимо, в сосново-еловом насаждении играет роль двухъярусность древесного полога, в результате чего в ночные часы поверхность почвы охлаждается в меньшей степени. В августе почва на этой глубине сохраняет тепло июля, а в первой декаде сентября температура снижается на 1,0°–1,5 °С и равна +8,0…+9,0 °С.

Следовательно, на протяжении наблюдаемого периода в рассматриваемых типах леса почва наиболее холодная в мае (+2,5°…+5,0 °С). В июне и I декаде сентября тепловые ресурсы верхнего слоя почвы (5-20 см) равноценны и находятся в пределах +6,0°…+8,0 °С. Более глубокий же слой почвы в начале сентября даже теплее, чем в июне на 2,0°–2,5°С. Самая теплая почва в июле (+9,0°…+12,0 °С). В августе она холоднее на 1°С только в верхнем горизонте.

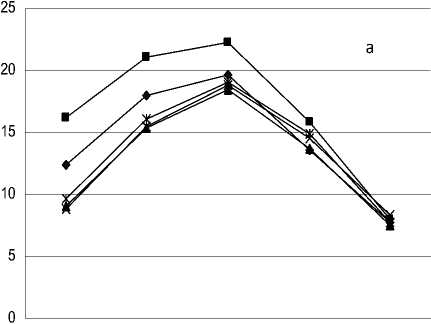

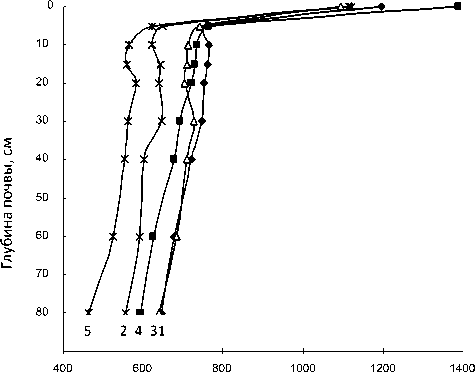

Накопление тепла в почве в течение летнего сезона. Почва как резервуар тепла. Определены суммы температур почвы за период с 19 мая по 9 сентября по вертикальному профилю от поверхности почвы до глубины 80 см (табл. 4, рис. 3). Величина поступающей к поверхности почвы солнечной радиации зависит от структуры и полноты древостоя, поэтому наибольшее количество тепла проникает на поверхность почвы в черничносфагновом сосняке, полнота древостоя которого 0,56, наименьшее – в двухъярусном сосново-еловом древостое с полнотой 0,95. В остальных рассматриваемых фитоценозах с полнотами 0.78÷0.86 суммы температур на поверхности почвы составляют в еловых сообществах 70%, в сосняке черничном влажном – 90% от максимальной аналогичной величины в сосняке чернично-сфагновом.

Дальнейшее проникновение тепла в глубину почвы резко сокращается на 32–45% в самом верхнем 5-сантиметровом слое, так как тепло в почве поступает от слоя к слою только в результате молекулярной передачи без турбулентной составляющей. Значительную роль в прогреве почвы начинают играть масса напочвенного покрова, структура и влажность почвы. Так, максимальное уменьшение (45%) тепловых ресурсов на глубине 5 см происходит в сосняке чернично-сфагновом, масса напочвенного покрова которого, по данным К.С.Боб-ковой [7], равна 4,4 т/га абс. сух. в., а мощность подстилки составляет 17см. В сосново-еловом насаж-

Таблица 4

Суммы температур почвы по вертикальному профилю, °С ( с 19 мая по 9 сентября )

|

Древостой |

№ ПП |

Глубина, см |

||||||||||

|

0 см max |

0 см min |

0 1 |

5 |

10 |

1 15 1 |

20 |

30 |

40 |

60 |

80 |

||

|

С черн.вл. |

1 |

1871.7 |

361.8 |

1195.4 |

757.3 |

765.2 |

760.3 |

752.8 |

748.2 |

721.4 |

678.1 |

645.8 |

|

С черн.сф. |

4 |

2077.9 |

458.5 |

1387.6 |

762.8 |

734.4 |

729.9 |

721.1 |

691.9 |

676.4 |

625.5 |

594.1 |

|

СЕ черн. |

3 |

1401.4 |

522.0 |

1093.2 |

740.5 |

711.0 |

709.8 |

703.1 |

726.5 |

709.0 |

684.0 |

639.5 |

|

Е черн.св. |

2 |

1444.6 |

478.9 |

1114.1 |

648.1 |

622.0 |

641.9 |

639.3 |

645.6 |

601.5 |

590.5 |

556.8 |

|

Е долг.сф. |

5 |

1485.5 |

462.5 |

1120.3 |

623.9 |

565.6 |

557.9 |

581.0 |

563.0 |

554.5 |

524.9 |

463.6 |

Сумма температур, °С

Рис. 3. Суммы температур почвы по вертикальному профилю в сосновых и еловых сообществах (19 мая – 9 сентября ).

1 – сосняк черничный влажный; 4 – сосняк чернично-сфагновый; 3 – сосново-еловый древостой черничный; 2 – ельник черничный свежий; 5 – ельник долгомошно-сфагновый.

исходит резкое уменьшение (на 30–45%) тепловых ресурсов поверхностного слоя (0–5 см) почвы, в слое почвы от 5 до 80 см тепло убывает постепенно, около 1–2% на каждые 10 см глубины.

-

3. Увеличение массы напочвенного покрова (в пять раз) и мощности подстилки (в два раза) ведет к снижению тепловых ресурсов верхнего 5-сантиметрового слоя дополнительно до 13 %.

-

4. По степени убывания запасов тепла в

почве рассматриваемые экосистемы можно пред-

ставить в виде ряда:

С

черн..вл..

→ . С

черн.сф.

→ СЕ

черн..

→ Е

черн.св

→ Е долг.сф.

Причем каждое следующее насаждение недобира-

ет 3–6% тепла по сравнению с предыдущим.

5. Оттаивание и начало роста корневых сис-

тем в ельниках по сравнению с сосняками и сосново-еловым древостоем запаздывает на 10, а активный рост – на 10–15 дней. В результате период активного роста корневых систем древесных растений по температурным условиям почвы возможен в сосняках и сосново-еловом древостое до 85–90, в ельниках – 70–75 дней.

дении с самой маленькой массой растений нижних ярусов, равной 0,9 т/га абс. сух. в. и подстилкой высотой 9–11 см этот показатель составляет 32%. Дальше с глубиной в слое почвы от 5 до 80 см тепло убывает постепенно, около 1–2% на каждые 10 см глубины.

С глубины 5 см начинается четкая дифференциация тепловых ресурсов между еловыми и сосновыми сообществами в пользу последних на 100÷130°С. Самой холодной по всему профилю является почва ельника долгомошно-сфагнового, а наиболее теплой – почва сосняка черничного влажного.

Выводы

-

1. Различия в проникновении тепла под полог древостоя в лесных фитоценозах обусловлены полнотой и структурой древесного яруса насаждений. В результате разница в поступлении тепла на поверхность почвы в рассматриваемых лесных сообществах составляет 15–20%.

-

2. С исчезновением турбулентной составляющей в механизме передачи тепла в почве и наличием только молекулярного способа передачи про-

-

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ № 10-04-00067-а, 13-04-00548.

Список литературы Формирование теплового режима почв хвойных экосистем бореальной зоны в зависимости от лесообразующей породы и типа леса

- Сапожникова С.А. Микроклимат и местный климат. Л., 1950. 242 с.

- Китредж Дж. Влияние леса на климат, почвы и водный режим/Пер. с англ. М., 1951. 456 с.

- Молчанов А.А. Лес и климат. М.,1961. 247 с.

- Шульгин А.М. Климат почвы и его регулирование. Л.: Гидрометеоиздат, 1972. 341 с.

- Галенко Э.П. Фитоклимат и энергетические факторы продуктивности хвойного леса европейского Севера. Л.: Наука, 1983. 129 с.

- Кононенко А.В. Гидротермический режим таежных и притундровых почв европейского Северо-Востока. Л.: Наука, 1986. 144 с.

- Бобкова К.С. Биологическая продуктивность хвойных лесов европейского Северо-Востока. Л.: Наука, 1987. 156 с.

- Забоева И.В., Бобкова К.С. Лесорастительные условия функционирования хвойных экосистем Севера//Лесное почвоведение: итоги, проблемы, перспективы: Тез. докл. Межд. науч. конф. Сыктывкар, 2007. С.4.

- Кузнецов М.А. Сезонная динамика эмиссии СО2 с поверхности торфянисто-подзолисто-глееватой почвы заболоченного ельника средней тайги//Резервуары и потоки углерода в лесных и болотных экосистемах бореальной зоны. Тез. докл. Межд. науч. конф. Сыктыв-кар, 2011. С. 67-68.

- Осипов А.Ф. Динамика содержания органического углерода в заболоченных сосняках средней тайги: Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. биол. наук. Сыктывкар, 2011. 18 с.

- Осипов А.Ф. Поток углекислого газа с поверхности болотно-подзолистой почвы сосняка средней тайги//Резервуары и потоки углерода в лесных и болотных экосистемах бореальной зоны: Тез. докл. Межд. науч. конф. Сыктывкар, 2011. С. 94-95.

- Тужилкина В.В., Галенко Э.П. Экологические основы углеродного цикла ели в условиях Севера//Резервуары и потоки углерода в лесных и болотных экосистемах бореальной зоны: Тез. докл. Межд. науч. конф. Сыктывкар, 2011. С. 110-111.

- Тужилкина В.В., Галенко Э.П. Фотосинтетическая активность хвойных в связи с экологическими факторами в условиях Севера//Многолетние процессы в природных комплексах заповедников России: Матер. Всеросс. науч. конф., посвященной 80-летию ЦЛГПБЗ. В.Луки, 2012. С. 63-66.