Формирование трудового потенциала региона: условия и факторы

Автор: Вяткина Г.Я., Фролова О.Я.

Журнал: Социально-экономический и гуманитарный журнал Красноярского ГАУ @social-kgau

Рубрика: Региональная и отраслевая экономика

Статья в выпуске: 1 (31), 2024 года.

Бесплатный доступ

Трудовой потенциал выступает ключевым фактором социально-экономического развития территорий в условиях отсутствия стабильности, кризиса процессов глобализации экономики и углубления противоречий. Возникновение новых отраслей экономики на цифровой технологической основе, создание современных рабочих мест и профессий определяют современную концепцию региональной занятости населения и снижения дефицита в квалифицированных кадрах. Положительная динамика роста безработицы объективно повышает необходимость научно обоснованного подхода в управлении трудовым потенциалом региона. Значимость управления трудовым потенциалом региона мы связываем с ответственностью государства за уровень жизни населения. В этой связи можно рассматривать Красноярский край как пример региона, в котором реализуются несколько инвестиционных проектов, способных в среднесрочной перспективе придать новый импульс развития производительным силам. Такие перспективы требуют системной активности в оформлении как структуры трудовой мобильности, так и в ускорении инновационного процесса на основе формирования института национальной системы квалификаций. Программы социально-экономического развития муниципальных территорий Красноярского края в большинстве своем предусматривают развитие трудового потенциала на основе потребности в развитии персонала организаций, что определяет важность данного исследования. В существующей ситуации следует унифицировать требования к квалификации персонала, развивая механизмы оценки, отбора, подбора работников посредством подтвержденной системы квалификаций, тем самым снижая риски бизнес-систем в регионе. Формирование компетентности трудоспособного населения края, повышение трудового потенциала региона через мониторинг структуры мобильности рабочей силы в разрезе видов деятельности позволяет управлять уровнем региональной безработицы и более эффективно использовать совокупный фонд рабочего времени экономически активного населения.

Трудовой потенциал региона, национальная система квалификаций, производственные системы, компетенция, оценка персонала, отбор персонала, подбора работников

Короткий адрес: https://sciup.org/140304311

IDR: 140304311 | УДК: 332.1 | DOI: 10.36718/2500-1825-2024-1-115-126

Текст научной статьи Формирование трудового потенциала региона: условия и факторы

Введение. Формирование концепции занятости населения на основе процессов социализации и гуманизации гражданского общества в условиях регионального рынка труда высветило необходимость оптимизации личных, групповых и общественных интересов в формировании и релизации трудового потенциала региона. Решение социальноэкономических задач в условиях много- укладной экономики сопряжено с раз граничением полномочий и сфер ответ ственности между федеральными, регио нальными и местными органами управ ления. Значимость разработки законода тельных инициатив по корректировке ре гиональной специализации и отраслево го разделения труда стратегического ха рактера связана с управлением социаль но-экономическими процессами в эко номике региона. Основные закономерности и положения, описанные отечественной практикой, предусматривают межотраслевую, территориальную, профессиональную и другие классификации, учитывающие типологию регионов и специализацию отраслей. Этому вопросу посвящены работы Т.А. Николаевой, О.Я. Фроловой, О.Б. Иванова и др. [1, 2, 3, 4]. Количественные и качественные характеристики трудового потенциала и факторы, их определяющие, в условиях соответствия требованиям научно-технического прогресса являются фундаментальным критерием развития производительных сил общественного производства и региона в целом.

Цель исследования . Анализ условий и факторов формирования трудового потенциала в Красноярском крае.

Задачи исследования: провести анализ демографических, экономических и образовательных факторов, оказывающих влияние на формирование трудового потенциала региона; предложить подход к развитию трудового по- тенциала региона через оценку качества трудового потенциала организаций, осуществляющих свою деятельность на его территории, и конкретного работника; уточнить роль национальной системы квалификаций в развитии трудового потенциала.

Методы исследования . В основу исследования положены экономикостатистический и аналитический методы, а также методы анализа взаимосвязей социально-экономических явлений, системный подход.

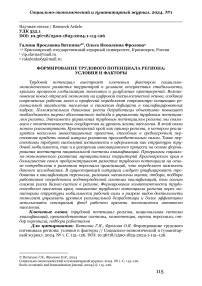

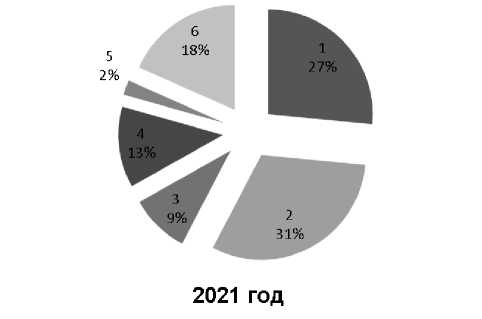

Результаты исследования и их обсуждение . Красноярский край является лидером среди остальных регионов Сибири по объему валового регионального продукта (ВРП). В Сибирском федеральном округе его вклад в ВРП по итогам 2022 года составляет 29,8 %. Основные инвестиции в регионе направляются на обрабатывающее производство (31,5 % в 2022 г. и 25,7 % в 2021 г.) и добывающие отрасли (21,5 % в 2022 г. и 30,2 % в 2021 г.) (рис. 1).

Рис. 1. Структура инвестиций в основной капитал без учета МСП:

1 – обрабатывающие производства; 2 – добыча полезных ископаемых;

3 – деятельность профессиональная, научная и техническая; 4 – транспортировка и хранение; 5 – сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство;

5 – иное (по материалам АНО «Корпорация развития Енисейской Сибири»)

Ключевыми направлениями инвестиционного развития края являются проекты, которые реализуются в нефтегазовом секторе, металлургии, лесном комплексе и транспортной отрасли, что отражается на развитии производительных сил региона и формирование его научно-технического потенциала [5]. Именно инвестиции выступают одним из существенных экономических факторов, способствующих изменению трудового потенциала, так как развитие региональных производственных систем определяет спрос на подготовку кадров, что, в свою очередь, в значительной степени отражается не только на количественных, но и качественных характеристиках.

Среди факторов, влияющих на формирование регионального трудового потенциала, особую значимость имеют демографические: численность населения, его возрастной состав, уровень рождаемости, миграция. По средней плотности населения (1,2 чел/км2) Красноярский край уступает всем странам мира и практически всем субъектам Российской Федерации. Сложные климатические условия и географическая специфика региона предопределяют дифференциацию в территориальном расселении. Значительный износ инфраструктуры жизнеобеспечения в муниципалитетах края приводит к оттоку молодого поколения, ослабляя и без того невысокий трудовой потенциал региона, существенной проблемой которого традиционно является несоизмеримость количества населения с огромной территорией края.

Согласно данным Красноярскстата, численность населения края на конец 2022 года составляла 2 845,6 тыс. человек, в том числе городского населения – 2 264,7, сельского населения – 580,8 тыс. человек (табл. 1).

Таблица 1

Численность и возрастная структура населения Красноярского края

|

Показатель |

2017 г. |

2018 г. |

2019 г. |

2020 г. |

2021 г. |

2022 г. |

2022 г. по отношению к 2017 г., % |

|

Численность населения, тыс. чел. |

2 876,5 |

2 874,0 |

2 866,3 |

2 855,9 |

2 849,2 |

2 845,6 |

-1,06 |

|

В том числе: городское насе ление, тыс. чел. |

2 226,1 |

2 229,0 |

2 222,2 |

2 217,0 |

2 219,4 |

2 264,7 |

1,73 |

|

сельское население, тыс. чел. |

650,4 |

645,0 |

644,0 |

638,8 |

629,8 |

580,8 |

-10,70 |

|

Доля населения моложе трудоспособного возраста, % |

19,77 |

19,91 |

19,94 |

19,96 |

19,99 |

20,00 |

0,23 п.п. |

|

Доля населения трудоспособного возраста, % |

57,25 |

56,69 |

57,51 |

57,22 |

58,37 |

57,70 |

0,45 п.п. |

|

Доля населения старше трудоспособного возраста, % |

22,99 |

23,40 |

22,54 |

22,82 |

21,64 |

22,33 |

-0,66 п.п. |

|

Коэффициент демографической нагрузки |

747 |

764 |

739 |

748 |

721 |

733 |

-15 п.п. |

По сравнению с 2017 годом в 2022 г. численность населения сократилась на 1,1 %. Доля городского населения выросла и составила в 2022 г. 79,6 % (в 2017 году – 77,2 %). Происходит рост населения в крупных городах края, в том числе за счет оттока населения из сельской мест- ности. В 2017–2022 годы численность сельского населения в крае ежегодно снижалась в среднем на 5,3 тыс. человек, а численность городского населения увеличивалась в среднем на 4,8 тыс. человек. Сохранение таких тенденций может создать существенные трудности для ин- вестиционных проектов, которые реализуются в крае. Так, согласно прогнозу стратегии управления рынком труда Красноярского края до 2030 года, только для осуществления нескольких инвестиционных проектов в Ангаро-Енисейском, Северо-Енисейском и Мотыгинском районах края кадровая потребность может составить от 70 до 120 тыс. человек [1].

Традиционные способы повышения трудового потенциала в крае за счет естественного прироста или привлечения мигрантов не обеспечивают необходимый рост количества трудоспособного населения. Динамика рождаемости, смертности, естественного и миграционного прироста (убыли) населения за 2017–2022 гг. представлена в таблице 2.

Таблица 2

Показатели естественного и миграционного движения населения Красноярского края, чел. на 1000 чел. населения

|

Показатель |

2017 г. |

2018 г. |

2019 г. |

2020 г. |

2021 г. |

2022 г. |

2022 г. по сравнению с 2017 г. |

|

Число родившихся |

12,4 |

11,7 |

10,5 |

10,1 |

10,0 |

9,3 |

-3,1 |

|

Число умерших |

12,3 |

12,4 |

12,2 |

14,3 |

16,5 |

13,4 |

1,1 |

|

Естественная убыль населения |

0,1 |

-0,7 |

-1,7 |

-4,2 |

-6,5 |

-4,1 |

-4,2 |

|

Миграционный прирост (или убыль) населения |

0,3 |

-0,1 |

-1,0 |

0,8 |

4,4 |

0,4 |

0,1 |

Сокращение численности населения региона происходит за счет его естественной убыли, что обусловлено как высокой смертностью, так и снижением рождаемости. Наряду с этим в крае наблюдается устойчивая тенденция снижения среднегодовой численности занятого экономически активного населения, которая обозначилась уже в 2017 году (табл. 3).

Таблица 3

|

Показатель |

2017 г. |

2018 г. |

2019 г. |

2020 г. |

2021 г. |

2021 г. по отношению к 2017 г., % |

|

Численность рабочей силы, тыс. чел. |

1 497,4 |

1 494,6 |

1 481,6 |

1 460,8 |

1 462,6 |

-2,3 |

|

Занято в экономике по всем видам экономической деятельности, тыс. чел. |

1 411,2 |

1 406,4 |

1 405,2 |

1 363,9 |

1 408,7 |

-0,2 |

|

Уровень занятости населения в трудоспособном возрасте, % |

77,0 |

78,9 |

78,5 |

75,6 |

77,9 |

0,9 п. п. |

|

Уровень занятости населения в возрасте от 15 лет и старше, % |

60,2 |

60,7 |

60,5 |

58,9 |

60,7 |

0,5 п. п. |

Количественные характеристики занятости населения Красноярского края

Данные изменения негативно отражаются на формировании трудового потенциала в крае и требуют активных действий в направлении развития экономики Красноярского края, а также реализации приоритетных социальных программ, направленных на повышение ка- чества жизни населения. Благодаря реализации стратегии социальноэкономического развития Красноярского края до 2030 года, прогнозируется рост численности трудоспособного населения (табл. 4)1.

Таблица 4

Прогноз баланса трудовых ресурсов Красноярского края, тыс. чел.

|

Показатель |

2021 г. |

2022 г. (отчет) |

2023 г. (оценка) |

2024 г. (прогноз) |

2025 г. (прогноз) |

|

Трудоспособное население |

1 618,59 |

1 625,19 |

1 625,80 |

1 635,71 |

1 643,30 |

|

Иностранные трудовые мигранты |

50,91ь |

58,27 |

41,99 |

36,00 |

36,00 |

|

Лица старше трудоспособного возраста и подростки, занятые в экономике |

131,13 |

107,95 |

105,08 |

103,81 |

102,30 |

|

Численность занятых в экономике (без военнослужащих) |

1 408,73 |

1 380,83 |

1 396,67 |

1 405,60 |

1 415,04 |

|

Численность учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от производства |

132,72 |

136,09 |

136,36 |

139,94 |

140,32 |

|

Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости |

20,00 |

13,00 |

14,40 |

14,35 |

14,25 |

|

Численность прочих категорий населения в трудоспособном возрасте, не занятого в экономике |

239,17 |

246,12 |

236,06 |

226,93 |

219.59 |

К факторам, которые влияют на трудовой потенциал региона, следует также отнести уровень образования населения (табл. 5)1.

Таблица 5

Распределение численности занятого населения Красноярского края в возрасте 15 лет и старше по уровню образования, тыс. чел.

|

Показатель |

2017 г. |

2018 г. |

2019 г. |

2020 г. |

2021 г. |

2022 г. |

2022 г. по отношению к 2017 г., % |

|

Занятое население, всего |

1412,0 |

1421,4 |

1415,0 |

1372,9 |

1410,6 |

1372,1 |

-2,8 |

|

В т.ч. имеют образование: высшее |

413,4 |

418,2 |

419,7 |

460,4 |

426,3 |

400,1 |

-3,2 |

|

среднее профессиональное |

593,5 |

591,0 |

610,5 |

549,1 |

606,1 |

607,4 |

+2,3 |

|

среднее |

311,9 |

318,0 |

292,7 |

277,0 |

276,2 |

258,9 |

-7,0 |

|

основное общее |

84,6 |

88,4 |

85,5 |

79,1 |

96,0 |

98,6 |

+16,5 |

|

Не имеют основного общего образования |

8,5 |

5,8 |

6,6 |

7,2 |

6,0 |

7,1 |

-6,5 |

Анализ распределения численности занятого населения Красноярского края в возрасте 15 лет и старше по уровню об- разования показал рост числа сотрудников со средним профессиональным образованием (+2,3 %) при снижении количества сотрудников с высшим образованием (-3,2 %). В основу нашей оценки перспектив развития трудового потенциала региона положены не только его количественные и качественные характеристики, отражающие совокупную способность к труду отдельного человека, но и создание возможности для реализации существующего потенциала рабочей силы в социально-экономической системе региона. При оценке трудового потенциала региона ряд исследователей [6, 7] предлагают уточнять элементы трудового потенциала и классифицировать их по видам «дерева» свойств, вершиной которого является интегральный показатель качества трудового потенциала, что делает сложной задачу измерения трудового потенциала по отдельным видам деятельности в регионе. Одним из подходов к оценке трудового потенциала региона является подход, основанный на оценке трудового потенциала компаний, осуществляющих свою деятельность в регионе [8]. Существенным фактором изменения трудового потенциала компании является повышение квалификации ее сотрудников. В действительности руководители организаций неохотно идут на это, опасаясь роста требований к размеру зарплаты, карьерному росту и росту требований к профессионализму самих руководителей. Личностный потенциал сотрудников в таких случаях не развивается и не приветствуется, не поощряются инициативы, так как главным для работодателя остается достижение максимальной прибыли при минимальных издержках, а человеческий ресурс продолжает оставаться самым затратным звеном в цепочке создания новой стоимости. По нашему мнению, современную оценку трудового потенциала организации можно выразить через относительно устойчивую совокупность компетенций работника, выраженную в коэффициен- тах, через трудовой потенциал конкретного работника. Под компетенцией мы понимаем социально-трудовую характеристику совокупности знаний, умений, навыков, профессионально важных качеств и мотивационных характеристик работника, необходимых для удовлетворения потребности организации в соответствии со стратегией ее развития. Компетенция является характеристикой потенциального качества и элементом готовности персонала к эффективному труду в определенных условиях в трудовом коллективе. Компетенция всегда конкретна, а ее изменения мы связываем с изменением уровня функционирования организации. В результате, используя данный подход, оценку качества трудового ресурса, способного удовлетворить потребности современного производства на основе знаний, умений, навыков, схематично можно представить как

КТР = ТП ∗ (∆1 + ∆2 + ∆3+∆4), где КТР – качество трудового ресурса;

ТП – сформированный трудовой потенциал работника, используемый в типовой технологии по видам деятельности, чел.-ч в год;

∆ 1 – мотивация скрытых возможностей работника (система коэффициентов);

∆ 2 – стимулирование недоиспользованных возможностей работника (система коэффициентов);

∆ 3 – мониторинг компетенций работника, не представляющих интерес для фактических условий производства (система коэффициентов);

∆ 4 – мониторинг компетенций работника, представляющих интерес для деятельности в регионе (система коэффициентов).

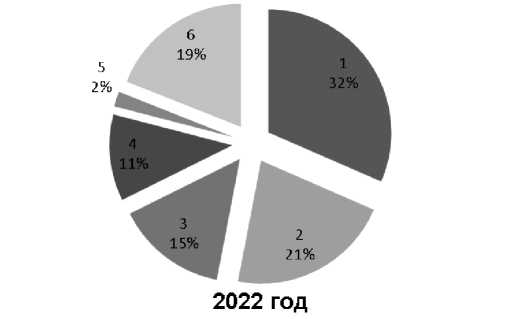

Трудовой потенциал работника является исходной структурообразующей основой и определяет содержание трудовых потенциалов систем более высокого порядка – организации, региона, страны. Поиск инструментов, позволяющих эффективно управлять организационным поведением сотрудников и обеспечить конкурентные преимущества бизнес-систем, является залогом как повышения инновационной восприимчивости, так и базой профессионального развития персонала. Все четче приходит осознание важности управления формированием трудового потенциала общества посредством управления потенциалом отдельного человека. Дискуссия о соответствии сформированной компетентности персонала потребностям региона с позиции прикладного характера нами рассматривается, как признание важности инструментов системной ротации рабочей силы в регионе. Стратегия социальноэкономического развития региона и необходимость соблюдения условий баланса в развитии его производительных сил обеспечивают устойчивый экономический рост по ряду системных показателей. Развитие трудового потенциала зависит от направлений стратегии развития региона и является одним из основных элементов его социальноэкономического развития, который определяется численностью трудоспособного населения и его профессионально-образовательным уровнем [9, 10]. Компетентность работника представляет относительно устойчивую совокупность свойств рабочей силы, которая обогащается на основе инновационного процесса в организационных системах. Системные трансформации в региональных системах обуславливают хаотичность трудовой миграции, что в целом влияет не только на содержание и характер труда, но и отражается на эффективности использования производительных сил региона (рис. 2).

Рис. 2. Системное управление трудовым потенциалом региона в условиях трудовой мобильности рабочей силы (разработано авторами)

Изменения к требованиям рабочей силы по видам деятельности организаций формирует структуру занятого трудоспособного населения, тем самым влияя на региональный трудовой потенциал. Именно управление структурой трудовой мобильности работника очерчивает направления инвестиций в формирование свойств рабочей силы на уровне региона. Реализация в Красноярском крае крупных инвестиционных проектов повышает капитализацию компетентности работников на рынке труда края и обеспечивает устойчивый рост уровня жизни трудоспособного населения на основе усиления конкурентных позиций работника на региональном рынке труда. Речь идет о создании условий для трудовой деятельности не только экономически активного населения (занятые, безработные), но и единства управления совокупностью свойств рабочей силы с позиции задач социальноэкономического развития региона на основе структурной модернизации его производительных сил. Формирование компетентности трудоспособного населения края с позиции использования уровня квалификации в производственных системах и повышения трудового потенциала региона через мониторинг структуры мобильности рабочей силы в разрезе видов деятельности позволяет управлять уровнем региональной безработицы и более эффективно использо- вать совокупный фонд рабочего времени экономически активного населения. Современная динамика инновационного процесса в организациях региона предполагает формирование компетенций для использования в краткосрочном периоде, что придает импульс развитию производительных сил общества и вычерчивает требования к содержанию качества трудового ресурса.

Создание базовых отраслей на высокотехнологичной инновационной основе предъявляет требования к качеству рабочей силы региона с позиции цифровой научно-технической платформы. Повышение производительности труда в отраслях экономики региона невозможно без переосмысления требований как к совокупности свойств рабочей силы конкретного работника отрасли, так и к механизму в целом, обеспечивающему качество трудовых ресурсов в региональной экономике. Современным драйвером формирования трудовых ресурсов в крае стало развитие национальной системы квалификаций и независимой оценки [11]. Механизм реализации независимой оценки квалификации работников или лиц, претендующих на осуществление определенного вида трудовой деятельности, включает процедуру подтверждения соответствия квалификации соискателя положениям профессионального стандарта или квалификационным требованиям в соответствии с Федеральным за- коном № 238-ФЗ. Данный механизм сформулирован на основе Указа Президента РФ № 249 от 16 апреля 2014 г. № 249 «О Национальном совете по профессиональным квалификациям», согласно которому Национальный совет принимает решение о создании советов по профессиональным квалификациям (СПК) и наделяет их полномочиями по организации независимой оценки квалификации, а также на основе Приказа Минтруда России от 14 декабря 2016 г. № 729н, которым определены полномочия Национального агентства развития квалификаций по ведению реестра сведений и мониторинга.

Создание инфраструктуры для осуществления независимой оценки и координации по вопросам развития квалификации в крае проводится на базе «Дорожной карты», где разработаны инструменты вовлечения участников рынка труда – работодатели, профессиональные сообщества, образовательные организации, органы исполнительной власти. В Красноярском крае сформированы 17 центров оценки квалификации и экзаменационных площадок. Процедура подтверждения соответствия квалификации соискателя положениям профессионального стандарта проводится центром оценки квалификации в форме профессионального экзамена. Создание условий для сопоставимости квалификации и механизмов ее признания как в регионе, так и в Российской Федерации, а также организация национальной системы подтверждения квалификации, предполагает:

– разработку механизма взаимодействия для внедрения профессиональных стандартов между Национальным советом при Президенте Российской Федерации, Национальным агентством развития квалификаций и Советом по профессиональным квалификациям;

– создание региональных методических центров;

– создание центров оценки квалификации;

– аккредитация профессиональных образовательных программ;

– оценка внедрения национальной системы квалификаций в регионе.

Развитие в Красноярском крае института оценки квалификаций как участника Национальной системы квалификаций мы связываем с решением следующих задач:

– ведением реестра востребованных квалификаций и появлением новых технологий в регионе;

– формированием механизма признания квалификации и обеспечения сопоставимости квалификации по видам деятельности (как иностранных граждан, так и граждан Российской Федерации);

– созданием образовательной системы по реагированию на изменения потребности рынка труда в регионе;

– созданием механизма доступа к профессиональной деятельности;

– стимулированием работодателей к использованию в своей деятельности персонала с подтвержденной квалификацией.

Заключение . Анализ условий и факторов, влияющих на формирование трудового потенциала региона, позволяет определять более четкие и менее затратные пути в достижении целей, касающихся повышения устойчивости региона в нестабильных экономических условиях. Предложенный в работе подход дает возможность, очертив механизмы подготовки, оценки и отбора персонала организаций, осуществляющих свою деятельность на территории региона, развивать трудовой потенциал региона посредством повышения качества трудового потенциала работников. Результаты проведенного исследования свидетельствуют, что в условиях кризиса процессов глобализации экономики и углубления противоречий, которые обусловлены существующей ситуацией, необходимо унифицировать требования к квалификации персонала на основе подтвержденной системы квалификаций, что будет способствовать развитию существующих в регионе бизнес-систем и снижению их рисков.

Список литературы Формирование трудового потенциала региона: условия и факторы

- Николаева Т.А. Выявление эффективности производственной специализации региона // Вестник Чувашского университета. 2009. № 3. С. 480–485.

- Фролова О.Я. Формирование производительных сил общества: организационный аспект // Актуальные психолого-педагогические, философские, экономические и юридические проблемы современного российского общества. Ульяновск: Зебра, 2021. С. 231–250.

- Иванов О.Б., Бухвальд Е.М. «Перспективная экономическая специализация» как новация политики регионального развития // ЭТАП: экономическая теория, анализ, практика. 2019. № 6. С. 49–65.

- Актуальные психолого-педагогические, философские, экономические и юридические проблемы современного российского общества / Л.Ю. Айснер, О.Д. Наумов, Г.Я. Вяткина [и др.]. Ульяновск, 2021. 293 с.

- Курбатова М.В., Каган Е.С., Вшивкова А.А. Региональное развитие: проблемы формирования и реализации научно-технического потенциала // Пространство экономики. 2018. № 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/regionalnoe-razvitie-problemy-formirovaniya-i-realizatsii-nauchno-tehnicheskogo-potentsiala.

- Леонидова Г.В. Трудовой потенциал населения: методологические аспекты исследования // Вопросы территориального развития. 2013. № 7. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/trudovoy-potentsial-naseleniya-metodologicheskie-aspekty-issledovaniya (дата обращения: 12.09.2022).

- Инютина Е.Н. Теоретические подходы к содержанию трудового потенциала: социально-экономический аспект // Вестник Тихоокеанского государственного университета. 2020. №2 (57). С. 63–74.

- Хадасевич Н.Р. Влияние кадровой политики организаций на региональный трудовой потенциал // Вестник евразийской науки. 2014. № 6. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-kadrovoy-politiki-organizatsiy-na-regionalnyy-trudovoy-potentsial.

- Вяткина Г.Я., Фомина Л.В. Роль учебной мотивации в формировании трудового потенциала // Социально-экономический и гуманитарный журнал. 2021. № 3(21). С. 83–97.

- Свинухова Ю.Н. Трудовой потенциал как структурный элемент социально-экономического потенциала региона: факторы и механизмы наращивания // Экономика и бизнес: теория и практика. 2022. № 4-2(86). С. 113–119.

- Вяткина Г.Я. Национальная система квалификаций как инструмент управления качеством трудовых ресурсов // Проблемы современной аграрной науки: мат-лы Междунар. науч. конф. (Красноярск, 15 окт. 2021 г.). Красноярск: Изд-во КрасГАУ, 2021. С. 247–251.