Формирование творчества в учебной деятельности как средство развития мотивации к будущей профессиональной деятельности

Автор: Барыкина М.А., Науменко Ю.В.

Журнал: Физическое воспитание и спортивная тренировка @journal-fvist

Рубрика: Вопросы профессионального образования в сфере физической культуры и спорта

Статья в выпуске: 3 (33), 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты педагогического исследования проявления учебно-творческой деятельности и уровня сформированности профессиональной мотивации (ориентации на профессиональную деятельность) у студентов академии первого, второго и третьего курсов. Сравнение результатов идет по трем направлениям: изменения в проявлении учебно-творческой деятельности; изменения в профессиональной мотивации (ориентации на профессиональную деятельность) и сопоставление уровня проявления учебно-творческой деятельности и особенностей профессиональной мотивации (ориентации на профессиональную деятельность). В основе проведенного исследования лежала гипотеза, что учебно-творческая деятельность студента не только может быть средством развития его профессиональной мотивации (ориентации на профессиональную деятельность), но и одним из критериев ее сформированности. Сопоставительный анализ полученных результатов должен помочь скорректировать образовательный процесс так, чтобы взаимовлияние учебно-творческой деятельности студента и его профессиональной мотивации (ориентации на профессиональную деятельность) имело позитивный характер и способствовало становлению компетентного специалиста по физической культуре.

Учебно-творческая деятельность, профессиональная мотивация (ориентация на профессиональную деятельность)

Короткий адрес: https://sciup.org/140250171

IDR: 140250171

Текст научной статьи Формирование творчества в учебной деятельности как средство развития мотивации к будущей профессиональной деятельности

Проблема исследования – поиск эффективных средств формирования мотивации к будущей профессиональной деятельности у студентов в учебно-познавательной деятельности на лекционно-семинарских занятиях.

Цель исследования – установить значимые корреляционные зависимости между уровнями развития мотивации к будущей профессиональной деятельности и проявлением учебно-познавательного творчества.

Обсуждение проблемы исследования. В современных психологопедагогических исследованиях основным средством формирования у будущих специалистов мотивации к профессиональной деятельности признаются практикоориентированные ситуационные задания [1-10]. Однако простое предъявление практико-ориентированных учебных ситуационных заданий не приводит к формированию профессиональной мотивации и, более того, может способствовать ее разрушению [2, 6, 7]. Необходимо спроектировать и организовать такую специфическую учебнопознавательную (учебно-творческую) деятельность студентов по разрешению учебных заданий, в процессе которой естественным образом будет формироваться, корректироваться и развиваться профессиональная мотивация.

Мы предположили, что в системе организуемая учебно-творческая деятельность студентов не только является средством развития мотивации студентов к будущей профессиональной деятельности, но и может служить объективным показателем уровня ее сформированности.

Методы исследования. Для оценки уровня учебно-творческой деятельности студентов мы воспользовались критериями (таблица 1) и диагностиками, разработанными профессором Науменко Ю.В. [7].

Таблица 1

Обобщенные характеристики учебно-творческой деятельности студентов

|

Компоненты структуры учебнотворческой деятельности |

Содержательная характеристика |

|

1 уровень (нереализованные возможности) |

|

|

Мотивационный |

Отсутствие познавательного интереса к изучению учебных дисциплин (особенно теоретических) и как результат – отсутствие стремления к самообразованию, к лидерству в учебно-познавательной деятельности. Низкая самооценка собственных познавательных возможностей. |

|

Содержательно-операционный |

Низкий уровень развития интеллектуально-логических и интеллектуальноэвристических способностей (представления об изучаемой теме формируются в результате длительной кропотливой работы после выполнения достаточно большой серии учебных заданий; склонны к репродуктивной деятельности; к предпочтению учебных заданий, где необходимо показать только элементарные учебные действия). |

|

Коммуникативные способности и способности к самоорганизации |

Нейтральное отношение к совместной учебной деятельности (готовы работать вместе с другими обучающимися в подгруппах, но никаких попыток к установлению содержательных контактов не проявляют). Не способны самостоятельно преодолеть трудности при выполнении учебных заданий; редко высказывают собственную точку зрения и, тем более, отстаивают ее. Не развиты способности к самоорганизации своей деятельности. |

|

2 уровень (готовность к развитию творчества) |

|

|

Мотивационный |

Познавательный интерес носит аморфный характер (непостоянен, изменчив, ситуативен). При тактичном руководстве педагога проявляют стремление к самообразованию. Самооценка несколько занижена, но близкая к объективной. Огромное значение имеет внешняя оценка деятельности (особенно со стороны других обучающихся). Стремление к лидерству не проявляют, но и не склонны выполнять роль беспрекословных исполнителей при работе в подгруппе. |

|

Содержательно-операционный |

Средний уровень развития интеллектуально-логических способностей и ниже среднего интеллектуально-эвристических способностей приводит к своеобразному консерватизму в учебной деятельности, который проявляется в слабой ассоциативности мышления и низком уровне развития способностей осуществлять широкий перенос знаний и умений в новой ситуации. |

|

Коммуникативные способности и способности к самоорганизации |

Отношение к совместной учебной деятельности в целом остается нейтральным, но обучающиеся способны к волевым усилиям в случае временных неудач. Осознают цель учебной деятельности и способны проявлять определенные интеллектуальные и волевые усилия к ее достижению. Способны проявить смелость и решительность в отстаивании собственной точки зрения, которые иногда перерастают в упрямство. Стараются самостоятельно преодолеть возникшие трудности. |

Продолжение Таблицы 1

|

Компоненты структуры учебнотворческой деятельности |

Содержательная характеристика |

|

3 уровень (импульсивное творчество) |

|

|

Мотивационный |

Познавательный интерес имеет широкий характер и охватывает практически все учебные дисциплины. В то же время неустойчив, испытывает колебания и имеет волнообразный характер, сильно зависит от настроения и личностного самочувствия. Часто стремление знать и уметь делать все так и остается лишь стремлением. Самооценка собственных возможностей завышена, поэтому очень чувствительно относятся к оценке своей деятельности со стороны педагога и/или другими обучающимися. Проявляют стремление к лидерству. |

|

Содержательно-операционный |

Уровень развития интеллектуально-эвристических способностей (воображение) выше по сравнению с уровнем развития интеллектуально-логических способностей (способность к классификации и систематизации учебного материала), хотя и тот и другой находятся в пределах нормы. Поэтому творчество в учебной деятельности носит спонтанный характер и неустойчиво. Такие обучающиеся «незаменимы» на занятиях, где необходимо умение выдвинуть гипотезу, проявить смекалку (догадку). При решении учебно-познавательных задач, требующих определенных волевых усилий и умения объяснять, осуществлять достаточно сложные рассуждения, теряются и быстро «тускнеют». |

|

Коммуникативные способности и способности к самоорганизации |

Положительно-неосознанное отношение к совместной учебной деятельности в подгруппе, привлекают, прежде всего, внешние атрибуты совместной работы (вместе интереснее работать, веселее, легче; можно поговорить и т.п.). Завышенная самооценка своих возможностей, личных качеств и достижений приводят к низкому уровню развития самоконтроля и способности к волевым усилиям в случае перенесенных неудач (особенно публичных). Не способны организовывать коллективно-творческую деятельность. Недостаточно смелы и решительны в отстаивании собственной точки зрения, способны отказаться от нее в затруднительных, противоречивых и дискуссионных ситуациях. |

|

4 уровень (осознанное стремление к творчеству) |

|

|

Мотивационный |

Познавательный интерес имеет широкий характер и охватывает практически все учебные дисциплины и учебную деятельность в целом. Устойчив. Однако познавательный интерес еще не сформировался окончательно, обучающимся интересно все – отсутствует сознательная целеустремленность в приобретении определенных знаний и умений. Проявляют устойчивое стремление к самообразованию, уровень самооценки чуть завышен, но ближе к объективному. Склонны к лидерству. |

|

Содержательно-операционный |

Высокий уровень развития интеллектуально-логических и интеллектуальноэвристических способностей позволяет обучающимся работать продуктивно практически по всем учебным дисциплинам. Характерны независимость суждений и критичность мышления. Способны ставить перед собой цель и прилагать волевые и интеллектуальные усилия для ее достижения. |

|

Коммуникативные способности и способности к самоорганизации |

Положительно-осознанное отношение к совместной учебной деятельности в подгруппах. Часто выходят за рамки предложенных педагогом образцов учебных действий и ищут новые подходы к решению учебно-познавательных задач. Решительны и смелы в отстаивании собственной точки зрения, способны проявлять мужество в затруднительных, дискуссионных ситуациях. Однако могут сами создавать конфликтные ситуации, вступая в борьбу за «справедливость». Хорошо развиты способность планировать учебно-познавательную деятельность и организовывать коллективную учебнотворческую деятельность. Всем формам обучения предпочитают работу в подгруппах (парах) или индивидуально. |

Продолжение Таблицы 1

|

Компоненты структуры учебнотворческой деятельности |

Содержательная характеристика |

|

5 уровень (творчество как стиль деятельности) |

|

|

Мотивационный |

Познавательный интерес имеет стержневой характер и ограничивается определенной областью деятельности (знания). В рамках этой области обучающиеся систематически занимаются самообразованием. Самооценка своих возможностей и достижений объективна, но если она связана с выбранной областью деятельности (знаниями), то возникает негативное, болезненное отношение к оценке своей деятельности другими. |

|

Содержательно-операционный |

Высокий уровень развития интеллектуально-логических и интеллектуальноэвристических способностей особенно ярко проявляется по тем учебным дисциплинам, содержание которых относится к избранной области деятельности (знания). На занятиях по этим предметам предпочитают индивидуальную работу, на остальных склоняются к общегрупповой деятельности. Характерны критичность и независимость суждений, авторитет окружающих (особенно педагогов) определяется их отношением к избранной области деятельности (знания). Способны видеть цель учебно-познавательной деятельности и дифференцировать усилия по ее достижению в зависимости от «нужности – не нужности» для продвижения в избранной области деятельности (знания). |

|

Коммуникативные способности и способности к самоорганизации |

Отрицательно относятся к совместной учебной деятельности в подгруппе, поэтому низкий уровень развития способности организовывать совместную коллективнотворческую учебную деятельность. |

Для диагностики профессиональной мотивации мы использовали стандартизированную методику К. Замфир в модификации Реана А.А. [2].

В ней испытуемым предлагается набор из семи мотивов, каждый из которых необходимо оценить по пятибалльной шкале (индивидуально соответствует или нет): 1) в очень незначительной мере; 2) в незначительной мере; 3) в не большой, но и не малой мере; 4) в большой мере; 5) в очень большой мере.

По специальным формулам подсчитываются показатели внутренней мотивации (ВМ), внешней положительной (ВПМ) и внешней отрицательной мотивации (ВОМ). Числовой показатель выраженности каждого типа мотивации заключается в пределах от 1 до 5.

К наилучшим, оптимальным, мотивационным комплексам следует относить следующие два типа сочетаний: ВМ>ВПМ>ВОМ (устойчивая личностно значимая профессиональная ориентация или УЛЗПМ) и ВМ = ВПМ>ВОМ (выраженная профессиональная ориентация или ВПМ). Наихудшим мотивационным комплексом является тип ВОМ>ВПМ>ВМ (неприятие будущей профессии или НБП). Любые другие сочетания являются промежуточными – неустойчивая неявная и мало осознанная профессиональная ориентация (ННПМ).

Исследование проводилось со студентами первого, второго и третьего курса в октябре-ноябре 2019 года при изучении дисциплин «Введение в профессию», «Педагогика и психология (раздел Педагогика)» и «Педагогика ФКиС».

Обсуждение результатов. Анализ результатов исследования проявлений учебно-творческой деятельности студентов первого, второго и третьего курсов (таблица 2) и их визуальное представление (рисунок 1) позволяют выделить следующие тенденции:

– На первом и втором курсах распределение результатов по уровням проявления учебно-творческой деятельности визуально представлены параболой. На первом курсе вершина приходится на «Осознанное стремление к творчеству в учебной деятельности», а на втором – на «Импульсивное проявление творчества в учебной деятельности».

– На третьем курсе распределение результатов по уровням проявления учебнотворческой деятельности визуально представлено нисходящей параболой.

– На первом курсе отсутствуют студенты с уровнем проявления учебнотворческой деятельности «Нереализованные возможности», на втором и третьем курсах такие студенты присутствуют и отмечается тенденция к их увеличению.

Таблица 2

Результаты исследования проявлений учебно-творческой деятельности и профессиональной мотивации студентов

|

Курс (чел) |

Уровни учебно-творческой деятельности (чел/%) |

Профессиональная мотивация (чел/%) |

|||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

УЛЗ* |

ВПО* |

ННПМ* |

НБП* |

|

|

1 (162) |

0 |

36 (22,2%) |

44 (27,2%) |

57 (35,2%) |

25 (15,4%) |

37 (22,8%) |

35 (21,6%) |

90 (55,6%) |

0 |

|

2 (118) |

24 (20,3%) |

32 (27,1%) |

34 (28,8%) |

17 (14,4%) |

11 (9,4%) |

25 (21,2%) |

41 (34,7%) |

31 (26,3%) |

21 (17,8%) |

|

3 (108) |

34 (31,5%) |

24 (22,2%) |

23 (21,3%) |

15 (13,9%) |

12 (11,1%) |

12 (11,1%) |

40 (37,0%) |

32 (29,6%) |

24 (22,2%) |

Рисунок 1. Результаты исследования проявлений учебно-творческой деятельности студентов

Вывод 1. Абитуриенты, приходящие учиться в академию, практически все готовы к учебно-творческой деятельности. На втором курсе эта позитивная тенденция сохраняется, хотя появляются обучающиеся, которые отказываются от творческих учебных заданий (уровень «Нереализованные возможности»), и большинство склонны к эпизодическому проявлению учебно-творческой деятельности (уровень «Импульсивное творчество»). На третьем курсе тенденция явно имеет негативный характер, и большинство студентов не поддерживают учебно-творческую деятельность (53,7% от числа опрошенных). Количество студентов, поддерживающих и участвующих в учебнотворческой деятельности, на втором и третьем курсах примерно одинаково (23,8% и 25% соответственно). Можно предположить, что в четвертом семестре происходит перелом в отношении к учебно-творческой деятельности у большинства студентов от позитивного к нейтральному и пассивно-негативному.

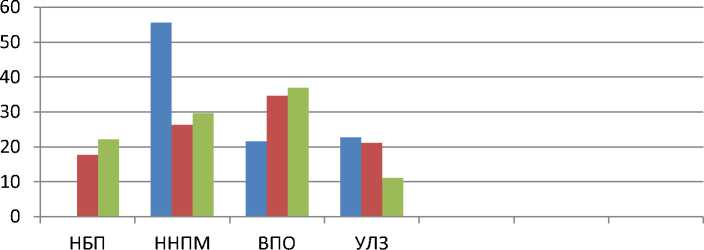

Анализ результатов исследования особенностей профессиональной мотивации (ориентации на профессиональную деятельность) студентов первого, второго и третьего курсов (таблица 2) и их визуальное представление (рисунок 2) позволяют выделить следующие тенденции:

– На втором и третьем курсах распределение результатов по уровням проявления профессиональной мотивации (ориентации на профессиональную деятельность) визуально представлены параболой. Вершины обеих парабол приходятся на выраженную профессиональную мотивацию, в основе которых кроме широких социальноличностных мотивов представлены мотивы достижения благополучия.

– На первом курсе распределение результатов по уровням проявления профессиональной мотивации (ориентации на профессиональную деятельность) визуально представлено нисходящей параболой, вершина которой соответствует уровню «Неустойчивая неявная и мало осознанная профессиональная ориентация».

– На первом курсе отсутствуют обучающиеся с неприятием будущей профессии.

–На первом и третьем курсах количество обучающихся с устойчивой личностно значимой профессиональной мотивацией и выраженной профессиональной ориентацией в процентном соотношении примерно одинаково (44,4% и 48,1% соответственно).

– На втором и третьем курсах количество обучающихся с неприятием будущей профессии и неустойчивой неявной и мало осознанной профессиональной ориентацией в процентном соотношении примерно одинаково (17,8% и 22,2% в первом случае и 26,3% и 29,6% во втором случае соответственно).

■ 1 курс

■ 2 курс

■ 3 курс

Рисунок 2. Результаты исследования проявлений профессиональной мотивации студентов

Вывод 2. Абитуриенты, приходящие учиться в академию, практически все имеют положительное отношение к будущей профессиональной деятельности (от неустойчивой неявной и мало осознанной профессиональной ориентации до устойчивой личностно значимой профессиональной мотивации). На втором курсе появляется группа студентов с неприятием будущей профессиональной деятельности. Процентное соотношение обучающихся с неприятием будущей профессии и неустойчивой неявной и мало осознанной профессиональной ориентацией мало меняется на втором и третьем курсах. Можно предположить, что во втором семестре в профессиональной мотивации большинства студентов происходят негативные изменения. Возможно, одна из причин – неоправданные ожидания от содержания, форм и методов обучения в академии.

Список литературы Формирование творчества в учебной деятельности как средство развития мотивации к будущей профессиональной деятельности

- Воронина Т.Н., Лукьянов А.С. Особенности мотивации учебно-профессиональной деятельности современных студентов // Современные наукоемкие технологии. - 2016. - № 11 (Часть 1). - С. 82-85.

- Гузанов Б.Н., Кривоногова А.С. Профессиональная мотивация студентов вуза в процессе интегрированного обучения: монография [Электронный ресурс]. - Екатеринбург: Российский государственный профессионально-педагогический университет. 2016. - 222 с. Режим доступа: http://elar.rsvpu.ru/handle/123456789/20933.

- Долгополова С.В., Назарова Н.Е., Зуева О.Н. Учебно-профессиональная мотивация студентов как фактор готовности к трудовой деятельности // Человек и образование. - 2015. -№ 2 (43). - С. 91-94.

- Кусраева И.М. Изменение учебной и профессиональной мотивации студентов вуза в процессе профессионального обучения // Вестник Бурятского государственного университета. Серия Психология, социальная работа. - 2009. - Вып. 5. - С. 193-198.

- Медведева Т.Н., Пешкина Е.В. Особенности учебной мотивации у студентов ВУЗа // Научно-методический электронный журнал "Концепт". - 2015. - Т. 36. - С. 16-20.

- Меламед Д.А. Социально-психологические особенности учебно-профессиональной мотивации студентов // Психологическая наука и образование. - 2011. - Том 3. - № 2. - С. 1-16.

- Науменко Ю.В. Сущностные характеристики образовательного процесса, ориентированного на развитие креативности учащихся, в условиях дистанционного обучения / Организационно-методические основы обучения с использованием дистанционных технологий в вузах физической культуры: коллективная монография / под ред. Н.В. Стеценко, А.Ю. Илясовой. - Волгоград: ВГАФК, 2018. - С. 80-102.

- Особенности профессиональной мотивации студентов в процессе обучения в вузе / Петухова Л.П. [и др.] // Проблемы современного педагогического образования. - 2017. - № 4 (54). - С. 200-208.

- Рочев К.В. Типологический анализ мотивации студентов // Высшее образование в России. - 2014. - № 2. - С. 113-118.

- Степаненко Д.В., Степаненко И.С., Ямашкин С.А. Особенности профессиональной мотивации студентов медицинского института // Международный научно-исследовательский журнал. - 2017. - № 9 (63). - С. 71-74.