Формирование урожая сои в зависимости от приемов возделывания в условиях южной лесостепи Омской области

Автор: Атаманчук М.С., Чибис В.В., Бирюков А.В.

Журнал: Вестник Омского государственного аграрного университета @vestnik-omgau

Рубрика: Агрономия

Статья в выпуске: 2 (42), 2021 года.

Бесплатный доступ

Приводятся результаты исследований полевых опытов с 2017 по 2020 г. по влиянию агротехнологических приемов на урожайность сои сорта Черемшанка в лесостепной зоне Западной Сибири. Установлены особенности влияния агротехнологических приемов на засоренность агрофитоценоза сои и ее продуктивность. Наибольшей эффективности по урожайности и качеству зерна сои получалось добиться на делянках с комплексным применением агротехнологических мер, таких как посев в подготовленную с осени почву с внесением аммофоса и гербицидной прополкой при уходе за посевами. Получило подтверждение то, что на делянках с внесением аммофоса растения сои лучше переносили недостаток влаги и могли формировать урожай семян на 6,1 ц/га выше, чем на делянках без внесения удобрений. При внесении удобрений увеличивался срок вегетации на 3-4 суток. Анализ данных урожайности сои за годы исследований показал, что наибольший процент влияния факторов на урожайность сои при внесении аммофоса (44%), гербицидной обработке (41%) и осенней обработке почвы (15%). В опыте определена эффективность основной обработки почвы на глубину 16-18 см, внесения минерального удобрения аммофоса в дозе N12P52. Для снижения численности сорняков в посевах сои применялись гербициды группы «имазетапир». В среднем по вариантам опыта численность сорняков в посевах снижалась с 7 до 2 шт./м2, или в 3,2 раза, причем в оставшейся группе сорняков доминировали мятликовые виды.

Соя, предшественник, обработка почвы, минеральные удобрения, урожайность зерна

Короткий адрес: https://sciup.org/142229239

IDR: 142229239 | УДК: 631.816.11:631.51.021 | DOI: 10.48136/2222-0364_2021_2_5

Текст научной статьи Формирование урожая сои в зависимости от приемов возделывания в условиях южной лесостепи Омской области

Производство растительного белка в Западной Сибири считается актуальной задачей агрономии, и одним из решений данной задачи является возделывание сои, а также увеличение посевных площадей под данную культуру [1]. Производство сои в РФ достигло 3,9 млн т в зачетном весе, что на 10% опережает темпы роста за последние пять лет. В 2018 г. поставлен очередной рекорд – посев сои на площади 2,78 млн га (+141 тыс. га к 2017 г.). При этом валовой сбор возрос в СФО почти в полтора раза – до 165 тыс. т [2].

Сельское хозяйство наряду с повышением продуктивности культур должно иметь целью влияние на оптимизацию всех биосферных процессов, прежде всего круговорота веществ [3; 4]. Формирование структуры пашни на основе плодосмена, по мнению научного сообщества, приводит к более экологичному возделыванию полевых культур [5; 6]. Исследователи указывают на важность севооборотов в борьбе с засоренностью по-

севов, значимость их в стабилизации почвенного плодородия, регулирование продуктивности растений и качество полученной от них продукции [2].

Для целесообразности использования сои при оптимизации структуры пашни необходимо реально оценивать продуктивность всего севооборота. Плодосменные севообороты отличаются друг от друга по сбору зерновой продукции значительно. Чередование культур соя – пшеница – ячмень – овес обеспечило выход зерна в 2,06 т, а ротация рапс масличный – пшеница – ячмень – соя – пшеница на 0,75 т/га меньше. Однако за счет присутствия в севообороте масличной культуры сбор кормовых единиц на одном уровне 2,54–2,55 т/га [7].

Цель исследований – определение оптимальных элементов технологии возделывания сои, нацеленных на получение стабильно высоких урожаев зерна с хорошими качественными показателями в условиях лесостепи Омской области.

Материалы и методы

Исследования проводились на полях сельскохозяйственной организации ООО «Южное», расположенной в южной лесостепи Омской области. Почвенный покров опытного участка представлен черноземом выщелоченным с содержанием гумуса 6%. Предшественник – пшеница яровая по чистому пару. Посев проводился рядовым способом сеялкой СЗС-2,1 с нормой высева 0,8 млн всхожих семян на гектар. Перед посевом проводили культивацию на глубину 6–8 см с внесением аммофоса (NH 4 H 2 PO 4 ) в дозе N 12 P 52 . Повторность опыта четырехкратная, размещение – по принципу рендоми-зации. К посеву применяли районированный сорт сои – Черемшанка. Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур [8] и методические рекомендации Б.А. Доспехова [9] являлись основой для сопутствующих учетов и наблюдений. Качественные показатели зерна сои в опыте исследовали по общепринятой методике [10; 11]. Дисперсионный анализ опытных данных проводили с использованием Microsoft Office Excel.

Результаты и обсуждение

Из-за неблагоприятных метеорологических условий в 2020 г. у сои отмечалось снижение урожайности на 4,1 ц/га по сравнению с 2018–2019 гг. и сокращение вегетационного периода в среднем на 10–12 суток во всех вариантах.

Исследования за три года показали, что урожайность сои сорта Черемшанка сильно варьировала в зависимости от агротехнологических приемов (табл. 1). Так, безотвальная зяблевая обработка на глубину 16–18 см и внесение 100 кг/га аммофоса в физическом весе увеличивали урожайность на 0,6 ц/га.

Таблица 1

Урожайность зерна сои в зависимости от приемов возделывания, т/га

|

Обработка почвы |

Удобрение, |

2018 г. |

2019 г. |

2020 г. |

Среднее значение |

|

фон |

|||||

|

Культивация |

Без удобрений |

1,22 |

1,3 |

0,98 |

1,16 |

|

N 12 P 52 |

1,72 |

2,12 |

1,45 |

1,76 |

|

|

Стерневой фон |

Без удобрений |

1,0 |

1,22 |

0,6 |

0,94 |

|

N 12 P 52 |

1,63 |

1,8 |

1,3 |

1,57 |

|

|

Контроль без хим. обработки |

Без удобрений |

0,82 |

1,02 |

0,54 |

0,79 |

|

Средняя урожайность |

1,28 |

1,49 |

0,97 |

1,24 |

|

НСР 05 = 0,23 т/га.

Наибольшей эффективности по урожайности и качеству зерна сои получалось добиться в вариантах с комплексным применением агротехнологических приемов (табл. 1, 2). Наибольший процент белка (37,4%) был отмечен при посеве с осенней об- работкой и удобрениями. По содержанию жира такой тенденции не отмечалось, по данным дисперсионного анализа существенного влияния изучаемых факторов не было отмечено.

Таблица 2

Качество зерна сои в зависимости от приемов возделывания , %

|

Обработка почвы |

Удобрение, фон |

2019 г. |

2020 г. |

||

|

Жир |

Белок |

Жир |

Белок |

||

|

Культивация |

Без удобрений |

18,40 |

31,74 |

33,30 |

22,80 |

|

N 12 P 52 |

18,10 |

35,66 |

33,44 |

37,40 |

|

|

Стерневой фон |

Без удобрений |

17,98 |

31,21 |

31,18 |

23,82 |

|

N 12 P 52 |

18,15 |

33,49 |

38,34 |

30,77 |

|

|

Контроль без хим. обработки |

Без удобрений |

16,25 |

32,78 |

22,89 |

31,09 |

|

НСР 05 |

F Ф < F Т |

1,56 |

F Ф < F Т |

5,87 |

|

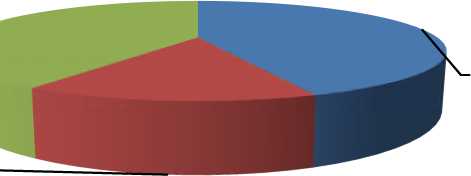

При внесении аммофоса растения сои лучше переносили экстремальные условия периода вегетации и смогли сформировать урожай семян на 6,1 ц/га выше, чем на д е лянках без внесения удобрений. Дисперсионный анализ данных урожайности сои за годы исследований (рисунок) показал, что наибольшую долю влияния на урожайность сои оказало внесение аммофоса (44%). Гербицидная обработка влияла на 3% меньше, а доля влияния основной обработки почвы составила всего 15%.

Гербицидная

обработка почвы 41%

Осенняя обработка

Внесение N12P52 44%

почвы

15%

Влияние агротехнологических приемов на урожайность сои сорта Черемшанка, среднее за 2018–2020 гг.

Исследования засоренности посевов сои показали, что доля сорняков в агр офитоце нозе не превышала 10%, что является слабой степенью засоренности посевов (табл. 3).

Таблица 3

Влияние гербицидной обработки на количество и массу сорных растений

|

Показатель |

2018 г. |

2019 г. |

2020 г. |

|||

|

Контроль |

Гербицид |

Контроль |

Гербицид |

Контроль |

Гербицид |

|

|

Масса культуры, г |

3620 |

3770 |

3840 |

4020 |

2970 |

3110 |

|

Доля сорных растений от общей биомассы, % |

4,6 |

0,86 |

5,7 |

0,82 |

5,2 |

0,67 |

|

Всего сорных растений, шт./м2 |

6 |

2 |

7 |

2 |

5 |

2 |

|

Всего сорных растений, г/м2 |

176 |

32 |

218 |

33 |

149 |

20 |

Использование в фазу двух-трех настоящих листьев гербицида с действующим веществом – 100 г/л имазетапира (против однолетних и многолетних злаковых и однолетних двудольных сорняков) с нормой внесения 0,8 л/га способствовало значительно- му подавлению засоренности агрофитоценоза при снижении удельной массы сорняков с 181 до 28,3 г/м2.

Гербицидная обработка предполагала стабильное увеличение урожайности на 5,7 ц/га. В ходе мониторинга посевов сои по выявлению вредителей и признаков болезней установлено, что дополнительные меры по уходу и защите культуры не требовались из-за низкого уровня количества вредителей, не превышающего ЭПВ, и отсутствия признаков заболеваний.

Заключение

Изучение влияния осенней обработки почвы показало, что посев в подготовленную почву за годы исследований (2018–2020) обеспечивал стабильную прибавку к урожайности сои в 2 ц/га. Внесение аммофоса в дозе N 12 P 52 повышало устойчивость растений к засухе, увеличивало вегетационный период на 3–4 суток, а также способствовало повышению урожайности до 6,1 ц/га.

Обработка посевов сои гербицидом (с нормой внесения 0,8 л/га) эффективно подавляла засоренность, посевы оставались чистыми до уборки.

M.S. Atamanchuk, V.V. Chibis, A.V. BiryukovOmsk State Agrarian University named after P.A. Stolypin, Omsk

Formation of soybean yield depending on cultivation methods under the conditions of the southern forest-steppe of the Omsk Region

Список литературы Формирование урожая сои в зависимости от приемов возделывания в условиях южной лесостепи Омской области

- Особенности формирования урожая и элементов его структуры растениями сои в условиях южной лесостепи Западной Сибири / Л.В. Омельянюк, А.М. Асанов, В.В. Чибис, Е.Д. Маркарьян. - Текст : непосредственный // Вестник Омского государственного аграрного университета. - 2020. - № 3(39). - С. 28-33.

- Система адаптивного земледелия Омской области / ФГБНУ «Омский АНЦ». - Омск : Изд-во ИП Макшеевой Е.А., 2020. - 522 с. - Текст : непосредственный.

- Морев Д.В. Агроэкологическая оценка земель в условиях повышенной пестроты почвенного покрова Владимирского ополья / Д.В. Морев, И.И. Васенев. - Текст : непосредственный // Агро-ЭкоИнфо. - 2016. - № 1(23). - С. 2.

- Агроэкологические и экономические показатели возделывания яровой пшеницы с применением средств химизации в Зауралье / С.Д. Гилев, И.Н. Цимбалнко, А.Н. Копылов [и др.]. - Текст : непосредственный // Агрохимия. - 2020. - № 3. -С. 49-54.

- Гулянов Ю.А. Резервы повышения урожайности и качества зерна озимой пшеницы и их зависимость от гетерогенности посевов в условиях степной зоны Оренбургского Предуралья / Ю.А. Гулянов, А.А. Чибилев, А.А. Чибилев (мл.). - Текст : непосредственный // Юг России: экология, развитие. - 2020. - Т. 15, № 1. - C. 79-88.

- Rusek P. & Mikos-Szymanska, Marzena & Karsznia M. & Sienkiewicz-Cholewa U. & Igras J. (2016). The effectiveness of nitrogen-phosphorus fertilization in winter wheat (Triticum aestivum l.) cultivation. 22. 752-755.

- Чибис В.В. Включение бобового компонента в полевые севообороты Западной Сибири / В.В. Чибис, А.М. Асанов, С.П. Чибис. - Текст : непосредственный // Вестник Бурятской государственной сельскохозяйственной академии им. В.Р. Филиппова. - 2020. - № 3(60). - С. 54-59.

- Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. Общая часть. - Москва : Колос, 1971. - Вып. 1. - 341 с. -Текст : непосредственный.

- Доспехов Б.А. Методика полевого опыта: (с основами статистической обработки результатов опытов) : учебник для студентов вузов, обучающихся по агрономическим специальностям / Б.А. Доспехов. - Москва : Альянс, 2011. - 352 с. -ISBN 978-5-903034-96-3. - Текст : непосредственный.

- ГОСТ Р 53600-2009. Семена масличные, жмыхи и шроты. Определение влаги, жира, протеина и клетчатки методом спектроскопии в ближней инфракрасной области. - Москва : Стандарт-информ, 2010. - 10 с. - Текст : непосредственный.

- ГОСТ ISO 5983-2-2016. Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Определение массовой доли азота и вычисление массовой доли сырого протеина. Часть 2. Метод с использованием блока озоления и перегонки с водяным паром. -Москва : Стандартинформ, 2016. - 24 с. - Текст : непосредственный.