Формирование вертиковых свойств в различных природных условиях: роль минералогического состава и рельефа

Автор: Чурилина А.Е., Ковда И.В., Варламов Е.Б., Чижикова Н.П.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Статья в выпуске: 91, 2018 года.

Бесплатный доступ

Проанализированы литературные данные о минералогическом составе вертисолей мира, а также изучены глинистые почвы в условиях ультраконтинентального климата в Еравнинской котловине (Бурятия). Почвы сформированы на водоразделе и приводораздельной части склона увала в условиях распространения многолетней мерзлоты. Морфологический анализ выявил в почвах сочетание криогенных признаков (мерзлотных клиньев и трещин, криогенной оструктуренности, надмерзлотного оглеения) и вертиковых свойств (сликенсайдов, клиновидных агрегатов). По морфологическим признакам почвы диагностированы как темная слитая или Gleyic Vertisol Glossic Gelistagnic на приводораздельной части склона и черноземовидная слабослитизированная криотурбированная или Vertic Gleyic Phaeozem Glossic Pachic Clayic Gelistagnic на водоразделе, где вертиковые признаки были выражены слабее. По физическим свойствам и минералогическому составу илистой фракции потенциальная слитость почвы водораздела сопоставима с почвой приводораздельной части склона: практически аналогичное, а в отдельных горизонтах даже большее содержание физической глины (до 76%), ила (до 54%) и разбухающих компонентов в илистой фракции (93-98% монтмориллонита). Однако в условиях ультраконтинентального климата Бурятии и относительно близко залегающей многолетней мерзлоты более контрастный гидротермический режим и наиболее благоприятные условия для реализации процессов усадки-набухания создаются в верхней крутой части склонов южной экспозиции. В связи с тем, что почва водораздела получает больше влаги и меньше тепла, это приводит к меньшей контрастности гидротермических условий и менее выраженным процессам усадки-набухания. Из-за отсутствия условий для полной реализации потенциальной слитости признаки слитогенеза в почве водораздела выражены на более низком таксономическом уровне.

Слитогенез, вертисоль, монтмориллонит, гидротермические условия, усадка-набухание, потенциальная слитость

Короткий адрес: https://sciup.org/143161875

IDR: 143161875 | УДК: 631.4 | DOI: 10.19047/0136-1694-2018-91-21-45

Текст научной статьи Формирование вертиковых свойств в различных природных условиях: роль минералогического состава и рельефа

Вертисоли традиционно считаются глинистыми почвами преимущественно смектитового состава, встречающимися в условиях тропического и субтропического климата с контрастным распределением осадков по сезонам. Однако обобщение накопленного фактического материала и новые исследования последних десятилетий показали, что эти почвы встречаются не только в широком диапазоне биоклиматических и гидротермических условий, но и их минералогический и гранулометрический составы характеризуются значительным разнообразием, хотя варьируют в более узких пределах.

Вертисоли формируются на продуктах выветривания разнообразных пород (базальтах, габбро, сланцах, диабазах, долеритах, серпентинитах, кварцитах, песчаниках), либо на рыхлых осадочных глинистых отложениях различного генезиса (аллювии, делювии, озерных и морских отложениях) (Coulombe et al., 1996) . На продуктах выветривания плотных пород вертисоли встречаются преимущественно в тропических условиях. Отмечена их приуроченность к областям распространения вулканических отложений или геохимически подчиненным им районам, в которых при выветривании образуется и накапливается монтмориллонит (Самойлова и др., 1987; Самойлова, 1990) . Также отмечалось, что вертисоли влажных тропиков приурочены к распространению глинистых почвообразующих пород (аргиллитов, глинистого аллювия) (Ahmad, 1983) . Анализ литературных данных показал, что вертисоли умеренного климата в центральной и восточной Европе (включая Россию, Молдову, Украину), Канаде, США сформированы главным образом на аллювиальных, озерных, морских или даже ледниковых отложениях. В качестве примера последних можно привести вертисоли Канады (Brierley et al., 2011) и Каменной Степи (Хитров, 2012) . Таким образом, можно выделить две характерные ситуации: формирование вертисолей при условии образования необходимых

Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева. 2018. Вып. 91. минералогических свойств in situ , либо формирование вертисолей на глинистой почвообразующей породе с уже существующим набором необходимых свойств.

В большинстве исследований минералогического состава вертисолей различных регионов мира отмечался преимущественно смектитовый (монтмориллонитовый) состав глинистых минералов (Dixon, 1982; Омар Абдо Дахаб и др., 1984; Эль-Тежани и др., 1984; Kalbande et al., 1992; Хитров, Чижикова 1995а; Чижикова, Касмо, 1996; Gökhan Özsoy and Ertuğrul Aksoy, 2007; Moustakas, 2012; Kovda, Lebedeva, 2013; Temga et al., 2015) . Считается, что только монтмориллонитовый состав способен обеспечить необходимую интенсивность процессов усадки–набухания для формирования диагностических признаков вертисолей – сликенсайдов, клиновидных и параллелепипедных агрегатов. Отмечалась прямая корреляция между выраженностью слитогенеза и содержанием смектитов (Хитров, Чижикова, 1995б) . Однако известны вертисоли каолини-тового состава в Австралии, Сальвадоре, Судане, на Гавайях, в Кампучии, Индии (Yerima et al., 1985; Yousif et al., 1988; Coulombe et al., 1996; Probert et al., 1987; Barbiero et al., 2010) с преобладанием в составе глинистых минералов иллита, например, в Австралии и смолницах (вертисолях) Болгарии (Kabaktschiew and Muckenhausen, 1969) , палыгорскита или вермикулита (Heidari et al., 2008) , со смешанослойным или полиминеральным составом (Allen and Fanning, 1983; Shirsath et al., 2000) . В качестве последнего примера можно также указать кислые вертисоли Тринидада, в которых доля смектита не превышает 15–24%, находясь в том же количестве, что и иллит и каолинит (Ahmad, 1985) .

Отмечались определенные изменения минералогического состава вертисолей в различных климатических условиях. Например, в наиболее засушливых областях юго-западного Ирана обнаружены палыгорскитовые вертисоли, тогда как минералогический состав вертисолей более влажных, либо более сухих и прохладных областей Ирана был смектитовым, а наиболее влажных условий – вермикулитовым (Heidari et al., 2008) .

Литературные данные свидетельствуют о существенно более сложном механизме реализации процессов усадки–набухания, интенсивность которых определяется не только высоким содержанием смектита в составе глинистых минералов, но зависит от соотношения всех факторов: гранулометрического состава, микростроения и агрегированности, особенностей гидротермического режима, который, в свою очередь, зависит от климата и рельефа. Имеются сведения, что в определенных условиях, степень набухания каолинита может быть достаточна для формирования вертиковых признаков, а также незначительного количества смектитов в почве (при количественном доминировании каолинита) может быть достаточно для формирования вертиковых свойств (Bhattacharyya et al., 1997). При этом экспериментально установлено, что набухание чисто монтмориллонитовых и монтмориллонит-каолинитовых почв практически не различается (Greene-Kelly, 1974). В то же время некоторые исследователи считают неправомерным диагностику каолинитовых вертисолей, полагая, что в этом случае речь идет о вертисолях смешанослойного каолинит-смектитового состава (Pal, 2016).

В 90-х годах ХХ в. получила распространение точка зрения о сложном полифакторном механизме процессов усадки–набухания, при котором имеют значение взаимодействие минералогических, физических и химических свойств почвы, дисперсность и удельная поверхность глинистых минералов, микроструктура, межагрегатная и внутриагрегатная пористость (Coulombe et al., 1996; Heidari et al., 2008) .

В зависимости от генезиса почвообразующих пород вертисоли могут занимать различное положение в рельефе. В случае формирования на продуктах выветривания основных или карбонатных пород, они расположены преимущественно на подчиненных элементах рельефа, поскольку необходимым условием обогащенности смектитами является затрудненный отток продуктов выветривания и почвообразования (Боул и др., 1977; Самойлова, 1990). Вертисоли, приуроченные к выходам глинистых отложений, например, морского генезиса или древним корам выветривания, могут встречаться на водоразделах или приводораздельных склонах. Так, строгая приуроченность к областям выходов меотических глин и независимость от климата и рельефа отмечалась в вертисолях Молдавии (Крупеников и др., 1990). Приуроченность вертисолей элювиальных условий на повышениях к остаточным монтмориллонитовым корам выветривания отмечали Корнблюм и Козловский (1965). К пониженным элементам рельефа, например, на европейской территории или юге России, вертисоли приурочены при формировании на озерных отложениях, аллювии и переотложенных продуктах выветривания. При этом подчиненное положение в рельефе часто обеспечивает необходимую контрастность увлажнения, способствует обогащению смектитами и определяет катенарное положение вертисолей в почвенных сопряжениях.

Задачей настоящей работы была оценка факторов, определяющих развитие слитогенеза и формирование вертиковых признаков в глинистых почвах экстремальных условий ультраконтиненталь-ного климата юга Западной Сибири.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

Исследования выполнены в Еравнинской котловине Витимского плоскогорья Бурятии (рис. 1), где локально встречаются глинистые почвообразующие породы. На увале у озера Большое Ерав-ное изучены два почвенных разреза, заложенные на водоразделе (разр. У12-2) и в прибровочной части склона южной ориентации (разр. У12-4) на абсолютной высоте 979–980 м над ур. моря и расстоянии около 20 м друг от друга. Почвы сформированы на слоистых отложениях озерно-делювиального генезиса под разнотравнозлаковой растительностью в условиях ультраконтинентального климата ( Т ср.год. –4.1оС, Т июля +17.1оС, Т янв –25.4оС). Среднегодовое количество осадков составляет около 300 мм с позднелетним максимумом и выпадением ~50% осадков во второй половине лета. Среднегодовой коэффициент увлажнения по Иванову составляет 0.68. За счет многолетней мерзлоты, играющей роль водоупора, происходит дополнительное увлажнение нижних надмерзлотных горизонтов (Дугаров и др., 1974) . Малоснежность зимы приводит к сильному и глубокому (до 4 м) промерзанию почв. Еравнинская котловина относится к переходной зоне от сплошного распространения многолетней мерзлоты к островному. Верхняя граница многолетней мерзлоты еще во второй половине ХХ в. залегала на глубине 1.5 м от дневной поверхности (Дугаров и др., 1974) , однако к концу ХХ в. она заметно опустилась (Куликов, 1987) . В обоих изученных разрезах бурением установлен уровень залегания льдистой мерзлоты, который в конце августа был обнаружен на глубине 240 см на водоразделе и на 280 см в прибровочной части склона южной экспозиции.

Рис. 1 . Местоположение исследованных почв, Еравнинская котловина.

Почвы изучены в почвенных разрезах. Образцы для лабораторных исследований отобрали по генетическим горизонтам.

Диагностику почв и индексацию генетических горизонтов выполняли в соответствии с Мировой коррелятивной базой почв (IUSS, 2015) . Дополнительно приводятся названия почв согласно Классификации и диагностике почв России (2004) .

В лаборатории традиционными методами определяли физические (Вадюнина, Корчагина, 1986) и химические свойства почв (Воробьева, 2006) .

Плотность почв определяли в образцах по генетическим горизонтам, отобранным в трехкратной повторности буровым методом из стенок почвенного разреза с помощью металлического кольца по Н.А. Качинскому (Вадюнина, Корчагина, 1986) .

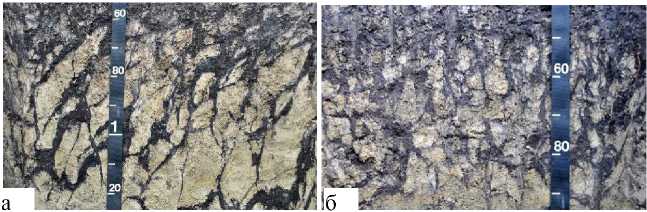

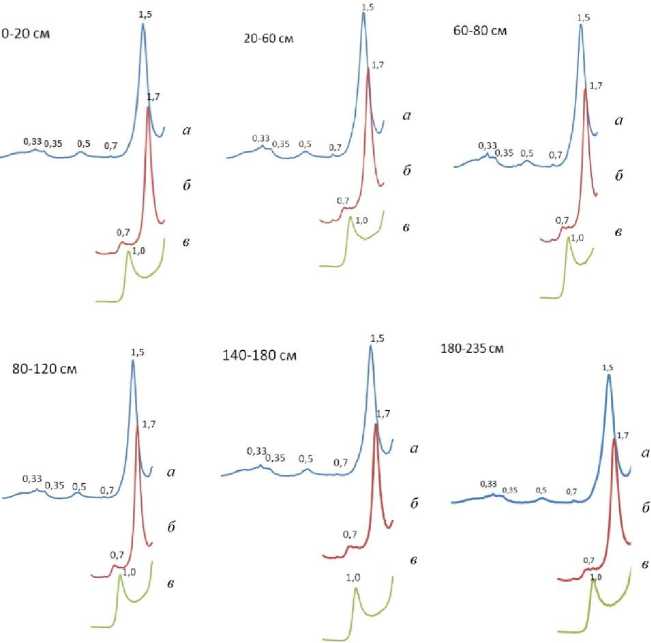

Выделение илистой фракции (<1 мкм) проводили седиментацией частиц в водной среде по методу Горбунова (1971) . Ориентированные препараты снимали на универсальном рентгендифракто-метре XZG-4A фирмы Carl Zeiss Yenna (Германия) в воздушно-сухом состоянии, после сольватации этиленгликолем и после прокаливания при 550 ° С в течение 2 ч (40 мА, 30 кВт). Соотношение основных минеральных фаз рассчитано по методу Биская (Biscaye, 1965) .

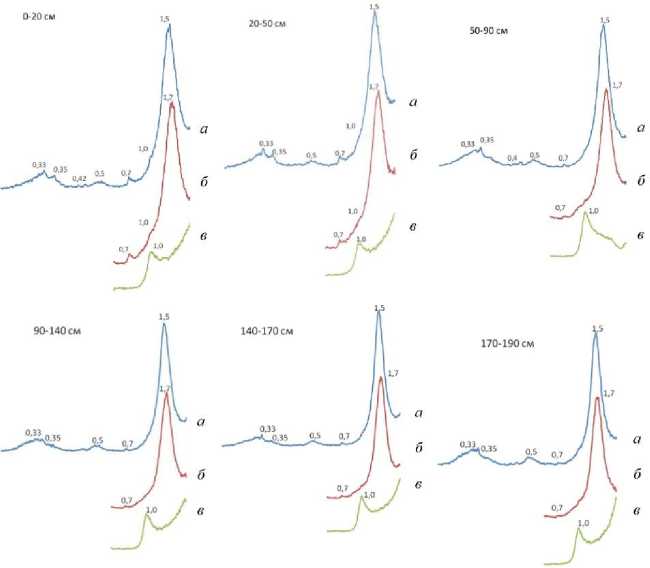

Реакция контрактации для определения заряда проведена по Уиверу (Weaver, 1958) путем насыщения ила ионом К+ 1 М раствором КСl с последующим рентгенографированием.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

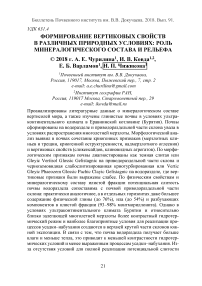

Морфологическое строение. Рассмотрим общие морфологические признаки обеих почв, имеющих сходное строение и мощности горизонтов (рис. 2). Выделяются три основные толщи: суглинистая буро-черная, глинистая палево-пятнистая и опесчаненная сизая. Сизоватость усиливается книзу и, вероятно, отражает реликтовое оглеение периода накопления озерных глин, а также современное надмерзлотное оглеение. Почвы имеют такие криогенные признаки, как гумусовые клинья (псевдоморфозы по ледяным жилам), морозобойная трещиноватость, шлировость, надмерзлотное оглеение из сизых и охристых полос на уровне 120–160 см и глубже 200 см. Охристые железистые субгоризонтальные прослои на глубинах около 110, 130–140, 145–150, 160, 170, 200 см и глубже, вероятно, маркируют постепенное прогрессивное отступание мерзлоты. По морфологическим признакам ранее уровень мерзлоты находился на глубине 130–150 см, на которой сходятся и заканчиваются широкие трещины, заполненные черным гумусовым материалом. В толще 80–130 см заметны черные гумусовые пятна, которые отражают вертикальные засыпки по трещинам. Тонкие мерзлотные трещины, заполненные светло-бурым материалом, достигают глубины 180–200 см. Интервал между трещинами составляет 5–10 см на глубине 80–100 см, 12 см на глубине 100–120 см и 20 см на глубине 140 см. Слабое вскипание появляется в средней части обеих почв после подсыхания.

Отмечаются некоторые отличия морфологического строения почвы разр. У12-4. Мерзлотные клинья в ее профиле интегрированы в гумусовый горизонт и практически не заметны, система криогенных трещин, заполненных гумусовым материалом, в целом выражена слабее и менее глубокая. Вертикальные трещины оканчиваются на глубине 140 см на границе с подстилающей породой. К этой же границе приурочены выделения железа и гипсовые гнезда на боковой стенке. Включения крупнозема (щебня, гальки и гравия d 5–7 мм единично до 3 см) равномерно встречаются по всему профилю. На боковых стенках на глубинах 70–90 до 100–

A/Bi@

A/Bti

BCgk

Bikg

Biky g

D1yg

а

б

Рис. 2. Строение почв разр. У12-2 (а) и У12-4 (б).

120 см (в зависимости от стенки) находится крупная зона округлой формы темно-бурого цвета, полностью состоящая из скопления крупнозема. Эта зона отличается повышенной плотностью и оконтурена яркой ржавой зоной выделений соединений железа толщиной 5–7 см. Отсутствуют тонкие буроватые кутаны заметные вокруг микроагрегатов почвы водораздела, что говорит об отсутствии в ней вертикальной миграции суспензий. Охристые выделения соединений железа заметны в виде редких полос субгоризонтальной ориентации, а также хаотично распространены в толще, начиная с 60 см и до дна разреза, с максимумом в гор. Bikg, в виде мелких точечных (d 0.5 см), округлых (d до 3 см) и вытянутых (до 15 см) вдоль трещин пятен, а также слабых пропиток с нечеткой границей. После просыхания стенки пятна стали заметны с глубины 30 см. Эти признаки указывают на принципиально иной водные режим почвы приводораздельной части склона.

Морфологическая выраженность вертиковых признаков . Слитость и вертиковые признаки максимально выражены в почве приводораздельной части склона (разр. У12-4). В почве водораздела (разр. У12-2) отмечены неясные субвертикальные сликен-сайды вдоль поверхностей гумусовых трещин. Очевидно, что данный рисунок, имея морозобойное происхождение, в последующем был изменен процессами усадки–набухания, в частности, по ним сформированы крупные вертикально-наклонные матовые поверхности. Основным признаком вертиковых процессов в этой почве можно считать создание специфических острореберных микроагрегатов размером 3–5 мм, покрытых тонкими бурыми пленками, глубина выраженности которых (до ~ 80–85 см), совпадает с ослаблением делимости педов на микроагрегаты. Толща 120–140 см представляет собой переходный по выраженности микроагрегатов горизонт; глубже 140 см преобладает горизонтальная делимость, связанная с мерзлотными процессами.

Почва разр. У12-4 несмотря на общее морфологическое сходство с разр. У12-2 принципиально отличается выраженностью признаков слитогенеза. Она в целом более плотная и слитая, на поверхности наблюдаются широкие открытые трещины, образующие полигональные отдельности. Верхняя толща с периодичностью 20– 30 см разбита вертикальными трещинами шириной 1–2 см, образующими тумбовидные блоки; глубже слитой горизонт делится на глыбы через 10 см. Черный слитой верхний горизонт почвы придает этой почве большое сходство со слитыми почвами Северного Кавказа. С глубины 50–60 см черный цвет приурочен только к трещинам и засыпкам, его доля не превышает 20%, формируя очень неоднородную толщу с сетчатым рисунком. Максимальная остро-угольность микроагрегатов и выраженность тонких кутан вокруг них отмечается в гор. Ai/Bti.

Крупные сликенсайды, характерные зрелым вертисолям с активными внутренними подвижками, отсутствуют в обеих почвах. Однако в почве приводораздельного склона сликенсайды хорошо диагностируются и могут иметь значительную протяженность, также наблюдается их разнообразие по ориентации, форме, размеру, признакам “активности”. Сликенсайды появляются уже в черном материале с глубины 20 см, где они мелкие, разнонаправленные, шершавые, матовые. С 40 см появляется жирный блеск при срезе ножом. Изменения в морфологии сликенсайдов приурочены к глубинам 40 и 100 см, на которых одновременно происходит заметное изменение влажности. Максимальная выраженность сли-кенсайдов отмечена в толще 90–140 см, где они имеют периодичность 4 см и протяженность более 20 см, различную ориентацию, а также блестящую поверхность.

Отличительной чертой почвы на приводораздельном склоне является особый сетчатый рисунок, тогда как в почве водораздела отмечались лишь вертикальные и наклонные трещины (рис. 3). Сетчатый рисунок максимально проявляется в толще 40–80 см и, как мы полагаем, отражает результат латерально-наклонного растаскивания гумусовых засыпок по трещинам процессами усадки–набухания.

По морфологическим свойствам и выраженности вертиковых признаков изученные почвы были нами диагностированы как темная слитая или Gleyic Vertisol Glossic Gelistagnic (разр. У12-4) и чер-

Рис. 3. Строение средней части профиля почв: a – черные гумусовые засыпки по криогенной трещиноватости в черноземовидной слабослитизи-рованной почве (разр. У12-2); б – сетчатый рисунок в результате “растаскивания” гумусовых засыпок по криогенным трещинам процессами усадки–набухания в темной слитой почве (разр. У12-4).

Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева. 2018. Вып. 91. ноземовидная языковатая надмерзлотно-глееватая слабослитизиро-ванная криотурбированная или Vertic Gleyic Phaeozem Glossic Pachic Clayic Gelistagnic (разр. У12-2).

Физические свойства. Плотность почв увеличивается с глубиной от 0.99–1.3 г/см3 в верхних неслитых горизонтах до 1.3– 1.57 г/см3 в средней наиболее плотной части профиля с максимумом в слитых горизонтах разр. У12-4 (табл. 1). Гранулометрический состав обеих почв практически одинаков с тенденцией к изменению от среднеглинистого иловатого в верхней толще до тяжелосуглинистого иловатого и заметным нарастанием опесчаненности глубже 120–140 см, отмечающей литологическую неоднородность толщи. Заметна незначительная текстурная дифференциация по распределению ила с его перемещением из толщи 0–20 см в пятнистые морфоны на глубину 20–50(60) см, сильнее выраженная в разр. У12-4, что также совпадает с морфологической выраженностью кутан иллювиирования в этой почве.

Минералогический состав илистой фракции обеих почв мономинерален с резким доминированием минералов смектитовой группы, доля которых составляет от 88 до 95%. Также отмечается присутствие сильно разупорядоченной гидрослюды (5–10%) и незначительного количества каолинит-смектитовых смешанослой-ных образований (табл. 2, рис. 4 и 5).

Проведенная реакция калиевой контрактации (рис. 6) обнаружила, что сжатие кристаллической решетки фиксируется до 1.29– 1.30 нм. Это позволяет сделать заключение о происхождении минералов смектитовой группы путем синтеза и отнести их к категории низкозарядных монтмориллонитов. По всей видимости, образование низкозарядного монтмориллонита связано с палеовулканизмом, имевшим место на Витимском плоскогорье (Чувашова и др., 2015) .

Первоначально отмечено более высокое содержание монтмориллонита в илистой фракции почвы водораздела (93–98%) по сравнению с почвой приводораздельного склона (88–95%) в илистой фракции. Однако при пересчете содержания минералов на почву в целом сравнение показало, что большее содержание монтмориллонита сохранилось лишь в нескольких горизонтах почвы водораздела.

Таблица 1. Гранулометрический состав и плотность почв

Таблица 2. Соотношение основных минеральных фаз в илистой фракции почв

|

Горизонт |

Глубина, см |

Содержание минерала во фракции ила, % |

Содержание минерала в почве в целом, % от содержания ила |

||||

|

0.7 нм |

1.0 нм |

1.7 нм |

0.7 нм |

1.0 нм |

1.7 нм |

||

|

Черноземовидная слабослитизированная почва (разр. У12-2) |

|||||||

|

A |

0–20 |

2 |

5 |

93 |

0.9 |

2.2 |

40.4 |

|

ABt@ |

20–60 |

3 |

4 |

93 |

1.5 |

1.9 |

45.1 |

|

ABt@ |

20–60 |

1 |

3 |

96 |

0.5 |

1.6 |

52.3 |

|

(засыпки) Bit |

60–80 |

1 |

1 |

98 |

0.5 |

0.5 |

51.5 |

|

BCkg |

80–120 |

1 |

1 |

98 |

0.4 |

0.4 |

42.8 |

|

2Сg |

140–180 |

1 |

1 |

98 |

0.3 |

0.3 |

29.4 |

|

3Сg |

180–235 |

1 |

1 |

98 |

0.2 |

0.2 |

19.7 |

|

A |

Т 0–20 |

емная с 2 |

литая по 100 |

чва (разр 88 |

. У12-4) 0.9 |

4.7 |

41.5 |

|

Ai |

20–50 |

1 |

9 |

90 |

0.5 |

4.7 |

47.3 |

|

Ai (за- |

20–50 |

3 |

8 |

89 |

1.7 |

4.5 |

49.5 |

|

сыпки) Big |

50–90 |

2 |

7 |

92 |

1.0 |

3.5 |

46.1 |

|

Bikg |

90–140 |

1 |

4 |

95 |

0.5 |

2.2 |

51.1 |

|

2Ckg |

140–170 |

0 |

5 |

95 |

0.0 |

1.4 |

26.5 |

|

3Cg |

170–190 |

0 |

5 |

95 |

0.0 |

1.6 |

29.6 |

Вклад факторов почвообразования в развитие вертико-вых признаков и слитогенеза. Морфологическое и аналитическое исследования слитых почв водораздела и приводораздельной части склона в условиях ультраконтинентального климата Бурятии показали, что несмотря на значительное морфологическое сходство и близость гранулометрического и минералогического составов, почвы различаются по проявлению вертиковых признаков, т.е. по степени развития слитогенеза.

При этом близкое по величине высокое содержание физической глины, ила и монтмориллонита предполагает практически одинаковый потенциал для реализации процесса усадки–набухания в обеих почвах. Однако фактически обнаружено, что реализации этого потенциала в почве водораздела в полной мере не происходит. В черноземовидной слитизированной почве отмечены хорошо

Рис. 4. Рентгендифрактограммы фракции <1 мкм, выделенной из черноземовидной слабослитизированной почвы: а – воздушно-сухой образец, б – насыщенный этиленгликолем, в - прокаленный при 550 ° С.

сохранившиеся реликтовые и современные криогенные признаки и лишь слабые признаки слитогенеза. Максимальное развитие процесс слитогенеза получил в почве прибровочной части склона южной экспозиции. Мы считаем это важной особенностью проявления слитогенеза в условиях ультраконтинентального климата Бурятии.

Хитров и Чижикова (1986) отмечали, что потенциальная возможность развития слитогенеза, определяемая литологическим фактором, может как усиливаться, так и сдерживаться в зависимости от сочетания остальных факторов – рельефа, гидротермического режи-

Рис. 5. Рентгендифрактограммы фракции <1 мкм, выделенной из темной слитой почвы: а – воздушно-сухой образец, б – насыщенный этиленгликолем, в - прокаленный при 550 ° С.

ма и др. Реализацию слитогенеза в почвах Бурятии мы связываем с особенностями гидротермического режима. Это обнаруживается в морфологических признаках, а также подтверждается режимными наблюдениями бурятских исследователей. Согласно результатам изучения тепловлагообеспеченности почв различных позиций рельефа в Еравнинской котловине, рельеф, перераспределяя солнечную энергию, повышает испаряемость транзитной части склонов южной экспозиции на 19% относительно элювиальной части катены и в то же время уменьшает на 87% величину испаряемости под лесной растительностью и на 17–19% на склоне северной экспозиции. Как следствие, почвы элювиальных ландшафтов развиваются в условиях достаточного увлажнения, северного склона –

a

б

Рис. 6. Рентгендифрактограммы фракции <1 мкм, выделенной из образца темной слитой почвы (20–50 см) после проведения реакции контрактации: а – воздушно-сухой образец, б – насыщенный КCl.

в условиях избыточного увлажнения, а транзитной части склона южной экспозиции – в условиях явной засушливости климата (Бадмаев и др., 1996) . Кроме того, склоны южной экспозиции более засушливы в силу того, что в зимний период на них может происходить полная сублимация снега, они могут прогреваться и протаивать даже при отрицательных температурах воздуха. Отсутствие снежного покрова в зимний период и незначительное количество осадков в весенний период усиливают дефицит влаги в почвах южных склонов. Эти же авторы обнаружили, что почвы склонов южной экспозиции характеризуются бόльшими колебаниями влажности во времени, контрастностью увлажнения по глубине и более низкими показателями запасов влаги, чем почвы северных склонов. Максимальные колебания влажности с максимальным иссушением отмечены в транзитных частях склонов южной экспозиции.

Аналогичные закономерности выявлены при изучении тепло-обеспеченности и прогревания почв склонов разной экспозиции. Глубина проникновения активных температур возрастает от 5–100 до 140 и 150 см в ряду северный склон – аккумулятивная часть южного склона – транзитная часть южного склона (Бадмаев и др., 1996) . Также фактором прогревания является крутизна склонов: чем больше крутизна южных склонов, тем сильнее они прогреваются (Бадмаев и др., 1996; Goryachkin et al., 2009) .

Как следствие, уровень многолетней мерзлоты на склонах южной экспозиции располагается глубже. Почвы южного склона теплее (на 2-6 ° С в мае и на 3-10 ° С в августе) и суше (на 2-14% в мае и на 4–22% в августе) по сравнению с почвами водораздела,

Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева. 2018. Вып. 91. склона северной экспозиции и менее крутой нижней частью склона южной экспозиции (Бадмаев и др., 1996) .

Приведенные закономерности пространственно-временной изменчивости температуры и влажности отчетливо демонстрируют, что наиболее контрастные гидротермические условия, благоприятствующие слитогенезу, создаются именно в транзитных (верхних) частях южных склонов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Реализация процесса усадки–набухания и формирования вер-тиковых свойств является сложным процессом, регулируемым рядом факторов. Анализ литературных данных показал, что в условиях тропического, субтропического и умеренного климата вертисоли могут характеризоваться полиминеральном составом илистой фракции или иметь незначительное содержание смектитов, что объясняется особенностями механизма набухания.

В условиях ультраконтинентального климата Бурятии, при реализации механизма усадки–набухания, с одной стороны, прослеживается отмеченная Н.Б. Хитровым и Н.П. Чижиковой (1996б) закономерность корреляции с содержанием смектита и отмеченная Е.М. Самойловой (1990) необходимость более высокого содержания илистой фракции для проявления признаков слитости в почвах более холодного климата. Действительно, в изученных почвах содержание илистой фракции превышает 50%, а также отмечается абсолютное доминирование в ней монтмориллонита. С другой стороны, не менее важную роль в развитии слитогенеза наряду с литологическим фактором играет рельеф, определяющий гидротермические условия почвообразования и возможность реализации потенциальной слитости почв.

Так, несмотря на высокую потенциальную слитость глинистых монтмориллонитовых почв, встречающихся локально в Ерав-нинской котловине, на водоразделах, склонах северной экспозиции и менее крутых частях склонов южной экспозиции вертисоли не формируются несмотря на высокое содержание ила и монтмориллонита. Причина заключается в бόльшей увлажненности и меньшей контрастности гидротермического режима почв этих геоморфологических позиций по сравнению с максимально прогреваемой и максимальной просыхающей почвой крутой приводораздельной части склона южной экспозиции.

Благодарность. Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда, проект № 14-27-00133.

Список литературы Формирование вертиковых свойств в различных природных условиях: роль минералогического состава и рельефа

- Бадмаев Н.Б., Корсунов В.М., Куликов А.И. Тепловлагообеспеченность склоновых земель//Улан-Удэ: Бурятский научный центр СО РАН, 1996. 125 с.

- Боул C., Хоул Ф., Мак-Крекен P. Генезис и классификация почв. М.: Прогресс, 1977. 416 с.

- Вадюнина А.Ф., Корчагина З.А. Методы исследования физических свойств почв. М.: Агропромиздат, 1986. 416 с.

- Воробьева Л.А. Теория и практика химического анализа почв. М.: ГЕОС, 2006. 400 с.

- Горбунов Н.И. Методика подготовки почв к минералогическим анализам Методы минералогического и микроморфологического изучения почв. М.: Наука, 1971. С. 5-15.

- Дугаров В.И., Нимаева С.Ш., Петрова А.С., Макеев О.В. Гидротермические условия и развитие микрофлоры в мерзлотной лугово-черноземной почве (Еравнинская котловина Бурятской АССР)//Почвенный криогенез. М.: Наука, 1974. С. 162-178.

- Классификация и диагностика почв России. Смоленск: Ойкумена, 2004. 342 с.

- Корнблюм Э.А., Козловский Ф.И. Слитые почвы Волго-Ахтубинской поймы как аналог черных слитых почв тропиков и субтропиков//География и классификация почв Азии. М.: Наука. 1965. С. 165-178.

- Крупеников И.А., Подымов Б.П., Скрябина Э.Е., Алексеев В.Е. Слитые почвы Молдавии (генезис, свойства, эволюция, исследование). Кишинев: Штиинца, 1990. 166 с.

- Куликов А.И. Сезонное протаивание мерзлотных почв Забайкалья//Почвоведение. 1987. № 4. С. 41-47.

- Омар Абдо Дахаб, Градусов Б.П., Чижикова Н.П. Особенности минералогического состава и микростроения слитых почв центральной и восточной частей Судана//Почвоведение. 1984. № 1. С. 79-84

- Самойлова Е.М. (Ред.) Слитоземы и слитые почвы. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1990. 143 с.

- Самойлова Е.М., Травникова Л.С., Макеева В.И., Силева Т.М. Состав минеральной массы геохимически сопряженных почв Алазанской долины//Почвоведение. 1987. № 3. С. 5-12.

- Хитров Н.Б. Слитогенез в почвах Центрально-черноземных областей России//Почвоведение. 2012. № 9. С. 935-943.

- Хитров Н.Б., Чижикова Н.П. Минералогический состав почв Ставрополья в зависимости от степени выраженности в них слитогенеза//Минералы почв: генезис, география, значение в плодородии и экологии. М.: Почв. ин-т им. В.В. Докучаева, 1986. С. 53-67.

- Хитров Н.Б., Чижикова Н.П. Минералогический состав слитых почв Ставрополья//Почвоведение. 1995а. № 8. С. 987-1002.

- Хитров Н.Б., Чижикова Н.П. Роль глинистых минералов в слитогенезе почв Ставрополья//Почвоведение. 1995б. № 11. С. 1408-1418.

- Чижикова Н.П., Касмо Б. Минералогический состав почв Сирии как показатель пригодности их к ирригации//Минералы почв: генезис, география, значение в плодородии и экологии. М.: Почв. ин-т им. В.В. Докучаева, 1986. С. 256-266.

- Чувашина И.С., Рассказов С.В., Ясныгина Т.А., Фефелов Н.Н., Саранина Е.В., Руднева Н.А. Среднемиоценовая последовательность высоко-умеренно-Mg вулканических пород на Витимском плоскогорье//Геодинамика и тектонофизика. 2015. Т. 6. № 1. С. 91-125.

- Эль-Тежани М.С., Градусов Б.П., Рубилина Н.Е., Чижикова Н.П. Химико-минералогический состав тонкодисперной части и микростроение некоторых почв Судана//Почвоведение. 1984. № 11. С. 89-95.

- Ahmad N. Vertisols//Pedogenesis and Soil Taxonomy. II. The Soil Orders. Wilding L.P., Smeck N.E., Hall G.F. (Eds.). Development in Soil Science 11B, Elsevier, Amsterdam, Netherlands, 1983. Р. 91-123.

- Ahmad N. Acid vertisols in Trinidad//Proceed. оf the 5th Int. Soil Classification workshop, Sudan 1982. Soil Survey Administration, Khartoum (Sudan), 1985. P. 97-115.

- Allen B.L., Fanning D.S. Composition and soil genesis//Pedogenesis and soil taxonomy. I. Concepts and interactions. Wilding L.P., Smeck N.E., Hall G.F. (Eds.). Amsterdam: Elsevier, 1983. P. 141-192.

- Barbiero L., Mohan Kumar M.S., Violette A., Oliva P. et al. Ferrolysis induced soil transformation by natural drainage in Vertisols of Sub-Humid South India//Geoderma. 2010. V. 156. P. 173-188.

- Biscaye P.E. Mineralogy and sedimentation of recent deep-sea clay in the Atlantic Ocean and adjacent seas and oceans//Geol. Soc. Am. Bull. 1965. V. 76. P. 803-832.

- Bhattacharyya T., Pal D.K., Deshpande S.B. On kaolinitic and mixed mineralogy classes of shrink-swell soils//Aust. J. Soil Res. 1997. V. 35. P. 1245-1252.

- Brierley J.A., Stonehouse H.B., Mermut A.R. Vertisolic soils of Canada: genesis, distribution, and classification//Can. J. Soil Sci., 2011. V. 91. P. 903-916.

- Coulombe C.E., Dixon J.B., Wilding L.P. Mineralogy and chemistry of vertisols. In.: Ahmad N. and Mermut A. (Eds.) Vertisols and technologies for their management. Developments in Soil Science 24, Elsevier. Amsterdam. 1996. P. 115-200

- Coulombe C.E., Wilding L.P. Overview of Vertisols: Characteristics and impacts on society//Advances in Agronomy. V. 57. Sparks D. (Ed.) Academic Press, Inc., San Diego. 1996. Р. 289-375.

- Dixon J.B. Mineralogy of Vertisols//Vertisols and rice soils of the tropics. Symposia papers II. 12th ICSS New Dehli, India, 1982. P. 48-59.

- Heidari A., Mahmoodi Sh., Roozitalab M.H.,Mermut A.R. Diversity of clay minerals in the vertisols of three different climatic regions in western Iran//J. Agric. Sci. Technol. 2008. V. 10. P. 269-284.

- Gökhan Özsoy, Ertuğrul Aksoy. Characterization, classification and agricultural usage of vertisols developed on neogen aged calcareous marl parent materials//J. Biol. Environ. Sci. 2007. V. 1(1). P. 5-10.

- Goryachkin S.V., Konyushkov D.E., Mergelov N.S. (Eds.) Soils and temperature regimes of the central Buryatia and the west TransBaikal mountains. Guidebook for field excursions of the V International Conference on Cryopedology. Ulan-Ude-Komsomolsk-Goryachinsk, September 18-20, 2009. Moscow: Institute of Geography RAS, 2009. 55 p.

- Greene-Kelly R. Shrinkage of clay soils: a statistical correlation with other soil properties//Geoderma. 1974. V. 11. P. 243-257.

- IUSS Working Group WRB, 2015 World reference base for soil resources 2014 update 2015. International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps. World Soil Resources Reports N 106. FAO, Rome.

- Kabaktschiew I., Mückenhausen E. Die Tonminerale einiger Smolnitzen Bulgariens//Z. Pflanzenernaehr. Bodenk., 1969. V. 122. P. 97-111 DOI: 10.1002/jpln.19691220202

- Kalbande A.R., Pal D.K., Deshpande S.B. b-Fabric of some benchmark Vertisols of India in relation to their mineralogy//J. Soil Sci. 1992. V. 43. P. 375-385.

- Kovda I.V., Lebedeva M.P. Modern and relict features in clayey cryogenic soil: morphological and micromorphological identification//Spanish J. Soil Science. 2013. V. 3 (3). P. 70-87.

- Moustakas N.K. A study of Vertisol genesis in North eastern Greece//Catena. 2012. V. 92. P. 208-215.

- Pal D.K. A treatise of Indian and tropical soils. Springer, 2016. 180 p DOI: 10.1007/978-3-319-49439-5

- Probert M.E., Fergus I.F., Bridge B.J., McGarry D., Thompson C.H. and Russell J.S. The properties and Management of vertisols. CAB International, Wallingford. Oxford, 1987.

- Shirsath S.K., Bhattacharyya T., Pal D.K. Minimum threshold value of smectite for vertic properties//Aust. J. Soil Res. 2000. V. 38. P. 189-201.

- Temga J.P., Nguetnkam J.P., Balo M.A., Basga S.D., Bitom D.L. Morphological, physico-chemical, mineralogical and geochemical properties of vertisol used in bricks production in the Logone Valley (Cameroon, Central Africa)//Int. res. J. Geology Mining. 2015. V. 5(2). P. 20-30.

- Weaver C.E. The effect and geological significance of potassium "fixation" by expandable clay minerals derived from muscovite, biotite, chlorite, and volcanic material. The American Mineralogist, 1958. V. 43. № 9-10. P. 839-861.

- Yerima B.P.K., Calhoun F.G., Senkayi A.L., Dixon J.B. Occurrence of interstratified kaolinite-smectite in El-Salvador vertisols//Soil Sci. Am. J. 1985. V. 49. P. 462-466.

- Yousif A.A., Mohamed H.H., Ericson T. Clay and clay minerals in soils of the Clay plains of Central Sudan//J. Soil Sci. 1988. V. 39. P. 539-548.