Формирование вкусовых качеств говядины: генетические и физиологические механизмы и факторы влияния (обзор)

Автор: Коновалова Е.Н., Романенкова О.С., Гладырь Е.А., Селионова М.И., Евстафьева Л.В.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Обзоры, проблемы

Статья в выпуске: 6 т.59, 2024 года.

Бесплатный доступ

Вопрос улучшения вкусовых качеств говядины, от которых непосредственно зависит спрос и потребление этого вида мяса населением (L.N. Drey с соавт., 2017), достаточно давно заботит производителей и не теряет своей актуальности. Несмотря на очевидную пользу мяса крупного рогатого скота (КРС) для здоровья человека (D. Pighin с соавт., 2016), потребитель чаще покупает свинину или мясо птицы. Причина подобного выбора не только в том, что эти виды мяса дешевле, но и благодаря более приятным вкусовым ощущениям при их потреблении (J. Liu с соавт., 2022). В связи с этим, помимо необходимости увеличения производства говядины (Г.И. Шичкин с соавт., 2022), важно совершенствовать ее органолептические характеристики - как внешние, обусловливающие привлекательность при покупке, так и вкусо-ароматиче-ские, оцениваемые при приготовлении. Известно, что мясо КРС как пищевой продукт формируется за счет определенных химических реакций, происходящих в организме животного и в течение жизни, и после его смерти (A. Ouali с соавт., 2006; K.W. Braden, 2013; B. Abril с соавт., 2023), вследствие чего специалисты отрасли мясного скотоводства постоянно проводят анализ и выявление факторов, влияющих на качество готового продукта (D.L. Robinson c соавт., 2001; A. Ouali с соавт., 2006). В настоящем обзоре рассмотрены механизмы формирования основных свойств, определяющих вкус говядины. Описаны физиологические процессы, лежащие в основе превращения мышц в мясо, а также внешние и внутренние факторы, влияющие на формирование нежности и мраморности говядины (D.L. Robinson с соавт., 2001; C.L. Harris с соавт., 2018). Проанализированы известные гены с наибольшим влиянием на эти показатели, в частности детализированы полиморфизмы генов миостатина (MSTN), кальпаина 1 (CAPN1), кальпастатина (CAST), тиреоглобулина (TG5), лептина (LEP) и диацилглицерол О-ацилтрансферазы 1 (DGAT1), а также намечены новые стратегии молекулярно-генетических исследований по повышению мясной продуктивности КРС (S.H. Chu с соавт., 2019; L.S. de Almeida Camargo с соавт., 2022). Так, показано, что изучение только генотипа для понимания различных физиологических процессов в организме и проявления генетического потенциала животными недостаточно, в связи с чем большие надежды возлагаются на разработку и дальнейшее практическое применение постгеномных технологий (S.H. Chu с соавт., 2019), из которых легче всего реализуемым вариантом представляется изучение генной экспрессии в связи с окружающими (эпигенетическими) факторами - условиями кормления и содержания, климатом, стрессом, заболеваниями. Понимание механизмов формирования мясных качеств может дать ориентиры для поиска эффективных генетических маркеров мясной продуктивности, а использование современных научных разработок на основании геномных и постгеномных исследований даст возможность управлять интересующими потребителя качествами. В перспективе это ускорит селекцию лучших с точки зрения продуктивности животных, что будет способствовать росту производства и улучшению качества мяса КРС и, как следствие, сделает говядину более доступной и привлекательной для потребителя.

Говядина, вкусовые качества, нежность, мраморность, внутримышечный жир, миостатин, кальпаин 1, кальпастатин, тиреоглобулин, лептин, диацилглицерол о-ацилтрансфераза

Короткий адрес: https://sciup.org/142244120

IDR: 142244120 | УДК: 637.5.053 | DOI: 10.15389/agrobiology.2024.6.1039rus

Текст обзорной статьи Формирование вкусовых качеств говядины: генетические и физиологические механизмы и факторы влияния (обзор)

Улучшение вкусовых качеств говядины, от которых непосредственно зависит спрос и потребление этого вида мяса, достаточно давно заботит производителей и до настоящего времени не теряет актуальности.

Целью представленного обзора стало объяснение основных процессов, лежащих в основе формирования вкусовых качеств мяса и обобщение информации о современных достижениях в улучшении качества говядины.

Мясо крупного рогатого скота (КРС) как пищевой продукт форми-

∗ Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда, проект ¹ 23-2600176 .

руется за счет определенных физиологических процессов, происходящих как в течение жизни, так и после смерти животного.

По последним данным Всероссийского НИИ племенного дела (пос. Лесные Поляны, Московская обл.), в некоторых странах, в том числе в России, наблюдается уменьшение производства говядины (1), что может привести к ее недостаточному потреблению населением (табл. 1). Этот дефицит нельзя оставлять без внимания, поскольку мясо КРС обладает высокой питательной ценностью ввиду присутствия в нем незаменимых аминокислот, что делает его легко усвояемым организмом человека, наряду с наличием антиканцерогенных и профилактических в отношении ишемической болезни сердца свойств (1, 2).

1. Различия между производством и потреблением говядины (млн т) в странах мира (1)

|

Страна |

1 Производство |

Потребление |

Разница |

|

Китай |

7,18 |

10,66 |

- 3,48 |

|

Другие страны (африканские и др.) |

6,94 |

7,92 |

- 0,98 |

|

Российская Федерация |

1,32 |

1,53 |

- 0,21 |

|

США |

12,89 |

12,8 |

0,09 |

|

Мексика |

2,18 |

1,95 |

0,23 |

|

Страны Евросоюза |

6,73 |

6,48 |

0,25 |

|

Канада |

1,40 |

1,03 |

0,37 |

|

Аргентина |

3,14 |

2,32 |

0,82 |

|

Индия |

4,35 |

2,91 |

1,44 |

|

Бразилия |

10,35 |

7,52 |

2,83 |

Данные, представленные в таблице 1, демонстрируют актуальность для некоторых стран-производителей говядины повышения объемов ее производства. Кроме того, для сохранения здоровья человека стратегия выращивания и кормления КРС на убой также должна быть направлена на повышение качества говядины, в том числе снижения содержания в мясе насыщенных и повышения количества моно- и полиненасыщенных жирных кислот. Известно, что развитие многих болезней человека, снижающих качество и продолжительность жизни, в частности сердечнососудистых заболеваний, связано с употреблением пищи с высоким содержанием насыщенных жирных кислот (3).

Наряду с неоспоримыми преимуществами говядины с точки зрения биологической ценности, важнейшим достоинством этого вида мяса считается его производство с минимальными затратами на концентрированные корма по сравнению с птицеводством и свиноводством (2). Разведение мясного скота, способного перерабатывать зерновую солому и другие грубые растительные волокна, может быть успешно использовано для создания промышленной и социальной инфраструктуры в отдаленных сельскохозяйственных районах (4). Однако реализация этих задач возможна, только если в процессе разведения будут использоваться животные с высоким потенциалом продуктивности и качества говядины. Применение инновационных фундаментальных знаний в области молекулярной генетики для увеличения производства говядины и улучшения ее качества стремительно набирает обороты в разных странах мира (4, 5).

Следует отметить, что качество говядины определяется в первую очередь ее вкусовыми характеристиками (6). На наш взгляд, наряду с высокой стоимостью, одной из основных причин, влияющих на потребительский спрос на говядину, оказывается то, что она уступает по вкусовым качествам свинине и мясу птицы. В связи с этим необходимость организации селекционных программ по улучшению качества говядины очевидна, и для разработки и внедрения подобных мер необходимо в первую очередь понимать механизмы формирования вкусовых качеств мяса КРС.

Формирование нежности говядины. Нежность мяса рассматривается как ключевой фактор, обусловливающий качество и вкусовое восприятие говядины (7-9). Считается, что этот показатель зависит от взаимодействия трех компонентов мышц: длины саркомера (основной функциональной единицы мышечных волокон, обеспечивающей их сокращение), содержания соединительной ткани и степени протеолиза мио-фибриллярных белков (10, 11).

Мышечная ткань животного после убоя подвергается ряду преобразований (12), что приводит к структурным и биохимическим изменениям, влияющим на технологические и сенсорные качества получаемого мяса. Процесс превращения мышц в мясо состоит из трех стадий: парное мясо, посмертное окоченение, разрешение посмертного окоченения (13). Первая стадия (3-6 ч) наступает сразу после убоя животного и характеризуется резким прекращением поступления кислорода и питательных веществ вследствие кровотечения (14). Посмертное окоченение возникает в мышцах в течение 24 ч после смерти вследствие истощения энергетических компонентов — аденозинтрифосфата (АТФ), фосфокреатина и глюкозы, в результате чего происходит прекращение сокращения мышц, отсутствует разделение актино-миозиновых комплексов и уменьшается длина саркомеров, что делает мясо жестким из-за уплотнения мышечной структуры (15). Далее под действием эндогенных протеолитических систем происходит разрушение структуры миофибрилл, что вызывает смягчение мяса. Продолжительность этих процессов зависит от трех факторов: вида животного, запасов гликогена на момент забоя и температуры хранения туши. У КРС три стадии посмертного окоченения занимают не менее 14 сут (16).

Протеолитические системы мышц играют ключевую роль в смягчении мяса в процессе созревания (14). Существуют три протеолитические системы: кальпаины, катепсины и убиквитин-протеасомы (17).

Система кальпаина, функционирование которой зависит от концентрации ионов кальция (Ca2+), признана наиболее важным посмертным фактором, влияющим на нежность говядины. Показано, что чем больше концентрация кальпаина в мышцах, тем быстрее происходит созревание мяса (18). Эта система состоит из трех белков — µ -кальпаина, m-кальпаина и кальпастатина, которые, по некоторым данным, прижизненно участвуют в восстановлении мышечной ткани, регуляции роста и формировании мясной продуктивности животных в неблагоприятных условиях (19). Белки µ -кальпаин и m-кальпаин состоят из идентичной субъединицы 28 кДа и отличающийся 80 кДа, в которой гомология аминокислот между двумя протеазами составляет всего 55-60 %. µ -Кальпаин кодируется геном CAPN1 , m-кальпаин — CAPN2 (20). Наиболее важен фермент µ -кальпаин, который расщепляет миофибриллярные структурные белки и делает мясо нежным (20).

Кальпастатин, кодируемый одноименным геном, служит ингибитором µ -кальпаина и m-кальпаина (21). Размер этого белка составляет 30300 кДа и зависит от участия различных промоторов и сплайсинга на этапе транскрипции (20).

Ранее велись дискуссии о том, какой из белков — кальпаин, каль-пастатин или их соотношение — оказывает наиболее сильное влияние на тендеризацию мяса. В итоге были получены доказательства того, что концентрация µ -кальпаина играет наибольшую роль в посмертном протеолизе мышц (22). При этом к 14-м сут старения активность µ -кальпаина составляла всего 5-10 % (23). Несмотря на то, что G.D. Stolowski с соавт. (24) показали, что концентрация кальпастатина не влияла на смягчение мяса, 1041

другие авторы (25, 26) продемонстрировали вероятность того, что соотношение кальпаина и кальпастатина служит ключевым фактором для этого показателя. Кроме того, ассоциативные исследования с использованием маркеров однонуклеотидных полиморфизмов (single nucleotide polymorphism, SNP), проведенные E. Casas с соавт. (27), подтвердили, что различные аллельные варианты как в гене µ -кальпаина ( CAPN1 ), так и кальпаста-тина ( CAST ) оказывали значительное влияние (p < 0,05) на нежность мяса.

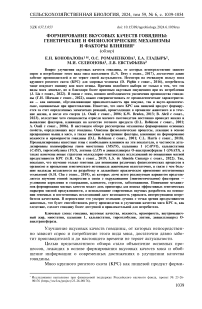

Факторы, влияющие на нежность говядины. Существует множество факторов, определяющих нежность говядины (рис. 1), которые условно подразделяются на внутренние, физиологические процессы, лежащие в основе мышечного развития, и внешние, обусловленные процессами переработки туш или содержанием животных (8).

Рис. 1. Основные факторы, влияющие на нежность говядины.

В 2004 году было проведено исследование нежности мяса 11 различных мышц, показавшее, что наибольшую нежность имела большая поясничная мышца, которая содержала меньшк коллагена (р < 0,05), имела относительно большую длину саркомеров (> 2,1 мкм), а также подвергалась меньшей деградации десмина (промежуточного филамента мышц), что минимизировало потери при термической обработке по сравнению с другими мышцами (28).

X. Li с соавт. (29) наблюдали, что в говядине содержание коллагена и флуоресцентного сшивающего соединения пиридинолина положительно коррелировало с усилием на разрез (сила сдвига Уорнера-Братцлера, Warner-Bratzler shear force, WBSF) и отрицательно — с сенсорной (ощущаемой) нежностью, в то время как растворимость коллагена отрицательно коррелировала с WBSF. Коэффициенты корреляции между содержанием коллагена и нежностью мяса были высокими во всех мышцах, за исключением составляющих корейку, а также у старых животных.

При прочих равных условиях на нежность мяса в наибольшей степени влияют различные факторы, действующие после забоя животного, особенно продолжительность и температура хранения мяса и методы его разделки. Также нежность мяса зависит от влагоудерживающей способности мышечных и соединительных белков (30).

За счет образования молочной кислоты вследствие распада гликогена в мясе происходит снижение рН с 7,2 — характерного показателя для живого животного до 5,4-5,5 у туши. Несмотря на то, что посмертно мышцы имеют разные значения рН, было обнаружено, что мясо с рН 6 более жесткое по сравнению с мясом, имевшим меньшие значения кислотности. Это можно объяснить неподходящими условиями для ферментов, участвующих в протеолизе мышечных волокон (оптимальное значе- ние рН для кальпаина — более 6,3, для катепсина — менее 5,8) (31).

-

A. Ouali с соавт. (32) обнаружили, что тип мышечных волокон играет определенную роль в процессе старения. Установлено, что во время посмертного размягчения волокна, сокращающиеся быстро, разлагаются быстрее, чем медленно сокращающиеся.

Скорость роста коррелирует со значениями WBSF. Высокие темпы роста приводят к более низким значениям WBSF и, следовательно, к более нежному мясу (33).

Несмотря на то, что на состав мышц и работу протеолитических систем влияют и генетические факторы (34), было обнаружено, что коэффициент наследуемости нежности, оцениваемой по показателю WBSF, у наиболее распространенных пород КРС вида Bos taurus составил 0,06-0,11 (8). То есть более значительную роль в формировании этого свойства играют факторы окружающей среды.

Чтобы нивелировать проблемы укорочения саркомеров и ускорить процессы старения мяса, используют различную обработку туш, в частности физическое, химическое и биотехнологическое воздействие (35).

Наиболее распространенный физический метод, положительно влияющий на нежность мяса (35), — подвешивание туши, способствующее уменьшению напряжения, вызванного трупным окоченением (36). Для этих же целей используются электростимуляции и воздействие ультразвуком (37, 38). Из химических средств часто практикуется введение в мышцы животных после убоя хлорида кальция или пирофосфата натрия с хлоридом натрия, что приводит к увеличению концентрации ионов кальция (Са2+) и активирует работу кальпаиновой системы (39).

Гормональные стимуляторы роста использовались в некоторых отраслях мясной промышленности, в частности β -антагонисты повышают активность кальпастатина и m-кальпаина, наряду с этим значительно снижая активность µ -кальпаина (40).

Биотехнологические методы предполагают экзогенную обработку мяса протеолитическими ферментами (протеазами), из которых наиболее перспективными были признаны папаин кавказский, фицин, трипсин и субтилопептидаза (41).

Формирование мраморности говядины. Важное значение в формировании вкусовых свойств мяса играет его мраморность, определяемая либо визуально как появление видимых белых вкраплений (прожилок) внутримышечного жира (intramuscular fat, IMF) на границе раздела скелетных мышц (42), либо с помощью ультразвукового исследования (43). Помимо того, что мраморность положительно коррелирует с сенсорными характеристиками мяса, включая его сочность, цвет, нежность и вкус (44), более высокое содержание полиненасыщенных жирных кислот в IMF по сравнению с висцеральным и подкожным жиром полезно для здоровья человека (43). В связи с этим исследования, направленные на повышение мраморности мяса КРС, не теряют своей актуальности (42, 43, 45). На рынках некоторых стран (Япония, Австралия, Южная Корея) этот показатель считается одним из ключевых критериев классификации качества говядины (45, 46).

Следует отметить, что основными жировыми депо в организме животного служат внутренние органы (висцеральный жир), подкожная клетчатка (подкожный жир) и мышцы (IMF). К основным путям образования внутримышечного жира относятся адипогенез — превращение мезенхимальных стволовых клеток в преадипоциты и их дальнейшая дифференцировка (47, 48) и липогенез — синтез эндогенных жирных кислот из жиров, поступающих с пищей или образующихся de novo (49, 50).

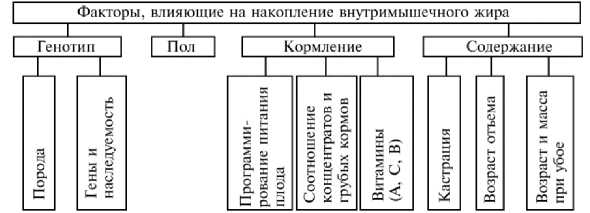

Факторы, влияющие на мраморность говядины. Мра-морность может формироваться на протяжении всей жизни животного в результате гиперплазии и гипертрофии клеток IMF. C.L. Harris с соавт. (51) установили, что наиболее важен процесс гиперплазии (увеличения количества) клеток IMF на внутриутробной и неонатальной стадиях развития, когда формируется фундамент для гипертрофии клеток IMF в более поздние периоды жизни. Отложение IMF у КРС мясного направления продуктивности находится под комплексным влиянием многочисленных факторов (рис. 2), основные из которых — генетический контроль, пол, кормление и содержание.

Рис. 2. Основные факторы, влияющие на накопление внутримышечного жира (intramuscular fat, IMF).

Замечено, что КРС пород группы Bos taurus в основном имеет более высокие содержания IMF по сравнению с Bos indicus (52, 53), что, вероятно, связано с межпородными различиями в энергетическом метаболизме, синтезе жирных кислот в печени, а также в экспрессии регуляторных генов (54). Пол животного также оказывает существенное влияние на содержание IMF в скелетных мышцах КРС. Установлено, что в пределах породы при одинаковой убойной массе, возрасте и времени откорма у быков содержание IMF ниже, чем у телок (55).

Питание плода на эмбриональной и внутриутробной стадиях влияет на его развитие, что в дальнейшем сказывается на производственных показателях и качестве мяса (47). Показано значительное влияние как недостаточного, так и избыточного кормления матери на внутримышечный адипогенез плода, и, как следствие, на скорость отложения жира у потомства (45, 56). В обсуждаемом аспекте эмбриональная стадия считается ключевой, поскольку именно на этом этапе происходит дифференциация клеток-предшественников в мышечные, жировые или соединительнотканные (57).

Кастрация бычков, особенно в раннем возрасте, как правило, значительно улучшает мраморность говядины (43). Важными факторами, влияющими на отложение IMF, служат возраст отъема и убоя животных: ранний отъем в сочетании с высококалорийным рационом и более поздним убоем рассматривается как многообещающий метод улучшения мраморно-сти говядины (58).

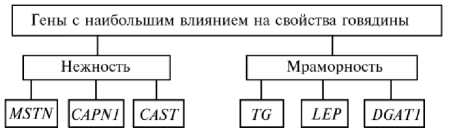

Гены, связанные с нежностью и мраморностью говядины. Поскольку прижизненная оценка нежности и мраморности мяса невозможна, а также вследствие вариабельности этих качеств в зависимости от внутренних и внешних факторов, актуально прогнозирование мясных свойств посредством методов генетики (59). Обнаружение генов, влияющих на показатели нежности и мраморности говядины, позволит производителям улучшить качество мяса с помощью селекции наиболее перспективных животных (60).

Гены, оказывающие наибольшее влияние на нежность и мрамор- ность говядины, представлены на рисунке 3.

Рис. 3. Гены с большим влиянием на нежность и мрамор-ность говядины.

Миостатин. В скотоводстве известен феномен двойной обмускулен-ности, который распространился среди некоторых европейских мясных пород с 1888 года (61) и вызван как увеличением количества мышечных волокон, так и последующей их гипертрофией за счет накопления миофибриллярного белка (62). Причиной двойной обмускуленности становится чрезмерное развитие мышц вследствие ингибирования активности белка миостатина, в норме останавливающего рост мышечной ткани, из-за делеции 11 п.н. в позиции 821 гена миостатина (MSTN) (63, 64). Этот фенотип в ряде стран целенаправленно селекционировался и был сохранен, поскольку в мышцах животных с наличием в генотипе делеции nt821del11 MSTN наблюдалось меньшее содержание коллагена и меньшая площадь поперечного сечения мышечных волокон, что сопровождалось повышенной нежностью мяса (65). Наряду с этим у животных с двойной обмускуленностью отмечалось уменьшение размера внутренних органов на 40 %, меньшее содержание в тушах жира и костей, а также повышенная доля постного мяса (66). Несмотря на то, что мясо от животных с мышечной гипертрофией хуже по вкусу из-за меньшего содержания внутримышечного жира, указанный фенотип в ряде случаев рассматривался как желательный из-за более высокой доли дорогих отрубов туши (34).

Полиморфизм F94L MSTN представляет собой однонуклеотидную замену g.433C > A, дающую в результате аминокислотную замену фенилаланина на лейцин в позиции 94 белковой последовательности. Показан аддитивный эффект этой мутации на свойства туши КРС и приведены убедительные доказательства того, что возможно получить животных с промежуточным фенотипом, то есть с более высоким содержанием мышечной ткани, но без двойной мускулатуры, что может быть очень ценно для производителей говядины (67).

Кальпаин 1. Кальпаин 1 ( ц -calpain) представляет собой микромо-лярную активируемую кальцием нейтральную протеазу, разрушающую миофибриллярные структурные белки, что делает мясо нежным. Этот белок кодируется геном CAPN1 , расположенным у КРС на 29-й хромосоме и состоящим из 24 экзонов. В гене были идентифицированы три основных SNPs, которые влияют на нежность мяса (68-72).

CAPN1 _316 (rs17872000), приводящий к аминокислотной замене аланина на глицин, обнаружен в экзоне 9 (29:g.44069063C > G, c.947G > C, p.Gly316Ala). Замечена положительная связь аллеля С этого полиморфизма с повышенной нежностью мяса (70, 71).

CAPN1_530 (rs17871051) в экзоне 14 заключается в точковой мутации c.1588G > A и приводит к аминокислотной замене валина на изолейцин (29:g.44085642G > A, c.1588G >A, p.Val530Ile). Желательным, связанным с повышенной нежностью мяса является аллель G. Исследования, проведенные Т.А. Седых с соавт. (68) на бычках герефордской и лимузин-ской пород, выявили тенденцию превосходства животных с наличием в генотипе аллеля G по показателям скорости роста и мясных качеств туш. При этом были определены достоверные межгрупповые различия по пока- зателю усилия на разрез мышечной ткани (WBSF). В конце 1-х сут после убоя у длиннейшей мышцы спины животных герефордской породы с генотипом GG этот показатель был на 6,3 % ниже по сравнению с особями с генотипом АЛ, а у особей лимузинской породы — на 6,4 % (р < 0,05), на 3-и сут эксперимента разница составила соответственно 8,1 и 8,3 %. Приведенные факты подтверждают, что мясо животных с генотипом GG отличается лучшим качеством по показателю нежности (68).

CAPN1 _4751 (rs17872050) имеет локализацию 29:g.44087629C > T, c.1800+169C > T. Предпочтительным с точки зрения селекции по повышенной нежности мяса считается аллель С (27, 69-71).

Кальпастатин. Кальпастатин (CAST) — эндогенный ингибитор каль-паинов (20), что также играет роль в посмертном размягчении мяса (69).

Ген кальпастатина ( CAST) КРС расположен на 7-й хромосоме (69) и ассоциирован с локусом WBSF, в связи с чем предложен в качестве позиционного и функционального гена-кандидата нежности мяса (24). В ряде исследований сообщалось о генетических вариациях в гене CAST как в кодирующих, так и не кодирующих областях (72-74).

На сегодняшний день к наиболее значимым SNPs относятся следующие: CAST _282 (rs110955059) с локализацией g.98533961C > G, c.391-159C > G (аллель G этого полиморфизма положительно связан с нежностью говядины); CAST _2870 (rs41255587) с локализацией g.98579574A > G, c.*382G > A , который при мутации образует аллель G , благоприятно влияющий на нежность; расположенный недалеко от CAST _2870 полиморфизм CAST _2959 (g.98579663A > G, c.*471A > G, rs109221039), который образует аллель G , положительно связанный с нежностью мяса (71).

Помимо влияния отдельных полиморфизмов генов CAPN1 и CAST наблюдалось аддитивное влияние различных сочетаний их генотипов, способное объяснить около 44 % межпородных различий в нежности говядины (69, 73).

Тиреоглобулин. Гормоны щитовидной железы играют важную роль в регуляции обмена веществ и оказывают влияние на рост, дифференцировку адипоцитов и гомеостаз жировых отложений (75). Тиреоглобулин — гликопротеиновый гормон, который синтезируется в фолликулярных клетках щитовидной железы и служит переносчиком трийодтиронина (Т3) и тироксина (Т4), влияющих на способность тканей накапливать жир (75).

Ген тиреоглобулина ( TG), в особенности его 5'-лидерная последовательность ( TG5) — один из самых длинных участков ДНК у млекопитающих. У КРС TG5 расположен в области центромеры 14-й хромосомы и состоит из 37 экзонов (76).

Мутация C422T в 5'-промоторной области гена TG5 (78) приводит к олигонуклеотидной замене С → Т в позиции 422 (75). Исследование телят герефордской и лимузинской пород выявило положительную связь аллеля TG5T с большим выходом общего жира и повышенным содержанием IMF в длиннейшей мышце спины, что благоприятно для мраморности говядины (78, 79).

Лептин. Лептин — это гормон, вырабатываемый жировыми клетками адипоцитами и играющий важную роль в обмене веществ. Он регулирует энергетический статус организма, подавляя потребление питательных веществ животным, а также влияет на функционирование иммунной и репродуктивной систем (80). У КРС ген лептина ( LEP ) расположен на 4-й хромосоме и состоит из двух интронов и трех экзонов, два из которых транслируются в белок. В гене LEP описано около 60 SNPs, из которых наиболее изучены R25C и Y7F, расположенные во втором, а также A80V — 1046

в третьем экзоне (81).

Обнаружено влияние однонуклеотидного полиморфизма R25C (Arg4Cys LEP ) (замена C ^ T на 73 п.н. от начала экзона 2, приводящая к аминокислотной замене аргинина на цистеин в позиции 4 зрелого лептина) на ключевые признаки, связанные с упитанностью туши (82). В частности, бычки с генотипом ТТ имели достоверно более высокое содержание свободного жира в организме по сравнению с генотипом СС (29,1 против 28,8 %), также проявлялась тенденция к большей жировой прослойке на уровне 12-го ребра (13,2 против 12,8 мм) (80).

Недавние исследования полиморфизма Arg4Cys LEP выявили влияние аллеля T-Arg4Cys LEP на средний прирост массы у КРС абердин-ангусской породы. Бычки с генотипом ТТ продемонстрировали достоверно больший по сравнению с генотипом СС среднесуточный прирост в возрасте от рождения до 8 мес (832 против 778 г) (83).

Диацилглицерол О-ацилтрансфераза. Диацилглицерол О-ацилтрансфе-раза (DGAT) катализирует финальный этап в синтезе триацилглицерола (85), а именно превращение углеводов в жир и поддержание энергетического баланса в организме (70). Белок DGAT экспрессируется в жировой, эпителиальной тканях, но его наибольшая экспрессия наблюдается в молочной железе и кишечнике (84). Существует два основных типа DGAT — DGAT1 и DGAT2, кодируемые одноименными генами.

Ген диацилглицерол О-ацилтрансферазы-1 ( DGAT1 ) расположен на 14-й хромосоме и состоит из 17 экзонов. Показано, что полиморфизм в экзоне 8, приводящий к аминокислотной замене аланина на лизин (Ala232Lys, K232A), связан с содержанием жира в молоке (85) и в значительной степени — с более высоким содержанием IMF в мышцах у немецких голштинов и шароле, поэтому возможно его использование в качестве маркера для улучшения качества туш КРС (86, 87).

Обсуждая приведенные выше данные, следует отметить, что в настоящее время в мясном скотоводстве для улучшения показателей продуктивности животных используются современные достижения науки. В представленном обзоре рассмотрены основные физиологические и технологические процессы, лежащие в основе превращения мышц в мясо, и представлена информация о наиболее важных белках, которые играют роль в формировании нежности и мраморности говядины. Указаны гены-кандидаты, наиболее важные для ее качеств, определяющих потребительские свойства.

Необходимо учитывать, что вкус, качество и состав говядины могут изменяться в зависимости от факторов окружающей среды, таких как режим питания крупного рогатого скота (особенно соотношение концентрата и грубых кормов), возраст, порода, живая масса, степень упитанности (3). Немаловажно прогнозировать результат, получаемый при определенной стратегии селекции. Например, генетический отбор в некоторых странах (Франции, Бельгии) был направлен на выращивания животных с развитой мускулатурой и низким содержанием жира для получения более постного мяса. Это действительно привело к увеличению темпов роста поголовья мясного скота, однако, как показали недавние биохимические, транскриптомные и протеомные исследования на коровах породы шароле с двойной обмускуленностью, этот тип генетического отбора оказался ориентирован на быстрогликолитический тип мышц, что способствовало высокой нежности говядины, но отрицательно сказывалось на ее вкусовых качествах из-за снижения содержания внутримышечного жира (34).

Использовать животных с феноменом двойной обмускуленности в целях улучшения мясных качеств следует с большой осторожностью. Наблюдаемые у таких особей проблемы со здоровьем (снижение плодовитости, дистоции, низкая жизнеспособность телят, иммунодефицит) (58) привели к тому, что этот фенотип был классифицирован как генетический дефект (OMIA 000683-9913) (88). Как альтернативу можно использовать мутацию гена миостатина F94L с аналогичным фенотипическим проявлением, но без влияния на массу тела при рождении (89).

Также немаловажную роль играет цвет мяса, который служит одним из ключевых факторов, влияющих на принятие продукта потребителем. Окраска говядины зависит от концентрации и степени окисления гемовых соединений, главным образом миоглобина, гемоглобина и цитохрома (12). Однако механизмы, контролирующие стабильность цвета, до конца не выяснены (90).

Существует множество подходов к отбору генов-кандидатов для получения мяса наилучшего качества, в частности полногеномный анализ с использованием ДНК-чипов различной плотности, секвенирование с последующим анализом связей (genome-wide association studies, GWAS), изучение генных и белковых сетей (gene networks, GN; protein-protein interaction, PPI) (91, 92). На наш взгляд, независимо от выбранной стратегии поиска генов, для успешной разработки и внедрения полезных молекулярно-генетических инструментов в мясном скотоводстве необходимо понимать процесс получения говядины в целом, начиная с формирования свойств, определяющих вкусовые качества мяса, и заканчивая особенностями технологии его производства.

Помимо поиска генов-кандидатов на лучшие мясные качества, интересно изучение их реального фенотипического проявления, которое можно оценить при помощи анализа экспрессии. Подобные исследования были проведены D.L. Clark с соавт. (93) и продемонстрировали, что у животных с высоким показателем мраморности экспрессия одних генов была повышена, а других, наоборот, снижена. Однако следует учитывать, что экспрессия генов сильно различается в зависимости от типа мышц. Это может быть связано с тем, что мышечная ткань представляет собой сложное сочетание типов клеток (миофибриллы, фибробласты соединительной ткани и адипоциты), количество которых различается в зависимости от мышц (94).

Итак, улучшение органолептических характеристик говядины возможно при комплексном подходе, основанном на понимании процессов превращения мышечной ткани в мясо и применении наиболее передовых технологий в этой области. Представление о влиянии условий содержания и состава рациона на формирование мышечной ткани животного при жизни, а также о процессе послеубойного протеолиза мышечной ткани туши под действием ферментов кальпаин-кальпастатиновой системы вместе с грамотным использованием генетического потенциала крупного рогатого скота позволит повысить объем продукции и улучшить основные свойства, определяющие вкус говядины, такие как нежность и мрамор-ность. Современные достижения в области генетики дают возможность проводить раннюю ДНК-диагностику полиморфизмов генов миостатина и лептина, связанных с откормочными показателями, кальпаина 1 и каль-пастатина, связанных с нежностью мяса, а также генов диацилглицерол О-ацилтрансферазы и тиреоглобулина, оказывающих влияние на содержание внутримышечного жира и, как следствие, на мраморность говядины. Поиск генов, положительно влияющих на продуктивные показатели, связанные с качеством говядины, продолжается. Однако, по последним данным, для понимания различных физиологических процессов в организме и проявления генетического потенциала животных недостаточно изучать только их генотип. В этой связи представляются перспективными омиксные технологии, основанные на изучении генома в целом (геномика), результатов генной транскрипции (транскриптомика), синтеза белков (протеомика) и продуктов обмена веществ (метаболомика). В частности, ближайшей перспективой представляется изучение экспрессии генов, влияющих на качественные показатели говядины, под воздействием эпигенетических факторов, таких как условия содержания, кормления, климат, стресс или заболевания. Понимание механизмов формирования мясных качеств может дать ориентиры для поиска эффективных генетических маркеров мясной продуктивности, а использование современных научных разработок на основании геномных и постгеномных исследований даст возможность управлять интересующими потребителя качествами. В перспективе это ускорит селекцию лучших с точки зрения продуктивности и качества мяса животных и, как следствие, сделает говядину более доступной и привлекательной для потребителя.