Формирование землепользования на территории современной Еврейской автономной области на первых этапах русского освоения Приамурья (в конце XIX - начале XX вв.): экологический аспект

Автор: Фетисов Д.М.

Журнал: Региональные проблемы @regionalnye-problemy

Рубрика: Биология. Экология. Геоэкология

Статья в выпуске: 2 т.16, 2013 года.

Бесплатный доступ

В работе рассмотрено формирование землепользования на территории современной Еврейской автономной области в конце XIX - начале XX вв. Дана характеристика антропогенных изменений, появившихся экологических проблем, затронувших геосистемы региона на ранних этапах его освоения. Результаты исследования предложено использовать при разработке схемы оптимальной организации территории, совершенствовании современной схемы территориального планирования Еврейской автономной области.

Освоение, тип землепользования, антропогенное воздействие, приамурье, еврейская автономная область

Короткий адрес: https://sciup.org/14328847

IDR: 14328847 | УДК: 911.3:

Текст научной статьи Формирование землепользования на территории современной Еврейской автономной области на первых этапах русского освоения Приамурья (в конце XIX - начале XX вв.): экологический аспект

Территория Приамурья характеризуется разной степенью освоенности, контрастностью и очаговым характером развития природопользования и, следовательно, сложным рисунком антропогенного воздействия на природные геосистемы, их нарушенности и проявления экологических проблем. Более полное представление о трансформации природных ландшафтов в результате влияния человека, формировании современных экологических проблем позволяет получить ретроспективный анализ развития землепользования в регионе. Исторические литературные и картографические данные являются источником информации о природных условиях различных исторических отрезков. Они могут помочь в установлении исходного состояния географической среды, изучении хозяйственного освоения территории, развития землепользования, антропогенного воздействия на природу [8].

Целью исследования стало выявление особенностей формирования землепользования на территории современной Еврейской автономной области на первых этапах русского освоения Приамурья (в конце Х1Х-начале XX вв.) с позиции оценки изменения антропогенного воздействия на природные геосистемы.

Объект, материалы и методы исследования

Еврейская автономная область (ЕАО) является своеобразным административным образованием в ряду ресурсоориентированных регионов. Ее история связана с созданием в 1924 г. Комитета по земельному устройству трудящихся евреев (КОМЗЕТ) и закреплением за ним в 1928 г. «для нужд сплошного заселения трудящимися евреями свободных земель в приамурской полосе Дальневосточного края» (Постановление Президиума ЦИК от 28 марта 1928 г.) [14]. В 1930 г. в составе Дальневосточного края был создан Биро-Биджанский национальный район, который 7 мая 1934 г. преобразован в Еврейскую автономную область. Одной из главных задач при создании и освоении этого региона было привлечение переселенцев, в первую очередь, для развития сельского хозяйства. С этой целью на рассматриваемой территории предварительно проводились научные экспедиции, подтвердившие возможность ее аграрного освоения. Не меньший интерес эта территория представляла в период первого десятилетия существования области. Результаты экспедиций и других исследований, опубликованные в 1920-1930-е гг, доступны для научного анализа [3-5, 7,13].

Важным источником пространственной информации в данном исследовании стали библиографические источники и картографические материалы, имеющие сегодня историко-географическое значение [1, 12, 15-17, 19, 21-23, 31,32 и др.]. Они отражают структуру землепользования, планы развития и освоения Приамурья в разные годы. Приамурье представляет собой российскую часть бассейна р. Амур. В данной работе этот регион рассматривается в границах современной Амурской области, ЕАО и южной части Хабаровского края.

Помимо сравнительного анализа разновременных тематических карт и изучения библиографии, в исследованиях были использован геоинформационный метод.

Развитие землепользования и антропогенное воздействие в Приамурье и Еврейской автономной области в конце XIX — начале XX вв.

В широком смысле землепользование представляет собой разнообразное использование природных ресурсов и другие виды хозяйственной деятельности человека, связанные с земельными ресурсами. В соответствие с этим выделяются различные типы землепользования: сельскохозяйственный, лесохозяйственный, промышленный, горнопромышленный, транспортный (коммуникативный), селитебный, рекреационный и природоохранный [2, 27]. С этой позиции земельные ресурсы рассматриваются как земели, систематически используемые или пригодные к использованию для конкретных хозяйственных целей и отличающиеся по природно-историческим признакам [20]. Они выступают в качестве сопутствующих тому или иному виду деятельности. Извлечение любого вида природных ресурсов сопровождается одновременным воздействием на состояние земельных ресурсов [2].

Исследования современного природопользования и землепользования на Дальнем Востоке России, в Приамурье активно развиваются в последнее десятилетие российскими и китайскими учеными [2, 11, 18, 25, 30, 35 и др.]. Это связано с открывшимися возможностями проведения трансграничных работ, а также использования геоинформанионного и дистанционного методов. Вопросам ретроспективного анализа развития землепользования, отдельных типов природопользования Дальнего Востока и его частей посвящены работы П.Я. Бакланова и С.С. Ганзея [2], А.С. Шейнгауза [36, 37], А.Б. Волынчука [9] и др.

Появление и развитие на изучаемой территории различных видов хозяйственной деятельности человека сопровождалось изменением антропогенного воздействия на состояние природной среды, так как каждому из этих типов соответствует определенный уровень негативного влияния хозяйственной деятельности на геосистемы и степень преобразованности почв и биоты. В ряду «заповедный, рекреационный, лесохозяйственный, сельскохозяйственный, промышленно-урбанистический» типы землепользования перечислены по нарастанию антропогенного пресса на ландшафты [29].

Освоение Приамурья и развитие землепользования происходило в несколько этапов с достаточно четко выраженными временными границами. Это подтверждается совпадением рубежей и сходством характеристик исторических периодов, выделяемых разными авторами [2, 9, 25] (табл.).

До появления в бассейне Амура русских и его размежевания между Россией и Китаем, эта территория на протяжении длительного времени была заселена и освоена разными народностями. В результате здесь было сформировано очаговое сельскохозяйственное и лесохозяйственное землепользование [2, 35]. К моменту русского заселения в Приамурье уже отмечались изменения в состоянии природных ландшафтов: сокращение площади лесов из-за рубок и пожаров, изменение их породного состава, распространение в предгорьях Сихотэ-Алиня, Малого Хингана, Турана вторичных мелколиственных и широколиственных формаций. Например, П.П. Семенов и Г.Е. Грум-Гржимайло [22] отмечали, что в редколесьях из дуба монгольского (Quercus mongolica), черной березы (Betula davurica), осины (Populus tremuld), покрывающих склоны Малого Хингана (Буре-инского кряжа) в окрестностях станиц Столбовая и Союзное, встречаются липа маньчжурская (ТШа mandshuricaX элеутерококк колючий (Eleutherococcus senticosus), маакия амурская (Maackia amurensis), клен мелколистный (Acer mono). Этот факт (вместе с утверждением местных казаков о том, что они не оказали влияния на изменение растительного покрова) позволил натуралистам сделать вывод о сведении коренных лесов в отрогах Малого Хингана в прошлом из-за палов, кото рые «с незапамятных времен пускались инородцами» [22, с. 293]. Согласно описаниям Амурской области этими авторами, в конце XIX в. изолированные горные массивы Среднеамурской низменности (Чурки, Ульдура) уже были покрыты широколиственными лесами. Современные исследования показывают, что первоначально им была присуща более разнообразная лесная растительность с включением хвойно-широколиственных типов и проявлением высотной поясности [28]. Подтверждением этого является также упоминание П.П. Семеновым и Г.Е. Грум-Гржимайло [22] о наличии хвойных пород деревьев в лесах изолированного горного массива на правобережье Амура (район современного китайского г. Тунцзян).

Ниже приводится характеристика формирования землепользования и его экологических последствий в Приамурье и ЕАО на первых этапах освоения региона. Используется периодизация освоения Дальнего Востока России [25].

На первом этапе развития землепользования в Приамурье (середина XVII в. - 1870 гг.) освоение имело земледельческий и горнодобывающий характер [2]. Первые российские населенные пункты появились в низовьях бассейна Амура, среди них главным был Николаевск [19]. Узкая полоса берегов Амура и Уссури была заселена казаками, занимавшимися помимо охраны границы сельским хозяйством, охотой, рыболовством и заготовкой дров (для собственных нужд и для речного судоходства). Крестьянским переселением в первую очередь были охвачены Зейско-Буреинская равнина (в окрестностях Благовещенска, по рекам Зея, Завитая, частично Бурея). В 1894 г. площадь посевных земель в Приамурье составила 60,5 тыс. га, 83% которой была сосредоточена в бывшей Амурской области [33]. Появляются золотодобывающие прииски. В 1889 г. в бывшей Амурской области добычу золота вели 33 прииска на верхних притоках Амура, в среднем и верхнем течении Зеи и ее притоках, Селемд-же, по притокам р. Бурей, в Малом Хингане (бассейн р. Сутары) [12, 19]. В 1889 г. было промыто чуть меньше 1,5 млн т песка и добыто 7,5 т золота. В бывшей Приморской области золото разрабатывалось по притокам р. Амгунь и оз. Удыль [12]. В 1897 г. численность населения Приамурья составила 165,8 тыс. чел. [24].

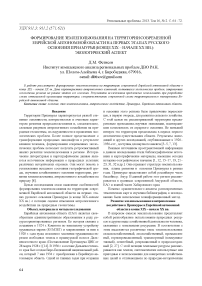

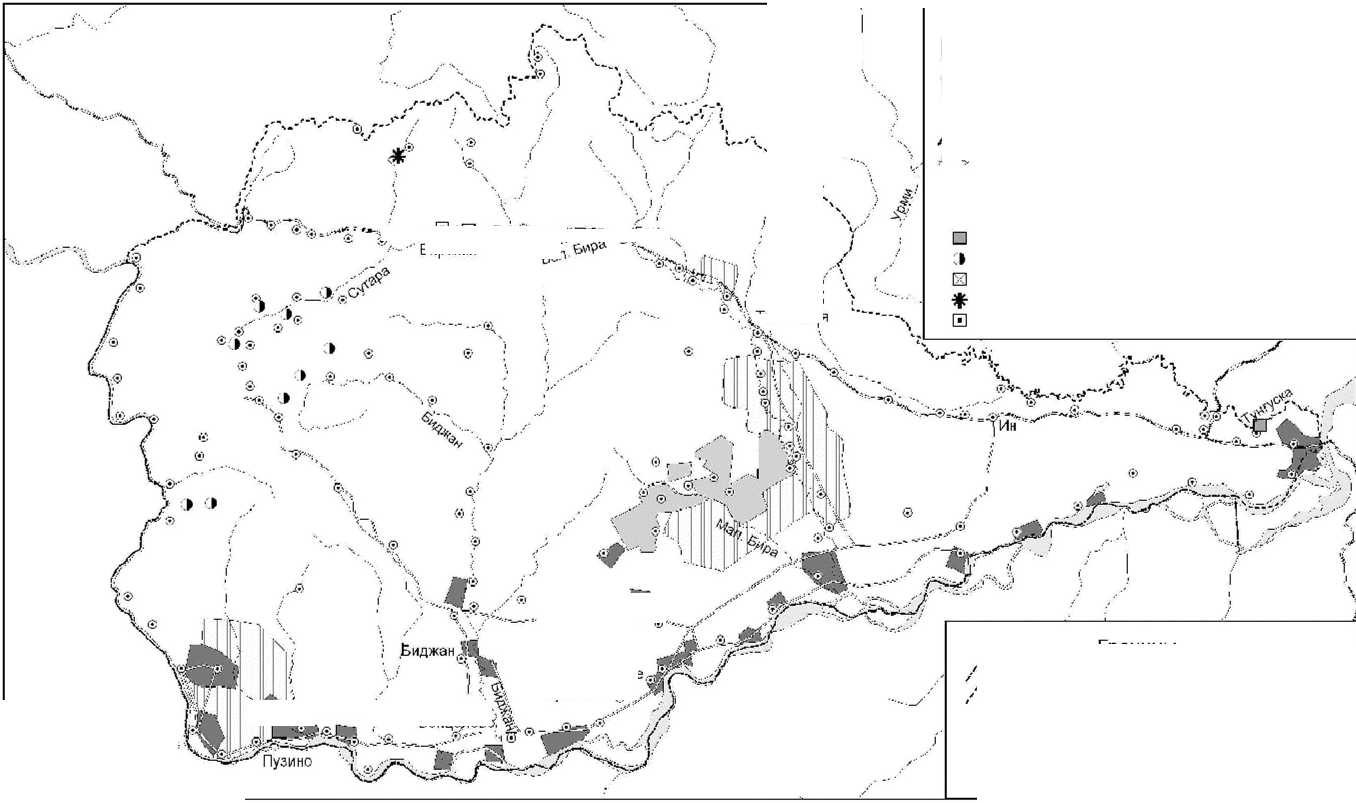

Территория современной ЕАО в конце XIX в. по отношению к основным центрам освоения Приамурья оказалась периферийной. В 1894 г. здесь, по данным П.П. Семенова и Г.Е. Грум-Гржимайло [22], по левому берегу Амура располагалась цепь населенных пунктов примерно из 30 казачьих станиц и почтовых станций. Крестьянское население было представлено лишь корейскими поселенцами, жившими в с. Благословенное. Наиболее крупными населенными пунктами были Радде, Благословенное и Екатерино-Никольское с населением более 1 тыс. чел. в каждом. Общая численность населения составляла около 11 тыс. чел. Выделялись три наиболее освоенные местности с плотностью населения более 1 чел./км2: Радде - Башурово, Екатерино-Никольское -Благословенное, Венцелево - Михайло-Семеновское (рис. 1). В структуре используемых земель преобладали

Таблица

Периодизация развития землепользования на Дальнем Востоке России и в Приамурье

Земл елользование

Земли казаков

| Земли крестьян-переселенцев

Структура используемых земель, га

Поииеегй-

60П-»?

Сторожевое

Поликарп эвка

Биджэ4*'-|Т ।

I и ,—j g:r "' veji!1

— ,.—.^ ^ Михаипо-Семеновское

Тй»; Нове

ППП Усадьбы и выгоны

Забеловокб!

Людность населенных пунктов, чел. до 41 42 - 261 262 - 473 474 - 758 759- 1906

10 О 10 20 km

Марьи

Плотность населения

/ Изолинии плотности населения, чел./кв.км

Границы

А./ Российской Федерации

/\/современной Еврейской автономной области

Рис. 1. Землепользование на территории современной Еврейской автономной области в середине XVII в. -1890-е гг.

Пашкове

дичун

г Хмнган

5оскресеновка J"^' ^L

Берхне-^nас5кое

Екатерино-Никольскоб^дТ ^

^'

'Нижне-Спасское

усадебные и выгонные земли - 22,1 тыс. га. Помимо них, 13,9 тыс. га было занято сенокосами, 8 тыс. га распахано. Лесозаготовки велись в казенных лесных дачах в Малом Хингане в окрестностях сел Радде, Столбовое, в долинах рр. Биджан и Большая Бира (с последующим сплавом), на склонах хребта Чурки [22].

С появлением нового населения в Приамурье усилился антропогенный пресс на природные геосистемы. Пространства под пашни и сенокосы расчищались местным населением с помощью палов, которые устраивались два раза в год весной и осенью. Часто они переходили в лесные пожары, «принимающие грандиозные размеры и истребляющие огромные лесные насаждения» [22, с. 570]. Нередко в результате пожаров сгорал торфяной ярус болотных почв, тление наблюдалось несколько месяцев и даже лет. За 30 лет с момента появления русского населения в Приамурье заселенные местности на юге современной ЕАО стали суше. Например, в окрестностях станицы Екатерино-Никольское высохла часть мелких старичных озер, сократились площади заболоченных пространств, уменьшилось количество гнуса, ранее непроходимые территории покрылись сельскохозяйственными полями [22, с. 295]. Участки обрабатывались в среднем 10 лет, после чего расчищались новые. Вокруг сел образовывались пустыри [36]. В приамурских лесах проводилась бесконтрольная заготовка древесины для строительства, заготовки дров; вырубался кедр корейский для заготовки орехов, дуб монгольский для выращивания грибов. К 1882 г. изменения лесных ландшафтов в Приамурье проявились в сведении лесов вокруг появившихся городов и больших населенных пунктов - Хабаровска, Николаевска, Благовещенска, по берегам р. Зеи

[36]. Первые меры по ограничению самовольной заготовки древесины были приняты в 1881 г. с введением такс на рубку, а в последующем необходимости получения разрешения на этот вид деятельности [22]. Негативное антропогенное воздействие стало проявляться в местах золотодобычи. Помимо начавшихся изменений русел и пойм малых рек, наблюдались нерациональные формы недропользования, ориентированные на выборочную отработку наиболее доступных и богатых россыпей. Стала распространяться незаконная добыча золота.

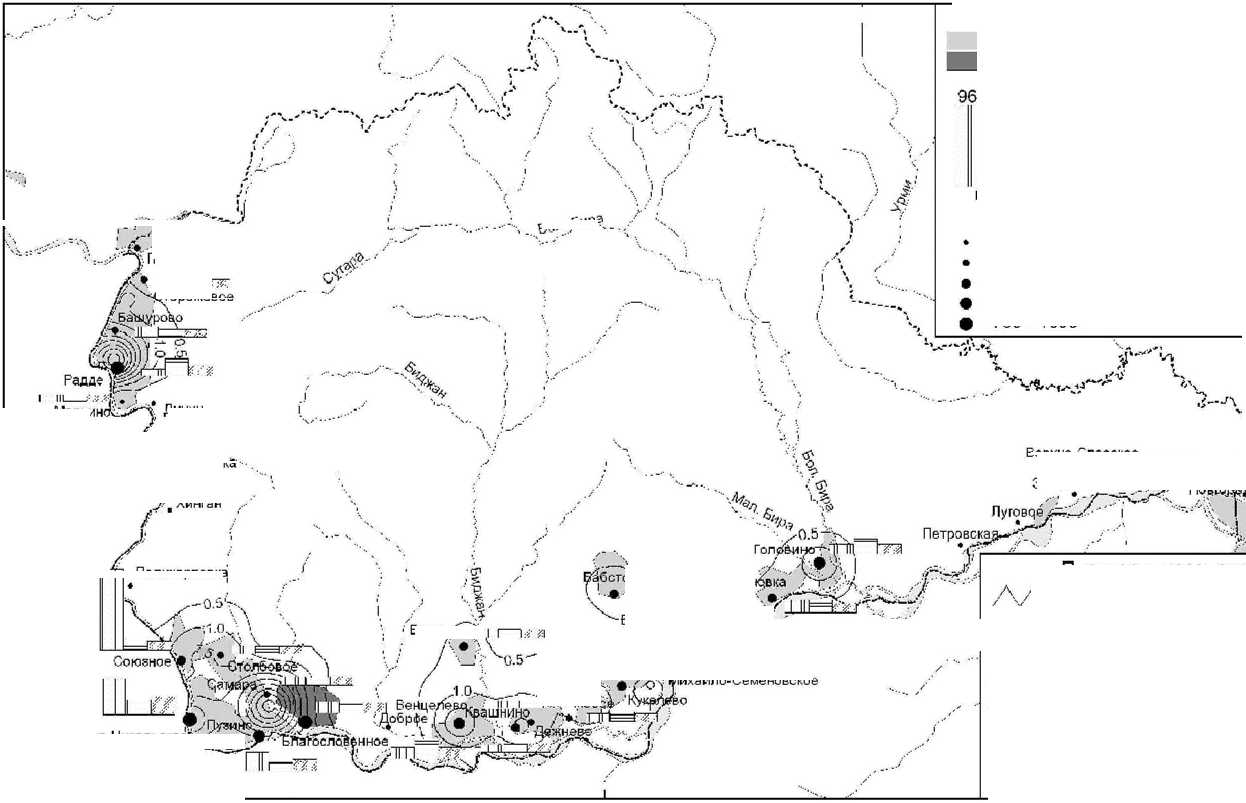

Второй этап развития землепользования в Приамурье (1870-1910-е (1920-е) гг.) связан со строительством Транссибирской железнодорожной магистрали, крестьянским переселением после отмены крепостного права в России и поощрением государством переезда в Амурскую и Приморскую области. Появилось транспортное, а также стало активно развиваться селитебное и промышленное землепользование. Население прижелезнодорож-ной полосы служило на Транссибе, было занято на лесозаготовках. Небольшие промыслы и предприятия были подчинены нуждам железнодорожного транспорта [13]. С 1898 по 1909 гг. города Благовещенск и Хабаровск связала Амурская колесная дорога [14]. С 1906 по 1912 гг. проводились интенсивные землеотводные работы для выделения переселенческих участков для крестьян. В Приамурье основные массивы выделенных для заселения участков располагались в бассейне рек Зея и Бурея (вдоль русел этих рек и их притоков, а также вдоль Транссиба), в окрестностях г. Хабаровска. Выросла численность населения, увеличились площади обрабатываемых земель. В 1926 г. в Приамурье проживало 672,4 тыс. чел. в 2810 населенных пунктах [10]. Площадь посевных земель в 1928 г.

Землепользование

Пути сообщения

/\/ Транссибирская железнодорожная магистраль

W Амурская колесная дорога

Ольгах та ст. Хинган

Алокса ндрole ко

Саги об век и к

№-

Мариинский (i>

Помпеевка-

*' Хинган

Наде

, Столб о вс Иой ст. Боамотонская

Границы

/Ху Российской Федерации

/X/ современной Еврейской автономной области

\1 ст. Биджан/^'" х

Ба^стовЕкий ^

. >-'С‘О Л ОН СИН til Йч....■' Д.

^ - " х *j@: Гол ов и мск и й . д Стела^бвр. Л _^.. >-: ? ^

! Квашнинский \ Новый

Добриными Ф .

У фен целевыми ДёЖневокиЛ-. ., /,< “ вский ■' ■" •-•• ^-^ 'г t?" tr

\ .z '\ ~'Даур Чуркинский Я % Вр^ёсеновский ри^жанскуй ^р ^. Михайло-Семеновская _ ‘

V Кукеле-зский

| Земли казаков

|__J Земли крестьян-переселенцев

'//У Казенные земли с частными золотыми приисками

^® Казенные лесные дачи

""ППП Выгонные земли городов и поселков

/ \ х Переселенческие участки

:-Хст. Максимиха

;Троицкий

LV Тихонькая

VV?>. Лкура

г- ,-

\ ^ --^айп^во1<ии

Поликарповна

Екатерино-

Никольское

е

10 0 10 20 km

Рис. 2. Землепользование на территории современной Еврейской автономной области в 1870-1920-е гг.

составила 648,9 тыс. га земли [6, 33]. В 1911 г. в бывшей Амурской губернии добычей золота было охвачено 41,5 тыс. га земли, промыто около 4 млн т песка и добыто 7 т золота [21]. Появились предприятия деревообрабатывающей промышленности.

На территории современной ЕАО для крестьян-переселенцев с 1908 по 1910 гг. между рр. Амуром и Тунгуской и в Он-Бирской даче разверстания (междуречье Большой и Малой Биры, по берегам среднего течения Большой Биры), в низовье р. Унгун были выделены переселенческие участки (рис. 2) [1, 26]. Здесь образовались населенные пункты Александровское, Бомба, Беловодс-кое, Ульдуры и др. Однако в силу целого комплекса причин (неподготовленность участков для колонизации, избыточно влажные 1915 и 1916 гг., помешавшие уборке урожая и др.) эти территории были слабозаселены. Согласно одному из источников, работы по выделению переселенческих участков велись на западных предгорьях хр. Щуки-Поктойв бассейне р. Таймень [17]. Появились населенные пункты на Транссибирской железнодорожной магистрали: станции Облучье, Кимкан, Лондоко, Бира, Икура, Ин и др. Среди них важное значение для южных приамурских территорий имели ст. Тихонькая, соединявшаяся колесной дорогой со станицей Михайло-Семеновская, и ст. Облучье, к которой тяготела станица Екатерино-Никольская. Появились поселения староверов по р. Биджан (Успеновка и др.). В 1926 г. на исследуемой территории проживало 27344 чел. [4]. Эти цифры, также как и приведенные ниже данные по структуре земель, указываются без учета большей части современного Смидовичского района в соответствии с результатами эк спедиции в Бирско-Биджанский район Дальневосточного края 1927 г. Плотность населения Завитинского уезда Амурской губернии, куда входила почти вся территория современной ЕАО (без учета необжитых пространств) составляла 3,2 чел./км2. Это самый низкий показатель по Амурской губернии, примерно в два раза ниже среднего по губернии [6]. Структура земель на территории современной ЕАО в 1927 г. была следующей: усадьбы -2,97 тыс. га, пашни -28,2 тыс. га, выгоны - 16,2 тыс. га, сенокосы - 11,35 тыс. га, неудобья -15 тыс. га [4].

На этом этапе начинаются более активные работы по добыче золота в Малом Хингане, которые приобретают промышленные масштабы. В 1894 г. в бассейне р. Сута-ра располагался 41 прииск, на р. Биджан - 9 и один прииск на р. Дичун [23].

Негативное антропогенное воздействие на природную среду усилилось. Увеличилась интенсивность лесозаготовительной деятельности, но она сместилась к железной дороге. Рубки проводились в 1-2-километровой полосе вдоль сплавных рек и в наделах переселенцев [36]. На ранее заселенных территориях заготовка дров сократилась в связи с сокращением спроса со стороны Амурского речного пароходства. Лесные пожары охватили новые территории вдоль Транссиба и Амурской колесной дороги. Причинами их возникновения являлись палы, костры и искры паровозов. Частые лесные пожары в этот период отмечены на территории современной ЕАО, в устье Амура [1, 36]. Золотодобыча ориентировалась исключительно на разработку россыпей. Их отработка проводилась примитивными способами, нерационально: вырабатывались только слои с большим содержанием

V-^ в ^:^^ ^ -.^..'Би^а.. ’ Биракан V^ '

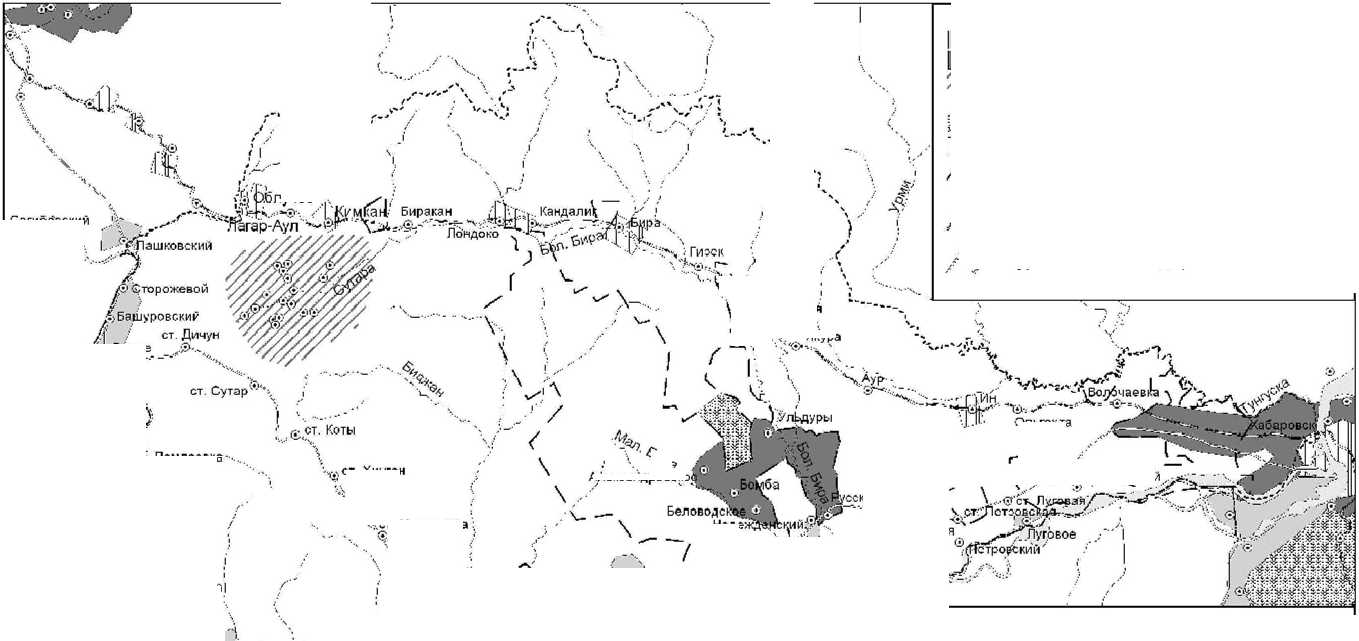

Землепользование

Земли старожил

~| Ц] Коллективные фонды

■ | Переселенческие участки Он-Бирской дачи разверстания

/\/Железные дороги

/• Колесные дороги

Разрабатываемые месторождения полезных ископаемых

Глины

Золото

Известняк

Минеральные воды

Мрамор

Екатерино-

Никольское-

10 20 km

Границы

А у Российской Федерации

А/современной Еврейской автономной области

Рис. 3. Землепользование на территории современной Еврейской автономной области в 1920-1940-е гг.

.1 Благословенное„ ? '’•■

Ui- Венцелева

iТихонькая

Бабстово'^,,

Ленинское

Кукелево @ .

металла, а часть россыпей с несколько меньшим содержанием полезного компонента забрасывалась [21].

На третьем этапе освоения Приамурья (1920-1940-е гг.) в землепользовании начинаются преобразования на основе развития государственной централизованной плановой экономики. Получают активное развитие транспортное, промышленное, селитебное типы землепользования. Появляются новые населенные пункты, в том числе города Комсомольск-на-Амуре, Белогорск, Биробиджан и др. Строится железная дорога, соединившая станцию Волочаевка-П на Транссибирской магистрали с г. Комсомольском-на-Амуре. Осваиваются месторождения полезных ископаемых: угля, извести, мрамора, прочих строительных материалов. В 1939 г. численность населения в Приамурье составила 1180,3 тыс. чел. На посевные земли в 1940 г. приходилось 522,6 тыс. га [33].

Важной особенностью в развитии землепользования этого этапа в Приамурье является отсутствие лесоустройства. Им было охвачено на 1925 г. только 3% лесных земель [7, 13, 34, 36]. В результате этого широкие масштабные строительные работы в регионе сопровождались отсутствием информации о точных запасах древесины. Эксплуатация лесов проводилась на узких участках вдоль железной дороги и по берегам наиболее крупных рек, что привело к их опустошению. С1930-х гг. лесозаготовки стали перемещаться в глубь лесных массивов. С этого периода лесная промышленность, занимаясь строительством лесных дорог, становится важным фактором освоения лесных пространств. В 1940 г. в Приамурье (совместно Хабаровский край, Еврейская автономная область и Амурская область) было заготовлено 14,9 м3 древесины [36].

Слабая освоенность пространств между рр. Бурея и Уссури стала одним из факторов для реализации планов Советского правительства по централизованному заселению этой территории. После принятия постановления Президиума ЦИК «О закреплении за КОМЗЕТом для нужд сплошного заселения трудящимися евреями свободных земель в приамурской полосе Дальневосточного края» с 1928 г. на ст. Тихонькая стали прибывать составы с переселенцами. В 1934 г. Биро-Биджанский национальный район был преобразован в Еврейскую автономную область.

Для сельскохозяйственного освоения и заселения были определены два основных участка (рис. 3). Первый соответствует Он-Бирской даче разверстания, выделенной в 1908-1910 гг, а второй - окрестностям станицы Екатерин©-Никольская и с. Благословенное (Екатерино-Никольский район) [26]. Начинают стабильно увеличиваться площади земель, занятые посевами: 1928 г. -18628 га, 1930 г. - 21238 га, 1936 г. -35149 га [13,26]. Организуются осушительные мелиорационные мероприятия сельскохозяйственных земель.

Вслед за ростом численности населения региона увеличивается количество населенных пунктов, меняется их тип. В 1926 г. в пределах современной ЕАО было 233 (283) населенных пункта, в том числе два поселка городского типа - Бира и Ин [26]. В1937 г. рабочий поселок Биробиджан (до 1931 г. ст. Тихонькая) приобрел статус города. Появились села Амурзет, Бирофельд, Валдгейм и др.

На этом этапе получает новое развитие промышленное землепользование. Помимо золота в области началась добыча мрамора, известняка, глины. Осваивались месторождения, расположенные вблизи железной доро- ги. Добыча золота стала проводиться с использованием гидравлических машин. Создаются промышленные предприятия в Биробиджане, Известковом разъезде, Кимка-не, Биракане и др. [13]. Начались промышленные заготовки древесины с экспортом кедра и осины [7]. Эксплуатация лесов проводилась в узких полосах вдоль железной дороги и наиболее крупных рек. В целом в ЕАО по площади преобладали леса с елью и пихтой (357,6 га), на втором месте - из лиственницы и березы (254,5 и 236,9 га соответственно), на третьем месте - насаждения с дубом и кедром (16,1 и 14,3 га соответственно) [7].

Активное освоение Приамурья привело к увеличению антропогенного пресса на природные геосистемы, который стал оказывать влияние не только на состояние растительного и почвенного покрова, но и на твердый фундамент ландшафтов в местах разработки полезных ископаемых (рельеф, геологическое строение), атмосферу. Серьезной экологической проблемой оставалось распространение природных пожаров по вине человека. Крупные пожары отмечались в бассейне Бурей, Амгуни, Уды [26]. В засушливые годы в пределах Биро-Биджана возникающие пожары приводили к полной трансформации природных комплексов болот [5]. В своей работе Б. Брук приводит данные почвоведческой группы из экспедиции Комзета 1927 г. о катастрофическом пожаре на болоте Сентухали (бассейн рек Дитур и Таймень). В результате пожара торфяной слой за осень и зиму выгорел на глубину одного метра. На месте сфагновых (моховых) торфяных болот образовались заросли осок и вейников. Остатки естественного сфагнового покрова сохранились лишь в центральной наиболее пониженной части этой территории [5, с. 25-26]. О распространении лесных пожаров в Биро-Биджане упоминает Е.И. Ванеев [7]. Он отмечал, что «на месте выгоревших лесов образовались гари, представляющие непроходимый бурелом, покрытый бурьяном, кустарником и перевитый лозами дикого винограда и кишмиша. Часть выгоревших площадей покрыта вейником... Вместо коренных обитателей появляются бело-березняки. Особенно гари распространены в высокогорной области, где площадь их огромна» [7, с. 20-21].

Исследователи 1920-х гг. Л. Людевиг, П.И. Колосков, Б.Л. Брук отмечали, что в результате многолетних ежегодных палов в Приамурье, и в частности в Биро-Биджа-не, произошло существенное иссушение освоенных территорий с изменением местного климата. Температура почвы повысилась на 10°С, уменьшилось число весенних и осенних заморозков, произошло выравнивание количества осадков по летним месяцам. Снизилась заболоченность равнинных пространств, сократились площади болот, марей, падей. Обширные болота и мокрые луга сохранились только в предгорьях, лишенных влияния сельского хозяйства [5].

Заключение

Одним из главных факторов, определившим создание Еврейской автономии в Среднем Приамурье, явилось наличие здесь слабо заселенных территорий. В частности, пространства между руслом рр. Бурея и Уссури на протяжении первых этапов русского освоения Приамурья оказались на периферии этого процесса. Введение в эксплуатацию Транссибирской железнодорожной магистрали не успело оказать значительного влияния на развитие и заселение этой территории до последовавших октябрьского переворота 1917 г. и Гражданской войны в России. Перед заселением междуречья Большой Биры и Биджана еврейским населением в этом районе было проведено несколько экспедиций, участники которых привлекали материалы переселенческого управления. Впоследствии одним из ядер заселения в пределах будущей ЕАО стали переселенческие участки Он-Бирской дачи разверстания, которые были выделены еще в 1908-1910 гг. в бассейнах рр. Большая и Малая Бира. Это связано, скорее всего, с их лучшей изученностью, картированнос-тью, наличием материалов по межеванию. Выделение переселенческих участков в досоветский период было проведено и в окрестностях ст. Тихонькая, что вместе с наличием колесной дороги до станицы Михайло-Семеновская объясняет выбор этой железнодорожной станции в качестве конечной для эшелонов с еврейскими переселенцами.

За 150-летний процесс освоения территории ЕАО в пространственной структуре ее современного землепользования до сих пор прослеживаются сложившиеся в конце XIX - начале XX вв. зоны - приамурская и приже-лезнодорожная. Первая выделяется преобладанием сельскохозяйственного землепользования, вторая - транспортным, промышленным, сельскохозяйственным, селитебным и другими видами землепользования. В прижелез-нодорожной зоне расположены все городские населенные пункты и основные промышленные предприятия.

Уже на первых этапах освоения Приамурья проявилось негативное антропогенное воздействие на состояние геосистем современной ЕАО. Расширение площади сельскохозяйственных земель, природные пожары, возникающие по вине человека, заготовка древесины, строительство населенных пунктов и эксплуатация дорог, добыча россыпного золота привели к значительному сокращению заболоченных пространств, изменению местного климата, истощению легкодоступных лесных ресурсов, трансформации русловых и долинных комплексов в бассейне рр. Сутары, Биджана и др. Многие из перечисленных экологических проблем являются унаследованными и проявляются в настоящее время.

Историке-ретроспективный анализ развития землепользования в ЕАО позволил выявить особенности изменения антропогенного воздействия на геосистемы и формирования экологических проблем региона. В результате поэтапного развития землепользования в ЕАО площади трансформированных территорий в регионе увеличивались с одновременным нарастанием контрастности пространственного распределения антропоген-нопреобразованных геосистем. Антропогенные варианты ландшафтов до сих пор сохраняются на территориях, на которых сегодня отсутствуют хозяйственные типы землепользования.

Особое значение результаты историко-ретроспективного анализа развития землепользования в ЕАО имеют для разработки схемы экологического каркаса территории. К ее элементам должны быть отнесены участки ко- ренных ландшафтов (сохранившиеся болота, массивы темнохвойных лесов в таежном низкогорье Малого Хин-гана и др.). Картографическая информация может иметь значение для совершенствования схем территориального планирования региона, оптимизации ландшафтов и др.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 11-01-98512 и ДВО РАН в рамках научных проектов № 12-Ш-А-09-195 и 13-III-B-09-020.

Список литературы Формирование землепользования на территории современной Еврейской автономной области на первых этапах русского освоения Приамурья (в конце XIX - начале XX вв.): экологический аспект

- Азиатская Россия/Под общ. рук. Г.В. Глинки. Т. 1-3, атлас. СПб: Издание переселенческого управления землеустройства и земледелия, 1914. 141 с.

- Бакланов П.Я., Ганзей С.С. Основные этапы и тенденции развития землепользования в бассейне Амура//География и природные ресурсы. 2004. № 4. С. 19-28.

- Биро-Биджан (Землеустройство трудящихся евреев в СССР). Харбин: Издание «ХАРБИН ОБСЕРВЕР», 1930. 61 с.

- Бирско-Биджанский Район Дальне-Восточного Края: труды экспедиции 1927 года. Вып. 1: Предварительный сводный отчет экспедиции/сост. Б.Л. Брук; под ред. В.Р. Вильямса. М.: КОМЗЕТ, 1928. 116 с.

- Брук Б.Л. Биробиджан. М.: Изд-е Центрального правления «ОЗЕТа», 1928. 49 с.

- Брянский А.М. Крестьянское хозяйство Дальне-Восточной области в пореволюционный период. Хабаровск: Дальне-Восточное Областное Статистическое Управление, 1926. 190 с.

- Ванеев Е.И. Биро-Биджан. Благовещенск: ОГИЗ «Дальневосточное краевое отделение», 1931. 87 с.

- Васильев Н.М., Дамбиев Э.Ц., Мельник А.В., Тулохонов А.К. Изменение природной среды в Байкальском регионе по историко-картографическим данным//География и природные ресурсы. 1988. № 3. С. 110-114.

- Волынчук А.Б. Природно-ресурсный потенциал Среднего Приамурья (геоэкологический и историко-географический аспекты освоения): дисс. … канд. географ. наук/Биробиджан: ИКАРП ДВО РАН, 2005. 170 с.

- Всесоюзная перепись населения 1926 г.//ДЕМОСКОП Weekly. Переписи населения Российской Империи, СССР, 15 новых независимых государств. URL: http://demoscope.ru/weekly/ssp/census.php?cy=1 (дата обращения: 22.08.2013)

- Ганзей С.С., Ермошин В.В. и др. Современное использование земель в бассейне Амура//География и природные ресурсы. 2007. № 2. С. 17-25.

- Географо-статистический словарь Амурской и Приморской областей, с включением некоторых пунктов сопредельных с ними стран/сост. А. Кириллов. Благовещенск: Типография т-ва Д.О. Мокин и К°, 1894. 542 с.

- Данилов А.Д. Еврейская автономная область. Районы/Труды экспедиции по изучению областей и районов Дальневосточного края. Т.III. Ч.3. Л.: ГЭНИИ, 1937. 63 с.

- Еврейская автономная область. Энциклопедический словарь/отв. ред. В.С. Гуревич, Ф.Н. Рянский. Хабаровск: РИОТИП, 1999. 369 с.

- Карта Амурской области. Масштаб 1: 168 000, 40 верст в дюйме (1, 7 км в 1 см). СПб: Картогр. зав. Г. де-Кельш, после 1911. 1 к.

- Карта Амурской области. Масштаб 20 верст в англ. дюйме/Сост. Петрушев, Пендер, Малюгин, И.П. Зайцев, Деркач. СПб: Картогр. зав. Г. Де-Кельш, 1912 г. 1 к.

- Карты заселяемых районов за Уралом. Отчет о работах Переселенческого управления за 1914 г. Петроград. Издание переселенческого управления Главного управления землеустройства и земледелия, 1915. 13 с.

- Климина Е.М. Ландшафтно-картографическое обеспечение территориального планирования (на примере Хабаровского края). Владивосток: Дальнаука, 2007. 132 с.

- Краткий очерк Приамурского края. СПб: Военная типография (в здании Главного штаба), 1892. 65 с.

- Мирзеханова З.Г. Ресурсоведение. Владивосток: Дальнаука, 2008. 460 с.

- Мурзаев Д.В. К вопросу об экономическом состоянии Амурской области за последнее десятилетие. Благовещенск: Тип.-лит. «Благовещенск» Т.Д. «И.Я. Чурин и К°», 1914. 110 с.

- Описание Амурской области/сост. Г.Е. Грум-Гржимайло; под ред. П.П. Семенова. СПб: Типо-литография и переплетная С.М. Николаева, 1894. 650 с.

- Описание золотых промыслов Амурской области. Приложение к картам Амурской области, 1901. 68 с.

- Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 года//ДЕМОСКОП Weekly. Переписи населения Российской Империи, СССР, 15 новых независимых государств. URL: http://demoscope.ru/weekly/ssp/census.php?cy=0 (дата обращения: 22.08.2013)

- Природопользование Дальнего Востока России и Северо-Восточной Азии: потенциал интеграции и устойчивого развития/под ред. А.С. Шейнгауза. Владивосток-Хабаровск: ДВО РАН, 2005. 52-85 с.

- Районы Дальневосточного края (без Камчатки и Сахалина). Хабаровск: Дальневосточное краевое издательство «Книжное дело», 1931. 224 с.

- Региональное природопользование: методы изучения, оценки и управления/под ред. П.Я. Бакланова, В.П. Каракина. М.: Логос, 2002. 160 с.

- Рубцова Т.А., Фетисов Д.М., Гелунов А.Н. Распространение и видовое разнообразие хвойно-широколиственных лесов хребта Чурки (Среднеамурская низменность). Региональные проблемы. 2013. Т. 16, № 1. С. 35-40.

- Стурман В.И. Экологическое картографирование. М.: Аспект Пресс, 2003. 251 с.

- Сун Кайшань, Ван Цзунмин и др. Классификация типов земной поверхности бассейна реки Амур по данным временных серий MODIS//География и природные ресурсы. 2011. № 1. С. 13-20.

- Схематическая карта Амурской области. Масштаб 1: 284 000/чер. Живнерев. М.: Шерер, Набгольц и Ко, 1908 г., 1 к.

- Схематическая карта южной части Приморской области/чер. Живнерев. М.: Шерер, Набгольц и Ко, 1908 г., 1 к.

- Тибекин А.Р. Организация и экономика сельского хозяйства Дальневосточного экономического района (1858-1985 гг.). Хабаровск: ДальНИИСХ, 1989. 336 с.

- Целищев М.И. Экономические очерки Дальнего Востока. Владивосток: Книжное дело, 1925. 132 с.

- Шведов В.Г., Волынчук А.Б., Шведова И.Г. Территориальные особенности аборигенного освоения бассейна Амура в верхнем неолите//География и природные ресурсы. 2006. № 3. С. 118-125.

- Шейнгауз А.С. Освоение лесов Дальнего Востока и использование их продуктивности с середины XIX до середины XX вв./Повышение продуктивности лесов Дальнего Востока. М.: Изд-во «Лесная промышленность», 1973. С. 84-110.

- Шейнгауз А.С. Освоение лесов и потребление лесных ресурсов на Дальнем Востоке до середины XIX в.//Пространственная экономика. 2007. № 4. С. 105-122.