Формирования нагрузок на крепь стволов в искусственно замороженных породах

Автор: Мишедченко Ольга Анатольевна

Журнал: Горные науки и технологии @gornye-nauki-tekhnologii

Статья в выпуске: 1, 2011 года.

Бесплатный доступ

Метод искусственного замораживания пород - всемирноизвестный метод, который используется в самых трудных почвенных условиях. Но применение этого метода, особенно в горнодобывающей промышленности, имеет много особенностей. В этой статье описаны физические процессы в замороженных телах и их влияние на крепь стволов. Ground freezing method is world-famous method which is used in the most hard soil conditions. But use of this method, specially in mining, has a lot of peculiarities. In this article describes the physical processes in the frozen body and influences on the mine fastening.

Метод искусственного замораживания пород, крепь стволов, физические процессы в замороженных телах

Короткий адрес: https://sciup.org/140215222

IDR: 140215222 | УДК: 69.035.4,

Текст научной статьи Формирования нагрузок на крепь стволов в искусственно замороженных породах

Основные положения метода предельных состояний базируются на фундаментальных исследованиях деформаций, замеры которых были выполнены на наиболее важных объектах строительства стволов.

По предлагаемому в данной статье методу предельных состояний для расчета конструкций необходимо знать не только нагрузки, но и их предельных неблагоприятных сочетаний. При определении напряжений и деформаций учитываются прочностные свойства материалов как в упругой стадии работы, так и на всех стадиях: упругой, упругопластичной, пластичной и пределе прочности.

Расчет чугунно-тюбинговой крепи рассматривает действие следующих нагрузок:

-

- давление морозного пучения пород при способе замораживания; давление тампонажного раствора, нагнетаемого за чугунную тюбинговую крепь;

-

- горное давление пород;

-

- гидростатическое давление грунтовых вод.

Главной особенностью предлагаемого метода является учет стадийности нагружения конструкции тем или иным видом одного из названных типов нагрузок или их сочетаний.

Анализ данных, полученных путем непосредственных замеров внешних давлений при проходке трех стволов Яковлевского рудника КМА с глубиной 620м и исследований стволов, пройденных в период с 1960г. по 1980г. позволили предположить следующую условную схему изменения во времени нагрузок на крепь ствола, проходимого способом замораживания.

I период - продолжающийся 10-20 дней в период монтажа тюбинговой крепи и ее бетонирования литой бетонной смесью через наклонные отверстия с резьбой М100. Период характеризуется предельно интенсивным ростом несколько неравномерно распределенных по внешнему контуру нагрузок за счет развития морозного пучения.

II период - характеризуется стабилизацией роста нагрузок, соответствующий периоду устойчивого пассивного замораживания, вплоть до отключения замораживающей станции. В случае снижения температуры прямого рассола, нагрузка морозного пучения на крепь возрастает, в случае повышения температуры – нагрузка падает.

III период - связан обычно с периодом отключения работы замораживающей станции и искусственным оттаиванием обледеневшей тюбинговой крепи.

Искусственное оттаивание, как правило, производится с опережением оттаивания собственно крепи и внутренней части породного контура на 0,5-1,0м с целью:

-

а) очистки тюбинговой крепи от инея и наледи;

-

б) создания благоприятных температурных условий (более +50С) для проведения предварительной герметизации тюбинговой крепи (подтяжка болтовых соединений, проведение чеканочных и тампонажных работ) до прорыва ледопородного ограждения.

Этот период характеризуется снижением внешних нагрузок на крепь ствола с величин давлений морозного пучения до значений несколько больших суммарных горного и гидростатического давлений. При проведении чеканочных и тампонажных работ, нагрузки в крепи зависят от величин расчетных давлений контрольного тампонажа.

-

IV период - связан обычно с окончанием периода частичной гидроизоляции крепи и периодом искусственного оттаивания (разгерметизации) ледопородного ограждения через 2-3

замораживающие скважины. После разгерметизации ледопородного ограждения и пропуска подземных вод основных водоносных горизонтов производится герметизация тюбинговой крепи и закрепного пространства. При проведении чеканочных работ и тампонажных работ нагрузки в крепи зависят от величин расчетных давлений контрольного тампонажа. В этот период происходит обычно основная просадка поверхности и сжатие тюбинговой крепи (до напряжений 1500-2000 кг/см2), благоприятно сказывающиеся на уплотнении горизонтальных свинцовых прокладок, но при некотором расстройстве вертикальных фланцев.

-

V период - связан обычно с периодом окончательной гидроизоляции крепи перед армировкой ствола на эксплуатационный период.

Окончательная гидроизоляция тюбинговой крепи должна производиться после полного оттаивания ледопородного ограждения по всей глубине ствола, при установившемся постоянном положительном температурном режиме в стволе, близком к эксплуатационному, с отклонением не более ±50С. Окончательная гидроизоляция должна производиться после сбойки стволов, пуска шахтной вентиляции и доведения остаточного водопритока до норм, установленных СНиП для данного класса стволов.

В этот период производится окончательная ревизия закрепного затюбингового пространства ниже зоны замораживания, ревизия и подтяжка всех болтовых соединений, тампонажных и заливочных пробок, подчеканка в необходимых местах свинцовых прокладок.

В постоянно деформирующейся толще пластичных пород важен постоянный темп проходки и крепления, с минимизацией воздействия буровзрывных работ. Как идеальный вариант проходки - без применения буровзрывных работ, с применением проходческого комбайна.

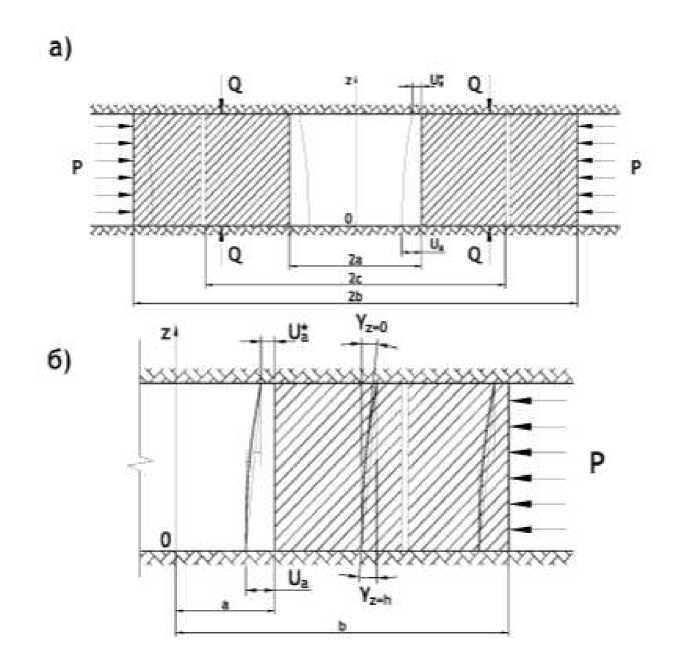

Характер формирования нагрузок морозного пучения на крепь ствола принят по результатам замеров нагрузок на замерных станциях, установленных во время строительства ствола № 2 Яковлевского рудника КМА. Результаты измерений представлены на (рис. 2). Необходимо обратить внимание на то, что на нижних горизонтах на глубине 471м, 496м и 541м нагружение на полную величину происходит на 10-20 сутки и стабильно действует до отключения всей системы замораживания, а затем начинает медленно снижаться по мере выравнивания температур в ледопородном ограждении.

Расчет горного давления.

Расчетные значения давлений пород на крепь с учетом взвешивающего влияния воды, сцепления и угла внутреннего трения пород приведены в табл. 1.

Таблица 1.

Расчет давления породы на крепь с учетом взвешивающего влияния воды, сцепления и угла внутреннего трения пород.

|

Глубина контакта, м |

Наименование пород |

Сцепление, т/м2 |

Угол внутреннего трения, f |

Горное давление, т/м2 |

|

|

в кровле |

в подошве |

||||

|

6,0 |

Супесь |

0,5 |

28 |

-0,6 |

3,5 |

|

11,0 |

Суглинок водонасыщенный |

1,0 |

20 |

4,2 |

6,5 |

|

71,1 |

Суглинок |

1,0 |

22 |

8,3 |

63,0 |

|

71,8 |

Глина |

3,0 |

18 |

70,3 |

71,0 |

|

76,4 |

Супесь |

1,5 |

26 |

53,9 |

57,3 |

|

79,6 |

Глина |

3,0 |

18 |

75,6 |

79,2 |

|

82,1 |

Песок |

1,5 |

26 |

59,9 |

61,9 |

|

83,6 |

Песчанник |

60,0 |

60 |

-20,4 |

-20,2 |

|

91,1 |

Песок мелкозернистый влажный |

0,0 |

32 |

51,3 |

55,6 |

|

132,2 |

Песок мелкозернистый водонасыщенный |

0,0 |

26 |

70,7 |

85,9 |

|

154,6 |

Глина |

3,0 |

18 |

133,5 |

158,3 |

|

161,0 |

Мергель мелоподобный |

28,0 |

31 |

67,0 |

71,5 |

|

167,8 |

Глина |

3,0 |

18 |

165,7 |

173,3 |

|

198,5 |

Алевролит |

32,0 |

31 |

71,5 |

95,6 |

|

205,3 |

Песок мелкозернистый |

0,0 |

24 |

128,3 |

131,2 |

|

207,7 |

Алеврит |

35,0 |

34 |

50,7 |

51,7 |

|

235,0 |

Песок мелкозернистый глинистый |

0,0 |

24 |

132,6 |

143,6 |

|

262,0 |

Алевролит |

32,0 |

30 |

76,5 |

89,6 |

|

271,5 |

Алеврит |

35,0 |

31 |

81,9 |

86,1 |

|

291,5 |

Алевролит |

32,0 |

34 |

77,0 |

85,2 |

|

325,9 |

Опока |

36,0 |

31 |

158,4 |

181,6 |

|

343,0 |

Алевролит |

32,0 |

34 |

95,9 |

102,9 |

|

357,1 |

Опока |

36,0 |

31 |

195,0 |

204,5 |

|

360,6 |

Алевролит |

32,0 |

31 |

209,0 |

211,7 |

|

368,1 |

Алеврит |

30,0 |

30 |

223,6 |

229,3 |

|

378,4 |

Алевролит |

32,0 |

31 |

217,3 |

225,3 |

|

390,7 |

Опока |

36,0 |

34 |

192,7 |

200,0 |

|

414,2 |

Алевролит |

32,0 |

31 |

233,6 |

252,0 |

|

442,5 |

Опока |

36,0 |

34 |

216,3 |

233,1 |

|

444,2 |

Известняк |

28,0 |

64 |

38,2 |

38,4 |

|

468,8 |

Мел писчий с прослоями мергеля |

25,0 |

26 |

345,1 |

363,3 |

|

470,0 |

Песчанник |

60,0 |

60 |

13,3 |

13,4 |

|

498,0 |

Песок |

0,0 |

34 |

179,4 |

188,1 |

|

507,5 |

Глина |

3,0 |

18 |

561,6 |

572,2 |

|

510,5 |

Известняк |

10,0 |

64 |

31,4 |

31,7 |

|

517,7 |

Глина аргиллитоподобная |

35,0 |

34 |

273,8 |

278,6 |

|

519,6 |

Переслаивание известняка и глины |

10,0 |

30 |

218,7 |

219,7 |

|

560,6 |

Глина аргиллитоподобная |

35,0 |

34 |

280,0 |

307,9 |

|

563,5 |

Аргиллит |

30,0 |

30 |

372,2 |

374,6 |

|

571,4 |

Глина аргиллитоподобная |

35,0 |

34 |

309,9 |

315,5 |

|

579,8 |

Аргиллит |

30,0 |

30 |

381,2 |

388,2 |

|

586,6 |

Переслаивание глины и песчанника |

35,0 |

34 |

321,4 |

325,8 |

|

610,0 |

Глина аргиллитоподобная |

30,0 |

32 |

361,3 |

379,3 |

|

616,0 |

Переслаивание аргиллита и песчанника |

35,0 |

34 |

342,4 |

346,4 |

|

624,8 |

Глина аргиллитоподобная |

30,0 |

32 |

383,7 |

390,5 |

|

631,2 |

Алевролит |

32,0 |

34 |

205,0 |

207,3 |

|

642,1 |

Песчанник |

35,0 |

34 |

204,1 |

208,4 |

|

644,2 |

Глина аргиллитоподобная |

30,0 |

32 |

403,0 |

404,6 |

|

646,0 |

Гравелит |

30,0 |

32 |

234,7 |

235,6 |

|

653,5 |

Глина аргиллитоподобная |

30,0 |

32 |

406,1 |

411,8 |

|

678,6 |

Переслаивание гравелита, песчанника и глины аргилитоподобной |

30,0 |

32 |

239,0 |

251,4 |

|

684,6 |

Аргиллит |

30,0 |

32 |

431,9 |

436,6 |

|

686,1 |

Песчанник |

35,0 |

34 |

227,3 |

227,9 |

|

692,8 |

Аргиллит |

30,0 |

32 |

437,7 |

443,0 |

|

696,4 |

Гравелит |

30,0 |

32 |

258,1 |

259,8 |

|

721,3 |

Песчанник |

33,0 |

34 |

234,5 |

245,0 |

|

726,7 |

Конгломерат разнообломочный |

33,0 |

34 |

245,0 |

247,4 |

|

764,9 |

Песчанник |

33,0 |

34 |

247,4 |

261,5 |

|

788,4 |

Переслаивание песчанника и гравелита |

33,0 |

34 |

261,5 |

270,1 |

|

792,6 |

Аргиллит |

30,0 |

32 |

298,4 |

300,4 |

|

800,8 |

Песчанник |

33,0 |

34 |

271,9 |

274,9 |

|

807,4 |

Гравелит |

30,0 |

36 |

254,1 |

256,4 |

|

812,4 |

Песчанник |

33,0 |

33 |

290,0 |

292,0 |

|

819,5 |

Аргиллит |

30,0 |

30 |

336,1 |

339,6 |

|

821,3 |

Песчанник |

33,0 |

33 |

295,2 |

295,9 |

|

826,7 |

Аргиллит |

30,0 |

30 |

340,5 |

343,2 |

|

830,4 |

Песчаник |

33,0 |

33 |

298,3 |

299,8 |

|

833,9 |

Аргиллит |

30,0 |

30 |

344,9 |

346,7 |

|

837,3 |

Песчаник |

33 |

33 |

301,4 |

302,8 |

Развитие деформаций ледопородного цилиндра.

Характер формирования нагрузок на крепь ствола представлен (рис. 2) по результатам замеров нагрузок на замерных станциях, установленных на стволе №2 Яковлевского рудника КМА. При рассмотрении данного рисунка необходимо обратить внимание на то, что на нижних горизонтах на глубинах 471м, 496м и 541м нагружение на полную величину происходит на 10-20 сутки и стабильно действует до отключения всей системы замораживания, а затем начинает медленно снижаться по мере выравнивания температур в ледопородном ограждении.

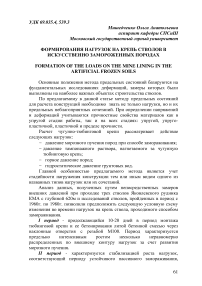

Первой попыткой объяснения работы ледопородного ограждения с учетом ползучести мерзлых грунтов была расчетная схема Ю.К. Зарецкого, изложенная в работе С.С. Вялова и др. [1] (рис. 1).

Рис. 1. Расчетная схема Ю.К. Зарецкого к определению толщины ледогрунтового цилиндра конечной высоты (а), условие защемления которого характеризуется частным видом эпюры смещения (б)

В соответствии с расчетной схемой Ю.К. Зарецкого ледопородное ограждение представляется в виде кольца конечной высоты h, защемленного заделкой на уровне крепи и забоя, нагруженного радиальным давлением P (суммарное горное и гидростатическое давления), а по оси кольцо воспринимает вертикальное давление Q, равное вертикальному давлению незамороженных пород. Впервые указывалось на короткое время службы работы ледопородного ограждения в месте обнажения (24-30 часов) и на то, чтобы максимальное смещение стенки цилиндра по внутреннему его контру u а (t p ) не должно быть больше некоторого заданного значения, определяемого технологией проходки (2 см на высоту 2 м).

По технологии проходки опасным оказывается разрушение замораживающей колонки. При низких отрицательных температурах при которых осуществляется проходка она разрушается хрупко, т.к. недопускает прогибов. Таким образом, предельным условием является величина допустимого прогиба замораживающей колонки Δ≤Δlim

Представленная чисто теоретическая схема Ю.К. Зарецкого равноценной заделки части толстостенного цилиндра не объясняет выявленные позднее опытные данные:

-

1. Максимальное растяжение замораживающая колонка испытывает в 18-20 метрах ниже забоя ствола. На уровне крепи

-

2. Пучение забоя ствола в 4-5 раз, иногда при хрупких породах (углях) в 10 раз больше деформации вертикальной стенки ствола.

-

3. Разрыв колонки (срез) чаще всего обнаруживается выше забоя ствола.

замораживающая колонка уже работает при незначительном сжатии. В зоне 10-20 м от забоя колонки сжаты.

Ро,МПа

Рис. 2. Формирование нагрузок на крепь

Ground freezing method is world-famous method which is used in the most hard soil conditions. But use of this method, specially in mining, has a lot of peculiarities. In this article describes the physical processes in the frozen body and influences on the mine fastening.

Список литературы Формирования нагрузок на крепь стволов в искусственно замороженных породах

- Вялов С.С. и др. Прочность и ползучесть мерзлых грунтов и расчеты ледогрунтовых ограждений. -М.: Издательство АН СССР, 1962.

- Исследование влияния динамических нагрузок на ледопородное ограждение в период проходки стволов Яковлевского рудника КМА. Заключительный отчет. ВИОГЕМ. -Белгород, 1977.