Формовочные массы керамики андроновской (фёдоровской) культуры могильника Тартас-1: результаты инструментального исследования

Автор: Мыльникова Людмила Николаевна

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: т.XXVI, 2020 года.

Бесплатный доступ

Коллекция андроновской (фёдоровской) культуры могильника Тартас-1 частично введена в научный оборот: опубликованы характеристики морфологической и орнаментальной традиций. Для анализа формовочных масс 271 сосуда использованы методы выделения технологической информации. По результатам петрографического анализа представлено качественное и количественное соотношение между компонентами формовочной массы; в ходе рентгенофазового анализа зарегистрировано наличие всех кристаллических фаз. Методами дериватогравиметрии определены наличие минералов глин и карбонатов, степень термического разложения минералов глин при обжиге в процессе древнего производства, что позволило фиксировать качество глиняных изделий. Зафиксированы три рецепта ФМ: глинистое сырье + шамот (25); глинистое сырье + шамот + органика (75 %); глинистое сырье + шамот + дробленая порода + органика (3 образца). Сырьем для производства посуды служили суглинки с монтмориллонитгидрослюдистой или гидрослюдистой глинистой частью. Отмечено использование минимум двух источников, один из них - с включением кальцитов. Глинистое сырье (мало, средне и сильно ожелезненное, средне запесоченное (10- 30 %)) использовалось в состоянии естественной влажности (признаки высушивания и дробления не фиксируются). Минеральной добавкой в формовочные массы был шамот. Он зафиксирован во всех образцах в разной концентрации (1 : 20; 1 : 10; 1 : 7; 1 : 5; 1 : 4). Отмечена зависимость его количества от количества песка в глине. Органика выявлена в 75 % образцов. Три сосуда, изготовленные из формовочной массы по рецепту глинистое сырье + шамот + дробленая порода + органика, - привозные. Большая часть изделий обожжены в восстановительной среде, единицы - в окислительной. Образцы с кальцитом имеют хорошее качество обжига, остальные - более разнообразны по сохранности глинистого компонента в формовочной массе.

Барабинская лесостепь, андроновская (фёдоровская) культура, керамические сосуды, формовочные массы

Короткий адрес: https://sciup.org/145145643

IDR: 145145643 | УДК: 903.02 | DOI: 10.17746/2658-6193.2020.26.523-533

Текст научной статьи Формовочные массы керамики андроновской (фёдоровской) культуры могильника Тартас-1: результаты инструментального исследования

На территории Барабинской лесостепи на данный момент известны 13 памятников андроновской (фёдоровской) культуры [Молодин, 1985; Молодин, Дураков, Кобелева, 2018; Молодин и др., 2016; Мо-лодин, Новиков, 1998; Наглер и др., 2012; Троицкая, Молодин, Соболев, 1980; и др.]. Среди них особое место в плане изучения гончарного производства занимает могильник Тартас-1. Это определяется его размерами, степенью изученности и коллекцией сосудов, полученных из погребальных комплексов. На памятнике раскопана площадь ок. 30 тыс. м2 и исследованы почти 800 погребальных комплексов, большая часть которых относится к андронов-ской (фёдоровской) культуре [Молодин, Дураков, Кобелева, 2018; Молодин и др., 2018].

Керамический комплекс могильника Тартас-1 частично введен в научный оборот: опубликованы характеристики морфологической и орнаментальной традиций [Молодин, Мыльникова, Иванова, 2014; Мыльникова, Иванова, 2014].

Цель данной работы – представить результаты инструментального анализа формовочных масс сосудов андроновской (фёдоровской) культуры могильника Тартас-1.

Материалы и методы

В работе участвовали керамические материалы из южной и центральной части могильника Тартас-1. Проведен инструментальный анализ формовочных масс 271 сосуда (рис. 1). Значение аналитиче ских методов в современной археологической науке трудно переоценить [Деревянко, Молодин, Шуньков, 2005]. Область их применения разнообразна и включает в себя практически все этапы исследования. Данные о составах древних материалов (металла, стекла, керамики, ткани, красителей и пр.) – новый исторический источник, который открывает такие стороны жизни древних обществ, которые недоступны для изучения без применения специальных методов. Они ценны сами по себе, даже если на современном 524

этапе не вполне помогают археологам решить конкретные культурные и хронологические региональные задачи.

В данной работе использованы методы выделения технологической информации. При помощи бинокулярной микроскопии с применением бинокулярного стереоскопического микроскопа (МБС-10) и стереомикроскопа Leica M80 проведено изучение формовочных масс (ФМ), выделены группы керамики по характеристике исходного сырья и добавок, а также отобраны образцы для петрографического (50 образцов), дериватогравиметрического (термического, ДТГ) (22 образца) и рентгенофазового (РФА) (22 образца) анализов. По результатам петрографического анализа представлено качественное и количественное соотношение между компонентами формовочной массы; рентгенофазового – зарегистрировано наличие всех кристаллических фаз в образце керамики. Методами ДТГ определено наличие минералов глин и карбонатов, а также степень термического разложения минералов глин при обжиге в процессе древнего производства, что позволило фиксировать качество глиняных изделий [Физико-химическое исследование..., 2006].

Результаты исследования

В результате проведения бинокулярного (рис. 2) и далее – петрографического анализов (рис. 3–5) зафиксированы три рецепта ФМ – глинистое сырье + шамот; глинистое сырье + шамот + органика; глинистое сырье + шамот + дробленая порода + органика. Последний – единичен (3 экз.). Сырьем для производства посуды служили суглинки с монтмо-риллонит-гидрослюдистой или гидрослюдистой глинистой частью, иногда отмечена примесь хлорита (табл. 1). В двух случаях петрографы констатируют использование глин. Глинистое сырье мало, средне и сильно ожелезненное, средне запесочен-ное. По содержанию песка все образцы разделяются на две группы: 1) до 15 % – 3 % образцов; 2) от 15 до 30 % – 97 % образцов (с преобладанием 15– 20%-ного содержания – 65 % изделий). Размеры

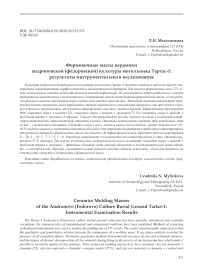

Рис. 1. Керамические сосуды из могильника Тартас-1 (после косой черты указан номер сосуда в погребении).

1 – погр. 61/4; 2 – погр. 48/2; 3 – погр. 100/2; 4 – погр. 41/1; 5 – погр. 335; 6 – погр. 81/1; 7 – погр. 64; 8 – погр. 54/1; 9 – погр. 351/1; 10 – погр. 34; 11 – погр. 48/1; 12 – погр. 350/2; 13 – погр. 34/1; 14 – погр. 47/1; 15 – погр. 161/2; 16 – 137/1; 17 – погр. 133; 18 – погр. 161/1; 19 – погр. 153; 20 – погр. 41/2; 21 – погр. 100; 22 – погр. 358/5; 23 – погр. 352; 24 – погр. 350/1; 25 – погр. 114; 26 – погр. 46; 27 – погр. 66/2;

28 – погр. 354; 29 – погр. 353.

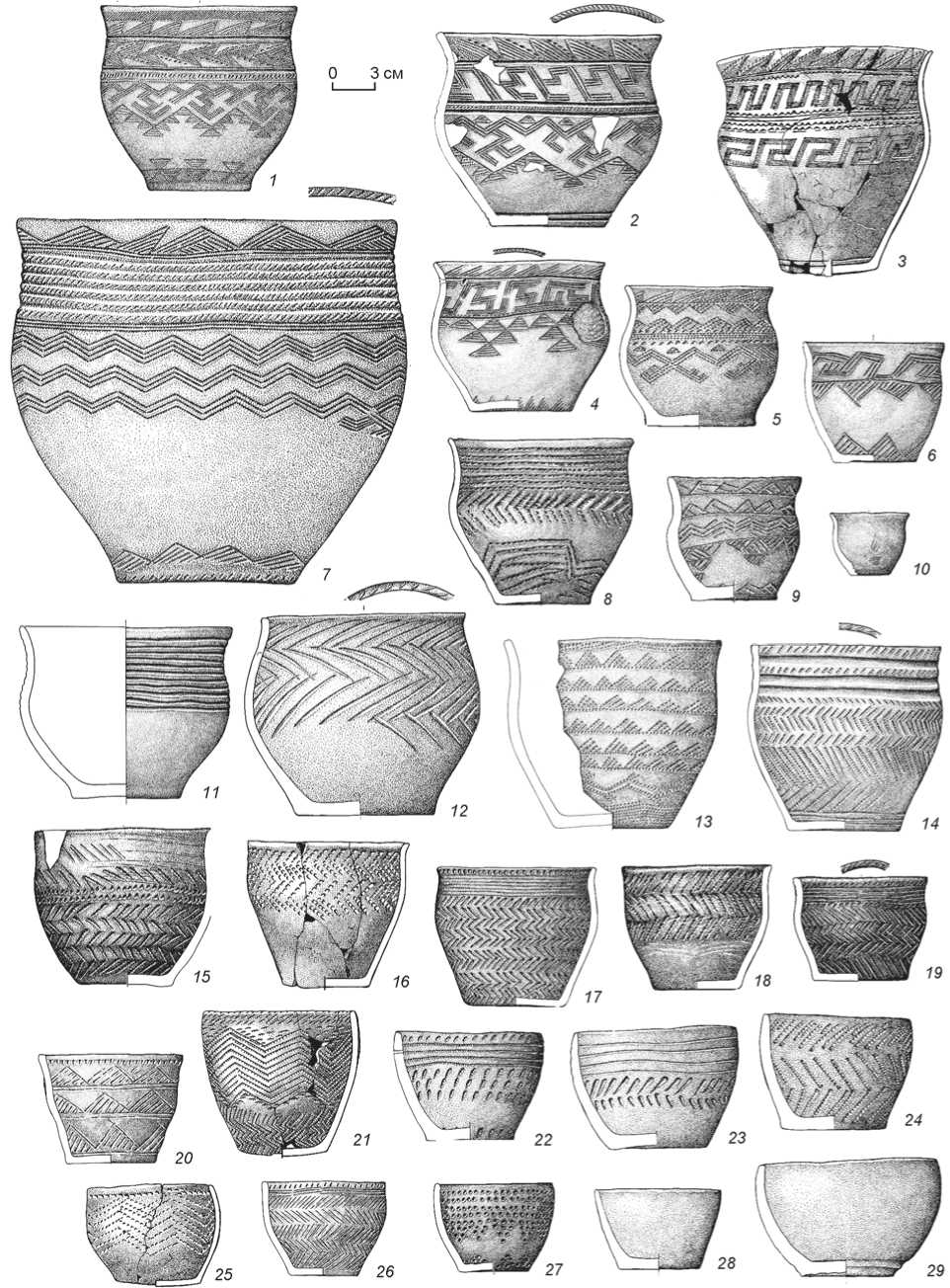

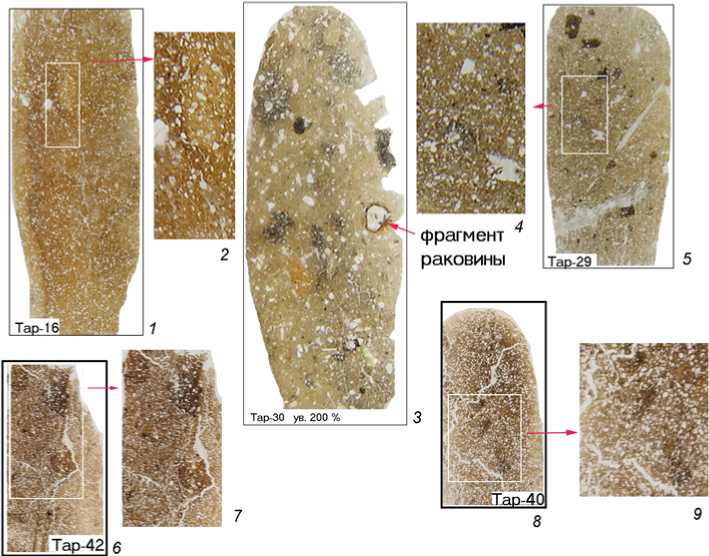

Рис. 2. Микрофотографии естественных примесей в изломах сосудов.

1, 3 - кальцинированная кость; 2, 4 - фрагмент раковины; 2, 3, 4 - следы органики.

песчинок различны: от 0,08 до 0,5 мм, преобладают 0,05-0,10 мм. В шлифах они распределены довольно равномерно, участками - слабо гнездовидно, обломки полуугловатые, угловатые, окатанные, полу-окатанные. Состав песка: обломки полевых шпатов и кварца (примерно в одинаковых количествах либо с преобладанием первых), единично - глинистокремнистые обломки, цоизит, эпидот, слюда, биотит, роговая обманка (см. рис. 3-5). Отметим, что в песчаных отложениях по берегам р. Тартас мелкие слюдистые включения видны невооруженным глазом. Также они четко диагностируются на поверхности сосудов.

Проблема определения искусственного или естественного характера песка в ФМ изделий - довольно сложная [Бобринский, 1978; Цетлин, 2012]. Его высокая доля могла бы служить доказательством искусственного введения. Однако в данном случае большая часть глинистого сырья добывалась вблизи или по краям водоемов: в нем фиксируются при бинокулярном и петрографическом исследованиях фрагменты раковин, косточек, каналы водной органики, фосфатные комочки (см. рис. 2; 3, 1 , 12 ; 4, 1 - 3 ). Доля песка в таких «глинищах» может быть различной [Книгина, 1966].

Глинистое сырье использовалось в состоянии естественной влажности (признаки высушивания и дробления не фиксируются).

Для 40 % образцов в глинистом сырье зафиксирован кальцит, причем его обнаруживает и РФА, и ДТГ (табл. 1, 2). Это дает основания говорить минимум о двух разных источниках сырья, используемых гончарами для производства керамики.

Данный состав сырья обычен для Ба-рабинской лесостепи. По исследованиям Е.В. Ламиной, Э.В. Лотовой и Н.Н. Добрецо-ва, пригодными для изготовления глиняного теста в данном регионе являются суглинки и некоторые разновидности лессовых пород. Те и другие естественным образом отощены песчаным материалом [1995, с. 71]. По заключению авторов, в этом регионе мастера могли использовать материал из любых ближайших обнажений [Там же, с. 72]. В р.п. Венгерово кирпичный завод действовал до 2008 г. (на местном сырье). А в с. Зыково (в 16 км к востоку от Венгерово) сохранились остатки кирпичного завода (с обломками кирпичей!), построенного и действовавшего в годы Великой Отечественной войны.

Минеральной добавкой в ФМ был шамот. Он зафиксирован во всех образцах. Можно говорить о тесной зависимости его количества от количества песка в глине (чем боль- ше песка, тем меньше шамота): в разных образцах зафиксировано от 5 до 27 % шамота с преобладанием двух концентраций 10-15 и 20-25 % (1 : 20; 1 : 10; 1 : 7; 1 : 5; 1 : 4). Обломки шамота - неправильной, удлиненной, таблитчатой, клиновидной формы, бурого, темно-бурого, почти черного цвета. Шамот некалиброванный, размеры обломков от 0,1 до 3,2 мм. Состав обломков сходен с составом основного черепка. Встречается в одном образце сочетание шамота с различным количеством песка, разного цвета; шамота в шамоте, отличающемся цветом, размером песка и его содержанием. Это означает, что мастер использовал для создания сосуда бой изделий с разным количеством песка в ФМ.

Тощие гидрослюдистые суглинки и глины требовали для изготовления качественных изделий добавок, позволяющих снизить растрескивание и деформацию при сушке и обжиге. Органика отмечена в 75 % образцов. Проявляется в виде коротких извилистых, полых канавок-трещинок шириной до 0,01-0,05 мм, ориентированных субпараллельно. Они составляют от 1 до 3 % площади шлифа. Подобные мелкие следы в совокупности с характерным изломом черепка могут свидетельствовать об использовании выжимок или жидких растворов.

Особый интерес представляют три сосуда, изготовленные из ФМ по рецепту глинистое сырье + шамот + дробленая порода + органика (погр. 121/3;

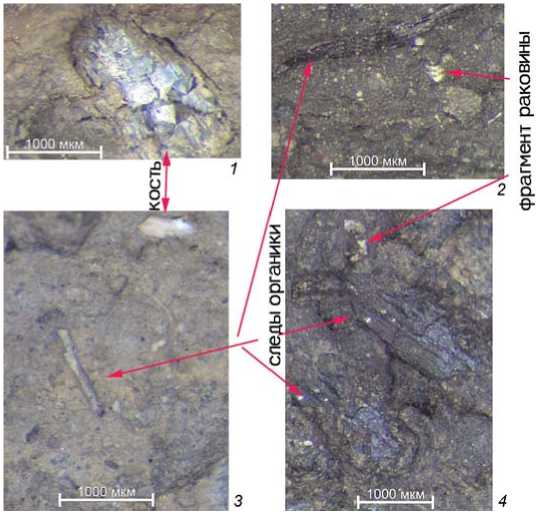

Рис. 3. Фото участков шлифов образцов сосудов, обожженных в восстановительном режиме (после косой черты указан номер сосуда в погребении).

1, 2 – погр. 114/1; 3, 4 – погр. 134; 5 – погр. 137/1; 6 – погр. 153/1; 7, 8 – погр. 100/2; 9 – погр. 133; 10 – погр. 108/1; 11 – погр. 50; 12 – погр. 117; 13 – погр. 121/4; 14 – погр. 46/2; 15 – погр. 48/2; 16 – погр. 60.

Рис. 4. Фото участков шлифов образцов сосудов, обожженных в окислительной среде (после косой черты указан номер сосуда в погребении).

1, 2 – яма 205, объект 16; 3 – погр. 161/2; 4, 5 – погр. 161/1; 6, 7 – погр. 106; 8, 9 – погр. 82.

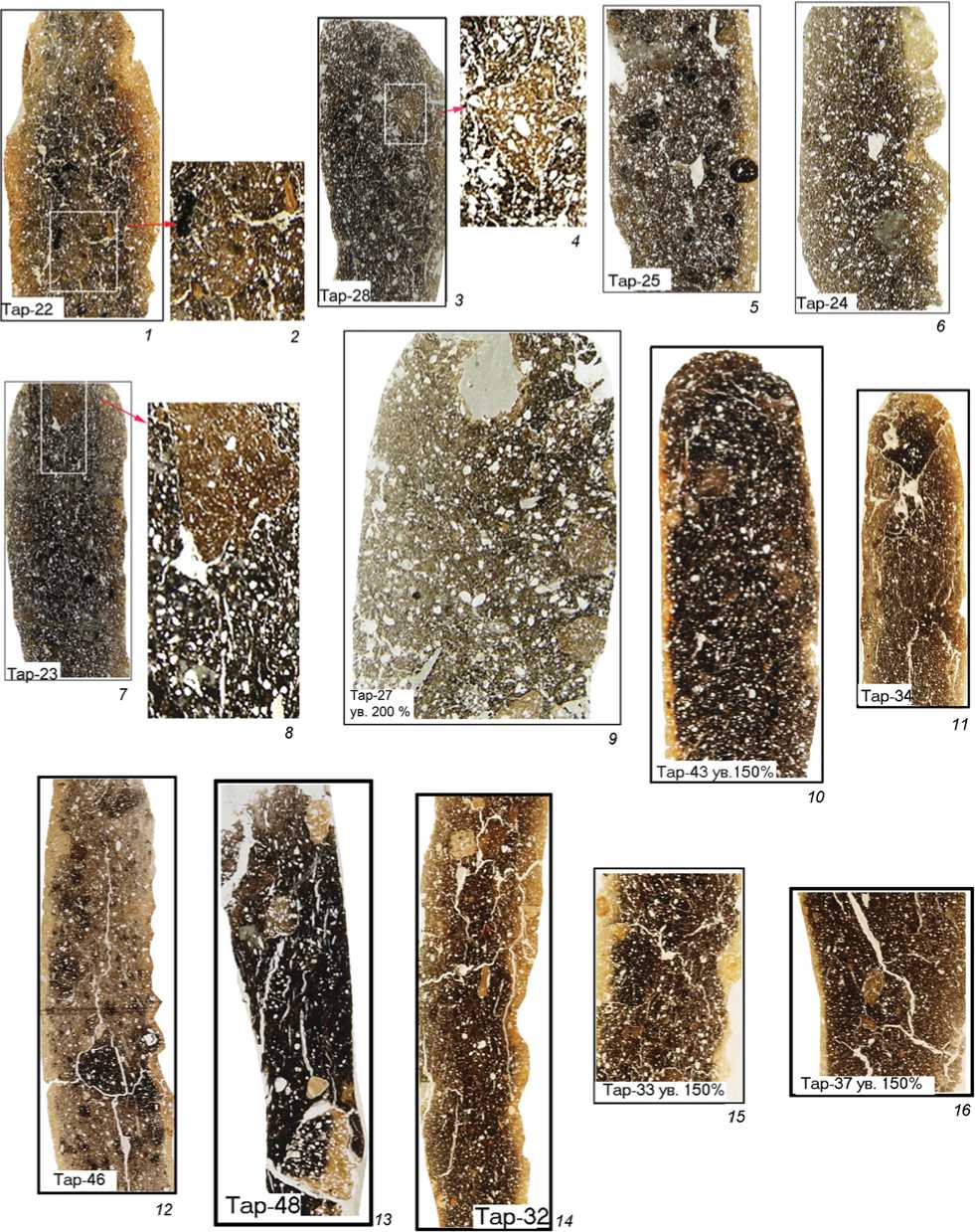

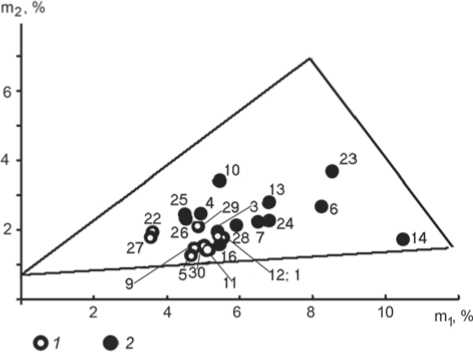

Рис. 5. Результаты термографических измерений образцов сосудов.

1 – образцы с кальцитом в формовочной массе; 2 – образцы без кальцита.

121/4 (см. рис. 3, 13); 122). Дробленая порода в данном случае представлена кварцем, иногда давленным, волнисто- и мозаичноугасающим, меньше – полевыми шпатами, часто измененными, обломками о сновной массы кислых эффузивов, гранитоидов; единично – обломками рудного минерала. Обломки распределены равномерно: полу-угловатые, полуокатанные, угловатые. Их размер: 0,08–1,1 мм, преобладает 0,1–0,3 мм. Породные обломки составляют долю в 30–35 % (≈ 1 : 3) от площади образца. Учитывая ситуацию, что в Бара-бе отсутствуют выходы камня (тем более – грани-тоиды), эти сосуды являются для данного региона привозными.

Петрографические шлифы (рис. 3, 4), их цвет, наглядно демонстрируют способ обжига изделий. Гончары, продукция которых участвовала в погребальном обряде, предпочитали восстановительный режим с последующим быстрым извлечением изделий из обжигового устройства. Итогом этих процессов были сосуды, излом которых при черном основном цвете имел тонкую светлую (оранжевую, бежевую) полоску на внешней, редко – и в верхней части внутренней поверхности (см. рис. 3, 1, 5, 8 ; 4, 1, 3–7 ). Однако и окислительный режим мастерам был известен (см. рис. 5), хотя таких сосудов единицы.

Результаты термогравиметрических измерений (табл. 2) демонстрируют значительную потерю массы для всех образцов: минимальное значение на всем интервале температур составляет 7,28 % для образца № Тар-9, а максимальное – 14,08 % (для образца № Тар-23). Особенной чертой образцов керамики № Тар-1, Тар-5, Тар-9, Тар-11, Тар-12, Тар-22, Тар-27, Тар-29, Тар-30 является наличие кальцита, что было подтверждено и рентгенографическими измерениями (см. табл. 1). Более всего кальцита

Таблица 1. Результаты измерения образцов на дифрактометре D8-GADDS

Результаты ДТГ-измерений показаны на диаграмме сохранности глинистого компонента (см. рис. 5). Основная масса исследованных образцов имеет обжиг среднего качества и сравнима с качеством основной массы изделий переходного времени от эпохи бронзы к раннему железному веку. При этом образцы с кальцитом в формовочной массе расположены компактно, имеют близкие параметры и самое хорошее качество обжига из данной серии (показательно, что образцы № Тар-09 и Тар-11 – сосуды из погр. 47 и 46, расположенных в одном ряду). Образцы без кальцита более разнообразны по сохранности глинистого компонента в формовочной массе. Часть из них входит в группу с кальцитом, т.е. достаточно хорошо обожжены, а образцы № Тар-6, Тар-14, Тар-23 имеют некачественный обжиг. График также демонстрирует различное содержание в образцах глинистого компонента, что зависит не только от качества обжига, но и от доли в ФМ шамота (или песка в сырье) [Физико-химическое исследование..., 2006, с. 27–29, 43–50], что подтвердил петрографический анализ.

Заключение

По результатам анализа ФМ керамической коллекции южной и центральной части памятника Тартас-1 складывается картина одной сформированной традиции составления ФМ – шамотной. Но обозначить ее для данного региона культурообразующей – некорректно, т.к. она обеспечена технической целесообразностью, подчинена необходимо сти приспособления гончаров к ме стной сырьевой базе (наличие однотипного глинистого сырья и отсутствие выходов камня как минерального сырья). Данный вывод может служить доказательством уже совершившегося процесса адаптации гончаров к местным условиям. Это тем более вероятно, что пока не зафиксировано ни одного сосуда с чистым рецептом – глина + породные об-

Таблица 2. Результаты термогравиметрических измерений образцов керамики

|

Шифр образца |

Местонахождение сосуда / порядковый номер сосуда в погребении |

Потеря массы на разных температурных интервалах, % |

Общая потеря массы |

Наличие кальцита, % |

||

|

22-350 °C, т1 * |

350-600 °C, m2** |

600-850 °C |

||||

|

Тар-1 |

Погр. 34/1 |

5,55 |

1,77 |

1,14 |

8,46 |

0,4 |

|

Тар-3 |

Погр. 54/1 |

5,43 |

1,94 |

1,09 |

8,46 |

- |

|

Тар-4 |

Погр. 48/1 |

4,93 |

2,39 |

1,83 |

9,15 |

- |

|

Тар-5 |

Погр. 64 |

4,68 |

1,54 |

1,44 |

7,66 |

1 |

|

Тар-6 |

Погр. 41/2 |

8,16 |

2,70 |

1,17 |

12,03 |

- |

|

Тар-7 |

Погр. 66/2 |

6,48 |

2,39 |

1,68 |

10,55 |

— |

|

Тар-9 |

Погр. 47/1 |

4,64 |

1,32 |

1,32 |

7,28 |

0,9 |

|

Тар-10 |

Погр. 41/1 |

5,71 |

3,40 |

1,99 |

11,10 |

- |

|

Тар-11 |

Погр. 46/1 |

4,94 |

1,65 |

1,78 |

8,37 |

0,8 |

|

Тар-12 |

Погр. 61/4 |

5,48 |

1,84 |

2,59 |

9,91 |

2 |

|

Тар-13 |

Траншея 42, яма |

6,85 |

2,86 |

0,98 |

10,69 |

- |

|

Тар-14 |

Погр. 86/2 |

10,55 |

1,85 |

0,15 |

12,55 |

- |

|

Тар-16 |

Яма 205, объект 16 |

5,52 |

1,80 |

0,42 |

7,74 |

- |

|

Тар-22 |

Погр. 114/1 |

3,79 |

2,05 |

3,94 |

9,78 |

3,3 |

|

Тар-23 |

Погр. 100/2 |

8,58 |

3,75 |

1,75 |

14,08 |

- |

|

Тар-24 |

Погр. 153/1 |

6,74 |

2,33 |

1,36 |

10,43 |

- |

|

Тар-25 |

Погр. 137/1 |

4,50 |

2,34 |

1,77 |

8,61 |

- |

|

Тар-26 |

Погр. 123/1 |

4,52 |

2,37 |

1,59 |

8,48 |

- |

|

Тар-27 |

Погр. 133 |

3,74 |

1,87 |

2,19 |

7,80 |

1,5 |

|

Тар-28 |

Погр. 134 |

5,97 |

2,22 |

1,54 |

9,73 |

- |

|

Тар-29 |

Погр. 161/1 |

4,81 |

2,11 |

1,54 |

8,46 |

0,6 |

|

Тар-30 |

Погр. 161/2 |

4,78 |

1,56 |

1,84 |

8,18 |

1 |

* m 1 - потеря массы на этапе дегидратации; ** m 2 - потеря массы на этапе разложения гидроксила.

ломки. Три сосуда с породными обломками в ФМ не могли быть изготовлены местными мастерами, т.е. являются привозными. Смешение разных «минеральных» традиций (шамотной с породными обломками) произошло, очевидно, не на территории проживания группы населения, захороненной в могильнике. Однако следует подчеркнуть, что четкого понимания характера глинистого сырья и доли шамота в рецепте у древних мастеров сформировано не было.

Анализ данных по технологии изготовления сосудов андроновской культуры Барабы и сопредельных территорий свидетельствует о том, что каждый исследованный памятник в рамках одного региона демонстрирует разные наборы рецептов ФМ.

Е.В. Ламина для андроновской керамики Барабы отмечает один рецепт: глина + шамот + органика, причем в последней видит добавку в виде золы, которую мастера применяли в достаточно строгой дозировке [Ламина, Лотова, Добрецов, 1995, с. 7481; табл. 3.2].

Для коллекции сосудов из Каргата-6 О.В. Со-фейков выделил три рецепта ФМ: глина + песок + шамот + толченая раковина; глина + песок + шамот; глина + песок, считая гончарную традицию смешанной и связанной с алакульской (в ней зафиксирована в составе ФМ раковина. - Л. М.) [1990, с. 94-95].

И.Г. Глушков, опираясь на данные О.В. Софей-кова, утверждал, что барабинские андроновские материалы демонстрируют смешанные рецепты составления формовочных масс [1996].

В последние годы алтайские ученые активно публикуют новые данные по керамическим комплексам андроновской культуры. А.И. Гутков для керамики могильника Рублево VIII зафиксировал 11 рецептов ФМ, где основными выявлены: глина + глина сухая неожелезненая (глина сух. неож.) + шамот + органика и глина + глина сух. неож. + шамот + навоз. Далее следуют: глина + шамот + органика; глина + шамот + навоз; глина + глина сух. неож. + шамот + кость + навоз; глина + шамот + кость + органика; глина + кость + органика; глина + глина сух. неож. + органика; глина + глина сух. неож. + шамот + дресва кварц. + органика; глина + шамот + кость + навоз; глина + глина сух. неож. + навоз [Гутков, Папин, Федорук, 2014, с. 312].

По данным В.А. Борисова, андроновские гончары изготавливали ритуально-погребальную посуду из особым образом приготовленной ФМ и обжига- ли ее при низкой температуре в течение короткого времени, преимущественно в восстановительной атмосфере. Посуда содержит как песчано-дресвяные добавки (Чекановский Лог-3, Еловский II могильник), так и шамотные (Дегтяревка-1 (Ур), Чу-диновка-1, Красная Горка-1). Состав формовочных масс керамики поселения Тамбарское Водохранилище имеет смешанный характер (шамот + песок и дресва) [Борисов, 2000, с. 172].

Анализируя исходное сырье и формовочные массы по суды Алтайского региона, Д.С. Леонтьева пришла к заключению, что использованные на определенном поселении глины происходят из разных источников, формовочные массы составлялись по нескольким рецептам, в которых зафиксировано различное содержание шамота, дресвы, кости, органических растворов, навоза, выжимок. На большинстве поселений шамотная традиция доминировала, на трех – наблюдалось смешение традиций, а на поселении Чекановский Лог-3А присутствовало значительное количество смешанных рецептов при преобладании в качестве примеси дресвы [2016].

Похожую ситуацию фиксируют исследования В.В. Илюшиной на памятниках Притоболья [2016, 2019]. Например, для ФМ поселения Курья-1 она выделяет 11 рецептов: шамот; шамот + выжимка из навоза; шамот + органический раствор; шамот + навоз; шамот + кальцинированная кость + выжимка из навоза; шамот + кальцинированная кость + органический раствор; шамот + кальцинированная кость + навоз; шамот + песок + выжимка из навоза; шамот + песок + органический раствор; шамот + тальк + выжимка из навоза; шамот + кальцинированная кость + тальк + выжимка из навоза [2014, с. 30, табл. 2]. ФМ поселения Черемуховый Куст приготовлены с использованием двух видов сырья и чаще всего с примесью шамота и различных органических добавок [Зах, Илюшина, 2010].

Таким образом, наличие разнообразных рецептов ФМ керамики памятников одного региона характерно не только для Барабы, но и для сопредельных территорий. В.И. Молодин уже высказывал и обосновывал идею о различных направлениях миграционных волн на территорию Барабы [2011], подчеркивая, что проникновения мигран-тов-андроновцев (фёдоровцев) в Барабинскую лесостепь и взаимодействия последних с аборигенами, скорее всего, повторялись многократно и миграции происходили с разных территорий запада, уже заселенного носителями андроновской историко-культурной общности [Там же; Моло-дин и др., 2016]. Этот процесс отражался и на гончарном производстве. Возможно, мастера – носители определенных (своих) традиций составления

ФМ, пришедшие на данную территорию, уже знали об особенностях местной сырьевой базы.

Работа выполнена по проекту НИР № 0329-2019-0003 «Историко-культурные процессы в Сибири и на сопредельных территориях».

Список литературы Формовочные массы керамики андроновской (фёдоровской) культуры могильника Тартас-1: результаты инструментального исследования

- Бобринский А.А. Гончарство Восточной Европы. Источники и методы изучения. - М.: Наука, 1978. - 272 с.

- Борисов В.А. Опыт разработки и применения экспериментальных методов исследования керамики: дис.. канд. ист. наук. - Барнаул, 2000. - 381 с.

- Глушков И.Г. Керамика как исторический источник. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1996. - 328 с.

- Гутков А.И., Папин Д.В., Федорук О. А. Культурные особенности андроновской керамики из могильника Рублево VIII // Арии степей Евразии: эпоха бронзы и раннего железа в степях Евразии и на сопредельных территориях: сб. памяти Е.Е. Кузьминой. - Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2014. - С. 311-321.

- Деревянко А.П., Молодин В.И., Шуньков М.В. Междисциплинарные исследования Института археологии и этногРАфии СО РАН за последнее десятилетие // РА. - 2005. - № 2. - С. 5-19.

- Междисциплинарные исследования Института археологии и этногРАфии СО РАН за последнее десятилетие // РА. - 2005. - № 2. - С. 5-19.

- Зах В.А., Илюшина В.В. Посуда федоровской культуры Нижнего Притоболья (по материалам поселения Черемуховый Куст) // Вести. археологии, антропологии и этнографии. - 2010. - № 2 (13). - С. 41-50.

- Илюшина В.В. КеРАмика федоровской культуры поселения Курья 1 в Нижнем Притоболье // РА. - 2014. -№ 3. - С. 26-38.

- Илюшина В.В. Технология изготовления керамики у населения федоровской культуры поселения Щетково-2 в Нижнем Притоболье // Седьмые Берсовские чтения: мат-лы всерос. науч.-пракг. конф. с междунар. участием. - Екатеринбург: Квадрат, 2016. - С. 166-171.

- Илюшина В.В. Технология изготовления керамики у населения алакульской и федоровской культур поселения Бочанцево 1 // Вестн. археологии, антропологии и этнографии. - 2019. - № 2 (45). - С. 36-48.

- Книгина Г.И. Улучшение технологических свойств сибирских суглинков. - Новосибирск: Зап.-сиб. кн. изд-во, 1966. - 35 с.

- Ламина Е.В., Лотова Э.В., Добрецов Н.Н. Минералогия древней керамики Барабы. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1995. - 128 с.

- Леонтьева Д.С. Керамика андроновской культуры степного и лесостепного Алтая (по материалам поселений): дис.. канд. ист. наук. - Барнаул, 2016. - 287 с.

- Молодин В.И. Бараба в эпоху бронзы. - Новосибирск: Наука, 1985. - 200 с.

- Молодин В.И. Миграции носителей андроновской культурно-исторической общности в Барабинскую лесостепь // Древнее искусство в зеркале археологии: к 70-летию Д.Г. Савинова. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 2011. -С. 58-69. - (Труды САИПИ; вып. VII).

- Молодин В.И., Дураков И.А., Кобелева Л.С. Планиграфия погребальных комплексов андроновской (фёдоровской) культуры на могильнике Тартас-1: к постановке проблемы // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. -Новосибирск: Изд-во ПАЭТ СО РАН, 2018. - Т. XXIV. -С. 290-292.

- Молодин В.И., Мыльникова Л.Н., Иванова Д.П.Морфологический анализ сосудов эпохи развитой бронзы (первая половина II тыс. до н.э.) лесостепного Прииртышья (по материалам погребальных комплексов Венгеровского микрорайона) // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2014. - № 2. - С. 44-66.

- Молодин В.И., Мыльникова Л.Н., Селин Д.В., Нескоров А.В. Андроновский (федоровский) комплекс на памятнике Старый Сад (Барабинская лесостепь) // Вестник Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология, 2016. - Т. 15. - № 3: Археологияи этнография. - С. 63-86.

- Молодин В.И., Новиков А.В. Археологические памятники Венгеровского района Новосибирской области. - Новосибирск: Науч.-производ. центр по сохранению ист.-культ. наследия, 1998. - 140 с.

- Молодин В.И., Хансен С., Мыльникова Л.Н., Райнхольд С., Дураков И.А., Кобелева Л.С., Нестерова М.С., Ненахов Д.А., Ефремова Н.С., Ненахова Ю.Н., Селин Д.В., Демахина М.С. Основные итоги полевых исследований Западно-Сибирского отряда Института археологии и этнографии СО РАН в Барабинской лесостепи в 2018 году // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2018. -Т. XXIV - С. 310-314.

- Мыльникова Л.Н., Иванова Д.П. Орнамент на керамике андроновской (федоровской) культуры Барабинской лесостепи (по результатам сравнительного анализа материалов могильников Старый Тартас-4 и Тартас-1) // Арии степей Евразии: эпоха бронзы и раннего железа в степях Евразии и на сопредельных территориях. - Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2014. - С. 285-310.

- Наглер А., Кобелева Л.С., Дураков И.А., Молодин В.И., Хансен С. Андроновские (федоровские) курганы могильника Погорелка-2 в Центральной Барабе // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2012. - Т. XVIII. - С. 249-253.

- Софейков О.В. Андроновская керамика поселения Каргат 6 и некоторые вопросы технологии // Древняя керамика Сибири. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1990. - С. 89-99.

- Троицкая Т.Н., Молодин В.И., Соболев В.И. Археологическая карта Новосибирской области. - Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1980. - 184 с.

- Физико-химическое исследование древней керамики (на примере изделий переходного времени от бронзового к железному веку). - Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2006. - 98 с. - (Интеграционные проекты СО РАН, вып. 6).

- Цетлин Ю.Б. Древняя керамика. Теория и методы историко-культурного подхода. - М.: ИА РАН, 2012. -384 с.