Формула идеальной груди

Автор: Кононец О.А.

Журнал: Московский хирургический журнал @mossj

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 1 (29), 2013 года.

Бесплатный доступ

Огромное количество факторов влияют на окончательную форму груди: тщательное предоперационное обследование, планирование, подбор имплантата, выбор оптимальной хирургической техники и соблюдение всех рекомендаций хирурга в послеоперационном периоде.

Маммопластика, имплантат, эстетическая хирургия

Короткий адрес: https://sciup.org/142211071

IDR: 142211071 | УДК: 616.381

Текст научной статьи Формула идеальной груди

Каждая женщина хочет иметь красивую грудь. Эндопротезирование молочных желез является одной из наиболее популярных эстетических операций в мире. Современные тенденции увеличивающей маммопласти-ки заключаются не только в стремлении к красивой форме, положению и достаточ- ному объему молочных желез, которые должны гармонично сочетаться с ростом женщины, весом, телосложением, строением грудной клетки, а также в сохранении полученного результата с течением времени. Это зависит от многих факторов: состояния покровных тканей пациентки, веса, формы и конструкции самого имплантата, взаимодействия оболочки имплантата с окружающими тканями, хирургической техники, ведения послеоперационного периода.

Изучение факторов, влияющих на стабильность результатов увеличивающей маммопластики, стало целью нашей работы. Нами были обследованы 104 пациентки, обратив-

в г

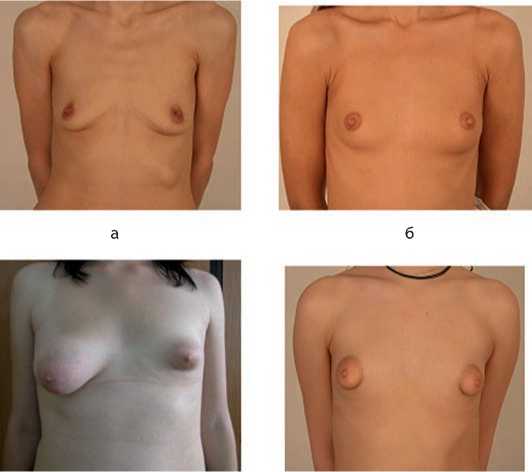

Рис. 1. Комментарии в тексте

шиеся по поводу увеличения молочных желез, замены и удаления силиконовых эндопротезов в период с 2006 по 2012 годы. Среди них наибольшее количество составили пациентки с инволюцией тканей молочных желез после родов – 50% (рис. 1а), с врожденной гипомастией – 17% (рис. 1б), с асимметрией – 7 % (рис. 1в), 23% – пациентки, пришедшие на замену протезов, и 3% – на удаление протезов. 7 пациенток имели тубулярную форму молочных желез (рис. 1г).

В процессе работы нами были применены следующие методы исследования: клинический, метод акустического сканирования мягких тканей молочных желез, ультразвуковой метод исследования, маммография, компьютерная томография, патоморфологический: макро- и микроскопия, экспериментальный.

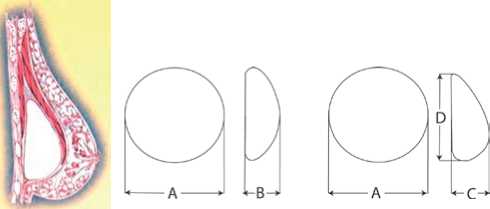

Правильный выбор формы и размера имплантата играет огромную роль для результатов увеличивающей маммопла- стики, в том числе и отдаленных. Форма и размер имплантата должны подбираться строго индивидуально в соответствии с анатомическими особенностями строения грудной клетки и молочной железы, состоянием покровных тканей пациентки и с учетом ее пожеланий. Все имплантаты по

Рис. 2. Пациентка с асимметрией молочных желез в результате перенесенной флегмоны новорожденного. Пациентке был установлен один круглый имплантат, схожий по размерам и форме со здоровой молочной железой, весом 200 г

Рис. 3. Пациентка с инволюционными изменениями тканей молочных желез после родов, грудь имеет тубулярную форму. Пациентке были установлены имплантаты анатомической формы экстравысо-кой проекции, наполненные когезивным гелем, весом 245 г. Сроки наблюдения после операции – 3 года, результат стабильный форме делятся на анатомические и круглые Aнатомические имплантаты предполагают гораздо более широкий спектр возможностей для хирургической коррекции разных типов груди, чем круглые. Размерный ряд анатомических имплантатов насчитывает более 220 наименований, различающихся по базовой ширине имплантата, высоте, проекции, объему и плотности наполнителя (мягкий, когезивный гель).

Известно, что при одинаковой базовой ширине основания и профиле вес анатомических протезов значительно меньше круглых (почти в полтора раза), что уменьшает риск развития вторичного птоза – опущения молочных желез – после эндопротезирования. К тому же форма анатомического имплантата менее подвергается деформации в тканях молочной железы, чем круглая, поэтому срок службы имплантатов увеличивается, соответственно объем и форма железы сохраняют свою стабильность более длительное время (рис. 4). Также большое значение имеет наполнитель – мягкий или когезивный гель. Когезивный гель – более плотный, что позволяет более долговременно контролировать форму молочной железы и не дает оболочке протеза образовывать складки, которые являются основной причиной ее преждевременной изнашиваемости. Помимо этого, оболочка имплантата с помещенным в нее гелем сильнее искажается у круглого протеза в результате действия сил гравитации и давления со стороны тканей, нежели у анатомического (каплевидного), так как форма последнего является наиболее стабильной. В случае круглых протезов это приводит к большим деформациям тканей и далее – к ускорению релаксации их напряжения. Форма же имплантата определенно играет не последнюю роль в изучении долговременного взаимодействия имплантат – мягкие

Рис. 5

ткани и также «она может быть ключом к продлению срока службы оболочки, учитывая разнообразие типов наполнителя» (Tebbetts J.B. Patient acceptance of adequately filled breast implants//Plast. Reconstr. Surg. 2000. Vol. 106. P. 139).

Анатомические имплантаты экстравысокой проекции с вогнутой задней поверхностью, двумя видами геля в одной оболочке (когезивный разной плотности) и тонкой верхней кромкой хорошо контролируют форму птозированной и тубулярной груди (рис. 5). Благодаря вогнутой задней поверхности они хорошо фиксируются к грудной стенке, а два вида геля в одной оболочке обеспечивают стабильновысокое положение сосково-ареолярного комплекса и минимальную способность к образованию складок на поверхности протеза.

Основной причиной недовольства пациенток, пришедших на повторные операции, явилась изменение формы, объема и неустойчивость положения молочных желез после эндопротезирования на разных сроках. Причины повторных операций и замены протезов были следующие: капсульная контрактура, потеря объема и формы, разрыв протеза, неустойчивость положения, двойная складка, недовольство размером и формой молочных желез. Потеря объема при сохранении целостности протеза наблюдалась у пациенток с солевыми имплантатами (риc. 6).

При замене протезов мы чаще всего использовали протезы анатомической формы, наполненные когезивным гелем с высоким профилем нижнего полюса, так как мягкие ткани молочных желез после эндопротезирования обычно перерастянуты, эластичность кожи снижена. Часто диагностировался вторичный птоз, обусловленный смещением

Рис. 4

Рис. 6

протеза книзу под его собственной тяжестью иногда вместе с железой, иногда изолированно с образованием «двойной складки» из-за недостаточной адгезии с окружающими тканями железы. Поэтому обычно после долгого ношения имплантатов, чаще круглых, когда мягкие ткани железы пере-растянуты и для заполнения требуется имплантат большего объема, лучше поставить имплантаты анатомической формы высокой или экстравысокой проекции, которые будут иметь меньший вес, чем круглые с аналогичной базовой шириной, и придадут стабильную форму и объем нижнему полюсу, не перерастягивая при этом мягкие ткани железы (рис.7).

Во избежание ротаций анатомических имплантатов на разных сроках после операции мы использовали в своей практике только имплантаты с текстурированной поверхностью и размером микропор не менее 600 микромикрон, так как только при этих условиях происходит врастание имплантата в окружающие ткани примерно через 4–6 недель после их установки (подтверждено клинически). В случае использования анатомических имплантатов с гладкой или текстурированной поверхностью с размером микропор менее 600 микрон врастания не происходит. Это значительно повышает риск ротаций анатомических имплантатов на разных послеоперационных сроках. В случае с круглыми имплантатами возможные ротации не имеют принципиального значения.

Биологической реакцией организма на имплантат является образование соединительнотканной капсулы вокруг протеза, которая визуально и клинически никак не определяется

Рис. 7

Рис. 8. Соединительно-тканная капсула протеза, легко отделяющаяся от него и не влияет на форму груди. Соединительно-тканная капсула вокруг текстурированных современных протезов с размерами пор от 600 микрон (обеспечивает врастание тканей), простоявших 2 и 4 года в молочной железе, представляла собой тонкую эластичную структуру, плотно сросшуюся со стенкой протеза, но и легко отделяющуюся от нее (рис. 8).

У протезов с текстурой, не обеспечивающей врастание, между соединительно-тканной капсулой и стенкой протеза обнаруживалась жидкость, что обеспечивало свободное движение протеза в полости и не исключало возможность ротации. Фиброзно-капсульная контрактура III–IV степени по Бейкеру чаще всего определялась у женщин с отечественными эндопротезами, простоявшими в молочных железах, от 10 до 20 лет. Фиброзная контрактура не только искажает форму молочных желез, меняет положение, обуславливает «затвердение» тканей, но и вызывает психологический и функциональный дискомфорт у женщин (рис. 9).

Интраоперационно капсула была плотно сращена с окружающими тканями (мышцей, железой) и не связана с оболочкой протеза, при рассечении ее последний свободно извлекался из полости. Макроскопически такая капсула была представлена плотными пластинчатыми фрагментами около 7,0 см, до 2,0 см толщиной, с внутренней шероховатой поверхностью и с белесоватами участками костной плотности (кальцификаты). В микропрепаратах определялась грубоволокнистая гиалинизированная фиброзная ткань с участками жировой, мышечной и ткани молочной железы. На отдельных участках – с большим скоплением макрофагов и диффузным воспалительным инфильтратом, что свидетельствовало о наличии хронического воспаления. В некоторых биоптатах были обнаружены базофильные частицы геля, прорастание мышечных волокон в фиброзную ткань, кальцификаты. Изучение взаимодействия оболочки протеза с окружающими тканями проводилось на 34 био-птатах. Взаимодействие оболочки протеза с окружающими тканями является одним из важных факторов, влияющих на отдаленные результаты увеличивающей маммопластики.

Немаловажную роль при увеличивающей маммопла-стике играет хирургическая техника: операционный доступ, выбор слоя для установки имплантата. При установке имплантатов мы использовали все виды хирургических доступов: субмаммарный, периареолярный, трансаксиллярный в зависимости от типа груди, имплантата и поставленной перед нами задачи. При ревизиях, повторных операциях с

Рис. 9

заменой протезов и установке анатомических имплантатов высокой и экстравысокой проекции с когезивным гелем нами был применен субмаммарный доступ. Это доступ позволяет осуществлять тщательный интраоперационный контроль при установке имплантатов, минимально травмировать ткани железы, не нарушить чувствительность сосково-ареолярного комплекса, избежать случайной «поломки» плотного геля-наполнителя, фиксировать инфра- маммарную складку в нужном положении и оставить малозаметный рубец в естественной складке под грудью. При периареолярной установке протезов визуальный контроль над операционной раной, контаминация между протезом и железой и вероятность инфицирования значительно выше, что может привести к различным негативным последствиям и осложнениям (развитие воспаления, капсульной контрактуры, серомы). При создании подкожного туннеля над железой возможно развитие стриктуры нижнего полюса - деформации молочной железы в послеоперационном периоде. Чувствительность ареолы после операции может быть частично утрачена из-за рубца в этой зоне. Трансак-силлярный доступ был использован у пациенток с невыраженной инфрамаммарной складкой при установке протезов

с мягким гелем, весом не более 280 граммов. Операция проводилась с использованием эндоскопического оборудования и под непосредственным контролем эндовидеотехники.

Выбор слоя для установки имплантатов регламентировался объемом и состоянием покровных тканей самой железы. Для оптимальной коррекции формы и положения молочных желез при объеме покровных тканей пациентки от 0,7 до 1,5 см имплантаты устанавливались нами в двух плоскостях: под мышцу и железу, иногда с наложением дополнительного фиксационного шва в области инфрамаммарной складки. Если количество покровных тканей превышало 1,5 см, то имплантат ставился непосредственно под железу. При наличии птоза груди

1-2 степени имплантаты ставились в 2-х плоскостях или под железу во избежание смещения ткани железы над протезом в раннем и отдаленном послеоперационном периоде. В процессе операции проводился тщательный гемостаз. Полость обязательно промывалась водным раствором хлоргексидина во избежание возможных осложнений, в том числе и рецидива капсульной контрактуры. В послеоперационном периоде назначались нестероидные противовоспалительные средства, антибиотики, обязательное ношение компрессионного белья в течение 6-8 недель для обеспечения лучшей фиксации имплантата посредством «врастания»

Итак, огромное количество факторов влияют на окончательную форму груди: тщательное предоперационное обследование, планирование, подбор имплантата, выбор оптимальной хирургической техники и соблюдение всех рекомендаций хирурга в послеоперационном периоде. Хорошо выполненная эстетическая операция повышает качество жизни женщины, ее самооценку, улучшается эмоциональный фон, и, как следствие всего этого, часто меняется ощущение и самой жизни.

Список литературы Формула идеальной груди

- Кононец О.А., Червонная Л.В. Взаимодействие оболочки эндопротезов с тканями молочной железы//Журнал Экспериментальная и клиническая дерматокосметология. 2011. №1. С. 6-8.

- Кононец О.А. Развитие эстетической хирургии женской груди с позиции красоты//Сборник материалов Национального конгресса по пластической хирургии. 2011. С. 174.

- Кононец О.А. Актуальные вопросы увеличивающей маммо-пластики//Материалы XI Международного симпозиума по эстетической медицине, VI Профессионального форума: «Искусство пластической хирургии» М., 25-27 января 2012 года.

- Кононец О.А. Современные тенденции увеличивающей маммопластики//ІІ (VII) съезд РОПРЭХ//Журнал Анналы пластической, реконструктивной и эстетической хирургии (Приложение). 2010. С. 70.

- Tebbets J.B. Augmentation mammaplasty//Plast. Reconstr. Surg. 2000. Vol. 106. P. 139.