Формы нахождения и перспективы освоения золота в природных и техногенно-минеральных образованиях Западного Урала

Автор: Наумов В.А., Наумова О.Б.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Геология, поиски и разведка твёрдых полезных ископаемых, минерагения

Статья в выпуске: 1 т.18, 2019 года.

Бесплатный доступ

В процессе техногенеза при отработке россыпей породы и минералы, извлеченные из недр, меняют свой состав, приспосабливаясь к новым условиям среды. Происходит высвобождение, растворение, перенос, регенерация и восстановление (укрупнение) золотоносных фаз. На отдельных приисках Урала, Канады, Сибири, Узбекистана оценены некоторые параметры распределения и формы нахождения золота и платиноидов, в том числе мелких и тонких фракций, в техногенных россыпях. Разработаны рекомендации, реализованные на практике, касающиеся управления формированием повышенных концентраций золота в техногенно-минеральных образованиях.

Техногенез, техногеогенез, преобразование золота в россыпях и отвалах

Короткий адрес: https://sciup.org/147245032

IDR: 147245032 | УДК: 553.087 | DOI: 10.17072/psu.geol.18.1.55

Текст научной статьи Формы нахождения и перспективы освоения золота в природных и техногенно-минеральных образованиях Западного Урала

Актуальность темы При оценке россыпей золота и платины,

Открытие и добыча россыпного золота в России относятся к началу XIX в. (Копылов и др., 2015). Через 30 лет после этого Россия стала лидером мировой золотодобычи. Экономическая эффективность россыпной золотодобычи в то время была в четыре раза выше, чем добыча рудного золота.

В настоящее время Россия является единственной страной в мире, где в последние годы до 50% золота добывалось из россыпей (в мире – 7%). Каждая из 80% разведанных и разрабатываемых россыпей имеет запасы менее 500 кг. Но именно они обеспечивали «золотой запас» и являлись основным источником золота в России (Беневольский, Иванов, 1999). На 2016 г. государственным балансом учтено около 5,5 тыс. россыпных месторождений. Прирост запасов золота в результате геологоразведочных работ начиная с 1994 г. не компенсирует их погашения при добыче. С сокращением запасов происходит исчерпание ресурсного потенциала, поискового задела. Этот процесс продолжается. В Пермском крае начиная с 2009 г. до 2015 г. при учтенных запасах более 15 т не отрабатывались месторождения золота и платины. Государственным балансом не учтено ни одно месторождение рудного золота.

проводившейся в 40-80-е гг. прошлого столетия (период основной подготовки ресурсного потенциала россыпного золота и платины), технологии изучения не позволяли достоверно оценить минерагенический потенциал всего золота, особенно его мелких и тонких классов. В материалах по минерально-сырьевой базе россыпей золота и платины в Советском Союзе (впоследствии России) не содержится информации о мелком и тонком золоте. По данным последних исследований (Лунев, Наумов, 2000; Неронский, Сафронов, 1988; Савко, Шевырев, 2001 и др.) установлено, что основная доля золота на планете представлена именно мелким и тонким золотом, зернами менее 100-200 мкм.

В России и за рубежом геологические закономерности формирования благородноме-талльной минерализации, в особенности мелкого (0,25-0,1 мм), тонкого (0,1-0,05 мм) и ультратонкого (менее 50 мкм) золота и платины изучены слабо, так как извлекать такие мелкие частицы из природных и техногенных россыпей при проведении геологических работ чрезвычайно сложно (Кузнецова, 2011; Наумов, 2010; Наумов, 2011).

Золотоносные техногенно-минеральные образования (ТМО) сосредоточены на огромных по площади и запасам полигонах

отработки россыпей, добычи и обогащения руд коренных золотых, а также комплексных золотосодержащих месторождений. Это огромный по значимости и слабо изученный минерально-сырьевой ресурс для производства золота в России и мире, который обладает рядом технологических преимуществ, в том числе и как частично возобновляемый ресурс (Беневольский, Иванов, 1999; Ковле-ков, 2002; Макаров, 2010; Техногенное…, 2013).

Актуальность изучения ТМО определяется, по крайней мере, тремя причинами:

-

1. Непрерывно накапливающиеся продукты отработки в горном производстве являются естественным источником химически активных соединений. Первичные минеральные соединения разрушаются и в виде различных химических соединений поступают в гидро-, лито-, био- и атмосферу. Масштаб и механизмы кругооборота минеральных и химических соединений, формы их минеральных накоплений мало известны.

-

2. Техногенные среды, в которых протекают разнообразные минералогогеохимические превращения, являются природными лабораториями или обогатительными «фабриками» в недрах (т.н. первый тип). Они представляют промышленный интерес для непосредственного изучения многих процессов экзогенного и гипергенного минерало-, породо- и рудообразования.

-

3. Преобразование и перегруппировка вещества ТМО нередко приводят к образованию так называемых геотехногенных месторождений. Поскольку процесс этот зависит от человека, то фабрики в недрах могут служить новым источником известных типов руд.

Поведение золота в техногенных условиях изучают ученые России и других стран мира (Ковлеков, 2002; Макаров, 2001; Наумов, 1994; 2011; Мирзеханова и др., 2014; Наумов, Генералов, 1998; Петровская, 1973; Bowell et al., 1993; Freise, 1931). Наиболее интересными из них являются процессы вещественного изменения состава: нарастание (Miller et аl., 1998; Наумов, 2011), в том числе в присутствии ртути (Наумов, Наумова, 2014; Naumov, Osovetsky, 2013), биогенное преобразование поверхности частиц (Куимова, 2004; Яхонтова, Зверева, 2000; Mossman et аl., 1999; Nakajima, 2003; Southam, Beveridge, 1994); механическое разрушение хрупких частиц золота в условиях техногеогенеза (Наумов, 2010; Наумов, Генералов, 1998).

Результаты исследований

Техногенные месторождения золота в последние годы признаны огромным и слабо изученным минерально-сырьевым ресурсом для производства золота в России и мире. Они сосредоточены на огромных по площади и запасам полигонах отработки россыпей, добычи и обогащения руд коренных золотых, а также комплексных золотосодержащих месторождений. Не всегда ясны процессы преобразования вещества в пределах отработанных площадей. Поэтому изучение золотоносных комплексов техногенных объектов необходимо для наращивания минерально-сырьевой базы золота. По мнению аналитиков МПР России, увеличению добычи золота из техногенных образований мешают, прежде всего, отсутствие учета (кадастра) техногенных месторождений и неэффективность применяемых технологий изучения и разработки месторождений.

Помимо мелкого и тонкого золота в отвалах россыпей установлены значительная часть крупного золота в сростках, минеральные пленки на золоте и пленки золота на разных минеральных частицах, образующиеся в техногенных условиях. Кроме того, в отвалах протекают процессы укрупнения и диспергации золота, изменяющие его технологические характеристики. Неоднократно отмечено влияние железоокисляющих бактерий на процессы разложения, переноса и аккумуляции осадков и золота на сульфидсодержащих объектах Урала (Наумов и др., 2013). Ряд закономерностей изменения состава отложений и золотоносных фаз установлен на золоторудных объектах Урала, Узбекистана, Канады (Наумов и др., 2011; Наумов, Наумова, 2013; Lalomov et al., 2017; Nakajima, 2003; Naumov, Osovetsky, 2013; Naumova et al., 2013). Доказано, что они имеют черты сходства с изменениями золота в техногенных россыпях. Поведение золота в техногенных условиях изучают ученые России и других стран мира. На Верхнем Приамурье описаны процессы физикохимического укрупнения (агрегирования)

золота в лежалых эфелях драг. Укрупнение золота до 3,0-0,5 мм доказано путем «слипания» мельчайших частиц золота, чешуек, иголок под влиянием ртути (Банщикова, Литвинцев, 2010). Биологическое воздействие на геологические процессы преобразования золотоносных фаз отражено в работе Н.А. Куимовой (2004). Разными авторами показаны находки самородного золота (в том числе в аллювии) с фоссилиями микроорганизмами (Амосов, Васин, 1995; Наумов и др., 2003). Биохимическая дифференциация и интеграция золота свойственны металлу при взаимодействии с бактериями, грибами и другими микроорганизмами. Роль микробиоты в формировании золотоносности достаточно высока (Яхонтова, Зверева, 2000).

В практике повторной отработки техногенных россыпей отмечают значительную долю относительно крупного золота, которое теоретически должны были бы извлечь при существующих технологиях отработки. Недоизвлечение золота объясняют исключительно устаревшими технологиями и некачественной работой обогатительного оборудования. При этом следует учитывать, что в техногенных условиях происходит активизация процесса мобилизации и укрупнения золота (техногеогенез). Именно его роль в условиях развития определенных минераге-нических условий (криогенез, наличие связанного золота в сульфидах, высвобождающегося при их разложении) является определяющей, по нашему мнению, для восстановления золота до гравитационно извлекаемых размеров. Этот процесс также связан с другим, противоположным процессом – диспер-гацией и распадом золотоносных фаз на мельчайшие частицы. Об этом свидетельствуют весовые накопления «золотой пыли» (частиц менее 5 мкм). На выяснение особенностей протекания этих процессов направлены настоящие исследования. Судя по фактам и масштабам отработки техногенных россыпей в Якутии и Магаданской области этот эффект (укрупнения золота в техногенных условиях) недооценен и не учитывается.

Процесс техногенеза или формирование техногенно-минеральных образований (ТМО) при отработке россыпей и рудных месторождений представляет собой запуск фабрик в недрах (первый тип), где в техногенных образованиях протекают природные процессы перераспределения вещества. Породы и минералы, извлеченные из недр, меняют свой состав, приспосабливаясь к новым для них условиям среды. В результате такого «приспособления» происходит высвобождение, растворение, перенос, регенерация и восстановление (укрупнение) золотоносных фаз.

Так природа «подсказывает» пути изменения и преобразования золотоносных фаз в техногенных условиях. Необходимо изучить, разобраться и начать управлять процессами преобразования золота в рамках предлагаемых Природой условий, перейти от неосознанных действий к осознанному управлению геологическими процессами в техногенных условиях, реализовать принцип «смотри, что делает природа, попробуй, повтори» .

Для теоретического обоснования и практической реализации этих принципов введено понятие « техногенный рудогенез », объем которого составляет геологический процесс создания природой или человеком новых рудных объектов из техногенных осадков в результате процессов техногенеза и техногеогенеза (Наумов, 2010). В природнотехногенных условиях установлены примеры созданных природой золотых техногенных руд. Это литифицированные в результате техногеогенеза агрегаты (конгломераты) с цементом гидрооксидов железа из головной части намывной техногенной фации участка «Болдер Майнер» (р. Индиан, Юкон, Канада) с видимым золотом (Naumov et al., 2013).

На отдельных приисках Урала, Канады, Сибири, Узбекистана оценены некоторые параметры распределения и формы нахождения золота и платиноидов, в том числе мелких и тонких фракций, в техногенных россыпях. На объектах Урала установлено, что в техногенных россыпях происходит укрупнение (агрегация) или уменьшение крупности (диспергация) частиц золота. Определены золотосодержащие интерме-таллиды со следами воздействия ртутистых фаз, а также замещение металлов и укрупнение зерен. Предварительно оценены различные типы техногенных отвалов, отличающиеся условиями формирования и распределения полезных компонентов в теле отвалов, обоснована необходимость их изучения с целью повторного извлечения зерен полезных компонентов. Апробированы технологические приемы доизвлечения мелкого золота при разработке россыпного месторождения золота в Нижне-Туринском районе Свердловской области (Наумов, Наумова, 2013; 2014).

На Исовском золотоплатиновом прииске (Средний Урал) изучены образцы из многолетних отвалов (Хазов и др., 2015; Naumova et al., 2013). За время своего существования сыпучие и рыхлые отходы Исовских россыпей подверглись существенной перегруппировке и вторичной литификации со значительным модифицированием первичных и образованием множества новых рудных минералов. Согласно полученным новым данным, участки вторичной литификации представляют собой своеобразные конглобрек-чии, в которых зерна обломочных минералов и их сростков в разной степени измененных, а также частицы новообразованных минералов цементируются вторичным микрокристаллическим оксигидроксидно-железистым материалом.

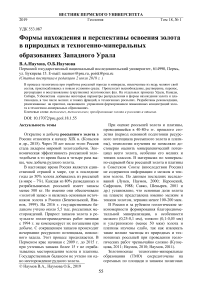

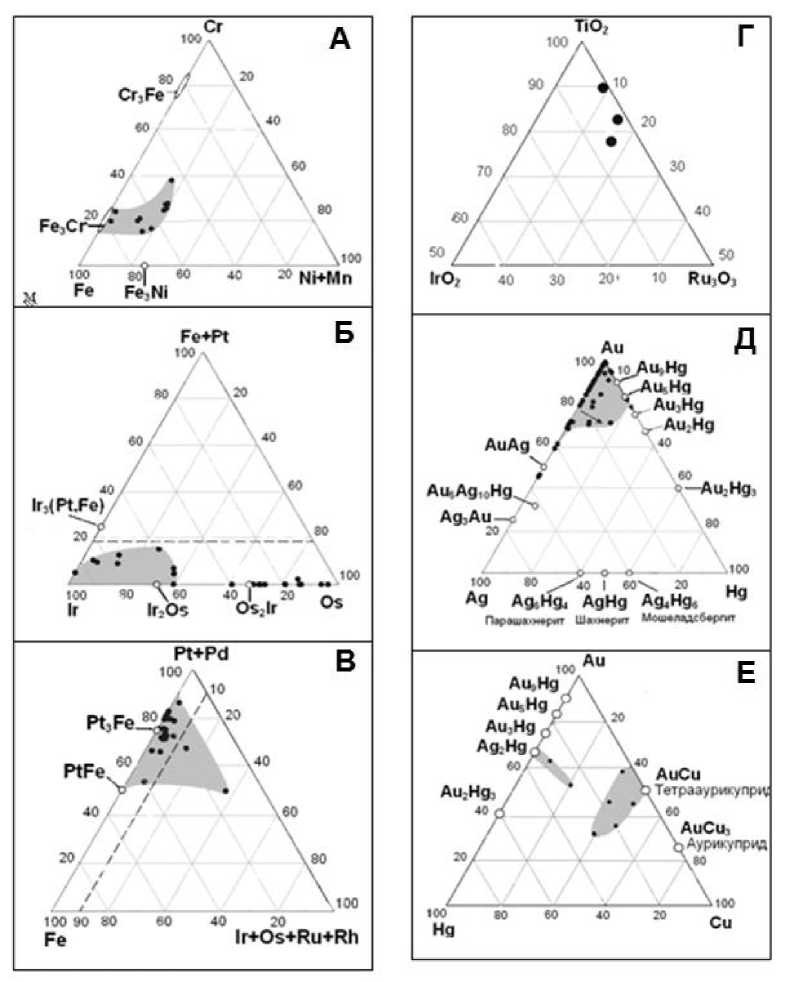

В результате проведенных рентгеноструктурных, электронно-микроскопических и рентгеноспектральных микрозондовых исследований в составе исовских геотехноген-ных конглобрекчий выявлена широкая ассоциация самороднометалльных, интерметал-лидных, халькогенных и оксидных минералов, многие из которых являются результатом вторичного аутигенного минералообразования, непрерывно осуществлявшегося в течение десятков лет в ходе экзогенногипергенной перегруппировки отвального вещества. Обнаруженные минералы такого рода представлены отдельными зернами, микрокорками нарастания и обрастания, вторичной каймой на зернах и их агрегатах. Среди самороднометаллических фаз установлены растворы никеля и хрома в железе, иридий-осмиевые смеси с примесью платины и железа; железоплатиновые растворы с содержанием тугоплавких платиноидов до 10 ат. % и незначительной примесью палладия. В целом выявленная ассоциация плати-ноидных минералов мало похожа на таковую в уральских платиноносных габбро-ультрабазитовых массивах, послужившую первоисточником для платиноносных россыпей. Кроме платиноидов в исследуемых конглобрекчиях присутствуют частицы хорошо окристаллизованных золотосеребряных смесей (до электрума) с примесью ртути от 5 (ртутьсодержащее золото) до 20 (амальгамы состава Au5Hg) ат.%; ртутьсодержащее медистое золото, близкое по составу к тетра-аурикуприду (до амальгам AuCu), золотосвинцовых фаз, включая анюйит и хун-чунит.

Помимо перечисленных выше фаз в исследованных отвалах выявлены гидроксил-серно-хлоридные соединения, сульфаты и оксиды. Все эти минералы развиваются на зернах первично-россыпных и, вероятно, некоторых вторичных минералов в виде микрокорок нарастания, реакционной каймы и внутренних выделений, что указывает на протекание окислительных реакций. Подобные фазы ранее выявлены нами также в качестве аутигенных в некоторых захороненных под почвенным покровом аллювиальных золотоплатиновых россыпях. Выявленные нами модифицированные и аутигенные фазы (Хазов и др., 2015) были сгруппированы в несколько минеральных систем (рисунок).

Результаты исследований приводят к следующему заключению. В среде многолетних отвальных песков практически непрерывно происходят существенные минералогогеохимические преобразования, важнейшими следствиями которых являются гравитационная и физико-химическая перегруппировки вещества с укрупнением частиц и вторичной цементацией. При этом значительно возрастает химическая активность геотехно-генных материалов из-за образования в них аутигенных фаз ажурно-губчатого строения и зачастую смешанного, неравновесного состава. Важную роль в формировании новых свойств ТМО играют тонкодисперсные фракции необычных минералов с размером индивидов 20-50 мкм, образовавшихся, в частности, в ходе разложения амальгам. В итоге всех преобразований в отвальной толще возникает потенциально перспективная вторичная минерализация, которую можно рассматривать как признак формирующегося геотехногенного рудного месторождения.

Классификация минеральных систем: А – Fe-Cr-Ni; Б – Ir-Os-(Pt+Fe), пунктирная линия разделяет области составов исследованных фаз и платиноcодержащих иридий-осмиевых минералов; В – Pt-Fe-(Ir+Os), пунктирной линией отмечен предел обогащения тугоплавкими платиноидами железоплатиновых минералов; Г – оксидные включения в изоферроплатине; Д – Au-Ag-Hg; Е – Au-Cu-Hg. Черные точки – состав исследованных фаз, белые точки – состав минералов и стехиометричных соединений, жирные стрелки - векторы эпигенетической амальгамации

Потенциальные возможности использования результатов исследования

На основе изученных закономерностей разработаны рекомендации, реализованные на практике, касающиеся управления формированием повышенных концентраций золота в ТМО (технорудогенеза) на основе законов механической (создание механических барьеров, технологических ловушек и др.), физико-химической (создание геохимических барьеров, размещение металлических

«подложек»), биохимической (формирование пленок на поверхности золота и других металлов) дифференциации. Фактическое извлечение золота при существующих условиях увеличивается на 5-20%.

Удачным результатом изучения форм нахождения и преобразования золота в техногенно-промышленных условиях была разработка модульных технологий, примененных на одной из россыпей Урала. В результате реализации проекта ФЦП МОН РФ на россыпи дополнительно получено 6% или

9,24 кг химически чистого золота. Анализ форм нахождения золота в шламохранилище золоторудного объекта Урала и куче выщелачивания месторождения Мурунтау (Узбекистан) позволил подготовить рекомендации для повышения степени извлечения золота в масштабах предприятий (Наумов и др., 2011).

Использование закономерностей поведения золота в связи с техногенными процессами позволяет проводить работы с золотом без его извлечения из недр. Перспективно использование золотоносных техногенных образований для создания химических заводов в недрах (второй тип). Обоснована возможность использования промежуточных продуктов обогащения (золотосодержащих растворов, возникающих в процессе промышленного выщелачивания) для решения задач химического производства.

Исследование условий и механизмов формирования ТМО, процессов изменения внутреннего строения и поверхностных свойств частиц золота, объяснение природы биогеохимических изменений структуры и состава благородных металлов обеспечат прорывы в области геологии природных и техногенных россыпей. Для этого нужны детальные комплексные геолого-химические и наноминералогические исследования.

Практическим итогом научных исследований будут разработки для создания новых геотехнологических методов формирования и последующего освоения ТМО, в том числе золотоносных растворов и сорбированного на глинистых частицах благородного металла.

Теоретические и практические работы по изучению форм нахождения золота в природных и техногенных образованиях способствуют вовлечению золотоносного потенциала Пермского края в промышленную отработку. Это важный шаг в развитии региона, обеспечивающий создание новых производств и рабочих мест.

Список литературы Формы нахождения и перспективы освоения золота в природных и техногенно-минеральных образованиях Западного Урала

- Амосов Р.А., Васин С.П. Онтогенезис самородного золота России/ЦНИГРИ. М., 1995. 151 с.

- Банщикова Т.С., Литвинцев В.С., Пономарчук Г.П. Морфологические характеристики техногенного золота и закономерности его пространственного расположения в отвальных комплексах//Россыпи и месторождения кор выветривания: современные проблемы исследования и освоения. Новосибирск: Изд-во ООО «Апельсин», 2010. С. 82-86.

- Беневольский Б.И., Иванов В.Н. Минерально-сырьевая база золота на рубеже XXI в.//Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. М., 1999. № 1. С. 9-16.

- Ковлеков И.И. Техногенное золото Якутии. М.: Горная книга, 2002. 303 с.

- Копылов И.С., Наумов В.А., Наумова О.Б., Харитонов Т.В. Золото-алмазная колыбель России. Пермь, 2015. 131 с.

- Кузнецова И.В. Геология, тонкодисперсное и наноразмерное золото в минералах россыпей Нижнеселемджинского золотоносного узла (Приамурье): автореф. дис. канд. геол.-мин. наук. Благовещенск, 2011.

- Куимова Н.Г. Аккумуляция и кристаллизация золота микроорганизмами, выделенными из рудных и россыпных месторождений/Рос. акад. наук, Дальневост. отд-ние, Амур. науч. центр, ботан. сад. Владивосток, 2004.

- Лунев Б. С., Наумов В. А. Мелкое золото -главное золото нашей планеты//Геология и полезные ископаемые Западного Урала: матер. регион. науч. конф. Пермь, 2000. С. 50-55.

- Макаров В.А. Геолого-технологические основы ревизии техногенного минерального сырья на золото. Красноярск: ООО «Поликом», 2001. 132 с.

- Мирзеханова З.Г., Мирзеханов Г.С., Дебелая И.Д. Техногенные образования россыпных месторождений золота: ресурсно-экологические аспекты отработки/ДВО РАН. Хабаровск, 2014. 297 с.

- Неронский Г.И., Сафронов П.П. «Новое золото» в россыпях Приамурья//Глубинное строение океана и его континентального обрамления/ДВО РАН. Благовещенск, 1988. Ч. 3. С. 55-56.

- Наумов В.А. Минерагения и перспективы комплексного освоения золотоносного аллювия Урала и Приуралья: монография/Перм. нац. исслед. ун-т. Пермь, 2011. 182 с.

- Наумов В.А. Особенности формирования и распределения благородных металлов в техногенных россыпях и отвалах Урала//Горный журнал. Известия высших учебных заведений. 1994. № 8. С. 39-50.

- Наумов В.А. Концепция управления формированием месторождений на примере техногенных россыпей золота//Естественные и технические науки. 2010. № 2. С. 262-265.

- Наумов В.А. Минерагения, техногенез и перспективы комплексного освоения золотоносного аллювия: автореф. дис. докт. геол.-мин. наук/Перм. гос. ун-т. Пермь, 2010. 42 с.

- Наумов В.А., Генералов М.Е. Преобразование золота в процессе техногенеза//Минералогия Урала. III региональное совещание. Миасс, 1998. Т. I. С. 100-103.

- Наумов В.А., Илалтдинов И.Я., Осовецкий Б.М., Макеев А.Б., Голдырев В.В. Золото Верхнекамской впадины. Кудымкар; Пермь, 2003. 188 с.

- Наумов В.А., Осовецкий Б.М., Наумова О.Б. Результаты исследований и предложения по извлечения золота на некоторых золоторудных объектах России и Узбекистана//Геология и полезные ископаемые Западного Урала. Пермь, 2011. С. 50-52.

- Наумов В.А., Наумова О.Б. Взаимодействие золота с ртутью в техногенных отвалах Урала//Современные проблемы науки и образования. 2014. № 6.

- Наумов В.А., Наумова О.Б. Преобразование золота в техногенных россыпях//Современные проблемы науки и образования. 2013. № 4.

- Наумов В.А., Наумова О.Б., Осовецкий Б.М. Преобразование рудного золота при выщелачивании//Современные проблемы науки и образования. 2013. № 6. С. 550-555.

- Петровская Н.В. Самородное золото. М.: Наука, 1973. 253 с.

- Савко А.Д., Шевырев Л.Т. Ультратонкое золото//Труды НИИ Воронежского университета. Воронеж, 2001. Вып. 6. 151 с.

- Техногенное минеральное сырье Урала/В.А. Перепелицын, В.М. Рытвин, В.А. Коротеев, А.Б. Макаров, В.Г. Григорьев, С.И. Гильварг, В.А. Абызов, А.Н. Абызов, Ф.А. Табулович. УрО РАН. Екатеринбург, 2013. 332 с.

- Хазов А.Ф., Наумов В.А., Кудряшова О.С., Наумова О.Б. Исследование процессов, протекающих в минеральных отвалах золотоплатиновых россыпей//Химическая промышленность сегодня. 2015. № 2. С. 7-17.

- Яхонтова Л.К., Зверева В.П. Основы минералогии гипергенеза. Владивосток, 2000. 336 с.

- Bowell R.J., Gize A.P., Foster R.P. The role of fulvic acid in the supergene migration of gold in tropic rain forest soils//Geochim. Cosmochim. Acta. 1993. Vol. 57. P. 4179-4190.

- Freise F.W. The transportation of gold by organic underground solutions//Econ. Geol. 1931. Vol. 26. P. 412-431.

- Lalomov A.V., Chefranov R.M., Naumov V.A., Naumova O.B., LeBarge W., Dilly R.A. Typomorphic features of placer gold of Vagran cluster (the Nothern Urals) and search indicators for primary bedrock gold deposits//Ore Geol. Rev. 2017. Vol. 85. P. 321-335.

- Miller J.R., Lechler P.J., Desilets M. The role of geomorphic processes in the transport and fate of mercury in the Carson River basin, west-central Nevada//Environ. Geol. 1998. Vol. 33. P. 249-262.

- Mossman D.J., Reimer T.O., Durstling H. Microbial processes in gold migration and deposition: modern analogues to ancient deposits//Geosci. Canada. 1999. 26, 131-140.

- Nakajima A. Accumulation of gold by microorganisms//W.J. Microbiol. Biotech. 2003. Vol. 19. P. 368-374.

- Naumov V., LeBarge W., Kovin O. A new insight into origin of the Yukon placer gold//The 45 th International October Conference on Mining and Metallurgy. Bor Lake Bor (Serbia), 2013. 4 p.

- Naumov V. A., Osovetsky B. M. Mercuriferous Gold and Amalgams in Mesozoic-Cenozoic Rocks of the Vyatka-Kama Depression//Lithology and Mineral Resources. 2013. Vol. 48, № 3. P. 237-253.

- Naumova O.B., Naumov V.A., Osovetskiy B.M., Lunev B.S., Kovin O.N. Nanoforms of Secondary Gold in the Tailings Wastes: Placers of Is River, Russia//Middle-East J. of Sci. Res. 2013. Vol. 18 (3). P. 316-320.

- Osovetsky B.M., Naumova O.B., Naumov V.A. Natural processes of nanogold concentrations//16th International Multidisciplinary Scientific Geoconference. SGEM 2016. Vienna, 2016. Book 6, Vol. 3. P. 105-112

- Southam G., Beveridge T.J. The in-vitro formation of placer gold by bacteria//Geochim. et Cosmochim. Acta. 1994. Vol. 58. P. 4527-4530.