Формы проявления аддиктивного поведения подростков в контексте девиантности

Автор: Назарова Н.Б.

Журнал: Инженерные технологии и системы @vestnik-mrsu

Рубрика: Теория и практика воспитания

Статья в выпуске: 2, 2009 года.

Бесплатный доступ

В статье предпринята попытка рассмотрения различных форм проявления аддиктивного (зависимого) поведения современных подростков преимущественно в психолого-педагогическом аспекте. Признавая зависимое поведение многофакторным явлением, автор обосновывает необходимость разработки комплексной модели по коррекции аддиктивного поведения в контексте девиантности.

Короткий адрес: https://sciup.org/14719302

IDR: 14719302

Текст научной статьи Формы проявления аддиктивного поведения подростков в контексте девиантности

В статье предпринята попытка рассмотрения различных форм проявления аддиктивного (зависимого) поведения современных подростков преимущественно в психолого-педагогическим аспекте. Признавая зависимое поведение многофакторным явлением, автор обосновывает необходимость разработки комплексной модели по коррекции аддиктивного поведения в контексте девиантности.

Очевидная сложность определения девиантности (от лат. deviatio — «отклонение») обусловлена прежде всего междисциплинарным характером изучаемого понятия, так как термин используется в двух основных значениях. В значении «поступок, действие человека, не соответствующие официально установленным или фактически сложившимся в данном обществе нормам» [1, с. 257] девиантное поведение выступает предметом психологии, педагогики и психиатрии, В значении «социальное явление, выражающееся в относительно массовых и устойчивых формах человеческой деятельности, не соответствующих официально установленным или фактически сложившимся в данном обществе нормам и ожиданиям» [5, с. 7] оно является предметом социологии, права, социальной ПСИХОЛОГИИ.

На сегодняшний день в педагогической литературе под девиантным поведением понимается отклонение от принятых в данном обществе, социальной среде, ближайшем окружении, коллективе социально-нравственных норм и ценностей, нарушение процесса усвоения и воспроизводства социальных норм и культурных ценностей, а также саморазвития и самореализации в том обществе, к которому человек принадлежит [7]. В психологической литературе, по справедливому замечанию Ж. Годфруа, вопрос: «Какое поведение можно считать нормальным?» — является центральным для объяснения человеческого поведения, в том числе отклоняющегося [2, с. 126], Е. В. Змановская девиантным называет устойчивое поведение личности, отклоняющееся от наиболее важных социальных норм, причиняющее реальный ущерб обществу или самой личности, а также сопровождающееся социальной дезадаптацией [3].

Внутри чрезвычайно сложной и многообразной категории «отклоняющееся поведение личности» выделяется подгруппа так называемого аддиктивного (зависимого) поведения. В переводе с англ, addiction — «склонность, пагубная привычка». В наши дни этот вид девиации считается наиболее распространенным среди подростков.

В широком смысле под зависимостью понимается «стремление полагаться на кого-то или что-то в целях получения удовлетворения или адаптации» [4, с, 71]. Профессор Е. В. Змановская выделяет следующие формы зависимого поведения [3, с. 119]:

-

-— химическая эявисимпс.тк (курение, ТОК сикомания, наркозависимость, лекарственная зависимость, алкогольная зависимость);

-

— нарушения пищевого поведения (переедание, голодание, отказ от еды);

— гэмблинг — игровая зависимость (компьютерная, азартные игры);

— сексуальные аддикции (зоофилия, фетишизм, лигмалионизм, трансвестизм, эксбицио-низм, вуайеризм, некрофилия, садомазохизм);

— религиозное деструктивное поведение (религиозный фанатизм, сектантство).

При этом степень тяжести аддиктивного поведения может быть различной — от практически нормального поведения до тяжелых форм биологической зависимости, сопровождающихся выраженной соматической и психической патологией, В связи с этим некоторые авторы различают аддиктивное поведение и просто вредные привычки, которые не достигают степени зависимости и не представляют фатальной угрозы, например переедание или курение [9, с. 29]. Выбор личностью конкретного объекта зависимости отчасти определяется его специфическим действием на организм человека. Как правило, люди отличаются по индивидуальной предрасположенности к тем или иным объектам аддикции. Особая популярность алкоголя во многом обязана широкому спектру его действия — он может с одинаковым успехом использоваться для возбуждения, согревания, расслабления, лечения простудных заболеваний, повышения уверенности и раскованности.

Различные формы зависимого поведения имеют тенденцию сочетаться или переходить друг в друга. Например, курильщик с многолетним стажем, отказавшись от сигарет, может испытывать постоянное желание есть. Следовательно, несмотря на кажущиеся внешние различил, рассматриваемые формы поведения имеют принципиально схожие психологические механизмы, В связи с этим выделяют общие признаки аддиктивного поведения. Прежде всего зависимое поведение личности проявляется в ее устойчивом стремлении к изменению психофизического состояния. Данное влечение переживается человеком как импульсивно-категоричное, непреодолимое, ненасышаемое. Внешне это может выглядеть как борьба с самим собой, а чаще — как утрата самоконтроля. Самооправдание своего поведения является неотъемлемым спутником девиантной личности. Подросток видит причины негативных поступков в окружающих обстоятельствах, ведет себя, как все (курит, пьянствует, сквернословит): «А что плохого я делаю? Живу, как все. Это среда сделала меня таким. Таковы времена, обстоятельства и окружающие меня люди».

Аддиктивное поведение появляется не вдруг, оно представляет собой непрерывный процесс формирования и развития зависимости. Аддикция имеет начало (нередко безобидное), индивидуальное течение (с усилением зависимости) и исход. Мотивация поведения различна на различных стадиях зависимости. Немаловажной характерной особенностью зависимого поведения является его цикличность. Перечислим фазы одного цикла [3, с. 122]:

— наличие внутренней готовности к аддик-тивному поведению;

— усиление желания и напряжения;

— ожидание и активный поиск объекта аддикции;

— получение объекта и достижение специфических переживаний;

— расслабление;

— фаза ремиссии (относительного покоя).

Далее цикл повторяется с индивидуальной частотой и выраженностью. Например, для одного аддикта цикл может продолжаться месяц, для другого ■—- один день. Зависимое поведение не обязательно приводит к заболеванию или смерти, но закономерно вызывает личностные изменения и социальную дезадаптацию.

Ц. П. Короленко и Т. А. Донских [6] указывают на типичные социально-психологические изменения, сопровождающие формирование аддикции. Первостепенное значение имеет формирование аддиктивной установки — совокупности когнитивных, эмоциональных и поведенческих особенностей, вызывающих аддиктивное отношение к жизни. Аддиктивная установка выражается в появлении сверхценного эмоционального отношения к объекту аддикции (например, в беспокойстве о том, чтобы был постоянный запас сигарет). Мысли и разговоры об объекте начинают преобладать. Усиливается механизм рационализации — интеллектуального оправдания аддикции («все курят», «без алкоголя нельзя снять стресс», «кто пьет, того болезни не берут»). При этом формируется так называемое магическое мышление и «мышление по желанию», вследствие чего снижается критичность к негативным последствиям аддиктивного поведения и аддиктивному окружению («все нормально»; «я могу себя контролировать»). Параллельно развивается недоверие ко всем «другим», в том числе специалистам, пытающимся оказать аддикту медико-социальную помощь («они не могут меня понять, потому что сами не знают, что это такое»).

Аддиктивная установка неизбежно приводит к тому» что объект зависимости становится целью существования, а употребление — образом жизни. Жизненное пространство сужается до ситуации получения объекта. Все остальное — прежние моральные ценности, интересы, отношения — перестает быть значимым. Желание «слиться» с объектом настолько доминирует, что человек способен преодолеть любые преграды на пути к нему, проявляя незаурядную изобретательность и упорство. Наркоман, уходя в мир ирриального, разрушает личность и моральные принципы буквально в течение года. Неудивительно, что ложь зачастую становится неизменным спутником зависимого поведения. Критичность к себе и своему поведению существенно снижается, усиливается защитноагрессивное поведение, нарастают признаки социальной дезадаптации.

Вследствие чего же подросток легко поддается чужому влиянию? Почему не желает отстаивать свою точку зрения и решительно следовать здравым принципам? Наука ищет ответы на эти вопросы параллельно с развитием культуры. Исторически первой, вероятно, выступила моральная модель, объясняющая аддиктивное поведение как следствие бездуховности и морального несовершенства. Эта модель восходит к религиозным воззрениям, в соответствии с которыми пагубные привычки являются одним из проявлений греховности человека: безбожие, вера в равноправность добра и зла (дуализм), чревоугодие, пьянство, лень, уныние, отчаяние, желание себе смерти при разных жизненных обстоятельствах, страсть, обидчивость, трусость, блуд и др.

С этических позиций человек полностью несет ответственность за свое поведение. Например, алкоголики, чтобы справиться с дурной привычкой, должны запретить себе пить и преодолеть слабую волю. В настоящее время моральная модель если и имеет место, то скорее применяется к наркозависимым в основном из-за тесной связи между употреблением наркотиков и совершением правонарушений [3, с. 123]. Другой концептуальной парадигмой аддиктив-ного поведения являются отдельные поведенческие «симптомы» или привычки. Например, курение может быть привычкой, не связанной ни с серьезными личностными проблемами, ни с болезненным расстройством. Такое поведение формируется по законам научения так же, как и любые другие (в том числе полезные) поведенческие стереотипы. Например, подросток может приобщиться к курению в значимой для него компании, получая одобрение сверстников и ощущение взрослости. Следовательно, воспитательное воздействие должно быть преимущественно направлено на искоренение конкретной привычки.

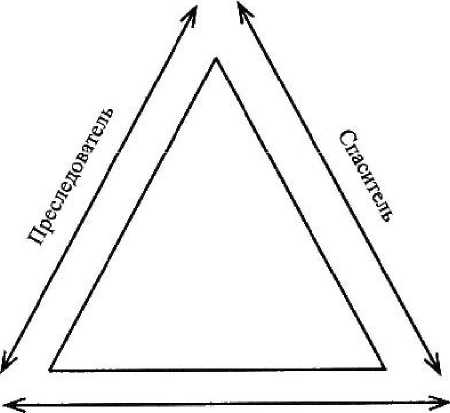

Все чаще зависимое поведение рассматривается в рамках системно-личностной модели как дисфункциональное, связанное со сбоем в жизненно важных функциях и в системе значимых отношений личности. Например, повышение частоты употребления алкоголя может быть связано с неуспехом на работе, наркозависимое поведение подростка — служить цели удержать родителей от развода; а переедание — сигнализировать о проблемах в интимно-личностной сфере. И именно эта модель четко прослеживается при анализе неконструктивных взаимоотношений девиантных подростков. Используя схему американского психотерапевта С. Карп-мана — драматический треугольник (рисунок), мы проанализировали конфликтные взаимоотношения исходя из предложенных ролей: преследователя, жертвы или спасителя.

Жертва

Рисунок

Драматический треугольник С. Карпмана

Преследователь — это как правило человек, который унижает других, считая их стоящими ниже себя по уровню развития. Спаситель также считает других людей ниже себя, однако, предлагает помощь исходя из более высокого положения. Жертва ощущает свое принижен- ное положение, считая себя неблагополучным человеком, окруженным ужасными жизненными обстоятельствами. Причем носителем аддиктивного поведения могут выступить как жертва, так и преследователь, и спаситель. Из анализа поведения подростков в конфликтных ситуациях следует, что «исполнение» ролей имеет девиантную окраску. Поскольку первые две роли (преследователь и спаситель) мотивированы только удовлетворением потребности признания и самоутверждения, а третья роль (жертва) имеет в своей основе мотив только на удовлетворение в безопасности и обеспечении покоя. Следовательно, мотивы удовлетворения потребностей разные, избираемые же средства являются составляюшими одного ряда.

На современном этапе развития науки приоритет отдается комплексной модели аддиктивного поведения, рассматривающей зависимость как следствие нарушений в функционировании сложной многоуровневой системы «социум—личность—организм» в нескольких планах: культурологическом, социальном, правовом, медико-биологическом, психолого-педагогическом, признавая тем самым зависимое поведение многофакторным явлением. Многочисленные исследования, посвященные происхождению аддиктивного поведения, констатируют о связи между поведением родителей и последую щим зависимым поведением детей: это работы М. Балинта, М. Кляйн, Б. Спока, М. Маллер и др. Ведущая роль в формировании зависимости, ПО мнению ряда авторов, принадлежит младенческой травме (в форме мучительных переживаний в первые два года жизни). Травма может быть связана с физической болезнью, утратой матери или ее неспособностью удовлет ворять потребности ребенка, несовместимостью темпераментов матери и ребенка, чрезмерной врожденной возбудимостью малыша и др. Иногда родители даже не догадываются о своем психотравмирующем воздействии на младенца, когда, например, из лучших побуждений или по рекомендациям докторов стараются приучить его к жесткому режиму питания, запрещают себе «баловать» ребенка или даже упорно пытаются сломить его упрямый нрав. Переживая дистресс, в котором малыш не в состоянии помочь себе, он попросту засыпает. Однако, как отмечает Г Кристал [8, с. 105], повторение тяжелой травмирующей ситуации приводит к нарушению развития и переходу в состояние апатии и отстраненности.

Позднее травму можно обнаружить по страху перед любыми аффектами, неспособности их переносить, ощущению «небезопасности» и ожиданию неприятностей. Эта особенность зависимых людей обозначается как низкая аффективная толерантность. Такие люди не умеют заботиться о себе и нуждаются в ком-то (чем-то), кто помог бы им справиться со своими переживаниями. Вместе с тем они испытывают глубокое недоверие к людям. В этом случае неживой объект вполне может заменить человеческие отношения. Таким образом люди, пережившие психические травмы в раннем детстве, имеют существенно больший риск стать зависимыми. Бездуховность, отсутствие смысла жизни, безответственность —также способствуют формированию зависимого поведения у подростков и его сохранению во взрослой самостоятельной жизни.

Резюмируя вышесказанное, отметим, что формы проявления аддиктивного поведения весьма разнообразны и для некоторых социальных групп зависимое поведение является нормой проявления групповой динамики. Например, на фоне выраженной тенденции группирования подростков психоактивные вещества выступают в роли «пропуска» в подростковую субкультуру. Учитывая, что в подростковом и юношеском возрасте влияние субкультуры максимально, то наркотические вещества (в широком смысле) можно соотнести со следующими жизненно важными для подростка функциями [3, с. 126]: поддерживают ощущение взрослости и освобождения от родителей; формируют чувство принадлежности к группе (среду неформального общения); дают возможность отыгрывать сексуальные и агрессивные побуждения; помогают регулировать эмоциональное состояние; реализуют креативный потенциал подростков через экспериментирование с различными веществами.

Рассматривая проблему проявления аддиктивного поведения в контексте девиантности, нельзя не отметить и тот факт, что отклоняющееся от нормы поведение при систематической работе по устранению зависимостей и причин их рецидивов поддается коррекции. Однако нельзя забывать, что подросток может справиться с различными формами проявления своей зависимости только при осознании яичной ответственности за позитивные изменения и при получении необходимой и своевременной в ысокок ва лиф иц и ро в ан ной психол ого -педаго -гической помощи взрослых.

Список литературы Формы проявления аддиктивного поведения подростков в контексте девиантности

- Гилинский Я. И. Девиантология: социология преступности, наркотизма, проституции, самоубийств и других «отклонений»/Я. И. Гилинский. -СПб.: Пресс, 2004. -518 с.

- Годфруа Ж. Что такое психология: в 2 т. Т. 2/Ж. Годфруа; пер. с фр. -М.: Мир, 2001. -376 с.

- Змановская Е. В. Девиантология. Психология отклоняющегося поведения/Е. В. Змановская. -М.: Академия, 2006. -288 с.

- Клейберг Ю. А. Психология девиантного поведения/Ю. А. Клейберг. -М.: Сфера, 2007. -159 с.

- Кондрашенко В. Т. Девиантное поведение у подростков/В. Т. Кондрашенко. -Минск: Беларусь, 1988. -244 с.

- Короленко Ц. П, Семь путей к катастрофе. Деструктивные формы поведения в современном мире/Ц. П. Короленко, Т. А. Донских. -Новосибирск: Наука, 1990. -224 с.

- Психоаналитические термины и понятия: словарь/под ред. Б. Э. Мура, Б. Д. Файна. -М.: Класс, 2000. -304 с.

- Психология и лечение зависимого поведения/под ред. С. Даулинга; пер. с англ. Р. Р. Муртазина. -М.: Класс, 2000. -240 с.

- Психология: словарь/под ред. А. В. Петровского. -М., 1990. -С. 29.