Фортепианный аккомпанемент как средство создания фольклорного колорита в «Русской тетради» В. Гаврилина

Автор: Чжао Юйсы

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Искусствоведение

Статья в выпуске: 5-1 (104), 2025 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена исследованию роли фортепианного аккомпанемента в создании фольклорного колорита в вокальном цикле Валерия Гаврилина «Русская тетрадь». Анализируются специфические приемы фактурного, гармонического, ритмического и тембрового письма в партии фортепиано, направленные на имитацию звучания народных инструментов, воссоздание жанровых особенностей русской народной музыки и углубление образно-смыслового содержания цикла. Особое внимание уделяется новаторскому подходу Гаврилина к трактовке фортепиано не как простого сопровождения, а как активного участника музыкальной драматургии, формирующего уникальную фольклорную атмосферу произведения. Рассматриваются конкретные нотные примеры, иллюстрирующие способы достижения композитором аутентичного народного звучания средствами академического инструмента.

Валерий Гаврилин, «Русская тетрадь», фортепианный аккомпанемент, имитация народных инструментов, новая фольклорная волна, музыкальная фактура, гармония, ритм

Короткий адрес: https://sciup.org/170209273

IDR: 170209273 | DOI: 10.24412/2500-1000-2025-5-1-45-50

Текст научной статьи Фортепианный аккомпанемент как средство создания фольклорного колорита в «Русской тетради» В. Гаврилина

Вокальный цикл В. Гаврилина «Русская тетрадь» (1965) – ключевое произведение «новой фольклорной волны», где, по словам Л.В. Шкиртиль и Ю.Э. Серова, «всё было необычно, свежо, искренне» благодаря стилевому единству на основе народных источников [1, с. 15]. Хотя Гаврилин отрицал прямое цитирование фольклора [3, с. 2], исследования (И. Демидова) выявляют глубинную связь с традицией [4, с. 113-138].

Партия фортепиано, как подчёркивают те же авторы, трактуется композитором «как большой ансамбль народных инструментов» (балалайка, гармошка, гусли) [1], становясь драматургическим центром цикла. Это отражает уникальный подход Гаврилина, который, не будучи пианистом, раскрыл тембровые возможности инструмента через фольклорную призму.

Композитор изучал фольклор в экспедициях, записывая не только мелодии, но и речь исполнителей [5, с. 105-106], что позволило ему избежать стилизации. Как отмечает А. Сохор, цикл построен «концентрически» вокруг «судьбы любви» [9, с. 173], где фортепиано играет драматургическую роль. Гаврилин, не будучи пианистом, использовал инструмент темброво-изобретательно, раскрывая его ансамблевые возможности [1].

Имитация звучания народных инструментов и колокольности

Одним из наиболее ярких приемов создания фольклорного колорита является звукоподражание. Гаврилин мастерски использует различные регистры и приемы звукоизвлече-ния для имитации:

-

- Гусли и балалайка. В некоторых эпизодах фортепианная фактура напоминает переборы гуслей или бряцание балалаечных струн. Например, в первой песне «Над рекой стоит калина» начальные арпеджированные фигуры в среднем регистре, исполняемые с легкой педалью, создают ощущение прозрачности и архаичности, ассоциируясь с гусельными наигрышами.

Нотный пример (описание). Представим себе разреженные арпеджио по квартам и квинтам в правой руке (например, G-D-G-C), исполняемые piano и leggiero , на фоне выдержанного баса или квинты в левой руке. Это создает эффект резонирующих струн.

-

- Гармонь/Баян. Этот инструмент, неотъемлемый атрибут русской деревни, часто угадывается в аккордовой фактуре, характерных ритмических фигурах и «дыхании» мехов, передаваемом через динамические акценты и паузы. В песне «Дело было на гулянке» (№6)

фортепиано создает иллюзию гармошечного наигрыша.

Нотный пример (описание). В партии фортепиано можно увидеть типичные для гармони аккордовые «переборы» или чередование баса и аккорда в левой руке (например, бас C – аккорд G-мажор, бас F – аккорд C-мажор), с акцентами на слабые доли, имитирующими ритмическую пульсацию гармони. Фактура может быть достаточно плотной, с использованием коротких, отрывистых аккордов в правой руке, напоминающих игру на кнопках. Например, быстрые чередования аккордов C-dur – G-dur – C-dur с характерным ритмом «ум-ца-ца» в левой руке и отрывистыми аккордами в правой.

-

- Свирель/Пастушеские наигрыши. В лирических моментах, особенно в заключительном номере «В прекраснейшем месяце мае» (№8), фортепианные пассажи в высоком регистре могут вызывать ассоциации с пастушьей свирелью.

Нотный пример (описание). Вступление к №8. Фортепиано одноголосно или в октавном удвоении в высоком регистре исполняет простую, ясную мелодию с пентатоническими или диатоническими оборотами, напоминающую наигрыш свирели. Например, мелодическая линия в G-dur, вращающаяся вокруг звуков G-A-B-D, исполняемая piano и dolce .

-

- Колокольность. Образы колокольного звона пронизывают русскую культуру, и Гаврилин виртуозно воплощает их в фортепианной ткани. Это могут быть и тревожные набатные звучания, и мерные удары большого колокола, и перезвон маленьких колокольчиков. Особенно ярко это проявляется в кульминации песни «Зима» (№4).

Нотный пример (описание). Для имитации набата используются низкие, гулкие аккорды или кластеры с обильной педалью, создающие эффект вибрации и затухания (например, мощные аккорды на органном пункте в басу, возможно, с диссонирующими наложениями). Для похоронного колокола – медленные, размеренные удары одиночных нот или квинт в низком регистре (например, повторяющийся звук D в большой октаве с ферматой и долгой педалью). Бубенцы – быстрые, легкие пассажи или тремоло в высоком регистре. В «Зиме», на словах «холодно мне», фортепиано может использовать мощные, диссонирующие аккордовые комплексы в низком и среднем регистрах, чередующиеся с резкими, пронзительными звучностями в верхнем, создавая эффект набата и вьюги одновременно.

Фактурные и ритмические особенности, отражающие фольклорные жанры

Гаврилин не просто имитирует инструменты, но и воссоздает характерные фактурные и ритмические модели различных фольклорных жанров.

-

- Причеты и плачи. В моментах, близких к причитаниям (например, в «Страданиях» №7 или в некоторых фрагментах «Зимы»), фортепианная партия становится разреженной, с использованием «пустых» интервалов (квинты, октавы), выдержанных звуков, создающих ощущение застылости, оцепенения. Ритм может быть свободным, прерывистым, следуя за декламационной природой вокальной партии.

Нотный пример (описание). В №7, в моменты, где голос звучит a cappella или с минимальной поддержкой, фортепиано может вставлять редкие, «скупые» аккорды или одиночные звуки, часто в низком регистре, подчеркивающие трагизм. Например, после вокальной фразы, исполненной говорком, следует одинокий, тихий аккорд ля-минор в низкой тесситуре, с долгой педалью.

-

- Частушки и плясовые. В номерах, основанных на частушечном или плясовом материале («Сею-вею» №5, «Дело было на гулянке» №6), фортепиано использует острые, синкопированные ритмы, акцентированную метрику, упругую аккордовую фактуру.

Нотный пример (описание). В «Сею-вею» фортепианный аккомпанемент может строиться на повторяющихся ритмических фигурах с акцентами на слабые доли, имитируя притопывания. Например, в размере 2/4, левая рука играет бас на первую долю и аккорд на вторую, а правая рука исполняет короткие, «подхватывающие» мотивы или аккорды, создавая эффект упругости и танцевальности. И. Демидова приводит слова народной певицы о стиле исполнения подобной песни. «Эту поют, как топором рубят» [4, с. 128], и фортепианная партия Гаврилина часто отражает эту «рубленую» манеру через резкие стаккатные аккорды.

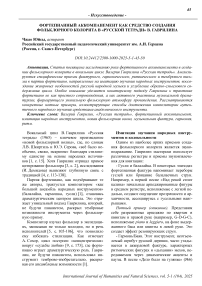

Рис. 1. В. Гаврилин. «Сею-вею»

-

- Лирическая песня. В более распевных, лирических фрагментах фортепиано поддерживает кантилену голоса, используя мягкие арпеджио, певучие подголоски, создавая гармоническую опору, напоминающую хоровое пение или инструментальное сопровождение лирической песни.

Нотный пример. В песне «Над рекой стоит калина» (№1), в разделе «Ох, тошно, ох, худо мне», фортепиано может поддерживать широкую вокальную мелодию насыщенными, но мягкими аккордами, или же вводить выразительные мелодические линии в среднем регистре, создавая диалог с голосом, что перекликается с анализом И. Земцовского [5, с. 107].

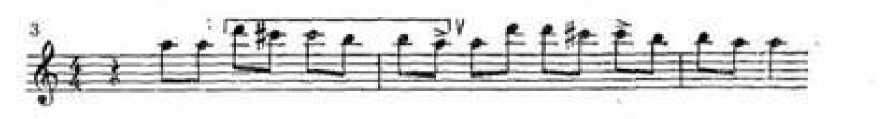

Рис. 2. В. Гаврилин. «Над рекой стоит калина» (№1)

Гармонический язык и ладовые особенности

Гармонический язык фортепианной партии также вносит существенный вклад в создание фольклорного колорита. Гаврилин часто использует.

-

- Модальность. Опора на народные лады (дорийский, фригийский, миксолидийский), переменность лада.

-

- Органные пункты и остинато. Создают ощущение статичности, архаичности, характерное для некоторых пластов фольклора.

-

- ПлаSтерные гармонии и фонизм. Используются для создания особых звуковых красок,

порой резких и диссонантных, отражающих экспрессию народного искусства. М. Бялик отмечал, что Гаврилин «отстоявшиеся интонационные формулы… преображал настолько, что узнать их в смелых и сложных звуковых построениях становилось трудно» [13, с. 250].

-

- Свободные аккордовые смены. Цепочки аккордов, не всегда подчиняющиеся классической функциональности, но создающие определенное колористическое «поле».

Например, в песне «Зима» (№4), на фоне вокального причета, фортепиано может использовать длительные органные пункты в нижнем регистре (например, выдержанный звук D или квинта D-A), поверх которых наслаиваются диссонирующие гармонические комплексы, передающие ощущение холода и безысходности. Эти «гармонические изыски (своеобразный фонизм), терпкую ладовость, политональный контрапункт», как указывают Шкиртиль и Серов [1], являются важными элементами гаврилинского стиля.

Фортепиано как драматург

Важно подчеркнуть, что фортепиано у Гаврилина – это не просто фон, а активный участник драмы. Оно комментирует, предвосхищает, вступает в диалог или конфликт с вокальной партией. Вступления, проигрыши и заключения несут огромную смысловую нагрузку, часто досказывая то, что не выражено словом, или создавая необходимый эмоциональный настрой. «Рояль у Гаврилина очень «говорящий», ни одно вступление или заключение к песне, отыгрыш или перебивка не должны исполняться формально, это всегда дуэт с голосом, беседа, спор, иногда гневная реплика» [1].

В песне «Страдальная» (№2), основная мелодия которой, по мнению Земцовского, напоминает частушку, вторая тема, появляющаяся в аккомпанементе, «напоминает одновременно и частушку, и похоронные плачи» [5, с. 107].

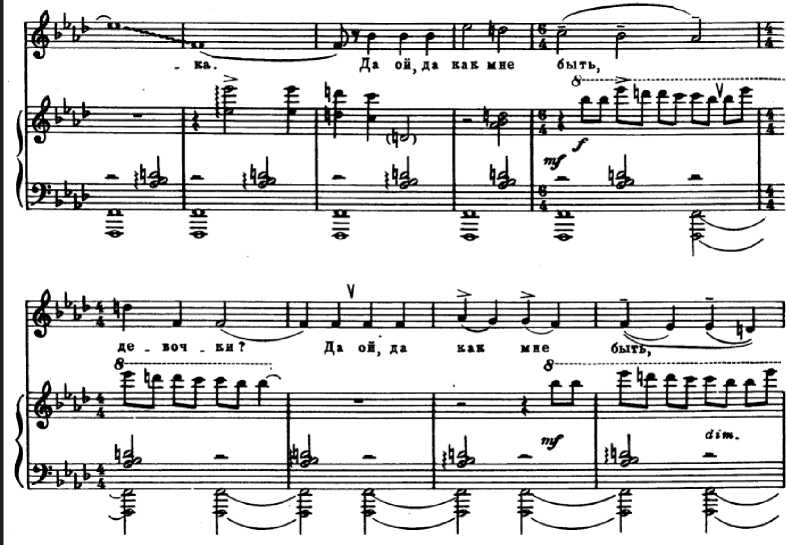

Нотный пример. Фортепианный аккомпанемент здесь может характеризоваться острым пунктирным ритмом (например, восьмая с точкой – шестнадцатая), который типичен для страданий. В то же время, мелодические обороты в басу или среднем голосе могут содержать нисходящие секундовые интонации, свойственные плачам, создавая эту двойственность. Например, в правой руке – отрывистые аккорды в частушечном ритме, а в левой – медленно нисходящая мелодическая линия с использованием фригийского оборота.

Рис. 3. В. Гаврилин. «Страдальная» (№2)

Эта драматургическая активность фортепиано особенно важна в контексте театрализации цикла, о которой говорит З. Долуханова, называя «Русскую тетрадь» «настоящим драматическим спектаклем» [8, с. 9]. Фортепиано здесь выступает в роли своеобразного «оркестра одного актера», создавая декорации, характеризуя персонажей (хотя героиня одна, но ее состояния различны) и развивая сюжет.

Заключение. Фортепианный аккомпанемент в «Русской тетради» Валерия Гаврилина является неотъемлемым и одним из важнейших компонентов в создании уникального фольклорного колорита цикла. Композитор с поразительной изобретательностью использует все ресурсы инструмента – фактуру, ритм, гармонию, регистры, артикуляцию – для того, чтобы передать дух и букву русской народной музыки.

Партия фортепиано в цикле – это не просто сопровождение, а живой, дышащий организм, который:

-

- Имитирует звучание широкого спектра народных инструментов, от гуслей и гармони до свирели и колоколов, создавая богатую звуковую палитру.

-

- Воссоздает жанровые особенности различных пластов фольклора – причетов, ча-

- стушек, плясовых, лирических песен – через характерные ритмоинтонационные и фактур-

- ные модели.

-

- Отражает ладогармоническую специфику русской народной музыки, используя модальность, органные пункты и самобытные гармонические краски.

-

- Выступает в роли активного драматурга, комментируя, развивая и углубляя эмоцио-

- нальное содержание вокальной партии, участвуя в создании театрализованного действа.

Новаторство Гаврилина заключается в том, что, практически не прибегая к прямому цитированию, он сумел средствами академического фортепиано воссоздать подлинно народный дух, сделать фольклор близким и понятным современному слушателю. Фортепианная партия в «Русской тетради» – это яркий пример того, как композиторское мастерство и глубокое понимание народной культу- ры могут привести к созданию произведения, органично сочетающего традиции и новатор- ство, и где инструмент становится ключом к постижению национального характера. Изучение и осмысление пианистических находок Гаврилина в этом цикле остается актуальной задачей как для исследователей, так и для исполнителей.