Фотопериодическая зависимость гинецея у разных генотипов сои

Автор: Зеленцов В.С., Цаценко Л.В., Мошненко Е.В.

Статья в выпуске: 2 (144-145), 2010 года.

Бесплатный доступ

Проведѐнные исследования показали зависимость угла наклона столбика пестика цветков сои от складываю-щихся длин дня в период формирования цветков, роста завязей и формирования бобов. Увеличение продолжительности фотопериода вызывает уменьшение угла α°НСП наклона столбика пестика. Формирование цветков и бобов в условиях укороченных фотопериодов относительно генетически детерминированного оптимума для каждого отдельно взятого генотипа сои определяет увеличение угла α°НСП. Выявленная зависимость между степенью адаптированности генотипа сои к фотопериоду и углом наклона столбиков пестиков позволяет рекомендовать еѐ в качестве визуального экспресс-метода предварительной оценки потенциальной реакции растений сои на длину дня и определения их принадлежности к северному или южному экотипу без организации широтных испытаний и использования расчѐтных методов исследования.

Соя, фотопериод, длина дня, завязь, столбик пестика, угол наклона

Короткий адрес: https://sciup.org/142150956

IDR: 142150956 | УДК: 58.035.2:633.853.52

Текст научной статьи Фотопериодическая зависимость гинецея у разных генотипов сои

Введение. Соя является фотопериодически высокочувствительной культурой и для перехода в репродуктивную стадию требует определен- ного соотношения освещения и темноты. Отклонения продолжительности светового дня от оптимума способствуют существенному изменению продолжительности вегетативного роста, а также времени наступления и длительности фаз цветения и созревания. Поэтому фотопериодическая чувствительность сои является одним из её главных адаптивных признаков [4, 10, 12].

Широкая изменчивость по фотопериодическим реакциям генофонда сои, интенсивная адаптивная селекция сортов, приспособленных к различным эколого-географическим условиям, а также и их активная интродукция позволили распространить возделывание этой культуры практически на все материки, кроме Антарктиды. В настоящее время зона распространения культурной сои охватывает почти сплошную полосу от 58-60° с. ш. (Канада, Россия, Швеция) до 48-50° ю. ш. (Аргентина), сформировав практически непрерывный диффузный ареал вторичного формообразования, опоясывающий весь земной шар [9].

Многочисленными исследованиями установлено, что изменение длины дня оказывает большое влияние как на вегетационный период в целом, так и отдельно на фазы цветения, формирования бобов и налива семян; количество и ярусную изменчивость междоузлий; высоту растений и их продуктивность [2, 4, 10, 12, 13, 17, 20, 22]. Во всех случаях успешное возделывание отдельно взятого сорта сои возможно только в достаточно узком диапазоне длин дня и географических широт, как правило, не превышающем 1° [1, 3, 19].

Поэтому для увеличения широтного ареала рентабельного возделывания сортов сои необходимы исследования, направленные на изучение реакции генотипов сои на изменяющуюся длину дня и создание сортов, пригодных для возделывания в широком спектре эколого-географических условий.

Полевые испытания сои на различных географических широтах требуют значительных средств и ресурсов на закладку и агротехноло-гическое сопровождение полевых питомников, а также наличия подготовленного научно-исследовате-льского персонала на местах. Как дополнение к полевым исследованиям, сорта сои нередко оценивают в контролируемых условиях искусственного климата. Однако условия искусственного освещения зачастую далеки от естественных из-за разницы в интенсивности и спектральном составе солнечного и искусственных источников света. Кроме этого, существенно ограничивает использование сооружений искусственного климата для оценки реакции сои на длину дня очень высокая энергоемкость тепличного оборудования [15, 16, 18, 21, 23].

В последние годы появились работы отдельных отечественных ученых, указывающие на возможность косвенного определения фотопериодической адаптивности сои по ярусной изменчивости длин междоузлий растений сои, степени фертильности пыльцы, пыльцевой продуктивности, а также по линейным размерам морфологических элементов цветка [6, 7, 14].

Тем не менее имеющихся данных все еще недостаточно для высокоэффективной работы по созданию фотопериодически слабочувствительных или фотонейтральных сортов сои. В связи с этим проведение исследований, направленных на поиск и разработку малозатратных экспресс-методов оценки средовой и генотипической реакции генотипов сои на изменяющуюся длину дня, не требующих дорогостоящих широтных или тепличных испытаний селекционного материала, сохраняет свою актуальность.

Материалы и методы . Изучение фотопериодически зависимого наклона столбика пестиков в цветках сои проводили на 13 сортах с различным вегетационным периодом, включая очень ранние сорта северного экотипа: Светлая, Магева, Касатка, Окская, Ланцетная и Рось, а также ранние, средние и поздние сорта южного экотипа: Лира, Альба, Славия, Белогорская, Вилана, Трембита и Лиана. Кроме этого изучали 3 расщепляющиеся гибридные комбинации F 2 Брянская МИЯ х Вилана, Лира х Магева и Белогорская х Ланцетная с участием в каждой комбинации родительских форм одновременно южного и северного экотипов. Все сорта выращивали в полевых условиях Краснодара (45 ° с. ш., максимальная длина дня 15 ч 37 мин), г. Алексеевка Белгородской области (50 ° с. ш., максимальная длина дня 16 ч 26 мин), а также в камере искусственного климата при фотопериоде 12 ч и интенсивности освещения 8-12 тыс. лк. В условиях искусственного климата все сорта выращивали в почвеннопесчаной смеси в сосудах ёмкостью 10 дм2 по 2 растения на сосуд.

Посев сортов в полевых условиях осуществляли в оптимальные сроки (I декада мая). В период цветения на каждом сорте для морфологического анализа из нижних ярусов растений за сутки до растрескивания пыльников и в день самоопыления рендомизированно отбирали по 10 цветков. Цветки фиксировали и хранили в фиксаторе Кларка. Морфологический анализ и микрофотографирование пестиков цветков исследуемых сортообразцов осуществляли при увеличении х 62,5 после их окрашивания ацетолакмоидом по методике З.П. Паушевой [11]. Кроме этого, в фазы полного налива семян и физиологического созревания в нижнем ярусе растений каждого сорта рен-домизированно отбирали по 10 бобов и фотографировали их апикальную часть.

Угол наклона α°НСП столбиков пестиков в цветке и их засохших остатков у сформированных плодов определяли по пространственному положению верхней части столбика, расположенной непосредственно под рыльцем, к продольной оси завязи или сформировавшегося боба.

Для количественной оценки фотопериодической адаптивности исследуемых сортов использовали коэффициент завершенности вегетативного роста К сс [6]. Этот коэффициент определяли через частное разностей между длиной самого длинного ( Yx max ) и последнего ( Yx n ) междоузлия и между длиной самого длинного и первого ( Yx 1 ) междоузлия растения сои. Значения коэффициента К сс расположены в диапазоне от -1 до +1. Близкие к 0 значения этого коэффициента соответствуют фотопериодической реакции ранней группы генотипов сои, возделываемых на южной границе оптимальных по фотопериодам широт. Положительные значения Ксс соответствуют очень ранним генотипам, адаптированным к более продолжительным фотопериодам по сравнению со складывающимися в месте выращивания. Слабоотрицательные (от -0,1 до -0,3) значения коэффициента К сс имеют среднеспелые сорта сои, наиболее полно адаптированные к складывающимся в данных условиях длинам дня. Средне- и сильноотрицательные значения Ксс свойственны очень поздним в данных условиях среды генотипам, адаптированным к более низким географическим широтам с короткими фотопериодами [6, 8].

В качестве контрольной оценки фотопериодической реакции гинецея исследуемых сортообразцов использовали морфологический метод предварительной оценки генотипов сои, основанный на сравнении сумм длин трех нижних и трех верхних междоузлий L1:L2 [6, 8]. Согласно описанию этого метода, если сумма длин верхних междоузлий (L2) примерно равна или до двух раз превышает сумму нижних междоузлий (L1), такое растение пред- варительно следует отнести к адаптированным к данному фотопериоду. Если визуальная сумма длин верхних междоузлий меньше визуальной суммы длин нижних междоузлий – растение относится к длиннодневным и адаптировано к более высоким широтам. Если отношение сумм длин верхних междоузлий явно больше двойной суммы нижних междоузлий – растение относится к короткодневным и адаптировано к более низким широтам.

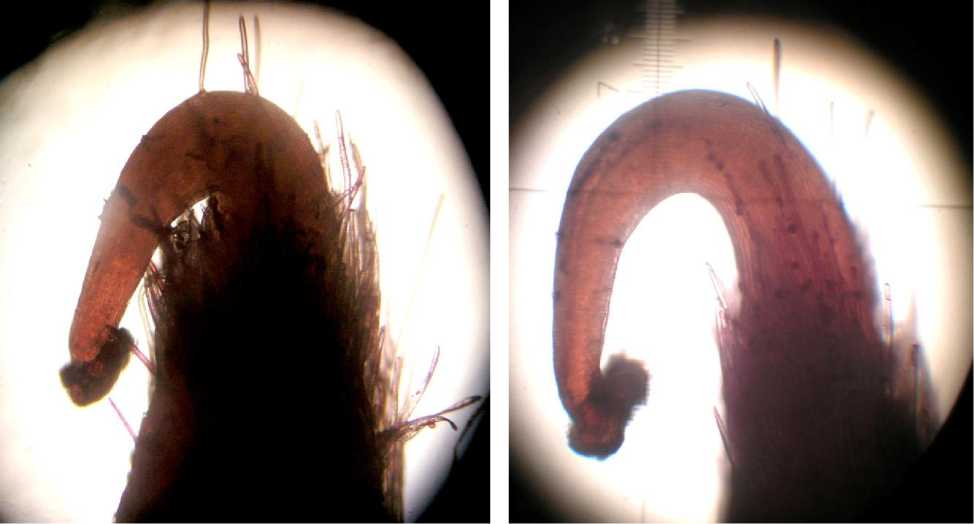

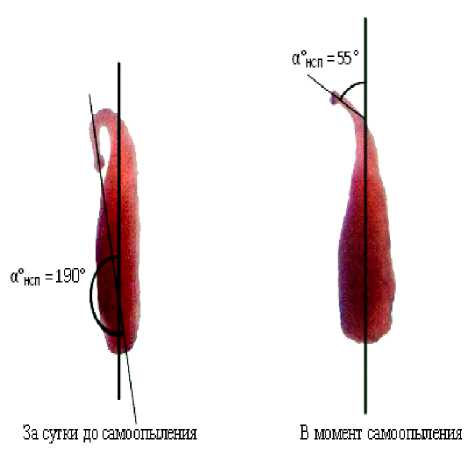

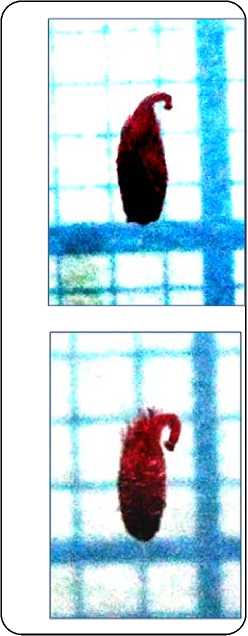

Результаты и обсуждение. Визуальные наблюдения за пространственной конфигурацией элементов в цветках сортов сои, выращенных при различных фотопериодах, позволили обнаружить реакцию геницея на укороченный фотопериод в виде изменения угла наклона столбика (α° НСП ) (рис. 1).

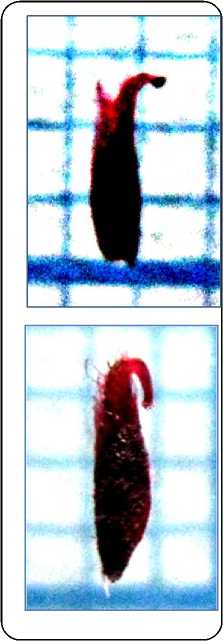

В оптимальных по длине дня для отдельно взятого генотипа сои условиях в развивающемся бутоне столбик сначала согнут так, что рыльце примыкает к завязи и прижато к ней. Оно практически недоступно в этот период для чужеродной пыльцы, попавшей вовнутрь цветка, например, при помощи насекомых – трипсов или пчел. При полном созревании яйцеклетки и готовности завязи к опылению (примерно за сутки до растрескивания пыльников) столбик постепенно начинает выпрямляться, отдаляясь от боковой поверхности завязи (рис. 2).

К моменту созревания пыльцы столбик в оптимальных по длине дня условиях выпрямляется под острым углом к продольной оси пестика. При этом рыльце оказывается обращенным наружу и располагается на одном уровне с тесно окружающими его пыльниками тычиночной трубки. При растрескивании пыльников пыльца сразу же попадает на рыльце и прорастает.

В условиях излишне короткого фотопериода столбик пестика сохраняет большой угол наклона, или процесс его выпрямления остается незавершенным. Поэтому на момент растрескивания созревших пыльников рыльце оказывается обращенным к стенке завязи, оставаясь малодоступным для собственной пыльцы, уменьшая, таким образом, вероятность самоопыления или искусственного переопыления посредством насекомых пыльцой другого сорта.

Модельный эксперимент с участием адаптированных к разным фотопериодам сортов сои в камере искусственного климата, а также в полевых условиях г. Краснодара и г. Алексеевки Белгородской области подтвердил выявленную зависимость угла наклона столбика пестика

Фотопериод 12 ч

Фотопериод 16 ч

Рисунок 1– Форма столбика пестика за сутки до самоопыления в зависимости от продолжительности фотопериода, сорт Трембита, камера искусственного климата, увеличение х 62,5

Рисунок 2 – Угол наклона столбика пестика (α° НСП ) в зависимости от возраста цветка, сорт Трембита

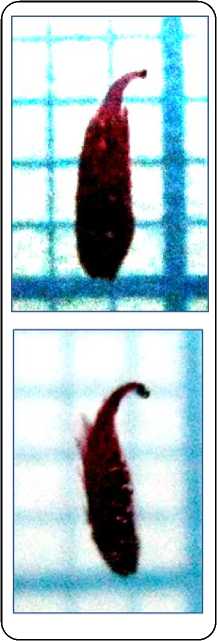

(угол α° НСП ) от продолжительности фотопериода в период формирования цветков (рис. 3, табл. 1).

Удлинение продолжительности дня в период формирования цветков с 12 до 16,5 ч приводило к уменьшению угла α°НСП. При этом были выявлены генотипические различия по реакции признака «угол α° НСП » на продолжительность фотопериода. Так, если у всех сортов сои при длине дня 12 ч угол α° НСП был примерно равным, то при длине дня 15,5 ч у выведенных на широте 45° сортов южного экотипа этот угол уменьшался, при этом поверхность рыльца разворачивалась к окружающим пестик пыльникам. У длиннодневных сортов северного экотипа при длине дня 15,5 ч угол α° НСП изменялся незначительно по сравнению с 12-часовым фотопериодом. Увеличение продолжительности фотопериода до 16,5 ч у сортов сои краснодарской селекции вызывало дальнейшее уменьшение угла α° НСП . У длиннодневных сортов изгиб столбика также уменьшался. Угол наклона становился близким к таковым у южных сортов при фотопериоде 15,5 ч.

Сорта сои, адаптированные к макс. длине дня 15,5 часов

(на примере сорта Вилана)

Сорта сои, адаптированные к макс. длине дня 16,5 и более часов

(на примере сорта Магева)

г. Алексеевка, максимальная длина дня – 16,5 ч

Камера искусственного климата, длина дня – 12 ч

г. Краснодар, максимальная длина дня – 15,5 ч

Рисунок 3 – Влияние длины дня на угол наклона столбика пестика (α° НСП ) на момент самоопыления у различающихся по фотопериодической чувствительности генотипов сои, 2008 г.

Таблица 1 – Зависимость углов наклона столбиков пестиков южных и северных экотипов сои от продолжительности фотопериода

Краснодар-Алексеевка, 2008 г.

|

Сорт сои |

Период вегетации на широте Краснодара при оптимальном сроке сева, сутки |

Угол наклона столбиков пестиков (α°НСП) в фазе цветения при максимальном фотопериоде: |

Угол α° НСП у зрелых бобов при фотопериоде 15,5 ч** |

||

|

12 ч* |

15,5 ч** |

16,5 ч*** |

|||

|

Сорта сои южного экотипа, адаптированные к широте 45° |

|||||

|

Вилана |

117 |

151 |

136 |

86 |

48 |

|

Лира |

90 |

171 |

122 |

115 |

69 |

|

Альба |

113 |

161 |

150 |

108 |

78 |

|

Славия |

98 |

195 |

159 |

125 |

65 |

|

Белогорская |

98 |

184 |

173 |

148 |

69 |

|

Среднее по группе |

103 |

172,4 |

148,0 |

116,4 |

65,8 |

|

Сорта сои северного экотипа, адаптированные к широтам > 50° |

|||||

|

Светлая |

82 |

176 |

164 |

136 |

113 |

|

Магева |

87 |

199 |

174 |

140 |

118 |

|

Касатка |

82 |

213 |

198 |

156 |

113 |

|

Окская |

87 |

230 |

204 |

165 |

135 |

|

Ланцетная |

82 |

221 |

186 |

176 |

140 |

|

Среднее по группе |

84 |

207,8 |

185,2 |

154,6 |

123,8 |

|

Среднее по опыту |

94 |

190,1 |

166,6 |

135,5 |

94,8 |

* – в камере искусственного климата; ** – в полевых условиях, г. Краснодар;

*** – в полевых условиях, г. Алексеевка Белгородской обл.

Как следует из данных, представленных в таблице 1, среднее по опыту значение угла а° НСП относительно продольной оси пестиков в условиях 12-часового фотопериода составило 190°. В условиях 15,5-часового фотопериода этот показатель сократился до 167°, а при 16,5часовом фотопериоде ещё уменьшился до 64,8°. Однако при этом выявлены групповые различия по углу а° НСП между сортами южного и северного экотипов.

Так, среднегрупповой угол а° НСП у сортов сои южного экотипа в условиях 12-часового фотопериода составил 172° с варьированием этого показателя у отдельных сортов от 151 до 195°. У группы сортов северного экотипа угол до а° НСП в среднем составлял 207,8° с варьированием значений α° от 176 до 230°. Увеличение продолжительности дня до 15,5 ч привело к уменьшению угла а° НСП до 148°, а у раннего в условиях Краснодара сорта Лира - до 122°. У сортов северного экотипа этот показатель в среднем составлял 185,2°.

В условиях наиболее продолжительного в опыте фотопериода (16,5 ч) угол а° НСП еще уменьшился и составил 116,4°, а у среднеспелого сорта Вилана даже 86°. У сортов северного экотипа угол наклона столбика также уменьшился и составил 154,6°, что оказалось близким (а° НСП = 148°) к среднегрупповым значениям этого показателя у сортов южного экотипа при 15,5часовом фотопериоде.

Полевые наблюдения показали, что у некоторых бобов столбик сохраняется вплоть до их полного созревания. При этом у сортов южного экотипа среднегрупповое значение угла а° НСП составляло всего 65,8° с варьированием этого показателя между сортами от 48 у сорта Вилана до 78° у сорта Альба. У длиннодневных сортов северного экотипа значения угла а° НСП также уменьшились и, в среднем, составили 123,8° с варьированием от 113 у сорта Светлая до 140° у сорта Ланцетная (см. табл. 1). Уменьшение угла а° НСП у зрелых бобов обеих групп сортов по сравнению с этим же показателем в фазе растрескивания пыльников позволяет сделать предположение о продолжении процесса распрямления столбика пестика еще некоторое время после самоопыления цветка.

У части зрелых бобов независимо от генотипа столбик отсутствовал, не позволяя определить угол α°НСП. По всей вероятности причиной этому были неблагоприятные условия внешней среды, в частности, пониженная влажность воздуха, вызывающая сверхкрити- ческую потерю влаги из тканей столбиков и их последующее засыхание и опадение. Не исключена также вероятность механического обламывания столбиков при прорастании верхней части завязи сквозь засохший после цветения венчик цветка или при взаимном трении созревших растений сои относительно друг друга в ветреную погоду. Визуальный анализ бобов в полевых условиях показал, что в засушливых условиях процесс засыхания столбиков может развиваться уже с фазы налива семян. Тем не менее наблюдения за углами а°НСП отдельно взятых сортообразцов в фазы бобообразования, налива семян, а в отдельных случаях даже в фазе физиологического созревания, являются весьма информативными, позволяя сделать предварительные выводы о фотопериодической чувствительности сортов (рис. 4).

В связи с этим нами было предположено, что выявленная закономерность может быть использована в качестве визуального экспресс-метода предварительного полевого определения адаптированности к фотопериоду генотипов сои по углу а° НСП у бобов.

Подавляющая часть известных методов оценки фотопериодической чувствительности генотипов сои и их адаптированности к определенным длинам дня, как правило, связана с широтными посевами или со сложными математическими исчислениями на основе особенностей динамики ярусной изменчивости длин междоузлий растений с различной реакцией на длину дня. В связи с этим селекционеры испытывают необходимость в простых методах полевой оценки фотопериодической чувствительности генотипов сои, в том числе, при индивидуальном отборе растений в гибридных питомниках. Для предварительной оценки адаптированности генотипов сои к фотопериоду в расщепляющихся гибридных популяциях было предложено использовать обнаруженное нами явление различных углов наклона столбиков пестиков у длиннодневных сортов сои северного экотипа и сортов южного экотипа, адаптированных к широте Краснодара.

С этой целью в 2009 г. в гибридном питомнике отдела сои ВНИИМК были подобраны и исследованы три гибридные комбинации F2 с участием родительских форм северного и южного экотипов: Брянская МИЯ х Вилана, Лара х Магева и Белогорская х Ланцетная. Одновременно признак «угол α° НСП » был оценен у исходных родительских форм: Вилана, Белогорская, Лира, Брянская МИЯ, Ланцетная и

Магева – в условиях искусственного климата при фотопериодах 12 и 16 ч (табл. 2).

Таблица 2 – Некоторые статистические параметры углов наклона столбиков (α° НСП ) у бобов длиннодневных и короткодневных родительских генотипов сои, формирующихся при разных фотопериодах

Камера искусственного климата, 2009 г.

|

Сорт |

Фотопериод 12 ч |

||

|

n * |

X ** |

σ *** |

|

|

Вилана |

66 |

165,0 ± 10,9 |

45,1 |

|

Белогорская |

51 |

169,5 ± 11,8 |

42,9 |

|

Лира |

57 |

175,9 ± 4,9 |

18,7 |

|

Брянская МИЯ |

54 |

180,2 ± 5,6 |

20,8 |

|

Ланцетная |

47 |

154,3 ± 11,5 |

41,4 |

|

Магева |

43 |

173,5 ± 5,7 |

19,0 |

|

Фотопериод 16 ч |

|||

|

Вилана |

n |

X |

σ |

|

Белогорская |

44 |

85,0 ± 6,5 |

22,1 |

|

Лира |

31 |

84,3 ± 10,2 |

23,2 |

|

Брянская МИЯ |

63 |

123,2 ± 5,4 |

21,7 |

|

Ланцетная |

36 |

141,7 ± 13,6 |

41,6 |

|

Магева |

55 |

118,2 ± 9,3 |

35,2 |

|

80 |

164,4 ± 4,1 |

14,5 |

|

* – выборка бобов, шт.;

** – средний угол α°НСП по выборке;

*** – стандартное отклонение

Анализ данных таблицы 2 показывает, что все родительские формы в условиях короткого 12-ча-сового фотопериода характеризовались большими углами α° НСП . Их выращивание при 16часовом фотопериоде закономерно сопровождалось некоторым уменьшением угла наклона столбика.

У сортов северного экотипа этот угол уменьшился на 28°, или на 16 %. При этом минимальная чувствительность признака «угол α° НСП » на увеличение продолжительности фотопериода отмечена у сорта Магева, при фотопериоде 16 ч уменьшившаяся всего на 5 % от этого показателя при длине дня 12 ч. Максимальная реакция на увеличение фотопериода отмечена у сорта Ланцетная. Углы наклона столбиков у бобов этого сорта уменьшились относительно 12-часового фотопериода на 23 %. Сорт Брянская МИЯ по этому показателю занимал промежуточное между этими сортами положение.

Реакция признака «угол наклона столбика» у сортов, выведенных на широте 45° и адаптированных к длинам дня юга России, отличалась от таковой у длиннодневных сортов северного экотипа.

Так, если угол α° НСП при фотопериоде 12 ч в среднем по группе сортов южного экотипа составлял практически те же 170°, что и в группе сортов северного экотипа, то при фотопериоде

16 ч среднее значение этого показателя уменьшилось более чем на 70°, или на 43 %.

Так, у самого раннего в группе сортов южного экотипа сорта Лира угол наклона столбика уменьшался на 30 %. А у раннего сорта Белогорская и среднего сорта Вилана этот же показатель уменьшился практически вдвое. При этом средние значения углов α° НСП у этих сортов составили 84 и 85°, что составляет 50 и 52 % соответственно от исходных углов наклона столбиков этих сортов при 12-часовом фотопериоде.

Фенологические наблюдения и морфологические измерения гибридных растений в расщепляющихся популяциях F2, полученных с участием сортов северного и южного экотипов, показали, что основные показатели фотопериодической адаптации, такие как вегетационный период и высота растений, имеют непрерывный вариационный ряд изменчивости между ранним и поздним, а также между низким и высоким родительскими сортами. В связи с этим дополнительные исследования фотопериодической чувствительности проводили на искусственно сформированных группах растений, занимающих крайние полярные позиции в пределах каждой гибридной популяции, по признакам вегетационный период и высота растений.

В отобранных группах растений оценивали вегетационный период, средний угол наклона столбика α° НСП , а также вычисляли такие параметры фотопериодической чувствительности, как коэффициент завершенности вегетативного роста К сс и отношение сумм длин 3-х нижних и 3-х верхних междоузлий центральных побегов индивидуальных растений. Полученные данные представлены в таблицах 3 и 4.

Анализ данных, представленных в таблице 3, показывает, что средняя продолжительность вегетационного периода у ранних гибридных растений в разных гибридных популяциях была близка и составляла от 88-90 до 91-95 суток. Однако этот же показатель у наиболее поздних растений варьировал более существенно: от 100105 суток в гибридной популяции, полученной от скрещивания очень раннего сорта южного экотипа Лира и очень раннего сорта северного экотипа Магева до 106-110 суток при использовании в качестве родительской формы сорта Белогорская с более продолжительным периодом вегетации, что привело к закономерному увеличению вегетационного периода поздней группы гибридных растений. Соответственно, включение в скрещивание среднего сорта Вилана еще больше удлинило вегетационный период этой группы растений, в условиях 2009 г. составивший 115-120 суток.

Таблица 3 – Некоторые параметры фотопериодической адаптивности гибридных популяций сои при оптимальных (майских) сроках сева на широте 45°

Краснодар, 2009 г.

|

Гибридная комбинация |

Отношение к макс. длине дня на широте г. Краснодара |

Период вегетации, сутки |

Средний угол α°НСП |

Коэффициент завершённости вегетативного роста, K cc |

Оценка сои по реакции на фотопериод по соотношению сумм длин 3-х нижних и 3-х верхних междоузлий растений |

||

|

L 1, мм |

L 2, мм |

L 2 : L 1 |

|||||

|

Брянская МИЯ х Вилана |

Излишне короткая |

90-95 |

196 |

0,09 |

81 |

74 |

0,92 |

|

Оптимальная |

115-120 |

77 |

-0,29 |

86 |

163 |

1,89 |

|

|

Лира х Магева |

Излишне короткая |

85-90 |

165 |

0,11 |

79 |

69 |

0,87 |

|

Оптимальная |

100-105 |

82 |

-0,26 |

83 |

123 |

1,48 |

|

|

Белогорская х Ланцетная |

Излишне короткая |

85-90 |

182 |

0,16 |

69 |

59 |

0,86 |

|

Оптимальная |

105-110 |

86 |

-0,18 |

92 |

143 |

1,55 |

|

Таблица 4 – Углы наклона столбиков у бобов гибридных растений F2 с разной фотопериодической адаптивностью

Краснодар, 2009 г.

|

Гибридная комбинация |

Отношение к макс. длине дня на широте г. Краснодара |

Угол наклона столбиков у бобов растений F 2 в фазы налив семян–созревание |

|

Брянская МИЯ х Вилана |

излишне короткая (северный экотип) |

жжм |

|

оптимальная (южный экотип) |

||

|

Лира х Магева |

излишне короткая (северный экотип) |

|

|

оптимальная (южный экотип) |

^^^ |

|

|

Белогорская х Ланцетная |

излишне короткая (северный экотип) |

^^^|^^^^^ ^^Ц^^^^^^ ^|^^^^^ |

|

оптимальная (южный экотип) |

Вычисления коэффициентов завершенности вегетативного роста (см. табл. 3) у анализируемых групп гибридных растений в пределах гибридных популяций показали, что у ранних форм они приобретали слабоположитель-ные( К сс = 0,09-0,16) значения, а у самых поздних растений в пределах каждой из гибридных комбинаций – слабоотрицательные ( Ксс = от -0,18 до -0,29) величины.

Применение эмпирического морфологического метода предварительной оценки генотипов сои по реакции на фотопериод, основанного на методике сравнения сумм длин трех нижних и трех верхних междоузлий [8], также показало различия между группами гибридных растений в исследуемых гибридных популяциях.

В наших исследованиях группы ранних растений во всех трех гибридных комбинациях имели искомое отношение длин L 1 и L 2 менее единицы, и следовательно, они должны быть отнесены к категории длиннодневных. Все растения поздней группы спелости имели соотношение длин L 1 и L 2 более единицы (от 1,48 до 1,89) и являлись наиболее адаптированными к фотопериодам, складывающимся в данных условиях выращивания.

Оценка углов наклона столбиков α° НСП у исследуемых групп гибридных растений показала высокую положительную взаимосвязь между этим показателем и расчетными параметрами фотопериодической чувствительности. Так, ранние формы, на основе значений коэффициентов К сс и соотношения длин верхних и нижних междоузлий отнесенные к длиннодневным, характеризуются большими значениями угла α° НСП , варьирующими от 165 до 196°. Тогда как у растений с фотопериодической чувствительностью, наиболее адаптированной к выращиванию на широте Краснодара, углы α° НСП были более чем в 2 раза меньше и варьировали от 77 до 86°. Эта разница легко визуально различима в полевых условиях на бобах, нередко вплоть до их созревания, даже без дополнительных измерений углов наклона столбиков (см. табл. 4).

Выводы. Таким образом, проведенные исследования показали зависимость угла наклона столбика пестика в цветках сои от складывающихся длин дня в период формирования цветков, роста завязей и формирования бобов. Увеличение продолжительности фотопериода вызывает уменьшение угла α°НСП наклона столбика пестика. Формирование цветков и бобов в условиях укороченных фотопериодов относительно генетически детерминировано-го оптимума для каждого отдельно взятого генотипа определяет увеличение угла α°НСП. Выявленная зависимость между степенью адаптированности генотипа сои к фотопериоду и углом наклона столбиков пестиков позволяет рекомендовать ее в качестве информативного визуального экспресс-метода предварительной оценки потенциальной реакции растений сои на длину дня и установления их принадлежности к северному или южному экотипу без организации широтных посевов и использования расчетных методов исследования.