Фотосинтетическая активность планктона содово-соленых озер Восточного Забайкалья

Автор: Цыбекмитова Гажит Цыбекмитовна

Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Биология, география @vestnik-bsu-biology-geography

Рубрика: Биология

Статья в выпуске: 4, 2021 года.

Бесплатный доступ

На примере озер Дабаса-нур и Куджартай показана фотосинтетическая активность планктона водоемов. Исследованные озера отличны по своему гидрохимическому составу: оз. Дабаса-нур является хлоридным озером, а оз. Куджартай - содовым. Содержание хлорофилла а в оз. Дабаса-нур меньше, чем в содовом оз. Куджартай. Деградированная форма хлорофилла а - феофитин присутствует только в оз. Дабаса-нур. В пигментном разнообразии планктона озер преобладают каротиноиды как более устойчивые формы пигментов. В планктоне обоих озер хлорофилл с не обнаружен. Таким образом, в современных условиях периода восстановления водности озер после продолжительного засушливого времени фотосинтетическая активность экосистемы водоемов испытывает определенные трудности.

Содово-соленые озера, хлорофиллы, феопигменты, каротиноиды, пигментный индекс, планктон

Короткий адрес: https://sciup.org/148323714

IDR: 148323714 | УДК: 574.4:574.5:556.114 | DOI: 10.18101/2587-7143-2021-4-29-35

Текст научной статьи Фотосинтетическая активность планктона содово-соленых озер Восточного Забайкалья

Введение. Определение содержания фотосинтетических пигментов фитопланктона является одним из стандартных методов экологических исследований. Метод широко используется в системе гидробиологического мониторинга водных объектов. С помощью данного метода проводится оценка биологической продуктивности и экологического состояния водоемов [8, 9, 13].

В процессе фотосинтеза могут участвовать кроме основного пигмента — хлорофилла а, и дополнительные пигменты, такие как хлорофилл b и c. Значения соотношения различных пигментов используются для предварительной идентификации основных групп водорослей. Для оценки функциональной активности и физиологического состояния сообщества водорослей определяют содержание деградированных форм хлорофилла — феофитина. При старении популяции, истощении минерального питания, недостатке и избытке света происходит накопление желтых пигментов — каротиноидов. Для оценки соотношения желтых и зеленых пигментов используется показатель К/Хл, а также пигментный индекс, выраженный через отношение оптических плотностей ацетонового экстракта в соответствующих максимумах поглощения (Е430/Е664). Считается, что повышение пигментного индекса свидетельствует об ухудшении «физиологического» состояния фитопланктона или увеличении его пигментного разнообразия [3, 5, 8].

Все растительные пигменты чувствительны к свету, теплу, кислотам, основаниям и кислороду1 [6]. Тепло, свет и кислород приводят к деградации пигментов. Скорость разрушения пигментов зависит от степени воздействия факторов среды в процессах старения и отмирания растительных клеток, трансформации органического вещества растений в трофических цепях питания и разложения. Хлорофилл а разрушается сильнее, чем более стабильные каротиноиды [19].

Таким образом, фотосинтетическая активность планктона определяет уровень биологической продуктивности водоема в целом. Концентрация пигментов коррелирует с температурой, прозрачностью воды, содержанием кислорода, легко-окисляемыми органическими веществами и биогенными элементами. Избыточное поступление органического вещества и биогенных элементов отражается на уровне развития и потенциальной фотосинтетической активности фитопланктона и продуктивности экосистемы [1, 8, 14], что характеризует индикаторную значимость растительных пигментов в мониторинге природных вод [7].

Цель настоящего исследования — сравнительный анализ фотосинтетической активности планктона в разных по гидрохимическому составу озерах Онон-Торейской высокой равнины.

Материал и методы. Положенные в основу настоящей работы материалы натурных исследований фотосинтетической активности фитопланктона получены автором во время комплексной экспедиции двух лабораторий: 1) водных экосистем и 2) геоэкологии и гидрогеохимии Института природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН в июле 2021 г. на озерах Дабаса-нур (хлоридный) и Куджартай (содовый). Озера расположены в Онон-Торейской высокой равнине, координаты их расположения показаны в таблице 1.

Все мероприятия по отбору, фильтрации и дальнейшей обработке проб проводились в соответствии с ГОСТом 17.1.4.02-90 с изменениями от 13.07.20172. Планктон концентрировали на мембранных фильтрах с последующей их экстракцией в 90%-ном ацетоне. Идентификацию экстракта проводили на спектрофотометре SPICOL-1300. Одновременно с определением хлорофилла а проводили определение концентрации феофитина а , хлорофиллов b и с 1 +с 2 . С этой целью до подкисления экстракта дополнительно взяты отсчеты на двух длинах волн — 430 и 480 нм. Концентрацию хлорофиллов a , b и c определяли по уравнениям, представленным в вышеуказанном ГОСТе. Также рассчитывали пигментный индекс E 430 /E 665 [20, 21], представляющий собой соотношение оптических плотностей экстрактов на соответствующих длинах волн. Одновременно с отбором проб проводили измерения абиотических параметров среды с помощью многопараметрического портативного анализатора качества вод GPS-AQVAMETER (Aquaread, Великобритания).

Результаты исследования. В естественных условиях физико-химическое состояние природных вод зависит от процессов растворения и химического выветривания горных пород, а также от биогеохимических процессов, протекающих в почвах водосборной площади и в донных отложениях водоемов. Важными факторами для функционирования экосистемы являются температурный режим, обеспеченность минеральным питанием и кислородом, а также глубина и прозрачность воды. Данные озера имеют небольшую глубину 0,1–0,3 м. Прозрачность водного столба — до дна. рН в экосистемах соответствует: оз. Куд-жартай — 9,35, оз. Дабаса-нур — 8,86.

Анализ пигментных характеристик воды исследуемых озер показал следующие результаты (табл. 1).

Таблица 1

Содержание пигментов (мкг/л) планктона озер, июль 2021 г.

|

Озера |

Координаты |

С ха |

С фа |

С b |

С с1+c2 |

C k (з+с-з) |

C k (диат.) |

I 430/664 |

|

Дабаса-нур |

50°12´00˝ 115°22´12˝ |

0.11 |

0.082 |

0.84 |

-0.55 |

3.25 |

8.11 |

5 |

|

Куджартай |

50°12´00˝ 115°04´12˝ |

1.68 |

-0.003 |

11.7 |

-16.62 |

34.40 |

86.00 |

3 |

Примечание: С ха — концентрация хлорофилла а с поправкой на присутствие феофитина а ; С b — концентрация хлорофилла b ; С фа — концентрация феофитина а ; С k — концентрация каротиноидов; C c1 + c2 — концентрация хлорофиллов с 1 и с 2 ; I — пигментный индекс

Представленные результаты показывают, что уровень содержания хлорофилла а в оз. Дабаса-нур (0,107 мкг/л) намного ниже, чем в воде сравниваемого озера (1,675 мкг/л). В воде оз. Дабаса-нур содержание феофитина имеет положительное значение, чем в воде оз. Куджартай. Следовательно, в воде оз. Дабаса-нур имеет место разрушение хлорофилла а . Хлорофилл с в обоих озерах не обнаружен, а содержащиеся каротиноиды представлены в большей степени диатомовыми водорослями. Получено большее значение пигментного индекса в оз. Дабаса-нур.

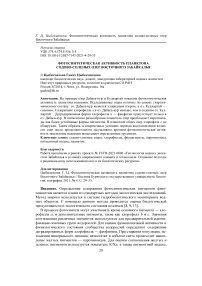

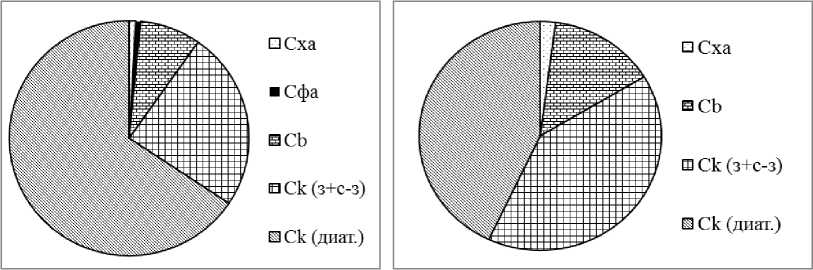

Пигментное соотношение в воде озер показано на рис. 1.

А Б

Рис. 1. Соотношение планктонных пигментов в озерах: А — оз. Дабаса-нур; Б — оз. Куджартай

Полученные результаты по их соотношению указывают, что в воде исследованных озер в наибольшем количестве содержатся более устойчивые к внешним факторам каротиноиды. В оз. Дабаса-нур превалируют каротиноиды зеленых водорослей, в оз. Куджартай — каротиноиды диатомовых имеют небольшое преимущество над зелеными. Хлорофиллы с в исследованных пробах не обнаружены в обоих озерах.

Концентрация хлорофилла b в оз. Дабаса-нур в 8 раз выше, а в оз. Куджур-тай — в 11 раз выше, чем содержание хлорофилла а . Небольшое содержание фе-офитина в воде оз. Дабаса-нур указывает, что в большей степени фитопланктон находится в неактивной форме по сравнению с оз. Куджартай (отрицательное значение).

Обсуждение результатов. При неблагоприятных экологических условиях для фитопланктона в первую очередь разрушается хлорофилл а , что сопровождается накоплением более устойчивых к разрушению каротиноидов [9, 16, 17, 23]. Следовательно, в оз. Дабаса-нур физико-химические условия экосистемы оказывают воздействие на физиологическую активность фитопланктона, о чем свидетельствует небольшое содержание хлорофилл а по сравнению с оз. Куджартай.

Деградация хлорофилла а при внешнем и внутреннем неблагоприятном воздействии связана с преобразованием его в феофитин и частичной потерей им физиологической активности. С биохимической точки зрения феофитин представляет собой молекулу хлорофилла, в которой отсутствует центральный ион Mg 2+ [22].

Известно, что феопигменты хорошо сохраняются в донных отложениях, особенно в анаэробных условиях [12, 24], и могут поступать в толщу воды при взмучивании седиментов [4]. Исследованные озера в настоящее время имеют небольшую глубину, в связи с этим нельзя не учитывать возможное поступление их из донных отложений, как во время отбора проб, так и в результате ветроволновых процессов. С другой стороны, увеличение концентрации феофитина возможно связано с выеданием водорослей зоопланктоном [18]. Степень разрушения хлорофилла зависит как от концентрации водорослей, так и от скорости их потребления и вида консументов [15].

Хлорофилл b содержится у представителей зеленых и эвгленовых, а хлорофилл с встречается в клетках диатомовых, золотистых и эвгленовых водорослей [10]. Установлено, что в видовом составе фитопланктона среди диатомовых водорослей по мере роста минерализации начинают превалировать бентосные формы над настоящими планктонными видами, среди зеленых водорослей увеличивается удельный вес монадных форм [2]. Полученные показатели пигментного индекса (Е 430 /Е 664 ) от 3 до 5 указывают на преобладание гетеротрофного метаболизма над автотрофным в сообществе фотосинтетиков [8].

Другим фактором, подавляющим активность хлорофилла а , является фактор избыточного поступления в экосистему биогенных элементов, что отражается на уровне развития и потенциальной фотосинтетической активности фитопланктона и продуктивности экосистемы, а также, возможно, избыток света при незначительной глубине водоемов [1, 9, 11]. Эти и другие факторы, тормозящие фотосинтетическую активность планктона, требуют дальнейших исследований.

Выводы. Сравнительный анализ двух исследованных в августе 2021 г. озер (оз. Дабаса-нур и оз. Куджартай) показал, что в хлоридном оз. Дабаса-нур выявлено небольшое содержание хлорофилла а . В пробе присутствует деградирован- 32

ная форма хлорофилла а — феофитин. Следовательно, фотосинтетическая активность воды оз. Дабаса-нур испытывает определенные трудности — фитопланктон находится в угнетенном состоянии. Это может быть связано с современными физико-химическими условиями экосистемы водоема — с процессом восстановления водности озера после продолжительного засушливого периода. Напротив, в содовом оз. Куджартуй концентрация хлорофилла а намного выше, чем в оз. Дабаса-нур. Феофитин не обнаружен, что указывает на физиологическую активность первичного звена продуктивных процессов — фитопланктона.

В то же время в пигментном разнообразии планктона исследованных озер преобладают каротиноиды как более устойчивые формы пигментов. В оз. Даба-са-нур превалируют каротиноиды зеленых водорослей, в оз. Куджартай каротиноиды диатомовых имеют небольшое преимущество над зелеными. Это подтверждает более высокое содержание в воде оз. Куджартай хлорофилла b , связанного с наличием в составе сообществ фитопланктона зеленых водорослей. Хлорофилл с не обнаружен в планктоне обоих озер.

Список литературы Фотосинтетическая активность планктона содово-соленых озер Восточного Забайкалья

- Алимов А. Ф., Богатов В. В., Голубков С. М. Продукционная гидробиология. Ленинград: Наука, 2013. 339 с.

- Экосистемы содовых озер северо-востока Центральной Азии в поисках ответов на вызовы времени / Борзенко С. В., Базарова Б. Б., Куклин А. П. [и др.] // Байкал — ворота в Азию: материалы международной научно-практической конференции, посвященной Году науки и техники в РФ и 30-летию БИП СО РАН. Улан-Удэ, 2021. С. 59-62.

- Бульон В. В. Первичная продукция планктона внутренних водоемов. Ленинград: Наука, 1983. 150 с.

- Елизарова В. А. Состав и содержание растительных пигментов в водах Рыбинского водохранилища // Гидробиологический журнал. 1973. Т. 9, № 2. С. 23-33.

- Ермолаев В. И. Фитопланктон водоемов бассейна озера Сартлан. Новосибирск: Наука, 1989. 96 с.

- Копылов А. И., Косолапов Д. Б. Микробная «петля» в планктонных сообществах морских и пресноводных экосистем. Ижевск, 2011. 332 с.

- Ляшенко О. А. Растительные пигменты как показатели биомассы фитопланктона в мелководном эвтрофном озере // Проблемы региональной экологии. 2004. № 5. С. 6-14.

- Минеева Н. М. Растительные пигменты в воде Волжских водохранилищ. Москва: Наука, 2004. 156 с.

- Минеева Н. М. Эколого-физиологические аспекты формирования первичной продукции водохранилищ Волги: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора биологических наук. Нижний Новгород, 2003. 42 с.

- Саут Р., Уиттик А. Основы альгологии. Москва: Мир, 1990. 597 с.

- Сигарева Л. Е. Пигментные критерии оценки экологического состояния водоемов // Биологические основы экологического нормирования. Москва: Наука, 1993. С. 64-69.

- Сигарева Л. Е. Хлорофилл в донных отложениях волжских водохранилищ. Москва: КМК, 2012.

- Сиренко Л. А. Методы оценки и прогноз состояния водных экосистем по данным натурных наблюдений // Комплексные исследования экосистем бассейна реки Енисей. Красноярск: Изд-во Краснояр. гос. ун-та, 1985. С. 14-21.

- Сиренко Л. А. Информационное значение хлорофиллового показателя // Гидробиологический журнал. 1988. Т. 24, № 4. С. 12-16.

- Burford M. A., Long B. G., Rothlisberg P. C. Sedimentary pigments and organic carbon in relation to microalgal and bentic faunal abundance in the Gulf of Carpentaria // Mar. Ecol. Progr. Ser. 1994. V. 103. P. 111-117.

- Foy R. H. A comparison of chlorophyll a and carotenoid concentrations as indicators of algal volume // Freshwater Biol. 1987. V. 17. № 2. P. 237-250.

- Goodwin T. W. The biochemistry of the carotenoids. Plants. London: New York, 1980. 377 p.

- Hallegraeff G. M. Pigment diversity in freshwater phytoplankton. 2. Summer succession in three Dutch lakes with different tropic characteristics // Inter. Rev. ges. Hydrobiol. 1977. Vol. 62, № 1. P. 19-39.

- Hurley J. P., Armstrong D. E. Pigment preservation in lake sediments: a comparison of sedimentary environments in Trout Lake, Wisconsin // Can. J. Fish. Aquat. Sci. 1991. Vol. 48. № 3. P. 472-486.

- Margalef R. Correspondence between the classic types of lakes and the structural and dynamic properties of their population Internationale Vereinigung fur Theoretische und Angewandte Limnologie: Verhandlungen. 1964. Vol. 15, № 1. P. 169-175.

- Margalef R. Perspectives in ecological theory. Chicago: Univ Press, 1968. 102 p.

- Nelson David L., Cox Michael M. Lehninger Principles of Biochemistry. 4th ed. New York: W. H. Freeman, 2005. 1119 р.

- Priyadarshani I., Biswajit R. Commercial and industrial applications of micro algae — a review // J Algal Biomass Utln. 2012. Vol. 3, № 4. P. 89-100.

- Rybak M., Rybak I. Plant pigments in contemporary bottom sediments of Lake Dlugie in Olzstin // Acta hydrobiol. 1982. Vol. 24, № 1. P. 21-28.