Фрагмент кольчуги из памятника кенкольской культуры Акчий-Карасу в Кыргызстане

Автор: Худяков Ю.С., Орозбекова Ж.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XXII, 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье анализируется фрагмент кольчуги, обнаруженный в предшествующие годы кыргызскими археологами на памятнике кенкольской культуры Акчий-Карасу в Кыргызстане. Приведена краткая история изучения кенкольских археологических памятников на территории Кыргызстана. Рассмотрены обнаруженные в кенкольских археологических комплексах разнообразные предметы наступательного и защитного вооружения. Проанализирована система соединения железных колец в составе исследуемого фрагмента кольчужного защитного покрытия из могильника Акчий-Карасу. Определена хронология использования кольчатых доспехов воинами кенкольской культуры в Среднеазиатском регионе.

Кыргызстан, кенкольская культура, памятник акчий-карасу, древние кочевники, защитное вооружение, кольчуга

Короткий адрес: https://sciup.org/14522415

IDR: 14522415 | УДК: 903.2.393

Текст научной статьи Фрагмент кольчуги из памятника кенкольской культуры Акчий-Карасу в Кыргызстане

Одним из наиболее высокоразвитых оружейных комплексов среди кочевых племен Центрально-Азиатского региона в хунно-сяньбийскую эпоху обладали древние номады кенкольской культуры, памятники которой распространены на Тянь-Шане, в Семиречье, в Восточном Туркестане и некоторых районах Казахстана. В предшествующие десятилетия ХХ в. предметы вооружения из памятников кенкольской культуры неоднократно привлекали внимание отечественных исследователей. Некоторые находки оружия из Кенкольского могиль- ника в Таласской долине были проанализированы А.Н. Бернштамом, который отнес этот памятник к культуре гуннов, мигрировавших с восточных районов Центральной Азии на территорию Среднеазиатского региона в конце I тыс. до н.э. – начале I тыс. н.э. [Бернштам, 1940, с. 29–30]. Исследователь отметил, что в процессе раскопок захоронений воинов, изученных в верховьях р. Талас, были обнаружены луки и стрелы [Бернштам, 1941, с. 45]. В дальнейшем им были изучены и другие погребальные памятники этой культуры, в кото- рых были обнаружены некоторые виды оружия [Бернштам, 1952, с. 62]. Однако в 1956 г. археологические материалы кенкольской культуры иначе интерпретировал С.С. Сорокин, изучавший подбойные и катакомбные памятники Средней Азии. Он пришел к заключению, что они должны принадлежать не гуннам, а древним среднеазиатским кочевым племенам. В процессе этого исследования им были рассмотрены некоторые формы костяных наконечников стрел из кенкольских памятников [Сорокин, 1956, с. 10–14]. В дальнейшем изучением памятников кенкольской культуры занимался известный кыргызский археолог И.К. Кожомбер-диев. В ходе проведенных им раскопок в разных районах Кыргызстана были обнаружены разнообразные предметы наступательного и защитного вооружения. Он датировал эти комплексы первой половиной I тыс. н.э. и предположил, что их появление связано с расселением в Среднеазиатском регионе гуннских кочевых племен. Результаты его и предшествующих исследований нашли отражение в обобщающем труде по истории Кыргызстана [История, 1968, c. 79–88]. Совершенно по-другому датировал кенкольские памятники А.К. Амброз, который отнес их началу эпохи раннего Средневековья и определил принадлежность данной культуры не гуннам, а древним тюркам в период существования в степях Евразии Первого Тюркского каганата [Амброз, 1981, c. 21–22]. В работах Ю.А. Заднепровского были рассмотрены проблемы этнической принадлежно сти носителей культур усуньского периода, в т.ч. кенкольской культуры. По его оценке в подбойных и катакомбных памятниках были погребены люди монголоидного и метисного расового облика, которые относились к усуньским и юэчжийским древним кочевым племенам [Заднепровский, 1971, c. 32–33]. Среди

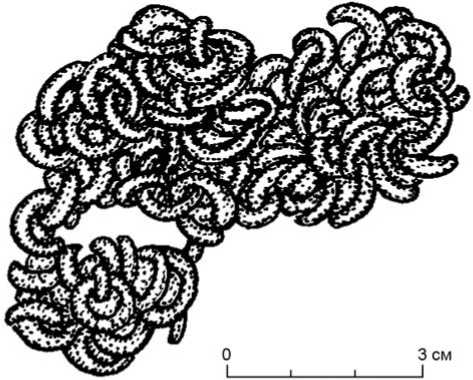

Фрагмент кольчуги из памятника Акчий-Карасу.

подбойных и катакомбных погребений Средней Азии им были выделены комплексы «катакомбной группы», которые, согласно его определению, распространены на Тянь-Шане, в Ферганской долине и Ташкентском оазисе [Заднепровский, 1975, c. 161–162]. Памятники кенкольского типа были исследованы и на территории Казахстана. Отдельные находки подобных археологических комплексов выявлены в степном Алтае [Уманский, 1978, c. 157–163]. В конце 1980-х гг. находки предметов вооружения из раскопок не скольких памятников кенкольской культуры на территории Кыргызстана были проанализированы в совместной обобщающей статье И.К. Кожомбердиева и одного из авторов настоящей статьи. В этой работе были исследованы некоторые предметы вооружения из могильника Акчий-Карасу [Кожомбердиев, Худяков, 1987, c. 78, 81–82, 84–85, 92–93, 95, 97]. В данной работе был предпринят опыт типологической классификации по формальным признакам различных видов наступательного оружия дистанционного и ближнего боя, а также средств индивидуальной металлической защиты, на основе которой был реконструирован комплекс вооружения кенкольского тяжеловооруженного конного воина [Там же, c. 78–101]. В статье было уделено внимание разным типам панцирей и кольчугам, которые имелись на вооружении у кенкольских воинов. Согласно заключению авторов статьи, плетение кольчатых доспехов производилось по системе, при которой в каждое кольчужное кольцо продевалось по четыре других кольца [Там же, c. 97–98; pис. 11, 7]. Наряду с небольшим фрагментом кольчуги, проанализированном в рамках комплекс а вооружения кенкольского воина, в материалах из раскопок памятников кенкольской культуры на территории Притяньшанья представлены и другие подобные находки.

В составе коллекции предметов защитного вооружения из могильника Акчий-Карасу в Кыргызстане, который исследован И.К. Кожом-бердиевым, наряду с изученными ранее деталями металлического защитного покрытия, имеется еще один, не привлекавшийся ранее для оружие-ведческого анализа кольчужный обрывок, обнаруженный в процессе раскопок на этом памятнике. К сожалению, условия его обнаружения на этом могильнике выявить не удалось. Фрагмент представляет собой сравнительно небольшой, сильно поврежденный, спекшийся под воздействием коррозии обрывок кольчужного плетения. Судя по сохранившимся в его составе железным кольцам, они точно так же, как в составе ранее изученной части кольчужного доспеха, были соединены между собой по принципу четыре кольца в одно (см. рису- нок). К сожалению, по данному небольшому фрагменту трудно определить, к какой именно части защитного кольчужного доспеха он мог относиться. Находка этого кольчужного обрывка свидетельствует о достаточно широком распространении кольчатых доспехов среди кенкольских воинов, которые применяли их для защиты, наряду с панцирными доспехами. Данная находка указывает на то, что кольчужные, так же как и панцирные доспехи, были представлены в погребениях кенколь-ских кочевников не единичными находками. Это свидетельствует о значительном распространении кольчатого защитного вооружения среди древних номадов Притяньшанья в конце I тыс. до н.э. – первой половине I тыс. н.э. Не решен вопрос о месте изготовления кольчатых доспехов, которые использовались в качестве средств индивидуальной металлической защиты кенкольскими воинами. Вполне возможно, что кольчуги, как и другие виды наступательного и защитного вооружения, которые были в распоряжении древних кочевых воинов, изготавливались мастерами-оружейниками из городских и ремесленных центров Средней Азии, находившихся в зоне военно-политического влияния кенкольских племен.

Список литературы Фрагмент кольчуги из памятника кенкольской культуры Акчий-Карасу в Кыргызстане

- Амброз А.К. Кочевнические древности Восточной Европы и Средней Азии V-VIII вв.//Степи Евразии в эпоху средневековья. Археология СССР. -М.: Наука, 1981. -С. 10-23.

- Бернштам А.Н. Кенкольский могильник//Археологические экспедиции Государственного Эрмитажа. -Л., 1940. -Вып. 2. -34 с.

- Бернштам А.Н. Археологический очерк Северной Киргизии. -Фрунзе: Изд-во Комитета наук при Совете народных комиссаров Киргизской ССР. 1941. -Вып. IV. -112 с.

- Бернштам А.Н. Историко-археологические очерки Центрального Тянь-Шаня и Памиро-Алая//Материалы и исследования по археологии СССР. -М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1952. -№ 26. -346 с.

- Заднепровский Ю.А. Об этнической принадлежности памятников кочевников Семиречья усуньского периода II в. до н.э. -V в. н.э.//Страны и народы Востока. -М.: Наука, 1971. -Вып. Х. -С. 27-36.

- Заднепровский Ю.А. Опыт региональной классификации погребальных памятников кочевников Средней Азии древнего периода (II в. до н. э. -VI в. н. э.)//Стра

- ницы истории и материальной культуры Киргизстана. -Фрунзе: Илим, 1975. -С. 159-167.

- История Киргизской ССР. -Фрунзе: Кыргызстан, 1968. -Т. I. -708 c.

- Кожомбердиев И.К., Худяков Ю.С. Комплекс вооружения кенкольского воина//Военное дело древнего населения Северной Азии. -Новосибирск: Наука, 1987. -С. 75-106.

- Сорокин С. С. О датировке и толковании Кенкольского могильника//КСИИМК. -1956. -Вып. 64. -С. 3-14.

- Уманский А.П. Погребение эпохи «великого переселения народов» на Чарыше//Древние культуры Алтая и Западной Сибири. -Новосибирск: Наука, 1978. -С. 129-163.