Фрагмент византийской каменной иконки из Старой Рязани

Автор: Артамкин А.Н., Буланкина Е.В., Стрикалов И.Ю., Чернецов А.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Археология средневековья и нового времени. Проблемы и материалы.

Статья в выпуске: 249-2, 2017 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена предварительной публикации фрагмента каменной иконки византийской работы, найденной в 2017 г. в Старой Рязани, на которой была представлена композиция « Сошествие во ад (Воскресение)». Это произведение мелкой пластики демонстрирует виртуозное владение техникой резьбы по камню; оно отмечено выдающимися художественными достоинствами. Находка может быть предположительно связана с носителями элитарных столичных традиций, оказавшимися на Руси после захвата Константинополя крестоносцами в 1204 г.

Старая рязань, византийская мелкая пластика, резьба по камню, композиция

Короткий адрес: https://sciup.org/143163993

IDR: 143163993

Текст научной статьи Фрагмент византийской каменной иконки из Старой Рязани

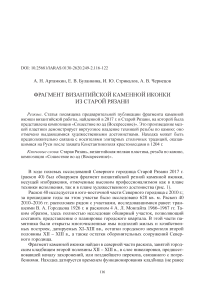

В ходе полевых исследований Северного городища Старой Рязани 2017 г. (раскоп 40) был обнаружен фрагмент византийской резной каменной иконки, несущей изображения, отмеченные высоким профессионализмом как в плане техники исполнения, так и в плане художественного достоинства (рис. 1).

Раскоп 40 исследуется в юго-восточной части Северного городища с 2010 г.; за прошедшие годы на этом участке было исследовано 628 кв. м. Раскоп 40 2010–2016 гг. расположен рядом с участками, исследовавшимися ранее: траншеями В. А. Городцова 1926 г. и раскопом 4 А. Л. Монгайта 1966–1967 гг. Таким образом, здесь полностью исследован обширный участок, позволяющий составить представление о планировке городского квартала. В этой части памятника были открыты многочисленные ямы подполий жилых и хозяйственных построек, датируемых XI–XIII вв., остатки городского некрополя второй половины XII – XIII в., а также остатки оборонительных сооружений Северного городища.

Фрагмент каменной иконки найден в северной части раскопа, занятой городским кладбищем второй половины XII – XIII в., в слое нивелировки, предшествовавшей началу захоронений, или позднейшего перекопа, связанного с погребениями. Находка датируется временем функционирования кладбища (не ранее

Рис. 1. Фрагмент резной каменной иконки из Старой Рязани середины XII – первой третью XIII в.). Возможно, она связана с церковью или часовней, существовавшей на этом участке при кладбище. Следы храма пока не обнаружены, но некрополь исследован не полностью: между исследованными участками трех разновременных раскопов сохранились нетронутые участки, причем в северной части кладбища, ограниченной древней улицей, где наблюдается наиболее плотное расположение погребений. Возможно, церковь располагалась на южной стороне улицы. На существование здесь храма указывает ряд находок церковной утвари – фрагменты паникадил, цепей, а также несколько фрагментов поливных керамических плиток пола, найденных в предшествующие годы на смежных участках. Сходные плитки обычно связаны с интерьером древнерусских храмов, что фиксируется и в Старой Рязани. Остатки подобных покрытий были выявлены при исследовании Борисоглебского и Успенского соборов на Южном городище (Монгайт, 1955. С. 82, 89), а также, в переотложенном состоянии, на близком по времени городском кладбище в юго-западной части Северного городища на раскопе 28 (Стрикалов, 2005. С. 82). По размерам (квадрат со стороной 10–12 см) находкам на раскопе 40 наиболее близки плитки раскопа 28 и западного притвора Борисоглебского храма.

Рассматриваемая находка – не первый фрагмент каменных иконок византийской работы из Старой Рязани. Один из них (случайная находка 2004 г.), весьма изящной работы, опубликован ( Беляев, Чернецов , 2005. С. 180–185).

Публикуемый фрагмент имеет размеры 5,8 × 3,9 см, толщина пластины 0,5 см. Иконка изготовлена из темно-серого камня, имеющего мелкозернистую структуру. Породу камня можно предварительно назвать стеатитоподобной;

профессиональное минералогическое определение еще не проводилось. Размеры целого изделия, судя по сопоставлению фрагмента с полностью сохранившимися композициями сюжета, были довольно внушительными: около 15 см в ширину и 17 см в высоту. Подобная иконка не могла быть нагрудной и, скорее всего, являлась частью церковного убранства.

Основная часть фрагмента занята изображением драпированной человеческой фигуры; в основном сохранилось изображение облачения с артистически трактованными складками. В левой, несохранившейся, руке фигуры был представлен расположенный вертикально восьмиконечный крест (сохранилась нижняя часть с косым нижним перекрестием). Правая, обнаженная почти до локтя, рука держит руку другого персонажа. В нижней правой части композиции видна часть нимба еще одного персонажа. Справа сохранился небольшой фрагмент бортика, обрамлявшего композицию.

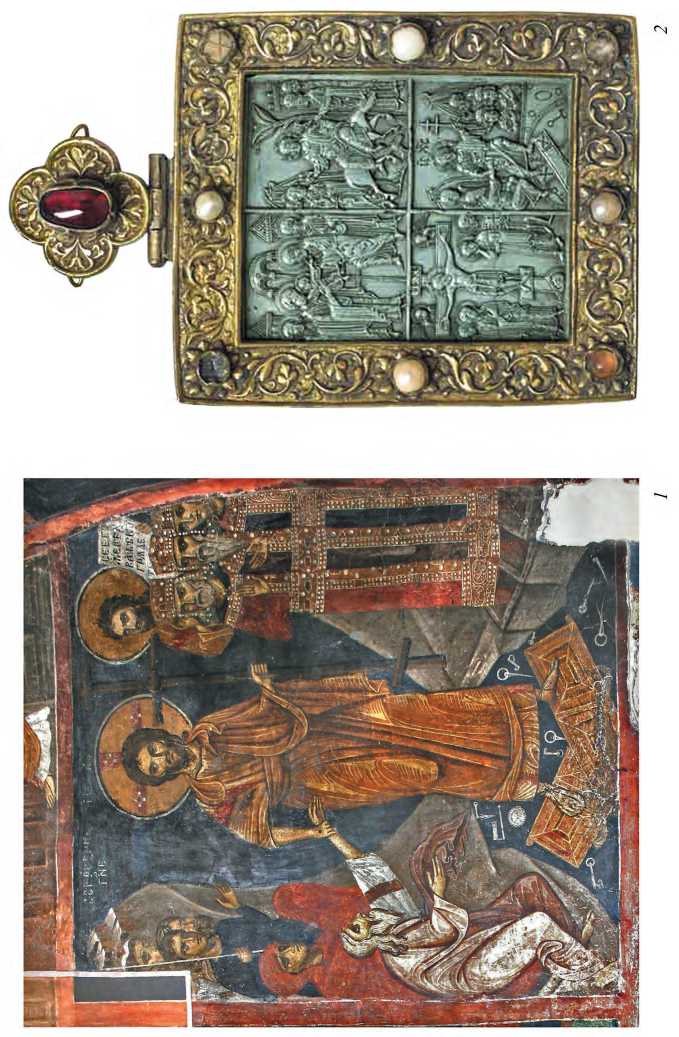

Опознание содержания композиции не представляет значительных трудностей. Это, несомненно, «Сошествие во ад» (рис. 2, 1 ). Центральная фигура с крестом в руке изображает воскресшего Христа, наступающего на створки врат ада. Другой рукой он выводит за руку из гроба праотца Адама (поскольку смерть Спасителя и его Воскресение освободили человечество от первородного греха). По сторонам должен быть представлен ряд других ветхозаветных персонажей, прежде всего – цари Давид и Соломон. Подобные композиции нередко встречаются на византийских каменных иконках, иногда они входят в состав более или менее значительной серии изображений ( Банк , 1978. Рис. 95) (рис. 2, 2 ). Наряду с описанным вариантом иконографии «Сошествия во ад», существует его «зеркальная» модификация (крест в правой руке Христа, Адама он выводит левой). Последний вариант композиции представлен, в частности, на близких по дате рассматриваемой находке западных золоченых дверях собора Рождества Богородицы в Суздале (так называемые «Суздальские златые врата»; см.: Овчинников , 1978. Илл. 33).

Композиция «Сошествие во ад» занимает важнейшее место в христианской иконографии, поскольку именно она в византийской и славянской традиции соответствует Воскресению Христову и главному христианскому празднику – Пасхе. Любопытно, что мотив сошествия Христа во ад отсутствует в канонических евангелиях. Он взят из апокрифического Никодимова евангелия. Тем не менее в средневековой православной иконографии мотив Воскресения изображался только в виде композиции «Сошествие во ад». Данный мотив Никодимова евангелия неоднократно фигурирует также в общепринятой церковной гимно-графии. Так, ирмос 6-й песни пасхального богослужения гласит: «Снизшел еси в преисподняя земли и сокрушил еси вереи вечныя, содержащия связанныя…», тропарь последования об усопших – «Ты еси Бог, сошедый во ад и узы окованных разрешивый…».

Технические и художественные особенности рассматриваемого фрагмента иконки ясно свидетельствуют о его нерусском происхождении. Это очевидно при сравнении рассматриваемого фрагмента с произведениями древнерусской мелкой пластики домонгольского времени и датируемых первым столетием после нашествия. Обращает на себя внимание высокий рельеф и изящные очертания обнаженных частей рук персонажей, прихотливая трактовка драпировок

Рис. 2. Композиция «Сошествие во ад» в искусстве византийского круга

1 – фреска «Сошествие во ад». Боянская церковь, Болгария, XIII в. (по: Айналов , 1927); 2 – Сретение, Вход в Господень Иерусалим, Распятие, Сошествие во ад. Резная стеатитовая икона. Византия. XIII в. Музеи Московского Кремля (по: Стерлигова , 2010).

и складок на одежде. Сходные изображения рук могут быть отмечены на ряде византийских стеатитов ( Банк , 1978. Рис. 89). Среди произведений византийской мелкой пластики можно выделить изысканные изделия мастеров, работавших в ведущих центрах художественного ремесла, и произведения менее высокого уровня, вторичные огрубленные воспроизведения более качественных образцов. Резьба фрагмента из Старой Рязани отмечена исключительным изяществом, демонстрирует уверенное виртуозное владение техникой работы по камню.

Для резьбы рассматриваемого обломка иконки характерны весьма своеобразные черты, которые, вероятно, привлекут внимание специалистов. Не являясь профессиональными искусствоведами, авторы в данном случае ограничиваются лишь предварительными наблюдениями.

Бросающейся в глаза особенностью резного фрагмента является чрезвычайно высокий рельеф, использованный для изображений рук Спасителя и Адама. В данном случае можно говорить о горельефе, скульптурной трактовке мотивов. Однако драпированное тело Христа представлено в иной, подчеркнуто плоскостной, графичной манере. Трактовка одежд (прежде всего складок) вполне условная (нереалистическая), с чертами подчеркнутой стилизации и орнаментальной ритмизации. Используется известный и по византийским, и по древнерусским памятникам эффектный мотив в виде свисающего углом каскада складок. Возникает предположение, что иконка могла быть изготовлена двумя мастерами, один из которых, ведущий, резал лики и открытые части тела, а другой, подчиненный, подмастерье – менее важные элементы композиции. Так работали русские иконописцы позднейшего времени, когда ведущие мастера писали лики, а остальное, «доличное» – ученики и подмастерья. Однако по отношению к средневековым памятникам мелкой пластики подобных сведений не сохранилось.

И объемную трактовку рук, и стилистические особенности изображений драпировок нельзя безоговорочно отнести к традициям византийского искусства в чистом виде. Создается впечатление, что мы имеем дело с работой византийского мастера (мастеров), испытавшего значительное влияние западноевропейского искусства. В данном случае уместно вспомнить уже не новую теорию В. Г. Пуцко (Пуцко, 1981; 2005. С. 567), согласно которой толчком для становления древнерусской мелкой пластики из камня явилась миграция византийских мастеров, бежавших после захвата Константинополя крестоносцами в 1204 г., мастеров, уже успевших испытать значительное западное влияние. В полном объеме с этими взглядами трудно согласиться. Очевидно, резьба по камню, в частности мелкая пластика, была известна на Руси гораздо раньше. Но В. Г. Пуцко удалось правильно выявить очередную волну в развитии пластики малых форм и определить составляющие этого феномена. Исследователь полагает, что «роль ряда мастеров, оказавшихся на Руси после захвата и разграбления крестоносцами Константинополя, в числе которых находились и весьма элитарные, принадлежавшие к столичному придворному кругу», была, «по-видимому, исключительно велика» (Пуцко, 2005. С. 567). Вполне вероятно, что старорязанская иконка была изготовлена кем-то из числа этих греческих мастеров. Кстати, одному из авторов уже приходилось писать о том, что другая византийская иконка (случайная находка 2004 г.), скорее всего, была изготовлена мастером-греком не в Византии, а в Старой Рязани (Чернецов, 2010. С. 148, 149). Если высказанные предположения справедливы, то иконка, скорее всего, должна датироваться в узких пределах 1204–1237 гг.

Список литературы Фрагмент византийской каменной иконки из Старой Рязани

- Айналов Д. В., 1927. Боянская роспись 1259 г.//Известия на българския археологически институт. Кн. 4. С. 121-134.

- Банк А. В., 1978. Прикладное искусство Византии IX-XII вв. М.: Гл. ред. вост. лит. 312 с.,

- Беляев Л. А., Чернецов А. В., 2005. Новые находки произведений художественного ремесла//Великое княжество Рязанское. Историко-археологические исследования и материалы/Отв. ред. А. В. Чернецов. М.: Памятники исторической мысли. С. 180-190.

- Монгайт А. Л., 1955. Старая Рязань. М.: Изд-во АН СССР. 228 с. (МИА; № 49.) (Материалы и исследования по археологии древнерусских городов; т. IV.)

- Овчинников А. Н., 1978. Суздальские златые врата. М.: Искусство. 36 с.,

- Пуцко В. Г., 1981. Крестоносцы и западные тенденции в искусстве Руси XII-начала XIV вв.//Actes du XV-e Congres International d’etudes byzantines (Athenes, 1976). Т. II. Athenes: Association internationale des etudes byzantines. P. 953-972.

- Пуцко В. Г., 2005. Из истории русской каменной пластики XIII в.: рязанские иконы и изображением Деисуса//Великое княжество Рязанское: историко-археологические исследования и материалы/Отв. ред. А. В. Чернецов. М.: Памятники исторической мысли. С. 567-577.

- Стерлигова И. А., 2010. Византийские святыни и драгоценности московских государей//Наше Наследие. № 93-94. С. 2-23.

- Стрикалов И. Ю., 2005. Северное городище. Стратиграфия и планиграфия//Великое княжество Рязанское: историко-археологические исследования и материалы/Отв. ред. А. В. Чернецов. М.: Памятники исторической мысли. С. 36-89.

- Чернецов А. В., 2010. Старая Рязань. Свидетельства международных культурных и исторических связей//Даниловские чтения: мат-лы первой и второй науч. конф., посвящ. 25-летию возрождения Данилова монастыря (2008-2009). М.: ИНЭС. С. 128-158.