Фрагменты фундаментов XII в. Собора Рождества Богородицы в Боголюбове, раскрытые в ходе работ 2015 г

Автор: Вдовиченко М.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Археология средневековья и нового времени. Проблемы и материалы.

Статья в выпуске: 249-2, 2017 года.

Бесплатный доступ

Раскопки в 2015 г. в интерьере боголюбовского собора Рождества Богородицы позволили сделать заключение об основных свойствах несущих конструкций памятника: глубине залегания стенового и ленточного фундаментов, использованных в них материалах, приемах и методах их устройства, а также гипотетически реконструировать на основе раскрытого фрагмента систему ленточных фундаментов.Публикуемые чертежи шурфа 1 в боголюбовском соборе и ранее не публиковавшиеся сечения фундаментов нескольких русских домонгольских и сербского памятников дают повод для сравнения региональных фундаментных техник, наследуемых византийскому и западному строительному производству.

Рождества богородицы в боголюбове, белокаменное зодчество северо-востока руси xii-xiii вв, церковь благовещения на городище, церковь успения богородицы в студенице, фундаменты, строительная техника

Короткий адрес: https://sciup.org/143163996

IDR: 143163996

Текст научной статьи Фрагменты фундаментов XII в. Собора Рождества Богородицы в Боголюбове, раскрытые в ходе работ 2015 г

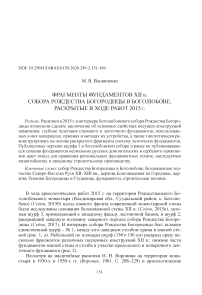

В ходе археологических работ 2015 г. на территории Рождественского Бо-голюбовского монастыря (Владимирская обл., Суздальский район, с. Боголю-бово) ( Седов , 2015б) вдоль южного фронта современной монастырской стены были исследованы основания белокаменной стены XII в. ( Седов , 2015а), заложен шурф 3, примыкающий к западному фасаду лестничной башни, и шурф 2, раскрывший западную половину северного портала собора Рождества Богородицы ( Седов , 2017). В интерьере собора Рождества Богородицы был заложен единственный шурф – № 1, между юго-западным столбом храма и южной стеной (рис. 1, а ). Небольшой по площади шурф (150 × 156 см) раскрыл сразу несколько фрагментов различных подземных конструкций XII в.: нижние части фундаментов южной стены и столба и участки продольного и поперечного ленточного фундамента (рис. 2).

Несмотря на масштабные раскопки Н. Н. Воронина на территории монастыря в 1930-х и 1950-х гг. ( Воронин , 1961. С. 208–229) и археологические

Рис. 1. Собор Рождества Богородицы в Боголюбове. Планы а – реконструкция с шурфами 1 и 2; б – реконструкция ленточных фундаментов

Рис. 2. Собор Рождества Богородицы в Боголюбове. Шурф 1.

Общий вид с севера и сверху. Фото автора, 2015 г.

работы, проведенные А. И. Скворцовым в 1989 г. ( Скворцов , 1989), шурф 2015 г. впервые предоставил возможность частичного изучения фундаментов одного из ключевых белокаменных храмов Древней Руси, построенного князем Андреем Боголюбским в 1158–1165 гг. в своей загородной резиденции-замке.

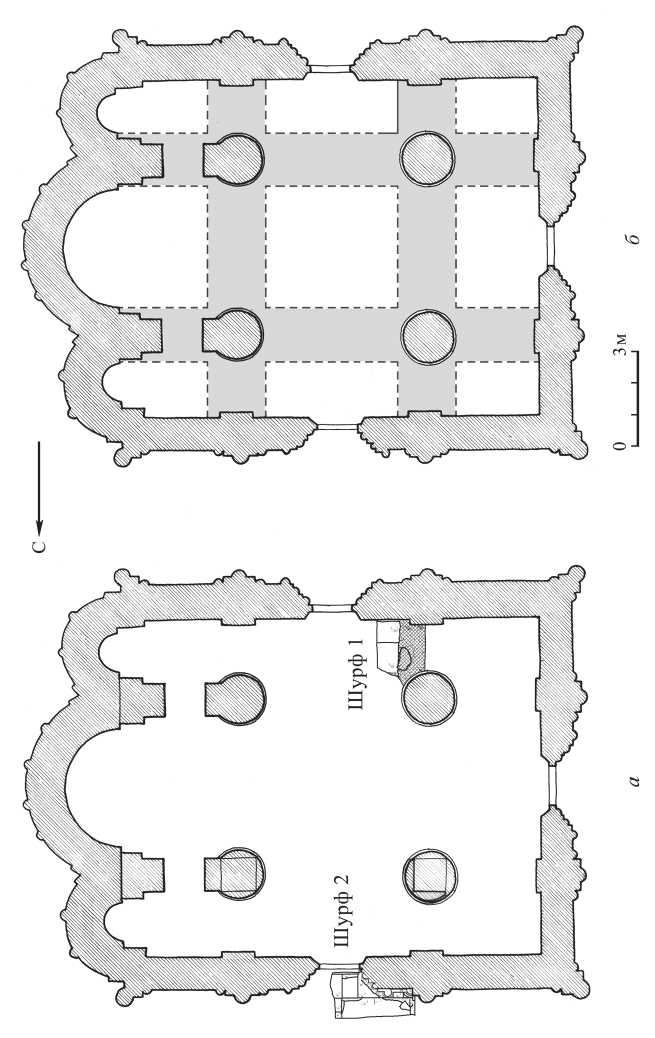

В шурфе были зафиксированы следующие архитектурные конструкции, их фрагменты и следы (рис. 3). Расположенные одна выше другой три известковые заливки (линзы), читающиеся по всей площади шурфа, отделены друг от друга песчаными прослойками толщиной 30–50 см. Все три заливки связаны с подготовкой под конструкцию полов храма XII в. Верхняя, самая незначительная по толщине (устойчивая толщина составляет 1–3 см, но ближе к южной стене храма фиксируется ее увеличение до 12 см), известковая линза расчищена на отметках -132–-145 см. Она примыкает к юго-западной колонне храма непосредственно под нижним обломом профиля базы – там, где начинается более узкое белокаменное основание под колонну. Это, бесспорно, свидетельствует о том, что она служила подготовкой под первоначальный пол храма XII в. или является следами его разборки. Причем в общей толщине линзы различаются три уровня, лежащие непосредственно друг на друге. Нижний из них (1,5–2,5 см) фиксируется по всей площади – с четкими верхней и нижней границей, средний (2–3 см), зафиксированный не повсеместно, также обладает хорошо читающимися границами, и верхний (6–7 см) – с наиболее размытой верхней границей – производит впечатление не рукодельной заливки, а следов разборки полов, то есть, скорее, не убранного известкового мусора.

Средняя известковая линза расчищена на отметках -174 – -192 см. Она отчетливо прослеживается в профилях шурфа, имеет довольно устойчивую толщину в 15–18 см, ровную и четкую верхнюю границу и менее ровную нижнюю. Нижняя (первая по времени образования и третья по времени расчистки) линза зафиксирована на отметках -240–-251 см. Ее границы менее отчетливы по сравнению со средней линзой и толщина колеблется между 4 и 11 см.

Открытая в 2015 г. подготовка под пол не вполне соответствует тому описанию, которое было сделано Н. Н. Ворониным на примере расчищенного им фрагмента пола в дьяконнике храма ( Воронин , 1961. С. 225–226. Рис. на с. 226). Там песок под известковой заливкой (соответствующей нашей верхней заливке), названный Н. Н. Ворониным материковым, был уплотнен свайным полем из коротких и нетолстых заостренных колов, а под медные плиты пола в белокаменной стене здания был устроен неглубокий горизонтальный паз. В шурфе 2015 г. ни свай, ни пазов для заведения в стену медных плит обнаружено не было, зато две положенных одна на другую заливки под плиты обнаружены были, как и слой песка без свай, под ними. То есть устройство нижних частей пола в восточной и южной частях храма по каким-то причинам различалось. Возможно, желание укрепить песчаную подсыпку свайным полем в дьяконнике связано с близким расположением восточной части храма к склону, по краю которого была возведена белокаменная ограда Боголюбова ( Седов , 2015а).

Уровень нижней известковой линзы отмечает верх ленточных фундаментов, то есть заливка осуществлялась по их верхам, тем самым связывая субструкции храма в единое известковое поле – самую нижнюю подготовку под пол. В шурфе были открыты две ленты внутренних фундаментов, сложенных из валунов

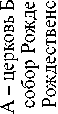

а – южный профиль – фрагмент фасада южной стены; б – западный профиль; в – реконструкция западного профиля с ленточным фундаментом. Чертеж Ю. С. Фомичёвой, 2015 г.

Условные обозначения : а – 1-я известковая линза; б – 1-й песок; в – 2-я известковая линза; г - 2-й песок; д – 3-я известковая линза; е – предматерик; ж – ленточный фундамент; з – известковый раствор

на известковом растворе, проливавшемся сверху: одна лента шла от юго-западного подкупольного столба к южной стене, а другая – от юго-западного столба к юго-восточному подкупольному столбу. Величина шурфа не позволила зафиксировать точную ширину фундаментных лент, однако можно уверенно заключить, что она была практически равна (или незначительно меньше) диаметру основания колонны, составлявшему 180 см.

Внутренние фундаменты сложены из крупных и средних валунов размером до 40–50 см, использованных нерегулярным образом и пролитых известковым раствором так, что внутри кладки образовались пустоты. Следов деревянной опалубки фундаментных рвов выявлено не было, ее отсутствие подтверждается характером лицевой поверхности «фасадов» лент, на которых повсеместно заметны следы известкового раствора, залитого в распор со стенками рвов. Причем раствор на уровне самых нижних валунов пропадает: возможно, первый ряд валунов раствором не заливался, а верхние ряды проливались им сверху, образуя кое-где пустоты.

Верхняя граница фундаментных лент фиксируется на отметке -246 см, подошва поперечного (юг – север) фундамента зафиксирована приблизительно на уровне -382 см, продольного (запад – восток) – на уровне -330 см, но она не является подошвой продольной ленты, уровень которой можно гипотетически реконструировать на глубине около -370 см, исходя из угла подъема подошвы поперечной ленты. Таким образом, высота продольной ленты, предположительно, меньше поперечной и составляет около 124 см, поперечной – 136 см. Восточный обрез поперечного фундамента и южный обрез продольного представляют собой неровные стенки, в основном сформированные известковым раствором, из которого выступают валуны. Книзу ширина внутренних фундаментов немного уменьшается. Верхние 32–35 см лент находятся выше зафиксированного на отметке -278 см археологически стерильного пред-материка.

Реконструируя способ закладки ленточных фундаментов храма, можно предположить, что на размеченной под храм выровненной строительной площадке были вырыты сужающиеся книзу траншеи, пробившие верхний культурный слой и почву и углубившиеся в предматерик до 105 см в поперечном направлении и минимум до 92 см – в продольном. В траншеи были уложены крупные валуны, верхние из которых немного возвышались над поверхностью земли, и заложены основания столбов храма. Вся строительная площадка была снивелирована тонким слоем песка, отмеченным в восточном профиле шурфа, поверх которого залили самую нижнюю известковую линзу.

Эта картина аналогична устройству фундамента и цоколя раскрытого фрагмента южной стены храма. Южная стена сложена на глубоком валунном фундаменте, подошва которого находится на том же уровне, что и основание поперечного ленточного фундамента, – около -382 см. Общая высота валунного фундамента южной стены составляет около 135 см, 104 см из которых заглублены в предматериковый слой. В своей верхней части на протяжении 50 см фундамент имеет расширение в 20–23 см относительно лицевой поверхности стены, а ниже отлив, в результате которого расширение фундамента уменьшается до 14–15 см от той же поверхности стены.

Общей ширины валунных кладок под стены зафиксировать не удалось. Можно предположить, что если добавить с внешней стороны такую же величину расширения в верхней зоне в 25 см, как и с внутренней стороны, то ширина фундамента под стеной не составит более 140 см, в отличие от 180 см ширины ленты. Однако если расширение с внешней стороны составляло бóльшую вели-чину1, то ширина стенового фундамента может совпасть, а возможно, и превысить ширину ленты.

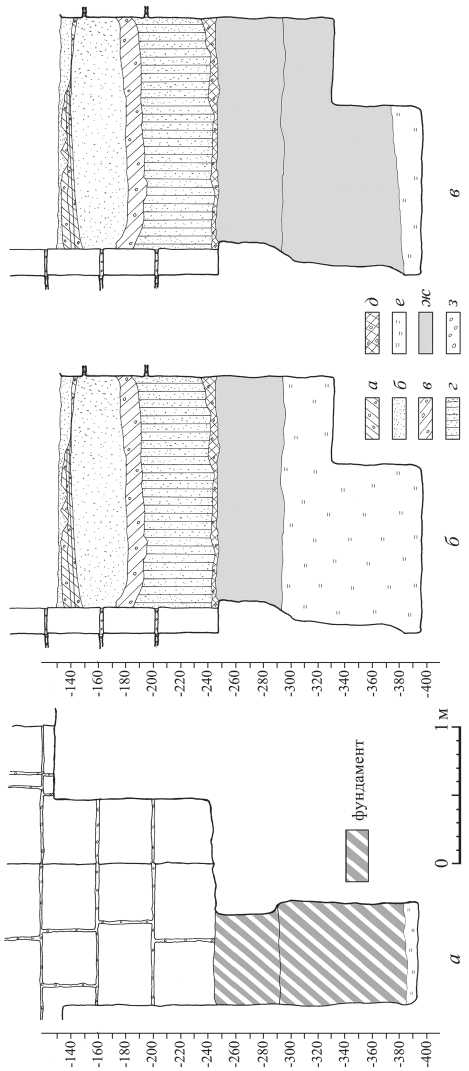

Уровень верха валунного фундамента совпадает с уровнем заливки нижней известковой линзы, т. е. верхние валуны в нем также возвышались над траншеями, вырытыми в земле. Внутренний обрез стенового фундамента имеет более ровную стенку, чем ленточного. Выше валунного фундамента на отметках -245, -247 начинается цоколь храма, сложенный из блоков белого камня на регулярной основе с применением известкового раствора. Хорошо обработанные каменные блоки имеют практически одинаковую высоту в пределах одного ряда (от 39 до 44 см), но различны по длине (от 39 до 60 см). Если учесть, что первоначальный пол храма был устроен на уровне верхней известковой линзы, то нижние три ряда регулярной кладки стен, скрытых под полом, составляли белокаменный цоколь храма.

Характерно, что в стыках валунных фундаментов и восточного профиля шурфа не выявлен впуск культурного слоя между «фасадом» валунной кладки и стенкой рва, который мог бы образоваться при длительном периоде «усадки» фундаментов. Судя по этому наблюдению, закладка валунного фундамента с последующим возведением стен храма заняла совсем немного времени и весь процесс строительства был организован без перерывов и простоев.

В шурфе был частично открыт цоколь юго-западного столба (рис. 4), имеющий в плане окружность диаметром 180 см и насчитывающий от верха ленточных фундаментов до границы профилированной базы 100–105 см. В расчищенный фрагмент попали 2,5 ряда кладки, состоящей из крупных аккуратно скругленных блоков белого камня. Верхний ряд по высоте равен 18–19 см, средний 46 см, нижний не имеет полной высоты, уходя под нижнюю известковую заливку. По своей длине блоки различны – от 22 до 52 см. Сверху на цоколь поставлена профилированная база колонны, общая высота которой 42 см. Профиль базы состоит из следующих обломов (снизу вверх): полка верха цоколя – крупный уплощенный полувал – крупная выкружка в обрамлении косых подсечек полочек – валик – фуст колонны, имеющий в диаметре 162 см.

Исследованные в 2015 г. фрагменты фундаментов боголюбовского Рождественского собора могут быть поставлены в ряд изученных ранее памятников. Результаты археологических исследований частично опубликованы ( Чиняков ,

Рис. 4. Собор Рождества Богородицы в Боголюбове. Шурф 1. Юго-западная колонна. Фрагмент фасада. Профиль базы. Чертеж Ю. С. Фомичёвой, 2015 г.

1952; Воронин, 1961; 1962; Раппопорт, 1994. С. 62–74), а частично хранятся в Научном архиве ИА РАН, в отчетах о полевых работах. На протяжении 1990–2000-х гг. исследования фундаментов были предприняты в церкви Бориса и Глеба в Кидекше (Глазов, 1994), в Рождественском соборе Суздаля (Иоанни-сян, 1995), в Георгиевском соборе Юрьева-Польского (Глазов, 2000), их результаты не попали в публикации. Археологическое исследование этих памятников началось значительно ранее 1990-х гг. и продолжается до сих пор. Однако сравнение их фундаментов по ряду конкретных характеристик с фундаментами Рождественского собора Боголюбова возможно лишь на основе графических и текстовых материалов перечисленных исследований. Результаты сравнения помещены в публикуемой таблице (табл.).

Археологическое изучение храма Бориса и Глеба в Кидекше началось с раскопок А. С. Уварова 1851 г., в советское время продолжилось в 1936–1948 гг., когда в Кидекше работали Н. Н. Воронин, А. Д. Варганов, А. В. Столетов. В 2000–2010-х гг. территорию вокруг храма и внутри него продолжили изучать экспедиции ИА РАН под руководством Н. А. Макарова и Вл. В. Седова. В 1994 г. в интерьере памятника были проведены исследования В. П. Глазова, специально направленные на изучение полов и фундаментов храма и давшие конкретные результаты для нашего сравнения ( Глазов , 1994. С. 36–52). Первоначальный фундамент сооружения XII в. был заложен на спланированной площадке культурного слоя селища конца I тыс. н. э. ( Макаров и др. , 2014. С. 63–64; Седов и др. , 2015. С. 269). Самый первый пол храма, определенный В. П. Глазовым как предварительный, был настлан непосредственно на выровненную площадку культурного слоя древнего поселения, на которую вначале была нанесена незначительная известковая прослойка, а поверх нее устроен деревянный настил. Общая высота этих конструкций составляла около 1–2 см, и устроена она была непосредственно в уровне стыка валунной кладки и белокаменных стен. Примечательно, что до уровня этого пола доходила обнаруженная в незначительных фрагментах фресковая роспись, свидетельствующая о том, что предварительный пол использовался какое-то время в уже начавшем функционировать расписанном храме.

Спустя небольшое время (еще в XII в., судя по стратиграфии) возникла необходимость устройства новых полов, что и было сделано посредством подсыпки на деревянный настил песка на высоту 22 см, на котором выложили основание из крупного белокаменного щебня с известковой заливкой сверху, по толщине составившее вместе 8 см. В. П. Глазов, вслед за предыдущими исследователями, считает, что такой известковый пол без какого-либо дополнительного покрытия использовался некоторое время до следующего ремонта, состоявшегося еще раз в XII в., а затем в конце 1230-х гг. с еще одним подвы-шением на 25–30 см.

Для устройства ленточных фундаментов и фундаментов под периметр стен на подготовленной к строительству храма площадке были вырыты траншеи. Глубина всех фундаментных конструкций составила около 150 см, при этом нижние части рвов были заглублены в материковый слой на 102 см, а верхние прорезали культурный слой селища и, по всей видимости, верхние валуны фундаментов, так же как в Боголюбове, возвышались над уровнем дневной поверхности XII в.

Храм сооружен на системе перекрестных ленточных фундаментов, ширина которых больше ширины опорных столбов и составляет разные величины: продольные ленты около 140 см, поперечная восточная лента около 215 см, западная – около 185 см. Ленты сложены из средних валунов, кладка которых не обладала четкой порядовкой, но с возможностью насчитать 7–8 рядов, на известковом растворе с примесями древесного угля, глины и песка. Перекрестной системой фундаментов охвачены все несущие конструкции здания, за исключением поперечной стяжки вим и стен северной и южной абсид.

Таблица основных характеристик фундаментов

|

я и я 1 я ч я е 3 я г о и я 17 |

5 a i — 5 н 8 я о. « ^ “ g g а £ я в |

= |

о |

ч я т+ О g 2 g ^ я |

1 |

1 |

1 |

|

= § ? я я ч о о 9 У « |

7 |

X io ОО О И g д |

|||||

|

т я On S 3 |

Ро'К 9 а |

o' ч ч я 1 ~ В a й ° ш Я ш g & я к к 5 | 1 со 1 Й |

о |

||||

|

т я 3 |

7 |

X со 8 |

я 8 с! “ S в Я О О g ^1Г |

||||

|

я 3 я я у 9 О Я 3 н я я У Я е |

| Я Н Т £ Ч Я 1 Я = ° |

= |

о |

о |

7 |

||

|

о ч у |

я о я я я о э Он 3 |

й 5 о § я н >> о Ч Я м я § й ч о ^ 5 СО ч |

1 1 1 X й я я м Я Cl, Я 5 о 9 I й 5 а § g о ccrn Ч о и О Й б в А © хо 8 § s s В ^ у | |

8 । ч у о й й Й832а55оо Hsls^gg Вз i з»= 8-$&о|§ё”§5 ^а&^-взёЯя &ёэзи“#“2и со со у г-1 О X 2 « Я |

й Г'1' Q о ^ Ч со О X X й о о о я |

||

|

я S' в |

9 « 9 со к g с о « 1 а 1 § £ о 8 Ц О g |

я а |

Я а |

а |

° S^°5^ а 5 я Т' 8 ^ * S 1 ^ |

||

|

7 |

7 |

5 |

о |

о |

о |

||

|

я н я Е7 |

о |

о 9 |

7 |

7 |

7 |

7 |

|

|

я 2 ® S Н Не Й К 2 в в |

§■ Я 3 f q 'О Ч и и я § 5 У & я У |

« и W и з о о н Я я я « 2 в н 5 о a S § ^ 3 ° |

я ч о О 3 У я § я ^ § 5 а g-м и У |

>Я о Я ч о S Я со 8 & Is о о Ян о |

>s й Я о « X я g 3 2 о Он Он 7 о о К Г У ХО ^ о |

||

Фундаментная кладка под стенами2 состоит из тех же валунов средних размеров на грубом известковом растворе с теми же примесями, кроме нижнего ряда, положенного насухо (рис. 5, Б). Использованные валуны разномерные и во время укладки не подбирались по своим размерам. Фундаментная кладка выступает за лицевую поверхность стен внутри храма на 6–8 см (южная стена) и 8–12 см (северная стена). Таким образом, ширина фундамента, если с внешней стороны он не расширяется более чем на 15 см, составляет около 154 см (ширина его стен равна 124 см). Была отмечена характерная особенность: между обрезом кладки и стеной траншеи зафиксирована колонка культурного слоя, попавшая туда сверху, что свидетельствует о значительном периоде, прошедшем между закладкой фундамента и возведением стен.

Исследованиями 1994 г. были предприняты попытки обнаружения системы укрепления оснований фундамента при помощи свай и лежней, но никаких следов деревянных конструкций под открытыми субструкциями зафиксировано не было. Зато исследователями была отмечена особенность, не встречавшаяся ранее ни в одном из памятников. Правда, и на площадке церкви Бориса и Глеба она была зафиксирована лишь в одном шурфе 4. Примерно на уровне середины глубины фундамента в непосредственной близости от него были открыты три столбовых ямы диаметром 18–22 см и глубиной от 18 до 30 см, заполненные гумусированным суглинком с обильным древесным тленом. В. П. Глазов назвал их «крепидами боковым стенок фундаментных траншей» ( Глазов , 1994. С. 41). Позднее, при раскопках Георгиевского собора в Юрьеве-Польском, В. П. Глазов обнаружит подобный прием укрепления стенок рвов, но диаметр кольев там окажется значительно меньшим, а частота расположения большей ( Глазов , 2000. С. 67).

Устройство фундаментного основания в соборе Рождества Богородицы в Суздале 1220-х гг. отличается от описанной выше системы фундаментов. Это обусловлено строительством храма времени Георгия Всеволодовича на месте разрушенного собора Владимира Мономаха. Фундамент храма XIII в. не заглублялся в грунт, в отрытые траншеи, а, наоборот, по мнению исследовавшего сооружение в 1995 г. О. М. Иоаннисяна, сложен на основании строительного развала предыдущего собора и засыпан землей снаружи ( Иоаннисян , 1995. С. 19).

По интерпретации О. М. Иоаннисяна3, в основе храма XIII в. лежит искусственный холм, образовавшийся при разборке Мономахова собора из его строительных остатков. Его вершину составляет своеобразная валунная платформа, выложенная мастерами Георгия Всеволодовича в качестве базы для фундаментов нового сооружения. Платформа у своего основания выходит за пределы

If)

V s a.

pq m 4 рассматриваемых в статье отчетов) Условные обозначения: а - предполагаемый уровень дневной поверхности на момент строительства; б - ппредполагаемый уровень материка; в - реконструируемые конструкции; г - сушествующие конструкции поднимающихся выше стен на 140 см, а у своей верхней границы – на 85 см, то есть площадь платформы значительно превышала намеченную площадь самого храма (рис. 5, Д). Платформа имела общую высоту чуть более 100 см и пирамидальную форму, была сложена из крупных валунов, в поперечнике имевших 30 см, на белом известковом растворе, залитом так, что в кладке образовывались частые пустоты. На отметке верха валунной платформы была устроена нивелировочная площадка, залитая белым известковым раствором, образующим отмостку толщиной до 7 см, выше которой начиналась условно регулярная кладка фундамента храма. Обрез кладки фундамента находился практически на уровне обреза внешней лицевой кладки стены. Кладка состояла из грубо отесанных блоков белого камня размером около 20 × 50 см, не имевших четких границ, положенных на белом известковом растворе с огромными швами и заполнением частых пустот между блоками обломками плинфы. Ближе к своему основанию в кладку были включены три почти сплошных ряда плинфы, формат которой практически совпадает с форматом кирпичей Мономахова собора (27, 30, 31 × 20, 21 × 4,5–5 см), но плинфа XIII в. отличается от ранней более высоким качеством керамического теста и мастерством формовки. Этот регулярный отрезок фундаментной кладки поднимался от отмостки вверх на 100 см. Он заканчивался рядом регулярной стеновой кладки, сложенной из хорошо отесанных и пригнанных блоков белого камня с небольшими швами, выполнявших роль выравнивающего ряда между фундаментом и стеной. Дневная поверхность XIII в., отмеченная тонким слоем гумуса с известковым щебнем толщиной до 8 см, зафиксирована исследователем на уровне, соответствующем верху второго ряда регулярной квадровой кладки, что переводит два нижних ряда стеновой кладки в скрытый под землей цоколь. Таким образом, общая высота фундамента суздальского собора, по данным О. М. Иоаннисяна, составляет 200 см. Фундамент не имеет четкой порядовки, но условно можно выделить общих 13 рядов валунной, белокаменной и кирпичной (плинфяной) кладки. Общая ширина фундамента шурфом 1995 г. не зафиксирована, но, учитывая предоставленные исследованием данные с внешней стороны сооружения, можно предположить, что ширина верхней – регулярной – части фундамента составляет не менее 225 см (ширина самой стены без учета возможных расширений с внутренней стороны), а нижние части фундамента являются, по всей видимости, нерасчлененной на ленты платформой, выступающей за пределы стены на 140 см в самой своей широкой нижней части. Устройство фундамента Георгиевского собора Юрьева-Польского также было определено сложной строительной историей храма. Условия его закладки в целом можно сравнить с условиями строительства суздальского собора: в основании Георгиевского собора XIII в. лежит развал храма времени Юрия Долгорукого 1152 г. На территории памятника неоднократно проводились археологические изыскания: первые, в 1909–1910-х гг., провел К. К. Романов (Романов, 1910), в 1950–1960-е гг. архитектором Е. А. Архиповым, а затем Н. Н. Ворониным были исследованы несколько шурфов (Глазов, 2000. С. 38, 43). Рассматриваемые мною характеристики подземной части конструкций полнее всего определяются в результате исследований 1958 и 1960 гг. под руководством А. В. Столетова4 и работ 2000 г. под руководством В. П. Глазо-ва5. В оценке свойств и датировок раскрытых фундаментов оба исследователя в целом сходятся. По их мнению, фундаменты храма XIII в. точно поставлены на основания предыдущего сооружения (рис. 5, Е). Культурных напластований на площадке под храмом зафиксировано не было. Небольшой верхний слой почвы был прорезан фундаментными рвами, в которые были уложены враспор валуны размерами 12–25 см и пролиты сверху серым известковым раствором с включениями угля (была зафиксирована плохая сохранность раствора). Ширина этой булыжной кладки сужалась книзу на 12–15 см, т. е. имела конусообразное сечение (сужение зафиксировано на внешних шурфах, поэтому его симметричность с внутренней стороны нужно проверять). На это мощное валунное основание, имевшее высоту 155 см, с отступом в 50 см был положен верхний ярус фундамента, состоявший из четырех рядов грубо отесанных нерегулярных белокаменных блоков, положенных с соблюдением порядовки, но без системной регулярности на сером известковом растворе. Высота этого яруса составляла 70 см. Для коррекции рядности присутствовали вставки обломков белого камня и мелкие валуны. По мнению исследователей, уровень дневной поверхности XII в. проходил по верху валунной кладки, то есть верхний ярус фундамента возвышался над землей при закладке храма мастерами Юрия Долгорукого. Верх этого яруса перекрывался вымосткой (выкладкой), состоявшей из боя белого камня и мелких булыжников, положенных на белом известковом растворе. Вымостка служила основанием и нивелировочной площадкой для кладки XIII в., представленной одним рядом хорошо отесанных блоков белого камня высотой 35 см, положенным с отступом в 40 см, являвшимся чистовым цоколем для нижних профилированных блоков стеновой кладки. Общая высота фундамента Георгиевского собора XIII в. составляла 260 см от нижней границы стеновых блоков с профилями до его подошвы. При этом 130–140 см его были заглублены в материк. Ширина фундамента зафиксирована не была, но можно заключить, что она должна быть не менее 150 см в уровне верхнего яруса и не менее 200 см – в нижнем ярусе (ширина стены с добавлением первого и второго расширений, точно зафиксированных только с внешней стороны, в то время как с внутренней стороны расширение имелось, но, по данным Н. Н. Воронина, оно было «узким») (Воронин, 1962. С. 69). Информация о ленточных фундаментах Георгиевского собора незначительна. Верхние части лент были зафиксированы в двух шурфах А. В. Столетова – между двумя западными столбами и северо-западным столбом и западной стеной. В основании арки западной стены фундаментной ленты найдено не было. Кроме указанных, все остальные интерьерные шурфы не доходили по глубине до верха лент, поэтому можно было лишь реконструктивно дополнить ими план фундаментов храма (Глазов, 2000. Рис. 2). В 2016 г. в Новгороде были проведены новые раскопки церкви Благовещения на Городище 1103 г. (рук. Вл. В. Седов), в результате которых появились богатые, но, к сожалению, не исчерпывающие данные о фундаментах этого новгородского памятника (Вдовиченко, 2017). Мне показалось интересным добавить в ряд фундаментов северо-восточных сооружений второй половины XII – XIII в. образец фундамента храма, возведенного в самом начале XII в. на Северо-Западе Руси. В будущем предполагается расширить этот ряд и другими уже исследованными или исследуемыми сейчас памятниками для выявления региональных технологических особенностей подземных конструкций, о которых на примере предлагаемого сравнения, конечно, можно говорить только с большой осторожностью. Раскопками 2016 г. в лучшей степени были исследованы внутренние фундаменты западной части храма XII в., в то время как внешний обрез фундаментных конструкций раскрыт, к сожалению, не был. Строительная площадка храма была разбита на месте, где культурный слой от предполагаемой дневной поверхности XII в. достигал как минимум 140 см, а в отдельных местах западал в большие по площади ямы на 240–250 см. Фундаментные траншеи были вырыты в культурном слое на глубину 140–150 см таким образом, что нижние валуны только лежали на материке, заглубляясь в него не более чем на 10 см (рис. 5, А). Хотя уровень материка на храмовой площадке под культурным слоем также не представлял собой ровный горизонт, а, наоборот, образовывал сильно холмистую поверхность, так что не исключено, что в отдельных местах, где не удалось зафиксировать подошву фундамента, нижние валуны либо не доставали до него, либо были заглублены более чем на 10 см. Валунная кладка лент не имела четкой порядовки, условно в ней можно было насчитать от 6 до 8 рядов средних и больших валунов (от 15 × 15 до 45 × 50 см), причем в лентах внутри нартекса их было меньше, а в конструкциях, соединяющих подкупольные столбы, – больше. Ширина лент еле заметно убывала книзу так, что вверху кладка имела ширину 220 см, а внизу сужалась до 200 см. Самый нижний ряд валунов не был пролит раствором, который хорошо фиксировался на участках «фасадов» над ним. Известковый раствор содержал в себе незначительное количество цемяночной крошки, что придавала ему очень легкий оттенок кремового цвета. Все ленты укладывались одновременно, что видно по отсутствию швов на стыках перпендикулярных лент и одинаковой глубине залегания прилегающих друг к другу конструкций. Повсеместно на раскрытой площади в уровне верхних плоскостей лент была отмечена тонкая линза (7–10 см) известкового раствора с бóльшим содержанием цемянки, чем в валунном растворе. Линза, по всей видимости, служила нивелировочным уровнем, выравнивавшим площадку фундаментов перед началом стеновой кладки и самой нижней подготовкой под пол. Валунный фундамент под южной стеной, часть которого удалось изучить, отличается от устройства лент только уровнем залегания нижнего ряда валунов, который находится на 10–15 см выше нижнего ряда лент. Остальные полученные характеристики аналогичны лентам, за исключением ширины, которую зафиксировать не удалось, но по аналогии с основанием северной стены она должна составлять около 200 см. Последним памятником, фундамент которого мы поставим в ряд с фундаментом Боголюбовского собора, является церковь Успения Богородицы в сербском монастыре Студеницы. Храм был построен по заказу великого князя Стефана Немани в 1190-х гг. в качестве усыпальницы. По объемно-пространственной структуре он является крестово-купольным сооружением типа компактного вписанного креста и по размерам вполне соотносим с боголюбовским собором. По данным сербского исследователя С. М. Ненадовича (Ненадовић, 2003. С. 147. Рис. 152 на с. 154), проводившего его археологическое изучение в 1953 г.6 и опубликовавшего сечение фундамента храма (рис. 5, Г), общая глубина его залегания равна 260 см (у северной стены) и 290 см (у восточной), из которых верхние 90 см (или 145 см – на востоке) характеризуются регулярностью кладки и сложены из хорошо отесанных и пригнанных друг к другу блоков известняка, а нижние 170 см (145 см) – из грубых блоков и не имеют лицевой поверхности. Регулярный участок расширяется относительно стены на 35–40 см, а часть, не имеющая лицевой кладки, выступает еще на 12 см от регулярной. Обрезы фундаментной кладки вверху и внизу строго вертикальные. На примере одного сербского памятника резких различий в устройстве фундаментов древнерусской и западной строительной практик обнаружить не удалось. Возможно, они появятся на примерах других сооружений, но пока можно высказать опасение, что эти различия не будут столь разительными, чтобы помочь с определением региона происхождения строительной артели, как это происходит при анализе декоративной системы здания. Собранные в статье материалы по стеновым и ленточным фундаментам отдельных памятников XII – первой половины XIII в. формируют представление об основных характеристиках подземных конструкций. Каждое новое археологическое исследование фундаментов пополняет существующий каталог технических приемов и художественных форм. Так, в результате раскопок интерьерного шурфа в Рождественском соборе в Боголюбове можно заключить, что использованные при закладке его фундаментов приемы находятся в целом в контексте белокаменного строительства Северо-Восточной Руси середины XII в., но более всего сближают боголюбовский храм с церковью Бориса и Глеба в Кидекше, заложенной несколькими годами ранее, еще при жизни отца князя Андрея Боголюбского, Юрия Долгорукого. И наоборот, разводят с двумя храмами первой половины XIII в., так как в них использован другой принцип закладки субструкций – на развале предыдущего сооружения, напоминающий в общих чертах устройство средневековых фундаментов на скальных основаниях в византийской и западной строительной техниках. Сравнение фундаментов белокаменных храмов Северо-Востока Руси с подземными конструкциями новгородской церкви и собора сербского монастыря еще раз дает повод обозначить наличие универсальных приемов в фундаментных техниках Византии и Запада, несмотря на кардинальные различия в строительных материалах, объемно-пространственных и декоративных решениях храмов.

Список литературы Фрагменты фундаментов XII в. Собора Рождества Богородицы в Боголюбове, раскрытые в ходе работ 2015 г

- Вдовиченко М. В., 2018. Ленточные фундаменты церкви Благовещения на Городище 1103 года по результатам исследований 2016 года//Сборник отдела средневековой археологии. М. (В печати.)

- Воронин Н. Н., 1961. Зодчество Северо-Восточной Руси XII-XV веков. Т. 1: XII столетие. М.: Изд-во АН СССР. 583 с.

- Воронин Н. Н., 1962. Зодчество Северо-Восточной Руси XII-XV веков. Т. 2: XIII-XV столетие. М.: Изд-во АН СССР. 558 с.

- Глазов В. П., 1994. Отчет об археологических исследованиях церкви Бориса и Глеба в с. Кидекша Суздальского района Владимирской области в 1994 году//Архив ИА РАН. Р-1. № 18440.

- Глазов В. П., 2000. Г. Юрьев-Польский. Георгиевский собор, XIII в. Научно-техническое обследование. Проект вертикальной планировки//Архив ИА РАН. Р-1. № 24578.

- Иоаннисян О. М., 1995. Отчет о работах в Суздале в 1995 году. Исследования Рождественского и Мономахова (Успенского) соборов//Архив ИА РАН. Р-1. № 20037.

- Макаров Н. А., Шполянский С. В., Долгих А. В., Алешинская А. С., Лебедева Е. Ю., 2014. Собор на пашне: культурный слой и пахотный горизонт под церковью Бориса и Глеба в Кидекше//РА. № 3. С. 50-65.

- Ненадовић С. М., 2003. Грађевинска техника у средњовековноj Србиjи. Београд: Просвета. 588 с.

- Раппопорт П. А., 1994. Строительное производство Древней Руси X-XIII вв. СПб.: Наука. 158 с.

- Романов К. К., 1910. Георгиевский собор в г. Юрьеве Польском//Известия археологической комиссии. Вып. 36. СПб.: Тип. Гл. Упр. Уделов. С. 70-93.

- Седов Вл. В., 2015а. Каменные стены Боголюбова. Исследования 2015 года//КСИА. Вып. 241. С. 191-202.

- Седов Вл. В., 2015б. Отчет о проведении археологических исследований на территории Боголюбского монастыря Рождества Богородицы в Суздальском районе Владимирской области в 2015 г.//Архив ИА РАН. Р-1. № 48631.

- Седов Вл. В., 2017. Северный портал собора Рождества Богородицы в Боголюбове//КСИА. Вып. 246. С. 56-69.

- Седов В. В., Папин И. В., Шполянский С. В., Федорина А. Н., 2015. Церковь свв. Бориса и Глеба в Кидекше по результатам работ 2011-2012 гг.//АО 2010-2013 гг. М.: ИА РАН. С. 269-272.

- Скворцов А. И., 1989. Отчет. П. Боголюбово. Суздальский район. Боголюбовский монастырь. Археологические исследования 1989 г.//Архив ИА РАН. Р-1. № 13784.

- Чиняков А. Г., 1952. Архитектурный памятник времени Юрия Долгорукова//Архитектурное наследство. Вып. 2. М.: Гос. изд-во литературы по строительству и архитектуре. С. 43-66.