Фракционирование изотопов углерода при искусственном созревании органического вещества горючих сланцев в автоклаве в присутствии воды

Автор: Бушнев Д.А., Бурдельная Н.С., Смолева И.В.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Статья в выпуске: 5 (209), 2012 года.

Бесплатный доступ

Приводятся первоначальные результаты экспериментальных изотопных исследований органического вещества углеродистых толщ. Осуществлено лабораторное моделирование созревания горючих сланцев средневолжского (Сысольский сланценосный р-н) и доманикового (Ухтинский р-н) возраста в автоклаве в присутствии воды. Изучен изотопный состав углерода керогена, а также битумоида, термобитума и их фракций. Показано, что изменения изотопного состава углерода, характерные для юрского и девонского горючих сланцев, различны. Направленность этих изменений задаётся комплексом факторов, среди которых важную роль играют состав исходного органического вещества, геохимические обстановки осадконакопления и в конечном итоге химическое строение керогена.

Изотопия углерода, кероген, битумоид, искусственное созревание

Короткий адрес: https://sciup.org/149129073

IDR: 149129073

Текст научной статьи Фракционирование изотопов углерода при искусственном созревании органического вещества горючих сланцев в автоклаве в присутствии воды

Изотопный состав углерода даёт важнейшую информацию о многих аспектах накопления и преобразования органического вещества в осадках и осадочных породах [5, 9]. На изотопный состав углерода ископаемого органического вещества оказывают влияние факторы генетические, т. е. насле дование от состава исходного органического вещества, и эпигенетические, а именно фракционирование изотопов углерода уже захороненного органического вещества. Наследственные факторы зависят в свою очередь от комплекса причин, и прежде всего от строения молекулы, влияние которо го на изотопный состав углерода хорошо описывается введённой Э. М. Галимовым величиной в13С. Нельзя сбрасывать со счетов и роль конкретных биохимических механизмов формирования органического вещества. Например, обращённый цикл трикарбоновых кислот, используемый, в частно-

сти, зелёными серными бактериями рода Chlorobiaceae, приводит к аномальному утяжелению их липидов до —18...—20 %о S13C [12]. На изотопно неоднородный состав исходного органического вещества накладывается степень его вовлечения в процессы консервации в ходе диагенеза. Так, обстоятельства, благоприятные для сохранения в осадках углеводов за счёт их осернения, приводят к формированию изотопнотяжелого керогена типа II-S [11], в том числе и керогена средневолжских горючих сланцев [4]. Целью данной работы является экспериментальное моделирование процесса природного катагенеза керогена и изучение изменений, происходящих в составе органического вещества на изотопном уровне.

Экспериментальная часть

Для проведения водного пиролиза нами были использованы автоклавы объемом 78 мл. Загруженные породой и водой автоклавы помещались в печь и выдерживались при температурах 250, 275, 300 и 325 оС в течение 24 часов [1]. Температура задавалась электронным термоконтролером, встроенным в печь, и дополнительно контролировалась хромель-алюмеле-вой термопарой (тип К). Водный раствор, кусочки сланца и стенки автоклава промывали хлороформом. Растертую породу экстрагировали хлороформом в аппарате Сокслета.

Объединённый экстракт разделяли на фракции методом жидкостной хроматографии. Исследования изотопного состава углерода (ИСУ) керогена, битумоида и его фракций производились с использованием масс-спектрометра Delta V Advantage (Thermo), сопряженного с элементным анализатором Flash EA. Погрешность измерений ИСУ составила 0.15 %.

Результаты и их обсуждение

Для проведения опытов были отобраны два образца углеродистых пород различного возраста и происхождения (см. таблицу). Это горючий сланец позднеюрского (средневолжского) возраста, отобранный из обнажения по р. Сысоле, вблизи с. Койго-родок (РК), и горючий сланец позднедевонского (доманикового) возраста, отобранный из обнажения по р. Чуть (г. Ухта, РК). Кероген исследованных пород различается по химическому строению, составу исходного органического вещества, доминировавшим в ходе диагенеза химическим процессам [2, 3].

Изотопный состав углерода нефракционированного битумоида и остаточного керогена

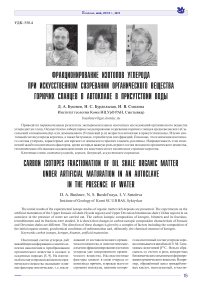

Углерод битумоида из сланца доманика несколько легче, чем углерод битумоида юрского сланца. Термическое воздействие на породу приводит к разнонаправленному изменению ИСУ нефракционированного битумоида пород доманика и юры. Для термобитумов доманика оказалось характерным облегчение изотопного состава углерода с возрастанием температуры обработки породы в автоклаве. Значения 813С меняются здесь от —28.5 %% для исходного битумоида до —28.8 % для битумоида, полученного при термообработке породы при 325 оС (рис. 1). Изменение значений 813С термобитума при повышении температуры водного пиролиза при этом происходит равномерно. Углерод термобитумов, полученных при обработке юрского горючего сланца в автоклаве, с возрастанием температуры, напротив,

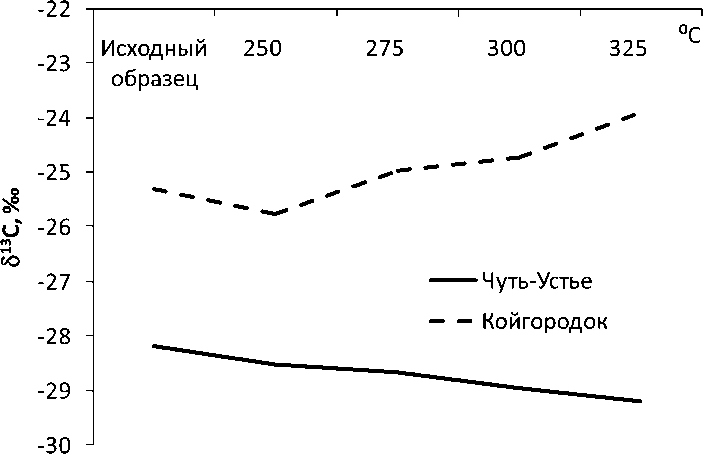

Рис. 1 . Графики зависимости изотопного состава углерода битумоида, термобитума и остаточного керогена из образцов доманика (А) и поздней юры (Б) от температуры обработки породы в автоклаве

становится более тяжёлым. Здесь резкий скачок происходит при переходе от битума исходного сланца к термобитуму, образовавшемуся при минимальной температуре опыта, затем изменения ИСУ становятся менее выраженными. В изотопном составе углерода керогена как доманика, так и юры при термическом воздействии на сланец в присутствии воды в интервале температур 250—325 оС значительных изменений не наблюдается. Отклонения значений 813С остаточного керогена от среднего не превышают погрешности измерения. Отсутствие фракционирования изотопов углерода остаточного керогена фиксировалось ранее при нагреве в автоклаве рифей-ского аргиллита до 330 оС и небольшое утяжеление — при нагреве до 370 оС [7]. Такое стабильное значение ИСУ характерно и для природных серий керогенов различных стадий катагенеза [8]. Данные по ИСУ керогена и битумоида D3dm, представленные на общем

графике (рис. 1, А) показывает «пересечение» кривых «термобитум» и «кероген» при температуре автоклава 300 оС, ниже этой температуры и в исходной породе углерод битумоида изотопно тяжелее, чем углерод керогена. При температуре автоклава 325 оС би-тумоид облегчается по сравнению с остаточным керогеном. Учитывая, что подсчёт массового баланса не позволяет сделать вывод об уходе больших количеств газа при термолизе углеродистого сланца в автоклаве, можно заключить, что колебания ИСУ остаточного керогена D3dm при температурах 250— 300 оС обусловлены неоднородностью пробы и погрешностью эксперимента, а имеющее такой же порядок отклонение ИСУ остаточного керогена от среднего при 325 оС значимо и связано с фракционированием 13С между новообразованным термобитумом и остаточным керогеном. Анализ данных по ИСУ остаточного керогена и термобитума, полученных при обработке средневолжского горючего сланца в автоклаве, свидетельствует о противоположной доманику тенденции изменения ИСУ с возрастанием температуры обработки породы в автоклаве (рис. 1, Б).

Изотопный состав углерода фракций битумоида и термобитума

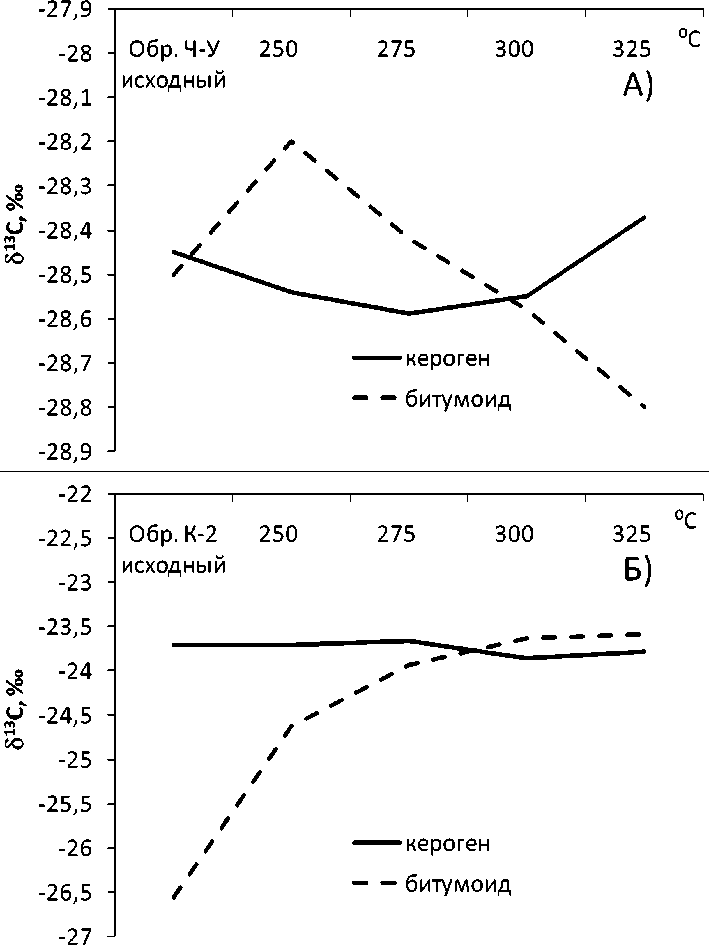

Асфальтены представляют собой наиболее высокомолекулярную часть битумоида, считается, что они структурно близки к исходному керогену [6]. Изотопный состав углерода асфальтенов термобитумов мало изменяется с возрастанием температуры. Так, в термобитуме доманикового сланца наблюдается незначительное (на 0.3 %) облегчение ИСУ при повышении температуры от 275 до 300 оС. У асфальтенов термобитума юрского сланца отмечается нечётко выраженная тенденция к облегчению ИСУ, при этом их углерод существенно изотопно тяжелее, чем углерод асфальтенов битумоида исходной породы (рис. 2).

ИСУ полярной фракции термобитума (F3, смолы спиртобензоль-ные) сланца доманика при некоторых отклонениях имеет выраженную тенденцию к облегчению. Так, повышение температуры обработки от 250 до 325 оС приводит к изменению величины 813С от —28.3 до —28.9 %. При водном пиролизе углерод полярной фракции термобитума юрского сланца с возрастанием температуры, напротив, утяжеляется: 813С изменяется от —27 % в битумоиде исходной по-

-22

-23

-24

^ "25 o'

to -26

-27

-28

-29

Рис. 2. Графики зависимости изотопного состава углерода асфальтенов битумоида и термобитума образцов горючих сланцев доманика и поздней юры от температуры обработки породы в автоклаве

роды до —23 % в термобитуме, полученном при 325 оС.

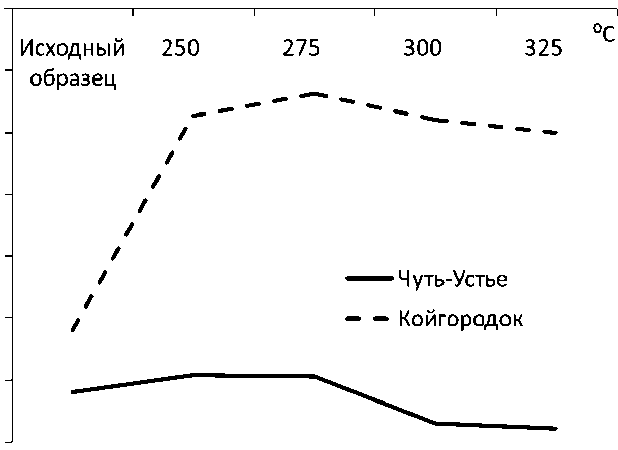

Углерод алифатической фракции битумоида (F4, метано-нафтеновая, парафино-циклопарафиновая) и дома-никовых и юрских образцов с повышением температуры водного пиролиза становится изотопно более тяжелым. Величина сдвига значения 813С при переходе от термобитума, образовавшегося при 250 оС к термобитуму, получившемуся при 325 оС, близка для обеих толщ и составляет 1.2—1.5 %. При этом алифатические компоненты термобитума юрского сланца изотопно тяжелее доманиковых (рис. 3). Следует отметить, что в результате автоклавирования юрского сланца при максимальных температурах опыта получен термобитум, содержащий довольно тяжелый углерод алифатической фракции. Ранее мы вслед за авторами работы [11] полагали, что утяжеление изо

Рис. 3. Графики зависимости изотопного состава углерода алифатической фракции битумоида и термобитума образцов горючих сланцев доманика и поздней юры от температуры обработки породы в автоклаве

топного состава керогена юрских сланцев, содержащих кероген второго типа до значений —22...—25 %, соотносится с преимущественной консервацией изотопно тяжелых углеводов вследствие их осернения. Согласно результатам [10] осернённые фрагменты углеводов при катагенезе и пиролизе «не попадают» в алифатическую фракцию, следовательно в нашем случае утяжеление ИСУ алифатической фракции юрского термобитума остаётся предметом дальнейших исследований.

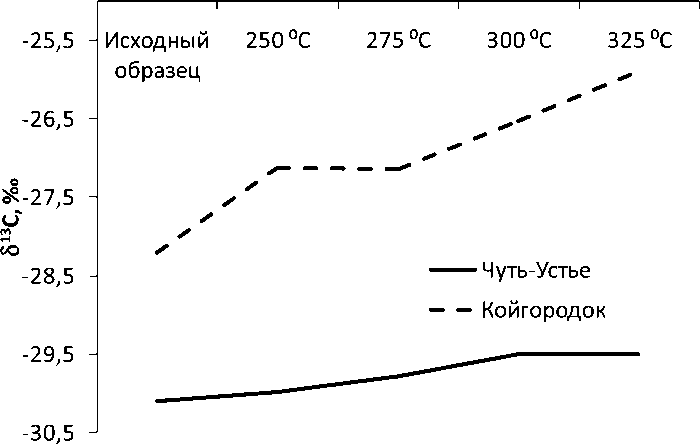

В ароматической фракции битумоида (F5) и юрского и доманикового сланца заметно изменяется ИСУ при обработке породы в автоклаве в присутствии воды, причём направление этих изменений у исследованных нами образцов оказалось противоположным (рис. 4). С повышением температуры ароматическая фракция битумоида доманика существенно облегчает изотоп-

Рис. 4. Графики зависимости изотопного состава углерода ароматической фракции битумоида и термобитума образцов горючих сланцев доманика и поздней юры от температуры обработки породы в автоклаве

ный состав углерода. У юрского сланца наблюдается противоположная тенденция: содержание изотопа 13С в ароматической фракции термобитума при повышении температуры обработки породы в автоклаве возрастает.

Заключение

Вполне очевидным является тот факт, что при протекании процесса термического разложения керогена углеродистой породы ИСУ фракций новообразованного термобитума и остаточного керогена находится во взаимосвязи с массовыми долями фракций, выходом термобитума и изотопным отношением 513С отдельных фракций. Отклонения могут быть вызваны как погрешностями измерения массовых выходов и ИСУ, так и наличием неучитываемых в нашем опыте газовых компонентов термолизата.

При искусственном созревании органического вещества горючих сланцев в автоклаве в присутствии воды наблюдается изменение изотопного состава углерода битумоида и его фракций и, в меньшей мере, остаточного керогена. С повышением температуры опыта происходит накопление тяжелого изотопа углерода в термобитуме юрского горючего сланца и снижение его концентрации в термобитуме девонского сланца. Основная причина этих отличий — различные механизмы накопления органического вещества в соответствующих ископаемых осадках, вовлекавшегося в процесс консервации. Так, органическое вещество юрского горючего сланца накапливалось в условиях интенсивного осернения исходного органического вещества в раннем диагенезе, когда с восстановлен- ными формами серы связывались не только липиды, но и углеводы [3], что отразилось и в изотопном составе углерода керогена [4]. Точный комплекс механизмов, способствовавших формированию высоких концентраций органического вещества в доманико-вых отложениях, к настоящему времени менее полно охарактеризован, однако можно с уверенностью говорить о сильном влиянии процесса селективного захоронения алгаенана и, возможно, других максимально устойчивых компонентов исходного органического вещества и о меньшем, по сравнению с поздней юрой, влиянии процесса раннедиагенетического осернения [2, 3]. Мы полагаем, что изначально различный изотопный состав периферийных частей макромолекул керогена, подвергающихся в первую очередь термическому отщеплению от матрицы, в сочетании с различиями в способах их сочленения с матрицей и приводят к несовпадению трендов ИСУ битумоида и его фракций, полученных из разных образцов горючих сланцев. Раскрытие найденных закономерностей, в том числе и на молекулярном уровне, будет предметом наших дальнейших исследований.

Авторы благодарят д. г.-м. н. И. В. Гончарова за возможность выполнения пиролиза Rock-Eval в ТомскНИПИ-нефть.

Авторы признательны рецензенту к. г.-м. н. С. Н. Шаниной за важные замечания, способствовавшие улучшению статьи.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 11-05-00699-а, программ УрО РАН: № 12-У-5-1027 и 12-М-57-2047.

Список литературы Фракционирование изотопов углерода при искусственном созревании органического вещества горючих сланцев в автоклаве в присутствии воды

- Бушнев Д. А., Бурдельная Н. С., Терентьев А. В. Изменения состава битумоида и химической структуры керогена сернистого горючего сланца при водном пиролизе // ДАН, 2003. Т. 389. № 3. С. 360-364.

- Бушнев Д. А., Бурдельная Н. С. Химическая структура керогена и условия его формирования // Геология и геофизика, 2009. Т. 50. № 7. С. 822-829.

- Бурдельная Н. С., Бушнев Д. А. Фрагмент химической структуры II и II-S типов керогена верхнеюрских и верхнедевонских отложений Восточно-Европейской платформы // Геохимия, 2010. № 5. С. 525-537.

- Бушнев Д. А., Смолева И. В. Изотопы углерода органического вещества позднеюрских горючих сланцев Волго-Печорской сланцевой провинции и механизмы его накопления // ДАН, 2011. Т. 441. № 2. С. 227-229.

- Галимов Э. М. Изотопы углерода в нефтегазовой геологии. М.: Недра, 1973. 384 с.