Фрактальная динамика моды

Автор: Николаева Елена Валентиновна

Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana

Рубрика: Digital society

Статья в выпуске: 4 (29), 2013 года.

Бесплатный доступ

Стохастическая цикличность моды рассматривается в рамках фрактальной концепции. Выдвигается гипотеза о фрактальном характере динамики моды и ее соответствии моделям странных аттракторов.

Концептуальный фрактал, мода, социокультурная динамика, странные аттракторы, теория и история культуры, фрактальность моды

Короткий адрес: https://sciup.org/14031656

IDR: 14031656 | УДК: 130.2:316.73

Текст научной статьи Фрактальная динамика моды

Terra Humana

Понятие фрактальности

Термин «фрактал» (от лат. «фрагментированный», «изломанный», «неправильный по форме») был предложен Б. Мандельбротом [11] и в самом общем виде, за рамками специальных математических дефиниций, был определен им как «структура, состоящая из частей, которые в каком-то смысле подобны целому» [17, с. 19].

Самоподобие составляет самую суть фрактальных образований и подразумевает масштабную инвариантность фрактальных паттернов. Это означает, что фрактальные паттерны (образы, фрагменты, образцы, подсистемы и т. п.) воспроизводят характерные особенности фрактальной конфигурации в целом (картины, системы, процессы и пр.) – узоры, структурные связи, конструкции, образы, идеи и т. п. Фракталы могут быть стохастическими (если в алгоритм их построения вносятся периодические случайные вариации) или алеаторными (при наличии внешнего «шума») [5]. В таких случаях имеет место приближенное сходство, которое, несмотря на искажения фрактального «рисунка», достаточно хорошо ощутимо. Один из самых известных случаев стохастической/ алеаторной фрактальности – броуновское движение, которое может рассматриваться не только в контексте физических явлений, но и соотноситься с другими (в том числе социальными) процессами, описываемыми теорией вероятности.

Любой фрактал представляет собой реализацию некоторого алгоритма, набора процедур, имеющих характер последовательных итераций (многократных, а в предельном случае – бесконечных повторений). При этом результат предыдущей итерации служит начальным значением нового цикла, т. е. все повторения рекурсивны. Таким образом, фрактал – не застывшая форма, а бесконечный процесс все нового и нового (воз)обновления формы. Непрерывное становление , аутопоэзис (в терминах У. Матураны и Ф. Варелы)

представляет собой еще одно важнейшее свойство фрактальных систем.

В контексте digital humanities концепт фрактальности становится действенным теоретическим инструментом научного описания и моделирования социокультурных феноменов, в которых за «хаотической« запутанностью стоят структуры, упорядоченные на более высоком уровне сложности. В результате «фрактальной» рефлексии, отмечает российский философ В. Тарасенко, возникает особый «фрактальный нарратив» как способ создания повествований, концептов, познавательных культурных практик [17]. В любом случае фрактальная концепция инициировала «переключение гештальта на сборку нового понятия, на распознавание и интерпретацию фрактальных структур в конкретных познавательных контекстах» [10]. Действительно, некоторые философы и социологи успешно интерпретируют в терминах фрактальности динамику социальнополитических процессов (например, [6; 12]).

При классификации фракталов выделяют линейные фракталы, которые получаются в результате многократных последовательных трансформаций геометрического характера (например, ветвящееся дерево или матрешка), и нелинейные фракталы, образующиеся цифровым путем – итерационными вычислениями и визуализацией значений степенных комплексных функций (например, множество Мандельброта).

Если речь идет о фрактальном воспроизводстве символических смыслов, то фракталы такого рода иногда называют культурными фракталами. Согласно определению австралийского ученого П. Даунтона, специалиста в области архитектуры и дизайна, «культурный фрактал содержит конфигурации всех существенных характеристик его культуры» (перевод Е. Николаевой) [20, p. 28]. На наш взгляд, культурные фракталы более уместно называть концептуальными [13], поскольку подобие во многих из них выражается не столько на уровне «вложенных» культурных систем (структур), сколько на уровне концептов и ментальных конструкций, общих для всей системы и ее составляющих: идеи, символы, социальные и культурные значения и пр. Важно, что концептуальный фрактал может содержать в себе фрактальные паттерны совершенно разного генезиса. Именно поэтому концептуальные фракталы делают возможным адекватный анализ «хаотических» систем культуры, «нелинейных» социокультурных процессов [3] и художественных практик постнеклассической эпохи [16].

Фракталы всех типов могут образовывать мультифракталы. Мультифрактал – это сложная фрактальная структура, которая получается с помощью нескольких последовательно сменяющих друг друга алгоритмов. В результате «внутри» мультифрактала образуется несколько разных паттернов с разными фрактальными размерностями. Мультифрактальный характер может иметь любая система, независимо от алгоритма ее порождения и самовоспроизводства на разных уровнях. Культура с множеством ко-эволюционирующих подсистем [7], по-видимому, представляет собой концептуальный мультифрактал. В таком случае мода как социокультурный феномен также может рассматриваться как мультифрактал, в котором на каждом уровне «тиражирования» модных образцов (фрактальных паттернов) одновременно действуют несколько алгоритмов, задаваемых социальной стратификацией, субкультурными установками, личными поведенческими моделями и т. д.

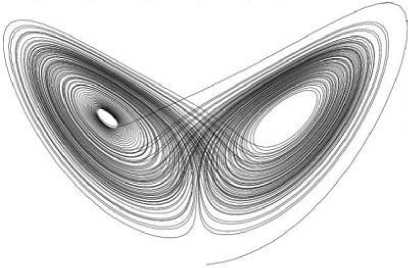

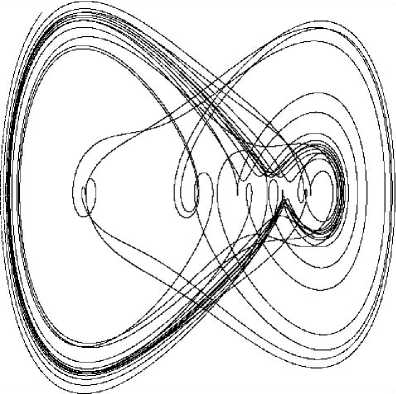

Среди сложных фрактальных образований особое место занимают так называемые странные аттракторы . В общем философском смысле аттрактор – это «совокупность внутренних и внешних условий, способствующих “выбору” самоорганизующейся системой одного из вариантов устойчивого развития; идеальное конечное состояние, к которому стремится система в своем развитии» [10]. В случае неустойчивых траекторий аттракторы называются странными. «Фазовый портрет странного аттрактора – это не точка и не предельный цикл... а некоторая область, по которой происходят случайные блуждания» [9, с. 147]. Самый известный из странных аттракторов носит имя метеоролога Э. Лоренца, который в 1963 г. предложил в качестве модели погодных условий сложную динамическую систему, фазовый портрет которой напоминает бабочку (рис. 1). К категории странных аттракторов относятся также дугообразный аттрактор Хенона, круговые аттракторы Смейла – Вильямса, Ресслера, «двукрылый» аттрактор Уэды (рис. 2) и ряд других, имеющих очень сложные конфигурации.

Рис. 1. Аттрактор Лоренца

Рис. 2. Аттрактор Уэды

Циклы в моде: стохастическая регулярность

Вопрос о внешних и/или внутренних причинах смены модных трендов и о ха-отическом/циклическом характере изменчивости моды до сих пор порождает широкие дискуссии.

На наш взгляд, многие социокультурные практики моды – от индивидуального подражания, изготовления контрафакта и распространения модных образцов в целом до дефиле моды и венецианских карнавалов – имеют (мульти)фрактальный характер (см. подробнее [14]). Рискнем также предположить, что циклическая динамика моды, как и другие процессы социокультурной трансмиссии, подчиняется закономерностям, описываемым странными аттракторами. При этом из-за изменений, которые вносятся во «фрактальную формулу» на каждом уровне и в каждом социокультурном и территориальном локусе, мода представляет собой стохастический/алеаторный фрактал.

Первые попытки описания динамики моды в терминах простых, линейных

Общество

взаимосвязей и выявления устойчивой циклической зависимости между модным силуэтом и социально-историческими событийным рядом относятся к 1920–1940 гг. ХХ в. Среди наиболее известных работ – исследования американских антропологов и социологов А. Кребера и Дж. Ричардсон, А. Янг, Д. Робинсона, которые, анализируя по визуальным источникам тенденции в женской моде за 150–300 лет, выявили, что полный цикл возвращения модных силуэтов составлял примерно столетие.

Так, Дж. Ричардсон и А.Кребер в работе «Три века моды в женской одежде. Количественный анализ» (1940) [22] доказали существование колоколообразной кривой с амплитудой примерно в 50 лет, описывающей динамику изменения во времени шести конструктивных параметров (длина юбки, ширина юбки, длина талии, ширина талии, глубина декольте и ширина декольте). По мнению исследователей, периодам общественно-политической нестабильнос-

Terra Humana

ти соответствовали радикальные изменения в моде, в то время как десятилетия стабильности вызывали к жизни максимально женственные силуэты одежды. А. Кребер и Дж. Ричардсон сделали также важное заключение, что все многообразие изменений в сфере модных стандартов и объектов не выходит за рамки основных образцов, присущих данной культуре или цивилизации, то есть та или иная мода представляет собой всего лишь одну из многочисленных вариаций базового инварианта .

Американский социолог А. Янг в своем исследовании «Возвращающиеся циклы моды. 1760–1937» [24] также вывела цикл в моде длительностью чуть более 100 лет, складывавшийся из последовательной смены (каждые 33–38 лет) трех силуэтов женской юбки (турнюр, прямой, колокол). В 1970-х гг. столетний цикл в моде, распространявшийся не только на одежду, но и на тип бороды и усов, а также дизайн автомобилей, был получен американским ученым Д. Робинсоном [23].

В 1980-х гг. американские антропологи Дж. и Э. Лоув сделали важный вывод о том, что стили в моде представляют собой стохастические системы, которые не являются ни полностью хаотическими, ни целиком упорядоченными, и что изменения в политической/экономической сфере оказывают влияние на женскую одежду лишь как рандомизированный шум [21].

В отечественной исследовательской практике цикличность в моде предстает в основном как последовательное чередование двух-трех базовых геометрических силуэтов: Р.А. Гузявичуте выделяет 14–17- летние циклы «пластического» и «геометрического» стилей [4]; Т.В. Козлова – 21–22летние циклы овальной, трапециевидной и прямоугольной форм силуэта, циклы смены узоров или деталей – от 3 до 50 лет и исторические циклы полной смены структуры – 89 и 144–150 лет [8]; Т.В. Белько с позиций бионического подхода обнаруживает 5 циклических систем моды ХХ века различной длительности (13 лет и 34 года), которые соотносятся с периодами солнечной активности [2]; Н.А. Филатова предложила сложную «гармоническую матрицу моды» в общем контексте космопланетарных, социокультурных и цивилизационных процессов – на основе ряда Фибоначчи [19].

Разнообразие выявленных циклов, сильные различия в их количественных и качественных параметрах заставляют сделать вывод, что циклическая динамика моды слишком сложна для удовлетворительного описания с помощью регулярных гармонических функций. Многомерная и многоуровневая картина изменений позволяет предположить, что мода как открытая динамическая система мультифрактальна, а сложный стохастически-циклический алгоритм ее изменений отображает пути коэволюции ее компонентов. Иными словами, мода – это стохастический мультифрактал с несколькими, отличающимися друг от друга ритмическими паттернами, а ее траектории, по-видимому, образуют странный аттрактор. Примечательно, что норвежский философ Л. Свендсен, прослеживая историческую динамику моды, выявляет следующую «геометрию» траекторий моды: линейное развитие примерно до Средних веков, затем псевдолинейный период «поступательного развития», состоящий из циклов большой длительности, и, наконец, «целиком и полностью спиралевидное» развитие ХХ в. [15, с. 40–41]. Описание, как нетрудно заметить, полностью соответствует странному аттрактору.

Такая интерпретация в терминах странных аттракторов снимает самый сложный вопрос, связанный с феноменальным сокращением длительности модных циклов на рубеже третьего тысячелетия.

Циклическая динамика моды как странный аттрактор

Действительно, длина модных циклов значительно уменьшилась за последнее столетие: если в XIX веке она составляла десятки лет, то начиная с 70-х годов ХХ века продолжительность циклов в моде существенно сократилась – в большинстве случаев до 3–7 лет, а порой и до одного сезона. Как замечает Л. Свендсен, «принципом моды является постоянное уменьшение длины цикла, чтобы создать наибольшее число последовательных мод» [15, с. 42]. В краткосрочной перспективе «циклические» возвраты моды прошлых десятилетий кажутся бессистемными, чередование ретростилей – непредсказуемым. Тем не менее это не означает, что мода в своей постоянной изменчивости стала исключительно хаотичной и произвольной. Просто мода, как проницательно заметил французский философ Ролан Барт, «структурируется на уровне своей истории – и деструктурируется лишь на том уровне, на котором мы ее воспринимаем: на уровне текущего дня» [1, с. 335].

Видимая регулярность/хаотичность смены модных трендов зависит от «масш-таба« диахронического среза моды. «В масштабе достаточно долгой протяженности Мода есть нечто упорядоченное, – отмечает Р. Барт, – и свою упорядоченность она получает от себя самой; ее эволюция, с одной стороны, дискретна, все время проходит через отчетливые пороги, а с другой стороны – эндогенна, поскольку нельзя утверждать какого-либо генетического отношения между какой-либо ее формой и историческим контекстом» [1, с. 331]. Это значит, что в моде как длительном феномене различим диахронический порядок, возникающий из хаоса синхронии. Дискретность, которую отмечет Р. Барт, с точки зрения фрактального «устройства» моды есть не что иное, как отражение итерационного алгоритма ее воспроизводства. И поскольку фрактальные структуры бесконечны, можно, безусловно, согласиться с утверждением, что «мода не имеет определенной конечной цели , кроме вечной реализации и развития своей собственной логики» [15, с. 45], то есть реализации собственного фрактального алгоритма. Эта неарифметическая логика и сложная динамика моды непосредственно проистекают из ее сущности как открытой самоорганизующейся социокультурной системы.

При этом, несмотря на настоящий культ нового, характерный для ХХ в., парадоксальным образом в эпоху революционных технологий в производстве и повседневной культуре новое в моде все чаще оказывается еще не забытым старым. Со ссылкой на идею В. Беньямина о моде как «вечном возвращении нового» Л. Свендсен отмечает, что «более верным кажется правило о вечном возвращении старого» [15, с. 44]. По-видимому, имманентная логика моды заключается не в вечном обновлении, но в непрерывном возобновлении , которое может включать в себя и вновь актуализированное прошлое. Более того, с 1990-х гг.

скорость рециркуляции настолько велика, что предмет снова становится актуальным, едва успев выйти из моды. При этом похоже, что в конце ХХ в. мода действительно подошла к тому рубежу, когда изменения производятся ради изменений.

Подтверждением рекурсивного характера моды (того, что на каждом шаге итерации в «формулу» моды подставляется не начальный и не любой промежуточный, а предыдущий конечный результат) является тот факт, что мода ХХ в. не заимствовала модные формы, скажем, из XV или XVIII вв., а работала с результатами своего «цикла». Чередование повторяющихся паттернов разных десятилетий свидетельствует о мультифрактальности алгоритма моды. В результате «коллекция» модных коллекций, отсылающих к коллекциям разных десятилетий ХХ в., складывается в концептуально-фрактальный паттерн культуры последнего столетия и предфрактал «n-ного порядка» российской (европейской, американской и др.) моды.

В свете этого показательно, что и Р. Барт, анализируя систему моды, использует термин « формула »: сокращенное описание моды в ее синхроническом срезе он называет «базовой формулой Моды» [1, с. 221], которая включает в себя несколько главных тенденций (трендов). Процесс ежегодного изменения моды заключается в переходе от одной базовой формулы к другой.

Правда, сам термин «базовая формула», которым Барт обозначает синхронический срез моды, скорее стоило бы соотнести с механизмом диахронической фракталь-ности. В рамках долгосрочной динамики моды «базовой формулой» должен бы называться фрактальный генератор моды, ее алгоритм, инвариантная, «фундаментальная» формула национальной моды; для описания же синхронических изменений моды подходит понятие «фрактальный паттерн» такого-то года или десятилетия (например, FP1990). Рекламные образцы и индивидуальные варианты моды этого периода будут тогда стохастическими фрактальными паттернами низших порядков.

Используя терминологический аппарат структурной лингвистики и семиологии, Р. Барт фактически говорит о фрактальной стохастичности моды: «в своем коловращении Мода меняет лишь термины варианта, а не сами варианты» [1, с. 215]. Р. Барт утверждает также, что в максимально широкой исторической перспективе (в диахроническом срезе) вся «запад-ная« одежда может резюмироваться всего в нескольких чертах: «как будто Мода воспроизводит в уменьшающем зеркале, “в

Общество

сокращении” то базовое соотношение или постоянный тип (basic pattern), о котором писал Кребер, говоря об эпохах в истории одежды» [1, с. 222].

Происходящее ныне «экстремальное» сжатие циклов и смешение в одну «кучу« всех модных образцов прошлого свидетельствует о том, что траектория моды, похоже, достигла особой точки, где радикально меняются сами принципы функционирования моды. Сильное ускорение наблюдается сейчас также во многих других областях социокультурной динамики: информационной, технологической, демографической, социально-политической и др. Синусоидальные кривые соответствующих изменений превращаются в линии асимптотически бесконечного роста, свидетельствуя о безусловном парадигматическом и, возможно, онтологическом переходе. Иллюстрацией этих процессов с определенной степенью условности могут служить странные аттракторы Лоренца или Уэды: достигнув предельного радиуса, спиралеобразная траектория стремительно уходит прочь... на спиральную орбиту другого «крыла» аттрактора, где восстанавливается прежняя логика «циклических» повторений.

Таким образом, гипотеза о том, что «траектории» моды образуют линии того или иного странного аттрактора, линии, которые циклически подходят друг к другу очень близко, но никогда полностью не совпадают, вероятно, могла бы объяснить квазициклическую динамику моды в диахронической перспективе.

Список литературы Фрактальная динамика моды

- Барт Р. Система моды. Статьи по семиотике культуры. -М.: Изд. им. Сабашниковых, 2003. -512 с.

- Белько Т.В. Бионические принципы формообразования костюма: дисс.. д. техн. наук. -М., 2006. -342 с.

- Василькова В.В. Порядок и хаос в развитии социальных систем: Синергетика и теория социальной самоорганизации. -СПб.: Лань, 1999. -480 с.

- Гузявичуте Р.А. Цикличность моды XX в.//Мода и промышленное моделирование одежды. Тезисы доклада на Всесоюзной научной конференции 16-18 января 1979 г. -М., 1979. -С. 15-17.

- Деменок С.Л. Просто фрактал. -СПб.: OOO «Страта», 2012. -168 с.

- Жуков Д.С., Лямин С.К. Метафоры фракталов в общественно-политическом знании. -Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 2007. -136 с.

- Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Синергетика. Нелинейность времени и ландшафты коэволюции. -М.: КомКнига, 2007. -272 с.

- Козлова Т.В. Художественное проектирование костюма. -М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982. -145 с.

- Котельников Г.А. Теоретическая и прикладная синергетика. -Белгород: БелГТАСМ, 2000. -162 с.

- Лебедев С. Философский глоссарий. -Интернет-ресурс. Режим доступа: http://terme.ru/dictionary/190

- Мандельброт Б. Фрактальная геометрия природы. -М.-Ижевск: ИИКИ, НИЦ «РХД«, 2010. -656 с. [Ориг.: Mandelbrot B.B. The Fractal Geometry of Nature. W.H. Freeman and Company, New York, 1982]

- Миронова Н.И. Социальная динамика: метаморфозы самоорганизации и управления. -Челябинск: ОАО «Челябинский дом печати», 2005. -174 с.

- Николаева Е.В. Концептуальный фрактал в культурных системах//Вестник Челябинского государственного университета. Серия «Философия. Социология. Культурология». Вып. 29. -2013, № 13 (304). -С. 68-71.

- Николаева Е.В. Фракталы в дизайнерских коллекциях и социокультурных практиках моды//Дизайн и технологии. -2013, № 35 (77). -С. 105-112.

- Свендсен Л. Философия моды. -М.: Прогресс-Традиция, 2007. -256 с.

- Строева O.В. Фрактальные аттракционы постфигуративности и экзистенциалы искусства//Обсерватория искусства. -2013, № 1. -С. 30-35.

- Тарасенко В.В. Человек кликающий: фрактальные метаморфозы//Информационное общество -1999, Вып. 1. -С. 43-46.

- Федер Е. Фракталы. -М.: Мир, 1991. -254 с.

- Филатова Н.А. Построение гармонической матрицы моды различных периодов XX века: дисс.. канд. техн. наук. -М., 2003. -302 с.

- Downton P. F. Ecopolis -Architecture and Cities for a Changing Climate. Vol. 1. -Springer Press, 2008.

- Lowe J., Lowe E. Cultural Pattern and Process: A Study of Stylistic Change in Women’s Dress. -Интернет-ресурс. Режим доступа: http://www.publicanthropology.org/archives/american-anthropology/american-anthropologist-1980/american-anthropologist-1982/

- Richardson J., Kroeber A. Three Centuries of Women’s Dress Fashions: A Quantitative Analysis//Anthropological Records. -1940, № 5(2). -P. 111-153.

- Robinson D. E. Style changes: cyclical, inexorable and foreseeable. Harvard Business Review. Vol. 53. -1975, № 6. -P. 121-131.

- Young A. Recurring cycles of fashion. 1760-1937. -NY, 1937; 1966.