Фронт. 1918-1919 (из очерков Ларисы Рейснер)

Автор: Александров Алексей Вячеславович

Журнал: ХХ век и Россия: общество, реформы, революции @sbornik-libsmr

Рубрика: Редкое издание

Статья в выпуске: 3, 2015 года.

Бесплатный доступ

Публикация очерков Ларисы Рейснер с фронтов Гражданской войны

Гражданская война в России, лариса рейснер, красная армия

Короткий адрес: https://sciup.org/140129666

IDR: 140129666

Текст научной статьи Фронт. 1918-1919 (из очерков Ларисы Рейснер)

Самарской областной универсальной научной библиотеки

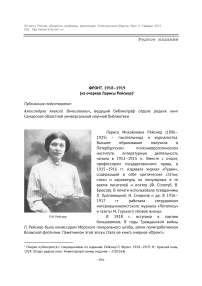

Лариса Михайловна Рейснер (1896– 1925) – писательница и журналистка. Высшее образование получила в Петербургском психоневрологическом институте, литературную деятельность начала в 1912–1913 гг. Вместе с отцом, профессором государственного права, в 1915–1916 гг. издавала журнал «Рудин», содержащий в себе критические статьи, стихи и карикатуры на популярных в то время писателей и поэтов (Ф. Сологуб, В. Брюсов). В печати использовала псевдонимы Л. Храповицкий, И. Смирнов и др. В 1916– 1917 гг. работала сотрудником интернационалистского журнала «Летопись» и газеты М. Горького «Новая жизнь».

Л.М. Рейснер В 1918 г. вступила в партию большевиков. В годы Гражданской войны

Л. Рейснер была комиссаром Морского генерального штаба, затем политработником Волжской флотилии. Памятником этой эпохи стала ее книга очерков «Фронт».

Редкое издание

В 1920 г. Рейснер работала в составе советской дипломатической миссии в Афганистане, в 1923 г. – в Германии. Результатом пребывания на немецкой земле стали такие произведения, как «Гамбург на баррикадах» и «В стране Гинденбурга». По возвращении из Германии посетила угольные и горные районы Урала и Донбасса, после чего выпустила книгу «Уголь, железо и живые люди» (1925). Последнее крупное произведение Рейснер – исторические этюды-портреты, посвященные декабристам («Портреты декабристов», 1925).

Ее смерть была совершенно неожиданной как для родственников, так и для литературных кругов – она умерла от тифа в 1925 г.

АСТРАХАНЬ

I

Первые дни.

Ночи темные, голубые, и бесконечная степь. У насыпи нахохленные, как хищные птицы, смуглые даже при свете узкой и отдаленной половецкой луны – отдыхают татары.

Такими же они были при князе Игоре, в своих теплых мерлушковых шапках, прикорнувшие к земле, похожие на придорожный камень. И, как сотни лет тому назад, мимо них идет Белая Русь воевать на Юге.

В сумерках на пути скрипят и лязгают воинские поезда, но люди на одиноких степных полустанках спокойнее, крепче, увереннее, чем на страшных столичных вокзалах, где бивуак и больница, ночлежный дом и лагерь отвратительно смешаны. Чистый ветер разносит по безграничным просторам последние остатки привезенной нами городской пыли, самый дым паровоза отдает полынью.

Здесь уже вступает в свои права война. С первым раненым, которого подсаживают на высокую подножку вагона, она входит в нашу жизнь, чтобы не уходить из нее до конца.

Это человек лет сорока, с узловатой, коротко остриженной головой и маленькими глазами, в которых все время видно ровное золотистое дно его души. Большой загорелый лоб, покрытый следами изнурительного южного солнца, но где ни одно сомнение не оставило своей язвительной борозды. Рука у него в локте перерублена казацкой шашкой, и до сих пор на сером полотне рубашки затертый кровяной след. При отце – тринадцатилетний сын, совсем уже большой, красивый и ничего не знающий о своей красоте, полуребенок, полувоин, в профиль напоминающий воинственных ангелов Византии.

Редкое издание

Как долго и ясно запоминается лицо этого мальчика: оно все целиком обращено в одну сторону, как бы навстречу сильному ветру, и на нем рдеет отблеск революции, которая прошла так близко и коснулась его детства горящим крылом.

Вероятно, он не узнает зрелых лет, никогда не возмужает, не прочтет книги, не коснется женщины. Это быстро идущее время унесет его где-нибудь среди зеленой степи, неожиданно окруженного конницей калмыков. Он будет долго защищаться, плечо к плечу со своими братьями и отцами, будет, вероятно, сломлен, и в безгранично голубом небе над его головой хищная птица опишет медленный стелящийся круг. Страх смерти, который на слабых лицах застывает, как жир на остывшей тарелке, на этом милом и мужественном лице зарисует свои лучшие морозные узоры, сказочные, бесконечные, неподвижно-улыбающиеся.

Так гибнут дети революции.

II

Астрахань тягостна. Астрахань безнадежна.

Она лежит, как распаленный желтый камень, посреди разлившейся Волги. К городу над затопленными полями ведут узкие железнодорожные насыпи: золотистые нити в целом море мутной, соленой, беспокойной воды.

Пахнет морем, солнце жжет, и город, состоящий из непросыхающей грязи, низких домов без лица и без возраста, из камня и пыли, пыли и зловония, развалин и пустырей, – с трудом переводит дыхание.

Только ночью начинается жизнь. Лица, изнуренные лихорадкой и дневным жаром, так странно бледны при электричестве, в единственном парке, где редкие старые деревья кажутся черными, лесными. Посередине, в тени кленов, светится, оснащенный изнутри, большой стеклянный гроб, до краев полный цветами. Кажется, точно странные розы, лилии небывалых размеров, маки и левкои сами излучают сияние: это могила революционеров, гениальнейшая из всех, мною виденных до сих пор.

III

В солоноватой сыпучей пустыне, окружающей Астрахань, есть редкие оазисы: это старинные татарские сады.

Там цветет виноград, пахнет медом, вином и мятой. Ленивый вол, бесконечно вращая скрипучее первобытное сооружение, пригоняет воду из соленого болота к садам.

Редкое издание

Белые розы так бледны и неподвижны и расточают тяжелое, драгоценное дыхание. Они напоминают о прохладном и низком, из засохшей глины вылепленном капище в степи, где на подножке из черного дерева царит азиатский божок, скрестив изысканно-длинные ступни и ладони, и улыбается солнцу золотой улыбкой.

В зеленую шелковую траву с низко опущенных веток без шума падают персики; огненные помидоры на сухом стебле прекрасны и как-то слишком великолепны, как драгоценности, одетые с утра. А жаркие сливы, – под их янтарной и сухой кожицей бродит разогретое вино.

Высоко в небе, над млеющими садами слышно отдаленное гудение. Оно крепнет, – но вокруг лепечет рай, и не хочется открывать глаз.

Это гудят пчелы в винограднике, это благовест зреющего лета.

И вдруг пробуждение: бросив гряды и шпалеры, сбегаются испуганные садовники, и все лица обращены к небу. Там из-за пушистого облака треугольником летят к городу три враждебные птицы, и на солнце при поворотах серебрятся их крылья, уверенные, почти ничем не рискующие, на чистом английском бензине плавающие крылья.

Навстречу трем низко летящим хищникам из-за леса поднимается наш неуклюжий одинокий аэроплан. Он чувствует в своем нежном и неустойчивом механизме вредную, разъедающую «смесь», которая застревает в тончайших сосудах, дает перебои и ежеминутно грозит иссякнуть. Это безнадежный полет.

Летчик пренебрегает сенью волокнистых облаков, плывущих в воздушном море белым полуостровом, и прямо с земли, не кружась, но подымаясь круто и шумно, как воин в полном тяжелом вооружении, взбегает на вершину незримой воздушной горы.

Кто он, неизвестный летун, сердце каких царей стучит в его груди, какая кровь героев внушает эту безрассудную, ни с чем несравненную прямоту его полету?

Там внизу лежит беззащитный город: он никого не мог вдохновить на подвиг своими грязными улицами и злым, ненужным людом, готовым задушить революцию и все красные побеги жизни.

И все-таки он подымается. Уже слышен в небе треск пулеметов и немного выше неприятельских машин курятся белые клубки дыма: это с берега единственная пушка, медленно поворачивая циклопический глаз, нашла отдаленную цель и бросает в пространство смерть.

Они ушли. Они не выдержали этого неукоснительного сближения. Вон уже далеко блестят их чешуйчато-серебряные спины и едва доносится враждебный гул. Широкой радостной дугой плывет домой наш аэро. Верно, сейчас лицо летчика под маской бело, и каждая его черта закончена и огромна, а глаза пристальны и блестящи: глаза давно исчезнувших воинственных птиц.

Редкое издание

IV

Розовым пожаром заходит солнце.

Легкая арба быстро мчит к городу, где-то далеко остались сады и воздушная битва над ними. Мелкорослые и грязные, как бездомные собаки, плетутся к Кремлю предместья. У дверей и ворот татарского квартала сидят важные старики в опрятных шелковых халатах и белых чулках. На их лицах розовый отблеск солнца, более древний, чем пурпур наших знамен. Они сидят и молча грезят, быть может, о старинных буддийских иконах, какие приносят из степных сел наши разведчики. Вот одна из них; на фоне, темно-зеленом, как чувственная и торжествующая южная весна, сияет розовый полукруг зари, и под сенью его, скрестив изысканно-тонкие члены, восседает утреннее божество.

Его лицо того же темно-зеленого цвета и на нем, цветущей ветвью среди листвы, улыбается густой, острым полукругом очерченный рот. В одной руке пурпурный колокольчик, в другой – песочные часы: но не одинокие часы дюреровой Меланхолии, по крупинкам мерящие отчаяние, но часы пробуждения и вечной жизни. Над головой дружественно стоят рядом, разделяя изумрудное небо – справа солнце слева луна. Оба светила окружены клубящимися облаками, несколько мягче окрашенными, чем алый нимб, с которым они сливаются. За ними – бесконечность.

Необычайны глаза этой азиатской Авроры. Слегка косые, под агатовыми бровями, с утренней звездой между ними. Это глаза самых загадочных портретов Возрождения, но без их двусмысленной слабости и художественной лжи. Глаза мудрые, холодные, устремленные в себя, несмотря на сладостную улыбку. На руках, совершенно женских, – красные браслеты. Но грудь зелено-пурпурной Эос не обозначена ни единой чертой. Таким образом, она, прекраснейшая среди богов и древних людей, – непорочная, с торсом юноши, смеющаяся заря, в очах которой вся радость и печаль еще не наступившего дня. У ног ее лежит земля, темная, покрытая лесами, с одной светлой, проснувшейся, озаренной поляной посередине.

V

Виделись с Беренсом, командующим всеми морскими силами Республики. Он приехал на фронт, милый и умный, как всегда, уязвленный невежливостями революции, с которыми он считается, как старый и преданный вельможа с тяжелыми прихотями молодого короля.

Его европейский ум нашел неопровержимую логику в буре, и, убежденный ею почти против воли, добровольно сделал все выводы из огромной варварской

Редкое издание

истины, озарившей все извилистые галереи, парадные залы, сады и капеллы его полупридворной, полуфилософской души. И, хотя над головой Беренса весело трещали и рушились столетние устои и гербы его рода, а под ногами ходуном заходил лощеный пол Адмиралтейства, – его светлая голова рационалиста восторжествовала и не позволила умолчать или исказить, хотя сердце кричало и просило пощады.

Наконец, к его опустошенному дому пришла новая власть, заставила себя принять и потребовала присяги в верности. Он принял ее взволнованный, со всей вежливостью куртуазного 18-го века, стареющего дворянина и вольтерьянца, сильно пожившего, утомленного жизнью, а на склоне дней еще раз побежденного страстью: последней, нежнейшей любовью к жизни, молодости и творчеству, к жестокому и прекрасному ангелу, обрызганному кровью и слезами целого народа, и пришедшему, наконец, судить мир. Революция заставила Беренса – теоретика и сибарита, засучить кружевные манжеты и собственными руками рыть могилу своему мертвому прошлому и своему побежденному классу. Беренс вооружает корабли против реставрации и верит, вопреки всем догмам, что его маленькие флотилии, нагруженные до краев мужеством и жаждой жертвы, могут и должны победить.

После падения Царицына, Беренс сидит у себя в каюте и глаза у него становятся такими же, как у всех стариков, в одну ночь потерявших сына.

VI

10 июля 1919 года.

– Товарищ Командующий, исполкомцы на ту сторону просятся; разрешите их переправить.

– Нельзя, они с нами пойдут в поход и будут показывать деревни, занятые казаками.

Вперед выступает коренастый, загорелый, с веселыми живыми глазами председатель какого-то сельского комитета, бежавший из своей степной резиденции с приходом кадет и сообщивший очень интересные сведения. Оказывается, в двадцати пяти верстах выше по течению прибрежная деревенька уже занята двумя казацкими полками, и на площади за церковью спрятаны четыре орудия. На заре вся эта сила должна двинуться на наш штаб в Р. А где же они теперь?

Кто? Казаки? Купаются. Сегодня до ночи у них отдых. И люди и кони все в реке. Очень жарко.

И действительно, день огненный. Река неподвижно разметалась среди золотых песчаных берегов. Парит. Изредка из воды блеснет тяжелая рыба. Если бы не береговые батареи, как хорошо подойти сейчас по сонной и разгоряченной реке к этому берегу, где дикая орда полощется в реке, где среди брызг блестят на солнце

Редкое издание

широкие спины наездников, совсем как у Леонардо в его «купающихся воинах». Ночью назначен поход.

Чудесная ночь. Опять эта низкая розовая луна, железная и жемчужная, жестокая как запах полыни, и нежная как цветение виноградников. Миноносцы тихо идут против течения, время исчезает, реи, как сеть, трепещут в небе, и в них полный улов звезд.

Проходим деревни, где спят, отдыхают и думают о завтрашнем набеге сотни врагов. Корабль в темноте выбирает место, наводит орудия и по тихой команде из огромных тел выплескивается огонь.

Там, на берегу, уже умирают.

Маленький крестьянин Совдепец стоит на железном мостике, зажав уши руками. При магическом свете залпов видно на мгновение его лицо, с редкой рыжей бородкой, его белая рубашка и босые ноги. Он оглушен, – но после каждого взрыва на берегу по этому лицу пробегает какая-то величавая улыбка, какое-то смущенное, не осознанное, почти детское отражение власти. Вот он стоит в лаптях, русский мужик в лаптях, на бронированной палубе военного корабля, и весь этот быстроходный, бесшумный гигант, со своим послушным механизмом, с кругами радиотелеграфа на мачтах, с знаменитым моряком-артиллеристом у дальномера – принадлежит ему и служит верховной его воле, его, Иван Ивановича, из села Солодники. Никогда и нигде в мире мужицкие лапти не стояли на этом высоком гордом мостике, над 100 м/м орудиями и минными аппаратами, над целой Россией, над целым человечеством, разбитым вдребезги и начатым сначала революцией.

Вынимая вату из уха, светило морской академии Векман наклоняется к безмолвному, сжавшемуся в комочек и торжествующему Ивану Ивановичу и спрашивает его в темноте.

– Товарищ Совдепец, выше или иже колокольни, правильно ли мы бьем?

Иван Иванович ничего не отвечает, но по его блестящим глазам и сморщенному лбу видно, что стреляют верно.

Светает.

Вот совсем у берега грохнул снаряд.

– Это не иначе, как в дом Микиты! Богатый мужик, десять коров имел – не меньше, у него и приезжие офицеры останавливаются.

Белые не отвечают, но в темноте чувствуется их отчаянное бегство. Едва одетые, на своих необъезженных лошадях они всю эту горячую и долгую ночь проскачут степью, и за ними внезапно воскресший призрак монгольского первобытного страха. Дом Микиты горит, пушки давно замолчали.

Миноносец выбирает якорь и спускается по течению.

Редкое издание

VII

Прекрасны старики революции. Прекрасны эти люди, давно пережившие обычную человеческую жизнь, и вдруг на том месте, где обыкновенно опускается занавес и наступает темнота и сон, завязавшие нить беззаконной молодости духа.

Вот Сабуров, Александр Васильевич. Старший его сын убит на войне, жена незаметно свернулась в клубочек легких, мягких пепельно-серых стареющих мыслей и чувств. Сам он прошел всю гамму – от лейтенантских эполет до эмиграции в Париж еще во времена Шмидта, в деле которого косвенно был замешан.

В эмиграции Сабуров жил, как тысяча политических изгнанников: из простых слесарей на фабрике дослужился до ее управляющего. Большие чертовы часы показывали Сабурову 58 лет, когда случилась революция, и он, все бросив, вернулся в Россию, чтобы сразу поехать на фронт в качестве морского офицера.

Наверное, еще переплывая седую Балтику, он сидел где-нибудь один на спардеке, слушал, как тяжелые волны бьются о борта, как торопливо пробегают матросы по палубе, как дышит и курится море; считал свои потерянные годы, и видел перед собой все новое, безумно молодое призванье.

Он приехал на Волгу в разгар чехословацкого наступления, и ему под Казанью дали тяжелую, медленную, зашитую в железо баржу, на которой по очереди грохотали, а потом стыли и курились дальнобойные орудия.

Как он чудесно управлял огнем! Маленький, заросший бородой, из которой виднеется черенок вечной трубки, со своими чуть косыми татарскими глазками и французскими приговорками, Александр Васильевич приседает у орудия, посвистит, помигает, прищурится на узорчатую башню Сумбеки, такую же древнюю, почтенную и внутренне изящную, как он сам, и откроет отчаянную канонаду.

С третьего выстрела в Казани что-то горит, неприятель отвечает, и маленький буксир, пыхтя и надрываясь, срочно вытягивает «Сережу» из-под дождя рвущихся снарядов.

О, эти контрасты: неповоротливая громада и ее безошибочно точный огонь, эти колоссальные орудия и управляющий ими добрейший, маленький, живой Александр Васильевич, который мухи не обидит, но становится безмолвен, холоден, как камень, в самые тяжелые минуты, и мимо которого каждый день проходит смерть, слепая, с распростертыми крыльями, влажными от фонтанов отравленной, кипящей и рвущейся воды.

Смерть проходит мимо, не смея оборвать шестидесятого года этой царственной старости.

Редкое издание

VIII

Черный и красный цвет окрашивает наши знамена. Черный – в дни медленных похорон.

Через раскаленный город идет отряд моряков-музыкантов.

Трубы блещут, по мертвой мостовой гремят шаги, и флаги кажутся изваянными из черного камня, – так они тяжелы и суровы. Складки шевелятся, как в забытье, и видят сон о глубоком прохладном небе, о ранней северной весне, о первых чайках над Кронштадтом, о первых снежных каплях, текущих в апреле.

Астрахань вокруг задыхается. Только легким мачтам рыбачьих лодок легче дышать на воде. Город лежит, закрыв глаза, влажный от пота и пыли, не находя отдыха у каналов, где жар курится еще сильнее, пропитанный малярией.

Ровно и ритмично идут через город матросы. Над пустырями, среди развалин и над всей скучной пустыней, из камня и безобразных крыш – парит, трепещет и зовет Марсельеза. Она коснулась высоких, неспешных нот, уже прошедших всю гамму горя об убитом. Она на вершине. Там, прямо под небом песня-орлица озирает и видит всю жизнь, которая стелется дорогой далеко внизу без конца и начала.

И видит: вот широкая голубая река, текущая среди соленых песков к морю. Марсельеза крепнет и поднимается выше. Гроб тихо качается, прохожие оглядываются на небольшую процессию, на лица моряков, которые и видят и не видят вокруг себя, окутанные горящей вуалью музыки.

А она, между тем, опираясь на медь трубы и широкую грудь барабана, приветствует продолговатое судно, идущее против течения по безлюдной, знойной реке. На крыльях памяти траурной мотив следует за ним.

Знамя проснулось и задрожало. Его как бы коснулся свежий ветер с моря, напитанный угольной пылью трех широких серых труб. Моряки не подымают глаз, и сворачивая к пригородам, один из них вспоминает: это было на «Расторопном».

На минуту в мощном горле труб раздается хрипение слез, но они оправляются, и снова революционный гимн парит и плавает в чистом небе мужества и гордости.

Это было на «Расторопном». Он был в разведке, далеко от своих, и обнаружил засаду на берегу реки. Миноносец открыл огонь из двух орудий, сам расстреливаемый в упор.

И в напряженной суете защиты, когда комендоры, обжигаемые дуновением своих орудий, ищут и меняют цель; звенят пустые гильзы, лоцман боязливо склоняет голову при свисте близких снарядов; когда маленький командир, став на пустой ящик, видит свое судно, от носа до кормы окруженное всплесками и зависящее от малейшей вибрации его голоса и его воли – в это время был ранен и молча умер матрос – Ериков. Вот и все.

Редкое издание

Марсельеза окончила свой рассказ. Плавно покачивается гроб на братских плечах. Быть может тот, лежащий внутри, хочет спросить – в последний раз – о своей пустой койке, или о том, кто теперь по утрам, стоя высоко на мостике, передает с корабля на корабль изысканную азбуку сигнальных флажков? Но смерть не снимает руки с синевато-белых губ, и никто не слышит несказанных слов. Гроб покоряется, и за ним бегут, расходясь бесконечно, как за кормой корабля, две дружных волны печали. На случайные лица в чужом и враждебном городе они роняют свою чистую и соленую пену.

IX

Ночью телеграмма от Н.

Комфлот идет вниз, чтобы завтра к вечеру попасть на совещание.

Жаль уходить из В. в разгаре белого наступления, которое продолжается два дня и ночь. На реке редкий артиллерийский гром, армия тревожно спит, не раздеваясь, положив под голову оружие и хлеб. Все огни потушены. При свечах секретарь принимает и передает последние распоряжения, по бумаге бегает нетвердое перо, ветром задувает одинокий свет, на который летят тихие темные бабочки. В воде колеблются звезды, и с голосами ночи сливается непрерывное, однообразное стрекотание радио. Вероятно, в перерыве между двух сухих земных телеграмм тоненькая заостренная мачта посылает нежный и неслышный привет небу. Из тускло-голубой тучи ей отвечают зарницы.

X

Полозенко – это огромного роста матрос, тяжелый, медленный, с темным лицом и темными волосами.

За столом невольно замечаются его большие мозолистые руки, быстрые и гибкие, всегда берущие вещи в том месте, где у них скрыта точка тайного равновесия. Все, чего касаются титанические пальцы Полозенко, невольно распадается на равные и пропорциональные части, и эти части в его руке уже живут и поддерживают друг друга в пространстве.

От локтя до кисти на его загорелом плече синеет выжженный японской иглой, изящный и грозный дракон. Полозенко – летчик, и когда он подымается на своей разбитой, никуда негодной машине, возле которой белеют клубки шрапнели, – его рукава засучены и, обвеваемый бурей, облитый солнцем, гонимый безумством храбрых, он видит на руке непреклонное маленькое азиатское чудовище, ожившее, с клубящейся разверстой пастью и занесенным, как кинжал, острием хвоста.

Редкое издание

Тогда Полозенко смеется, ветер срывает с его губ этот смех, и далеко внизу рвется брошенный им чугун.

На днях умер в душной Астрахани шестимесячный сын Полозенки. Он подымается после этого по три-четыре раза в день, вопреки всем предупреждениям. Теперь на его большом лице появилась еще черта – прямая и резкая, как он сам, значение которой неизбежно и непреклонно, и перед которой опускаются человеческие глаза, не смея ее узнать.

Этой чертой бессильной силы отмечен Геркулес Фарнезе.

XI

В Астрахани в Морской госпиталь помещена семья, вернее остатки семьи, Крючкова.

Они сидели за нищим обедом, когда случаю было угодно сбросить на их дырявую крышу бомбу с английского аэроплана. Все погибло, разорванное, распыленное, похороненное под обломками дерева и комьями земли. Уцелела мать, мальчик восьми, и второй двух лет, которому пришлось до колена отнять ногу.

Мать после операции двенадцатые сутки сидит на больничной койке и держит на руках бессонного ребенка, который не может лежать. У нее рыжие волосы, широкое скуластое лицо финского типа и ничего не видящие, испуганные животные глаза.

Ребенок на ее руках совсем голый, завернут в белое одеяло, маленький, с огромным пучком марли и бинтов на худенькой загорелой ножке. Руки беспокойно шевелятся, но голова этого двухлетнего спокойна, бледна и осмыслена, как у умирающего бога. Он в изнеможении закрывает глаза, но у него тогда лоб светится такой тайной и мыслью, что мать испуганно перестает причитать, и развязный доктор одергивает от неподвижной щечки свои привыкшие ко всему и неделикатные пальцы. Когда умирают дети, им, вероятно, является вся их не бывшая жизнь, отраженная снами, как зеркалом. За час мучений, за одну ночь бреда они переживают целую жизнь и отдают ее без сожалений, как великолепное платье, одетое один раз на праздник и снятое навсегда со всеми цветами и благоуханиями.

Веки полуприкрыты и дрожат. На голом тельце жалко заметны пятна грязи, и на повязке все проступает и проступает розовая сырость. Мать смотрит на него неподвижно, оцепенелая. И сидя на соседней койке, матрос с завязанной грудью вполголоса утешает: не всем нужны ноги. Мальчик умненький, его можно учить и сделать, например, телеграфистом. Почему телеграфистом? Раненый сам чувствует, что сказал неудачно. Но нужно же чем-нибудь утешить, остановить слезы, заговорить кровь.

Редкое издание

Маленький Федя совсем спокойно смотрит на бинты, которые сматывают с его тела. У него огромная душа.

XII

Бывают дни, когда события растут и сгущаются до крайних пределов. Даже мелочи кажутся многозначительными, восход пророчит долгий и неизвестный день, вечер рдеет и длится, как воспоминание. Становится понятен суеверный страх древних перед криком птицы, падением камня, скрипом и перешептыванием мертвых вещей. Откуда спускается на людей, спускается редко, горным туманом на долины – это страх, это предчувствие неизвестного, это неизбывное томление духа?

Нет, не бои, не раны, не огонь страшен на фронте. Не в бою старятся и дают трещины сильные и молодые, не борьба иссушает нервы и сердце заставляет биться медленно и прерывисто.

Это делает тайная болезнь души, назовите ее, как хотите: массовое внушение, паника, навязчивый, ни на чем не основанный упадок – вот неизлечимый и таинственный недуг войны.

Самая здоровая часть может проснуться больной, зараженной, охваченной всеобщим головокружением ужаса. И тогда нужно все величие разума, вся его сосредоточенная, ледяная мощь, чтобы отогнать призраки, которые гораздо опаснее явного врага, и удержать на месте бегущих.

День испытанья настал, наконец, и для нас. Как началось, почему и откуда – никто никогда не узнает. По степи промчался всадник, окруженный облаком пыли.

Вот и все. Конь и седок летят между нашими и неприятельскими окопами без смысла, без цели, гонимые фуриями. Движения лошади, наклон ее головы, хлопья пены на груди и губах, трепетание и хрип – все это слилось в один неудержимый, последний порыв: бежать, бежать, бежать.

Ничто, по-видимому, не изменилось. По-прежнему на синем зеркале реки солнце плавит отображения кораблей, тряская фура, запряженная унылой лошадью, везет раненого, обернутого охапкой свежего сена, а на вышке, где притаился наблюдательный пункт, уже господствует тревога.

В безлюдном поле десятки глаз ищут враждебного движения. Побледневший солдат со всей силой прижал к уху телефонную трубку. И уже они что-то видят – далеко, на горизонте, правее, левее, ближе. Целое фантастическое облако неуловимых врагов – везде разбросанных, отовсюду приближающихся.

По десяти проводам растекается ожидание с вышки в окопы. Где-то выстрел, где-то беспорядочный пулемет. Наблюдатель стоит у перил, не решаясь поднять к глазам бинокль. Его руки дрожат и похожи на концы испуганных крыльев. Подобно электрической волне, страх разливается до незримых пределов. Два любопытных

Редкое издание

аэроплана чертят небо: они, как хищники, почуявшие падаль за много верст. В течение пяти дней этот же наблюдатель, не смущаясь, высматривал со своей шаткой каланчи наступление озлобленных и быстрых кочевников.

С этой же вышки, не думая ни о чем, кроме дистанции и целика, он управлял бурным и разрушительным огнем наших кораблей, хотя волна всадников уже заливала пригород и из-за углов жужжали первые шальные пули уличной борьбы.

Лицо наблюдателя в часы борьбы – отчетливо и просто, как парус, полный ветра, в ровном синем небе.

Пять дней маленький гарнизон спал, не раздеваясь, спокойно убирал убитых, и отражая атаку за атакой, просто не замечал ни закатившихся полуприщуренных глаз смерти, ни ее землистой бледности, выступающей среди обрывков платья. С павших снимали оружие, и о них не говорили.

Даже страшное для пехоты слово «обход», даже оно было забыто. И хотя Черный Яр действительно был обойден со всех сторон, и только спиной прислонялся к Волге и флотилии – обхода никто не признавал. И вдруг – эта слабость.

Вызванный трепещущими красными флажками сигнальщика, с корабля на вышку приехал старший артиллерист т. Кузьминский. Пока он своими морскими глазами щупал сады, овраги, отдаленные села – остальные напряженно смотрели на его лицо, наполовину скрытое биноклем, лицо, которое знали и любили: сперва губы сильно сжаты – потом, после первого напряжения, он переводит дыхание, вытирает хрустали. Глаза призрачные, как бы отсутствуют. Как дорогие оптические стекла, они поставлены сейчас на большое расстояние, и не могли бы ни читать, ни улыбаться. Опять молчаливое наблюдение. Потом щеки, редкая черная борода, хищный нос – вся маска воинственного фавна приходит в движение. В улыбке блеснули золотые зубы. Бинокль отложен, глаза уже вернулись в себя – они человеческие и лукавые.

– Товарищи, да ведь это же не конница, а коровы.

На вышке сразу успокоились. Но через час напряжение опять возобновилось и все росло, и стало мучительным.

Степь по-прежнему спокойна, из песчаной и дымчато-серой голубеет и розовеет к закату. И постепенно, не сговариваясь, наблюдатели отвернулись от далеких очертаний монастыря, откуда все утро ждали зла, и не могли уже оторваться от широкого степного моря, открытого и освещенного на сотни верст, где не видно ничего, кроме медленных огромных орлиных полетов.

И спокойный, почти мечтательный, похожий на человека, которому слышна отдаленная подземная музыка, опять вернулся на берег артиллерист, и, не колеблясь, назначил сложную и совершенно неожиданную дистанцию своим дальнобойным морским орудиям.

Редкое издание

Одинокий выстрел как-то неслыханно-громко прокатился в степь – и снова все умолкло.

Ветер погладил ковыли, они стали под его рукой серебряные и поклонились до земли.

На вышке, в окопах, на мачтах, куда забрались марсовые – везде напряженное ожидание.

Неужели тонкий математик Кузьминский ошибся, ошибся со всем своим инстинктом ученого и солдата, и брошенный им в неизвестность снаряд мирно разорвется в поле, никого не задев, к ужасу полевых цветов, уничтоженных огнем и отравами.

Еще раза два с большими перерывами ударили по тому же направлению и с тем же результатом. И вдруг команда – «беглый огонь».

Они появились как бы из земли, густыми, черными колоннами, выбитые из оврага жестоким огнем. Их было 3 тысячи дикарей, калмыков, черкесов и казаков, приготовленных в 15 верстах от Черного Яра для ночного набега.

Они уходили, теряя людей на каждом шагу, неутомимо-озлобленные против этих северян, шесть дней простоявших на месте и чудом избежавших резни.

По извилинам карты, по слабому намеку моряк предугадал целую повесть: бурный летний дождь, крохотную балку, размытую ливнем в целую яму, и тихую ночь, когда, скользя копытом по глинистому скату, фыркая в темноте и под мохнатой, мокрой буркой зажигая спичку, спустилась на ее дно кавалерия.

О, как спали следующую ночь в Черном Яре. Как весело чистили лошадей и оружие и как легко перешли на заре в наступление.

ЛЕТО 1919 ГОДА

I

Началось наступление.

После боев отряды флотилии настолько сблизились, что могут непрерывно сообщаться по радио.

Корабли живут напряженной тайной жизнью: ведь они пробиваются к морю. Ежедневные походы, самая осада Царицына, которая будет жестокой, совершаются сами собой, как во сне. Главное – морская карта Каспийского моря, над которой по вечерам текут молчаливые часы размышлений.

Эта карта не похожа на обычные речные – воды испещрены на ней плавными линиями течениями, звездами маяков и бесчисленными знаками предостережений. Она очень глубока в своем строгом черном и белом цвете. Эти извилистые черты

Редкое издание

берегов, хитрые мели, стремительные потоки, несущиеся от края до края, наконец, ямы, уходящие в неизмеримую глубину, и на поверхности тихие, как озера: сколько раз фантазия шествует через них, не замочив крылатых ног.

Слабый свет лампы лежит на лицах, на склоненных к столу – шахматной доске. Они играют с партнером, находящимся за сотни верст, по ту сторону лукавой, трудной карты, в Баку, Порт-Петровске и Эмбе.

Иногда глаза наоперов застилаются туманом в предвидении отдаленных ходов, иногда краска приливает к вискам теоретиков: среди тысячи возможностей им блестит победа, потом опять грызущие сомнения перед двумя равноценными ходами, перед соблазнительным, легкодоступным входом в безопасную, голубую персидскую бухту.

Есть теоретически – неразрешимые узлы…

Тогда по волнам летит корабль Летучего Голландца, невозможное становится возможным, падают преграды, тает туман, и дерзкая ладья готовит шах белому королю.

В ожидании похода старые матросы много курят и много молчат, улыбаются неизвестности и пишут длинные письма домой. А молодые испытывают какую-то особенную радость и полноту жизни.

Будут долгие дни без берега, без женщин, а потому особенно великолепным кажется лето, которое шествует по пояс в виноградниках и до кудрей погруженное в спелые ржи. Никогда ночи не были полнее звездного свечения, степь не цвела белее и пьянее под ризой мелких сухих цветов, никогда кровь не пела веселее в такт бегущему коню.

Поле кажется морем, солнце печет, золотисто-рыжий жеребец легко дышит и легко бежит, ветер отодвинул с диких глаз бронзовую гриву, и лебединый, широкий шаг укачивает.

О море, о синее море!

[…]

IV

– Я – жена Желиховского.

Какой-то кусок льда быстро, быстро тает, и наконец, приходят легкие, облегчающие слезы.

Жена. На ее лице, на красных, воспаленных веках, на волосах, сбившихся под белым платком, на всем ее существе еще теплится отпечаток и дыхание большого друга, которого не стало, который убит в бою. В ее расширенных глазах, впавших под широкий лоб, на неизъяснимо тонком хрусталике еще не изгладился его облик,

Редкое издание

когда он уходил рано утром, перед рассветом, полный тоскливых предчувствий, почему-то оставив на столе нетронутым свой бедный матросский завтрак.

И даже голос, даже голос ее похож на резкий и прямой выговор, на высокий грудной тон, которому невольно училась подражать ее любовь.

Сейчас жена Желиховского – почти он сам, это его руки, из воды протянутые за помощью, это его глаза, ослепленные огнем, его голова, беспомощно охваченная руками, милая разбитая голова, готовая пойти ко дну.

Не говорить с ней, не трогать ее. Она, жена героя, одного из лучших, погибавших за РСФСР. Ее великому горю нельзя помочь, она имеет мужество жить и не боится увидеть страшное его тело, медленно плывущее где-нибудь по течению, мимо самого колеса парохода.

Жена спокойна и знает: все-таки, его вынесет к морю, которое он любил. Из тесной реки в бесконечность: это его высокий бред.

И хочется просить взбалмошный, неумолимый случай: пошли тем, кто дороже всех, любимым, пошли им смерть гордую и чистую, спаси их от плена, от предательства, от тюрьмы. Пусть в открытом бою, среди своих, с оружием в руках. Дай умереть так, как умер Желиховский, как умирают сотни и тысячи за эту Республику, каждый день.

V

Накануне. Ночью штурм Царицына, а сейчас все еще живые, радостновозбужденные. Что будет завтра – неизвестно, но сегодня хорошо.

В тесном и чистом штабном дворике цветут олеандры, и весь белый старомодный дом, где живет Азин, против воли пропитался его неистовой радостью. Сердитая, богатая вдова, улыбаясь, разносит чай в пузатых чашечках, от малейшего движения дрожат высокие горки золоченого стекла; изразцовые листы комнатных растений простодушно и торжественно зеленеют на фоне белоснежных широких печей.

Чистота, олеографии с пухлой четой Адама и Евы в раю, и занавески на окнах, и ситцевые полога у постелей. И нужно же, чтобы под этой крышей, облитой с мирного неба серебряной осенней луной, собрались накануне штурма самые решительные головы: сморщенное, как уже увядший воздушный шар, личико Миши Калинина, окруженное, как колючками, взъерошенными волосами. И помолодевшая голова Азина, на которой лежит невероятная тяжесть ответственности, и Комфлот. Через час домик на лунном берегу, быстрые лошади азиатской тройки, дорога к реке и последние рукопожатия – все унесено временем. Дольше всего звучит в памяти хрупкий голосок музыкального ящика, да, музыкального ящика старых годов, который целый час мешал заседанию из соседней, сердито-запертой комнаты.

Редкое издание

И сейчас, когда вокруг уже ночь, и за кормой истребителя кипит пена – он все еще стоит на столе в опустевшей столовой, и прерываясь, лепечет свои колокольчиковые музыкальные фразы. Валик заржавел, ключ потерян, а он поет и смеется, и под хрустальной крышкой, улыбаясь, таится целый мир устаревшей грации и жалобной любви.

Всю ночь на реке безумствует грозная музыка войны. Первый начинает «Маркс», мимо него в туман и темноту, как призраки, проходят корабли. Один, второй, и еще, вдоль противоположного берега, где уже падают снаряды. Лесной яр справа тоже полон золотых вспышек. Со дна реки встают густые столбы всплесков. Моряки тревожно замечают восход звезды, огромной, ровной и белой, похожей на фонарь. Она так велика и бестрепетна, что сначала кажется огнем, и посылают особую шлюпку его потушить.

Впереди разрывы краснеют во мгле, кажется, что без конца открывается и захлопывается дверца раскаленной печи. Стрельба перешла уже в тот единодушный, опьяняющий гул, который означает начало штурма. Каждый корабль окутан пороховой завесой, движется и борется самостоятельно, один на один с тем незримым противником, которого он нашел и вызвал в ночи.

За мыс выходит стайка истребителей, за ними черные тральщики, эти рыцари ночи и сумерек, идущие на свой пост со спущенным забралом – печальные ловцы мертвого груза.

К рассвету огонь стихает. Армии пора перейти в наступление, и катер, посланный за известиями, встречает на голой глиняной вершине первую нашу цепь, идущую к Царицыну.

Трудно об этом писать. Надо видеть эти черные фигуры, часто-часто перебирающие ногами, такие бесконечно-слабые издали, идущие в первой, самой выдвинутой цепи, заранее обреченной, каким бы ни был исход наступления. Матросы с кораблей их тоже видят. Вдруг кто-нибудь вскрикивает – что? Ничего, задохнулся. И старшина кричит не своим голосом – «Не распускаться, сволочь!». А у самого губы прыгают: первая цепь, еще бы.

Один за другим корабли повторяют пронзительный свисток, и снимаются с якоря. Начинаются лотерея неудач.

На одно судно приходится, в среднем 4–8 бомб. Видно, как они падают, сопровождаемые отвратительным визгом и глухими взрывами. То одна, то другая

Редкое издание

палуба покрывается осколками. «Бесстрашному» повредило нос, командир и еще 3 ранены, команда спешит подвести пластырь под поврежденное место и отчаянно отбивается от бомбовоза, опять возобновившего нападение.

Один за другим – легкие катера, батареи, широкобедрые суда первого дивизиона исчезают в облаке пара и осколков – и счастливо из него выплывают. Истребители – с сердитым фырканьем моторов, в седых усах пены, батареи медленно и спокойно, сознавая невозможность укрыться, остальные – горячечно защищаясь и вышивая небо белыми клубами заградительными огня.

К вечеру на высоком берегу четко чернеет несколько одиноких фигур. Через час их уже сотня, и вся дорога покрыта беглецами. Наши отступают.

Но идут хорошо, с винтовками, за повод ведут усталых лошадей; верблюды, с обычной покорностью и грацией полных и немолодых женщин, влекут за собой орудия, повозки и людей. Штурм не удался.

На диване в канцелярии положили упавшую на берегу сестру милосердия – в трудные минуты из моря чужих людей всегда неожиданно и просто являются такие лица. При одном взгляде на них чувствуешь глубокое успокоение и память о них не гаснет, как бы коротка ни была встреча. Они и не исчезают, а просто отодвигаются жизнью.

У этой девушки до смешного тонкий голос, из-под одеяла видны оборванные сапоги. Один глаз, щека и подбородок скрыты повязкой, кругловатый нос в веснушках и иссечен шрамами. Самое зрелое и печальное в ней – ее отрывистый нехороший кашель.

Шла она в свой полк откуда-то из глухого угла Украины, едва оправившись от ран. Мучительный и долгий путь. Чистилище больших дорог, ад поездов, и эта жгучая боязнь оторваться от своих навсегда, потерять имена и лица, с которыми ее связала революция.

На Волгу, где дымятся сейчас милые ей кубанские костры, довела непреклонная воля и простодушная, ситцевая чистота души, перед которой невольно расступилось грязное человеческое море. С удостоверением вместе лежат письма из роты, которые начинаются с бесчисленных поклонов и по лестнице беспомощных прыгающих букв взбираются на какую-то огромную высоту. Она смотрит на эти письма боком, одним своим глазом, серо-синим, с темными крапинками, какие осенью выступают на дрожащих листах осины.

Такая она: навсегда обезображенная и милая.

Белогвардейские врачи, к которым она когда-то приползла после боя, не зная, кто они – отказались ее перевязать, и в виде милости прогнали на улицу, под дождь, ночью. Тогда она сама, сидя на их крыльце, не в силах двинуться с места, сорвала со

Редкое издание

своего лица что-то холодное и мешавшее видеть – это была щека. К счастью утром «лазарет» бежал, и скрюченное существо у двери подобрали свои.

У революции, лицо которой никто еще не удостоился видеть, должен быть этот же сквозисто-синий глаз, и может быть повязка, и на выпуклых деревенских губах (такие губы целуют просто и прохладно) – розовая пена.

Ночью кают-компанию убирают букетами из красной осенней рябины, стол залит светом, и собеседники, смыв с высоких сапог грязь окопов или масло машин, спокойно совещаются о завтрашнем дне.

Случай расположил их так: слева быстрые глаза, бас и жесткая воля Шорина. Рядом с ним его штаб-офицер, мягкий и подробный человек, никого не способный стеснить, как походная карта, старательно сложенная и повешенная через плечо.

Дальше профиль, неправильный и бледный, выгнутый, как сабля, с чуть косыми глазами и смутно-улыбающимся ртом – словом, один из тех, которые могут позировать художнику для тонкого и выносливого бога мести в казацкой папахе. Бесшумная походка, легкий запах духов, которые он любит, как девушка, и на черной рубашке красный орден – это и есть Кажанов, ставший почти легендой начальник десантных отрядов Волжской флотилии.

Голландцы, достигшие совершенства в групповом портрете, любили изобразить в центре картины, среди всех этих господ в черном платье и крахмальных белых воротничках одну сосредоточенную и тонкую физиономию какого-нибудь славного молодого врача, вооруженного скальпелем, скептика и атеиста, стоящего к зрителю в пол-оборота со своим высоким белым лбом и насмешливой улыбкой.

В кожаной куртке и с кончиком «Известий», торчащим из кармана, эта фигура в наше время называется – «член Реввоенсовета Михайлов».

Осколок разбитого чертом кривого зеркала застрял и в товарище Трифонове. Из ссылки и тюрьмы он вынес тяжелую сдержанность долголетнего пленника, несколько болезненный страх перед слишком громкими словами, мыслями и характерами. В сильном и умном человеке, великолепном большевике и солдате Революции немного скучно желание обмануть себя и других – изобразить свое крупное «я» самым сереньким, самым будничным человечьим пятном. Но бурный 19-й год через все логические дырки прорастает веселой зеленой травой; неудержимый ветер времени рвет серые очки с чернявого трифоновского лица, что ему не мешает и сегодня все так же упорно защищать свой давно развалившийся душевный острог и любимейшее подполье чувства.

Дальше – но как рассказать Азина? – Во-первых – он дикий город Огрыз, почти отрезанный от Камы; он – часовые, притаившиеся вдоль полотна; он душный, жаркий вагон третьего класса, залитый светом бальных свечей с высоты двух гудоновских канделябр, взятых в разоренной усадьбе; он в непролазном дыму

Редкое издание

папирос, в тревожной бессоннице дивизионного штаба, где комиссар какой-то отбившейся части, пришедшей для связи за 25 верст через заставы белых – теперь свалился и спит на полу обморочным, блаженным сном. Он – изорванные карты на липких, чаем и чернилами залитых столах. Он – черный шнур полевого телефона, висящий на мокрых от росы, ночных кустах, охраняемый одервенелыми от холода, сна и боязни уснуть, часовыми.

Азинскими шпорами изрезаны клопиные бархаты вагонов, им собственноручно высечены пойманные дезертиры, им потерян и взят с бою город Сарапуль и десятки еще несуразных городов; им ведена безумная, в лоб, кавалерийская атака против Царицына; им изрублены десятки пленных офицеров и отпущены на волю или мобилизованы тысячи белых солдат. Азин ездит верхом на горячих спесивых лошадях, не пьет ни капли, пока не кончено дело, страшно ругается со своими комиссарами, кроет Реввоенсовет, в ежовых держит свои невероятные, из ушкуйников и махновцев набранные части, дерется и никогда не бегает; плачет от злости как женщина, если из-за раненой руки ему приходится лежать в самый разгар наступления.

Это Азин сам себе устраивает парадную встречу, и, видя, что на берегу оркестр еще не готов, заворачивает с пароходом назад, чтобы через 10 минут, обливаясь потом в своей великолепной бурке (это в июле-то месяце) все-таки принять почести, Интернационал и натянутые рапорты товарищей, успевших, по поводу победы, пришить пуговицы к единственным штанам, и побрить три недели не мытые рожи. Так надо: без праздника, без музыки и встречи армия не почувствует роздыха, своих 24-х часовых боевых именин, и на утро ее не сдвинешь с места на новые боевые недели.

Это Азин избивает нагайкой наглых своих и любимых денщиков за отобранного у крестьян поросенка – и Азин же гуляет, как зверь, целые ночи, ночи чернее сажи, с музыкой, с водкой и женщинами – но не иначе, как поставив все заслоны и пикеты, послав разведку, убедившись, что город крепко взят, и заслонив его со всех сторон. Азин просто, едва ли не каждый день водит в бой свои части, забывая, что он Начдив и не имеет права рисковать своей жизнью.

Но над картой Азин стынет, как вода в полынье, слушается, как мертвый, длинных Шоринских Юзо-лент, вылезающих из аппарата с молоточной стукотней, с холодными и точными приказами, с отчетливо-отпечатанным матом, и той спокойной, превосходной грубостью, с которой старик Шорин умел говорить с теми, кого любил, кого гнал вперед или осаживал назад железной оперативной уздой.

Разве такого, как Азин, расскажешь? Любил, страстно любил свои части, любил и понимал всякого новобранца, извлеченного из-под родительских юбок – юнца с оттопыренными ушами под непомерной фуражкой, в шинели до пят, и с одной

Редкое издание

мыслью: где бы бросить налитое тяжестью ружье? С такими умел воевать, с такими делал победы, голодал, валялся в тифу, и всю Россию прошел из конца в конец, чтобы после Камы и Волги, после Царицына и Саратова нелепо погибнуть под Перекопом чуть ли не накануне его взятия, бесславно погибнуть в плену, да еще оклеветанным белыми, распустившими слух о его измене Красной армии.

Это Азин – герой, солдат, пистолет, так воевал, так голыми руками в подкову согнул свою дивизию, таких чудес наделал и солдат, и комиссаров себе воспитал – что и после его смерти 28 дивизия оставалась Азинской, и на пыльные площади Баку, и к Грузинской, и к Персидской границе подошла своим старым походным шагом, пыльная, пестрая, оборванная, в лохмотьях и генеральских лампасах, боком, просто и железно сидя на своих низкорослых неизменных лошаденках, набранных от Перми и до Астрахани.

В этот вечер за чаем собеседники начали спор о героизме. Тема странная среди людей, давно привыкших к войне, и в большинстве награжденных всеми возможными знаками отличия.

Скептик в кожаной куртке, помешивая ложечкой в своем стакане, спокойно отрицал все признаки романтики в деле революции, ставшей для него ремеслом. Отличительная черта интеллигента: излечившись на фронте от фразеологии, он понемногу выздоравливает и мужает, счастливый, что может, наконец, без оглядки и сомнения подчиниться могучим и простым двигателям жизни. Чувство долга, братской солидарности, повиновения и жертвы становятся здоровой привычкой. И, боясь потерять это еще хрупкое внутреннее равновесие, интеллигент, ставший солдатом революции, крепко цепляется ногами за землю и без конца повторяет себе успокоительное «дважды два – четыре».

Слушая умного комиссара, солдат в генеральских эполетах потупил лукавые глаза и положил себе в стакан лишний кусок сахару. За последнее время вокруг его размеченных карт и твердых приказов все чаще жужжали вот такие же теоретические долгие беседы за полночь, суть которых он плохо понимал, но с бессознательной мудростью старого военного человека ежечасно опровергал всей своей работой.

Красным Орденом на груди – гордился, и читая сводки с фронта, между строк угадывал такую же, как у себя, ревнивую тоску о победе. Ни с какой стороны ко всему этому нельзя было применить того идейного середнячества, уравнения в сером цвете и торжества будней, которое сейчас, сидя пред Шориным, ровным голосом разрушало какой-то белый, высокий и праздничный строй его мысли. Азин, у которого на лице еще не потух гордый румянец стыда за какое-то незначительное поражение на фронте, рассказанное своей действительно бесплодной храбростью,

Редкое издание

которую он считал обязанностью коммуниста и комиссара – оба они не решались говорить, наслаждаясь папиросой, и тем, что кто-то спорит, и можно молчать.

Но царапающая речь все больше и больше разрушала атмосферу тела, света и покоя, вообще редких в этих местах.

Казалось странным, что милая жизнь, каждый раз после опасности еще более любимая и желанная, кажется такой голой и серой этому спорщику, готовому свои собственные мозги распластать и облить кислотой в припадке холодного любопытства.

Особенно Азин: ноги у него еще болят от седла, во всем теле разлилась сладкая усталость от осени, от красных и золотых деревьев, от зелени лугов, цветущих последней яркостью, от добрых глаз и плавной походки верблюдов, влекущих через степь тростниковые повозки. Утром его чуть не убили в разведке, а вечером столько невозмутимой земли, воздуха, горьких, возбуждающих запахов осени.

И еще такая нежность, – он не мог вспомнить, к кому она относилась: к матросам ли, встреченным на берегу, пришедшим из царицынского плена с шрамами на горле или к письму, полученному так поздно и издалека. И вдруг кто-то тут сидит, отрицает сущность жизни, ее чудеса и дивный произвол. Отрицает героизм.

– «Ах ты»… Азин заметил чьи-то предупреждающие глаза – и из-за них не выругался. Хотелось взять карту, найти на ней красный цветок Республики, в течение двух лет одиноко цветущий среди всего мира и героически обороняемый истощенным и отсталым народом. Когда же жизнь была чудеснее этих великих лет? Если сейчас не видеть ничего, не испытать милосердия, гнева и славы, которыми насыщен самый бедный, самый серый день этой единственной в истории борьбы, чем же тогда жить, во имя чего умирать.

АСТРАХАНЬ–БАКУ

I

Дни шагают нестерпимо быстро, жизнь превращается в мелькающий сон, в котором смешались лица, города, новые земли.

Вот оно, наше близкое вчера: Астрахань, едва согретая ранней весной, с мягкой пепельной пылью, с нежнейшими бледными травами на бесплодных полях, с покинутыми старыми монастырями, вокруг которых блаженно цветут яблони и персики, белые и святые под небом, которое к ним нисходит для любви. Невозможно представить себе более торопливого, напряженного, молчаливо-

Редкое издание

светящегося цветения, целого бело-розового пожара среди совершенно голых и неподвижных холмов Каспийского побережья.

Вот самый город – полуразрушенный и сожженный, голодный и оборванный, как бывают голы только нищие Востока; город, лишенный света и тепла, боязливо отогревающий под солнцем апреля свои отмороженные крыши, стены, насквозь пропитанные стужей и сыростью, свои давно потухшие, незрячие окна и трубы без дыхания. Но как дорог революции каждый камень астраханской мостовой, каждый поворот ее улиц, неровных и искривленных, как отмороженные пальцы. Каких неимоверных трудов, каких жертв стоила Советской России Астрахань, эта ржавая и обезображенная дверь Востока.

Если защищался Петербург, защищался пламенно и единодушно, – то он этого стоил, со своими площадями, освященными Революцией, со своей надменной красотой великодержавной столицы.

Красный Кронштадт и петровское Адмиралтейство, Зимний дворец, в котором живут только картины и статуи, унылые заводы, в холоде и голоде продолжающие ковать оружие для Красной армии – они могут вдохновлять на сопротивление. Каждый шаг пролетарских войск, идущих умирать за Петербург, будит металлический отклик по всей России, он не забываем, не преходящ. Но сколько нужно мужества, чтобы защищать Астрахань. Ни любовь к этому городу, ни революционная традиция, – ничто кроме чувства долга, не поддерживало ее бойцов. А много ли найдется людей, способных во имя голого отвлеченного долга нести все тяготы войны в безлюдных, сыпучих, проклятых астраханских пустошах.

И даже не долг, даже не долг спас Астрахань: а общее и бессознательное понимание того, что уйти нельзя, что нельзя пустить англичан на Волгу и потерять последний выход к морю.

Вся Астрахань с ее голодом и героизмом запечатлелась в одной прощальной картине: ночью на заводе Нобеля рабочие, прожившие зиму без хлеба, без тепла и одежды, оканчивали, при ослепительном электрическом свете, спешный ремонт. В док подняли целого гиганта: железную баржу-батарею, поврежденную английской миной. На реке холодно и темно, но далеко сияет электрический маяк кузнецов, и среди бесчисленных подпорок на развороченное, пробитое тело корабля с лязгом и грохотом падают целительные удары молота. И так всю ночь. – Железо размягчается и припадает к железу; бешеные швы пересекают пробоины, и молодая сталь покрывает их несокрушимой гладью.

Это Астрахань и ее оборона.

Вот, наконец, и рейд, бледный, бурный, и остров кораблей, стоящих на якоре в открытом море. Ночью вдали является зарево – на скудных астраханских берегах

Редкое издание

горит камыш. На палубе судов отдыхают перелетные птицы, скрипят якорные канаты, и мачты, равномерно покачиваясь, описывают в воздухе ровные дуги.

II

От Астрахани до Петровска морем. Суда в кильватер проходят минные поля, минуют брандвахты, и, наконец, играя, идут совершенно свободными, бесконечными, навсегда открытыми глубинами. После трех лет речной войны море бросается в голову, как вино.

Матросы часами не уходят с палубы, дышат, смотрят и, сами похожие на перелетных птиц, вспоминают пути далеких странствий, написанные на водах белыми лентами пены. Как чудо, выходят из воды горы. Как чудо, проходит мимо первая баржа с мазутом для Астрахани, а корабли все еще наслаждаются: то ускоряют, то останавливают свой согласованный ход, и мачты пляшут, как пьяные, и люди не могут ни есть, ни спать.

III

От Петровска до Баку железная дорога лежит у подножия гор. И вдоль этих гор, вдоль дороги – непрерывный живой поток. В облаке легкой пыли идут люди, кони, повозки, артиллерия. И как ни величавы предгорья Кавказа, их фиолетовая тень меркнет в этом неустанном, жадном, быстром беге наступающих войск.

Дымясь, точно струя кипятку, двигается конница. Удивительная посадка, удивительный шаг у этих всадников и людей, прошедших Россию от Архангельска до Астрахани, от Урала до Каспия.

В Баку, перед тысячами и десятками тысяч зрителей, затопивших собой тротуары, плоские крыши, балконы и фонарные столбы, 1-го мая был дан торжественный парад.

Сперва продефилировали местные полки, добровольно перешедшие на нашу сторону – великолепно одетые англичанами, ими же обутые, накормленные и вооруженные. Все в облике этих национальных гвардейцев европейское. Идут очень в ногу, держатся прямо, ряды выведены, как по линейке. И даже лошади не по нашему круглы, сыты и крупны – не чета нашим горбоносым, маленьким, лохматым конькам, прошедшим тысячи верст своей легонькой бережливой рысцой. Нет, тут что ни всадник, то монумент от Николаевского вокзала. Пыль, грохот, музыка – и промчались, как дым. Балаханка блестит голубыми глазами и смеется: «Платком махнуть, и вся их войска разбежится. Одна прыть и видимость. Где же это наши?». И наши действительно идут. Запыленные, оборванные, почерневшие от солнца и усталости, но идут ровно и просто, без особенной муштры, настоящим походным

Редкое издание

шагом, которым прошли всю Республику и предгорья Кавказа. Не торопятся, ни перед кем особенно не тянутся, никого не хотят удивить, – а земля гулом отвечает этому вольному и железному течению полков. Откуда он у них, этот классический шаг, любимый Цезарем, и тщетно искомый в тюремных казармах Европы? Каждый буржуа Баку и каждый рабочий из Балахан чувствует, поддаваясь неотразимому ритму упругих, вольно текущих масс, что их путь здесь, в Азербайджане, не остановится, что людская волна в пыли и пене докатившаяся до Баку, не спадет, но пройдет дальше, далеко за его пределы.

Со своим вином, блеском и богатством Баку не поглотило ни армии, ни ее духа. Солдаты и матросы гуляли по нарядным улицам с независимым видом, и их спокойное любопытство пугало буржуазию больше, чем пугали бы большевистские грабежи и насилия. Армия прошла дальше, на ближайший меньшевистский фронт. Ни разложения, ни распущенности. Богатый город, ожидавший победителя с психологией продажной женщины, – остался как-то в стороне. Его не тронули, почти не заметили.

Зато Черный Город и Балаханы ожили. На чистеньких улицах Баку все чаще видно выходцев из нефтяного квартала. Их бледные лица и промасленные лохмотья странно отражаются в нарядных витринах, за которыми навалены горы иностранных товаров. Правда, настоящей революции еще не было. Разница между нищетой и богатством, от которой мы успели за 3 года отвыкнуть, здесь выступает на каждом шагу. Нищета по-прежнему сочится из всех скважин, течет, как нефть, по всем сточным трубам, ею насквозь пропитаны улицы. Но Октябрь уже вошел в город, потерялся в темных закоулках предместий, и мусаватисты со злобой ждут близкой социальной бури. Уже три ночи город не спит. Возможно восстание, резня, попытка буржуазного переворота. Три дня прожектор с моря обливает ближайшие горы безжалостно-белым светом, ползает по трещинам и скатам, озаряет целые селения без жизни и движения, – память последней армянской или турецкой резни. О, пусть бы началась, пусть бы скорее началась славная наша игра. В тишине бескровной, как бы февральской революции, так душно дышать рабочим кварталам. Они не находят покоя, им снятся тревожные сны.

Только земля не знает тревоги. Ей стало легко – и блаженно спокойно. От закрытых нефтяных источников отвалили, наконец, камни, и из черных недр хлынули набухшие потоки. Как мать с переполненной грудью ждала она Россию, и теперь, когда к ее черным сосцам припали тысячи жадных губ, она дает бесконечно много, счастливая, раскрепощенная, вечно молодая земля. По толстым жилам-нефтепроводам живая влага хлещет в резервуары, и корабли не успевают вывезти миллионы и миллионы пудов.

Редкое издание

БАКУ–ЭНЗЕЛИ

I

В Баку флот чинился и пил нефть, пополняя свои скудные запасы, вообще, нежился в роскошных верфях и обширных мастерских, как раненый, наконец, попавший в богатый тыловой госпиталь.

У кораблей заныли все старые, едва залеченные пробоины, залепленные бедными временными заплатами; их содрали и отремонтировали, наконец, по-настоящему, не считая каждой гайки и проволочки, – не дрожа над каждой лишней каплей нефти.

Привыкший работать в скудных условиях Астрахани – флот за две недели Бакинского отдыха совершенно приготовился к походу на Энзели.

И утром 17-го мая любопытная толпа не нашла в заливе узких, неторопливых стрел-миноносцев, еще накануне так беспечно и царственно резавших стеклянное море.

Они ушли ночью, один за другим, с потушенными огнями, чтобы, встретившись ха голым островом Наргин, выстроиться и призрачной вереницей уйти на юг.

Через два дня стало известно о пленении всего белого флота, интернированного в персидской гавани Энзели, о капитуляции английских войск, занимавших этот порт, одним словом, об окончательном освобождении Каспийского моря, – отныне вольного Советского озера, огражденного кольцом дружественных Республик.

Так окончился трехлетний поход, начатый под Казанью и Свияжском, растянувшийся на тысячи верст – от обрывов и хмурых елей Камы до знойных прикаспийских солончаков, от глубоких волжских плесов – до мелкого, беспокойного, изменчивого Астраханского рейда, где корабли среди бесконечной морской шири выбивались к настоящей воде по мелям и минным полям, искусственным морским каналом.

Год тому назад волжско-камская флотилия стала сильным каспийским флотом, и теперь, взяв Энзели, закончив свою последнюю военную задачу, демобилизовала свои старые боевые корабли. Пушки стали исчезать с палуб, обшитых железом; трюмы, хранившие снаряды и оружие, открыли свои недра для нефти и риса. Один за другим старые бойцы сбросили тяжелый панцирь и ушли обратно в Астрахань уже не грозными «дредноутами», – а сильными рабочими судами, могучими буксирами, вожаками ленивых, до горла нагруженных барж, медленными караванами ползущих против течения к изголодавшемуся фабричному сердцу России. Но прежде, чем старые морские тяжеловозы, столько лет таскавшие пушки на своих мирных палубах, нажившие порок сердца благодаря артиллерийскому огню, потрясавшему

Редкое издание

их крепкие машины, покинули бакинский рейд, так странно выделяясь своей темностальной окраской среди жаркой суеты залива – они сделали еще одно, большое и важное дело: кулаком, зашитым в броню, ударили по глухо-запертой двери Востока.

В Энзели английская колониальная политика столкнулась с реальными силами рабочего государства и потерпела поражение. 18-го мая 20-го года регулярные войска Великобритании впервые на Востоке были побиты в открытом бою и отступили, едва выкупившись от позорного плена. Не где-нибудь, а в Персии, скрученной всякими вымогательскими договорами, разоренной и ослабленной вынужденным союзом с Англией. И покидая берега Каспийского моря, англичане не смогли скрыть от злорадных глаз населения смешные и жалкие стороны своего скандального поражения. Уходя, они в хвосте обоза вытаскивали какие-то ванны (частное имущество майора), рояли и вообще культурные принадлежности. Весь город, бросив свои обычные дела, сидел на пристани, бросал в воду апельсиновые корки и наблюдал, как вчерашние высокомерные господа сегодня, по первому требованию русского командования смиренно грузились на катер и ехали на борт «Карла Либкнехта», чтобы как-нибудь выклянчить почетную капитуляцию.

Всем известно на веселом солнечном базаре, как сильно укачало англичан на русском миноносце, как они во время переговоров перегибались за борт, и на вопрос, «как могут страдать морской болезнью офицеры сильнейшей в мире морской державы» – принуждены были отвечать невнятными и неблагопристойными звуками и телодвижениями.

Ах, восточные люди наблюдательны, и раз заметив черты страха и слабости в своем вчерашнем владыке – никогда их не забудут.

В дыму душистых папирос уже текут нескончаемые насмешки и пересуды. Еще вчера согнутые в бараний рог – персы сегодня смотрят прямо в лицо иностранцам и не уступают им дороги.

И еще одно обстоятельство озадачило, а затем крепко привязало к Советской России персидских бедняков: русские, занявшие Энзели, пощадили индусов и тюркосов, людей «низшей расы», сражавшихся в рядах британского оккупационного отряда. Ни один европейский парламент, ни одно министерство иностранных дел не осквернили бы себя нотой по поводу исчезновения с лица земли нескольких сот «цветных». Надо было видеть ужас этих солдат, когда они оказались во власти страшных большевиков. Рослые, стройные, с бронзовым профилем богов – и с бедной, запуганной лесной душой – он плакали как дети, не надеясь на пощаду. И вдруг не только освобождение и жизнь, но такое спокойно-братское отношение, какого никогда не знала презренная англичанами Индия.

Редкое издание

Многие из этих людей, участвовавших в штыковой атаке против десанта матросов, ушли нашими друзьями, и до своей рубиновой родины донесут отклик новой, преображающей мир, братской солидарности.

Лукавый и тучный губернатор Энзели, вежливый до приторности и осторожный, как грек, очень быстро и правильно оценил создавшееся положение: нанес официальный визит the bolscheviks, честно отдал дань морской качке и при помощи юркого переводчика допытывался: скоро ли дорогие гости покинут персидские воды или они думают осчастливить страну более длительным пребыванием…

Переводчик кланяется, губернатор облизывает лимон, и удерживая приступ слабости, тоже кланяется засахаренной улыбкой, кланяется блестящий командир флагманского миноносца Синицын, три года безукоризненно водивший свои миноносцы, кланяется Чириков в своем промасленном кителе, со своей спокойной физиономией старого морского волка, никогда и ничему не удивляющегося, кланяются дула орудий на палубе и насмешливые кончики мачт.

– «Нет» – отвечает командующий – нет, не беспокойтесь, господин губернатор. Восторженная встреча, оказанная морякам персидским народом, не позволяет мне думать о скором уходе. Мы не хотим вас обидеть – и остаемся».

Опять поклоны, ласковый губернатор, зеленея от качки и прилива гостеприимных чувств, исчезает за бортом.

– «И кроме того» – раздается ему вслед с высокого серого борта – «я ожидаю к себе на корабль вашего национального героя – Кучек-хана».

На берегу уже слушают первого оратора – перса. Внимание отливает толпу, как из бронзы. В живых и непринужденных позах первые ряды ложатся прямо на мягкую пыль у ног говорящего. Бронзовые, тонкие, исхудалые руки; сухие плечи, проступающие из лохмотьев, пыльные волосы нищих, повязанные старинной бисерной повязкой, даже великолепные бороды, окрашенные хной в огненный цвет (как у давно умерших царей) – все это в каменной неподвижности, в ненарушимом напряжении. Они не проронят ни слова, ни слова не забудут и с ясной простотой своего полудетского языка передадут их от соседа к соседу, от одного низкорослого кудрявого сада в другой, от водопоя к водопою, через пустынные нагорья и сыпучие пески до границ Индии и Месопотамии. Без радио и телеграфа здесь знают уже о таинственных и многолюдных сборищах на границах Афганистана, которым не могла помешать вся власть колониальной Англии; о бесплодной кровопролитной войне, которую приходится вести Великобритании в Египте – и под тесной рабской одеждой Иран начинает понемногу оживать: дышит и думает.

Самое трудное сделано: распалась великая вера Востока в непобедимость Англии, потеряно навсегда очарование ее золота, оружия и неслыханного высокомерия.

Редкое издание

Бедняк Персии лениво и насмешливо наблюдает пестрый поток жизни. Нужно совершиться чему-нибудь особенному, чтобы вывести его из мертвящей, томительной апатии. Первым из чудес, разбудившим северный Иран, было поражение англичан, вторым – появление в Энзели Кучек-хана и посещение им русского корабля. Еще задолго до его прибытия весь говор был полон этим именем. И когда все и вся вдруг сорвались с мест: торговцы бросили лавки; фанатики – свои молитвенные коврики; когда толпа бедняков облепила кого-то, высокого, далеко видного над тысячей голов; когда сам чистильщик сапог босыми смуглыми ногами влез на свой красный ящик, чтобы лучше видеть; когда из всех щелей и углов хлынула темная и жалкая нищета – пришел Кучек-хан. Старики падали в пыль, чтобы поцеловать его неподкупные, справедливые руки.

Последние три года Кучек прятался со своими верными в горах, и англичане напрасно сулили мешок золота за его голову. Вот она, эта оцененная голова.

На фоне ослепительного неба она кажется очень темной. Волосы, окружающие ее черным ореолом, сами собой ложатся отдельными, круто завитыми прядями, как на старинных персидских монетах. Глаза серьезные и простые – со всеми живыми оттенками металла и воды. Движения медленны и торжественны: Кучек три часа молился и спрашивал своего бога, прежде чем явиться в Энзели и навсегда связать свое имя с национальной революцией Персии. Но голос у этого лесовика, окруженного верными курдами в волчьих шапках, неожиданно тихий, мягкий и гибкий. Когда, выслушав переводчика, он наклоняет над европейским столом свое бронзовое чело, чуть улыбаясь некоторой условной торжественности этой встречи, по звуку его женственного голоса никак нельзя догадаться, что речь идет о передаче оружия, о славе Персии и ее возрождения.

II

Так близко от нас эта чудная страна, этот необычайно-родственный народ.

Стоит отвернуться от моря, оставить слева его совершенно-эмалевый проблеск, лежащий голубым челом между двух песчаных холмов на ковре из пены; – стоит оставить за собой бухту Энзели с ее японскими, крытыми лодочками и ядовитой водой – и в полях, полных сырости и роскоши, уже дышит, уже открывается Персия. Какие тайные и глубокие ароматы от первых же зарослей граната, от первых акаций, обрамляющих пастбища. Автомобиль отгоняет от дороги стадо чудесных черных

Редкое издание

волов, горбатых, блестящих, с коричневой меткой между небольших, и, как брови, разогнутых рогов.

Мутный источник, как бы из жидкой глины, то подходит к самому шоссе, то отклоняется, чтобы омыть сухие и жадные корни плодового дерева, изгородь из тростника, и, наконец, дать пищу рисовым полям.

Изумрудными шахматами лежат в низинах эти поля. Вечером они кажутся чем-то опасным. В стоячих болотцах гаснет жгучая тропическая заря, и согнутые вдвое, вросшие в липкую грязь, фигуры женщин, работающих по колено в топи, выступают уродливые, как тени неизвестной звериной породы. Днем другое.

Вода почти спадает, и из нее, как сквозь стекло, выступают зеленые иглы риса. Так беспомощны худые ножки персидских девочек, осторожно переступающих от стебля к стеблю, не смеющих поднять от болота своих отуманенных глаз и запачканных рук. А солнце печет ровно, легко, как бы с улыбкой; величавые вершины едва шелестят, пьют и выдыхают благоухания, и к ним примешивается едва заметная, отливающая холодом, дрожь малярии.

На поворотах дороги первые персидские постройки: глиняные, с высочайшей тростниковой крышей, на воздушных подпорках.

Идя гуськом по краю дороги, возвращаются крестьяне. На гибких перекладинах несут вязанки сена, на плечах глиняные продолговатые кувшины, весла, сети, и влажные паруса. Лица, как из золота, с темными глазами, вдоль которых свешиваются ровно подстриженные надо лбом и на висках, одинаково спадающие до плеч, темные волосы. Чуждый язык, смуглая кожа, не по-нашему легкая, босая поступь, но лица знакомые. Не переставая идти, цветковые, бесплотно сухие, золотистые головы долго оборачиваются вслед автомобилю. Это крестьяне: они похожи на свой любимый рис: стройны от вечного труда, бедности и зноя, гибки, как бронзовые стебли, и ничем не напоминают жирный, белый и черный тип лавочника-перса, в полдень дремлющего на своих товарах в тени полосатого навеса.

Еще верблюды, целый их караван: с маленькой головой, увешанной от подбородка цветными кистями, с длиннейшими голыми шеями и ковровыми седлами. Мулы, едва-едва переступающие крепкими, как железные стаканчики, копытцами под тяжестью симметричных тюков. Розовые сады, рисовые болота, розовый ветер, таможня, и, наконец, Решт.

III

В окно протянуты ветви платана. Слышен крик птиц, пестрый и яркий, каким он никогда не бывает у нас на севере. Тысячи роз от солнца дымятся и горят сладким, душным огнем. Дом бывшего губернатора в них утопает. Окна, открытые на север, вдыхают утреннюю тень.

Редкое издание

Несколько ковров по стенам, письменный стол, пол из лакированного светлого дерева, – вот кабинет наместника Решта, покойный, просторный. За столом сидит Кучек-хан. Сегодня он с нами прощается, и, обернувшись лицом к свету, даже не старается скрыть своих необычайных глаз, как обыкновенно делает, следуя инстинктивной осторожности восточного князя.

Утро сильное, свежее, несмотря на зной, хранящее в своем влажном венке росу и аромат – и Кучек спокоен и силен, как близящийся полдень. На нем скромная коричневая одежда, на рукавах и воротнике белое пятно, от которого еще темнее прекрасная голова. Как он сегодня печален, как его жаль почему-то, этого единственного революционера Персии, обреченного погибнуть в борьбе с англичанами или продажными ханами, на оружие которых он временно опирается.

Переводчик передает последние приветствия, и вдруг среди трагических масок, обращенных друг к другу на фоне кровяного ковра, – совсем детское, смешное и самодовольное: над городом поднялась старая приятельница каспийского флота – надутая, любопытная и зоркая «воздушная колбаса». – Сколько раз ее пузатое тело бабочки с ощипанными крыльями поднималось над берегами Волги, над Царицыном и Астраханью, высматривало и предупреждало, направляя огонь судов. Матросы к колбасе привыкли: под ней не страшно, она все видит.

И вот милый урод поднялся в эмалевом небе Персии и со своей высоты озирает тропические заросли, изумрудные поля и дороги, белее молока. Базар в панике: бегут мальчишки и муллы; верблюды, покинутые своими вожаками, испуганной толпой загромождают мост. Колбаса производит ошеломляющее впечатление: весь авторитет революции, держась за землю тонким стальным шнуром, ходит под облаками, важно покачивается на ветру, занимает собой все небо – и кажется мне, веселая ее рожа показывает язык милым союзникам.

Кучек счастлив. – Из окна ему виден и взбудораженный базар, где среди чалм и волчьих шапок развеиваются матросские ленточки, и небо с белым аэро посередине.

На Востоке самая сильная вера – это вера в машину, в техническое превосходство Запада, – ею англичане сотни лет душили свои колонии. И вот, наконец, техника в руках персидского революционера и обращена против англичан, постыдно бежавших от Каспийского побережья.

Дребезжит телефон. – В 15-ти верстах от Решта завязалась перестрелка. Кучек прощается. За ним уходят его сподвижники: маленький, толстенький и умный командарм, самый левый и самый смелый человек в лагере, и комиссар финансов – в очках, с винтовкой за плечами, озабоченный жалованием для войск и гомоном нищих, провожающих Кучека прожорливой толпой.

Редкое издание

Через полчаса машина летит обратно в Энзели – навсегда исчез тихий и твердо-кованный голос Кучека, его лицо древнеперсидского героя. – Когда мы встретимся опять, и где?

У шлагбаума последний матрос-доброволец, загорелый, полуголый, в своем просторном синем воротнике, кричит нам вслед веселое, дерзкое, неотразимое:

– «Даешь Тавриз!»

На полпути два всадника проносятся навстречу: индусы, бежавшие к нам от англичан. Бесконечно обрадованные лица, и сияющее, как их зубы в улыбке, приветствие – «за Советский власть» – и мимо, на бешеных лошадях.

На самом толстом буке, там, где дорога от болот поворачивает к рощам и холмам, обмакнув кисть в ведерко с клеем, какой-то человек, весь в поту, сдвинув шапку на затылок, мажет кору столетнего гиганта – и первый советский плакат разворачивает свое красное полотнище в тропической чаще.

Тишина, густой, душистый воздух, стрекотание насекомых, безлюдная дорога, по которой лениво ползут сытые волы и верблюды – и на стволе старейшины лесов этот огненный знак мировой революции.

ПЕТЕРБУРГ

Вернуться в Петербург после трех лет революционной войны почти страшно: что с ним сталось, этим городом революции и единственной в России духовной культуры.

На военные окраины Республики доходили печальные слухи: холод, голод, Питер вымер, Питер обнищал, это мертвый город, оживающий только для отпора белым, ползущим к нему то от форта Красная Горка, то от Нарвы и Ревеля, то со стороны Польши. И что же? Он не только не умер, Петербург, но к строгости своих проспектов, к роскоши соразмерных пространств, охваченных гранитом, зеленью садов и поясами каналов, прибавил еще спартанскую скромность, пустынность, простоту, – тысячи неуловимых примет, свидетельствующих об отдыхе и перерождении города.

Отдыхают камни мостовой, опушенные робкою зеленью, освобожденные от гнета снующих толп, отдыхают когда-то смрадные кварталы, забывшие теперь о копоти и чаде, о гнусном запахе прелых торцов и облаках душной автомобильной гари.

Сады, не стесненные людьми, безумно и счастливо зарастают, глохнут, роскошно и праздно наверстывая свои былые искалеченные весны. Синее Нева. Острова превратились в зеленый рай, где вместе отдыхают деревья, травы,

Редкое издание

старинные, наконец, растворенные решетки оград, и тысячи больных детей, и тысячи измученных илотов труда.

Что же это, в самом деле? Запустение, смерть? Эта молодая свежесть северного лета среди домов, сломанных на топливо? Эти развалины на людных когда-то улицах, два-три случайных пешехода на пустынных площадях и каналы, затянутые плесенью и ленью, и осевшие на илистое дно баржи? Неужели Петербургу действительно суждено превратиться в тихий русский Брюгге, город 18-го века, очаровательный и бездыханный? Неужели смерть? Нет.

Есть последняя слабость, есть головокружительное изнеможение выздоравливающего, есть молчаливый отдых огромной гранитной сцены, с которой только что, рушась и громыхая, ушла целая эпоха, и куда еще робко и неуверенно вступает новая мировая сила.

Тишина Петербурга – это тишина больничной палаты в первые теплые дни; тишина Марсового поля после тяжелых боев, вместе с трудной победой узнавшего безмолвие братских могил.

Петербург не мертвый – в нем сохранилось то невыразимое, то лучшее, верно и крепко хранящее от гибели некоторые гениальные человеческие порывы, некоторые эпохи и памятники.

Последний красноармеец, дерущийся на одном из наших десяти фронтов, отлично это понимает: вот почему всякая попытка взять Петербург так невыносимо, так дико-больно сказывалась там, где-то на берегах Каспийского моря, в малярийных болотах, и мертвых, золотых песках Астрахани. Вот почему за Петербург молились, молились в пустоту, в отчаяние, в лицо смерти, как за самое дорогое и единственное.

Перерезанная по суставам Волга, парализованная Сибирь, охваченная гангренозным огнем Украина, отпадавшая от России гнилыми кусками, – никогда не вызывали такого гнева и бешеного энтузиазма, как угрожаемый Петербург – да, этот, безлюдный и дичающий, но осененный знаком вечности, – пролетарский Петербург.

Список литературы Фронт. 1918-1919 (из очерков Ларисы Рейснер)

- Рейснер Л. Фронт. 1918-1919. М.: Красная новь, 1924