Фронтальная статическая деформация позвоночно-тазового комплекса у больных с одно- и двусторонним коксартрозом

Автор: Шаповалов Владимир Михайлович, Аверкиев Вячеслав Аркадьевич, Кудяшев Алексей Леонидович, Артюх Василий Алексеевич, Мироевский Филипп Владиславович

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4, 2011 года.

Бесплатный доступ

С целью диагностики деформаций позвоночно-тазового комплекса во фронтальной плоскости методом рентгенографии в положении стоя обследованы 42 больных с одно- и двусторонним коксартрозом. Из них у 30 диагностированы пере- косы таза во фронтальной плоскости. В результате анализа статических изменений позвоночника и таза были выявле- ны 9 типов деформации позвоночно-тазового комплекса. Описаны критерии оценки изменений позвоночно-тазовых взаимоотношений. Рентгенография позвоночника и таза в положении стоя в переднезадней проекции в сочетании с клиническим обследованием позволяет выявить различные виды нарушений взаимоотношений в позвоночно-тазовом комплексе.

Перекос таза, позвоночно-тазовый комплекс, статические деформации позвоночно-тазового комплекса

Короткий адрес: https://sciup.org/142121497

IDR: 142121497 | УДК: [616.711+616.718.19]-007.24:616.728.2-007.17

Текст научной статьи Фронтальная статическая деформация позвоночно-тазового комплекса у больных с одно- и двусторонним коксартрозом

Актуальность проблемы лечения больных с сочетанием дегенеративно-дистрофических поражений тазобедренных суставов и статическими изменениями в позвоночнике определяется высокой частотой встречаемости этой сложной патологии (28,5 %). Наличие боли в пояснице (Low back pain) зачастую объясняется сниженной подвижностью в поясничном отделе позвоночника и тазобедренных суставах [5, 6, 7, 8, 14]. Асимметрия положения таза во фронтальной плоскости способна вызвать целый каскад постуральных компенсаторных изменений в поясничном отделе позвоночника, в особенности у лиц, предрасположенных к соматической дисфункции опорнодвигательного аппарата [12].

В 1937 году H. Bailey и C. Beckwith представили результаты оценки корреляции перекоса крестца и данных измерения длины нижних конечностей у лиц с контралатеральной или ипсилатеральной разновы-сокостью ног. С целью измерения этих параметров во фронтальной плоскости авторы проводили линию вдоль верхней замыкательной пластинки первого крестцового позвонка до ее пересечения с перпендикулярными линиями, построенными от головок бедренных костей, что делало возможным сравнение перекоса крестца и бедер [12].

Многочисленные публикации, посвященные исследованию постуральных изменений у лиц с раз- ной длиной нижних конечностей из числа детей, не предъявляющих жалобы взрослых, солдат и больных с болью в области поясницы, встречаются в иностранной научной литературе в период с 40-х по 60-е годы ХХ века [9, 10, 12, 13, 15]. В этот же период J. Denslow впервые описал механизмы постуральной адаптации у лиц рассматриваемой категории и объяснил их перекосом и ротацией таза в горизонтальной и сагиттальной плоскостях [4, 12]. В отечественной научной литературе результаты изучения разной длины нижних конечностей и механизмов ее компенсации встретились нам в работах И. Т. Батршина и Т. Н. Садовой (2007). Авторы обследовали 1000 детей методом компьютерной оптической топографии с целью анализа распространенности фронтальных статических деформаций позвоночника, их структуры и биомеханогенеза. При этом было установлено, что в структуре фронтальной деформации позвоночника, не превышающей 10°, доля детей с малой разновысо-костью ног составляет 96 % [1].

Анализ фронтальных статических деформаций в позвоночно-тазовом комплексе встречается как в зарубежных, так и в отечественных публикациях. Так, классификация, предложенная Lloyd и Eimerbrink и представленная в статье J. Juhl (2004), предполагает наличие шести вариантов компенсаторных изменений позвоночника и таза [12]. А. А. Гайдук на осно- вании анализа результатов обследования 2300 детей и подростков методом компьютерной оптической топографии не только выявил перекосы таза у 800 из них, но и описал пять типов фронтальных статических деформаций [2]. Однако классификация Lloyd и Eimerbrink не отражает вариантов постуральной компенсации с боковым отклонением позвоночника без формирования сколиотической дуги, а в классификации А. А. Гайдук не анализируются перекосы бедер.

В целом, несмотря на достаточное количество научных исследований, выполненных на большом клиническом материале и посвященных проблеме постуральной компенсации при перекосах таза, обращает на себя внимание отсутствие работ, опи- сывающих статические деформации позвоночнотазового комплекса у больных с одно- и двусторонним коксартрозом — заболеванием, которое практически всегда сопровождается как анатомическим, так и функциональным укорочением длины нижней конечности. Вопросы о влиянии перекоса таза во фронтальной плоскости на характер и выраженность постуральных компенсаторных изменений в поясничном отделе позвоночника остаются спорными. Эти факты побудили нас к проведению представленного исследования.

Цель исследования — описать типы статических деформаций позвоночно-тазового комплекса во фронтальной плоскости у больных с одно- и двусторонним коксартрозом.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В исследование были включены 42 больных, находившихся на лечении в клинике военной травматологии и ортопедии Военно-медицинской академии по поводу одно- или двустороннего коксартроза в период с 2008 по 2011 год. Возраст больных варьировал от 30 до 78 лет (средний возраст — 54,83±12,53 лет). Больных мужского пола было 35 (83,3 %), женского — 7 (16,7 %).

Критерием включения в исследование являлось наличие болевого синдрома в тазобедренных суставах и позвоночнике у пациентов с дегенеративно-дистрофическим поражением одного или двух тазобедренных суставов. Критериями исключения являлись: наличие болевого синдрома, обусловленного исключительно патологией позвоночника; дегенеративно-дистрофическое поражение тазобедренных суставов без болевого синдрома в позвоночнике; все варианты диспластического сколиоза и спондилолистеза; болезнь Шейермана-Мау; травмы позвоночника; любые воспалительные заболевания, опухо- исследования использовали рентгеновский аппарат «MULTIX» производства компании «Siеmens» (Германия) и цифровые кассеты 35×45 см «Agfa». Обследуемого просили встать спиной к кассете, по возможности прямо, с ненапряженными ногами, расставив их на ширину плеч.

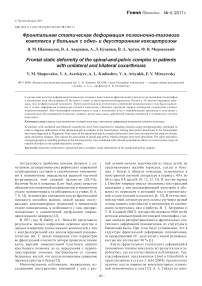

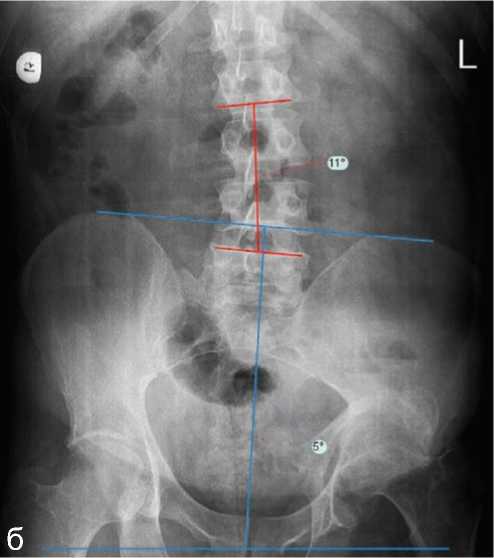

Исследование цифровых калиброванных рентгенограмм проводили с помощью программы еFilm Workstation 2.1.0. На переднезадних рентгенограммах оценивали два наиболее значимых параметра нарушения позвоночно-тазового баланса во фронтальной плоскости: угол перекоса таза (Pelvic obliquity) и сколиотическую деформацию пояснично-крестцового отдела позвоночника по методу Коба (Cobb angle) (рис. 1, а). На обзорной рентгенограмме таза измеряли анатомическое укорочение нижних конечностей по стандартной методике [3] и угол перекоса крестца относительно таза (Sacral obliquity) (рис. 1, б).

ли, дисплазии и аномалии развития позвоночника, способные вызвать его деформацию.

Рентгенографию выполняли по модифицированной нами методике P. Jackson (2000) в положении больного стоя в естественной позе с расстояния 115 см, с обязательным захватом центров ротации тазобедренных суставов [11]. Для выполнения

Рис. 1. Методика расчета параметров позвоночно-тазовых взаимоотношений на рентгенограммах

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В результате проведенного исследования рентгенограмм 30 больных (100 %) были выделены 9 типов статической деформации позвоночно-тазового комплекса (рис. 2), из которых лишь 4 типа совпали с ранее известными по классификации Lloyd и Eimerbrink. Из отобранных больных у 26 угол пере коса таза во фронтальной плоскости составил 1° и более, а у 4 было укорочение одной ноги без перекоса таза. Остальные 12 пациентов имели симметричные двусторонние поражения тазобедренных суставов или односторонние поражения без изменения анатомической длины ноги и перекоса таза.

1а

Рис. 2. Типы статической деформации позвоночно-тазового комплекса во фронтальной плоскости: 1 — с согласованной перекосу таза дугой сколиоза и параллельными перекосами таза и бедер; 1а — с согласованной перекосу таза дугой сколиоза и сходящимися перекосами таза и бедер; 1б — с согласованной перекосу таза дугой сколиоза и расходящимися перекосами таза и бедер; 2 — с несогласованной перекосу таза дугой сколиоза и параллельными перекосами таза и бедер; 2а — с несогласованной перекосу таза дугой сколиоза и сходящимися перекосами таза и бедер; 3 — с отсутствием перекоса таза, наличием перекоса бедер и без сколиоза или с небольшой несогласованной перекосу бедер дугой сколиоза; 4 — с согласованным перекосу таза латеральным отклонением позвоночника (без сколиотической дуги) и параллельными перекосами таза и бедер; 4а — с согласованным перекосу таза латеральным отклонением позвоночника (без сколиотической дуги) и сходящимися перекосами таза и бедер; 4б — с согласованным перекосу таза латеральным отклонением позвоночника (без сколиотической дуги) и расходящимися перекосами таза и бедер

Таблица 1

Типы фронтальных статических деформаций позвоночно-тазового комплекса и их характеристики

|

Тип |

Характеристика |

Cobb angle min–max (°) |

Pelvic obliquity min–max (°) |

Sacral obliquity min–max (°) |

Анатомическое укорочение ноги (+/–) |

|

1 |

С согласованной перекосу таза дугой сколиоза и параллельными перекосами таза и бедер |

1–12 |

2–3 |

0–3 |

– |

|

1а |

С согласованной перекосу таза дугой сколиоза и сходящимися перекосами таза и бедер |

5–14 |

2–3 |

1–2 |

+ |

|

1б |

С согласованной перекосу таза дугой сколиоза и расходящимися перекосами таза и бедер |

2–13 |

1–4 |

1–10 |

+ |

|

2 |

С несогласованной перекосу таза дугой сколиоза и параллельными перекосами таза и бедер |

11–14 |

3 |

1–2 |

– |

|

2а |

С несогласованной перекосу таза дугой сколиоза и сходящимися перекосами таза и бедер |

21 |

8 |

3 |

+ |

|

3 |

С отсутствием перекоса таза, наличием перекоса бедер и без сколиоза или с небольшой несогласованной перекосу бедер дугой сколиоза |

0–3 |

<1 |

0–1 |

+ |

|

4 |

С согласованным перекосу таза латеральным отклонением позвоночника (без сколиотической дуги) и параллельными перекосами таза и бедер |

<1 |

1–3 |

1–4 |

– |

|

4а |

С согласованным перекосу таза латеральным отклонением позвоночника (без сколиотической дуги) и сходящимися перекосами таза и бедер |

<1 |

1–2 |

0–2 |

+ |

|

4б |

С согласованным перекосу таза латеральным отклонением позвоночника (без сколиотической дуги) и расходящимися перекосами таза и бедер |

<1 |

2–3 |

1 |

+ |

Описывая варианты деформации, мы использовали следующую терминологию. Дуга сколиотической деформации, открытая в сторону подъема перекоса (таза или бедер), была названа нами согласованной. Дуга сколиоза, открытая в сторону снижения перекоса, — несогласованной. В случае пересечения линий перекосов таза и бедер на стороне вогнутости дуги сколиоза или на стороне латерального отклонения позвоночника, перекосы были названы сходящимися. В случае пересечения линий перекосов таза и бедер на стороне выпуклости дуги сколиоза или на стороне, противоположной латеральному отклонению позвоночника, перекосы получили название расходящихся.

Критерии оценки перекоса таза, перекоса крестца, фронтальной статической деформации позвоночника и разницы в анатомической длине нижних конечностей, на основании которых было осуществлено разделение больных по группам, представлены в таблице.

Первый тип фронтальной статической деформации позвоночно-тазового комплекса был выявлен у 4 больных (13,33 %). Он представляет собой вариант постуральной компенсации, при котором перекосы таза и бедер являются параллельными, а сколиотическая деформация позвоночника согласована перекосу таза.

Тип 1а, характеризующийся наличием сходящихся перекосов таза и бедер и согласованной перекосу таза дуги сколиоза, функционально находится между типом 1 и 3. Таз при этом частично компенсирует укорочение нижней конечности. Удельный вес больных с 1а типом деформации позвоночно-тазового комплекса составил 10 % (3 клинических наблюдения).

Тип 1б встретился нам у 9 больных (30 %). Данный вариант постуральной компенсации характеризуется наличием согласованной перекосу таза дуги сколиоза и расходящимися перекосами таза и бедер. Этот тип, по нашему мнению, характеризуется избыточной компенсацией укорочения длины ноги (следствие коксартроза) посредством наклона таза в контрлатеральную от здоро- вого тазобедренного сустава сторону. При этом поясничный отдел позвоночника компенсирует наклон таза формированием согласованной с ним сколиотической дуги.

Один из наиболее редких, 2 тип фронтальной статической деформации, встретившийся нам в 2 клинических наблюдениях (6,66 %), имеет несогласованную перекосу таза дугу сколиоза и параллельные перекосы таза и бедер. По сути, данный вариант компенсации является противоположностью типу 1 и мог бы быть охарактеризован как аномалия формирования сколиоза.

Тип 2а — сходящиеся перекосы таза и бедер и несогласованная перекосу таза дуга сколиоза. Данная разновидность фронтальной статической деформации позвоночника была диагностирована лишь у одного больного (3,33 %). Как и при типе 2, имела место аномалия дуги сколиоза, однако сложность деформации была обусловлена наличием сходящихся перекосов таза и бедер, что позволяет говорить о противоположности рассматриваемого варианта деформации типу 1а.

Третий тип фронтальной статической деформации, имевший место в 4 клинических наблюдениях (13,33 %), характеризуется отсутствием перекоса таза. Перекос бедер, обусловленный анатомическим укорочением нижней конечности (в наших клинических наблюдениях — разрушение головки бедренной кости вследствие асептического некроза), не приводит к возникновению деформаций со стороны таза и позвоночника или может быть компенсирован небольшой несогласованной дугой сколиоза.

Четвертый тип постуральной фронтальной позвоночно-тазовой компенсации имел место у 1 больного (3,33 %). Особенностью данного типа является наличие латерального отклонения позвоночника (без сколиотической дуги) и параллельных перекосов таза и бедер.

Тип 4а представляет собой сочетание латерального отклонения позвоночника (без сколиотической дуги) и сходящихся перекосов таза и бедер. Частота встречаемости рассматриваемого варианта составила 10 % (3 больных).

Тип 4б также имел место в 3 клинических наблюдениях (10 %). Латеральное отклонение позвоночника (без сколиотической дуги) сочеталось с расходящимися перекосами таза и бедер.

Следует особо отметить, что у всех больных с 4, 4а и 4б типами постуральной компенсации наблюдали клинические и рентгенологические признаки выраженного дегенеративно-дистрофического заболевания позвоночника в виде распространенного остеохондроза, спондилеза, артроза дугоотросчатых суставов и межостистого артроза. При этом подвижность в поясничном отделе позвоночника была значительно снижена, а поясничный лордоз сглажен. По нашему мнению, именно этим фактом объясняется латеральное отклонение позвоночника вместо формирования сколиотической дуги.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Описанные на основе проведенного анализа рентгенограмм типы фронтальных статических деформаций позвоночника и таза не отражают заболеваемости или распространенности позвоночно-тазовой постуральной асимметрии среди населения в целом. Однако представленные варианты статических нарушений в позвоночно-тазовом комплексе могут быть полезными для комплексной оценки ортопедического статуса больных с патологией тазобедренных суставов и планирования оперативных вмешательств.

По нашему мнению, наиболее тяжелыми вариантами статических деформаций следует считать типы с несогласованной сколиотической дугой (2, 2а и 2б) и типы с латеральным отклонением позвоночника (4, 4а, 4б). Несмотря на кажущуюся компенсацию анатомической (вследствие разрушения головки бедренной кости) или относительной (вследствие контрактуры тазобедрен- ного сустава, подвывиха или вывиха бедра) разновы-сокости ног перекосом таза и сколиозом, центральная нервная система больного может получать весьма противоречивую информацию от проприоцепторов конечностей и туловища. Это не только усугубляет тяжесть ортопедической патологии, но и заставляет задуматься о пределах возможной рекомпенсации в позвоночнотазовом комплексе после выполнения тотального эндопротезирования тазобедренного сустава и восстановления равенства длины нижних конечностей.

Таким образом, с помощью рентгенологического обследования и анализа фронтальных рентгенограмм возможна не только эффективная диагностика артроза тазобедренных суставов и деформаций позвоночника, но и определение типа компенсаторных постуральных изменений в позвоночно-тазовом комплексе с оценкой тяжести статической деформации.