Фронтир на юго-востоке синдики: по материалам Раевского городища

Автор: Малышев А.А., Батченко В.С.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 2 т.48, 2020 года.

Бесплатный доступ

Территориальные расширения (внутрибоспорская колонизация) владений Боспорского государства были обусловлены потребностью в товарном зерне на рынках греческих средиземноморских центров. Особенно значительно доходы правителей Боспора возросли после присоединения Синдики - одной из самых хлебородных областей Северного Причерноморья, расположенной в низовьях р. Кубань. В статье рассматривается история развития обширной хоры (хозяйственной округи) античной Горгиппии на юго-восточной окраине Синдики на материалах укрепленного боспорского форта - Раевского городища. Проведено исследование эволюции антропогенного ландшафта поселения на протяжении четырех столетий (эллинистического и раннеримского времени). В основе хронологии - нумизматическая коллекция боспорских монет с городища. Проанализированы факторы, благодаря которым культурные слои поселения охватывают широкий диапазон от эпохи ранней бронзы до развитого Средневековья. Представлена версия топографии аборигенного поселения раннего железного века, а также три основных этапа боспорского периода. Особое внимание уделено фортификационной системе городища, которая была создана еще в эллинистическую эпоху. Исследования последних десятилетий показали, что крепостные сооружения были возведены в типичной для Боспора технике сырцово-каменной архитектуры. Боспорское поселение на Раевском городище на протяжении длительного периода развивалось как экономический и политический центр обширной пограничной территории между античной цивилизацией и архаическими сообществами предгорий (своеобразный фронтир древности).

Боспорское государство, контактная зона, фортификация, фронтир, эпоха эллинизма, раннеримское время

Короткий адрес: https://sciup.org/145146002

IDR: 145146002 | УДК: 904 | DOI: 10.17746/1563-0102.2020.48.2.069-079

Текст научной статьи Фронтир на юго-востоке синдики: по материалам Раевского городища

Боспорское государство, образованное ок. 480 г. до н.э. в результате объединения греческих полисных центров на берегах Боспора Киммерийского (ныне Керченский пролив), обрело экономическую мощь и политическое влияние в античном мире благодаря масштабному экспорту зерна. Расширение владений, в частности в одной из самых хлебородных областей Северного Причерноморья – Синдике (Страбон, VII .IV.6), во многом было подчинено задаче увеличения экспортных возможностей. Границы региона, названного по имени одного из аборигенных племен ‒ син-дов (Σινδοί), образовывали р. Гипанис (ныне Кубань) в нижнем течении и отроги Главного Кавказского хребта. В IV в. до н.э., согласно титулатуре боспор-ских правителей (КБН* 6, 6а, 39, 40, 1014, 1037, 1038, 1042), они были подчинены Боспору, как и переименованная в Горгиппию Синдская Гавань (Псевдо-Скимн, 888). По археологическим данным, процесс внутрибоспорской колонизации, который выразился в формировании хоры горгиппийского полиса протяженностью до 20 км [Алексеева, 1997, c. 22–23], коснулся юго-восточных границ Синдики [Анфимов, 1987, c. 90] – Анапской долины – позднее, в эллинистическую эпоху (III–II вв. до н.э.).

В раннем железном веке правобережье Кубани было оконтурено цепочкой укрепленных поселений (городищ) [Каменецкий, 1989, карта 21, с. 235], а не менее удобные крутые склоны рек Анапской долины (Анапка, Маскага и Котлама) оказались практически не востребованными. Данное обстоятельство подчеркивает значимость укрепленного поселения, основанного в средней части Анапской долины, на правом берегу р. Маскаги. Достоинства известного в XIX в. как Ногай-Кале (Ногайская кре-по сть) городища были убедительно очерчены одним из первых исследователей этих мест В.И. Сизовым. По его словам, крепость удобно расположена относительно речной и сухопутной коммуникаций в масштабах не только Анапской долины, но и всего п-ова Абрау, буквально «царит» над местностью [Сизов, 1889, c. 112].

На опубликованном В.И. Сизовым плане крепости она имеет очертания, типичные скорее для

*[Корпус…, 1965].

фортификации Нового времени: многоугольник ва-лообразной насыпи с восемью башнеобразными выступами-бастионами (рис. 1, 1 ) [Там же, табл. XXV]. Вместе с тем раскопки в северо-восточном углу Раевского городища открыли руины, по мнению исследователя, «казарм раннеримской (?) эпохи», поэтому он датировал памятник античным временем и связал с «Синдской крепостью» Птолемея или «Аборакой» Страбона [Там же, c. 113–117, 132]. Новые данные о пространственной стратиграфии и хронологии Раевского городища были получены уже в 1950–1960-х гг. В его северо-северо-западной части под валообраз-ной насыпью крепости выявлены культурные слои, с одним из которых связан горизонт монументального комплекса III–II вв. до н.э. Н.А. Онайко выделила два периода бытования системы оборонительных сооружений городища: II–I вв. до н.э. и I–II вв. н.э. [1984, с. 92].

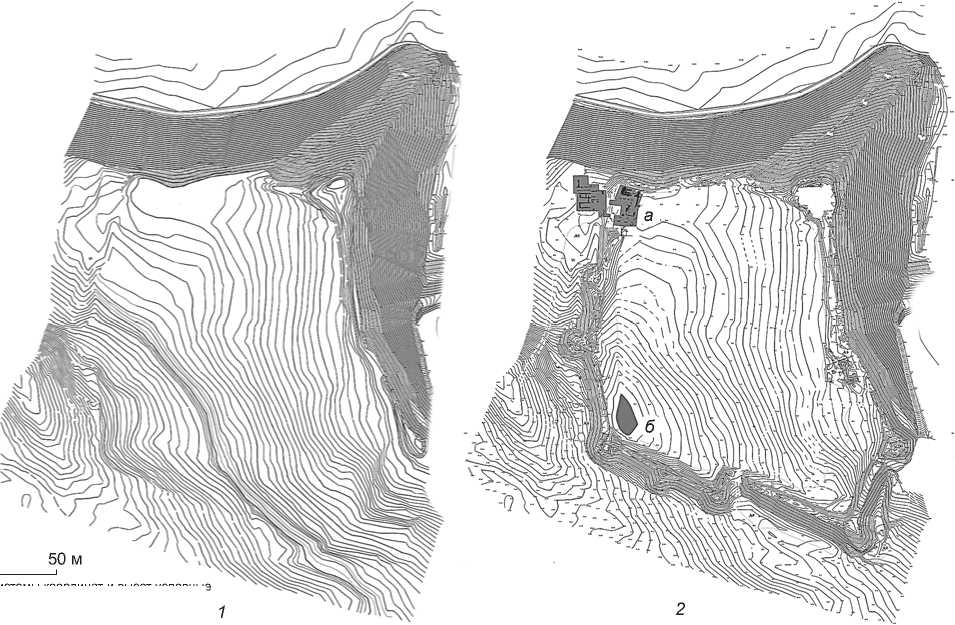

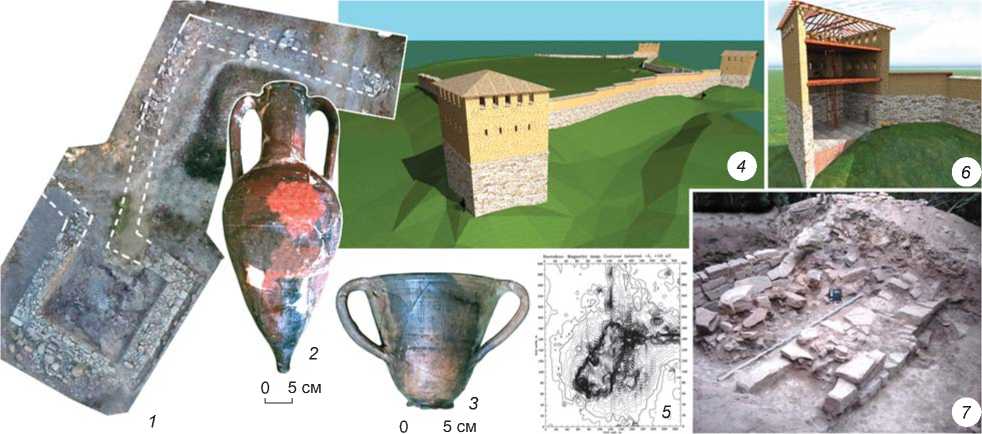

Стратегия ведения комплексных археологических раскопок на Раевском городище, возобновленных в 1998 г., была определена результатами дистанционного зондирования природного ландшафта и вписанных в него объектов памятника на основе аэрофотосъемки середины и третьей четверти XX в. (рис. 1, 2–4 ), космосъемки 2018 г., а также инструментальной съемки городища в пределах ва-лообразной насыпи (выполнено М.О. Жуковским). Выявлена двухуровневая система оборонительных сооружений крепости с «цитаделью» в северо-восточной части. Как правило, раскопки предварялись рекогносцировочными работами: магниторазведкой изучено ок. 11 % общей площади (ок. 1 га), в частности, проведены исследования практически всех башенных сооружений.

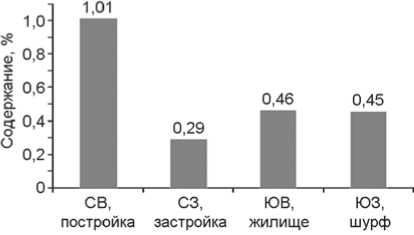

Стационарными раскопками вскрыто 3,4 % (0,35 га) всей площади (8,71 га) городища. Мощность культурных слоев и содержание фосфора в них (рис. 2) показали сложную вертикальную и горизонтальную стратиграфию памятника. Период его бытования оказался самым протяженным для всего п-ова Абрау: с энеолита ‒ эпохи ранней бронзы до развитого Средневековья. Вместе с тем почти все изученные постройки, несмотря на довольно необычные очертания крепости, уверенно датированы античным временем. О длительности боспорского присутствия (в пределах конца IV в. до н.э. – середины I в. н.э.) можно судить на основе нумизматического материала (рис. 3).

Рис. 1. Ландшафтные особенности крепости.

1 – план городища Ногай-Кале, 1880-е гг.; 2 , 4 – аэрофотоснимки 1940-х гг.; 3 – аэрофотоснимок 1970-х гг. а – Раевское городище; б – вал к северу от него.

Рис. 2. Содержание валового фосфора в слоях Раевского городища.

Таким образом, исследование эволюции антропогенного ландшафта Раевского городища на протяжении четырех столетий (эллинистического и раннеримского времени) имеет во многом решающее значение для изучения боспорской колонизации предгорий

о

Рис. 3. Хронология боспорского присутствия на Раевском городище по нумизматическим данным.

Вторая половина

I в. до н.э.

Середина - II в. до н.э. Первая вторая половина половина II в. до н.э.

Ill в. до н.э.

Конец Первая

IV в. до н.э. половина

III в. до н.э.

Первая половина

I в. н.э.

Северо-Западного Кавказа. Особого внимания заслуживает фортификационный комплекс: судя по обобщающему исследованию В.М. Иванова [2005], до наших дней не потеряло актуальность замечание ведущего ро ссийского антиковеда В.Д. Блаватского о том, что накопленные в науке данные «настолько отрывочны, случайны, что, опираясь на них, решительно не представляется возможным набросать общую картину оборонительного и осадного искусства в Причерноморье» [1950, c. 145].

Системы координат и высот условные

Рис. 4. Рельеф Раевского городища.

1 – доантичный период; 2 – антропогенный ландшафт античного времени ( а – монументальный комплекс эпохи эллинизма; б – водоем, образованный валообразной насыпью).

Исследование эволюции антропогенного ландшафта

Одной из отправных точек этих исследований является сбор и систематизация материалов о первоначальном, доантичном ландшафте. В их основе данные дистанционного зондирования: с севера внешние контуры городища очерчены высоким берегом Маска-ги, с западной и южной сторон не менее четкая естественная граница образована балкой, соединяющейся с долиной меандрирующей Маскаги. Тальвег оврага обозначен на плане В.И. Сизова и хорошо читается на аэрофотоснимке, он имеет обширную площадь водосбора (см. рис. 1, 1–3 ). Судя по мелиоративным каналам, прилегающее к городищу с юга пространство было подвержено заболачиванию (см. рис. 1, 4 ), что явно осложняло доступ на поселение. Это не позволяет согласиться с В.И. Сизовым, по мнению которого оба въезда, главный и меньший, находились на стороне, обращенной к Анапе [1889, c. 112]. Таким образом, беспрепятственный доступ на территорию городища возможен только с восточной стороны, вдоль высокого берега Маскаги.

Не менее выразительным оказался рельеф на самом памятнике: перепад высот составил почти 14 м, самое высокое место в восточной части, самое низкое – в юго-западном углу. Удобные для поселения пологие участки простираются вдоль высокого берега Маскаги, ступенеобразно понижаясь с востока на запад (рис. 4, 1). На аэрофотоснимке 1940-х гг. их отличает более темный цвет, южнее поверхности с большим уклоном явно светлеют (см. рис. 1, 2, 3).

Как правило, бытовые памятники имеют жесткую привязку к источнику воды. Водоносный горизонт на Раевском городище, как и вся его площадка, имеет значительный уклон в юго-западном направлении*. Таким образом, оптимальной для поселения является западная часть площади, что подтверждается наличием здесь культурного слоя догреческого периода, где найдена немногочисленная, главным образом амфорная керамика V–IV вв. до н.э. – свидетельство спорадических греко-варварских контактов.

На боспорское присутствие на городище указывают культурные остатки эпохи эллинизма (III– II вв. до н.э.), которые зафиксированы на памятнике повсеместно. Состав находок (многочисленные монеты, широкий ассортимент античной керамики, в т.ч. культовые терракоты и лампы) сопоставим с материалами античных поселений на Черноморском побережье.

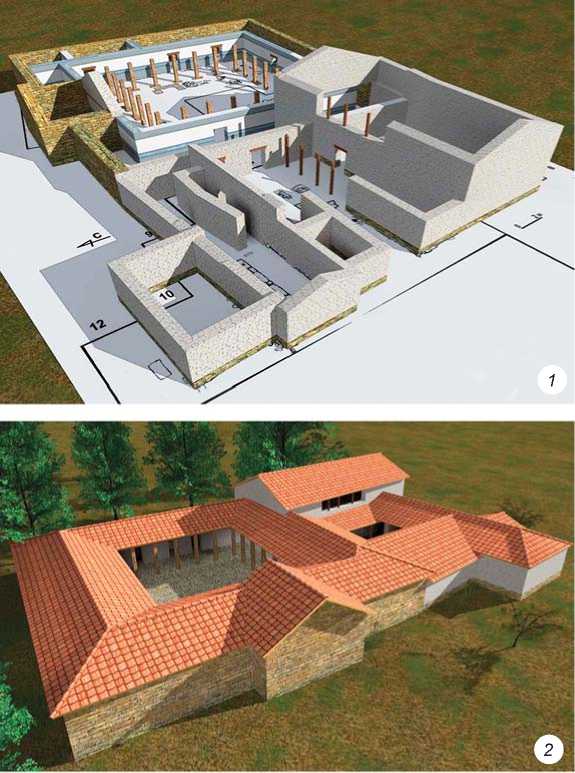

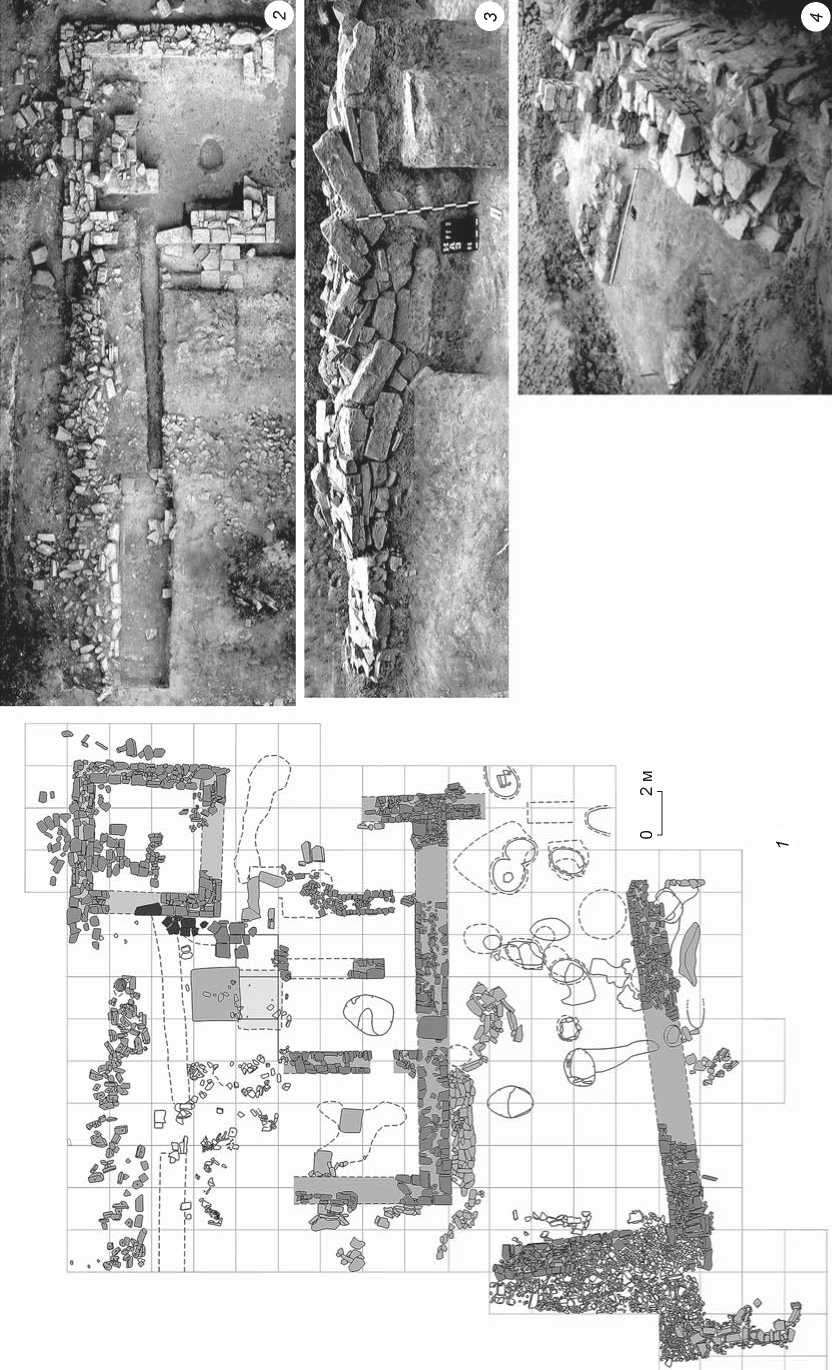

Топография эллинистической застройки не вписывается в известный нам со времен В.И. Сизова контур Раевской крепости, который в большей мере соответствует рассмотренному выше доантичному ландшафту. В частности, распланированный довольно точно по странам света в традициях гипподамовой системы статусный комплекс площадью ок. 0,15 га (рис. 5) сооружен на месте вышеупомянутого аборигенного поселения эпохи раннего железа в западной части городища, в наиболее безопасном месте (учитывая ландшафтные особенности поселения) и в непосредственной близости от источника воды.

Характер заполнения помещений и высота кладок из местных пород (песчаники и известняки) позволяют предположить использование типичного для Боспора приема возведения сырцовых стен на каменном цоколе (сырцово-каменная архитектура) [Крыжицкий, 1984, c. 202]. Они возведены в чисто греческой традиции, которая предполагала размещение блоков плашмя. Ложки чередовались с тычками, как правило, без забутовки, для упрочнения конструкции вставлялись удлиненные блоки (δατονοι) так, что торцевые плоскости оказывались в обоих фасах стены (Витрувий, II .VIII.7). Более податливый для обработки привозной ракушечник использовался для изготовления архитектурных деталей.

Многое свидетельствует о высоком статусе владельца комплекса. Мощность каменных стен (толщина до 1,6 м) позволяет предположить, что постройки в его северной части имели два уровня. С внешней стороны стены были покрыты белой однослойной штукатуркой, а с внутренней – двухслойной, на которой сохранились фрагменты полихромной фресковой росписи. В основе комплекса, подобно общественным и сакральным зданиям центров материковой Греции* и Пантикапея [Крыжицкий, 1993, c. 149, рис. 102], был закрытый перистильный дворик. Он сохранился в виде стилобата портика из обработанных блоков ракушечника, расставленных через 2 м, причем на некоторых из них обнаружены базы колонн. Стены дворика были украшены полихромной росписью. «Венчает» здания монументального ком-

Рис. 5. Монументальное сооружение эпохи эллинизма (3d-реконструкция сооружения выполнена В.В. Моором).

плекса обычная для греческой традиции черепичная кровля. Ее детали, судя по многочисленным клеймам «ΕΥΜΕΛΟΥ», изготовлены в городских мастерских Горгиппии и доставлены, по-видимому, по судоходной в те времена Маскаге.

О невысокой интенсивности использования помещений комплекса свидетельствуют практически полное отсутствие в них очажных конструкций и необычайно низкое содержание фосфора в культурных слоях (см. рис. 2). Рядовые жители поселения обитали в типичных на протяжении тысячелетий для местного домостроительства турлучных постройках. Остатки обожженных площадок (полов или очажных конструкций) выявлены в северо-западной и юго-восточной частях городища.

Сооружение такого престижного архитектурного комплекса свидетельствует о крайней заинтересованности в территориях, расположенных на значительном (20 км) удалении от Черноморского побережья. Интенсивная экономическая и политическая деятельность боспорян в этом пограничном районе, вне всякого сомнения, была сопряжена с военной опасностью, вызванной неизбежными вооруженными конфликтами с населением сопредельных территорий. В связи с этим потребность в возведении фортификационных сооружений должна была возникнуть в III в. до н.э. Глухие наружные стены монументального комплекса вряд ли могли обеспечить необходимую безопасность.

Ландшафтные особенности, как уже отмечалось выше, требуют обеспечения первоочередной защиты во сточных подступов (см. рис. 1; 4, 2 ). Северная часть во сточной границы , охарактеризованная В.И. Сизовым как главный фас крепости [1889, с. 112], находится в области господствующих высот городища: она проходит по гребню крутого и протяженного склона. Поэтому в первую очередь следовало обезопасить юго-восточную границу. Основной сложностью для создания фортификационных сооружений стал значительный (5–6 м) перепад высот на 80-метровом участке. Возведение субструкции в виде мощной многометровой валообразной насыпи компенсировало этот перепад и во многом позволило избежать склоновых деформаций. Оборонительные валы характерны и для античной, и для «варварской» фортификации Северного Причерноморья, однако на п-ове Абрау они получили распространение, как и каменное домостроительство, в период боспорского освоения региона. Исследования конструкции насыпи показали, что она была сооружена из продуктов разрушения местных скальных флишевых пород. Удалось датировать два гумусовых горизонта погребенной почвы под насыпью*. Первый (уровень 65–80 см) был образован не ранее 2 380 ± 110 л.н. (ИГАН-2450), согласно калиброванным данным – в промежуток времени от VIII до конца III в. до н.э.; для второго (130– 150 см) получена дата 3 250 ± 180 л.н. (ИГАН-2451), что свидетельствует о развитии почвы в экспонированном режиме не менее 1 000 лет. Результаты датирования позволяют говорить о начале интенсивных земляных работ по возведению оборонительного вала в эпоху эллинизма.

Юго-восточный и 100-метровый южный участки валообразной насыпи фланкируют три самые крупные в системе Раевской крепости башни. До наших дней они сохранились в виде округлых курганообразных холмов высотой, как и вал, 5 м. Раскопки показали**, что фортификационные сооружения выполнены в типичной для Боспора сырцово-камен- ной технике. Каменные цоколи башен сохранились на высоту до 4 м, а прилегающие к ним оборонительные стены до 1,5 м.

Башни представляли собой многоуровневое сооружение прямоугольной формы, высотой до 10 м [Колтухов, 1999, c. 64]. Для обеспечения устойчивости стен фортификационных сооружений были использованы крупные блоки из песчаника (особенно в фундаментных рядах), ступенеобразное расширение кладок к основанию и контрфорсы. Насыпи вокруг остатков башен – продукт разрушения стен верхних этажей. Кое-где удалось проследить оплывшие ряды кладок из сырцовых кирпичей, которые по размерам (ок. 0,2 × 0,2 × 0,4 м) значительно отличаются от обычных боспорских [Кузнецов, 2015, с. 289] и скорее соответствуют блокам для общественных построек – пентадоронам (Витрувий, II .III.3).

Если расположенная в самой высокой точке Раевского городища Восточная башня слегка выступала за линию валообразной насыпи, то Юго-Восточная (угловая) и Южная (1) благодаря галерее-потерне далеко выдавались за пределы валов (рис. 6, 1 , 4 , 6 , 7 )*, что компенсировало длину куртин, превышающую обычную прицельную дальность стрелы (40–60 м) [Медведев, 1966, с. 32], а также позволяло контролировать движение с востока на запад южнее крепости. Таким образом, рассредоточенные на трех вышеописанных башнях небольшие группы лучников-профессионалов могли контролировать периметр крепости протяженностью 180 м.

Важен вопрос об организации доступа, расположении проездных сооружений, которые, как известно, являются необходимым, но, как правило, слабым звеном любой фортификационной системы. Вынесенные далеко за пределы крепости Юго-Восточная (угловая) и Южная (1) башни образовывали захаб, в углу которого могло располагаться проездное сооружение. Помимо двух башен доступ к нему был осложнен с севера пятиметровой насыпью, с юга оврагом.

Инструментальной и аэрофотосъемкой зафиксирован подъем на городище по гребню мыса (см. рис. 1, 2, 3 ; 4). Относительно небольшой уклон позволял использовать его не только для конно-пешеходного сообщения, но и для колесного транспорта. В последние годы на северо-восточном мысу был раскопан контур квадратной в плане (7 × 7 м) дозорной башни (рис. 7). Она позволяла контролировать до ступ к расположенному, по-видимому, западнее северо-восточного мыса проездному сооружению. Башня была включена в систему оборонительных стен с северной

*В Древней Греции этот прием известен с VI в. до н.э.: Элевсин, башни 4 и 7 (VI в. до н.э.) [Adam, 1982, p. 198, fig. 112]; Македония, гора Горица, башня 29 (IV в. до н.э.) [Bakhuizen, 1986, fig. 130, 132].

Рис. 6. Башенные сооружения Раевского городища.

Южная башня (1): 1 – ортофотоплан башни и прилегающих к ней стен; 2 – позднесинопская амфора (конец II в. до н.э.); 3 – серолощеный «меотский» канфар с тремя ручками. Юго-Восточная башня: 4, 6 – 3d-реконструкция сооружения (выполнена В.В. Моором); 5 – результат магниторазведки (1998 г., выполнена Т.Н. Смекаловой); 7 – кладки стен потерны, ведущей к башенному сооружению.

и северо-восточной стороны крепости, по кромке высокого берега, сооруженных на материковой скале, а не на субструкции вала. Они несколько уже башенных кладок (ок. 1,2 м), следы внутренней галереи вдоль этих стен не прослежены, что позволяет предположить их использование в качестве сырцово-каменной ограды высотой 3–4 м.

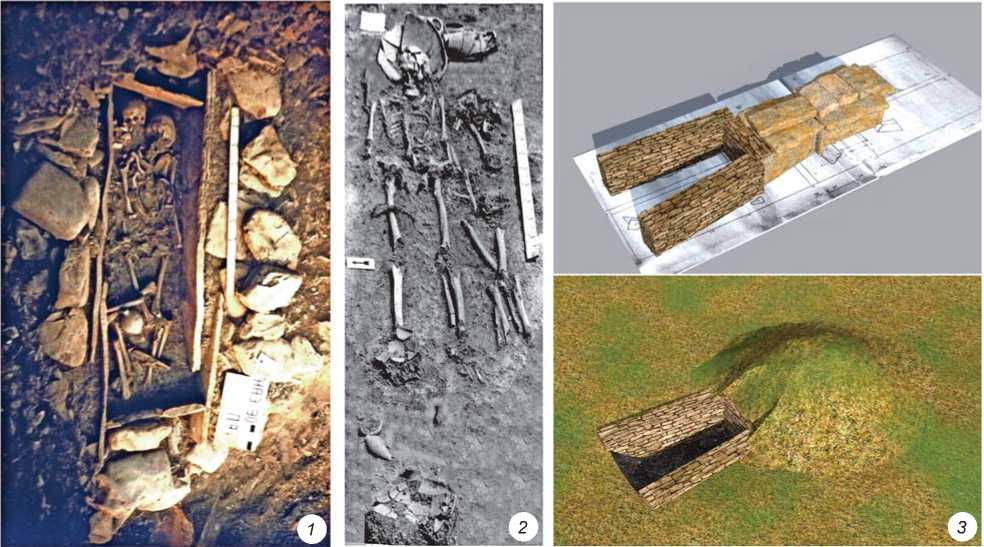

Таким образом, данные археологических исследований последних десятилетий подтверждают выводы Н.А. Онайко о существовании фортификационных сооружений во II в. до н.э. в пределах известного периметра (см. рис. 4, 2 ). Наряду с погребениями аборигенного населения (синды, тореты, керкеты) в окрестностях Раевского городища исследован обширный могильник с типичным для меотского обряда расположением миски под головой погребенного [Малышев, 2007, c. 138]. Присутствие носителей меотской культуры зафиксировано в керамическом комплексе Южной башни городища (см. рис. 6, 3 ). По-видимому, потребность в фортификационных сооружениях была вызвана изменениями в этнополитической ситуации на юго-восточных границах Синдики – в средней части Анапской долины.

Возведение валообразной насыпи над заброшенными постройками монументального эллинистического комплекса свидетельствует о радикальных изменениях в фортификационной системе Раевского городища. Планировка крепости была переориентирована в меридиональном направлении. В сложившейся фортификационной системе прослеживается резкое уменьшение высоты валообразной насыпи и разме- ров башенных холмов с во стока на запад, а также увеличение плотности башенного фронта практически вдвое – до 40–50 м. Заметную протяженность (80 м) имеет юго-западная куртина, преграждавшая сток поверхностных и грунтовых вод. Таким образом, переориентировка внешних контуров крепости в меридиональном направлении объясняется стремлением обезопасить подступы не только к «цитадели», но и к источнику воды, важному для обеспечения автономности поселения в случае осады. В отличие от монументального эллинистического комплекса, где свидетельства разгрома отсутствуют и все говорит о постепенном запустении, в руинах башенных сооружений внешнего оборонительного комплекса, бытование и гибель которых датируется в пределах эллинистического периода (см. рис. 6, 2), зафиксированы следы мощных военных (?) пожарищ. Несмотря на многолетние исследования, бытовые и фортификационные сырцово-каменные сооружения эпохи эллинизма в глубинных районах Анапской долины были выявлены только на Раевском городище. Это может говорить о малочисленности боспорского населения в регионе и скорее о политических, чем экономических причинах масштабного строительства на территории городища.

Серьезные изменения в этнополитической ситуации хоры Горгиппии происходили и в раннеримское время (I в. до н.э. – I в. н.э.). Помимо исчезновения сети эллинистических усадеб в окрестностях античного полиса, зафиксировано освоение обширных пространств п-ова Абрау носителями меотской

Рис. 7. «Цитадель» Раевского городища.

1 – план выявленных строительных остатков; 2 – башенное сооружение; 3 – фас южной оборонительной стены, просевший в более раннюю хозяйственную яму; 4 – кладка стены монументального сооружения, усиленная контрфорсом из вкопанных плит.

культуры на фоне практически полного отсутствия аборигенных синдо-керкетских памятников, относящихся к этому периоду [Малышев, Батченко, 2018, табл. 1]. Вместе с тем на рубеже эр достиг своего максимума ареал традиций боспорской сырцово-каменной архитектуры, своеобразно очертив новые пределы горгиппийской хоры. О сохранении пограничной специфики региона и о жесткой, возможно, милитаризированной организации хозяйственной деятельности свидетельствует распространение укрепленных многоуровневых многокамерных зданий как в самой Горгиппии (дом 60) [Алексеева, 1997, c. 84, 128–129], так и по всему п-ову Абрау [Вязкова, Гольева, Малышев, 2009].

Благодаря удобному географическому положению крепость Раевского городища превратилась в центральное звено большого кластера поселений, разбросанных по всей Анапской долине. Строительная активность, материалы раннеримского времени, как и на раннем этапе боспорского присутствия здесь, локализуются вдоль берега Маскаги, однако «цитадель» перемещается в мысовую часть северо-восточного угла городища. Она имела прямоугольные очертания и площадь 0,12 га. С напольной (западной и южной) стороны «цитадель» защищала крепостная стена толщиной 2 м. О поспешности ее сооружения свидетельствует возведение кладки на культурном слое эллинистического времени, вследствие чего местами она глубоко просела в хозяйственные ямы (см. рис. 7, 3 ).

Стена защищала монументальное сооружение, исследование которого было начато, как уже указывалось выше, В.И. Сизовым в 1880-х гг. Кладки трех полуподвальных помещений с мощными (до 1,2 м) наружными стенами, а также целый ряд конструктивных решений сближает его с башнеобразными многоуровневыми сооружениями п-ова Абрау. В частности, устойчивость двух- или трехэтажного здания к продольной деформации*, как и у постройки на поселении Рассвет [Там же, c. 219–220], обеспечивалась не только общей массивностью фундаментной части, но и возведенными с запада и юго-запада контрфорсами из массивных блоков (размером ок. 0,6 × 1,4 м).

О военном разгроме крепости свидетельствуют и следы пожара, разрушившего сооружения «цитадели», и многочисленные останки ее обитателей различных возрастных категорий, обнаруженные на разных уровнях развалин и прилегающей площадке. Наиболее поздние нумизматиче ские материалы данного периода – монеты Митридата III (38–45 гг. н.э.) – позволяют датировать эти события серединой I в. н.э. (см. рис. 3).

*В широтном направлении зафиксирован метровый перепад высот на длину здания (ок. 19 м).

В засыпанном пеплом пожарища западном помещении нижнего этажа здания «цитадели», помимо большого количества античной тарной посуды (амфоры и пифосы), обнаружены земледельческие орудия, набор камнетесных инструментов и целый арсенал оружия. Таким образом, среди жителей крепости были и военные, и земледельцы, и строители. Об экономике этого поселения зачастую приходится говорить суммарно: следы ремесленного производства зафиксированы на участках, заселенных на протяжении трех-четырех веков. В целом они свидетельствуют о распространении в регионе античных технологий и приемов хозяйствования.

Обсуждение результатов

Проанализированные выше материалы свидетельствуют о ключевой роли античного центра на высоком берегу Маскаги (Раевское городище) в упрочении и расширении боспорского присутствия на обширных пространствах предгорий Северного Кавказа к востоку от античной Горгиппии. Неустойчивое развитие этого региона было связано и с природно-климатическими условиями (причудливое соседство степного и горного ландшафтов, ураганные северо-восточные ветры (бора), повышенное среднегодовое количество осадков) [Вязкова, 2009], и с этнополитической нестабильностью (расположение на древней границе ареалов обитания аборигенных племен предгорий – «кротких» синдов, «пиратствующих» керкетов и торетов, во владениях которых периодически хозяйничали обитатели прикубанских равнин) (рис. 8) [Малышев, 1995].

Удаленное от Черноморского побережья на де сят-ки километров боспорское поселение на Раевском городище в течение длительного периода развивалось как экономический и политический центр обширной пограничной территории между античной цивилизацией и архаическими сообществами предгорий (своеобразный фронтир* древности). Пограничность его окрестностей подтверждают как данные чле-

Рис. 8. Разнокультурные погребения, иллюстрирующие этнополитическую ситуацию на юго-востоке Боспора в эпоху эллинизма.

1 – захоронение в каменном ящике аборигенного населения предгорий (могильник Лобанова Щель); 2 – погребение по меотскому обряду (окрестности Раевского городища); 3 – античное захоронение в каменном склепе (Шум-речка).

на Общества любителей изучения Кубанской обл. А.С. Лизарева, который обнаружил систему земляных фортификационных сооружений (ров и вал) севернее городища Ногай-Кале [Городище Ногай-Кале, 1924, с. 163], так и материалы аэросъемки 1940-х гг. (см. рис. 1, 4, б ).

Устройство системы обороны городища обнаруживает высокий профессионализм его создателей. С одной стороны, они удачно использовали сложный природный ландшафт, с другой – придали крепостным сооружениям близкие к геометрически правильным очертания. Фланговая система обороны, основанная на плотности башенного фронта, может свидетельствовать о периферийности этого центра, в распоряжении которого был довольно небольшой воинский контингент.

Заключение

Масштабы изменений антропогенного ландшафта на территории городища в эпоху эллинизма подчеркивает значительный по объему нумизматический комплекс (III–II вв. до н.э.). Близкие по времени бытования эллинистический Танаис в дельте Дона [Арсеньева, 1984, c. 93] и Елизаветинское поселения в Среднем Прикубанье [Городцов, 1936, c. 172] дают основания утверждать, что античный центр на берегу Маскаги (Раевское городище) не локальное явление, а одно из многих свидетельств наиболее значительного территориального расширения Боспорской державы. Несомненно, основной задачей этого периферийного центра на протяжении всего периода бытования было обе спечение военного и экономического присутствия боспорян на юго-востоке Синдики. Несмотря на бурный расцвет Горгиппии после военного разгрома в середине I в. до н.э. [Алексеева, 1997, c. 129–130], ее обширная хора постепенно пришла в упадок, видимо, в связи с резкими изменениями этнополитической ситуации и приоритетов хозяйственной деятельности [Малышев, Требелева, 2018, с. 149–150]; исчезла и необходимость содержать форт в глубине Анапской долины.

Исследование выполнено в рамках проекта «Новое в изучении фортификации азиатского Боспора (IV в. до н.э. – VI в. н.э.): открытия, методики изучения, возможности визуализации» подпрограммы фундаментальных исследований Президиума РАН «Памятники материальной и духовной культуры в современной информационной среде» (I.25). Полевые исследования были поддержаны РФФИ (проект № 17-29-04313/18).

Список литературы Фронтир на юго-востоке синдики: по материалам Раевского городища

- Алексеева Е.М. Античный город Горгиппия. – М.: Эдиториал УРСС, 1997. – 560 с.

- Анфимов Н.В. Древнее золото Кубани. – Краснодар: Кн. изд-во, 1987. – 232 с.

- Арсеньева Т.М. Танаис // Античные государства Северного Причерноморья. – М.: Наука, 1984. – С. 93–95. – (Археология СССР; т. 9).

- Блаватский В.Д. Материалы по античной фортификации в Северном Причерноморье // Учен. зап. Моск. гос. ун-та. – 1950. – Вып. 143. – С. 126–150.

- Вязкова О.Е. Роль природно-географического фактора в формировании антропогенного ландшафта на полуострове Абрау // ABRAU ANTIQUA: Результаты комплексных исследований древностей полуострова Абрау. – М.: Гриф и K, 2009. – С. 11–18.

- Вязкова О.Е., Гольева А.А., Малышев А.А. Боспорская сигнально-сторожевая система на полуострове Абрау: результаты комплексных исследований // ABRAU ANTIQUA: Результаты комплексных исследований древностей полуострова Абрау. – М.: Гриф и K, 2009. – С. 212–240.

- Городище Ногай-Кале // Изв. Об-ва любителей изучения Кубанского края. – Краснодар, 1924. – Вып. VIII / под ред. Б.М. Городецкого. – С. 162–163.

- Городцов В.А. Елизаветинское городище и сопровождающий его могильник по раскопкам 1935 года (предварительное сообщение) // СА. – 1936. – № 1. – С. 171–186.

- Замятина Н.Ю. Зона освоения (фронтир) и ее образ в американской и русской культурах // Общественные науки и современность. – 1998. – № 5. – С. 75–88.

- Иванов В.М. Греческая фортификация Северного Причерноморья VI – первой половины I вв. до н.э.: автореф. дис. ... канд. ист. наук / Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – М., 2005. – 24 с.

- Каменецкий И.С. Меоты и другие племена Северо-Западного Кавказа в VII в. до н.э. – III в. н.э. // Степи европейской части СССР в скифо-сарматское время. – М.: Наука, 1989. – С. 224–251. – (Археология СССР; т. 11).

- Колтухов С.Г. Укрепления Крымской Скифии. – Симферополь: СОНАТ, 1999. – 224 c.

- Корпус боспорских надписей. – М.; Л.: Наука, 1965. – 951 с.

- Кузнецов В.Д. Сырцовый кирпич (по материалам Фангории) // Проблемы истории, филологии, культуры. – 2015. – № 1. – С. 282–295.

- Крыжицкий С.Д. Строительная техника // Античные государства Северного Причерноморья. – М.: Наука, 1984. – С. 201–204. – (Археология СССР; т. 9).

- Крыжицкий С.Д. Архитектура античных государств Северного Причерноморья. – Киев: Наук. думка, 1993. – 248 с.

- Малышев А.А. К вопросу о причерноморской локальной группе меотской культуры // Боспорский сборник. – 1995. – № 6. – С. 151–157.

- Малышев А.А. Погребальный обряд и планиграфия Раевского некрополя // Юго-восточная периферия Боспора в эллинистическую эпоху: по материалам Раевского некрополя. – М.: Гриф и K, 2007. – С. 137–141. – (Некрополи Черноморья; т. I).

- Малышев А.А., Батченко В.С. Полуостров Абрау в античную эпоху (историографический очерк) // Проблемы истории, филологии, культуры. – 2018. – № 4. – С. 78–93.

- Малышев А.А., Требелева Г.В. Эволюция системы расселения в периферийных районах азиатского Боспора (на примере п-ва Абрау) // Проблемы истории, филологии, культуры. – 2018. – № 3. – С. 143–156.

- Медведев А.Ф. Ручное метательное оружие (луки и стрелы, самострелы). – М.: Наука, 1966. – 128 c. – (САИ; вып. Е1-36).

- Онайко Н.А. Раевское городище, Торик // Античные государства Северного Причерноморья. – М.: Наука, 1984. – C. 92–93. – (Археология СССР; т. 9).

- Рибер А. Меняющиеся концепции и конструкции фронтира: сравнительно-исторический подход // Новая имперская история постсоветского пространства. – Казань: Центр исследований национализма и империи, 2004. – С. 199–222. – (Библиотека журнала «Ab Imperio»).

- Сизов В.И. Восточное побережье Черного моря: Археологические экскурсии. – М.: [Тип. А.И. Мамонтова и Ко], 1889. – [4], 183 с.: ил., 39 л. ил. – (Материалы по археологии Кавказа; вып. II).

- Тернер Ф.Д. Фронтир в американской истории. – М.: Весь мир, 2009. – 303 с.

- Adam J.-P. L’architecture militaire grecque. – P.: Picard, 1982. – 221 p.

- Bakhuizen S.C. La grande batterie de Goritsa et l’artillerie defensive // La Fortifi cation dans lʹhistore du monde grec: Actes du Colloque intern. “La fortifi cation et sa place dans l’histoire politique, culturelle et sociale du Monde Grec”. Valbonne, Dec. 1982. – P.: Éd. du Centre nat. de la recherche sci., 1986. – P. 315–321. – (Colloques intern. du Centre nat. de la recherche sci. / Centre de recherches archéologiques). Lawrence A.W. Greek Architecture. – L.: Penguin Books Ltd., 1957. – 327 p.