Фундопликация в модификации российского научного центра хирургии в лечении пациентов с гастроззофагеальной рефлюксной болезнью

Автор: Юрасов А.В., Шестаков А.Л., Битаров Т.Т., Селиванова И.М.

Журнал: Московский хирургический журнал @mossj

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 5 (39), 2014 года.

Бесплатный доступ

Материалы и методы. Представлен опыт хирургического лечения 142 больных в возрасте от 30 до 70 лет с рефлюкс-эзофагитом в ФГБНУ РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского. Контрольную группу составили 100 пациентов, которым фундопликацию в модификации РНЦХ выполнили из лапаро- томного доступа. У 42 больных основной группы оперативное вмешательство выполнили лапароскопическим методом. Показаниями к фундопликации стали: тяжелый рефлюкс-эзофагит, не поддающийся консервативной терапии, осложненный пищеводом Бар- ретта и пептической стриктурой дистальной части пищевода, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) на фоне грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, учитывая результаты суточной pH-метрии. Эффективность фундопликации оценивали по совокупности данных обследования (эзофагогастродуоденоскопия, рентгеноскопия, суточный рН-мониторинг) с учетом субъективных ощущений больного. Основные результаты. Основываясь на результатах проведенного исследования, проанализированы преимущества лапароскопической фун- допликации в сравнении с лапаротомной операцией. В обеих группах преобладали хорошие результаты оперативного лечения (95 и 94% соответственно). Заключение. Эффективность лапароскопической фундопликации в модификации РНЦХ при кардиальной грыже пищеводного отверстия диафрагмы и рефлюкс-эзофагите не уступает открытой операции, хороший результат достигнут у 40 (95%) больных.

Лапароскопическая фундопликация, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, суточная ph-метрия

Короткий адрес: https://sciup.org/142211179

IDR: 142211179 | УДК: 616.329-002-089

Текст научной статьи Фундопликация в модификации российского научного центра хирургии в лечении пациентов с гастроззофагеальной рефлюксной болезнью

Преимущества выполнения фундопликации у больных рефлюкс-эзофагитом на фоне кардиальной грыжи пищеводного отверстия диафрагмы лапароскопическим доступом в настоящее время не вызывают сомнений [3, 4, 5, 7, 8, 11, 22]. Литература пестрит обилием технических вариантов лапароскопической фундопликации, результативность которых в руках авторов весьма высока [15, 16, 17, 18, 21, 23, 24]. Российский научный центр хирургии обладает большим опытом оперативного лечения больных рефлюкс-эзофагитом из лапаротомного доступа. При этом убедительно доказаны преимущества выполнения фундопликации в модификации РНЦХ как операции, лишенной многих недостатков, характерных для других методик [10, 11, 12, 13, 14]. В этой связи целью исследования стала оценка возможности безопасного выполнения данной методики из лапароскопического доступа и оценка ее эффективности в сравнении с классическим вариантом этой операции из лапаротомного доступа.

Материалы и методы

В отделении хирургии пищевода и желудка Российского научного центра хирургии им. акад. Б.В. Петровского фундопликация из лапаротомного доступа в модификации центра выполняется с 1978 года. Впервые лапароскопическая фундопликация в РНЦХ выполнена в январе 2008 года, а с 2012 года, с появлением технических возможностей, лапароскопическая фундопликация в модификации РНЦХ по показаниям выполняется всем больным. Лапароскопическая фундопликация по поводу рефлюкс-эзофагита на фоне скользящей грыжи пищеводного отверстия диафрагмы выполнена 42 пациентам, которые составили основную группу. В качестве контрольной группы изучены результаты лечения 100 пациентов с рефлюкс-эзофагитом, взятых из общего количества прооперированных открытым способом за последнее время.

Основная и контрольная группы достоверно не отличаются по основным показателям. Преобладали мужчины (56 и 52%), возраст от 30 до70 лет, средний возраст 43,8 и 49,3 лет в основной и контрольной группах соответственно.

Длительность заболевания с момента постановки диагноза составляла: от 1 года до 2-х лет – 56%, до 5 лет – 24%, свыше 10 лет – 6%, в среднем 2,0±0,5 года.

У части пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью на фоне грыжи пищеводного отверстия диафрагмы отмечалась дисфагия в связи с пептической стриктурой нижней трети пищевода, в плане предоперационной подготовки потребовавшей сеансов эндоскопического бужирования: в основной группе 8 (19%), в контрольной – 21 (21%). Частота распределения жалоб пациентов показана в табл. 1.

Диагноз ГЭРБ устанавливали на основании результатов общеклинического комплексного исследования, включав-

Таблица 1

Симптомы заболевания у больных ГЭРБ до операции

При рентгенологическом исследовании с контрастированием короткий пищевод 1 степени на фоне грыжи пищеводного отверстия диафрагмы был диагностирован у 23 пациентов контрольной группы (23%) и 7 пациентов основной группы (16,6%). Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы диагностирована рентгенологически у 83 (83%) контрольной и у 38 (90,0%) основной группы (рис. 1).

Забросы контрастного вещества в нижнюю треть пищевода при рентгенологическом исследовании выявлены у 65 (65%) пациентов контрольной группы и 24 (57,1%) основной. С целью достоверного выявления патологического количества рефлюксов, их продолжительности и интенсивности, проводили 24-часовую рН-метрию пищевода и желудка как наиболее информативный метод в диагно-

Рис. 1. Кардиальная грыжа пищеводного отверстия диафрагмы стике данного заболевания [1]. Установка pH-зонда проводилась под рентгенологическим контролем. Использовали зонды с четырьмя датчиками, нижний из которых проводили до кардиального отдела желудка, предшествующий – в зону пищеводно-желудочного перехода, а также на 5 и 10 см выше уровня пищеводно-желудочного перехода соответственно. Полученные данные подвергали компьютерному анализу при помощи прикладной программы производителя оборудования, а для оценки результатов pH-метрии использовали метод, предложенный DeMeester (DeMeester Scoring method) [19, 20]. Суточная pH-метрия была проведена в предоперационном периоде у 37 больных основной группы и 31 – контрольной группы. Следует отметить, что отсутствие видимых изменений в дистальном отделе пищевода при рентгенологическом и эндоскопическом исследованиях у 6 больных еще не свидетельствовало об отсутствии заболевания, что было подтверждено с помощью результатов суточной pH-метрии (табл. 2).

Показаниями к фундопликации считали: тяжелый рефлюкс-эзофагит, не поддающийся консервативной терапии, или осложненный пищеводом Барретта, либо пептической стриктурой дистальной части пищевода; гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь на фоне грыжи пищеводного отверстия диафрагмы при соответствующих результатах суточной pH-метрии.

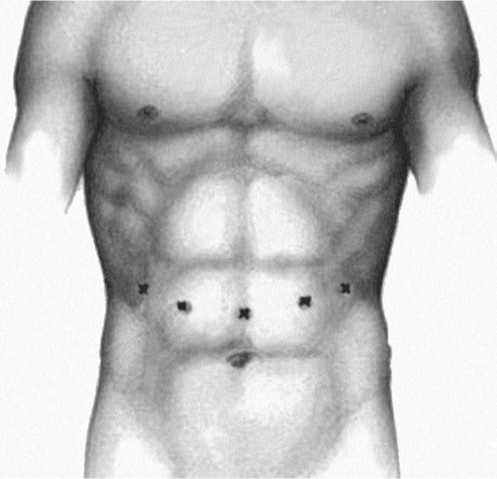

Техника лапароскопической фундопликации в модификации РНЦХ аналогична технике открытой операции. Суть заключается в создании полной симметричной 360°-градусной фундопликационной манжетки. Особенностью методики является применение непрерывного шва сверху вниз для ее формирования. В качестве доступа использовали 5 троакаров (рис. 2). Первый троакар для оптики вводили по средней линии в среднем на 5 см выше пупка в зависимости от высоты стояния купола диафрагмы. Далее параректально на 2 см выше уровня первого троакара – два 5-мм троакара, один троакар в правом подреберье по

Средние результаты суточной pH-метрии в предоперационном периоде

|

Показатели суточной рН-метрии. |

Основная группа n=37 |

Контрольная группа n=31 |

норма |

|

Общее число гастроэзофагеальных рефлюксов |

105,12±12,90 |

93,31 ±8,30 |

менее 47 |

|

Самый продолжительный рефлюкс (мин) |

23,34±2,23 |

21,26±3,48 |

менее 20 |

|

% времени с рН<4 |

8,90±1,36 |

8,10±1,16 |

менее 4,5 |

|

Время с рН<4 (мин.) |

8,56±1,63 |

6,32±1,42 |

менее 5 |

|

Кислотность желудочного сока |

2,22±0,64 |

1,34±0,46 |

1,5-2,0 |

|

Индекс DeMeester |

27,81±2,16 |

21,72±2,38 |

менее 14,72 |

Рис. 2. Места введения троакаров при лапароскопической фундопликации в модификации РНЦХ

среднеключичной линии для печеночного ретрактора и дополнительный порт по среднеключичной линии слева для введения инструмента «Эндобебкок».

Мобилизовали малую кривизну желудка с пересечением ветвей левой желудочной артерии и секреторных волокон блуждающего нерва по типу селективной проксимальной ваготомии, сохраняя двигательную порцию нерва Латар-же. Выделяли забрюшинную часть кардии и дно желудка с пересечением 1–2 коротких артерий желудка. С целью облегчения формирования фундопликационной манжетки и относительного удлинения пищевода, мобилизовали дистальную часть пищевода в средостении. На толстом желудочном зонде формировали полную симметричную фундо-пликационную манжету длиной до 5 см: в шов захватывали серозно-мышечный слой передней и задней Таблица 2 стенок дна желудка и мышечный слой стенки пищевода. Для предупреждения соскальзывания фундопликационной манжеты верхний край ее фиксировали к пищеводу спереди и сзади нерассасывающимся шовным материалом по типу эзофагофундорафии [9].

Ушивание ножек диафрагмы при скользящей грыже пищеводного отверстия диафрагмы не выполняем, тем более при укорочении пищевода I степени. Считаем этот прием при данном типе грыж нецелесообразным, и даже вредным, поскольку при сокращении пищевода и резких движениях диафрагмы это может привести к отрыву фундопликационной манжетки, смещению ее в заднее средостение с формированием сужения просвета желудка на уровне диафрагмы или к соскальзыванию с развитием феномена «телескопа». А при укорочении пищевода, исходя из опыта открытых операций, предпочитаем выполнять «медиастинализацию» кардии [2, 6].

Средняя продолжительность наблюдения за больными составила 2,0±0,75 года, минимальная продолжительность наблюдения составила 6 месяцев, максимальная – 4,5 года.

В послеоперационном периоде эффективность фундопликации оценивалась по совокупности данных обследования (рентгеноскопия пищевода и желудка, рН-мониторинг) с учетом субъективных ощущений больных. При наблюдении за больными более 6 месяцев выделяли хорошие, удовлетворительные и плохие результаты операции. Хорошим результат считали при отсутствии клинической симптоматики и жалоб больного, отсутствии нарушений при рН-метрии и рентгеноскопии пищевода и желудка. Удовлетворительным – при наличии жалоб на изжогу при отсутствии эзофагита или дисфагию легкой степени тяжести. Плохим – рецидив эзофагита или выраженная дисфагия.

Результаты и их обсуждение

Средняя продолжительность операции составляла 108 минут в основной группе, 91 – в контрольной группе. Необходимо отметить, что при освоении лапароскопической методики операция длилась до 2,5 часов. По мере накопления опыта минимальная продолжительность вмешательства составила 50 минут. Интраоперационных осложнений не было. Летальных исходов не было.

В раннем послеоперационном периоде в основной группе больных осложнений не было. В контрольной группе у 6 из 100 больных развилась нижнедолевая пневмония, еще у 4 пациентов отмечено нагноение послеоперационной раны. Жалобы на периодическую изжогу, возникающую не чаще 2–3 раз в неделю, предъявляли 8 (8%) больных. Дисфагия при приеме твердой пищи, требующая только соблюдения диеты, в контрольной группе развилась у 6 (6%) пациентов. «Gas-bloat» синдром у больных установлен не был.

У 40 пациентов основной и 85 контрольной группы получены хорошие непосредственные функциональные результаты с исчезновением клинической симптоматики.

Длительность послеоперационного пребывания в стационаре составила 4,0±2,5 дней, что на 3 койко-дня меньше такового при выполнении операции открытым доступом. Столь продолжительное пребывание в стационаре больных, перенесших лапароскопическую операцию, обусловлено необходимостью наблюдения за больными в целях исследования. Данная методика позволяет выписать больного на 2 сутки по- сле операции. Обычно больные начинают пить через сутки после операции, принимать пищу (стол №1) через 2 суток после операции. Наркотические анальгетики после операции не требуются.

При проведении суточной pH-метрии через месяц после вмешательства у 28 из 37 пациентов основной группы средний показатель DeMeester снизился с 27,81 до 3,39±2,12, а у 22 из 32 пациентов контрольной группы до 1,68±2,31. Такой низкий показатель достигался сочетанием фундопликации и селективной проксимальной ваготомии в обеих группах [12, 13].

Другим важным критерием, на котором основывается диагностика во время суточной рН-метрии, является количество гастроэзофагеальных рефлюксов. Как видно из представленной таблицы (табл. 3), полученные значения показателей суточной рН-метрии пищевода и желудка не превышали допустимые значения [19].

В обеих группах преобладали хорошие результаты оперативного лечения (95 и 94% соответственно).

Удовлетворительные результаты получены у 2 (5%) больных основной и у 6 (6%) больных контрольной группы. В основной группе у 2 больных выявлен рефлюкс-эзофагит легкой степени, потребовавшей соблюдения диеты и периодического приема антацидных средств. В контрольной группе дисфагия легкой степени выявлена у 5 (5%) больных; рецидив рефлюкс-эзофагита отмечен у 2 (2%) больных при наблюдении до 5 лет.

Плохих результатов в основной группе нет.

Выводы

Лапароскопическая фундопликация в модификации РНЦХ может выполняться лапароскопически без интра-и послеоперационных осложнений. Лапароскопическая фундопликация в модификации РНЦХ по сравнению с ее открытым вариантом менее травматична, что позволяет отказаться от наркотических анальгетиков, рано активизировать больных и разрешать пить через сутки после опера-

Результаты суточной pH-метрии после операции

Таблица 3

|

Показатели суточной рН-метрии |

Основная группа n=28 |

Контрольная группа n=22 |

норма |

|

Общее число гастроэзофагеальных рефлюксов |

8,63+10,90 |

6,67+11,30 |

менее 47 |

|

Самый продолжительный рефлюкс (мин.) |

0,34+0,23 |

0,26+0,48 |

менее 20 |

|

% времени с рН <4 |

0,9+0,36 |

1,1+0,16 |

менее 4,5 |

|

Время с рН <4 (мин.) |

1,56+1,63 |

1,32+1,42 |

менее 5 |

|

Кислотность желудочного сока |

2,22+0,64 |

2,04+0,36 |

1,5-2,0 |

|

Индекс DeMeester |

3,39+2,12 |

1,68±2,31 |

менее 14,72 |

ции. Эффективность лапароскопической фундопликации в модификации РНЦХ при рефлюкс-эзофагите на фоне кардиальной грыжи пищеводного отверстия диафрагмы не уступает открытой операции, хороший результат достигнут у 40 (95%) больных.

Список литературы Фундопликация в модификации российского научного центра хирургии в лечении пациентов с гастроззофагеальной рефлюксной болезнью

- Блашенцева С.А., Цветков Б.Ю., Мешков С.В. и др. Определение показаний к эндоскопическим антирефлюксным операциям по результатам суточной рН-метрии у больных с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью//Медлайн Экспресс. 2003. № 11. С. 7-8.

- Васнев О.С., Ульянов Д.Н. Опыт реконструктивного вмешательства на кардиоэзо-фагеальном переходе//Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. 2010. № 9. С. 103-106.

- Грубник В.В., Загороднюк О.Н., Ковальчук П.И. Сравнительная характеристика антирефлюксных операций, выполненных лапароскопически и из лапаротомного доступа//Тезисы доклада на VIII съезде РОЭХ, М., 2005.

- Кубышкин В.А., Корняк Б.С., Вуконов А.В. и др. Анти-рефлюксные лапароскопические вмешательства при рефлюксэзофагите и грыже пищеводного отверстия диафрагмы//Эндоскопическая хирургия. 1998. №1. С. 9-11.

- Мохов Е.А. Отдаленные результаты лапароскопических операций при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни//Физиология и патология заболеваний пищевода: Материалы научной программы учредит. съезда Рос. общества хирурговгастроэнтерологов. Сочи, 2004. С. 115-117.

- Петровский Б.В., Каншин Н.Н., Николаев Н.О. Хирургия диафрагмы. М.: Медицина, 1982.

- Пучков К.В., Филимонов В.Б., Иванова Т.Б. Сравнительная оценка ближайших и отдаленных результатов хирурги-ческого лечения больных гастроэзофагальной рефлюксной болезнью и некоторые ас-пекты выбора метода фундопликации//Эндоскоп. хирургия. 2002. № 6. С. 31-34.

- Пучков К.В., Филимонов В.Б. Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. М., 2003. С. 26-30.

- Черноусов А.Ф., Богопольский П.М., Курбанов Ф.С. Хирургия язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки: Руководство для врачей. М.: Медицина, 1996. 256 с.

- Черноусов Ф.А., Егорова Л.К. Оценка эффективности фундопликации по методике РНЦХ//Вестник хирургической гастроэнтерологии. 2010. №3. С. 126.

- Черноусов Ф.А., Шестаков А.Л., Егорова Л.К. Результаты фундопликаций при лечении рефлюкс-эзофагита//Вестник хирургической гастроэнтерологии. 2009. № 4. С. 64-69.

- Черноусов Ф.А., Шестаков А.Л., Егорова Л.К. Первый опыт лапароскопической селективной проксимальной ваготомии, фундопликации в модификации РНЦХ//Тез. 15-й Российской гастроэнтерологической недели, 2009. С. 17.

- Черноусов А.Ф., Шестаков А.Л., Тамазян F.C. Рефлюкс-эзофагит. М., 1999.

- Черноусов А.Ф., Хоробрых Т.В., Ветшев Ф.П. Рефлюкс-эзофагит у больных с коротким пищеводом//Хирургия. 2008. № 8. С. 24-31.

- Anvari M., Allen C. Five-Year Comprehensive Outcomes Evaluation in 181 Patients After Laparoscopic Nissen Fundoplication//J. Am. Coll. Surg. 2003. Vol. 196. P. 51-57.

- Anvari M., Allen C., Bonn A. Laparoscopic Nissen fundoplication is a satisfactory alternative to long-term omeprazole therapy//Br. J. Surg. 1995. Vol. 82. P. 938-942.

- Bais J.E., Bartekman J.F., Bonjer H.J. et al. Laparoscopic or conventional Nissen fundoplication for gastrooesophageal reflux disease: randomised clinical trial//Netherl. Antirefl. Surgery Stud. Group. Lancet. 2000. Vol. 355. P. 170-174.

- Bell R.C., Hanna P., Mills M.R., Bowrey D. Patterns of success and failure with laparoscopic Toupet fundoplication//Surg. Endosc. 1999. Vol. 13(12). P. 1189-1194.

- DeMeester T.R., Wany C.I., Wernly J.A. et al. Technique, Indications and clinical use of 24-hour esophageal рН-monitoring//J. Thorac. Cardiovasc. Surg. 1980. Vol. 79. P. 656-667.

- De Meester T.R., Stein H.J. Minimizing the side effects of antireflux surgery//World J. Surg. 1992. Vol. 16, № 2. P. 335-336

- Draaisma W.A., Rijnhartde Jong H.G., Breeders LA. et al. Five-year subjective and objec-tive results of laparoscopic and conventional Nissen fundoplication: a randomized trial//Ann. Surg. 2006. Vol.244. P. 34-41.

- Hakanson B.S. et al. Open vs laparoscopic partial posterior fundoplication. A prospective randomized trial//Surg. endoscopy. 2007. Vol. 21, № 2. P. 289-298.

- Ludemann R. et al. Five year follow-up of a randomized clinical trial of laparoscopic total versus anterior 180 fundoplication//Br. J. Surg. 2005. Vol. 92, № 2. P. 240-243.

- Watson D.I. Multicenter, prospective, doble-blind, randomized trial of laparoscopic Nissen vs. anteriorpartial fundoplication//Arch. Surg. 2004. Vol. 139, № 11. P. 1160-1167.