Функции каменных ударно-абразивных орудий памятника Ануй-2: предварительные результаты

Автор: Белоусова Н.Е., Селецкий М.В., Федорченко А.Ю., Постнов А.В., Шуньков М.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXVIII, 2022 года.

Бесплатный доступ

В работе представлены предварительные результаты исследования функций каменных ударно-абразивных орудий верхнепалеолитической стоянки Ануй-2. Для реализации исследования был применен экспериментально-трасологический метод, который позволяет установить морфометрические характеристики макро- и микроследов утилизации на поверхности артефактов. Фиксация и визуализация как самих изучаемых инструментов, так и рабочих зон проводилась с помощью методов трехмерного моделирования. По итогам проведенного экспериментальнотрасологического изучения коллекция верхнепалеолитических инструментов стоянки Ануй-2 была увеличена вдвое. В настоящий момент комплекс ударно-абразивных орудий этого памятника можно рассматривать как наиболее многочисленную и значимую из зафиксированных в верхнем палеолите Алтая. Установлено, что изученные орудия применялись в рамках хозяйственно-бытовых операций ударного и абразивного характера. Основная часть коллекции представлена орудиями активного действия, посредством которых осуществлялась обработка каменного сырья путем ударного воздействия - расщепление, ретуширование, пикетаж. В меньшем количестве отмечены абразивы каменных изделий и наковальни. Согласно полученным данным, основами инструментов выступали целые гальки и их фрагменты, галечные отдельности со следами модификации, нуклевидные формы и сколы из осадочных и эффузивных пород. Численность и состав каменного инструментария отдельных археологических подразделений стоянки Ануй-2 коррелируют со свидетельствами активной первичной и вторичной обработки каменного сырья, фиксируемой на всех этапах заселения этого археологического объекта. Было установлено, что все выразительные инструменты для подготовки зоны расщепления нуклеусов пикетажем принадлежат пластинчатым комплексам двух нижних горизонтов, предварительно ассоциируемых с культурой начального верхнего палеолита.

Горный алтай, начальный верхний палеолит, ранний верхний палеолит, экспериментально-трасологический анализ, расщепление камня, ударно-абразивные каменные орудия, отбойники, пикетаж

Короткий адрес: https://sciup.org/145146361

IDR: 145146361 | УДК: 903.01 | DOI: 10.17746/2658-6193.2022.28.0058-0065

Текст научной статьи Функции каменных ударно-абразивных орудий памятника Ануй-2: предварительные результаты

Изучение каменных ударно-абразивных орудий занимает особое место в современном палеолитоведении Алтая. Выявление и функциональная атрибуция каменного инструментария в индустриях среднего и верхнего палеолита региона обычно осуществляется на основе функционального, экспериментального и петрографического анализов, трехмерного моделирования [Селецкий, Федорченко, Белоусова, 2020; Белоусова и др., 2021; Се-лецкий и др., 2021]. Очень часто при работе с коллекциями палеолитических комплексов Алтайского региона предметом экспериментально-трасологических изысканий становятся лишь единичные выразительные находки или небольшие выборки артефактов [Деревянко, Рыбин, 2003; Белоусова и др., 2017]. На этом фоне обращение к широким сериям каменных ударно-абразивных орудий позволяет выйти на уровень более глубоких реконструкций производственной и хозяйственной деятельности средне- и верхнепалеолитических обитателей региона. В данной работе комплексному изучению была подвергнута одна из наиболее представительных и разнообразных коллекций ударно-абразивных инструментов из минерального сырья эпохи верхнего палеолита, известных на территории Алтая. Цель настоящего исследования заключалась в реконструкции хозяйственно-бытовых операций, осуществляемых древним человеком посредством применения каменного инструментария на верхнепалеолитической стоянке Ануй-2, расположенной в северо-западной части Горного Алтая.

Материалы и методы исследования

Археологический памятник Ануй-2 относится к объектам открытого типа и соседствует с многослойной стоянкой Денисова пещера, расположенной на удалении 70 м. Оба объекта приурочены к правому борту долины р. Ануй, опирающемуся на склон г. Сосновая (1112 м). В административном отношении они находятся в Солонешенском р-не Алтайского края. Археологические полевые работы на памятнике осуществлялись в два этапа: в 1989 г. на участке раскопа 1 площадью 35 м2

(1037 каменных артефактов) и в 1990–1991 гг. на смежном участке раскопа 2 выше по склону общей площадью 79 м2 (ок. 15 тыс. каменных артефактов) [Археология…, 1990; Постнов, 1998; Природная среда…, 2003].

Источниковой базой настоящей работы выступили археологические коллекции раскопа 1990– 1991 гг. стоянки. В процессе полевых работ в пределах отложений литологических слоев 8–13 на данном участке памятника было отмечено несколько горизонтов обитания древнего человека и следы активной производственной деятельности по расщеплению каменного сырья, доставляемого на стоянку из галечника р. Ануй. Отложения содержали следы кострищ с размытыми контурами, скопления дебитажа и редких находок костного материала. По углю и гуминовым кислотам в 1990-х гг. была получена серия радиоуглеродных дат в диапазоне от 27125 до 21280 л.н.; облик каменных индустрий, данные биостратиграфии и геохронологии позволили отнести комплексы стоянки к среднему этапу верхнего палеолита [Орлова, 1995; Природная среда…, 2003].

Результаты нового этапа исследований, основанные на анализе пространственного распределения связей апплицирующихся артефактов и элементов сырьевых групп, подтвердили наличие на памятнике стратифицированных в археологическом отношении участков, а также позволили выявить более древние недатированные комплексы, по своим технико-типологическим характеристикам тяготеющие к начальному верхнему палеолиту (далее НВП) [Белоусова, 2022, в печати]. Согласно новым данным, заселение стоянки происходило как минимум в пять этапов. Наиболее древний горизонт E представлен пластинчатой индустрией, находящей аналогии в ранних комплексах кара-бомов-ской традиции НВП Алтая. Комплекс горизонта D предварительно может быть также отнесен к НВП с характерной пластинчатой индустрией. Горизонты B и С представлены двумя комплексами раннего верхнего палеолита, включая классический усть-каракольский этап, ассоциированный с ори-ньякоидными мелкопластинчатыми технологиями и типологически выразительными микролитами, а также чуть более ранний – с доминирующей от- щеповой составляющей в первичном расщеплении и редуцированной мелкопластинчатостью.

В результате исследования коллекций стоянки было выявлено 35 каменных ударно-абразивных орудий и их фрагментов. Формально, согласно схеме археологической стратификации 1990-х гг. для раскопа 2, артефакты принадлежат археологическим горизонтам 8 (n = 3), 9 (n = 4), 10 (n = 10) и 11 (n = 14). Ряд предметов не имеет точной привязки к конкретному подразделению (n = 4). Одно орудие было восстановлено из фрагментов, обнаруженных при разборе археологического горизонта 10 раскопа 2 1990–1991 гг. и горизонта 2 раскопа 1 1989 г. Анализ данных о пространственной локализации ударно-абразивных инструментов коллекции позволил установить принадлежность артефактов с маркировкой к конкретным культурным горизонтам в соответствии с новой схемой археологической стратификации [Там же]. Была установлена принадлежность орудий к горизонтам B (n = 5), C (n = 7) и D (n = 14); часть инструментов находилась в условиях, не позволяющих однозначно установить контекст – горизонты С/D (n = 2), С/D/Е (n = 1) и D/Е (n = 2). Функциональные исследования инструментов опирались на работу с микроскопом Альтами СМ0745-Т с увеличением от ×7 до ×45. Для трехмерного моделирования инструментов использовался сканер структурированного подсвета RangeVision Spectrum. Полученные модели подвергались последующей обработке в программах RangeVision ScanCentre, Geomagic Wrap, Geomagic Desing X, KeyShot 11 (все – trial version) для визуализации поверхности орудий в нескольких проекциях, без контраста и с картой кривизны сетки. В процессе интерпретации полученных данных применялась собственная коллекция экспериментальных эталонов и опубликованные результаты анализа инструментария стоянок Южной Сибири с близкой сырьевой базой.

Результаты исследования

В соответствии с характером признаков износа, выявленных в результате трасологического исследования, были предварительно установлены функции изучаемых инструментов: отбойники для расщепления камня (n = 11) ретушеры (n = 7), наковальни (n = 1), абразивы (n = 7), инструменты для подготовки зон расщепления нуклеусов пикетажем (n = 9).

Согласно полученным данным, в качестве основ для отбойников выступали целые и поперечно-фрагментированные овальные и округлые гальки (n = 5), пренуклеусы и сработанные нуклевидные формы для отщепов (n = 2), отдельности сырья со 60

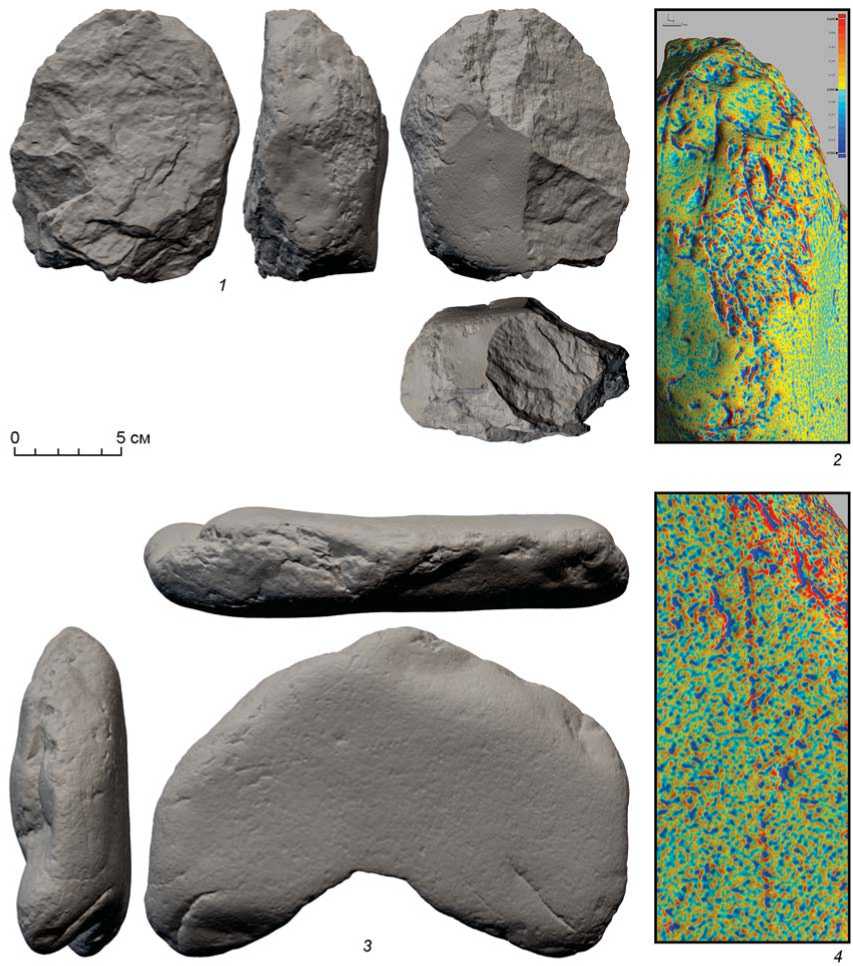

следами целенаправленной и интенсивной (до ¾ поверхности) модификации, противопоставленными рабочей поверхности (n = 4) (рис. 1, 1 ). Отбойники из галек и нуклевидных форм выполнены, преимущественно, из осадочных пород – песчаники и алевролито-песчаники; инструменты с признаками искусственной модификации – на окатанных отдельностях афировых и порфировых эффузивов. Рабочие зоны отбойников, как правило, приурочены к выступающим участкам с естественной поверхностью и сформированы крупными выбоинами и выщербинами, следами крупных механических повреждений и выкрошенностью. На боковых поверхностях отбойника на удлиненной гальке песчаника, восстановленного из двух частей, были выявлены протяженные участки с длинными тонкими линейными следами, сформированными до фрагментации, что позволяет рассматривать этот инструмент как полифункциональный.

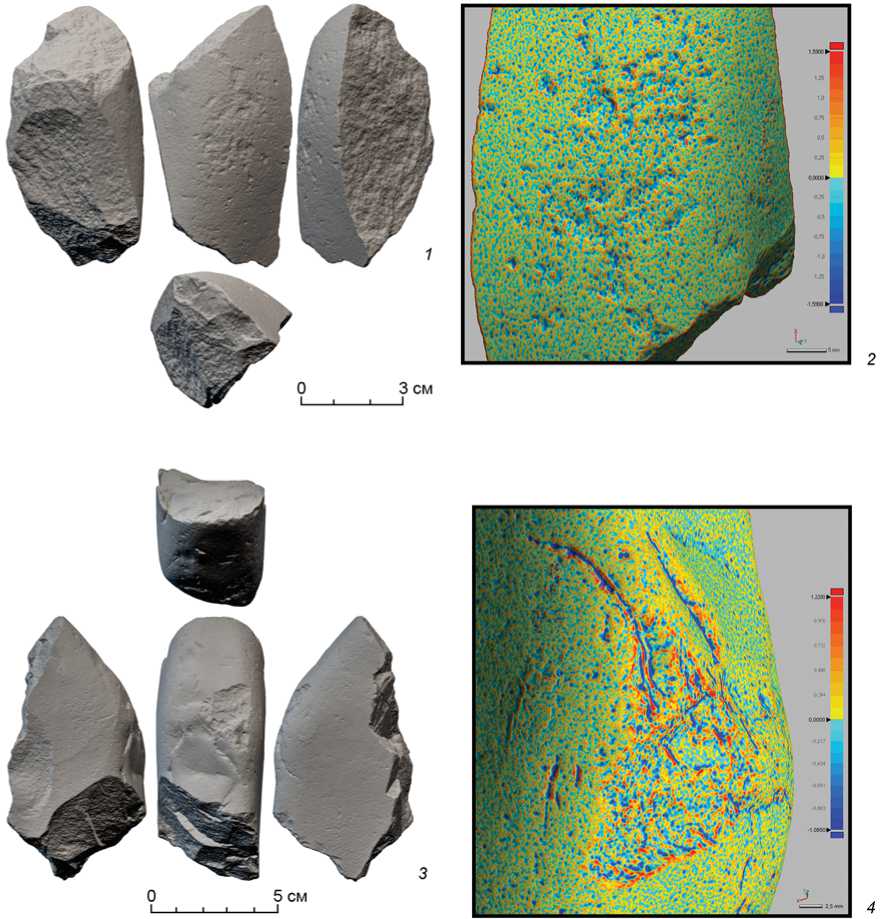

Ретушерами для обработки каменных изделий служили поперечно и/или продольно фрагментированные (n = 2) и целые окатанные отдельности (n = 1), а также гальки с негативами целенаправленной и интенсивной (до ¾ поверхности) модификации (n = 4) из осадочных пород – песчаников и алевролито-песчаников (рис. 2). Рабочие поверхности инструментов локализованы на вершинах, узких (локально и по периметру) и широких сторонах основ. Для ретушеров коллекции характерны мелкие выбоины и выщербины, линейные следы и реже – мелкие механические повреждения в виде негативов сколов; фиксируемые следы направлены, преимущественно, к центру орудий. Рядом с основной рабочей зоной одного из ретушеров отмечены признаки истирания в виде штриховых субпараллельных линий, что указывает на возможность его использования в т.ч. и как абразива.

Наковальня представлена целой уплощенной галькой песчаника подковообразной формы (см. рис. 1, 2 ). Рабочая зона инструмента со следами лунок, мелких выщерблин и линейных отметин расположена в центральной части на наиболее ровной поверхности основы. Размерность следов, их характеристика и выраженный износ поверхности позволяют предположить использование инструмента для расщепления каменного сырья.

Для абразивной обработки минерального и/или органического сырья использовались уплощенные, преимущественно целые окатанные отдельно сти (n = 5) и фрагменты (n = 2) галек осадочных пород – песчаников и алевролито-пес-чаников. Зоны утилизации, расположенные преимущественно на широких сторонах инструментов, сформированы штриховыми субпараллельными линиями со следами притертости, направленными

О 5 см

Рис. 1. Каменные ударно-абразивные орудия стоянки Ануй-2.

1 – отбойник для расщепления камня из горизонта С; 2 – рабочая зона со следами износа, возникшими от использования в качестве отбойника для расщепления каменного сырья; 3 – наковальня для расщепления камня из горизонта D; 4 – следы износа от расщепления.

как диагонально, так и параллельно продольным краям основ. Сильная деформация поверхности орудия и облик выявленных следов износа больше соответствуют использованию этих артефактов для обработки твердого минерального сырья, нежели охры и ко сти.

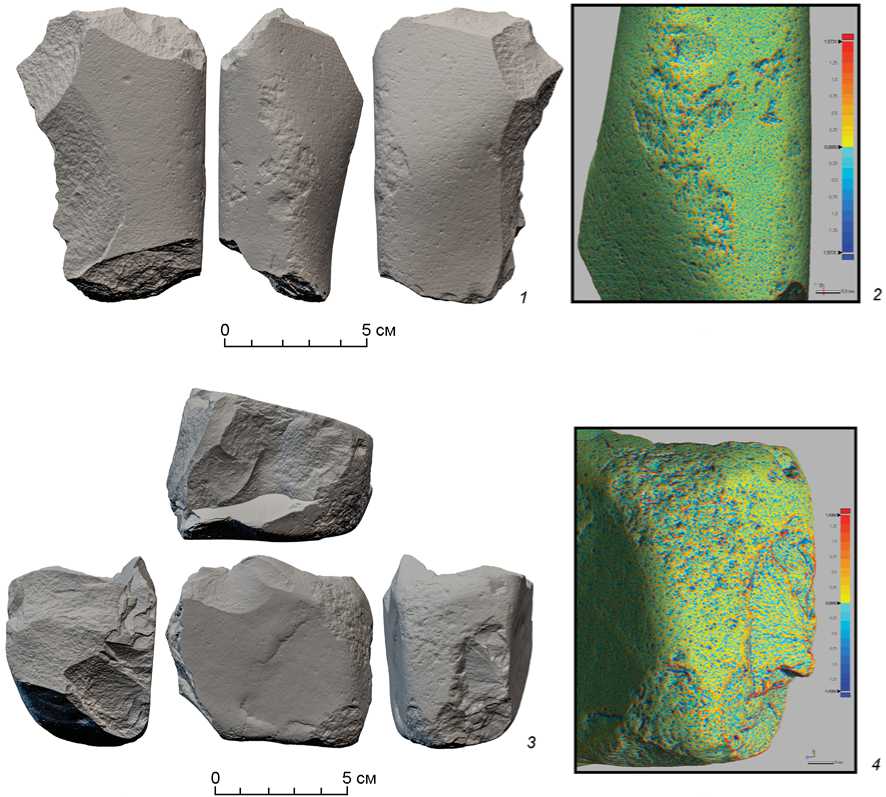

Инструменты для подготовки и/или подправки зон расщепления нуклеусов в технике пикетажа (рис. 3) выполнены на технических сколах (n = 1), сработанных нуклеусах (n = 2) и нукле-видных фрагментах галечного сырья (n = 2) из осадочных и вулканических пород – алевролитов, песчаников, алевролито-песчаников и афировых эффузивов. Кроме того, в качестве основ для подобного рода орудий выступали фрагменты галек (n = 1) и галечные отдельности (n = 4) осадочных пород со следами целенаправленной и интенсивной модификации, противопоставленными рабочей поверхности. Следы износа на инструментах, как правило, приурочены к выпуклым или узким участкам галечной поверхности, вершинам или ребрам поверхности скалывания. Рабочие зоны образованы забитостью, мелкими негативами сколов и линейными зарубками перпендикулярной и диагональной ориентации, неглубокими выщербинами и микротрещинами.

Рис. 2. Каменные ретушеры стоянки Ануй-2.

1 - ретушер из культурного горизонта D; 2 , 4 - визуализация рабочих зон ретушеров, выполненная посредством использования карты кривизны сетки; 3 - ретушер из культурного горизонта C.

Корреляция данных по пространственному залеганию выявленных ударно-абразивных инструментов и их функционального назначения позволяет сделать несколько выводов. В археологическом комплексе горизонта B отмечены исключительно ретушеры (n = 1) и отбойники (n = 3), включая отдельные оригинальные полифункциональные инструменты. Близкую тенденцию демонстрирует коллекция инструментов нижележащего горизонта С: она включает отбойники (n = 1), ретушеры (n = 2), при этом дополнена несколькими абразивами (n = 2), орудием с двойной функцией - абра-зив/ретушер (n = 1) и инструментом для подправки зоны расщепления (n = 1). Характер основ инструментов одинаково разнообразен в комплексах го-62

ризонтов В и С - это сработанные бессистемные нуклеусы, целые гальки и их фрагменты, а также модифицированные окатанные отдельности из осадочных и вулканических пород. Присутствие в обсуждаемом комплексе абразивных инструментов с выразительными следами износа от работы по каменному сырью коррелирует с находками украшений со следами шлифовки - подвесок из серпентинита и раковины пресноводного моллюска [Природная среда..., 2003].

Наиболее представительна по своему составу коллекция горизонта D, в нее вошли наковальня (n = 1), отбойник на целой гальке (n = 1) со следами интенсивного износа, отбойники на гальках со следами целенаправленной модификации, противопо-

Рис. 3. Инструменты для подготовки и подправки зон расщепления нуклеусов стоянки Ануй-2.

1, 3 – орудия из культурного горизонта D; 2 , 4 – визуализация рабочих зон артефактов, выполненная посредством использования карты кривизны сетки.

ставленными рабочей поверхности (n = 3), орудия для подправки зоны расщепления в технике пикетажа (n = 5) на аналогично модифицированных заготовках и нуклевидных фрагментах галек, абразивы (n = 3) на небольших целых уплощенных гальках, ретушеры на фрагментированных гальках и гальках со следами модификации сколами. Пространству одного из двух нижних горизонтов D или E принадлежат также два инструмента для подправки нуклеуса в технике пикетажа на фрагменте гальки и массивном техническом сколе.

Обсуждение и выводы

Результаты настоящего исследования позволили существенно скорректировать имеющиеся данные о численности и функциональной вариабельности ударно-абразивных орудий верхнего палеолита стоянки Ануй-2. Ранее в процессе первичного анализа материалов археологических горизонтов 9–12 ис- следователями было отмечено 17 находок каменных инструментов разных типов: отбойников, ретушеров и наковален [Природная среда…, 2003]. По итогам проведенного экспериментально-трасологического изучения коллекция верхнепалеолитических каменных инструментов была увеличена вдвое. Исходя из полученных данных, сегодня мы можем рассматривать коллекцию ударно-абразивных орудий стоянки Ануй-2 как наиболее многочисленную и значимую из зафиксированных в верхнем палеолите региона. В целом, описанная специфика инструментария отдельных археологических подразделений соответствует заранее ожидаемым тенденциям: во-первых, их численность и состав теперь коррелируют со свидетельствами активной первичной и вторичной обработки каменного сырья, фиксируемой на всех этапах заселения стоянки; во-вторых, все выразительные инструменты для пикетажа принадлежат пластинчатым комплексам двух нижних горизонтов, предварительно ассоциируемых с культурой начального верхнего палеолита. В целом, стоит отметить, что аналогичный набор каменного инструментария характерен и для других верхнепалеолитических индустрий начального и раннего верхнего палеолита Алтайского региона, известных в Денисовой пещере, на стоянках открытого типа Усть-Каракол-1 и Кара-Бом [Белоусова и др., 2017; Селецкий, Федорченко, Белоусова, 2020; Белоусова и др., 2021].

В качестве относительно нового и яркого компонента проанализированной коллекции мы рассматриваем инструменты на гальках со следами интенсивной модификации – усекающей, притупляющей края, формирующей ребра или вогнутые края. Такие признаки несут более 50 % артефактов коллекции (n = 13), даже не учитывая инструменты на нуклевидных формах или фрагментированных гальках. Не углубляясь в специальное исследование орудий такого типа, мы можем предположить, что модификация в ряде случаев была связана с необходимостью придать используемой основе форму, удобную для удержания в руке. Этому предположению соответствует часто фиксируемая контрпозиция рабочих участков и зон модификации, равно как и характер подработки. Судя по всему, гальки вулканических пород чаще требовали модификации, чем гальки из осадочного сырья: все ударноабразивные орудия из вулканических пород (n = 7) имеют признаки модификации основы. Как показывает опыт отбора каменного материала для экспериментальных исследований из русла р. Ануй, гальки вулканических пород имеют большую размерность и в целом хуже окатывались до удобной яйцевидной или подпрямоугольной формы. Детальные исследования коллекции в дальнейшем позволят более аргументированно судить о предпосылках фиксируемых модификаций, а также о позиции последних в цепочке операций по подготовке и использованию орудий.

В целом, мы приходим к выводу, что изучение ударно-абразивных инструментов, и в частности изделий с модификацией, является системно значимым для понимания структуры индустрий стоянки. Реконструкция стратегий расщепления, позиционирование того или иного скола в технологической последовательности далее должно производиться с учетом весомой доли в коллекции стоянки отще-пов и других отходов модификации инструментов для расщепления.

Экспериментально-трасологический и технологический анализы ударно-абразивных орудий стоянки Ануй-2 выполнены в рамках проекта РНФ № 20-78-10125 «Ди-64

намика культурного развития и освоение человеком Алтая в начале верхнего палеолита: стратегии жизнеобеспечения, палеотехнологии, мобильность». Исследование пространственного контекста находок выполнено в рамках проекта НИР ИАЭТ СО РАН № FWZG-2022-0007 «Геохронология культурно-исторических процессов в плейстоцене – голоцене Северной Азии на основе комплексного исследования геоархеологических объектов».

Список литературы Функции каменных ударно-абразивных орудий памятника Ануй-2: предварительные результаты

- Археология и палеоэкология палеолита Горного Алтая / А.П. Деревянко, Ю.В. Гричан, М.И. Дергачев, А.Н. Зенин, С.А. Лаухин, Г.М. Левковская, А.М. Малолетко, С.В. Маркин, В.И. Молодин, Н.Д. Оводов, В.Т. Петрин, М.В. Шуньков. - Новосибирск: Изд-во ИИФФ СО АН СССР, 1990. - 158 с.

- Белоусова Н.Е. Новая культурно-хронологическая последовательность стоянки Ануй-2: предварительные результаты // Археологические культуры Сибири в контексте кросс'-культурных контактов в Евразии: к 300-летию первых научных археологических раскопок в Сибири (1722 г.): мат-лы Междунар. археолог, конф. мол. исслед. (Новосибирск, 21-25 ноября 2022 г.). - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2022 (в печати).

- Белоусова Н.Е., Федорченко А.Ю., Рыбин Е.П., Козликин М.Б. Особенности технологии производства крупных пластин в индустриях начала верхнего палеолита Горного Алтая // Труды V (XXI) Всероссийского археологического съезда в Барнауле - Белокурихе. - Т. I. -Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2017. - C. 16-21.

- Белоусова Н.Е., Селецкий М.В., Федорченко А.Ю., Кулик Н.А. Каменные ударно-абразивные орудия верхнего палеолита стоянки Усть-Каракол-1 (по материалам раскопа 1986 г.) // Новые материалы и методы археологического исследования. Мат-лы VI конф. мол. ученых. -М.: Изд-во ИА РАН, 2021. - С. 9-11.

- Деревянко А.П., Рыбин Е.П. Древнейшее проявление символической деятельности древнего человека на Горном Алтае // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2003. - № 3. - С. 27-50.

- Орлова Л.А. Радиоуглеродное датирование археологических памятников Сибири и Дальнего Востока // Методы естественных наук в археологических реконструкциях. Ч. II / отв. ред. А.П. Деревянко, Ю.П. Холюшкин. - Новосибирск, 1995. - С. 205-232.

- Постнов А.В. Поздний палеолит бассейна р. Ануй: дис.. канд. ист. наук. - Новосибирск, 1998. - 250 с.

- Природная среда и человек в палеолите Горного Алтая / А. П. Деревянко, М. В. Шуньков, А. К. Агаджанян, Г.Ф. Барышников, Е.М. Малаева, В.А. Ульянов, Н.А. Кулик, А.В. Постнов, А.А. Анойкин. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2003. - 448 с.

- Селецкий М.В., Федорченко А.Ю., Белоусова Н.Е. Опыт функционального исследования ударно-абразивных орудий палеолитических комплексов Горного Алтая // Актуальная археология 5. Мат-лы междунар. науч. конф. мол. ученых. - СПб.: Невская Типография, 2020. -С. 161-164.

- Селецкий М.В., Федорченко А.Ю., Чистяков П.В., Маркин С. В., Колобова К. А. Ударно-абразивные каменные орудия из Чагырской пещеры: Результаты функционального анализа // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2021. - № 2. - С. 23-31.