Функция эндотелия и морфофункциональное состояние клеток крови в бассейнах ишемизированных конечностей при различных видах хирургического лечения больных облитерирующим атеросклерозом

Автор: Кательницкий Игорь Иванович, Плескачев Сергей Александрович, Буриков Максим Алексеевич, Мационис Александр Эдуардович, Повилайтите Патриция Эдмундовна

Журнал: Клиническая практика @clinpractice

Рубрика: Оригинальные исследования

Статья в выпуске: 1 (5), 2011 года.

Бесплатный доступ

Целью работы было изучение морфологического состояния форменных элементов крови в бассейнах ишемизированных конечностей и их динамики в результате выполнения различных видов оперативного лечения. Выполнение сочетанного оперативного лечение оказывает более выраженный нормализующий эффект по сравнению с изолированными реконструктивными операциями. Применение поясничной симпатэктомии для лечения больных с окклюзионными поражениями артерий нижних конечностей и различной степенью ишемии приводит к снижению эндотелиальной дисфункции и нормализации целого ряда параметров, характеризующих морфологию и функционирование основных форменных элементов крови – эритроцитов и тромбоцитов. Установлено снижение деформации эритроцитов, что свидетельствует о восстановлении пластичности эритроцитарных мембран, существенно снижается степень агглютинации красных кровяных телец. По полученным данным, влияние симпатэктомии зависит от тяжести заболевания, и в целом наибольшая эффективность отмечается при II и III степени ишемии.

Эндотелин1, морфофункциональное состояние клеток, медикаментозное лечение больных облитерирующим атеросклерозом

Короткий адрес: https://sciup.org/14338361

IDR: 14338361

Текст научной статьи Функция эндотелия и морфофункциональное состояние клеток крови в бассейнах ишемизированных конечностей при различных видах хирургического лечения больных облитерирующим атеросклерозом

Введение. Изучение роли эндотелия в патогенезе сердечно-сосудистых заболеваний, и в частности хронических облитерирующих заболеваний артерий нижних конечностей, привело к пониманию, что эндотелий регулирует не только периферический кровоток, но и другие важные функции [1, 2, 4, 8]. Именно поэтому объединяющей стала концепция об эндотелии как о мишени для профилактики и лечения патологических процессов. Дисфункция эндоте- лия, прогрессирующая при развитии окклюзионных поражений артерий нижних конечностей – это, прежде всего, дисбаланс между продукцией, с одной стороны, вазодилатирующих, ангиопротективных, антипролиферативных факторов (NO, простациклины, тканевой активатор плазминогена, эндотелиального гиперпо-ляризующего фактора) и с другой стороны - вазоконстриктивных, протромботических, пролиферативных факторов (эндотелин, супероксид-анион, тромбоксан А2, ингибитор тканевого активатора плазминогена) [5, 10, 13].

Наряду с эндотелиальной дисфункцией определенную роль в формировании хронических облитерирующих заболеваний сосудов с последующей ишемией нижних конечностей играет нарушение функционирования основных форменных элементов крови – эритроцитов и особенно тромбоцитов [3, 6, 9]. С другой стороны, благодаря повышенной лабильности именно тромбоциты и эритроциты первыми реагируют своей морфофункциональной нормализацией на улучшение условий кровотока, в том числе связанное с оперативным воздействием [11, 12].

Целью работы было изучение морфологического состояния форменных элементов крови в бассейнах ишемизированных конечностей и их динамики в результате выполнения различных видов оперативного лечения.

Материалы и методы

Проанализированы результаты клинических наблюдений 115 больных с атеросклеротическими окклюзиями артерий нижних конечностей, разделенных на две группы. Первую группу составили 66 пациентов, которым проводили реконструктивные операции на артериях нижних конечностей, вторую группу – 49 пациентов, которым реконструктивную операцию дополняли поясничной симпатэктомией. По возрасту, степени ишемических изменений больные обеих групп были сопоставимы.

Для изучения состояния функции эндотелия у больных определяли уровень концентрации эндотелина-1 в плазме крови, оттекающей из ишемизированной зоны, контролем служили показатели эндотелина-1 в венозной крови, взятой из кубитальных вен и бедренной вены здоровой нижней конечности. Исследование концентрации эндотелина-1 проводили на иммуноферментном планшетном фотометре «Эфос - 9305» (Россия) с использованием тест-системы (иммуноферментного набора для количественного определения эндотелина в биологических жидкостях) фирмы BIOMEDICA

Gmbh (Австрия), норма составила 0,8-1,1 фмоль/мл.

С целью изучения морфофункционального состояния клеток у 60 больных проведено морфологическое исследование форменных элементов крови до и после лечения. Результаты исследований обработаны на персональном компьютере IBM PC/AT при помощи стандартного пакета программ Microsoft Exel-2000, программы для обработки статистических материалов "БИОСТАТ". Статистическую обработку морфологических данных проводили по t-критерию Стьюдента.

Результаты и их обсуждение

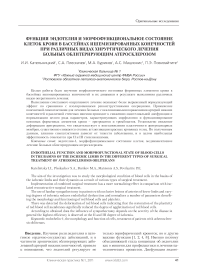

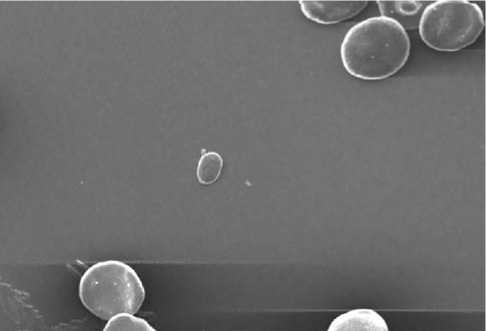

Изучение ультраструктуры эритроцитов и тромбоцитов пациентов со II Б степенью ишемии показало, что у большинства больных этой группы отмечается заметная активация тромбоцитарного звена. Кровяные пластинки имеют различные размеры, их поверхность неровная, с многочисленными выростами. Эритро-циты-дискоциты также деформированы, практически не наблюдается гладких дисков. Многие тромбоциты адгезированы к поверхности эритроцитов. Сами эритроциты формируют микроконгломераты, дисковидная форма нарушена, имеется эхиноцитарная и стоматоцитар-ная деформация I-II степени (мишеневидные клетки, стоматоциты, овалоциты) (рис. 1).

Рис. 1. Конгломераты из эритроцитов в крови больного с облитерирующим атеросклерозом до начала лечения х 502 раза

Встречаются конгломераты из лейкоцитов и эритроцитов, а также единичные довольно крупные микротромбы, состоящие только из эритроцитов, что соответствует значительному усилению агглютинации клеток, возможно, в связи с изменениями свойств наружной мембраны (рис. 2).

В то же время на отдельных полях зрения эритроциты имеют форму обычных дискоци-тов, и активация тромбоцитов не так заметна.

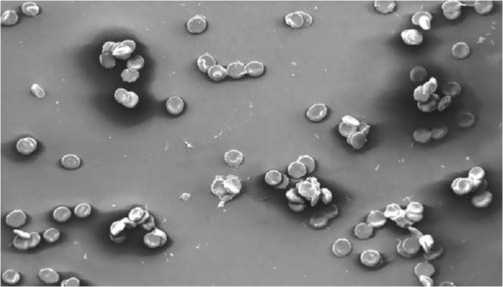

Рис. 2. Эритроциты, имеющие признаки эхиноцитарной трансформации в крови больного облитерирующим атеросклерозом до лечения х 2705

Вместе с тем изменения формы эритроцитов нельзя назвать выраженными, описанные сдвиги обратимы. Кроме того, установлена активация тромбоцитов, в целом ультраструктура эритроцитов и тромбоцитов свидетельствует о наличии альтераций клеточных компонентов крови, которые способствуют микротром-бообразованию и нарушению реологических свойств крови уже при II Б степени ишемии. Показатели эндотелина-1 составили 1,73+0,11 фмоль/мл (табл. 1).

При III степени ишемии выявлены заметно более значительные изменения. На малом увеличении обнаруживалась более выраженная

Таблица 1

Динамика показателей эндотелина-1 (фмоль/мл) у больных с различными степенями ишемии нижних конечностей в процессе лечения

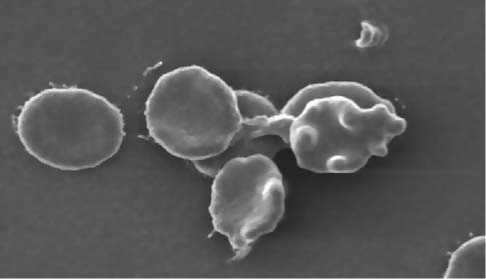

Рис. 3. "Монетный столбик" из эритроцитов, кровь больного облитерирующим атеросклерозом до лечения х 2705

При этом в отличие от больных со степенью ишемии II Б в составе эритроцитарных конгломератов нередко присутствуют активированные тромбоциты, то есть происходит образование смешанных внутрисосудистых микротромбов. Наличие монетных столбиков (сладж-синдрома) свидетельствует о значительном нарушении реологии крови. Следовательно, при III степени ишемии отмечается значительно более выраженная активация тромбоцитарного звена гемостаза. Показатели эндотелина-1 при этой степени составили 1,86±0,47 фмоль/мл.

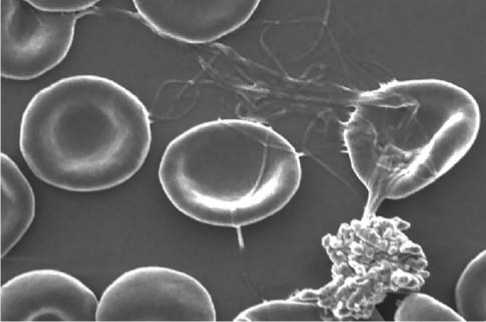

Еще более выраженные альтерации выявляются при анализе ультраструктуры форменных элементов крови больных с IV степенью ишемии. На малых увеличениях все эритроциты деформированы, образуют конгломераты между собой или с активированными тромбоцитами. Заметно более существенна у больных этой группы деформация эритроцитов: кроме многочисленных эхиноцитов I-II порядка нередкой находкой являются «клетки-репьи» – эхи-ноциты III порядка. Кроме эритроцитарных конгломератов и смешанных микротромбов, появляются «белые» тромбы, образующиеся за счет слипания тромбоцитов и лимфоцитов или лейкоцитов. Помимо признаков резкой активации тромбоцитов в виде их агрегации, деформации, образования отростков, у больных этой группы отмечается появление в составе микроконгломератов не только отростчатых активированных тромбоцитов, но и нитей и пучков полимеризованного фибрина, которые фиксируют форменные элементы крови. Фибриновые нити образуют своеобразную сеть, в которой застревают многочисленные эритроциты, что, безусловно, значительно ухудшает условия кровотока и свидетельствует о тяжелом дисбалансе свертывающей и противосвертывающей систем у пациентов этой группы (рис. 4). Показатели эндотелина-1 при этом достигали 2,47±0,32 фмоль/мл.

Рис. 4. Эритроциты, опутанные фибриновыми нитями у больных с IV клинической степенью ишемии х 2705 раза

Проведенные реконструктивные операции у пациентов первой группы приводили к снижению показателей эндотелина-1 в крови, оттекающей из зоны ишемии. При этом у пациентов с исходной II Б степенью ишемии значения эндо-телина-1 уменьшались на 0,59±0,30 фмоль/мл, при III степени – на 0,60±0,18 фмоль/мл. При IV степени отмечалось менее выраженное снижение значений (на 0,59±0,27) и концентрация эндотелина-1 оставалась значительно выше нормы (1,95±0,36 фмоль/мл). В группе больных с сочетанным оперативным лечением отмечали снижение показателей эндотелина-1 у пациентов со II степенью ишемии на 0,81±0,29, то есть достигали показателей нормы (табл. 1).

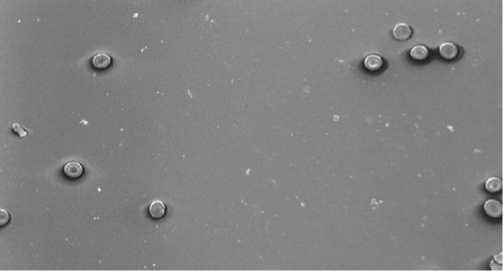

Анализ ультраструктуры эритроцитов и тромбоцитов больных с II Б степенью ишемии у пациентов второй группы позволил установить заметную нормализацию строения исследуемых форменных элементов крови при хорошем клиническом эффекте. Эритроциты на большинстве полей зрения расположены свободно, что свидетельствует о сохранности компонентов эритроцитарных мембран, включая их заряд (рис. 5).

Рис. 5. Гладкий тромбоцит правильной формы у больного с

III степенью ишемии после сочетанного оперативного лечения х 2705 раза

Слипание эритроцитов регистрируется значительно реже, деформированные клетки единичны, количество тромбоцитов несколько увеличено, однако их активация в виде появления отростчатых форм минимальна.

Изолированное оперативное лечение у больных с ишемией III степени приводило к снижению эндотелина-1 до 1,28±0,21 фмоль/мл, а сочетанное оперативное лечение уменьшало этот показатель до 1,03±0,24 фмоль/мл (табл. 1). При этом отмечалась существенная нормализация ультраструктурных альтераций исследуемых форменных элементов. Эритроциты имеют правильную форму, их агглютинация выражена незначительно, в кровотоке появляются неактивные формы тромбоцитов – гладкие пластинки (рис. 6). У большинства больных форма эритроцитов заметно нормализуется, но увеличение количества тромбоцитов по-прежнему заметно, хотя формирования отростков на тромбоцитах и не отмечается.

Рис. 6. Эритроциты-дискоциты больного после сочетанного оперативного лечения, отсутствие микроконгломератов х 502

При IV степени ишемии показатели эндоте-лина-1 после проведенного лечения у пациентов первой группы оставались повышенными, однако во второй группе отмечено более резкое снижение показателей с 2,51±0,47 до 1,25±0,31 фмоль/мл по сравнению с первой группой, где показатели уменьшились с 2,54±0,41 до 1,95 ±0,34 фмоль/мл. Таким образом, очевидно более выраженное нормализующее влияние сочетанного оперативного лечения на функциональное состояние эндотелия в ишемизированных конечностях. В крови больных этой группы обнаруживаются измененные форменные элементы крови, однако их число заметно уменьшается после дополнения реконструктивной операции поясничной симпатэктомией.

Кроме того, до лечения у больных наблюдалось значительное количество крупных тромбоцитов, что соответствует данным визуального анализа – наличию большого числа активированных крупных отростчатых форм кровяных пластинок. После лечения у пациентов второй группы большая часть тромбоцитов имеет средние размеры (около 80% тромбоцитов), число крупных тромбоцитов снижается. Площадь гранул в тромбоцитах достоверно снижается после лечения ПГЕ 1 с 1,75 до 1,42 квадратных микрона (p ≤ 0,01). При этом после лечения в крови больных превалируют тромбоциты с гранулами меньшей площади.

Анализ изменений площадей гранул в тромбоцитах у больных с разной степенью ишемии показывает, что достоверное уменьшение этого параметра имеет место при II Б и III степени и при IV степени ишемии влияния на этот параметр отсутствуют. Полученные результаты позволяют предположить, что при IV степени ишемии эффект поясничной симпатэктомии еще не развился, поскольку имеются признаки омоложения пула тромбоцитов у этих больных, и соответствующие ультраструктурные отличия, по-видимому, проявятся позже.

Проведенный рентгеноспектральный микроанализ состава тромбоцитарных фракций пациентов исследуемых групп показал, что у пациентов второй группы наблюдается достоверное и значительное увеличение содержания кислорода в тромбоцитах приблизительно на 5% (p≤0,001), достоверно увеличивается содержание натрия, количество калия незначительно уменьшается, что свидетельствует о снижении активности работы Na+-K+-ATP-аз. Наиболее существенны сдвиги в содержании кальция – уровень этого элемента заметно и высоко достоверно снижен после лечения (p≤0,001).

В эритроцитах, как и в тромбоцитах, после выполнения симпатэктомии достоверно увеличивается весовое содержание кислорода (p ≤ 0,001), незначительно уменьшается содержание натрия и магния в эритроцитах, что соответствует нормализующему влиянию на мембраны клеток. Достоверное и существенное увеличение этих параметров отмечается при III и IV степенях ишемии. У больных со степенью ишемии II Б достоверных отличий не наблюдается, возможно, в связи с минимальностью альтераций эритроцитов пациентов до лечения.

Заключение. Таким образом, у больных облитерирующим атеросклерозом нижних конечностей в крови ишемизированных бассейнов наблюдаются существенные нарушения функции эндотелия кровеносных сосудов, и наступают нарушения структуры и функции клеток крови, коррелирующие с выраженностью ишемических изменений. Выполнение сочетанного оперативного лечение оказывает более выраженный нормализующий эффект по сравнению с изолированными реконструктивными операциями. Применение поясничной симпатэктомии для лечения больных с окклюзионными поражениями артерий нижних конечностей и различной степенью ишемии приводит к снижению эндотелиальной дисфункции и нормализации целого ряда параметров, характеризующих морфологию и функционирование основных форменных элементов крови – эритроцитов и тромбоцитов. Установлено снижение деформации эритроцитов, что свидетельствует о восстановлении пластичности эритроцитарных мембран, существенно снижается степень агглютинации красных кровяных телец. Последний параметр свидетельствует о восстановлении наружного отрицательного заряда их мембран. При этом растет насыщение эритроцитов кислородом, что наряду с восстановлением реологических свойств способствует снижению уровня тканевой гипоксии. Не менее существенно влияние сочетанного оперативного лечения на тромбоциты – отмечена не только дезактивация, уменьшение адгезии, снижение деформации, но и нормализация функционирования тромбоцитов за счет сокращения их дегрануляции. По полученным данным, влияние симпатэктомии зависит от тяжести заболевания, и в целом наибольшая эффективность отмечается при II и III степени ишемии.

Список литературы Функция эндотелия и морфофункциональное состояние клеток крови в бассейнах ишемизированных конечностей при различных видах хирургического лечения больных облитерирующим атеросклерозом

- Алмазов В.А., Гуревич В.С., Попов Ю.Г. и соавт. Структура и функция рецепторов тромбоцита человека//Гематология и трансфузиология. 1990. № 10. С. 25-29.

- Балуда В.П., Балуда М.В., Деянов И.И., Тлепшуков И.К. Физиология системы гемостаза. М., 1995. 245 с.

- Горбатенкова Е.А., Азизова О.А., Дубровин М.Ю. и соавт. Структурно-функциональные изменения тромбоцитов при экспериментальном атеросклерозе//Бюлл. экспер. биол. мед. 1984. № 2. С. 149-152.

- Мазур Э.М. Тромбоциты//В кн. Патофизиология крови. Ф.Д. Шиффман. М.,С.Пб.: Бином, 2001. С. 149-281.

- Покровский А.В., Москаленко Ю.Д., Кияшко В.А. Реконструктивные операции при тяжелой ишемии нижних конечностей//Хирургия. 1997. № 11. С. 2027.

- Сороковой В.И., Моченова Н.Н., Никитина Г.М. Ультраструктура эритроцитов при кальций-активируемом старении in vitro//Бюлл. экспер. биол. мед. 1994. № 5. С. 555-558.

- Шиффман Ф.Дж. Патофизиология крови. М.: Бином, 2001. 448 с.

- Dominguez L.J., Barbagallo M., Sowers J.R., Resnick L.M. Magnesium responsiveness to insulin and insulinlike growth factor I in erythrocytes from normotensive and hypertensive subjects//J. Clin. Endocrinol. Metab 1998. Vol. 83 (12). P. 4402-4407.

- Hadengue A.L., DelPino M., Simon A., Levenson J. Erythrocyte disaggregation shear stress, sialic acid, and cell aging in humans//Hypertension. 1998. Vol. 32 (2). P. 324-330.

- Kosch M., Hausberg M., Westermann G. et al. Alterations in calcium and magnesium content of red cell membranes in patients with primary hypertension//Am. J. Hypertension. 2000. Vol. 14 (3). P. 254-258.

- Lluch M.M., de la Sierra A., Poch E. et al. Erythrocyte sodium transport, intraplatelet pH, and calcium concentration in saltsensitive hypertension//Hypertension. 1996. Vol. 27 (4). P. 919-925.

- Lominadze D., Joshua I.G., Schuschke D.A. Increased erythrocyte aggregation in spontaneously hypertensive rats//Am. J. Hypertens. 1998. Vol. 11 (7). P. 784-789.

- Russo C., Olivieri O., Girelli D. et al. Antioxidant status and lipid peroxidation in patients with essential hypertension//J. Hypertens. 1998. Vol. 16 (9). P. 1267-1271.

- Thomas T.H., Rutherford P.A., Vareesangthip K. et al. Erythrocyte membrane thiol proteins associated with changes in the kinetics of Na/Li countertransport: a possible molecular explanation of changes in disease//Eur. J. Clin. Invest. 1998. Vol. 28 (4). P. 259-265.