Функциональная готовность спортсмена

Автор: Фомкин П.А., Киш А.А., Богоявленских Н.С., Жаркова К.Н.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Спортивная медицина

Статья в выпуске: 4 т.13, 2017 года.

Бесплатный доступ

Цель: исследование адаптационных и функциональных резервов спортсменов, представителей спорта высших достижений, и разработка методологии оценки единого показателя функциональной готовности спортсмена. Материал и методы. Исследование выполнено с привлечением 33 спортсменов, членов сборной команды РФ по легкой атлетике. Из них 20 мужчин (средний возраст 24 года) и женщин (средний возраст также 24 года). Использованы методы врачебного осмотра, компрессионная осциллометрия, вариабельность сердечного ритма, биоимпедансометрия, биоэлектрография, эргоспирометрическое тестирование по протоколам с учетом легкоатлетического амплуа и статоэргометрическая нагрузка. Результаты. Проанализированы и составлены диапазоны значений параметров, относящихся к функциональной готовности спортсменов сборной команды по легкой атлетике. Заключение. Исследован методологический подход к оценке функциональной готовности спортсменов-легкоатлетов. Оценки данных параметров служат врачу команды и тренеру ориентиром для внесения изменения в тренировочный процесс в целях достижения наилучшего результата каждым конкретным спортсменом.

Балльная оценка, рейтинг спортсмена, спорт высших достижений, функциональная готовность, шкалирование

Короткий адрес: https://sciup.org/14918575

IDR: 14918575

Текст научной статьи Функциональная готовность спортсмена

1Введение. Спортивные достижения третьего тысячелетия зарабатываются всё более тяжким трудом как высококвалифицированных спортсменов, так и профессиональной команды медико-биологического сопровождения сборных команд [1]. Текущее состояние большого спорта таково, что тренер и спортивный врач должны знать как можно больше об уровне здоровья своих подопечных для взвешенной оценки результатов тренировочных сборов и ответственных соревнований в команде [2]. Однако уровень здоровья — не абстрактное понятие и не явление отсутствия заболевания, а вполне конкретная количественная характеристика показателей функционального состояния организма, функциональных (адаптационных) резервов организма и его дееспособности [3].

Под функциональным состоянием организма понимают интеграцию уровней активности различных физиологических систем, определяющую особенности осуществления деятельности. Функциональное состояние имеет тоническую составляющую (базовый уровень активности основных физиологических систем (общий обмен, гормональный статус, соотношение активности парасимпатического и симпатического отделов нервной системы)) и физические компоненты, формирующиеся при необходимости реализации определенных, функционально значимых видов деятельности [4]. В то же время функциональные (адаптационные) резервы организма представляют собой диапазон возможных изменений функциональной активности систем организма, который может быть обеспечен активационными и регуляторными механизмами по поддержанию жизнедеятельности и адаптивных свойств саморегули-руемых систем организма [5].

Для столь многопараметрической системы вычленить всего один какой-либо значимый показатель не представляется возможным, поэтому целью данной работы стала разработка методологии оценки

единого показателя функциональной готовности спортсмена через параметры его функциональных и адаптационных резервов [6].

Использованные нами методы оценки функциональных и адаптационных резервов организма спортсменов призваны дать спортивному врачу наиболее полную картину текущего состояния спортсмена, однако разнонаправленность данных методов или же, наоборот, дублирование некоторых функций часто приводят к неправильной интерпретации полученных данных и, как следствие, к неверной трактовке результатов обследования [7]. В целях интеграции разнообразных методов оценки, а также унификации проведения углубленных медицинских обследований спортсменов нами введен термин «функциональная готовность спортсмена».

Под функциональной готовностью мы понимаем готовность функциональных систем организма спортсмена к реализации максимальных спортивных результатов на учебно-тренировочных сборах, способствующую выведению на пик спортивной формы к соревнованиям. Самый главный критерий оценки здесь — успешное выполнение заданной специфической в зависимости от вида спорта тестовой нагрузочной пробы, выполняемой до степени отказа. Уровни замеряемых физиологических параметров организма спортсменов (до, во время выполнения и после нагрузочной пробы) характеризуют функциональную, психофизиологическую и психосоматическую готовность к работе на пределе возможностей организма [8].

Таким образом, целью настоящего исследования явилось изучение адаптационных и функциональных резервов спортсменов, представителей спорта высших достижений, и разработка методологии оценки единого показателя функциональной готовности спортсмена.

Материал и методы. Исследование выполнено с привлечением 33 спортсменов, членов сборной команды РФ по легкой атлетике. Из них 20 мужчин (средний возраст 24 года) и женщин (средний возраст также 24 года).

Распределение исследуемых спортсменов в зависимости от уровня мастерства: мастера спорта международного класса (МСМК) (12 чел., средний возраст 26 лет); мастера спорта (МС) (11 чел., средний возраст 21 год); кандидаты в мастера спорта (КМС) (10 чел., средний возраст 18 лет).

В целях дальнейшей обработки и анализа полученных данных спортсмены были объединены в две группы по критерию величины нагрузок, предложенному В. С. Фарфелем (1969) [9] и Ю. В. Верхошанским (1985) [10]. Первая группа: легкоатлеты скоростносиловых видов спорта. Отличительная особенность этих видов: взрывная, короткая по времени и очень интенсивная физическая деятельность. Вторая группа: легкоатлеты циклических видов спорта. Этот вид спорта требует преимущественного проявления выносливости, поскольку предполагает многократное повторение стереотипных циклов движений. Такие виды деятельности вызывают расходование большого количества энергии.

Все спортсмены прошли стандартное углубленное медицинское обследование, а также мультидис-циплинарное обследование, включавшее в себя ряд дополнительных методов. Объем проведенных исследований представлен в табл. 1.

Методы врачебного осмотра. Медицинский осмотр — метод исследования внешних изменений тканей, слизистых и др., проводимый в целях выявления каких-либо нарушений в состоянии здоровья. Основные манипуляции при проведении медицинского осмотра: пальпация, перкуссия и аускультация.

Пальпация (ощупывание) — основной клинический метод исследования, дающий представление о свойствах исследуемых тканей и органов, основанный на осязании исследователем различных состояний тканей и органов больного при их прощупывании, а также на оценке больным испытываемых им во время исследования ощущений.

Перкуссия (выстукивание) — метод врачебного исследования внутренних органов, заключающийся в постукивании по поверхности тела с оценкой возникающих при этом звуков.

Аускультация — метод физикальной диагностики в медицине, заключающийся в выслушивании зву- ков, образующихся в процессе функционирования органов.

В ходе проведения исследования оценивается текущее состояние спортсмена и ставится уровень его допуска к исследованию [11].

Компрессионная осциллометрия. Метод компрессионной осциллометрии позволяет измерить параметры гемодинамики с помощью математической обработки цифрового сигнала, поступающего в диагностический комплекс во время измерения артериального давления.

Вариабельность сердечного ритма. Метод вариабельности сердечного ритма является методом оценки состояния механизмов регуляции физиологических функций в организме спортсмена, в частности общей активности регуляторных механизмов, нейрогуморальной регуляции сердца, соотношения между симпатическим и парасимпатическим отделами вегетативной нервной системы. Метод основан на распознавании и измерении временных интервалов между R-R-интервалами электрокардиограммы, построении динамических рядов кардиоинтервалов (кардиоинтервалограммы) и последующем анализе полученных числовых рядов различными математическими методами.

Биоимпедансометрия. Биоимпедансометрия измеряет концентрацию положительных и отрицательных ионов [H+] и [HCO3-] локально в межклеточной жидкости (интерстициуме) приложением постоянного тока низкого напряжения между разными точками на коже согласно принципам электрохимии.

Безвредный для организма постоянный ток напряжением 1,28 В прикладывается поочередно между шестью электродами, расположенными симметрично слева и справа на лбу, руках и ногах. Каждый электрод является попеременно катодом и анодом, позволяя зарегистрировать таким способом 22 отведения организма.

Оценка показателей соматического и психоэмоционального статуса по методике биоимпедансоме-трии проводилась на основании состояния профиля функциональных рисков систем и органов и значений в 9-м и 10-м лобных отведениях.

Таблица 1

Методы обследования спортсменов, членов сборной России по легкой атлетике

|

Вид исследования |

Метод исследования |

Группа спортсменов |

Кол-во исследований |

|

Врачебный (спортивный врач) |

Осмотр, анамнез |

Циклические виды Скоростно-силовые виды |

33 |

|

Оценка гемодинамики |

Компрессионная осциллометрия |

Циклические виды Скоростно-силовые виды |

33 |

|

Состояние сердечно-сосудистой системы |

Вариабельность сердечного ритма |

Циклические виды Скоростно-силовые виды |

41 (из них 8 повторно) |

|

Оценка психоэмоционального состояния |

Биоимпедансометрия Биоэлектрограмма |

Циклические виды Скоростно-силовые виды |

41 (из них 8 повторно) |

|

Беговая дорожка (тредмил) |

Эргоспирометрическое тестирование по протоколам с учетом легкоатлетического амплуа |

Циклические виды |

24 (из них 4 повторно) |

|

Велоэргометр |

Эргоспирометрическое тестирование по протоколам с учетом легкоатлетического амплуа |

Скоростно-силовые виды |

16 (из них 4 повторно) |

|

Велоэргометр (Вингейт-тест) |

Трехкратная 10-секундная нагрузочная проба на велоэргометре |

Циклические виды |

20 (из них 4 повторно) |

|

Статоэргометрическая нагрузка |

РБК «Кон-Трекс» |

Скоростно-силовые виды |

14 (из них 4 повторно) |

Таблица 2

Параметры методов оценки функциональных и адаптационных резервов организма, обоснованные для определения функциональной готовности спортсмена

|

№ п/п |

Метод |

Оцениваемые параметры |

|

1 |

Нагрузочная проба (эргоспирометрическое тестирование на беговой дорожке и велоэргометре, нагрузочные пробы на велоэргометре и статоэргометре) |

Время и мощность выполнения нагрузки, МВЛ, ПАНО, МПК, лактат крови, ЧСС при нагрузке, дыхательный коэффициент |

|

2 |

Компрессионная осциллометрия |

Ударный объем, АД сист., АД диаст., АД бок., АД средн., ОПСС, податливость сосудистой системы, интегральный показатель функционального состояния |

|

3 |

Вариабельность сердечного ритма |

ЧСС в покое, стресс-индекс, активность регуляторных систем организма |

|

4 |

Биоимпедансометрия |

Психоэмоциональное состояние |

|

5 |

Биоэлектрограмма |

Страх, комплекс вины, стресс, хроническое перенапряжение, психосоматические особенности |

Биоэлектрограмма. Биоэлектрограмма является методом оценки состояния здоровья организма путем измерения и дальнейшего анализа показателей Кирлиановского «свечения» в электромагнитном поле высокой частоты.

Оценка соматического и психоэмоционального состояния методом биоэлектрографии проводилась на основании данных съемки биоэлектрограмм «с фильтром» и «без фильтра».

Соматическое и психоэмоциональное состояние успешной, гармоничной и здоровой личности с высоким уровнем стресс-устойчивости характеризуется ровным свечением биоэлектрограммы «без фильтра», отсутствием дефектов контура биоэлектрограммы, степень симметрии изображения 95% и более, площадь такой биоэлектрограммы относительно площади биоэлектрограммы «с фильтром» составляет около 95% и более. На практике чаще всего встречаются различной формы и степени отклонения от такого состояния. Биоэлектрограмма «без фильтра» отражает интегральное психоэмоциональное состояние личности, а именно: наличие болевого синдрома, психоэмоциональные конфликты, степень подверженности стрессу [12].

Эргоспирометрическое тестирование на беговой дорожке и велоэргометре. Существуют единые правила проведения нагрузочного тестирования (согласно приказу Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. №134н). К ним относятся: 1) онлайн-регистрация ЭКГ на протяжении всего теста; 2) онлайн-регистрация параметров газообмена; 3) проведение тестирования спортсменов «до отказа».

Необходимо учитывать специфику вида спорта, пол и антропометрические данные спортсмена при выборе нагрузки и подборе протокола нагрузочного тестирования.

Протоколы эргоспирометрического тестирования на велоэргометре: разделяют протоколы со ступен-чато-возрастающей нагрузкой (мощность увеличивается в среднем на 25–50 Вт, и ее необходимо удерживать в течение одной или нескольких минут) и Рамп-протоколы с непрерывно возрастающей нагрузкой (мощность увеличивается на 5 Вт каждые несколько секунд).

Протоколы эргоспирометрического тестирования на беговой дорожке: разделяют Рамп-протоколы (скорость увеличивается каждые несколько секунд на 0,5 км/ч, угол не меняется и равен 00) и протоколы со ступенчато возрастающей нагрузкой (угол и скорость увеличивается каждые несколько минут).

Нагрузочная проба на велоэргометре. С помощью нагрузочной пробы на велоэргометре оценивались скоростно-силовые характеристики в группе спортсменов циклических видов. В ходе теста спортсменам необходимо было трижды, с интервалом в 2 минуты, максимально быстро раскручивать педали велоэргометра и поддерживать данную скорость вращения в течение 10 секунд.

Статоэргометрическая нагрузочная проба. Статоэргометрическая проба предназначена для оценки функциональных резервов и уровня специальных физических качеств у спортсменов. Она позволяет оценить функциональное состояние сердечно-сосудистой системы и физическую работоспособность при создании статических мышечных усилий. Проба имитирует в определенной степени напряжение мышц брюшного пресса и особенно нижних конечностей у спортсмена.

Проба выполняется на специальном стенде «Ста-тоэргометр» — физическом тренажере для тренировки спортсменов, который представляет собой устройство в виде кресла с основанием с закрепленными на нем подножками для одновременного создания статических мышечных усилий обеих ног.

Результаты. Учитывая избыточность широкого спектра существующих методов оценки, нами обоснован ряд параметров, в совокупности дающих наиболее полное представление о текущем состоянии всех функциональных систем организма спортсмена. Список параметров по исследуемым методам представлен в табл. 2.

Для обоснованного сопоставления результатов обследования спортсменов между собой оцениваемые параметры в соответствии с рядом критериев и норм переводятся в производные показатели (баллы) при помощи процедуры, которая именуется «шкалирование».

Таким образом, процесс шкалирования состоит в преобразовании сырых значений показателей, полученных во время обследования, в производные показатели (баллы), обеспечивающие адекватную интерпретацию и сравнение результатов медицинского обследования.

Процесс шкалирования включает в себя различные процедуры. Под шкалированием понимается процесс разработки (конструирования) шкалы по определенным правилам и последующее преобразование исходных эмпирических данных для помещения их на данную шкалу.

Процесс шкалирования реализует разные цели в зависимости от выбранного подхода. При норма- тивно ориентированном подходе шкалированные показатели позволяют уточнить место, занимаемое результатом спортсмена относительно норм, или сравнить результаты разных спортсменов, установив место результата каждого спортсмена по отношению к результатам остальных спортсменов, прошедших аналогичное обследование.

При критериально ориентированном подходе шкалированный балл показывает процент достигнутого спортсменом результата и место его результата в сравнении с критериальным баллом. Перечисленным целям отвечают разные шкалы, которые можно построить по результатам прохождения обследования. В данной работе мы использовали комбинацию обоих подходов.

При разработке шкал результатов медицинского обследования мы прошли несколько этапов.

Этап 1. Шкала процентильных рангов. Процентильный ранг для каждого показателя определяется процентом спортсменов, которые показали такие же значения данного показателя или меньше. Например, в группе представителей академической гребли 12% спортсменов показали значение МПК равным или меньше 50 мл/мин/кг; значит, сырое значение «50» соответствует 12-му перцентилю. Таким образом, перцентиль показывает относительное положение спортсмена в общей выборке команды или вида спорта, прошедшего обследование. Чем ниже процентильный ранг результата спортсмена, тем хуже его результаты по сравнению с другими спортсменами.

Перцентили выше 50-го представляют результаты выше среднего по выборке, а перцентили ниже 50-го представляют результаты ниже среднего, если в качестве средней нормы выступает медиана, которой соответствует 50-й перцентиль.

Поскольку шкала перцентилей построена на выборке стандартизации, то, используя ее, легко определить ранг показателя каждого спортсмена, выполнявшего в другое время то же обследование. Для этого достаточно получить его сырой балл и по готовой таблице соответствия найти соответствующий перцентиль (табл. 3).

Таблица 3

Таблица соответствия процентильных рангов показателя максимального потребления кислорода стандартизированной выборки спортсменов группы циклических видов

|

Диапазон значений МПК |

35,00– 45,00 |

45,01– 55,00 |

55,01– 65,00 |

65,01– 70,00 |

|

Процентильные ранги |

5,0 |

32,5 |

82,5 |

99,0 |

Первичный балл любого нового спортсмена, который ниже результата в выборке стандартизации, будет иметь нулевой процентильный ранг. Результат, превышающий любой другой в выборке, получит процентильный ранг 100. Конечно, оба эти результата не говорят о нулевом или абсолютном результате обследования. Перцентили не следует путать с обычными процентными показателями, которые при дихотомическом оценивании результатов отдельных методов представляют собой выраженную в процентах долю спортсменов, набравших такой же результат. В отличие от обычных процентов перцентиль является производным показателем, который оценивается в единицах процента результатов обследования спортсменов.

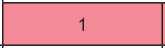

Перцентили имеют несомненные достоинства: они удобны в подсчете и просты в интерпретации. Помимо достоинств, процентильные ранги имеют два существенных недостатка. Во-первых, они являются значениями порядковой шкалы, так как показывают относительное положение каждого спортсмена в нормативной выборке, а не определяют величину истинного различия между результатами отдельных членов одной спортивной команды. Во-вторых, перцентили не только не отражают, но даже искажают реальные различия в результатах обследования. Это связано с особенностями распределения перцентилей, имеющего прямоугольный характер. В этой связи небольшие отклонения от среднего в центре распределения наблюдаемых баллов будут значительно увеличены перцентилями, в то время как относительно большие отклонения на краях кривой нормального распределения будут сжаты. Поэтому мы были вынуждены перейти к Z -шкале.

Этап 2. Z -шкала. При выборе метода шкалирования мы обратились к стандартным показателям, указывающим отличие индивидуального результата спортсмена от среднего балла по выборке в единицах стандартного отклонения. Данные показатели используются для установления места первичного балла каждого спортсмена в сравнении с результатами других на основе подсчета нормированных отклонений и называются Z- оценками. Результат отображения Z -оценок на числовую ось образует Z- шкалу.

Для перевода в Z- шкалу сырые значения показателей i -го спортсмена преобразуются по формуле:

7 = X-— X

i S x ,

где Xi — сырое значение показателя i- го спортсмена; X — среднее значение данного показателя у N спортсменов группы; Sx — стандартное отклонение. Поскольку среднее значение X вычитается из каждого исходного значения Xi, то новое среднее в Z -шкале — Z будет равно нулю, а стандартное отклонение благодаря нормированию будет равно единице.

Если величина разности Xi — X, стоящей в числителе дроби, больше 0, то результат i -го спортсмена выше среднего по данному показателю. В противном случае индивидуальный результат i- го спортсмена ниже среднего. В силу линейного характера преобразований при получении z -оценок все свойства исходного распределения сырых значений показателей переносятся на множество шкалированных баллов.

Z- оценки, за редким исключением, принимают значения из промежутка (-3; +3). Использовать Z -шкалу можно для любого распределения сырых значений показателей. Особенно удобны Z -оценки в случае близости распределения сырых значений к требованиям нормального закона, поскольку можно заранее предсказать процент результатов, лежащих в пределах одного и двух стандартных отклонений под кривой нормального распределения. Несомненным достоинством Z- шкалы являются общая средняя арифметическая и общая мера вариации данных, позволяющие достичь сравнимости результатов по разным обследованиям.

Однако Z-шкала является неудобной для практического использования при оценке результатов обследования группы спортсменов. Z-оценки могут принимать дробные и отрицательные значения, с которыми сложно работать при подсчетах и которые трудно интерпретировать для самих спортсменов. Округление Z-оценок до целых значений не всегда допустимо, так как основную цель шкалирования и выставления оценок составляет выявление различий в результатах обследования спортсменов. Отрицательные значения Z-показателя, указывающие на результаты ниже среднего по группе спортсменов, также вызывают определенные неудобства: они вызовут явное неприятие у получивших их спортсменов. В целом все это делает Z-показатель неудобным для сообщения результатов спортсменам и вынуждает применять специальные методы преобразования для выставления баллов показателям спортсменов.

Этап 3. Шкалы стандартных оценок, полученных на основе линейных преобразований Z-шкалы. Для перевода Z-оценок в область положительных целых чисел выбираются новые значения среднего арифметического (М) и стандартного отклонения (σ). Они сохраняют все различия между баллами испытуемых, выявленные в Z -шкале, но позволяют избавиться от отрицательных и дробных значений Z благодаря умножению каждой Z- оценки на одно и то же число, а также прибавлению общей константы и последующему округлению. Для преобразования Z -оценок используется формула

Z1 = M + a-Z , (2)

где Z1 — преобразованная оценка; М — новое среднее значение (среднее значение оценок после преобразования); s — новое стандартное отклонение. Различные преобразования отличаются значениями М и s. В нашем случае данным преобразованиям должен подвергаться каждый показатель в обследовании спортсмена.

Поскольку обеспечение сопоставимости результатов медицинских обследований является одной из главных причин перехода от сырых значений показателей к производным показателям в процессе шкалирования, то возникает вопрос о возможности сравнения Z-оценок, полученных на основе различных обследований.

Если результаты оцениваемого показателя имеют нормальное распределение, а выстроенные шкалы основаны на идентичных выборках спортсменов, такое сравнение можно провести с помощью рис. 1.

Нормализованным стандартным показателям, так же как и линейно преобразованным, необходимо придать удобную форму, пригодную для сообщения самим спортсменам. Для этого мы применяем шкалу стандартных шести единиц, совмещающую нормативно ориентированный и критериально ориентированный подходы.

Этап 4. Уровневая шкала. Для получения надежных и обоснованных результатов медицинского обследования преобразованный цифровой балл необходимо дополнить развернутой содержательной интерпретацией, описывающей характеристики текущего уровня здоровья и уровня подготовки спортсмена.

Такие шкалы, позволяющие совместить интерпретацию оценки спортсмена по отношению к результатам остальных спортсменов и к нормативам, выделенным по критериальному принципу, называются уровневыми. Разработанная нами уровневая шкала для спортсменов представлена в табл. 4.

5–6 баллов (зеленая зона) — уровень «очень хорошо» и «отлично», характеризующий эффективный тренировочный процесс;

3–4 балла (желтая зона) — уровень «удовлетворительно» и «хорошо», не требующий вмешательства врача, однако рекомендованы изменения тренировочного процесса для улучшения результативности спортсмена;

1–2 балла (красная зона) — уровень «очень плохо» и «плохо», требующий повышенного внимания спортивного врача и тренера команды, необходимы

Таблица 4

Уровневая шкала интегральной оценки параметров функциональной готовности спортсмена

Показатель

Оценка, балл

Составляющие функциональной готовности спортсмена

Очень плохо

Плохо

Удовлетворительно

Хорошо

Очень хорошо

Отлично

Рис. 1. Сопоставление шкал ( Z -оценки совпадают со шкалой стандартных отклонений)

изменения тренировочного процесса, консультация специалиста, психолога и т.п.

Таким образом, шкала распределения каждого параметра выглядит как четыре отрезка и два луча.

При оценке результатов спортсменов по каждому параметру 10% самых худших результатов присваивается балл 1, а 10% самых лучших — балл 6. Следующим за худшими и лучшими 15% результатов присваивают баллы 2 и 5 соответственно. Далее 50% средних результатов получают баллы 3 и 4 соответственно.

Главная проблема заключается в установлении адекватных границ исследуемых баллов для каждого вида спорта.

Этап 5. Установка границ балльных оценок. Метод последовательных интервалов (категорий) был предложен в 1937 г. Саффиром как обобщение метода Терстоуна для данных, полученных с помощью процедуры отнесения к категориям (а в нашем случае к баллам). Границы диапазонов баллов рассматриваются как соприкасающиеся сегменты, расположенные упорядоченно по мере возрастания измеряемой характеристики и разделенные границами баллов. Верхняя граница одного балла является одновременно нижней границей другого.

В основе метода лежит предположение о нормальном распределении шкальных оценок для каждого объекта по оси измеряемой характеристики.

Предположим, что распределение результатов данных оцениваемого параметра подчиняется нормальному закону.

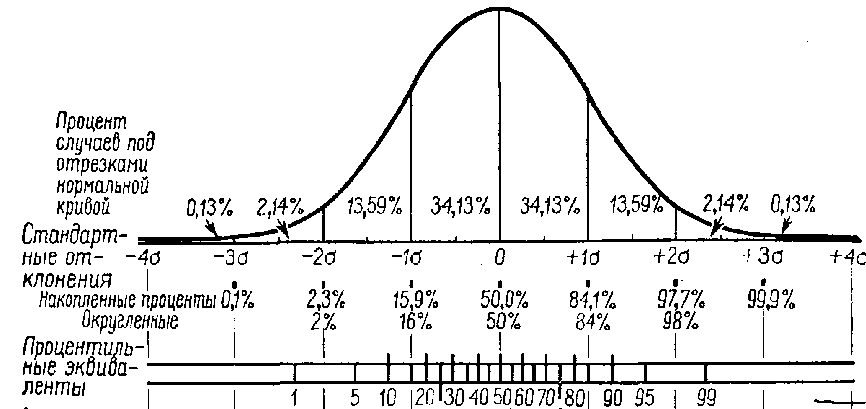

Пусть также имеется эмпирическое частотное распределение отнесения этого объекта к N (в данном случае 7) баллам. Предположим теперь, что все границы баллов имеют одинаковую ширину, и построим гистограмму относительных частот попадания параметра в соответствующий балл (рис. 2 а ).

Экспериментальное распределение в данном случае является скошенным. Эту скошенность можно объяснить существующим неравенством ширины категорий в результатах обследований спортсменов. Если предположить, что категории, лежащие правее, имеют большую ширину, то частотное распределение получается существенно более симметричным и близким к нормальному (рис. 2 б ).

В этом и заключается основная идея метода последовательных интервалов: расположить границы категорий таким образом, чтобы распределение шкальных оценок для всех параметров было нормальным.

В процесс установления граничных интервалов был привлечен ряд экспертов. В ходе экспертной оценки определено, какое значение каждого из показателей является результатом на уровне «плохо». Затем эксперты разделили всех спортсменов каждого вида спорта на две группы: с низким уровнем функционального состояния и с высоким (исключая тех, кто, по их мнению, находится на границе). Далее рассмотрены распределения параметров для каждой из группы на одном графике. Точка пересечения графиков и принималась за границу перехода от одного балла к другому.

Результаты согласованных экспертами диапазонов значений параметров, относящихся к функциональной готовности спортсменов сборной команды по легкой атлетике циклических видов спорта, представлены в табл. 5.

Диапазоны значений параметров, относящихся к функциональной готовности спортсменов сборной команды по легкой атлетике скоростно-силовых видов спорта, представлены в табл. 6.

Диапазоны значений общих параметров, относящихся к функциональной готовности спортсменов сборной команды по легкой атлетике как цикличе-

Рис. 2. Частотное распределение оценок параметра: а — в предположении равенства интервалов; б — на шкале с неравными интервалами

Таблица 5

Диапазоны балльных оценок параметров функциональной готовности спортсменов сборной команды по легкой атлетике (циклические виды)

|

Методика |

Показатель |

Мужчины |

Женщины |

||

|

Диапазон |

Балл |

Диапазон |

Балл |

||

|

Более 1300 1201–1300 |

6 5 |

Более 1100 1026–1100 |

6 5 |

||

|

Время нагрузки, сек |

1101–1200 1001–1100 |

4 3 |

951–1025 876–950 |

4 3 |

|

|

901–1000 Менее 900 |

2 1 |

800–875 Менее 800 |

2 1 |

||

|

Более 65 61,2–65,0 |

6 5 |

Более 58 54,1–58,0 |

6 5 |

||

|

МПК, мл/мин/кг |

57,5–61,1 53,8–57,4 |

4 3 |

50,1–54,0 46,1–50,0 |

4 3 |

|

|

Беговая дорожка |

50,0–53,7 Менее 50 |

2 1 |

42,0–46,0 Менее 42 |

2 1 |

|

|

Более 1200 1087–1200 |

6 5 |

Более 1000 901–1000 |

6 5 |

||

|

Время достижения ПАНО, сек |

975–1086 863–974 |

4 3 |

801–900 701–800 |

4 3 |

|

|

750–862 Менее 750 |

2 1 |

600–700 Менее 600 |

2 1 |

||

|

Более 60 56,2–60,0 |

6 5 |

Более 55 53,0–55,0 |

6 5 |

||

|

Кислород на уровне ПАНО, мл/мин/кг |

52,5–56,1 48,8–52,4 |

4 3 |

48,7–52,9 44,4–48,6 |

4 3 |

|

|

45,0–48,7 Менее 45 |

2 1 |

40,0–44,3 Менее 40 |

2 1 |

||

|

Более 1250 1126–1250 |

6 5 |

Более 1000 901–1000 |

6 5 |

||

|

Пиковая мощность |

1001–1125 876–1000 |

4 3 |

801–900 701–800 |

4 3 |

|

|

750–875 Менее 750 |

2 1 |

600–700 Менее 600 |

2 1 |

||

|

Более 800 712–800 |

6 5 |

Более 600 551–600 |

6 5 |

||

|

Велоэргометр по протоколу Вингейт |

Средняя мощность |

625–711 538–624 |

4 3 |

501–550 451–500 |

4 3 |

|

450–537 Менее 450 |

2 1 |

400–450 Менее 400 |

2 1 |

||

|

Более 7500 6626–7500 |

6 5 |

Более 6000 5376–6000 |

6 5 |

||

|

Выполненная работа |

5751–6625 4876–5750 |

4 3 |

4751–5375 4126–4750 |

4 3 |

|

|

4000–4875 Менее 4000 |

2 1 |

3500–4125 Менее 3500 |

2 1 |

Таблица 6

Диапазоны балльных оценок параметров функциональной готовности спортсменов сборной команды по легкой атлетике (скоростно-силовые виды)

Обсуждение. По результатам балльной оценки происходит составление рейтинговых шкал. Под рейтинговым баллом мы понимаем накопленный балл, полученный в результате простого или взвешенного суммирования оценок в составленных шкалах отдельных показателей, которые строятся на основе прохождения спортсменами обследования в соответствии с их видовыми спортивными или классовыми отличиями. Интеграция результатов по отдельным шкалам (количественного характера) в единую рейтинговую шкалу происходит без использования весовых коэффициентов.

Однако, суммируя баллы таким образом, мы можем получить методическую ошибку: простое бессмысленное объединение баллов по различным переменным исключает возможность какой-либо корректной интерпретации результатов подобного объединения. Вполне возможна ситуация, когда в

Таблица 7

Диапазоны балльных оценок параметров функциональной готовности спортсменов сборной команды по легкой атлетике (единые показатели для всех подвидов и пола)

Таким образом, за видимой простотой операции получения рейтингового балла скрывается серьезная опасность: по результатам прохождения обследования могут быть признаны лучшими те спортсмены, которые не обладают способностью первыми прийти к финишу, но демонстрируют отличные физические качества.

Для исключения подобных результатов показатели функциональной готовности спортсменов объединены в три самостоятельные группы. Первая группа является основной и в нее входят прямые показатели выполнения спортсменами тестовых нагрузочных проб (время выполнения теста, достигнутая мощность, дистанция). Вторая группа объединила показатели системы обеспечения в достижении результа- та, а также показатели-маркеры (прямые показатели газового анализа, пульс при нагрузке, дыхательный коэффициент). Третья группа объединила показатели, способные прогнозировать оценку текущего состояния спортсменов (компрессионная осциллометрия, вариабельность сердечного ритма, био-импедансометрия, биоэлектрограмма, клинические анализы и др.). Оценки данных параметров служат врачу команды и тренеру ориентиром для внесения изменения в тренировочный процесс в целях достижения наилучшего результата каждым конкретным спортсменом.

В целом рейтинговые баллы при корректном подходе к их подсчету и интерпретации могут оказать позитивное влияние на зарождающуюся контрольно-оценочную систему в спортивной медицине. Они способствуют более усердному выполнению тестовых нагрузочных проб спортсменами, снижают роль случайности при проведении обследований и способствуют повышению значимости периодических медицинских обследований у тренерского состава сборных команд.

Заключение. По результатам работы обоснованы новые принципиальные подходы к шкалированию результатов обследования спортсменов-легкоатлетов. Разработана шкала из стандартных шести единиц, совмещающая нормативный и критериально ориентированный подходы: 5–6 баллов (зеленая зона) — уровень «очень хорошо» и «отлично», характеризующий эффективный тренировочный процесс; 3–4 балла (желтая зона) — уровень «удовлетворительно» и «хорошо», не требующий вмешательства врача, однако рекомендованы изменения тренировочного процесса для улучшения результативности спортсмена; 1–2 балла (красная зона) — уровень «очень плохо» и «плохо», требующий повышенного внимания спортивного врача и тренера команды, необходимо изменение тренировочного процесса, консультация специалиста, психолога и т.п. При оценке результатов спортсменов по каждому параметру 10% самых худших результатов присваивается балл 1, а 10% самых лучших балл 6. Следующим за худшими и лучшими 15% результатов присваивают баллы 2 и 5 соответственно. Далее 50% средних результатов получают баллы 3 и 4 соответственно.

Все показатели функциональной готовности спортсменов для дальнейшей интерпретации могут быть объединены в три самостоятельные группы. Первая группа является основной, и в нее входят прямые показатели выполнения спортсменами тестовых нагрузочных проб (время выполнения теста, достигнутая мощность, дистанция). Вторая группа объединяет показатели системы обеспечения в достижении результата, а также показатели-маркеры (прямые показатели газового анализа, пульс при нагрузке, дыхательный коэффициент). Третья группа объединяет показатели, способные прогнозировать оценку текущего состояния спортсменов (компрессионная осциллометрия, вариабельность сердечного ритма, биоимпедансометрия, биоэлектрограмма, клинические анализы и др.). Оценки данных параметров служат врачу команды и тренеру ориентиром для внесения изменения в тренировочный процесс в целях достижения наилучшего результата каждым конкретным спортсменом.

Список литературы Функциональная готовность спортсмена

- Уйба В. В., Мирошникова Ю.В., Разинкин С. М, и др. Обоснование системы физиолого-гигиенического обеспечения адаптации спортсменов сборных команд России к условиям Рио-де-Жанейро. Медицина экстремальных ситуаций 2015; (4): 8-21

- Самойлов А. С, Разинкин С. M., Петрова В. В. и др. Методологические аспекты оценки эффективности технологий спортивной медицины. Медицина экстремальных ситуаций 2015; (4): 45-55

- Пономаренко В. А., Разинкин С. M., Шинкаренко В. С. Методы оценки профессионального здоровья. В кн.: Здоровье здорового человека: Научные основы восстановительной медицины. М., 2007; с. 152-165

- Разинкин С. M., Самойлов А. С, Фомкин П.А. и др. Методологический подход к оценке функциональных резервов спортсменов циклических видов спорта. Спортивная медицина: наука и практика 2016; (1): 26-34

- Разинкин С. M., Дворников В.М. Физиология и гигиена летчика в экстремальных условиях. М.: Научная книга, 2017; 560 с.

- Мирошникова Ю.В., Разинкин С. M., Самойлов А. С. и др. Разработка и обоснование унифицированной шкалы уровня оценки функциональных резервов членов сборных команд России. Медицина экстремальных ситуаций 2015; (4): 38-44

- Самойлов А. С, Разинкин С. M., Киш А. А. и др. Обоснование методики оценки физической работоспособности спортсменов сборной России по академической гребле. Спортивная медицина: наука и практика 2016; (2): 46-53

- Разинкин С. M. Адаптационный и функциональный резервы психофизиологического состояния организма. Вестник неврологии, психиатрии и нейрохирургии 2009; (11): 10-15

- Данилов К. Ю., Кузнецова Г. П., Фарфель B.C. Основы тренировки прыгунов в воду. М.: Физкультура и спорт, 1969; 207 с.

- Верхошанский Ю.В. Основы специальной физической подготовки спортсменов. М.: Физкультура и спорт, 1988; 331 с.

- Разинкин С. M., Гусакова Е. В., Толоконин А. О. и др. Результаты определения информативности методов оценки функциональных резервов при проведении оздоровительной программы. Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры 2007; (2): 32-33

- Разинкин С. M., Петрова В.В., Артамонова И.А. и др. Разработка и обоснование критериального аппарата оценки уровня здоровья спортсмена. Вестник неврологии, психиатрии и нейрохирургии 2015; (2): 72-80.