Функциональная выносливость борцов на поясах

Автор: Мавлиев Фанис Азгатович, Зотова Фируза Рахматулловна, Земленухин Илья Андреевич, Шайхелисламова Мария Владимировна, Дикопольская Наталья Борисовна, Билалова Гульфия Альбертовна, Колясов Руслан Раисович

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Спортивная тренировка

Статья в выпуске: 4 т.22, 2022 года.

Бесплатный доступ

Цель работы - оценка возможностей использования специализированного лабораторного теста для определения специфической скоростно-силовой выносливости единоборцев в условиях, моделирующих соревновательную деятельность. Методы и организация исследования. Протокол нагрузки состоял из пяти подряд повторяющихся спринтов (серий) на ручном эргометре Monark Ergomedic 891 E (Германия) и ножном велоэргометре Monark Ergomedic 894 E (Германия) с интервалом отдыха 25 с. Фиксировались абсолютная и относительная пиковая мощность и пиковая скорость оборотов ручки эргометра. К исследованию были привлечены 22 спортсмена - борцы на поясах в возрасте от 18 до 20 лет. Спортсмены были условно разделены на 2 группы по уровню подготовленности: кандидаты в мастера спорта и мастера спорта и выше. Результаты. Показано, что анаэробная работоспособность в ходе протокола теста статистически значимо снижается к 4-й и 5-й сериям нагрузки. При тестировании мышц плечевого пояса к концу теста у борцов остается 76,7 % от исходного уровня. Атлеты уровня МС и выше отличаются от менее квалифицированных атлетов показателями мощности на пиковой скорости (10,3 ± 3,14 Вт/кг против 7,6 ± 1,7 Вт/кг соответственно), а также максимальной скорости оборотов ручки эргометра, начиная со второй серии (у МС выше на 5-10 об/мин). Заключение. Разработан специфический тест оценки анаэробной работоспособности борцов на поясах в условиях, моделирующих соревновательный поединок, и экспериментально доказана перспективность его использования в спортивной практике.

Аэробная и анаэробная работоспособность, атлеты, единоборства, специальная функциональная выносливость, специфический тест, производительность мышц

Короткий адрес: https://sciup.org/147239606

IDR: 147239606 | УДК: 796.819 | DOI: 10.14529/hsm220418

Текст научной статьи Функциональная выносливость борцов на поясах

F.A. Mavliev1, ,

F.R. Zotova1,2, ,

I.A. Zemlyanukhin1, , M.V. Shaykhelislamova3, , N.B. Dikopolskaya3, , G.A. Bilalova3, ,

R.R. Kolyasov2, , 1Volga Region State University of Physical Culture, Sports and Tourism, Kazan, Russia 2Kazan State Medical University, Kazan, Russia 3Kazan (Volga region) Federal University, Kazan, Russia

Введение. Физическая подготовка в единоборствах требует реализации эффективных атакующих и защитных действий, выполняемых в высокоинтенсивном режиме. Показано, что борцовский поединок характеризуется прерывистыми физическими нагрузками с различной интенсивностью, для которых характерны внезапные взрывные атаки, контратаки и защиты, выполняемые на протяжении всего времени схватки [3, 9].

При этом в процессе борьбы, по утверждению Cinar and Tamer (1994); Callan et al. (2000); Karnincic H. et al. (2009), в разной степени используются как анаэробные, так и аэробные энергетические системы [4, 9, 10]. Анаэробная система обеспечивает короткие, быстрые всплески максимальной мощности (ММ) во время поединка, в то время как аэробная способствует восстановительным процессам, позволяющим сохранять возможность проявления ММ в ходе всего поединка [9, 10]. Мощность анаэробной системы энергообеспечения имеет решающее значение для выполнения борцовских атак, для подъема и/или броска соперника при наступательных действиях в борьбе, а также для отражения атак соперника [5, 11]. Однако нагрузки, выполняемые в режиме высокой интенсивности, приводят к развитию утомления, которое выражается в субъективных ощущениях усталости, забитости мышц. При использовании объективных средств контроля (лактометры, эргометры, газоанализаторы) можно отметить повышение уровня лактата, снижение мышечной производительности, а также повышенное выделение углекислого газа.

Как для тренера, так и для ученого необходимы объективные методы оценки адапта- ции организма к подобного рода нагрузкам, которые требуют специфической скоростносиловой выносливости, что позволит определить стратегию тренировок, а также оценить ее эффективность.

Для оценки внешней стороны работы, выраженной в результатах мышечной производительности, часто используют различные эргометры, способные измерить генерируемую в ходе избранной локомоции мощность вовлеченных в работу мышц. Наиболее часто это эргометры, в основе которых лежат циклические движения, осуществляемые посредством ручных или ножных рычагов. В качестве метода оценки используют тесты, выполняемые в режиме высокой интенсивности. Наиболее распространённый из них – анаэробный тест Вингейта (обычно называемый «тест Вингейта», Wingate anaerobic test, Wingate test), который используется в борьбе для оценки анаэробной производительности мышц плечевого пояса и ног [3].

Классический вариант теста заключается в педалировании с максимальным (полным) усилием в течение 30 с против постоянного тормозного усилия (примерно 7,5 % от веса для велоэргометра Monark). При этом короткие тесты (менее 5 с) будут определяться возможностями ресинтеза АТФ1 за счет преимущественно анаэробных механизмов, без существенного образования лактата, тогда как классический вариант в 30 с будет требовать вовлечения и аэробных механизмов (примерно 9–40 %, согласно данным исследователей J.A.L. Calbet et al. [2], O. Serresse et al. [6], O. Inbar [8]).

Недостатком подобного универсального подхода оценки мышечной производительности является то, что было отмечено выше, – в борьбе высокоинтенсивная деятельность сочетается с низкоинтенсивной в течение регламентированного времени. Следовательно, для большей специфичности теста требуется оценка максимальной мощности (и ряда показателей, фиксируемых эргометром, а также их динамики) в режиме краткосрочных скоростно-силовых ускорений, сочетающихся с определенными промежутками отдыха. К тому же классический вариант теста нередко вызывает негативные физиологические реакции у испы- туемых. С этих позиций скоростно-силовая выносливость единоборца в аспекте физической подготовки будет требовать формирования такого физиологического профиля, который позволяет:

-

• минимизировать образование продуктов метаболизма, приводящих к снижению физической работоспособности;

-

• утилизировать продукты метаболизма в ходе кратковременных периодов низкоинтенсивной физической нагрузки.

Подготовка подобного атлета, обладающего «идеальным» сочетанием скоростносиловых качеств и выносливости, будет приводить как к лучшим показателям средней мощности, демонстрируемой атлетом в ходе теста, так и к меньшему ее падению с течением времени. Все это с позиций физиологии можно обозначить как специальную функциональную выносливость (СФВ). Несомненно, тактикотехнические характеристики атлета будут вносить существенный вклад в исход поединка и несколько нивелировать недостатки анаэробной и/или аэробной производительности, что требует отдельных исследований.

Ранее в ходе констатирующего исследования (И.А. Земленухин и др., 2022) нами было показано, что, к примеру, в борьбе на поясах высокоинтенсивные и низкоинтенсивные отрезки поединка нередко сочетаются с друг другом в соотношении 1:5. (Если рассматривать временные отрезки, то это 5 и 25 с – среднестатистические показатели боя высокой интенсивности, отмечаемые в 25 % случаев наблюдения), что было определено в ходе анализа 52 поединков Первенства мира по борьбе на поясах 2019 года [1]. Следовательно, использование тестовых протоколов (серий коротких тестов), включающих в себя сочетание ускорения с периодами отдыха, будет более приближено к реальным условиям соревновательной деятельности атлетов. Это позволит точнее определить адаптирован-ность атлета и дополнит сведения исследователей и тренеров об эффективности используемых методов и средств повышения функциональных возможностей единоборцев с адекватной оценкой СФВ. Оценка СФВ возможна лишь в специфических условиях тестирования, моделирующих соревновательную деятельность и требующих от спортсмена противостояния утомлению мышц, что будет выражаться в минимальном падении ПМ на эргометре в ходе серии тестовых нагрузок.

Цель работы – оценка возможностей использования специализированного лабораторного теста для определения специфической скоростно-силовой выносливости единоборцев в условиях, моделирующих соревновательную деятельность.

Материалы и методика исследования. Для эксперимента были задействованы 22 спортсмена – борцы на поясах в возрасте от 18 до 20 лет. Спортсмены были условно разделены на 2 группы по уровню подготовленности: кандидаты в мастера спорта (в тексте «группа 1»), а также мастера спорта и выше (в тексте «группа 2»). Участники были проинформированы о процедурах тестирования, протоколах и оборудовании до начала исследования. Эксперимент проходил с 9:00 до 12:00, у всех спортсменов не было тренировочной нагрузки за 24 часа до тестирования.

Протокол нагрузки состоял из пяти подряд повторяющихся спринтов (серий) на ручном эргометре Monark Ergomedic 891 E (Германия) и ножном велоэргометре Monark Ergo-medic 894 E (Германия) с интервалом отдыха 25 с. Время отдыха измерялось с помощью ручного секундомера. Для стандартизации условий выполнения теста с испытуемыми по истечении 20 с отдыха давалась команда «приготовиться», и по команде «старт» спортсмен начинал выполнять упражнение, когда скорость движения маховика составляла 100 об/мин (± 5 %), после чего необходимо было в течение 5 с достичь максимально возможной скорости. Фиксировались абсолютная и относительная пиковая мощность (ПМ, Вт, Вт/кг), пиковая скорость (ПС, об/мин) использованных в локомоции мышц. Кроме этого, за день до тестирования был выполнен ряд педагогических тестов, таких как 10 бросков через плечо на время (с), броски партнера равного веса прогибом за 20 с (количество), забегание на мосту (количество), вставание на мост из стойки (количество), переворот на мосту 10 раз на время (с).

Все данные были обработаны в программе SPSS 20 с оценкой статистической значимости результатов для связанных и несвязанных выборок с учетом характера распределения значений в выборке.

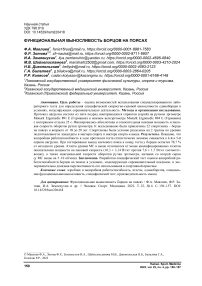

Результаты исследования. Специфическая анаэробная производительность единоборцев. О необходимости специфического лабораторного теста в борьбе, отражающего уровень анаэробной работоспособности в сочетании с короткими периодами отдыха, говорят несколько фактов, отмеченных в ходе тестирования исследуемых. Первый важный аспект – это то, что в ходе специфического теста отмечается статистически значимое снижение анаэробной производительности к 4-й и 5-й серии. Например, к концу теста остается 76,7 % от исходного уровня, что наблюдается при тестировании мышц плечевого пояса (рис. 1). Следовательно, данная особен-

45,0

Рис. 1. Динамика пиковой мощности в ходе специализированного теста при тестировании мышц плечевого пояса: числа над диаграммами – статистическая значимость с показателями серии теста, при р < 0,05 с номером тестовой серии

Fig. 1. Peak power of shoulder girdle muscles during a special test: statistical significance (p < 0.05) compared to the results of the test series with the number of the test series

ность будет являться показателем степени индивидуальной СФВ, которая, на наш взгляд, будет определяться как способностью восстанавливаться в ходе коротких интервалов отдыха, так и способностью выполнять работу без создания большого количества продуктов метаболизма.

Второй аспект – особенности индивидуальной СФВ, т. е. разница между лучшим и худшим показателями ПМ в 5 пробах у исследуемых групп не отличалась и имела существенный разброс. По причине технического несовершенства выполнения или же по причине утомления худший результат в среднем ниже лучших показателей на треть (29,6 %, рис. 1, последняя диаграмма), а у некоторых спортсменов данная разница доходила до 50 %. Если же учесть, что в исследованиях показано повышение уровня лактата в ходе поединка (Nilsson J., 2002), то наблюдаемое снижение ПМ в первую очередь обусловливается утомлением. Исследователями показано, что повышение уровня лактата более выражено при тестировании руками, чем ногами [12].

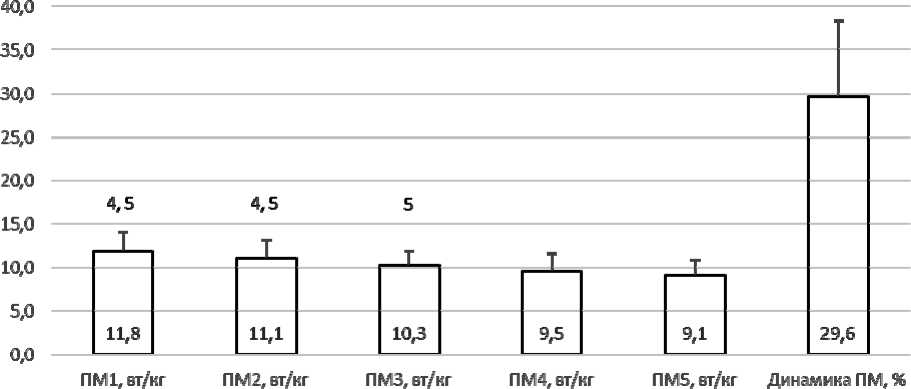

Анаэробная работоспособность в зависимости от уровня спортивного мастерства. Отличия между группами 1 и 2 фиксируются в основном в работоспособности мышц плечевого пояса, показатели которых и будут в дальнейшем рассмотрены. Как видно из рис. 2, атлеты группы 2 имеют более высокие значе- ния максимальной скорости оборотов ручки эргометра, которые сохраняются в каждой из 5 попыток. По всей видимости, атлеты более высокого уровня имеют больший процент быстрых волокон (как результат отбора), о чем можно косвенно судить по результатам M. Esbjörnsson et al. [7], и/или обладают лучшей координацией, которая необходима в ходе выполнения теста и требует от атлетов скоординированного сокращения / расслабления мышц (агонистов и антагонистов). По сути, это является основой успешного выполнения любых циклических локомоций на эргометрах, требующих демонстрации силы и мощности в движениях с вовлечением нескольких суставов.

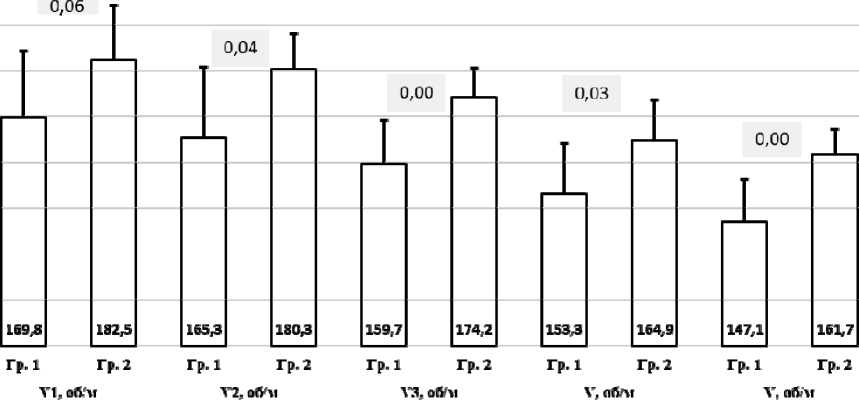

Практический вывод из данного факта применительно к единоборствам – это то, что атлеты классом выше имеют большую возможность демонстрировать высокоскоростные локомоции, которые на всех сериях тестовой нагрузки остаются выше, чем у атлетов уровнем ниже, хотя сама динамика падения производительности в нашем случае не обусловлена квалификацией атлетов (р > 0,05). Сходные данные отмечаются и по отношению к динамике пиковой мощности (рис. 3), которая имеет сходный характер у атлетов 1-й и 2-й групп, но на каждом из этапов показатели, как правило, выше у более высококвалифицированных атлетов. Возможно, этим и опреде-

I/O

Рис. 2. Динамика скорости оборотов ручки эргометра в ходе выполнения специфического теста на ручном эргометре с первой (V1) по пятую (V5) попытки у атлетов уровня до КМС (гр. 1) и ниже по сравнению с МС и выше (гр. 2): значения «р» на рис. 2 и ниже представлены между диаграммами и обозначают статистическую значимость у исследуемых групп на каждой тестовой пробе Fig. 2. Dynamics of handle speed during a specific test on a manual ergometer from the first (V1) to the fifth (V5) attempts in athletes of group 1 and group 2: p values in fig. 2 and below are presented between the diagrams and indicate the statistical significance of each test

ПМ1, вт/кг ПМ2, п/кг ПМЗ.вгкг ПМ4, вт/кг ПМ5, вт/кг

Рис. 3. Динамика пиковой мощности в ходе выполнения специфического теста на ручном эргометре с первой (ПМ1) по пятую (ПМ5) попытки у атлетов уровня до КМС (гр. 1) и ниже по сравнению с МС и выше (гр. 2) Fig. 3. Dynamics of peak power during a specific test on a manual ergometer from the first (PP1) to the fifth (PP5) attempts in athletes of group 1 and group 2

ляются различия в выполнении педагогического теста, требующего, кроме всего прочего, и хорошего уровня скоростно-силовой выносливости: атлеты 2-й группы показали результаты выше в тесте «10 бросков через плечо на время» – 16,7 ± 1 с против 17,8 ± 1 с соответственно. Но в то же время данный тест является совокупным результатом как анаэробной производительности, так и уровня технического мастерства, что затрудняет однозначную интерпретацию результатов.

Для понимания следующих отличий между группами 1 и 2 необходимо разъяснить следующее: при выполнении тестового протокола и благодаря возможностям программного обеспечения можно оценить два показателя мощности выполняемой работы – один из показателей рассчитывается с учетом инертности маховика (т. е. вес сопротивления и инертность, о чем было сказано выше), а второй – без ее учета и рассчитывается после достижения маховиком околомаксимальной скорости (т. е. ускорение маховика равно нулю, а сопротивление достигается лишь за счет веса груза). При этом сама скорость локомоции позволяет понять, что это в значительной степени показатель работы высокопороговых волокон, которые и являются источником мощности. Так, у атлетов группы 2 показано, что мощность на пиковой скорости, демонстрируемая на третьем измерении на ручном эргометре, была выше – 10,3 ± 3,14 Вт/кг против 7,6 ± 1,7 Вт/кг (р < 0,05). Это косвенно подтверждает большую производительность высокопороговых двигательных единиц у более квалифицированных единоборцев (что, несомненно, требует проверки как на больших объемах выборки, так и посредством использования прямых методов измерения). В остальных сериях теста межгрупповые отличия не носили статистически значимый характер (р > 0,05). При анализе мощностных характеристик мышц нужно понимать, что скорость укорочения не может быть одновременно оптимальной для медленных и быстрых волокон, составляющих совокупность активных в данной локомоции мышц. Значение мощности на максимальной скорости, о которой мы говорили выше, является лишь своеобразным компромиссом между оптимальной скоростью для медленных мышц, участвующих в данной локомоции, и оптимальной скоростью для быстрых мышечных волокон. Частичным решением данной проблемы является тестирование с использованием различных сопротивлений. По всей видимости, максимальная мощность смешанной мышцы меньше, чем сумма максимальных мощностей медленных и быстрых волокон, рассчитанных отдельно. Поэтому задача заключается не в оценке некой «истинной» мощности, что является довольно оторванной от практики задачей, а в подборе тех скоростей и веса отягощения нагрузочного теста, которые будут оптимальны для конкретного атлета и/или вида спорта.

Заключение. Наиболее значимые отличия, обусловленные уровнем спортивного мастерства, фиксируются в показателях производительности мышц плечевого пояса, что выражается как в большей скорости локомоций в ходе выполнения теста (скорость оборотов ручек эргометра), так и в больших значениях пиковой мощности во второй, четвертой и пятой сериях теста, а также в пиковой мощности (на третьей серии теста) на субмаксимальной скорости.

Показано, что специфический тест, моделирующий соревновательную деятельность единоборцев, демонстрирует динамику анаэробной работоспособности в ходе регламентированного времени, что позволяет использовать его в качестве инструмента для оценки специальной функциональной выносливости атлетов, которая носит в значительной степени индивидуальный характер. Динамика анаэробной производительности, выраженная в падении пиковой мощности мышц плечевого пояса к концу теста у исследуемых, составляет 29,6 %, и это не связано с уровнем спортивного мастерства.

Список литературы Функциональная выносливость борцов на поясах

- Земленухин И.А., Зотова Ф.Р., Мавлиев Ф.А., Колясов Р.Р. Оценка анаэробной производительности борцов на поясах с учетом особенностей их соревновательных поединков // Наука и спорт: современные тенденции. 2022. Vol. 10, no. 1. С. 18–25. [Zemlenukhin I.A., Zotova F.R., Mavliyev F.A., Kolyasov R.R. [Estimation of Anaerobic Performance of Wrestlers on Belts Taking into Account the Peculiarities of their Competitive Fights]. Nauka i sport: sovremennyye tendentsii [Science and Sport. Modern Trends], 2022, vol. 10, no. 1, pp. 18–25. (in Russ.)]

- Calbet J.A.L. et al. Anaerobic Energy Provision Does not Limit Wingate Exercise Performance in Endurance-Trained Cyclists. Journal of Applied Physiology, 2003, vol. 94, no. 2, pp. 668–676. DOI: 10.1152/japplphysiol.00128.2002

- Hübner-Wozniak E. et al. Anaerobic Performance of Arms and Legs in Male and Female Free Style Wrestlers. Journal of Science and Medicine in Sport, 2004, vol. 7, no. 4, pp. 473–480. DOI: 10.1016/S1440-2440(04)80266-4

- Cinar G., Tamer K. Lactate Profiles of Wrestles who Participated in 32nd European Free-Style Wrestling Championship in 1989. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 1994, vol. 34, pp. 156–160.

- Demirkan E., Koz M., Kutlu M. et al. Comparison of Physical and Physiological Profiles in Elite and Amateur Young Wrestlers. Journal Strength Cond Reserch, 2015, vol. 29 (7), pp. 1876––1883. DOI: 10.1519/JSC.0000000000000833. PMID: 25559900

- Serresse O. et al. Estimation of the Contribution of the Various Energy Systems During Maximal Work of Short Duration. International Journal of Sports Medicine, 1988, vol. 9, no. 06, pp. 456–460. DOI: 10.1055/s-2007-1025051

- Esbjörnsson M. et al. Fast Twitch Fibres May Predict Anaerobic Performance in Both Females and Males. International Journal of Sports Medicine, 1993, vol. 14, no. 05, pp. 257–263. DOI: 10.1055/s-2007-1021174

- Inbar O., Bar-Or O., Skinner J.S. The Wingate Anaerobic Test. John Wiley & Sons, 1996.

- Karnincic H., Tocilj Z., Uljevic O., Erceg M. Lactate Profile During Greco-Roman Wrestling Matchx. Journal Sports Science Medicine, 2009, no. 1, vol. 8, pp. 17–19. PMID: 24474881; PMCID: PMC3879641

- Callan S.D., Brunner D.M., Devolve K.L. et al. Physiological Profiles of Elite Freestyle Wrestlers. The Journal of Strength & Conditioning Research, 2000, vol. 14 (2), pp. 162–169. DOI: 10.1519/00124278-200005000-00008

- Durkalec-Michalski K., Zawieja E.E., Zawieja B.E. et al. The Gender Dependent Influence of Sodium Bicarbonate Supplementation on Anaerobic Power and Specific Performance in Female and Male Wrestlers. Science Rep., 2020, vol. 10 (1), p. 1878. DOI: 10.1038/s41598-020-57590-x. PMID: 32024852; PMCID: PMC7002590

- Nilsson J., Csergo S., Gullstrand L. et al. Work-Time Profile, Blood Lactate Concentration and Rating of Perceived Exertion in the 1998 Greco-Roman Wrestling World Championship. Journal Sports Science, 2002, vol. 20, pp. 939–945. DOI: 10.1080/026404102320761822