Функционально-морфологические изменения сердца при гипотермии

Автор: Алябьев Ф.В., Парфирьева А.М., Чесалов Н.П., Шамарин Ю.А., Осипов А.И.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Обзоры и лекции

Статья в выпуске: 1-1 т.23, 2008 года.

Бесплатный доступ

В данной статье представлен обзор литературы, касающийся функциональных и морфологических изменений сердечной мышцы при воздействии низкой атмосферной температуры. В настоящее время детально исследованы функциональные резервы сердца и описана функциональная характеристика сердечной деятельности при различных уровнях гипотермии. Однако данные в некоторых случаях противоречивы. Исследована морфология сердца при летальной гипотермии, но попытки разработать критерии дифференциальной диагностики общего переохлаждения организма, алкогольной интоксикации и ишемической болезни сердца не увенчалась успехом. Практически не изученной является морфологическая характеристика проводящей системы сердца, изучение которой позволит более четко понимать механизмы функциональных изменений сердца.

Сердце, гипотермия

Короткий адрес: https://sciup.org/14918812

IDR: 14918812 | УДК: 616.12-091-001.18/.19

Текст научной статьи Функционально-морфологические изменения сердца при гипотермии

E-mail: alfedval@mail.ru

ФУНКЦИОНАЛЬНО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СЕРДЦА ПРИ ГИПОТЕРМИИ

ГОУ ВПО Сибирский государственный медицинский университет Росздрава, г. Томск

Адекватное кровоснабжение тканей, являющееся одним из наиболее важных условий для выживания организма при действии низкой температуры, зависит во многом от сердечной функциональной активности [1].

В целом при влиянии холодового стрессора в сердце развиваются следующие функциональные изменения: уменьшается частота сердечных сокращений и сердечный выброс, уменьшается способность к расслаблению, снижается потребление кислорода мышцей (таблица).

Изменения сердечно-сосудистой системы включают инициальную тахикардию, которая связана с

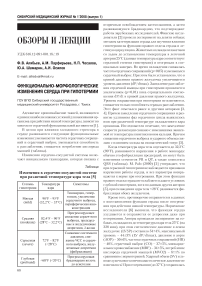

Таблица

Изменения в сердечно-сосудистой системе при различной температуре ядра тела [5]

Когда температура ядра тела опускается до 32,2°C (90°F), развиваются нарушения в работе миокарда: обычно это фибрилляция предсердий, но могут быть изменения сегментов PR и QT, а также комплекса QRS (таблица). M. Palo (2000) [2] утверждает, что при серьезной гипотермии не наблюдается признаков нарушения работы сердца, и все параметры возвращаются к норме при отогревании. При этом функция правого отдела сердца не ослабляется даже в условиях глубокой гипотермии, хотя по данным других авторов [5], при охлаждении ядра тела <28°С развивается фибрилляция обоих желудочков.

Кроме того, противоречие сохраняется и в данных о восстановлении функции сердца после отогревания при действии низкой температуры. Норвежские исследователи [6] выявили, что функция сердца ухудшается и сохраняется ее депрессия даже при отогревании. Авторы проводили эксперимент на собаках, охлаждая их до температуры ядра тела 25°С (на 328 мин), при этом систолическое давление в левом желудочке (LVSP) составило 54±4%, максимальный уровень – 44±5% (LV dP/dtmax), давление в аорте (AOP) – 50±6%, частота сердечных сокращений (HR) – 40%, сердечный выброс (CO) – 37±5%, миокардиальное кровоснабжение (MBF) – 34±5%, потребление кислорода сердечной мышцей (MVO2) – 8±1% по сравнению с нормотермией. Ударный объем (SV) и левожелудочковое конечнодиастолическое давление не изменялось! При отогревании (до 37°С) сохранялась депрессия сердечной функции, что проявилось следующими показателями: LVSP 71±6%, LV dP/dtmax 73±7%, HR 60±9%, AOP 70±6%, CO 57±9%, MBF 53±8%, и MVO2 44±8% [6]. Кроме того, можно отметить, что при согревании тела сохраняется в основном депрессия систолической функции левого желудочка. Это может быть связано, как указывают некоторые авторы [7], с более продолжительным эффектом холодового воздействия на возбуждение–сокращение и актин-миозиновые взаимодействия, чем на захват ретикулумом ионов кальция и содержание интерстициальной жидкости. Противоположное утверждение выдвигает M. Palo с соавт. (2000) [2], о чем уже упоминалось выше. Другие авторы связывают депрессию сердечной функции при отогревании с активным симпатическим влиянием [8].

В условиях мягкой гипотермии известно, что частота сердечных сокращений временно повышается после охлаждения ядра до 33°С (p<0,05) (таблица). Сердечный выброс первоначально имеет тенденцию к повышению при температуре ядра тела 33°С, однако затем снижается (p<0,05). Систолический период значительно удлиняется при снижении температуры с 37°С до 25°С (p<0,001). При 33°С отмечается увеличение систолического давления в левом желудочке, однако при более низкой температуре показатели возвращаются к исходным значениям [9]. По данным других авторов, систолическое давление в левом желудочке при более низкой температуре значительно снижается [6].

Страдает при гипотермии не только функциональная способность миокарда и сердца в целом, но выявляется и депрессия метаболизма сердечной мышцы. Охлаждение сопровождается снижением коронарного кровоснабжения, что ведет к уменьшению потребления кислорода и утилизации субстратов [10]. Охлаждая изолированные сердца собак до 29°С, японские исследователи изучали потребление кислорода сердечной мышцей при нормальной работе и в статусе фибрилляции путем измерения давления в левом желудочке при различном объеме и потреблении кислорода (V0 и V100), при котором пик изоволюмного давления приближается к нулю или равен примерно 100 мм рт.ст. При гипотермии потребление кислорода в различных статусах при V0 сопоставимо, однако при V100 потребление кислорода во время фибрилляции несколько ниже, чем при нормальном ритме. Потребление миокардом кислорода для механических целей в половину меньше при фибрилляции, что авторы связывают с низким общем уровнем механической энергии [11, 12].

Гликолиз в сердечной мышце начинается через 12 часов после воздействия холодового стрессора, когда останавливается утилизация пирувата. Спустя сутки после охлаждения сердце перестает утилизировать углеводы, однако продолжает использовать в метаболизме неэстерифицированные жирные кислоты [10]. Причем в артериальной крови концентрация глюкозы и свободных жирных кислот (FFA) не изменяется. Отмечается увеличение содержания в миокарде креатинфосфата и воды [6]. Появление гипоксии сердечной мышцы и гликолиза на поздних часах гипотермии показывает предел толерантности сердечной мышцы к охлаждению [10, 13]. Развитие дизритмий, вероятно, связано с инактивацией АТФ-зависимых калиевых каналов [14], так как известно, что в анаэробных условиях вырабатывается всего 208 кДж энергии против 2883 кДж в присутствии кислорода [15]. А электрически активные ткани сердца чрезвычайно чувствительны к колебаниям внеклеточной концентрации ионов калия [16]. S.M. Frank et al. (2003) [17] выяснили, что потенциальными механизмами развития ишемии миокарда, вызванной воздействием холода, являются опосредованная через симпатическую нервную систему коронарная вазоконстрикция и/или катехоламин-индуцированное повышение уровня сердечной работы.

S.M. Frank et al. (1997) [18], проводя исследования на добровольцах путем внутривенного введения холодного (4°С) солевого раствора (30-40 мл/кг) в течение двух дней, установили, что охлаждение ядра тела сопровождается периферической вазоконстрикцией и повышением средних значений системного артериального давления, в то время как частота сердечных сокращений не меняется. Мягкая гипотермия вызывает повышение уровня метаболизма, периферическую норадреналин-опосредованную вазоконстрикцию и повышение артериального давления. Развивающаяся при более низкой температуре периферическая вазодилатация не нивелируется даже введением бета-стимуляторов [4].

Некоторые авторы предполагают, что повреждения эндотелия, индуцированные гипотермией, связаны с повышением уровня внутри клеток ионов каталитического железа и оксидантным стрессом [19].

G.F. Chen и Z. Sun (2006) [20], проводя холодовые эксперименты на крысах (6,7±2°C в течение 1, 3 и 5 недель), доказали, что гипотермия значительно повышает уровень эндотелина-1 (потенциального вазокнстриктора) в сердечной ткани. При этом повышается экспрессия выработки белковых рецепторов эндотелина типа А в кардиомиоцитах, а также в гладких миоцитах сосудов, напротив, экспрессия рецепторов эндотелина типа В снижена, в большей степени в сердце.

Основным морфологическим признаком летальной гипотермии (признак Блосфельда-Диберга-Райского) является переполнение кровью левой половины сердца и всей артериальной системы [21, 22]. Свертки фибрина появляются через 1,5-2 часа после начала охлаждения, т.е. задолго до смерти. В артериях они обычно пристеночные, полулунной формы, плотные; в венах чаще почти обтурационные, рыхлые. Свертки в сосудах появляются раньше, чем в полостях сердца [21].

При гистологическом исследовании миокарда после воздействия низкой температуры выявляются характерные пласты отека мышечных волокон со сдавлением стромы, микроциркуляторными нарушениями и явлениями миолиза [23, 24]. Исследования Сумба-това Л.А. (1985) показали, что изменения касаются некоторых кардиомиоцитов, большинство клеток при этом остается интактным [цит. по 22].

Отечественными исследователями предпринята попытка разработки дифференциально-диагностических критериев на основании патоморфологических изменений миокарда при летальной гипотермии на фоне алкогольной интоксикации различной степени, а также хронической ишемической болезни сердца [25]. Среди параметров сравнения были избраны спазм и дистония интрамуральных артерий, выраженность кровенаполенния микроциркуляторного русла (артериол, прекапилляров, капилляров, посткапилляров, венул), плазматизация стенок сосудов, периваскулярные микрокровоизлияния, выраженность дегенеративных изменений кардиомиоцитов, наличие и выраженность межуточного отека и другие. К сожалению, предложенная авторами методика трехбалльной оценки выраженности изучаемых признаков не может быть положена в основу дифференциальнодиагностических алгоритмов ввиду сходности большинства параметров в сравниваемых группах.

Факт нарушения сердечной функции, связанный с непосредственным воздействием холодового стрессора на кардиомиоциты, был подтвержден T. Tveita et al. (1994) [6]. Таким образом, морфологические нарушения при воздействии низкой температуры на сердечную мышцу представлены в основном сосудистыми и паренхиматозно-стромальными изменениями [22]. Давно известен инотропный эффект эпинефрина на охлажденное сердце, причем этот стимулирующий эффект уменьшается с понижением температуры. При температуре ядра 22°С и ниже, когда нет синусового ритма, эпинефрин индуцирует появление эктопических импульсов из множества очагов, что приводит к желудочковой фибрилляции [26]. На электрокардиограммах пострадавших от гипотермии частой находкой являются: синусовая брадикардия, удлиненные QT и PR интервалы, широкий комплекс QRS, наджелудочковая и желудочковая аритмии. Но наиболее частым отклонением является обнаружение J-волны (Осборна) в отведениях II, III, aVR и aVF [27, 28, 29, 30]. Эта волна является результатом разности потенциалов между эпикардом и эндокардом во время 1-й и 2-й фазы реполяризации желудочков [31]. Однако сведения о морфологических изменениях пейсмейкерных клеток, впрочем как и проводящей системы, при холодовом воздействии отсутствуют. Учитывая многочисленные указания на изменения ритма сердца при снижении температуры тела, изучение автономной нервной системы сердца является насущно необходимым для более полного понимания адаптивных изменений сердца при общем переохлаждении организма.

Список литературы Функционально-морфологические изменения сердца при гипотермии

- Aliukhin Iu.S. The functional activity, energetics and survival of the heart under hypothermia/Iu.S. Aliukhin//Usp Fiziol Nauk. -1998. -Vol.29. -№3. -P. 66-78.

- Palo M. Effects on dogs of surface-induced hypothermia and rewarming on the right heart function and pulmonary circulation/M. Palo, T. Lauri, J. Timisjдrvi//Eur J Appl Physiol. -2000. -Vol. 81. -№5. -P. 391-396.

- Lauri T. Cardiac function in hypothermia/T. Lauri, M. Leskinen, J. Timisjдrvi, L. Hirvonen//Arctic Med Res. -1991. -Vol.50. -Suppl.6. -P. 63-66.

- Lauri T. Cardiovascular responses to beta-stimulation with isoproterenol in deep hypothermia//J Appl Physiol. -1996. -Vol. 81. -№2. -P. 573-577.

- Nixdorf-Miller A. Hypothermia and hyperthermia medicolegal investigation of morbidity and mortality from exposure to environmental temperature extremes/A. Nixdorf-Miller, D.M. Hunsaker, J.C. Hunsaker//Archives of Pathology and Laboratory Medicine. -2006. -Vol. 130. -№9. -P. 1297-1304.

- Tveita T. Experimental hypothermia: effects of core cooling and rewarming on hemodynamics, coronary blood flow, and myocardial metabolism in dogs/T. Tveita, E. Mortensen, O. Hevrшy, H. Refsum, K. Ytrehus//Anesth Analg. -1994. -Vol. 79. -№2. -P. 212-218.

- Tveita T. Left ventricular dysfunction following rewarming from experimental hypothermia/T. Tveita, K. Ytrehus, E.S. Myhre, O. Hevrшy//J Appl Physiol. -1998. -Vol. 85. -№ 6. -P. 2135-2139.

- Kondratiev T.V. Effects of sympathetic stimulation during cooling on hypothermic as well as posthypothermic hemodynamic function/T.V. Kondratiev, T. Tveita//Can J Physiol Pharmacol. -2006. -Vol. 84. -№10. -P. 985991.

- Lauri T. Effects of surface-induced hypothermia and rewarming on canine cardiac contraction-relaxation cycle/T. Lauri, M. Leskinen, J. Timisjдrvi//Int J Circumpolar Health. -1997. -Vol. 56. -№1-2. -P. 40-48.

- Einstein A. Metabolic and functional changes in the heart during prolonged hypothermia/A. Einstein, C. Russ, J.C. Lee -Medical center Philadelphia PA, 1964. -14 pp.

- Yaku H. Myocardial oxygen consumption of fibrillating ventricle in hypothermia. Successful account by new mechanical indexes-equivalent pressure-volume area and equivalent heart rate/H. Yaku, Y. Goto, S. Futaki, Y. Ohgoshi, O. Kawaguchi, H. Suga//J Thorac Cardiovasc Surg. -1992. -Vol. 104. -№2. -P. 364-373.

- Yaku H. Determinants of myocardial oxygen consumpsion in fibrillating dog hearts. Comparison between normothermia and hypothermia/H. Yaku, Y. Goto, Y. Ohgoshi, O. Kawaguchi, K. Oga, T. Oka, H. Suga//J Thorac Cardiovasc Surg. -1993. -Vol. 105. -№4. -P. 679-688.

- Zimny M.L. Cardiac metabolism in the hypothermic ground squirrel and rat/M.L. Zimny, S. Taylor//Am J Physiol. -1965. -Vol. 208. -P. 1247-1252.

- Cropper J.R. Enhanced cardioprotection of the rat heart during hypothermic storage with combined Na+ -H+ exchange inhibition and ATP-dependent potassium channel activation/J.R. Cropper, M. Hicks, J.B. Ryan, P.S. Macdonald//J Heart Lung Transplant. -2003. -Vol. 22. -P. 1245-1253.

- Шмидт Р. Физиология человека/Р. Шмидт, Г. Тевс -М.: Изд.-во «Мир», 1996. -Т.2.(изд.2-е). -С. 627.

- Внутренние болезни/под ред. Е. Браунвальда, К. Дж. Иссельбахера, Р.Г. Петерсдорфа, Д.Д. Вилсона, Д.Б. Мартина, А.С. Фаучи. -М.: Изд.-во «Медицина», 1997. -Изд. 11-е. -447 с.

- Frank S.M. Increased myocardial perfusion and sympathoadrenal activation during mild core hypothermia in awake humans/S.M. Frank, P. Satitpunwaycha, S.R. Bruce, P. Herscovitch, D.S. Goldstein//Clin. Sci. (Lond). -2003. -Vol. 104. -№5. -P. 503-508.

- Frank S.M. Adrenergic, respiratory, and cardiovascular effects of core cooling in humans/S.M. Frank, M.S. Higgins, L.A. Fleisher, J.V. Sitzmann, H. Raff, M.J. Breslow//Am. J. Physiol. -1997. -Vol. 272. -№2 (Pt 2). -P. 557-562.

- Zieger M.A. Endothelial cell preservation at 10 degrees C minimizes catalytic iron, oxidative stress, and cold-induced injury/M.A. Zieger, M.P. Gupta//Cell Transplant. -2006. -Vol. 15. -№6. -P. 499-510.

- Chen G.F. Effects of chronic cold exposure on the endothelin system/G.F. Chen, Z. Sun//J Appl Physiol. -2006. -Vol. 100. -№5. -P. 1719-1726.

- Десятов В.П. Смерть от переохлаждения организма/В.П. Десятов. -Томск, 1977. -128 c.

- Шигеев В.Б. Холодовая смерть/В.Б. Шигеев, С.В. Шигеев, Е.М. Колударова. -М., 2004. -183 с.

- Асмолова Н.Д. Микроскопические изменения миокарда при смерти от действия низкой температуры/Н.Д. Асмолова, М.С. Ривенсон//Судебно-медицинская экспертиза. -1982. -№4. -С. 28-29.

- Ардашкин А.П. Диагностика переохлаждения при наступлении смерти после прекращения действия низкой температуры/А.П. Ардашкин, Г.В. Недугов, В.В. Недугова//Судебно-медицинская экспертиза. -2004. -Т. 47. -№2. -С. 12-14.

- Витер В.И. Дифференциально-диагностические критерии холодовой травмы в сочетании с алкогольной интоксикацией и ишемической болезнью сердца/В.И. Витер, Е.М. Колударова//Актуальные вопросы судебной медицины и экспертной практики: Материалы научных исследований кафедр судебной медицины и бюро судебномедицинской экспертизы/Под ред. В.П. Новоселова, Б.А. Саркисяна, В.Э Янковского. -Новосибирск: Межрегиональная ассоциация «Судебные медики Сибири», 1998. -Выпуск 3. -С. 84-87.

- Reissmann K.R. Dynamics of hypothermic heart muscle (Heart-Lung Preparation)/K.R. Reissmann, S. Kapoor//Am J Physiol. -1955. -Vol. 184. -P. 162-170.

- Gan-Xin Yan Cellular Basis for the Electrocardiographic J Wave/Gan-Xin Yan, C. Antzelevitch//Circulation. -1996. -Vol. 93. -P. 372-379.

- Balavenkatesh K. Giant J Wave on 12-Lead Electrocardiogram in Hypothermia/K. Balavenkatesh, W. Sachin//Annals of Noninvasive Electrocardiology. -2003. -Vol. 8. -№3. -P. 262-265.

- Hlaing T. ECG repolarization waves: their genesis and clinical implications/T. Hlaing, T. DiMino, P.R. Kowey, G.X. Yan//Ann Noninvasive Electrocardiol. -2005. -Vol. 10. -№2. -P. 211-223.

- Wong F.W. J wave and hypothermia/F.W. Wong//Dynamics. -2005. -Vol. 16. -№4. -P. 17-18.

- Kйrйbel S. Osborn J wave. A new «channel pathology»? A case report/S. Kйrйbel, C. Jйgo, F. Barbou, G. Cellarier, P. Laurent, C. Bouchiat, R. Carlioz//Ann Cardiol Angeiol (Paris). -2006. -Vol. 55. -№5. -P. 282-285.