Функционально-семантическое поле сатирических коннотаций

Автор: Белецкая Елена Владимировна

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu

Рубрика: Исследования по теории и истории языка

Статья в выпуске: 2, 2020 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена исследованию тропов, которые вынесены в отдельную группу и рассматриваются в качестве основных составляющих компонентов функционально-семантического поля сатирических коннотаций (ФСПСК); дано определение ФСПСК, выделены его доминанта, периферия и маргинальная зона, а также формулы тропов, относящихся к доминанте поля.

Функционально-семантическое поле, ядро, доминанта, периферия, маргинальная зона, сатирические коннотации, тропы, двойной смысл, игра слов

Короткий адрес: https://sciup.org/146281686

IDR: 146281686 | УДК: 81’36

Текст научной статьи Функционально-семантическое поле сатирических коннотаций

Как известно, прагматика «говорения» состоит в облечении мысли в языковую оболочку с тем, чтобы сделать её возможной для восприятия собеседником. Однако коммуникативная функция языка не ограничена только «передачей мысли». В речи на коммуникативную функцию языка могут наслаиваться различные секундарные наслоения: эмфатические, оценочные, экспрессивно-эмоциональные. Вполне допустимо предположение, что средства выражения данных наслоений имеют полевую структуру. Как поле можно представить и средства выражения сатирических (в широком смысле слова) коннотаций (СК).

Теория поля чаще всего в лингвистике применяется к описанию грамматического и лексико-грамматического строя языка. О.А. Сытенко, например, в своей работе рассматривает общие и дифференциальные признаки ФСП де-минутивности [21]. Г.И. Маринина на основе теории семантического поля исследует семантические изменения в языке и дискурсе [20], Е.Л. Кузьменко рассматривает фразеосемантическое макрополе эмпатии личности [17]. К.А. Кочнова ведет исследование художественно-речевой системы А.П. Чехова с помощью полевой методики [15].

Вместе с тем, закономерна постановка следующего вопроса: можно ли в рамках теории поля рассматривать вопросы стилистики?

В специальной литературе можно найти косвенное указание на правомерность подобного предположения, хотя сам термин «поле» в данном контексте не употребляется. Известная «шкала Ризель» может рассматриваться как полевая структура, объединенная определённым смысловым знаменателем – отношением к норме [27].

Как известно, термин «поле» в лингвистику в 1924 г. ввел Г. Ипсен, хотя у И. Трира идея «поля» возникла еще в 1923 г. [28]. Теорию поля развивали в своих работах А.В. Бондарко [6], Н.Г. Долгих [11], А.М. Васильев [9]. Под «полем» в лингвистике принято понимать «совокупность языковых еди- ниц (главным образом лексических), объединенных общностью содержания (иногда также общностью формальных показателей) и отражающих понятийное, предметное или функциональное сходство обозначаемых явлений» [18: 380].

Поле имеет особую структуру – ядро и периферию, которые являются необходимыми структурными элементами и выполняют специализированные функции (как в системе языка, так и в речи). Ядро имеет, как правило, обобщенное значение (состоящее из лексем с общим признаком), а периферия включает в себя лексемы с дифференциальными признаками.

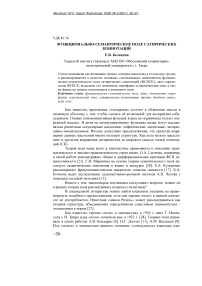

Несмотря на то, что все исследователи сходятся в определении структуры поля, способы его представления у большинства различаются. Одна из первых моделей системы языка – модель уровней – представляли в виде этажерки, спирали, цепочки и других материальных фигур. Самым распространенным способом описания поля является изображение его в виде опоясывающих друг друга кругов (см. рис. 1).

Ядро / центр

Рис. 1

Зона ближней/дальней периферии

Для нашего исследования важна статья А.И. Кузнецовой [16], которая считает, что полевая модель в системе языка имеет различные интерпретационные аспекты. Предмет исследования в теории поля составляют группировки языковых единиц, объединяемых на основе общности выражаемого ими значения (семантический признак), или по общности выполняемых ими функций (функциональный признак), или на основе комбинации двух признаков (функционально-семантический признак).

В системе стилистических фигур существует функциональносемантическое поле сатирических коннотаций (ФСПСК), характеризующееся наличием общего смыслового множителя, объединяющего ядро поля и его компоненты. Этот общий функциональный множитель органически связан с понятием экспрессивности. Экспрессивность – «совокупность семантикостилистических признаков единицы языка, которые обеспечивают её способность выступать в коммуникативном акте как средство субъективного выражения отношения говорящего к содержанию или адресату речи» [24: 591].

Исходя из анализа работ, посвященных исследованию полевой структуры языка и феномену экспрессивности, под ФСПСК мы условимся понимать совокупность стилистических фигур, порождающих положительные или отрицательные экспрессивно-эмоциональные обертоны благодаря вторичной номинации, основанной на принципе совмещения (контаминации), но не по ча- стичному сходству между образом и объектом секундарной номинации, а по их логической несовместимости, противоположности.

Подобными сатирическими (в самом общем смысле) коннотациями условимся считать: добродушное или злое осмеяние, добрую или язвительно-бичующую насмешку, различные оттенки юмора, вызывающие сочувственную ухмылку или злую иронию, различные градации комического, подчеркивающие сочувствие или осмеяние, скрывающие под маской смешного неприязнь или серьезное отношение к объекту вторичной номинации.

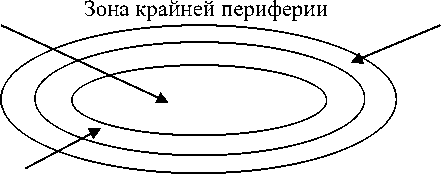

Таким образом, конституирующим признаком ФСПСК является наличие в определённой совокупности стилистических средств названных выше коннотаций, возникающих на основе алогической контаминации (сращения алогичных смыслов). На контаминации несовместимых смыслов основаны: игра слов, двойной смысл, оксюморон, ирония, транслитерация крылатых высказываний, зевгма, предложения с эффектом ошеломления (Schlagsatz) , гипербола, литота, эвфемизмы, антитеза, несоответствие стиля его содержанию, пародия и ирония, контрастное сочетание элементов различных функциональных стилей и экспрессивно-эмоциональной окраски. Под доминантой мы условились понимать стилистические фигуры, которые независимо от логического наполнения ячеек их моделей всегда создают сатирические коннотации. К ним относятся зевгма, двойной смысл, игра слов и оксюморон. Прочие стилистические фигуры формируют маргинальную зону и периферию ФСПСК (рис. 2).

Периферия гипербола

Ядро/центр

Маргинальная зона

Рис.2

а, метонимия, перифраза, эвфемизм игра слов, двойной смысл, оксюморон, ирония, зевгма, литота

В нашей работе мы вывели формулы тропов, относящихся к доминанте функционально-семантического поля сатирических коннотаций. В них будут использоваться следующие аббревиатуры: ЗФ – звуковая форма, СФ – смысловая форма. Для иллюстрации рассмотрим формулу зевгмы (см. рис. 3), где СФa – суть, смыслы, принадлежащие к одной логико-смысловой сфере и являющиеся однородными членами предложения, и СФб – несовместимый смысл:

СФa1 СФa2 СФan

СФб1 = алогизм = сатирические коннотации

Рис. 3

Если заполнить ячейки этой модели лексическими единицами, соответствующими параметрам приведенной формулы, всегда возникает сатирический эффект.

Этому условию, помимо зевгмы, соответствует двойной смысл .

Проанализировав специальную литературу [5, 8, 13, 22; 27), мы сделали вывод, что для создания двойного смысла используется противопоставление прямого значения переносному или новому оттенку значения, созданному переносным употреблением слова. С другой стороны, используются противопоставления разных резко отличающихся номинативных значений слова или омонимов друг другу. В следующем пример [23] иронический подтекст возникает на основе несовмещения смыслов ‘обманывать’ и ‘иметь любовную связь’:

«Feldwebel: Willst du mich auf den Arm nehmen?

Mutter Courage: Reden Sie anständig mit mir und erzählen Sie nicht mei-nen halbwüchsigen Kindern, daβ ich Sie auf den Arm nehmen will, das gehört sich nicht, ich hab' nix mit Ihnen .

Графически модель двойного смысла выглядит следующим образом (см. рис. 4):

|

ЗФ1 = ЗФ2 = алогизм = с СФ1 ≠ СФ2 |

атирические коннотации |

Рис. 4

Следующим компонентом коллективной доминанты ФСПСК является игра слов , которая рассматривается как сопоставление разных в смысловом отношении, но сходно звучащих слов для высмеивания определённого явления, предмета или действия. Игра слов является видом каламбура, остроумным, часто юмористическим соединением частично одинаковых языковых форм в высказывании («Die Lautesten sind nicht immer die Lautersten») – ‘самые громкие не всегда самые честные)’, главным инструментом для двусмысленности, когда два, три или даже десять аналогичных этимологических корней соединяются таким образом, что единое слово представляет собой узел различных подсмыслов, каждый из которых в свою очередь совпадает и переплетается с другими, которые тоже открыты для новых конфигураций и возможности интерпретации [24].

Попытаемся изобразить модель этой стилистической фигуры. Поскольку здесь речь идет об игре фонетически схожих языковых образований, изобразим это следующим образом: ЗФ1 ~ ЗФ2. Но как мы уже успели отметить, значение сопоставленных выражений различно. Поэтому мы вводим обозначе- ние СФ1 ≠ СФ2. А поскольку игра слов – это соединение одинаковых форм в одно высказывание с целью создать сатирический или юмористический эффект, модель игры слов будет выглядеть следующим образом (см. рис. 5):

|

ЗФ1 ~ ЗФ2 = алог СФ1 ≠ СФ2 |

изм = сатирические коннотации |

Рис.5

Оксюморон также относится к коллективной доминанте [3]. Это стилистическая фигура, которая представляет собой сочетание противоположных по значению слов. В качестве оксюморона выступают сочетания полнозначных слов, например, «Eile mit Weile». Самостоятельную фигуру образует сочетание прилагательного с существительным: «nüchterne Trunkenheit» – “трезвое опьянение”; «taghelle Nacht» – “светлая ночь” и др.

Поскольку оксюморон – это соединение несоединимого, противоположного, модель этой стилистической фигуры можно представить следующей формулой (см. рис. 6):

СФ1 ≠ СФ2 = алогизм = сатирические коннотации

Рис.6

Следующим компонентом коллективной доминанты ФСПСК является гипербола . И. В. Арнольд под гиперболой понимает «заведомое преувеличение, повышающее экспрессивность высказывания и сообщающее ему эмфа-тичность» [2]. Это стилистический прием выражения преднамеренного увеличения свойств предмета или явления, нередко в такой степени, в какой реально они ими не обладают.

Эмоционально отмеченное преувеличение или преуменьшение смысла, свойственное гиперболе, лежит за гранью рационального, поэтому суть гиперболы может быть передана следующей формулой: СФ²·³··ª, т.е. описываемое содержание (смысловая форма) возводится во вторую и т.д. смысловую степень со знаком «+» (в литоте СФ-‾²·‾³··‾ª со знаком «–»), а разность между объективным и гиперболизированным смыслом создает алогизм (см. рис. 7):

СФ²·³··ª = алогизм = сатирические коннотации (гипербола)

СФ‾²·‾³··‾ª = алогизм = сатирические коннотации (литота)

Рис.7

Например, у Юппа в романе Э.М. Ремарка «Три товарища» такие огромные торчащие уши, что дают слишком большое сопротивление воздуха, поэтому автомобиль, на котором он едет, либо потеряет в скорости 20 км, либо превратится в самолет [26]:

«Er behauptete, Jupps riesige abstehende Ohren gäben zu viel Luftwider-stand; entweder verliere der Wagen 20 Kilometer an Geschwindigkeit oder er ver-wandle sich in ein Flugzeug».

Отнесенности гиперболы к доминанте ФСПСК противоречит её способность создавать торжественный подтекст. Гипербола иногда не имеет сатирических коннотаций. Так, в народной песне употребляется следующая гипербола: «Ни один огонь не может так жарко гореть, как любовь к родине, о которой никто не знает». Это позволяет отнести гиперболу к маргинальной зоне – промежуточной между ядром и периферией.

Следует, однако, отметить, что случаи, когда гипербола создает торжественный эффект, очень редки, поэтому гипербола может выступать доминантой ФСПСК, но также и относиться к периферии данного поля, таким образом, гипербола относится скорее не к доминанте, а к ядру поля.

Ирония является еще одним компонентом коллективной доминанты ФСПСК. Поскольку ирония представляет собой перенос значения, основанный на контрастном противопоставлении формы выражения и выражаемого содержания мысли, реализующемся при употреблении слов, словосочетаний или предложений в смысле, обратном тому, который непосредственно в них выражен, графически эту стилистическую фигуру можно изобразить следующим образом (см. рис. 8):

Список литературы Функционально-семантическое поле сатирических коннотаций

- Антонова С.М. Глагольные ЛСГ как динамическая модель языковой картины языка // Языковая картина мира: Материалы. Кемерово: Кузбассвузиздат, 1995. С. 28-32.

- Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка: Учеб. пособие. М.: Просвещение, 1990. 300 с.

- Белецкая Е.В. Оксюморон как одно из лексических средств пробуждения рефлексии // Слово и текст: психолингвистический подход. Тверь: Твер. гос. ун-т, 2005. Вып. 4. С.8-17.

- Белецкая Е.В. Зевгма как представитель семантических тропов // Слово и текст: психолингвистический подход. Тверь: Твер. гос. ун-т, 2005. Вып. 5. С.17-22.

- Белецкая Е.В. Моделирование особенностей понимания двойного смысла // Известия Российского государственного педагогического университет им. А.И. Герцена. Аспирантские тетради. Научный журнал. № 18 (44). СПб.: Книжный дом, 2007. С.77-83.

- Бондарко А.В. Козаковская В.В. Проблемы функциональной грамматики: Принцип естественной классификации. - М.: Языки славянской культуры, 2013. 512 с.

- Босова Л.М. Соотношение семантических и смысловых полей качественных прилагательных (психолингвистический аспект): Автореф. дис.... доктора филол. наук. Барнаул, 1998. 48 с.

- Бревдо И.Ф. Механизмы разрешения неоднозначности в шутке: Дис.... канд. филол. наук. Тверь: Твер. гос. ун-т, 1999. 171 с. Специальность 10.02.19.

- Васильев А.М. Теория семантических полей // Вопросы языкознания. 1971. № 5. С. 105-113.

- Гольдберг В.Б. Структурные связи в лексико-семантической системе языка (на материале русского и английского лексико-фразеологических полей "Биологическое существование человека"): Автореф. дис.... д-ра филол. наук. Воронеж, 2000. 43 с. Специальность 10.02.19.

- Долгих Н.Г. Теория семантического поля // Филологические науки. 1973. № 1. С. 89-98.

- Жевайкина Ю.В. Когнитивные аспекты идиоматики (на материале семантического поя "безумие" в современном русском языке): Дис.канд. филол. наук. Ульяновск, 2004. 215 с.

- Зубинова А.Ш. Классификация тропов и фигур речи // Культурология, филология, искусствоведение: актуальные проблемы современной науки: сб.ст. Новосибирск, 2018. С.88-92.

- Каминская Э.Е. Психолингвистическое исследование динамики смыслового поля слова: Автореф. дис.... канд. филол. наук. Тверь: Твер. гос. ун-т, 1996. 16 с. Специальность 10.02.19.

- Кочнова К. А. Лексико-семантическое поле "Природное время" в языковой картине мира А. П. Чехова: Дис.... канд. филол. наук. Н. Новгород: ННГУ, 2005. 178 с. Специальность 10.02.19.

- Кочнова К. А. Вопросы изучения языковой картины мира писателя // Гуманитарные научные исследования: Электронный науч.-практ. журн. 2014а. № 11(39). С. 51-54.

- Кочнова К. А. Образ зимы в индивидуально-речевой системе А. П. Чехова // Вестн. Мининского ун-та: Сетевое изд. 2014б. № 4(8). С.9.

- Лингвистический энциклопедический словарь. М.: Сов. Энциклопедия, 1990. 685 с.

- Манькова К.О., Иванова Е.А. Гипербола, метафора и образное сравнение как средства реализации юмора, иронии и сатиры // Романские и германские языки: актуальные проблемы лингвистики и методики. Екатеринбург: УГПУ, 2017. С.74-79.

- Маринина Г.И. Полевая структура концепта "Толерантность" в немецком английском, русском и кабардино-черкесском языках // Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2016. № 8(62): в 2-х ч. Ч. 1. C. 129-131.

- Сытенко О.А. Полевая система исследования языков (на материале английского и русского языков) // Электронный сетевой политематический журнал "Научные труды КубГТУ". КубГТУ, 2017. № 8. С. 234-241.

- Яхияева С.Х. Стиль речевого комизма в сказе (по материалам рассказов М.М. Зощенко) // Балтийский гуманитарный журнал. Тольятти, 2019. Том 8. №3 (28). С. 386-389.

- Brecht B. Stucke. Mutter Courage und ihre Kinder. Berlin, Weimar: Aufbau-Verlag, 1968. S. 321-415.

- Eco U. The role of the reader. Bloomington: Indiana Univ. Press, 1984.

- Jobst H. Findling. Roman. Berlin: Verl. der Nation, 1972. 288 S.

- Remarque E.M. Drei Kameraden. Roman. Koln: Kupenheuer &Witsch, 1998. 398 S.

- Riesel E., Schendels E. Deutsche Stilistik. M.: Высшая школа, 1975. 316 с.

- Riesel E., Schendels E. Deutsche Stilistik. - M.: Высшая школа, 1975. 316 с.

- Trier J. Sprachliche Felder // Zeitschrift fur deutsche Bildung. 1932. № 9. S. 417-427.