Функциональное назначение орудий из галек с поселений эпохи поздней бронзы лесостепного Притоболья (экспериментально-трасологический анализ)

Автор: Скочина С.Н., Костомарова Ю.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 1 т.44, 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты комплексного изучения орудий труда из галек с памятников эпохи поздней бронзы лесостепного Притоболья, относимых к федоровской, черкаскульской и пахомовской культурам. Охарактеризовано сырье и рассмотрена технология изготовления подобных изделий. Установлено, что для дальнейшего использования отбирались гальки, не требовавшие дополнительной подработки, в редких случаях рабочая поверхность оформлялась оббивкой. На основании трасологического анализа выделены и детально описаны следы сработанности (выкрошенность, заполировка, различного рода деформации и т.д.). Анализ микропризнаков, их взаимовстречаемости позволили разделить орудия на четыре группы. Для выяснения функционального назначения каждой из них был проведен ряд экспериментов по обработке шкур и выделке кожи, лощению поверхности глиняных сосудов, полировке шлифованных каменных топоров и металлических изделий. Экспериментальные орудия также подверглись трасологическому изучению. Сравнение полученных сведений с данными микроанализа археологических образцов дало возможность атрибутировать выделенные группы и связать их с конкретными производствами. Установлено, что в большинстве своем изделия из галек с позднебронзовых селищ являлись полифункциональными. Они использовались при выделке шкур и кож, а также в керамическом производстве для лощения поверхности сосудов. В меньшей степени в коллекциях представлены гальки, применявшиеся только в одном производстве: кожевенном, обработке глиняных или металлических изделий. Использование в хозяйственной деятельности орудий труда из небольших кварцитовых галек можно считать своеобразным культурно-хронологическим маркером, характеризующим андроновские (прежде всего черкаскульские) древности.

Эпоха поздней бронзы, лесостепное притоболье, орудия из галек, экспериментально-трасологический анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/145145747

IDR: 145145747 | УДК: 903.211.1 | DOI: 10.17746/1563-0102.2016.44.1.072-081

Текст научной статьи Функциональное назначение орудий из галек с поселений эпохи поздней бронзы лесостепного Притоболья (экспериментально-трасологический анализ)

На памятниках эпохи поздней бронзы андроновско-го и андроноидного круга довольно часто встречаются небольшие по размерам речные гальки со следами сработанности. Исследователи, затрагивавшие проблемы андроновского хозяйства, интерпретировали подобные изделия как орудия, которые применялись для лощения глиняных сосудов [Кривцова-Гракова, 1948, с. 82, 144; Потемкина, 1985, с. 70, 100, 128; Кузьмина, 1994, с. 111–112; Потемкина, Корочкова, Стефанов, 1995, с. 50; Сериков, 2006, с. 45]. В археологической литературе встречаются и иные трактовки назначения галек, допускающие их использование для полировки металлических изделий, в частности поверхности отливок [Кунгурова, Удодов, 1997, с. 78], и для обработки шкур и кож, а именно волососгонки и лощения [Семенов, Коробкова, 1983, с. 137, 147; Зах, 1995, с. 63; Коробкова, 2001, с. 159; Коробкова, Шапошникова, 2005, с. 175, 193].

Следует отметить, что, во-первых, зачастую функциональная атрибуция собственно андроновских материалов проводилась без применения трасологического метода; во-вторых, в опирающихся на этот метод работах, посвященных другим культурам, авторы лишь в общих чертах описывали признаки изношенности на подобных орудиях, не подкрепляя их иллюстрациями следов использования; в-третьих, предварительный микроанализ галек, обнаруженных на селищах бронзового века Притоболья, позволил выявить несколько вариаций признаков сработанности, что дает основания предполагать функциональную дифференциацию орудий.

Таким образом, вопрос о функциональном назначении галек остается открытым. Для его решения было проведено экспериментально-трасологическое изучение всего комплекса подобных предметов. В результате удалось получить сведения об использовании галек в конкретном производстве и его этапах, а также дополнить характеристику хозяйственной деятельности населения эпохи поздней бронзы на рассматриваемой территории в целом.

Материалы исследования

Объектом нашего исследования являются гальки со следами сработанности, обнаруженные на поселениях позднего бронзового века лесостепного Притоболья: Хрипуновское-1, Ольховка, Имбиряй-3, Большой Им-биряй-2, -10, Криволукское-7, Щетково-2, Черемуховый Куст, Чепкуль-5 [Матвеев, 2000, 2007; Матвеев, Аношко, Измер, 2002, 2003; Матвеев, Костомаров, 2011; Аношко и др., 2003; Зах, 1995, с. 63; Зах и др., 2014]. Самые представительные коллекции происходят с черкаскульских памятников Хрипуновское-1 и Ольховка – 22 и 12 предметов соответственно. С этой же культурой связаны три гальки с поселения Имбиряй-3. На черкаскульско-пахомовском селище Большой Имбиряй-10 обнаружено 6 экз. С федоровским временем соотнесены единичные находки с поселений Криволукское-7, Черемуховый Куст. В федоровский комплекс селища Щетково-2 мы включили десять галек, большая часть которых была обнаружена при проведении разведочных работ и представляет собой подъемный материал. Одно изделие происходит с памятника Чепкуль-5, возможно, оно связано с коп-тяковским комплексом. В заполнении пахомовского жилища на поселении Большой Имбиряй-2 найдены две гальки со следами сработанности. Таким образом, подобные изделия встречаются преимущественно в материалах черкаскульской, федоровской, реже пахомовской и бархатовской культур (рис. 1).

Трасологический анализ и микрофотографии следов сработанности на орудиях из галек выполнены с помощью металлографического микроскопа Olympus BX-51 с фотокамерой ProgRes C10 и пан-кратического микроскопа МСП-1 с камерой Canon EOS-1100. Под микроскопом рабочие площадки галек размещались горизонтально. Для более полной демонстрации различных характеристик их износа микро снимки выполнены в двух увеличениях – 10- и 50-кратном.

Технология изготовления

Для изготовления орудий использовались целые и разбитые плоские окатанные кварцевые гальки средних и малых размеров. Рабочим являлся выпуклый край, реже – одна из поверхностей, чаще всего без специальной подработки. Кроме того, встречены экземпляры, у которых отмечена подготовка рабочей площадки, состоявшая из выравнивания выпуклого края путем оббивки, иногда рабочим являлось место раскола гальки.

22 23 24 25

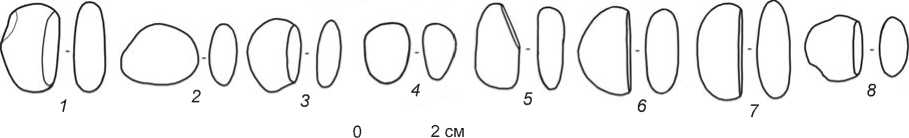

Рис. 1. Орудия из галек с поселений бронзового века в Притоболье.

1–3 , 8 – 13 – Ольховка; 4 , 6 , 7 , 17 , 19–21 , 23–25 – Хрипуновское-1; 5 , 16 , 18 – Большой Имбиряй-2; 14 – Большой Имбиряй-10;

15 – Имбиряй-3; 22 – Криволукское-7.

Большая часть исследованных предметов имеет в плане овальную форму (рис. 1), но есть и треугольные (3 экз.), трапециевидные (2 экз.) и прямоугольные (3 экз.). Имеются изделия, выполненные на обломках галек (рис. 1, 13, 14 ). Длина в среднем варьирует от 1,3 до 2,4 см (лишь у одного экземпляра 3,9 см), ширина – от 0,9 до 2,3, а толщина – в пределах 0,4–1,2 см. В большинстве случаев рабочим являлся продольный боковой край, сработанный в разной степени (42 экз.). Также имеются предметы со следами износа на одной из поверхностей (7 экз.). Рабочая плоскость, как правило, одна. На нескольких предметах отмечены две рабочие грани с ребром между ними (рис. 1, 14, 22 ).

В коллекции артефактов каждого памятника имеются гальки как со сколами и выбоинками, образовавшимися в результате оббивки, так и без каких-либо следов. Видимо, они являлись заготовками для будущих орудий. На поселении Хрипуновское-1 в одной из ям сооружения 6 выявлено скопление, состоявшее из 46 галек, на поверхности которых признаки использования отсутствовали. Изделия с выбоинками часто трактуются как отбойники и/или ретушеры, но малые размеры и, соответственно, небольшая масса изученных нами предметов не позволяют отнести их к данному типу орудий.

Трасологический анализ

В ходе трасологического анализа археологической коллекции орудия из галек были разделены на четыре группы на основании выделенного блока следов сработанности. Последний включает выкрошенность, характер рабочей площадки, заполировку, объемные следы, следы на обушковых участках орудий и различного рода деформации.

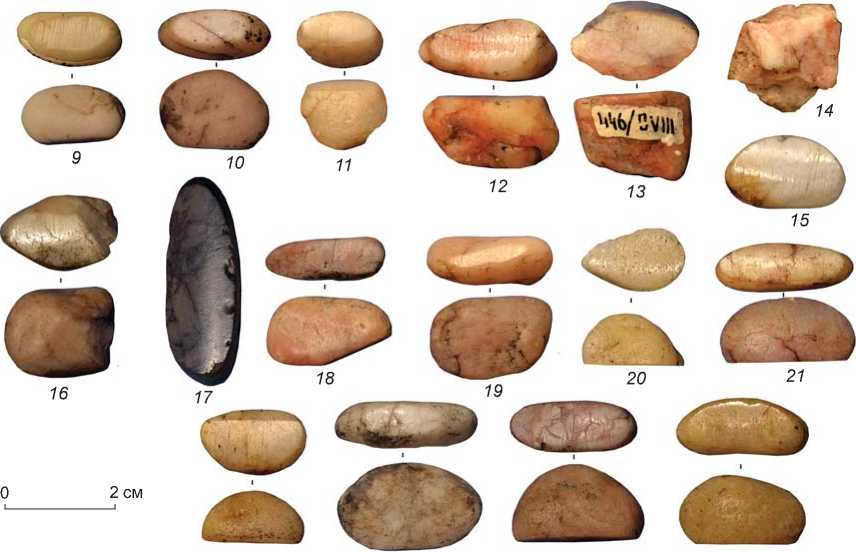

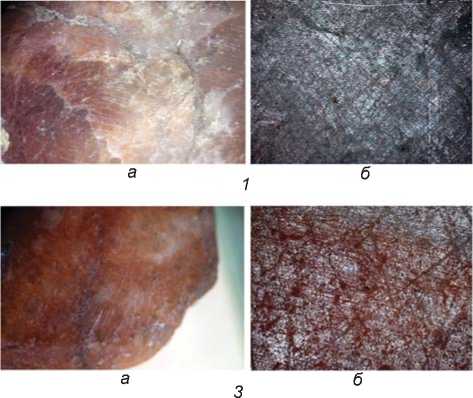

К первой группе относятся плоские гальки (21 экз.) с выровненной рабочей площадкой, расположенной на одном крае. У данных изделий кром- ка рабочего участка скруглена, на ней фиксируются мелкие фасетки утилизации с нечеткими границами (рис. 2). Рабочая зона имеет ровные или чуть наклонные П-образной формы поперечные и продольные сечения со скругленными углами. Один край рабочего участка, наиболее интенсивно контактировавший с обрабатываемой поверхностью, сильнее сглажен, забит микрофасетками утилизации и истерт. В четырех случаях на расколотых гальках со стороны слома отмечена переориентация лезвия, отчего образовались две смежные рабочие грани. Заполиров-ка матовая, жирная, проникающая в микрорельеф рабочей поверхности и частично заходящая на соседние. При небольшом увеличении (в 10 раз) она очень яркая, буквально зеркальная, при 50-кратном не теряет своих характеристик, но становится чуть рассеянной (рис. 2). В нескольких случаях отмечена матовая, истирающая микрорельеф пришлифовка, характерная для кварцевого сырья (рис. 2, 6б). Линейные следы представляют собой многочисленные удлиненные или короткие, резко очерченные, глубокие царапинки и бороздки, расположенные перпендикулярно или чуть наклонно по отношению к длинной оси рабочей зоны. Основная их локализация приходится на один край рабочей площадки, распространяясь до ее середины и вплоть до другого края. Поверхность, на которой располагаются линейные следы, часто имеет гофрированный вид, характерный для орудий, использовавшихся для обработки шкуры.

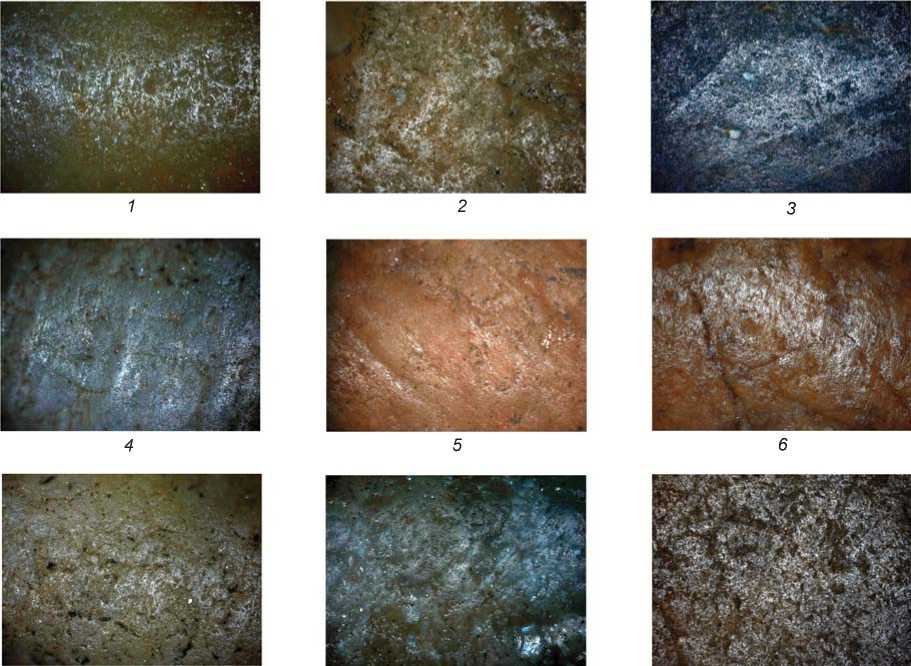

Вторая группа представлена пятью гальками. Характер и локализация рабочего участка у них такие же, как и у первой группы, но блок следов сработанности иной. Рабочая поверхность ровная, истерта и заглажена одновременно, П-образная в сечении, с четкими границами (рис. 3, 2, 4 ). На некоторых гальках по всему периметру на краях рабочего лезвия фиксируются фасетки утилизации средних размеров. Заполировка в виде пятен яркого блеска имеет линейную направленность, она поверхностная, глубоко не проникающая в микрорельеф, характеризуется чуть размытой границей с незаполирован-ной частью. Линейные следы расположены в зоне заполировки. Это поперечные отно сительно рабочей площадки, параллельные друг другу короткие риски и хаотичные, пересекающиеся между собой, царапинки.

Особенностью третьей группы галек (25 экз.), наряду с блоком следов, характерным для первой и второй, является наличие двух уровней заполировки

аб аб

Рис. 2. Следы сработанности на орудиях из галек для обработки шкуры и выделки кожи. 1 – Большой Имбиряй-2; 2 – Имбиряй-3; 3–6 – Хрипуновское-1.

а – 10-кратное увеличение; б – 50-кратное.

б

а

а

б

а

аб

Рис. 3. Комбинированные следы сработанности ( 1 , 3 , 5 , 6) и следы от обработки глиняной поверхности ( 2 , 4 ) на орудиях из галек. 1 - Большой Имбиряй-2; 2 - 5 - Хрипуновское-1; 6 - Большой Имбиряй-10.

а - 10-кратное увеличение; б - 50-кратное.

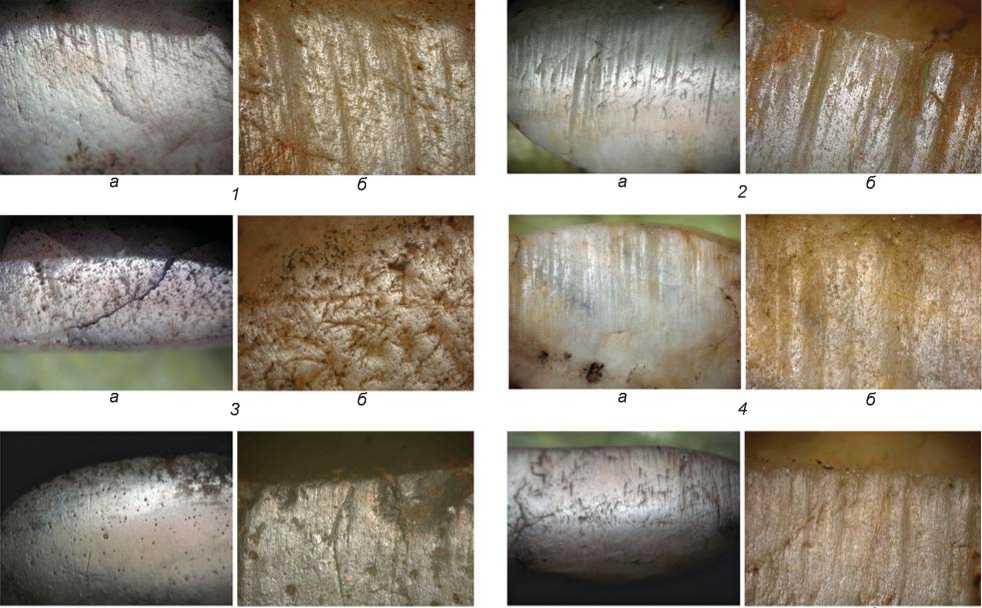

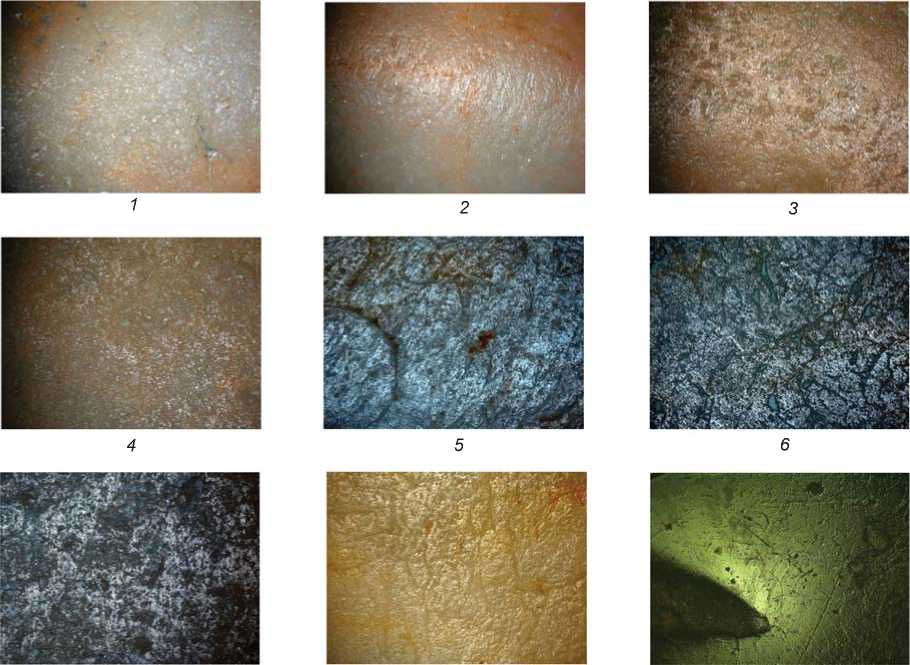

Рис. 4. Следы сработанности от металла на орудиях из галек с поселения Щетково-2.

а - 10-кратное увеличение; б - 50-кратное.

(рис. 3, 1, 3, 5, 6). Первая тусклая, жирная, глубоко проникающая в микрорельеф, полностью покрывает рабочую площадку. Второй уровень фиксируется поверх описанного и представляет собой участок более яркой, зеркальной, с четкими границами заполиров-ки, в зоне которой имеются мелкие риски, перекрещивающиеся царапины и круговые риски. Она локализуется в основном в середине рабочей площадки, не затрагивая края. Первая заполировка характерна для обработки кожи, вторая образована при работе по другому сырью (глине или кости (?)), что может свидетельствовать о многофункциональном использовании галек.

Орудия трех групп имеют идеально выровненный рабочий участок. Что же могло послужить причиной образования такой поверхности? В пер- вую очередь, мы предположили, что это результат оформления рабочей площадки абразивной шлифовкой. Однако изучение под микроскопом археологических орудий не выявило признаков использования данного приема. Мы предполагаем, что основной причиной образования ровной поверхности являлась работа на твердой основе. Таким образом могла происходить обработка кожи . Кроме того, быстрому формированию ровной поверхности мог способствовать такой технологический прием, как выравнивание путем оббивки поверхности и краев рабочей площадки, впоследствии снивелированных в результате работы, это отмечено на нескольких экземплярах.

У галек четвертой группы рабочей являлась одна из плоских поверхностей (4 экз.). Рабочая часть характеризуется четкими границами, она ровная, гладкая, зашлифованная и заполированная до металлического блеска. Линейные следы расположены в зоне заполировки, они представляют собой пересекающиеся, очень тонкие, удлиненные, ровные царапины (рис. 4).

Экспериментальное моделирование следов сработанности на гальках

Для выяснения функционального назначения орудий из галек под руководством В.Э. Чибиряка и С.Н. Ско-чиной был проведен ряд экспериментов по обработке шкур и выделке кожи, лощению поверхности глиняных сосудов, полировке шлифованных каменных топоров и металлических изделий. В опытах использовались собранные по берегам рек Тобол, Пур и Аган окатанные кварцевые гальки небольших размеров, по своим минералогическим свойствам аналогичные археологическим образцам. Работа ими осуществлялась в течение 1-3 ч. Рабочая площадка галек специально не оформлялась, за исключением одного экземпляра, у которого она была отшлифована с помощью абразива.

В ходе эксперимента было апробировано несколько вариантов возможного использования галек. При обработке шкуры и кожи (11 экз.) выполнялись следующие операции: мездрение, пушение бахтармы, лощение, в т.ч. замши с жирением и кожи с добавлением песка; волососгонка вымоченной шкуры на доске, размягчение и лощение обезволошенной и высушенной сыромятной кожи с добавлением мелкого шпатового песка. Десять галек использовались для лощения поверхности глиняной посуды, тремя производилась полировка каменных шлифованных топоров, одной полировали поверхность бронзового изделия. Для сравнения следов износа под микроскопом были просмотрены гальки (три из кварца и три из сердо- лика), использованные в процессе лощения посуды в Самарской экспедиции по экспериментальному изучению древнего гончарства*.

Трасологический анализ

На экспериментальных гальках, использовавшихся для выделки шкур и обработки кожи, зафиксирован одинаковый характер заполировки (рис. 5). Она жирная, тусклая, глубоко проникающая в микрорельеф, располагается по всей рабочей площадке, заходя на прилегающие участки, границы с незапо-лированной поверхностью размыты (рис. 5, 1-3 ). На большей части рабочей зоны заполировка насыщенная, постепенно расс еивающаяся к краю. Если производилось лощение высушенной шкуры или эта операция осуществлялась с добавлением песка, то структура заполировки выглядит волнистой (рис. 5, 4, 5 ). Края рабочего участка практически не имеют выкрошенности, они скруглены и заглажены. В поперечном сечении кромка имеет арочные очертания. Линейные следы представляют собой многочисленные удлиненные или короткие риски и бороздки, перпендикулярные длинной оси гальки. Они равномерно распределены по всей длине рабочей площадки. Наиболее выразительны следы от таких операций, как мездрение с песком и волососгонка вымоченной оленьей шкуры на доске, а также лощение высушенной сыромятной кожи (рис. 5, 6-9 ).

Выравнивание рабочей площадки орудия было проверено экспериментально. Одну гальку оформили на абразиве и затем использовали для лощения глины с шамотом и хвоей. Оказалось, что полученные следы сработанности не перекрывают абразивную шлифовку, она по-прежнему очень хорошо видна невооруженным глазом (рис. 6, 1 ). Таким образом, основной причиной формирования выровненной поверхности у ряда археологических образцов, по нашему мнению, является обработка кожи на твердой основе, что подтверждено экспериментальными работами. Было проведено размягчение необработанной галькой небольшого (6 дм2) фрагмента высушенной после вымачивания и волососгонки кожи (с его внешней обезволошенной стороны) на плоской доске. В ходе обработки на экспериментальном орудии образовался хорошо заметный плоский рабочий участок с характерными для ряда археологических образцов следами сработанности.

Рис. 5. Следы сработанности от работы по коже, шкуре (50-кратное увеличение). Экспериментальные образцы. Кварц.

1 – мездрение шкуры (30 мин); 2 – мездрение мокрой шкуры с песком (30 мин); 3 – лощение готовой замши с жирением (1 ч); 4 – лощение высушенной шкуры (1 ч); 5 – лощение сыромятного ремня (1 ч); 6 – волососгонка вымоченной шкуры на доске (1 ч); 7 – размягчение и лощение сыромятной кожи (1 ч); 8 – пушение бахтармы (2 ч); 9 – мездрение с песком (2 ч).

Рис. 6. Следы от абразивной шлифовки рабочего участка и лощения поверхности глиняной посуды ( 1 ), полировки каменного топора ( 2 ) и бронзового изделия ( 3 ). Увеличение 50-кратное. Экспериментальные образцы. Кварц.

Основным итогом проведенного эксперимента стало подтверждение результативности и достаточно высокой производительности использования галек для размягчения сыромятной кожи. После получасовой обработки фрагмент, о котором говорилось выше, бывший твердым, сухим и ломким, стал мягким, гибким и гладким. Кроме того, была установлена необхо- димость создания высокого локального давления на обрабатываемую поверхность и наличия твердой плоской основы под нее. От держания в руке на аккомодационной части галек фиксируются признаки залощенности в виде слабо проникающего в микрорельеф блеска.

Экспериментальное заглаживание внешней поверхности подсушенных глиняных сосудов показало,

Рис. 7. Следы сработанности от обработки поверхности глиняной посуды (50-кратное увеличение). Экспериментальные образцы. Кварц ( 1–8 ), сердолик ( 9 ).

что для этой процедуры наиболее удобны небольшие гальки, имеющие естественные уплощенные гладкие участки. Обработка осуществлялась короткими разнонаправленными приглаживающими движениями. В результате поверхность сосудов, ранее матовая и шершавая, получала лощеный вид и технологически необходимую уплотненность. Эта работа не требовала усиленного давления, и выравнивание рабочей зоны орудия происходило медленно.

В результате лощения поверхности глиняной посуды выступающие участки микрорельефа рабочей зоны гальки истираются, заглаживаются, в поперечном сечении они приобретают арочные очертания (рис. 7, 2, 3). Общим для всей группы орудий является характер заполировки (рис. 7). Она яркая, но поверхностная, не проникающая в микрорельеф. При непродолжительном использовании (1 ч) гальки заполировка пятнистая (рис. 7, 1, 4, 8), может быть рассеянной и линейной, граница с незаполи-рованной поверхностью четкая или слегка размыта. На двух образцах зафиксированы поперечные параллельные друг другу короткие тонкие царапины мягких очертаний (рис. 7, 2). После трехчасовой рабо- ты заполировка полностью покрывает выступающие участки микрорельефа, не углубляясь в неровности. Линейные следы при лощении в течение 1–2 ч практически не формируются. Иная картина наблюдается на гальках, использовавшихся для обработки глины с примесью шамота и песка. На них заполировка приобрела линейность, появились тонкие риски, параллельные друг другу, и грубые царапины, расположенные хаотично (рис. 7, 5–7). Можно сделать вывод, что характер следов напрямую зависит от состава формовочной массы. Помимо описанных следов, на рабочих площадках встречаются С-образные царапины, образовавшиеся от круговых движений. Подобные зафиксированы на гальках из Самарской экспедиции (рис. 7, 9).

У галек, использовавшихся для полировки каменных шлифованных топоров, рабочий участок расположен на одной из поверхностей. В ходе эксперимента происходило его выравнивание. Образовывалась яркая рассеянная линейная заполировка, не проникающая глубоко в микрорельеф, а как будто истирающая его выступающие части. На ее площади локализуются линейные следы в виде пересекающихся и параллельных друг другу царапин с нечеткими границами (см. рис. 6, 2). При аналогичной обработке бронзового изделия также происходит истирание рабочей поверхности, образуется пятнистая заполиров-ка с металлическим отблеском, на начальном этапе (30 мин) работы глубоко не проникающая в микрорельеф (см. рис. 6, 3).

Необходимо отметить, что сработанность археологических образцов значительно сильнее, чем экспериментальных. Это обусловлено отсутствием длительных технологических серий и моделирующим характером экспериментов. Тем не менее дифференциация экспериментальных образцов по характеру следов износа ярко выражена, и с большой уверенностью можно говорить о том, что блок следов на гальках, использовавшихся в экспериментах по обработке шкуры и выделке кожи, соотносим с таковым на археологических образцах первой группы. Характер износа указывает на применение этих изделий для пушения бахтармы, лощения кожи и шкуры, а также не исключает их использование в других операциях кожевенного производства. Экспериментальные лощила по глине соотносимы с гальками второй группы. Кроме того, анализ керамики с рассматриваемых поселений показал, что технология изготовления сосудов включала в себя выравнивание их поверхностей и лощение. Для выполнения данных операций самыми подходящими по размерам и техническим характеристикам предметами были мелкие речные гальки. Подтверждает это и характер следов, зафиксированных на керамике.

Наличие в археологической коллекции галек с комбинированным блоком следов сработанности свидетельствует об их полифункциональности. По нашему мнению, их использовали для лощения кожи, поверхности глиняной посуды и др. Среди трасологически изученных орудий из галек нами не выявлены те, которыми полировали камень. Это вполне согласуется с единично стью полированных каменных изделий в материалах культур позднего бронзового века лесостепного Притоболья. На гальках четвертой группы зафиксированы следы сработанности, характерные для обработки поверхности металлических изделий. Данный вывод соотносится с интерпретацией подобных галек эпохи бронзы из Кулунды как орудий для доводки поверхности бронзовых отливок [Кунгурова, Удодов, 1997, с. 78].

Выводы

Таким образом, экспериментально-трасологический анализ показал, что население Притоболья позднего бронзового века применяло речные гальки в нескольких отраслях. Самыми многочисленными являются предметы с комбинированными следами (25 экз.). Они использовались при выделке шкур и кож, а также в керамическом производстве для лощения поверхности сосудов. То есть данные орудия были полифункцио-нальными. Только в кожевенном производстве использовалась 21 из изученных галек, а в обработке глиняных и металлических изделий – 5 и 4 соответственно. Орудия из галек по своей функциональности не уступали традиционным скребкам и лощилам из камня, кости и керамики.

Активное использование галек было обусловлено широкой доступностью этого сырья, которое в изобилии имелось в непосредственной близости от древних поселков. Кроме того, оно не требовало дополнительной обработки – фактически представляло собой уже готовое орудие.

Традиция изготовления орудий из небольших кварцитовых галек не являлась чисто зауральской. Это сырье повсеместно использовали, например, носители ямной культуры, а также обитатели городища Ал-тын-депе [Семенов, Коробкова, 1983, с. 137, 147; Коробкова, 2001, с. 159; Коробкова, Шапошникова, 2005, с. 175, 193]. Бытование таких орудий на территории Зауралья связано с андроновским населением: единичные изделия зафиксированы в алакульских материалах, а максимальное количество – в федоровских и черкаскульских.

Список литературы Функциональное назначение орудий из галек с поселений эпохи поздней бронзы лесостепного Притоболья (экспериментально-трасологический анализ)

- Аношко О.М., Матвеев А.В., Костомаров В.М., Рыжкова Ю.В. Большой Имбиряй-10 - новый памятник пахомовской культуры в Ингальской долине // Словцовские чтения - 2003: мат-лы XV Всерос. науч.-практ. краевед. конф. - Тюмень: Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2003. -С. 90-91

- Зах В.А. Поселок древних скотоводов на Тоболе. - Новосибирск: Наука, 1995. - 96 с

- Зах В.А., Костомаров В.М., Илюшина В.В., Рябогина Н.Е., Иванов С.С., Костомарова Ю.В. Коптяковский комплекс поселения Чепкуль-5 // Вестн. археологии, антропологии и этнографии. - 2014. - Вып. 1. - С. 36-49

- Коробкова Г.Ф. Функциональная типология орудий труда и других неметаллических изделий Алтын-депе // Особенности производства поселения Алтын-депе в эпоху палеометалла. - СПб.: ИИМК РАН, 2001. -С. 146-212

- Коробкова Г.Ф., Шапошникова О.Г. Поселение Михайловка - эталонный памятник древнеямной культуры (экология, жилища, орудия труда, системы жизнеобеспечения, производственная структура). - СПб: Европ. дом, 2005. - 316 с