Функциональное состояние мышц спины и нижней конечности при деформациях позвоночного столба и одностороннем укорочении нижней конечности

Автор: Попков А.В., Меньщикова И.А., Шеин А.П., Ершов Э.В., Мальцева Л.В.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1, 2008 года.

Бесплатный доступ

Исследования проведены у 26 больных с деформациями позвоночного столба и односторонним укорочением нижней конечности в возрасте от 12 до 21 года (17±1,44 лет). Проводили электромиографическое и эхосонографическое исследование. Выявили, что одностороннее укорочение вызывает отклонения таза от срединной вертикали, ведет к перераспределению тонуса паравертебральных мышц и мышц нижних конечностей, а именно: на стороне укорочения выше тонус параспинальных мышц, задней группы мышц бедра и ниже - передней группы мышц голени. Постоянная функциональная перегрузка мышц приводит к появлению в них тригерных точек.

Разновысокость ног, функциональный сколиоз, электромиография

Короткий адрес: https://sciup.org/142121075

IDR: 142121075

Текст научной статьи Функциональное состояние мышц спины и нижней конечности при деформациях позвоночного столба и одностороннем укорочении нижней конечности

Разновысокость ног, по мнению многих авторов, вызывает патобиомеханические изменения статического и двигательного стереотипа, проявляющиеся, в том числе, и в виде деформаций позвоночного столба [4]. Длительно существующие нарушения естественной структуры двигательной афферентации вызывают формирование в ЦНС системы патологических связей, изменений во всех шести уровнях двигательных координаций по Н.А.Бернштейну [1]. Так, по мнению В.Д. Дедовой и Т.И. Черкасовой, одной из причин асимметрии электромиографических параметров мышц при односторонних укорочениях нижних конечностей является «неправильная статика больного» [8]. Патологические моторные программы, функционируя, порождают вторичные нарушения структуры двигательной афферентации, что характеризуется О.В. Богдановым как «порочный круг» [2, 3]. При этом, по мнению К.П. Петрова, наличие миофасциальных триггерных точек (ТТ)

является косвенным подтверждением незрелости механизмов регуляции позы [10,11].

С другой стороны, работами сотрудников РНЦ «ВТО» определено, что оперативное удлинение конечностей по методу чрескостного дистракционного остеосинтеза может служить адекватной клинической моделью для изучения роли специфической соматосенсорной афферен-тации в её взаимодействии с неспецифической активностью при формировании новой системы сенсорного обеспечения двигательных актов и дает уникальную возможность целенаправленной коррекции этих процессов [12].

Цель настоящего исследования: выявить отличия в состояние мышц у больных с деформациями позвоночного столба при одностороннем укорочением нижних конечностей и в отдаленном периоде после оперативной коррекции длины ног по методу чрескостного дистракционного остеосинтеза.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование проведено на 26 больных с де- укорочением нижней конечности в возрасте от 12

формациями позвоночного столба и односторонним до 21 года (17±1,44 лет). У двух человек – укороче- ние правой ноги, у 24 – левой. Было выделено две группы. В первую группу вошли 12 больных с деформациями позвоночника в сроки от 1,5 до 6 лет после полной оперативной коррекции длины ног по методу чрескостного дистракционного остеосинтеза. Распределение выборки по этиологии укорочения: врождённая аномалия развития конечности – 11 больных, последствие гематогенного остеомиелита – 1. Изначальная разница в длине конечностей составляла 2-7 (4,6±0,89) см. Удлинение производилось со скоростью: бедра - 0,5-1 (0,8±0,14) мм в сутки, голени - 0,5-1,17 (0,8±0,17) мм в сутки. Продолжительность дистракции составляла: бедра -45-47 (45,8±0,48) дней, голени - 21-45 (30±5,34) дней, фиксации: бедра - 34-99 (60,8±15,93), голени - 25-99 (53±16,97). Во вторую группу вошли 14 больных с разницей длины ног 1,0-1,5 см.

Рентгенологические и топографические отклонения в форме туловища и позвоночника соответствовали: у 2 больных - сколиотическим деформациям 3-й степени, у 14 больных - сколиотическим деформациям 2-й степени, у 10 больных - сколиотическим деформациям 1-й степени.

Биоэлектрическую активность мышц регистрировали при максимальном произвольном напряжении с помощью накожных биполярных электродов (диаметр электрода - 0,7 см, межэлектродное расстояние - 1,5 см) на электромиографе «DISA-1500» (фирма «Dantec», Дания). Измеряли среднюю амплитуду (СА) и частоту следования колебаний (ЧСК) интерференционной электромиограммы (ЭМГ) мышцы, разгибателя позвоночника (m. erector spinae), прямой (m. rectus fem.) и двуглавой (m. biceps fem.) мышц бедра, передней большеберцовой (m. tibialis ant.) и трехглавой (m. gastrocnemius (c.l)) мышц голени. Вызванную биоэлектрическую активность, включая применение траскраниальной магнитной стиму- ляции, регистрировали на цифровой системе ЭМГ и ВП Viking-IV (Nicolet, США), оборудованной магнитоимпульсным стимулятором типа Quadropuls-500 (Magstim, Великобритания). М-ответы получали в отведениях от m. rectus fem. (n. femoralis, область стимуляции - паховая складка), m. tibialis ant. и m. extensor dig. br. (n. peroneus, область стимуляции - подколенная ямка); m. gastrocnemius (c. lat.), m. soleus и m.flexor dig. br. (n. tibialis, область стимуляции - подколенная ямка); Н-рефлексы - m. gastrocnemius (c.l) и m. soleus. Регистрировали траскраниально вызванные потенциалы (ТВП) m. erect. spinae и m. tibialis ant. Область магнитоимпульсной стимуляции – 2 см кзади от vertex. Способ стимуляции -одиночный; интенсивность стимула – на 20 % выше пороговой величины (в среднем – 60 % от максимума выходной мощности стимулятора). Оценивалась амплитуда ТВП ("от пика до пика"), латентность, длительность и число фаз.

В качестве контроля использованы ЭМГ-показатели 32 неврологически здоровых испытуемых в возрасте от 15 до 24 лет.

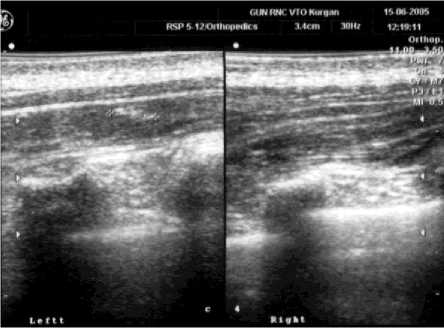

Для выявления миофасциальных триггерных точек проводили сонографическое исследование на ультразвуковой установке «SONO DIAGNOST» – 360 и «SONOLINE» SL-450 в режиме реального времени линейным датчиком 7,5 МГц.

Статистическая обработка данных производилась с помощью пакета анализа данных Microsoft EXEL-2000, дополненного разработанными И.П. Гайдышевым [6] программами непараметрической статистики и оценки нормальности распределения выборок AtteStat. Для оценки достоверности различия средних использованы t-критерий Стьюдента и непараметрические критерии Манна-Уитни для независимых и сопряженных вариант. Принятый уровень значимости – 0,05 [7].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

У всех больных как первой, так и второй группы был зарегистрирован перекос таза, проявляющийся в асимметрии крыльев подвздошных костей, передних и задних верхних подвздошных остей во фронтальной и горизонтальной плоскостях. При этом с выпуклой стороны сколиотической деформации ямка, соответствующая задней верхней подвздошной ости, была расширена и выстояла, а с вогнутой стороны деформации – сужена и углублена. Определялось блокирование крестцово-подвздошного сочленения на стороне укорочения ноги. Следует отметить, что, по мнению Е.В. Неретиной с соавт., разница в длине нижних конечностей величиной 0,5-1 см вызвана именно блоком крестцово-подвздошного сочленения [9].

Обязательным симптомом сколиотической деформации у больных с односторонним укорочением нижней конечности являлось наличие мышечного валика – четко очерченного и хорошо контурируемого под кожей мышечного образования, расположенного паравертебрально с выпуклой стороны как первичной, так и вторичной дуг искривления. Приемами мануальной диагностики у этих больных выявили функциональные блоки позвоночно-двигательных сегментов: у всех - в пояснично-крестцовом переходе, у 14 человек - в поясничном отделе позвоночника, у 22 – в грудном отделе. Активные миофасциальные триггерные точки определялись как в мышцах паравертебральной области, так и в мышцах плечевого пояса, что согласуется с данными других авторов [5]. В мышцах здоровой нижней конечности, как правило, определялось большее количество активных ТТ.

Сонографически подтверждено наличие в паравертебральных мышцах триггерных точек – участков повышенной эхоплотности (рис. 1).

Рис. 1. Сонограмма паравертебральной области больной М.: слева в структуре паравертебральных мышц визуализируется миофасциальная триггерная точка

Следует отметить, что особенностью ТТ у обследуемых больных являлось отсутствие ир-радиирущей боли: при надавливании боль была только в границах пальпации ТТ. По визуальноаналоговой шкале пациенты оценивали уровень боли от 0 до 1 балла.

Анализ результатов вызванной и произвольной ЭМГ первой и второй группы выявил однонаправленные статистически достоверные различия по единичным признакам. Значительно большее количество достоверных различий регистрировалось при сравнении мышц стороны укорочения и контралатеральной стороны: данные представлены в сводных таблицах 1-4.

Средняя амплитуда суммарной ЭМГ передней большеберцовой мышцы стороны укорочения даже через три года после полного оперативного выравнивания длины ног у больных с деформациями позвоночного столба достоверно отличалась от контрольных величин и составляла 0,47±0,03 мВ, а контралатеральной стороны – 0,54±0,08 мВ. У больных с односторонним укорочением аналогичные показатели составляли 0,51±0,09 мВ и 0,56±0,07 мВ соответственно. В целом, по выборке произвольная биоэлектрическая активность передней группы мышц голени стороны укорочения статистически достоверно была меньше показателей контралатеральной стороны, а задней группы мышц бедра – статистически достоверно больше (табл. 1).

Показатель ЧСК оказался ниже контрольных величин в среднем (по всем отведениям слева и справа) на 7,5 %.

Вызванная биоэлектрическая активность мышц нижних конечностей во всех отведениях ниже возрастной нормы (табл. 2). При этом в отведении от короткого разгибателя пальцев как укороченной, так и контралатеральной стороны – статистически достоверно (p<0,05). Характерно также наличие статистически значимой асимметрии амплитуды М-ответа m. rectus fem., что, по-видимому, связано с хронической функциональной недогрузкой «антигравитационных» мышц бедра укороченной конечности.

Как известно, тест «максимальное произвольное напряжение» показывает долю мотонейронов, способных активироваться при произвольном напряжении мышцы, иначе говоря – характеризует уровень центрального торможения мотонейронного пула. Максимальный М-ответ количественно отражает число мышечных волокон, активно отвечающих на супрамакси-мальное раздражение соответствующего нерва, т.е. характеризует состояние периферического звена части двигательных единиц, оставшихся не вовлеченными в реактивно-пластические процессы. Даже при сохранении целостности спинального мотонейрона высокий (т.е. максимально приближенный к соме нейрона) уровень травматизации его аксона стимулирует гиперсинтетическую активность нервной клетки, приводящей к ее быстрому истощению и гибели, что выражается в снижении амплитуды М-ответа. Следствием повреждения кортикоспинальных трактов без нарушения целостности сегментарных мотонейронных ядер является умеренная гипотрофии мышц нижних конечностей, более выраженная в ее дистальных отделах (m. extensor dig. br. и m. flexor dig. br.), что также выражается в изменениях М-ответов в соответствующих отведениях. Следовательно, наблюдаемая картина произвольной и вызванной биоэлектрической активности (табл. 1 и 2) свидетельствует о недостаточности функционирования нервных структур на стороне укорочения как центрального, так и периферического уровня.

Таблица 1

Средняя амплитуда (СА) и частота следования колебаний (ЧСК) суммарной ЭМГ (M±m) различных мышц нижних конечностей у больных с деформациями позвоночного столба и односторонним укорочением нижней конечности

|

Мышцы |

Укороченная |

Контралатеральная |

||

|

СА, мВ |

ЧСК, Гц |

СА, мВ |

ЧСК, Гц |

|

|

m.tib.ant. |

0,49±0,04*«К» (75 % К) |

276±11,7 (91 % К) |

0,54±0,05 (83 % К) |

282±10,3 (93 % К) |

|

m.gastr.lat. |

0,34±0,05 (85 % К) |

258±13,2 (96 % К) |

0,34±0,04 (85 % К) |

261±13,2 (97 % К) |

|

m.rect.fem. |

0,37±0,06 (90 % К) |

212±11,01 (89 % К) |

0,35±0,03 (85 % К) |

222±13,4 (93 % К) |

|

m.bic.fem. |

0,50±0,05*«К» (81 % К) |

231±15,51 (92 % К) |

0,44±0,03«К» (71 % К) |

223±18,4 (89 % К) |

|

m.erect.sp. |

0,40±0,03 |

272±11,7 |

0,37±0,03 |

276±12,7 |

* - р <0,05 по сравнению с контралатеральной стороной; «К» - р <0,05 по сравнению с контрольными (здоровые испытуемые) величинами; в скобках под усредненными ЭМГ-показателями приведены их значения в процентах от контрольных (К).

Таблица 2

Средние величины (M + m) показателей М-ответов мышц нижних конечностей у больных с деформациями позвоночного столба и односторонним укорочением нижней конечности

|

Мышцы |

Укороченная |

Контралатеральная |

||

|

Амплитуда, мВ |

% от N |

Амплитуда, мВ |

% от N |

|

|

m. tib. ant. |

7,78±0,6 |

83,26±12,4 |

7,71±0,6 |

81,08±12,2 |

|

m. ext. dig. br. |

7,92±0,9 |

56,7±9,1 |

8,32±1,0 |

60,03±10,1 |

|

m. rect. fem. |

19,53±1,05 |

75,7±10,2* |

20,38±0,9 |

80,88±10,5 |

|

m. gastr. lat. |

30,43±1,7 |

75,62±10,4 |

30,59±1,7 |

78,38±10,6 |

|

m. soleus |

27,0±1,2 |

83,05±10,9 |

26,52±1,5 |

80,23±10,9 |

|

m. flex. dig br. |

18,37±1,9 |

81,49±13,5 |

17,68±1,1 |

81,19±11,6 |

* - р <0,05 по сравнению с контралатеральной стороной

Методику Н-рефлекса используют для получения сведений о сохранности элементов моно-синаптической рефлекторной дуги и нарушениях нисходящих пресинаптических тормозных влияний на спинальные α-мотонейроны. Средние значения амплитуды максимальных по амплитуде Н-рефлексов (основного анализируемого показателя) m. gastrocnemius, зарегистрированных у здоровых испытуемых, составляют -7,24±0,41 мВ (22,1±0,9 % от соответствующего М-ответа), а для m. soleus - соответственно 9,66±0,47 мВ (37,6±1,8 % от М-ответа). Как видно из таблицы 3, у всех обследуемых наблюдалось достоверное снижение показателей Н-рефлекса тестируемых мышц укороченной стороны.

Показатели транскраниально вызванных потенциалов передней большеберцовой мышцы и мышцы-разгибателя позвоночника у больных с односторонним укорочением нижних конечностей не отличаются от показателей возрастной нормы (табл. 4). Однако наблюдается статистически достоверное увеличение амплитуды и длительности ТВП мышцы-разгибателя позвоночника на стороне укорочения, что свидетельствует о наличии у обследованных больных компенсаторной асимметрии в распределении фоновых тонических активирующих супраспи-нальных влияний на двигательные единицы мышц, обеспечивающих стабилизацию позвоночного столба при стоянии и ходьбе в услови- ях перекоса таза: на стороне укорочения тонус параспинальных мышц оказался заметно выше, чем на контралатеральной.

В целом полученные результаты согласуются с опубликованными ранее: в отдаленном периоде после снятия аппарата Илизарова моторные программы, возникшие в онтогенезе, восстанавливаются быстрее, чем формируются новые. Имеющиеся у больных с односторонним укорочением нижней конечности элементы функциональной недостаточности усугубляются после окончания лечения несоответствием прежних двигательных навыков новым анатомобиомеханическим условиям функционирования конечности. Данное обстоятельство затрудняет выработку новых двигательных навыков [12].

Отсутствие различий анализируемых нами признаков у больных первой и второй групп, свидетельствуют о том, что разработка системы целенаправленной коррекции имеющихся патологических знаков (устранение блокирования КПС, перекоса таза, блоков позвоночнодвигательных сегментов в патогенетически значимом регионе позвоночника, инактивация ТТ в паравертебральных мышцах, электростимуляция ослабленных мышц, а также обучение больного навыкам биомеханически правильной статики и походки, основанное, в частности, на применении методов функционального биоуправления) является перспективным направлением ортопедии и реабилитации.

Таблица 3

Средние значения (M±m) амплитуды максимальных по амплитуде Н-рефлексов мышц нижних конечностей у больных с деформациями позвоночного столба и односторонним укорочением нижней конечности

|

Мышцы |

Укороченная |

Контралатеральная |

||||

|

Амплитуда, мВ |

% |

% от М |

Амплитуда, мВ |

% |

% от М |

|

|

m.gastr.lat. |

5,88±1,04«К» |

54,3±2,01 |

16,5±3,5«К» |

6,9±0,9 |

64,3±11,7 |

21,1±5,6 |

|

m.soleus |

6,3±1,2*«К» |

46,6±11,4 |

20,1±4,4«К» |

7,83±1,1 |

54,3±10,1 |

26,1±7,0«К» |

* - р <0,05 по сравнению с контралатеральной стороной; «К» - р <0,05 по сравнению с контрольными (здоровые испытуемые) величинами.

Таблица 4

Средние значения (M±m) показателей транскраниально вызванных потенциалов мышц у больных с деформациями позвоночного столба и односторонним укорочением нижней конечности

|

Мышцы |

Укороченная |

Контралатеральная |

||||||

|

Амплитуда, мВ |

Лат |

Длит |

Фаз |

Амплитуда, мВ |

Лат |

Длит |

Фаз |

|

|

m.tib.ant. |

5,2±0,4 |

25,1±0,5 |

44,9±2,3 |

2,7±0,4* |

5,4±0,4 |

25,8±0,5 |

44,6±3,2 |

2,2±0,1 |

|

m.erect.sp. |

2,6±0,3* |

12,1±1,0 |

30,5±3,1* |

3,24±0,4 |

2,0±0,2 |

12,1±0,9 |

27,2±2,8 |

3,4±0,4 |

* - р <0,05 по сравнению с контралатеральной стороной