Функциональное состояние печени и почек при применении мижинвазивньгх хирургических технологий в лечении перитонита

Автор: Салахов Ерикен Калымгиреевич, Власов Алексей Петрович

Журнал: Инженерные технологии и системы @vestnik-mrsu

Рубрика: Клиническая медицина

Статья в выпуске: 3, 2016 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования - оценка функционального состояния печени и почек у пациентов, которым была проведена программная лапароскопическая санация брюшной полости с применением энергии низкочастотного ультразвука, и пациентов, перенесших релапаротомию по поводу прогрессирования распространенного перитонита. Материалы и методы. Был проведен анализ лечения 36 больных перитонитом различного генеза (основная группа), к которым были применены программированные лапароскопические санации с использованием ультразвука, и 56 пациентов, подвергшихся программированной релапаротомии (группа сравнения). Кроме этого, проводился мониторинг печеночно-почечной дисфункции, эндогенной интоксикации. Результаты исследования. Было выявлено, что при использовании лапароскопических санаций с ультразвуком в раннем послеоперационном периоде наблюдаются достоверно лучшие показатели работы печени и почек, о чем свидетельствует достоверное уменьшение выраженности синдрома эндогенной интоксикации, и следовательно, сравнительно лучшие клинические результаты (сокращение срока пребывания больных в стационаре на 6,4 койко-дня, уменьшение летальности на 7,4 %).

Перитонит, печеночно-почечная дисфункция, эндотоксикоз, лапароскопическая санация, низкочастотный ультразвук, санация брюшной полости, релапаротомия, дренирование брюшной полости

Короткий адрес: https://sciup.org/14720224

IDR: 14720224 | УДК: 612.35:612.46:615.478.6 | DOI: 10.15507/0236-2910.026.201603.402-410

Текст научной статьи Функциональное состояние печени и почек при применении мижинвазивньгх хирургических технологий в лечении перитонита

Несмотря на развитие новых и совершенствование существующих методов хирургического лечения и использование арсенала средств современной интенсивной терапии, летальность при распространенном перитоните сохраняется на достаточно высоком уровне [1].

Санация брюшной полости представляет собой один из основных этапов комплексного лечения распространенных форм перитонита, и именно качество проведения данной процедуры в большинстве случаев определяет динамику патологического процесса и исход заболевания [2].

Одним из актуальных методов санации брюшной полости является дренирование, в том числе его разновидность – активное аспирационное дренирование. Существует 3 главных требования к данному методу: герметизация, аспирация ипромывание участкадренирования. Главное преимущество метода – более быстрое и полное удаление патологического экссудата по сравнению с пассивным дренированием. Исследования продемонстрировали, что аспирационно-промывное дренирование препятствует распространению гнойной инфекции, уменьшает эндогенную интоксикацию [3].

Принято считать, что активное дренирование брюшной полости обладает большим эффектом при перитоните из-за возможности применения одно-или двухпросветных дренажных систем. Однако несмотря на явные досто-Clinical medicine инства метода, при применении аспирационного промывного дренирования нельзя избежать недостатков, свойственных закрытым дренажным системам, которые заключаются в ограничении зоны действия вводимых антисептиков [1]. Кроме того, использование данного варианта дренирования сдерживается существующим среди хирургов мнением, что отрицательное давление в дренажной системе содействует закупорке отверстий дренажа окружающими тканями и органами [4].

В настоящее время многие авторы отдают предпочтение лапароскопической санации брюшной полости, принимая ее за альтернативу метода программированных ревизий и санаций брюшной полости. Малая травматичность и высокая эффективность данного метода при распространенном перитоните позволяют избегать ряда осложнений (эвентраций, кишечных свищей, нагноений послеоперационных лапароскопических ран), что значительно снижает процент неблагоприятных исходов и сокращает срок пребывания больных в стационаре [5].

Наиболее популярными являются 2 варианта лапароскопической санации – механическое воздействие растворами с использованием промывных устройств и применение физических факторов (лазерное излучение, ультразвук). Однако несмотря на имеющийся арсенал средств, полностью 403

избежать неблагоприятных последствий распространенного перитонита удается не всегда [6].

Одним из критериев эффективности санаций брюшной полости является динамика эндоинтоксикации, которая во многом зависит от функционального состояния органов естественной системы детоксикации. При тяжелых формах перитонита оно угнетается, и на определенных этапах патологического процесса в крови, оттекающей от печени, легких и почек, уровень токсических продуктов соответствует или даже превышает аналогичный показатель в притекающей крови [7–8].

Сопутствующая эндотоксикозу тканевая гипоксия и блокада митохондриальных ферментов приводит к нарушению окислительного фосфорилирования и функциональным нарушениям на органном уровне, в том числе печени и почек [9–10]. Нарушение функции органов детоксикации и выделения утяжеляет эндоинтоксикацию и создает благоприятную почву для развития осложнений [11]. При острой абдоминальной хирургической патологии осложнения со стороны печени, обусловленные эндотоксиновой агрессией, встречаются в 28–30 %, со стороны почек – в 16–43 %, а сочетанные печеночно-почечные нарушения – в 45–50 % [2]. Именно поэтому поиск эффективных способов восстановления (предупреждения прогрессирования) их функционального состояния остается перспективным до настоящего времени.

Цель исследования – оценить эффективность миниинвазивных хирургических технологий и ультразвуковой обработки брюшной полости в коррекции функционального состояния печени и почек при остром перитоните.

Материалы и методы

Оценке были подвергнуты результаты хирургического лечения 92 больных послеоперационным перитонитом в возрасте от 17 до 74 лет, находи- вшихся на лечении в ГАУЗ «Менделеевская ЦРБ» в период с 2010 по 2016 гг. В зависимости от хирургической тактики ведения послеоперационного перитонита пациенты были разделены на 2 группы. Основную группу составили 36 пациентов, которые нуждались в программируемых санациях после первичной лапаротомии. При их лечении применялась лапароскопическая санация ирригационно-аспирационным устройством. После лапароскопического лаважа проводилась лапароскопическая обработка низкочастотным ультразвуком. Максимальное количество проведенных санаций – 4 (в среднем 2,5 ± 0,6 процедур). В группу сравнения вошли 56 пациентов, которым после первичной лапаротомии выполняли программированные релапаротомии (в среднем – 2,4 ± 0,4).

Результаты лечения оценивались по рутинным показателям функции кишечника, печени (активность аланин- и аспирагинаминотрансфераз, щелочной фосфатазы, содержание билирубина, альбумина) и почек (уровень креатинина, мочевины), уровню токсических продуктов гидрофильной и гидрофобной природы (молекул средней массы при длине волны 254 нм и индекса токсичности плазмы по альбумину путем определения эффективной и общей концентраций альбумина флуоресцентным методом на специализированном анализаторе АКЛ-01 «Зонд»), а также ряду клинических данных (продолжительность пребывания больного в стационаре, послеоперационные осложнения, летальность).

Статистическая обработка полученных данных была произведена с помощью программы «Microsoft Excel 2007» и статистического пакета «SPSS 11.5». При расчетах использовались такие показатели как выборочная средняя и средняя квадратическая ошибка (М ± m), критерий ХИ-квадрат (χ2). Достоверными считались результаты при р < 0,05, что является обще- принятым при проведении медицинских научных исследований.

Результаты исследования

При оценке гендерного распределения пациентов по группам было выявлено, что в основную группу входили 26 женщин (72,2 %) и 10 мужчин (27,8 %); в группе сравнения также преобладали женщины – 34 человек (60,7 %, p = 0,258). Таким образом, достоверных различий по гендерному признаку между группами выявлено не было.

Отсутствовали достоверные различия и в среднем возрасте пациентов: в основной группе он составил 44,2 ± 5,5, в группе сравнения – 42,3 ± 4,8 (p = 0,675).

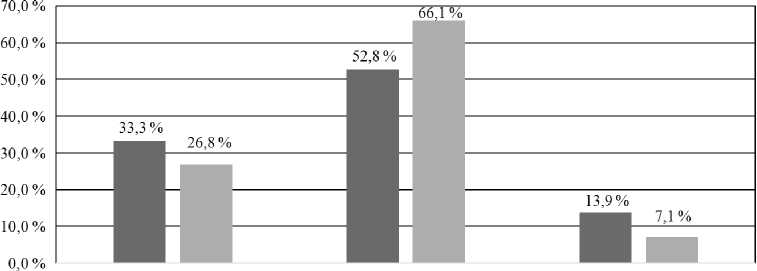

Оценка тяжести перитонита по Мангеймскому перитонеальному индексу (МПИ) показала, что средний показатель в обеих группах практически не отличался и составлял 23,7 ± 2,4 и 22,9 ± 2,6 (p = 0,703) соответственно (рис. 1).

1 степень/

1 degree

2 степень /

2 degree

3 степень/

3 degree

Основная группа / Core group

■ Группа сравнения / Comparison group

Р и с. 1. Распределение пациентов по степени тяжести по МПИ

F i g. 1. The distribution of patients according to severity MPI

Таким образом, пациенты в группах были сопоставимы по полу, возрасту и тяжести протекания перитонита (по МПИ).

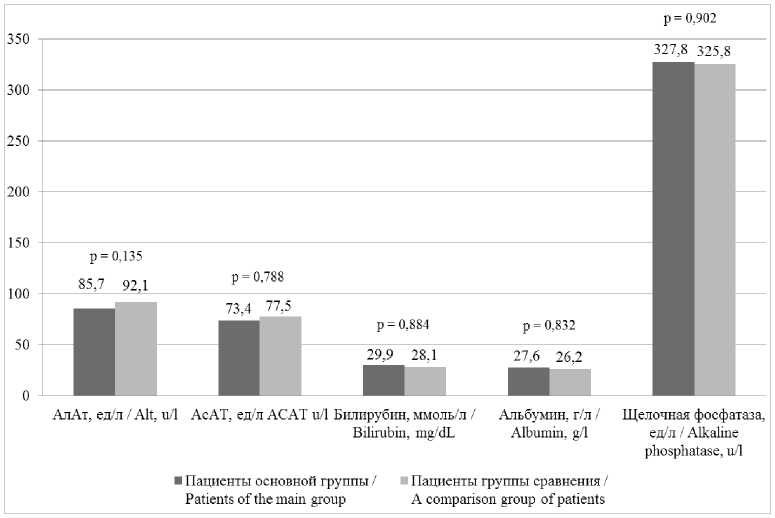

Дооперационные показатели печеночной функции в обеих группах не отличались (рис. 2).

Показатели функции почек до операции также не имели достоверных различий. Средний уровень мочевины составил 10,4 ± 2,3 ммоль/л в основной группе и 11,3 ± 2,0 ммоль/л – в контрольной (р = 0,132); уровень креатинина – 129,3 ± 12,8 мкмоль/л и 133,2 ± 8,4 мкмоль/л (р = 0,233) соответственно.

После проведения лапароскопических санаций с использованием ультразвука у пациентов основной группы и программированных релапаротомий у пациентов группы сравнения было произведено повторное определение функциональных характеристик печени и почек (табл. 1–2).

Р и с. 2. Показатели функции печени у пациентов до операции

F i g. 2. Indicators of liver function in patients before surgery

Т а б л и ц а 1

T a b l e 1

Показатели эндогенной интоксикации у больных перитонитом в послеоперационном периоде

Indicators of endogenous intoxication in patients with peritonitis in the postoperative period

|

Показатель / Index |

Группа / Group |

Послеоперационный период, сут. / The postoperative period, days |

|||

|

1-е / 1st |

3-и / 3rd |

5-е / 5th |

10-е / 10th |

||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

АлАт, ед/л / Alt, u/l |

Сравнения / Comparison |

85,0 ± 7,3 |

80,6 ± 5,5 |

75,8 ± 3,9 |

65,6 ± 6,0 |

|

Основная / Basic |

80,9 ± 4,0 |

73,8 ± 6,1 |

63,7 ± 3,9 |

50,7 ± 4,7 |

|

|

АсАт, ед/л / ACAT u/l |

Сравнения / Comparison |

74,0 ± 6,1 |

63,6 ± 5,5 |

51,8 ± 3,9 |

47,5 ± 4,1 |

|

Основная / Basic |

70,1 ± 3,0 |

56,8 ± 6,1 |

45,7 ± 3,9 |

40,5 ± 3,7 |

|

|

Билирубин, ммоль/л Bilirubin, mg/dL |

Сравнения / Comparison |

27,8 ± 4,0 |

26,8 ± 3,1 |

24,7 ± 3,9 |

23,1 ± 2,7 |

|

Основная / Basic |

26,0 ± 3,0 |

21,6 ± 3,5 |

20,8 ± 3,9 |

18,9 ± 2,0 |

|

Окончание табл. 1 / End of table 1

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

Альбумин, г/л Albumin, g/l |

Сравнения / Comparison |

28,3 ± 3,1 |

31,4 ± 2,1 |

34,5 ± 1,2 |

39,1 ± 4,0 |

|

Основная / Basic |

29,0 ± 2,3 |

33,8 ± 3,5 |

42,1 ± 3,2 |

45,6 ± 5,0 |

|

|

Щелочная фосфатаза, ед/л / Alkaline phosphatase, u/l |

Сравнения / Comparison |

309,9 ± 34,0 |

280,5 ± 22,3 |

269,1 ± 23,5 |

260,7 ± 24,7 |

|

Основная / Basic |

305,0 ± 27,3 |

262,4 ± 3,8 |

246,7 ± 35,1 |

235,6 ± 26,0 |

Полужирный шрифт – достоверное различие между данными основной группы и группы сравнения при р < 0,05 / Bold – a significant difference between the main group and the comparison group at р < 0,05

Т а б л и ц а 2

T a b l e 2

Показатели эндогенной интоксикации у больных перитонитом в послеоперационном периоде

Indicators of endogenous intoxication in patients with peritonitis in the postoperative period

|

Показатель / Index |

Группа / Group |

Послеоперационный период, сут. / The postoperative period, days |

|||

|

1-е |

3-и |

5-е |

10-е |

||

|

Мочевина, ммоль/л / Urea, mmol/l |

Сравнения / Comparison |

10,2 ± 0,9 |

6,7 ± 0,7 |

5,3 ± 1,1 |

2,8 ± 0,9 |

|

Основная / Basic |

9,4 ± 1,2 |

7,1 ± 0,5 |

6,2 ± 0,7 |

5,4 ± 1,3 |

|

|

Креатинин, мкмоль/л / Creatininus, mmol/l |

Сравнения / Comparison |

103,9 ± 15,5 |

101,2 ± 9,3 |

93,8 ± 11,0 |

90,8 ± 10,2 |

|

Основная / Basic |

108,2 ± 8,4 |

103,9 ± 6,1 |

96,2 ± 8,1 |

79,3 ± 10,8 |

|

Полужирный шрифт – достоверное различие между данными основной группы и группы сравнения при р < 0,05 / Bold – a significant difference between the main group and the comparison group at р < 0,05

Таким образом, наилучшие результаты были выявлены у пациентов основной группы.

Поскольку нарушение моторной деятельности желудочно-кишечного тракта сопровождает практически каждое оперативное вмешательство на органах брюшной полости, нами также были оценены сроки восстановления моторики кишечника. Несмотря на отсутствие достоверных различий, была выявлена тенденция к снижению этих

сроков у пациентов основной группы – 2,6 ± 0,5 против 3,1 ± 0,6 дней (p = 0,062) у больных группы сравнения.

Эффективная санация брюшной полости и сравнительно быстрое восстановление функции печени и почек обусловливали также существенное снижение выраженности синдрома эндогенной интоксикации в раннем послеоперационном периоде. Так, уровень токсических продуктов гидрофильной природы, оцененный по

содержанию молекул средней массы, был достоверно ниже группы сравнения через трое суток на 38,9 % (р < 0,05), а гидрофобных, оцененных по индексу токсичности плазмы по альбумину, – на 21,7 % (р < 0,05) уже через сутки после операции (табл. 1).

Безусловно, важнейшим показателем эффективности лечения является летальность, которая, как указано выше, при остром перитоните сохраняется на достаточно высоком уровне. У пациентов основной группы показатель послеоперационной летальности составил 19,4 % (7 чел.), в группе сравнения – 26,8 % (12 чел.) (χ2 = 0,648, p = 0,420).

Сравнительно высокая результативность разработанного способа хирургической терапии выразилась и в достоверном уменьшении продолжительности пребывания больных в стационаре. Так, у больных основной группы она составила 18,9 ± 2,4 койко-дня, тогда как в группе сравнения – 25,3 ± 1,9 (p = 0,033) койко-дня.

Достоверные различия показателей печеночной функции, лучшие показатели летальности у пациентов основной группы позволяют заключить, что данный вариант лечебной схемы способствует наилучшим результатам в послеоперационном периоде.

Обсуждение и заключения

В настоящее время существует множество вариантов ведения пациентов при релапаротомии, в том числе использование лаважа брюшной поло-

сти, применение различных физических методов (лазерного, ультрафиолетового облучения брюшной полости, обработка ультразвуком), введение лекарственных препаратов. Однако, к сожалению, достичь удовлетворительных результатов лечения удается далеко не всегда [5].

В результате исследования было подтверждено ухудшение показателей работы печени и почек вследствие развития перитонита, что соответствует данным литературы, согласно которым при данной патологии происходит повышение уровня токсических продуктов в плазме крови. Кроме этого, отмечается рост уровня креатинина, билирубина молекул средней массы и индекса токсичности плазмы; повышается активность внутриклеточных ферментов, что свидетельствует о прогрессировании цитолитического синдрома [Там же].

Для нивелирования данных осложнений был предложен новый способ ведения больных перитонитом в раннем послеоперационном периоде: применение лапароскопической санации ирригационно-аспирационным устройством и программированные лапароскопические санации брюшной полости с использованием низкочастотного ультразвука. Данная терапия обусловливала сравнительно быстрое восстановление функции печени и почек, что способствовало купированию синдрома эндогенной интоксикации, и, следовательно, лучшим клиническим показателям.

Поступила 07.04.2016; принята к публикации 31.05.2016; опубликована онлайн 30.09.2016

Об авторах:

Submitted 07.04.2016; accepted 31.05.2016; published online 30.09.2016

Список литературы Функциональное состояние печени и почек при применении мижинвазивньгх хирургических технологий в лечении перитонита

- Салахов Е. К., Власов А. П. Способы санации брюшной полости при распространенных формах перитонита. Современные проблемы науки и образования. 2014. № 1. С. 157-164. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/programmirovannye-laparoskopicheskie-sanatsii-bryushnoy-polosti-u-bolnyh-s-rasprostranennymi-formami-peritonita.

- Бабаджанов Б. Д., Тенивв О. Р., Бекетов Г. И. Новые подхoды к лечению послеоперационных перитонитов. Вестник хирургии им. И. И. Грекова. 2002. № 4. С. 25-28. URL: mrsu.ru/getfile. php?ID=47027.

- Томнюк Н. Д., Данилина Е. П., Черных А. Н. Перитонит как одна из причин летальных исходов. Современные наукоемкие технологии. 2010. № 10. С. 81-84. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/peritonit-kak-odna-iz-osnovnyh-prichin-letalnyh-ishodov.

- Брискин А. С., Савченко З. И., Хачатрян Н. Н. Абдоминальный сепсис, роль антибактериальной терапии. Хирургия. 2002. № 4. С. 69-74. URL: science-education.ru/article/view?id=12125.

- Салахов Е. К. К вопросу о дренировании брюшной полости. Казанский медицинский журнал. 2012. № 4. С. 671-674. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-drenirovanii-bryushnoy-polosti.

- Малков И. С., Салахов Е. К. Лапароскопическая санация брюшной полости в комплексном лечении больных с распространенным перитонитом. Казанский медицинский журнал. 2012. Т. 93, № 2. С. 287-289. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/laparoskopicheskaya-sanatsiya-bryushnoy-polosti-v-kompleksnom-lechenii-bolnyh-s-rasprostranyonnym-peritonitom.

- Власова Т. И. Роль органного липидного дистресс-синдрома в прогрессировании эндогенной интоксикации.//Власова Т.И., Власов А.П., Трофимов В.А., Лещанкина Н.Ю./

- Фундаментальные исследования. 2014. № 10-9. С. 1699-1703.

- Чернов В. Н., Белик Б. М., Ефанов С. Ю. Патогенез нарушения висцеральных функций при распространенном перитоните. Вестник хирургии им. И. И. Грекова. 2014. Т. 173, № 4. С. 35-38. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/printsipy-lecheniya-bolnyh-abdominalnym-sepsisom-na-osnove-novyh-dannyh-patogeneza-zabolevaniya.

- Переходов С. Н., Милюков В. Е., Телепанов Д. Н. Некоторые аспекты патогенеза полиорганной недостаточности при острой кишечной непроходимости. Хирургия. 2010. № 6. С. 70-72. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/pechenochnaya-nedostatochnost-pri-ostroy-tonkokishechnoy-neprohodimosti.

- Legrand M., Bezemer R., Kandil A. The role of renal hypoperfusion in development of renal microcirculatory dysfunction in endotoxemic rats. Intensive Care Med. 2011. Vol. 37, No. 9. P. 1534-1542. URL: http://icmjournal.esicm.org/journals/abstract.html?v=38&j=134&i=2&a=2425_10.1007_s00134-011-2425-8&doi=

- Фастова И. А. Факторы, влияющие на развитие полиорганной недостаточности и увеличения риска летальных исходов при перитоните. Вестник новых медицинских технологий. 2011. Т. 18, № 2. С. 80-83. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/faktory-vliyayuschie-na-razvitie-poliorgannoy-nedostatochnosti-i-uvelicheniya-riska-letalnyh-ishodov-pri-peritonite.

- Johnson C. D. Persistent organ failure during the first week as a marker of fatal outcome in acute pancreatitis. Gut. 2004. Vol. 53. P. 1340-1344 DOI: 10.1136/gut.2004.039883