Функциональное состояние вегетативной нервной системы и сердечно-сосудистой системы волейболисток, проживающих в среднегорье

Автор: Густомясов А.А.

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Актуальные проблемы здравостроения. Двигательная активность. Образование. Спорт

Статья в выпуске: 4 (44) т.2, 2005 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты изучения динамики показателей ССС волейболисток в годовом цикле. Показано, что длительные тренировки в условиях среднегорья ведут к напряжению механизмов регуляции деятельности ССС.

Короткий адрес: https://sciup.org/147151924

IDR: 147151924

Текст научной статьи Функциональное состояние вегетативной нервной системы и сердечно-сосудистой системы волейболисток, проживающих в среднегорье

Под влиянием систематических спортивных тренировок в организме развивается комплекс структурно-функциональных изменений, направленных на повышение адаптоспособности как всего организма в целом, так и отдельных его систем. Не составляет исключения в этом отношении и аппарат кровообращения, оптимизация функционирования которого является необходимым условием достижения спортсменами высоких спортивных результатов.

Нами изучена динамика показателей сердечно-сосудистой системы (ССС) и вегетативной нервной системы волейболисток, проживающих в условиях среднегорья. Использована импедансная реография (система «Кентавр»). Обследовано 18 волейболисток в течение годового цикла выступлений и тренировок.

1-й (предсоревновательный) этап проходил в условиях среднегорья, значительное внимание было уделено технико-тактической подготовке, развитию скоростно-силовой выносливости, что сопровождалось большим процентом занятий анаэробного характера. Основная нагрузка приходится на центральную нервную систему, зрительный анализатор. Этим обусловлено, судя по индексу напряжения, повышение тонуса симпатического отдела вегетативной нервной системы (табл. 1). У 50 % волейболисток он был в диапазоне 120-140 ед. (симпатикотония). Аналогичные результаты получены при анализе исходного вегетативного тонуса. Значения вегетативного индекса Кердо (ВИК) в целом по группе позволяют говорить о наличии эйтонии (балансе отделов ВНС), при этом процент лиц с показателями ВИК более 15 ед. (симпатикотония) составил 44,5 %.

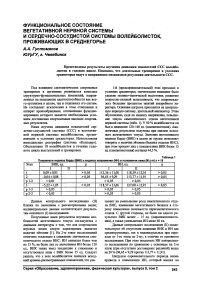

Таблица 1

Показатели индекса Кердо (ВИК) и индекса напряжения (ИН) в положении лежа (М ± т) п = 18 _______

|

Этап |

ВИК, ед. |

Р |

ИН, ед. |

Р |

||

|

I |

II |

I |

П |

|||

|

1 |

0,09 ±0,93 |

>0,05 |

112,36 ±11,08 |

118,39 ±12,34 |

>0,05 |

|

|

2 |

-0,04 ±0,88 |

>0,05 |

94,65 ±9,29 |

113,77 ±11,91 |

>0,05 |

|

|

р 1-2 |

< 0,01 |

>0,05 |

>0,05 |

|||

|

3 |

-5,22 ±1,05 |

>0,05 |

И 8,57 ±13,66 |

127,08 ±12,91 |

>0,05 |

|

|

р 1-3 |

>0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

|||

|

р2-3 |

<0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

|||

Данные контрольного исследования (II) близки по значениям с рассмотренными выше; индивидуальные данные соответствуют результатам основного (I) исследования.

Полученные нами результаты изучения особенностей вегетативного тонуса согласуются с данными литературы о том, что для спортсменов игровых видов спорта характерным является наличие эйтонии [1]. На 2-м этапе исследований отмечена тенденция к снижению значимости симпатического отдела ВНС: ИН снизился более чем на 15 %, не было лиц со значениями ИН более 120 ед., ВИК также имел тенденцию к снижению и отсутствовали лица с ВИК более 15 ед. Следует указать, что у всех волейболисток снизился исходный уровень рассматриваемых показателей, что ука зывает на уменьшение роли симпатического отдела ВНС, изменение вегетативного баланса в сторону повышения значимости парасимпатического отдела. С другой стороны, не было ни одного результата ВИК менее - 15 ед. (парасимпатикото-ния), а также уменьшения ИН ниже 60 ед.

Данные контрольного исследования (II) свидетельствуют об отсутствии динамики ВИК и ИН как среднегрупповых, так и индивидуальных при переходе от 1-го этапа ко 2-му, в отличие от основного исследования. При этом показатель ИН контрольного исследования по сравнению с основным на 2-м этапе (при отсутствии достоверных различий) выше на 20 % (94,65 ± 9,29 против 113,77 ± 11,91).

Нагрузки соревновательного периода вновь привели к повышению ИН, который вышел на

Актуальные проблемы здравостроения.Двигательная активность. Образование. Спорт

уровень 1-го исследования, а у 60 % волейболисток превышал его исходные значения. Аналогичная картина наблюдалась при индивидуальном анализе ВИК как в основном, так ив контрольном исследовании.

Частота дыхания спортсменок на всех этапах исследований находилась в пределах физиологической нормы, что является подтверждением положения об отсутствии влияния нахождения в ус- ловиях среднегорья на функцию аппарата внешнего дыхания. Тенденция к экономизации работы системы дыхания отмечена в основном исследовании при переходе от 1-го этапа ко 2-му. Характер межсистемных взаимоотношений, судя по динамике показателя индекса Хильдебранта (ИХ), также не претерпевал существенных изменений; сохранялись его значения в пределах физиологической нормы (табл. 2).

Таблица 2

Показатели частоты дыхания и индекса Хильдебранта (ИХ) в положении лежа (М ± т) ____________

|

Этап |

ЧД, дых/мин |

Р |

ИХ, ед. |

Р |

||

|

I |

II |

I |

II |

|||

|

1 |

14,60 ± 1,55 |

14,81 ± 1,62 |

>0,05 |

5,07 ±0,61 |

>0,05 |

|

|

2 |

' 13,13 ±1,27 |

14,44 ± 1,41 |

>0,05 |

5,04 ±0,68 |

>0,05 |

|

|

р 1-2 |

> 0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

||

|

3 |

15,75 ±1,63 |

15,57 ±1,72 |

> 0,05 |

4,51 ±0,70 |

>0,05 |

|

|

р 1-3 |

>0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

||

|

р2-3 |

>0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

||

В таблице 3 представлены результаты оценки сократительной функции миокарда волейболисток на разных этапах учебно-тренировочного процесса. От этапа к этапу изменялись показатели сократительной функции сердца волейболисток, что характеризует его адаптацию к определенному уровню нагрузок. Наиболее низкие величины ударного объема и фракции выброса наблюдались в на 1 -м и 3-м этапах.

Таблица 3

Показатели сократительной функции в положении лежа (М ± т) _____________________

|

Этап |

УО, мл |

ФВ, % |

ХИ, ед. |

|

1 |

56,57 ± 1,62 |

' 66,44 ±1,50 ■ |

23,56 ±1,38 ' |

|

2 |

63,50 ±1,50 |

70,38 ± 1,46 |

23,04 ±3,00 |

|

р 1-2 |

<0,05 |

> 0,05 |

>0,05 |

|

3 |

58,25 ± 1,45 |

66,80 ±0,58 |

22,86 ±0,92 |

|

pl-3 |

<0,05 |

> 0,05 |

>0,05 |

|

р2-3 |

>0,05 |

>0,05 |

> 0,05 |

Значительная доля нагрузок анаэробного характера у лиц, занимающихся ациклическими видами спорта, в частности, у волейболисток, не приводит к существенным изменениям объема сердечной камеры. В этой связи можно отметить, что у исследуемых спортсменок величина ударного объема соответствует значениям, выявленным у физически нетренированных сверстниц Е.В. Быковым, Г.В. Усковым [2, 3]. Так, по данным Г.В. Ускова, у студенток 20-24 лет данный показатель равен 64,25 ± 1,62 мл. Аналогичные данные, касающиеся величины ударного объема спортсменов игровых видов спорта, приводят В.Л. Карпман [4], Е.В. Быков с соавт. [2].

Повышение величины ударного объема на 2-м этапе исследований мы связываем с уменьшением нагрузок ациклического характера, прежде всего скоростно-силовых, и, соответственно, снижением выраженности влияния симпатического отдела ВНС на регуляцию деятельности сердца. Механизмом увеличения УО является повышение роли парасимпатического отдела ВНС, что привело к урежению

ЧСС (табл. 4), увеличению длительности диастолы и времени наполнения желудочков сердца кровью.

Повышение величины ударного объема на 2-м этапе исследований мы связываем с уменьшением нагрузок ациклического характера, прежде всего скоростно-силовых, и, соответственно, снижением выраженности влияния симпатического отдела ВНС на регуляцию деятельности сердца. Механизмом увеличения УО является повышение роли парасимпатического отдела ВНС, что привело к урежению ЧСС (табл. 4), увеличению длительности диастолы и времени наполнения желудочков сердца кровью.

В соревновательный период вновь наблюдалась тенденция к снижению величины У О; аналогичная динамика выявлена при изучении других показателей сократимости: фракции выброса и Хитер-индекса. Увеличение фракции выброса на 2-м этапе и снижение на 3-м также объясняется ролью симпатического отдела и особенностями фазовой структуры сердечного цикла: уменьшением времени расслабления и сокращения миокарда с учетом повышения ЧСС (табл. 4).

Функциональное состояние вегетативной нервной системы и сердечно-сосудистой системы волейболисток...

Таблица 4

Показатели ЧСС, МОК и сердечного индекса в положении лежа (М ± т)

|

Этап |

ЧСС, уд/мин. |

МОК, л/мин. |

СИ, л/мин/м2 |

|

1 |

74,11 ±2,17 |

4,19 ±0,11 |

2,53 ±0,07 |

|

2 |

66,13 ±2,46 |

4,20 ±0,21 |

2,54 ±0,12 |

|

р 1-2 |

<0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

|

3 |

70,80 ±2,58 |

4,12 ±0,13 |

2,49 ±0,07 |

|

р 1-3 |

>0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

|

р2-3 |

> 0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

Густомясов А. А.

Динамика хронотропной функции сердца также обусловлена изменениями вегетативного баланса на разных этапах тренировочного процесса.

В целом, можно заключить, что тренировки в условиях среднегорья способствовали напряжению деятельности ССС и ВНС, при переходе на равнину повышалось функциональное состояние кардиореспираторной системы Волейболисток.

Список литературы Функциональное состояние вегетативной нервной системы и сердечно-сосудистой системы волейболисток, проживающих в среднегорье

- Макарова Г.А. Общие и частные проблемы спортивной медицины/Г.А. Макарова. -Краснодар, 1992. -243 с.

- Быков Е.В. Адаптация сердечнососудистой системы к физическим нагрузкам/Е.В. Быков, С.А. Личагина, Р. У. Гаттаров и др.//В кн.: Колебательная активность показателей функциональных систем организма спортсменов и детей с различной двигательной активностью. -Челябинск: Изд-во Южно-Уральского государственного университета, 2005. -С. 92-207.

- Усков Г.В. Динамика состояния физического здоровья студентов с различными режимами двигательной активности в период обучения в вузе и коррекция модифицируемых факторов риска развития заболеваний: Автореф. дисс. докт. мед.наук/Г.В. Усков. -Курган, 2005. -48 с.

- Карпман В.Л. Динамика кровообращения у спортсменов./В.Л. Карпман, Б.Г. Любина. -М.: Физкультура и спорт, 1982. -135 с.