Функциональное становление дыхательной системы у новорожденных телят с разной жизнеспособностью

Автор: Черницкий А.Е., Рецкий М.И., Золотарев А.И.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Физиология раннего онтогенеза

Статья в выпуске: 4 т.48, 2013 года.

Бесплатный доступ

Начало самостоятельного дыхания — один из важнейших этапов приспособления новорожденного к внеутробным условиям существования. В отличие от анатомо-физиологических особенностей, пограничные (транзиторные) состояния новорожденного появляются в процессе родов или после рождения и проходят с завершением периода адаптации. Однако под влиянием определенных факторов (особенностей течения внутриутробного периода и родового акта, условий внешней среды, кормления и содержания новорожденного) они могут приобретать черты патологии. В условиях промышленного комплекса (Воронежская обл.) у новорожденных телят красно-пестрой породы с разной жизнеспособностью изучили особенности становления респираторной и влаговыделительной функций органов дыхания. Спирометрические исследования дополняли измерением pH и концентрации электролитов (натрия, калия, кальция, магния) в конденсате выдыхаемого воздуха с помощью ионоселективных электродов на анализаторе Olympus-400 («Beckman Coulter», США) и атомно-адсорбционном спектрофотометре («Perkin Elmer», США). Кислотно-основное состояние и газовый состав венозной крови у животных исследовали на микроанализаторе ABL-330 («Radiometer», Дания). Показана роль транзиторной гипервентиляции в становлении кислотно-основного состояния и газового состава крови у новорожденного, расширении бронхиол и расправлении легких. Выделение водяных паров при дыхании у телят связано с продукцией в альвеолах и бронхах жидкого секрета, избыток которого абсорбируется эпителием верхних дыхательных путей. Гипоксия и ацидоз резко усиливают парасимпатические эффекты, вызывая бронхоспазм и повышенную секрецию бронхиальных желез, что отражается на интенсивности респираторного влаговыделения и физико-химических свойствах конденсата выдыхаемого воздуха.

Новорожденные телята, дыхательная система, жизнеспособность, кислотно-основное состояние, газообмен, респираторное влаговыделение, конденсат выдыхаемого воздуха

Короткий адрес: https://sciup.org/142133434

IDR: 142133434 | УДК: 636.2-611.2.013:619:591.121 | DOI: 10.15389/agrobiology.2013.4.99rus

Текст научной статьи Функциональное становление дыхательной системы у новорожденных телят с разной жизнеспособностью

Адаптация к внеутробному существованию сопровождается изменениями практически во всех функциональных системах организма. В отличие от анатомо-физиологических особенностей, пограничные (транзиторные) состояния новорожденного появляются в процессе родов или после рождения и проходят с завершением периода адаптации (1, 2). Для здоровых и жизнеспособных животных эти состояния физиологичны, но при определенных условиях (в зависимости от гестационного возраста при рождении, особенностей течения внутриутробного периода и родового акта, факторов внешней среды, кормления и содержания новорожденного) они могут приобретать характер патологии (1), поэтому необходимо их изучение и контроль.

Начало самостоятельного дыхания относится к наиболее важным факторам приспособления новорожденного к существованию во внеут-робных условиях (1-3).

Становление функции внешнего дыхания у детей довольно полно описано в ряде работ (1-4), у животных она изучена в меньшей степени (5-7), тогда как метаболическая и влаговыделительная функции легких не исследованы до сих пор.

Цель настоящей работы заключалась в изучении особенностей становления респираторной и влаговыделительной функций органов дыхания у новорожденных телят с разной жизнеспособностью.

Методика. Наблюдения проводили в 2011-2012 годах в ООО «Воро-нежпищепродукт» (Новоусманский р-н, Воронежская обл.) на новорож- денных телятах красно-пестрой породы: I группа (n = 10) — с нормальной, II группа (n = 9) — с пониженной жизнеспособностью. При оценке жизнеспособности учитывали массу тела, температуру, частоту сердечных сокращений и дыхательных движений (ЧДД), состояние видимых слизистых оболочек, число резцов, мышечный тонус, время появления сосательного рефлекса и уверенной позы стояния (8). Спирометрические исследования выполняли ежедневно с использованием спирометра ССП (Россия) и маски с системой клапанов: определяли ЧДД, минутный объем дыхания (МОД) и дыхательный объем (ДО). Конденсат выдыхаемого воздуха (КВВ) у телят собирали на 1-е, 3-и, 7-е и 14-е сут жизни в утренние часы до кормления с помощью разработанного нами устройства по описанной ранее методике (9). Учитывали объем КВВ, образующийся у телят за 1 мин и из 100 л выдыхаемого воздуха. После получения пробы КВВ замораживали и хранили в жидком азоте при -196 °С. Концентрацию электролитов (натрия, калия, кальция, магния) в КВВ и pH измеряли сразу после размораживания образцов. Содержание натрия и калия в КВВ определяли с помощью ионоселективных электродов на анализаторе Olympus-400 («Beckman Coulter», США), кальция и магния — на атомноадсорбционном спектрофотометре модели 703 («Perkin Elmer», США). Кровь у телят брали из яремной вены в те же сроки, что и КВВ. Кислотно-основное состояние (КОС) и газовый состав венозной крови исследовали на микроанализаторе ABL-330 («Radiometer», Дания) по следующим показателям: pH, парциальное давление углекислого газа (pCO2) и кислорода (pO2), концентрация угольной кислоты (H2CO3), истинных бикарбонатов (AB), сумма (BB), избыток или дефицит (BE) буферных оснований, насыщение гемоглобина кислородом (Sat.O2).

Статистическую обработку данных проводили с помощью программы Statistica v. 6.0. Достоверность различий оценивали методом парных сравнений, используя t -критерий Стьюдента. Достоверными считали различия при уровне значимости (вероятность ошибки) p < 0,05.

1. Возрастная динамика показателей функции внешнего дыхания у телят красно-пестрой породы в группах с разной жизнеспособностью ( X ± х , производственные условия, Но-воусманский р-н, Воронежская обл.)

|

Показатель |

|

|

ЧДД, мин 1 МОД, л 1 ДО, мл |

Результаты. Для всех новорожденных телят в первые дни жизни была характерна транзиторная гипервентиляция. У здоровых жизнеспособных телят она проходила в первые 48 ч после рождения. При этом частота сердечных сокращений и дыхательных движений к 3-м сут жизни снижалась по сравнению с показателями в 1-суточном возрасте соответственно на 9,9 и 20,5 % (p < 0,05), минутный объем дыхания достоверно не изменялся, а дыхательный объем воз растал на 44,2 % (p < 0,05). На 7-е сут по сравнению с 1-суточным возрастом частота сердечных сокращений и дыхательных движений уменьшалась в еще большей степени — соответственно на 24,3 и 39,4 % (p < 0,05), а МОД и ДО оставались такими же, что и в возрасте 3 сут (табл. 1).

У телят с пониженной жизнеспособностью частота сердечных со- кращений и дыхательных движений на 3-и сут жизни по сравнению с 1-суточным возрастом снижалась незначительно — соответственно на 7,0 и 13,8 % (р < 0,05), а дыхательный объем, несмотря на увеличение на 29,2 % (р < 0,05), оставался существенно (на 25,2 %, р < 0,05) меньше, чем у здоровых жизнеспособных особей. При этом увеличение ДО на 3-и сут жизни у них носило временный характер и уже на 7-14-е сут дыхательный объем статистически достоверно не отличался от показателя в 1-су- точном возрасте.

Транзиторная гипервентиляция у телят направлена на устранение послеродового метаболического ацидоза. По данным Д.О. Мельничук и соавт. (10), стабилизация метаболических параметров КОС у телят проис ходит в первые часы после рождения, тогда как респираторные возвращаются к норме через 24-36 ч.

2. Возрастная динамика показателей кислотно-основного состояния и газового состава крови у телят красно-пестрой породы в группах с разной жизнеспособностью ( X ± x , производственные условия, Но-воусманский р-н, Воронежская обл.)

Через 24 ч после рождения у здоровых жизнеспособных телят КОС характеризовалось как компенсированный респираторный ацидоз (табл. 2). Об этом свидетельствовали нормальные значения рН крови, высокое парциальное давление углекислого газа, избыток буферных оснований и повышенная концентрация в крови истинных бикарбонатов. В то же время у телят с пониженной жизнеспособностью КОС в 1-суточном возрасте можно было определить как компенсированный респираторнометаболический ацидоз, на что указыва

ли значения рН крови, соответствующие нижней границе нормы, повышенное парциальное давление углекислого газа (респираторный компонент КОС) и дефицит буферных оснований (метаболический компонент КОС) при содержании в крови истинных бикарбонатов в пределах нормы.

С завершением транзиторной гипервентиляции на 3-и сут жизни у телят из I группы избыток буферных оснований в крови (щелочной резерв) повышался по сравнению со значением в 1-суточном возрасте в 10,4 раза (р < 0,05), сумма буферных оснований — на 6,7 % (р < 0,05), что свидетельствовало о полной метаболической компенсации послеродового ацидоза. При этом парциальное давление кислорода и насыщение гемоглобина кислородом повышались соответственно на 16,9 и 22,4 % (р < 0,05), к 7-м сут — в еще в большей степени (соответственно на 55,8 и 28,1 %, р < 0,05). Другие показатели КОС (рН крови, парциальное давление углекислого газа, концентрация истинных бикарбонатов и угольной кислоты, бикарбонатное соотношение AB/H2CO3) нормализовались в первые 24 ч после рождения и с возрастом уже существенно не изменялись.

У телят из II группы парциальное давление кислорода и насыщение гемоглобина кислородом с 1-х по 3-и сут жизни достоверно не изменялись и лишь 7-м сут возросли соответственно на 21,2 и 33,3 % (р < 0,05). В то время как у здоровых жизнеспособных телят стабилизация метаболических параметров КОС происходила в течение первых суток после рождения, у животных с пониженной жизнеспособностью гипоксическое состояние и респираторно-метаболический ацидоз сохранялись до 7-х сут жизни, о чем свидетельствовало низкое парциальное давление кислорода (24,60±1,45 мм рт. ст.) и насыщение гемоглобина кислородом (30,40±2,96 %), дефицит буферных оснований ( - 0,98±1,41 ммоль/л), низкие значения суммы буферных оснований (41,00±0,71 ммоль/л) и pH крови (7,30±0,01), а физиологическая гипервентиляция переходила границу патологии.

Выделение водяных паров при дыхании у телят связано с продукцией в альвеолах и бронхах жидкого секрета, избыток которого абсорбируется эпителием верхних дыхательных путей (9). Респираторное влаговыде-ление обусловлено фильтрацией воды из сосудов малого круга кровообращения и верхних дыхательных путей и регулируется притоком крови. Вода последовательно проходит мембраны и цитозоль эндотелия капилляров, базальную мембрану, альвеолярный эпителий, высокоселективный слой гликокаликса и сурфактанта, а также движется через межклеточные щели и контакты. Эндотелий легочных капилляров при этом активно участвует в переносе и контроле количества гормонов, ферментов и ряда других биологически активных веществ (9, 11). Гипоксия и ацидоз резко усиливают парасимпатические эффекты, вызывая бронхоспазм и повышенную секрецию бронхиальных желез (12), что, естественно, отражается на интенсивности респираторного влаговыделения.

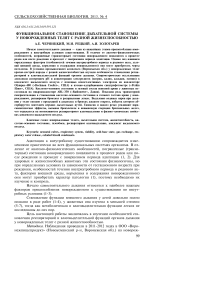

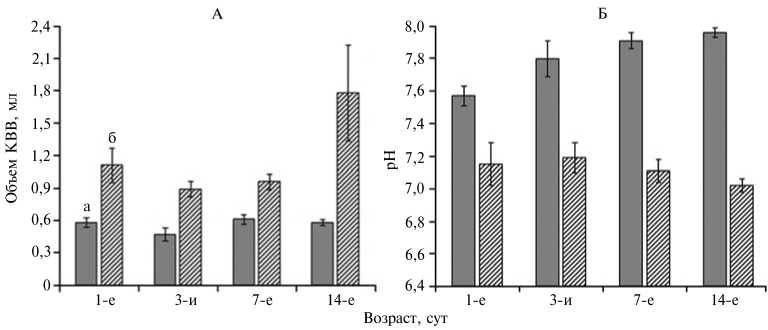

Возрастная динамика объема конденсата, образующегося из 100 л выдыхаемого воздуха (КВВ) , (А) и pH КВВ (Б) у телят красно-пестрой породы с нормальной (а, I группа) и пониженной (б, II группа) жизнеспособностью (производственные условия, Новоусманский р-н, Воронежская обл.) .

У здоровых жизнеспособных телят объем влаги, выделяемой с выдыхаемым воздухом, с 1-х по 14-е сут жизни существенно не изменялся (рис.). С завершением транзиторной гипервентиляции при компенсации послеродового метаболического ацидоза pH КВВ у телят из I группы повышался по сравнению с величиной в 1-суточном возрасте на 3,0-5,2 % (р < 0,05) (см. рис.). У телят с пониженной жизнеспособностью увеличения pH КВВ с возрастом не происходило, а объем КВВ, образующегося из

100 л выдыхаемого воздуха, превышал средние значения у здоровых жизнеспособных животных на 57,3-91,4 % (р < 0,05). Повышенное выделение влаги при дыхании у телят из II группы, вероятно, связано не только с усилением секреции бронхиальных желез, но и с повреждением биомембран клеток респираторного тракта, а также нарушением процессов эпителиальной абсорбции и секреции воды и электролитов.

3. Возрастная динамика концентрации электролитов (ммоль/л) в конденсате выдыхаемого воздуха у телят красно-пестрой породы в группах с разной жизнеспособностью ( X ± x , производственные условия, Новоусманский р-н, Воронежская обл.)

|

Возраст, сут | |

Натрий |

| Калий | |

Кальций | |

Магний |

|

3,32±0,16 |

0,32±0,03 |

0,16±0,02 |

0,10±0,01 |

|

|

1-е |

4,33±0,30b |

0,42±0,04b |

0,11±0,02b |

0,07±0,01b |

|

3,53±0,11 |

0,29±0,04 |

0,18±0,02 |

0,11±0,01 |

|

|

4,37±0,46b |

0,56±0,05a, b |

0,10±0,02b |

0,06±0,01b |

|

|

3,53±0.08 |

0,29±0,04 |

0,18±0,02 |

0,11±0,01 |

|

|

7-е |

4,44±0,27b |

0,61±0,03a, b |

0,11±0,02b |

0,06±0,01b |

|

3.57±0.12 |

0,36±0,02 |

0,20±0,03 |

0,11±0,01 |

|

|

14-е |

4,25±0,10b |

0,65±0,05a, b |

0,10±0,01b |

0,06±0,01b |

|

Примечание. |

Над чертой — |

показатели в I группе, под чертой — во II группе; a - |

- различия досто- |

|

|

верны относительно значений в |

1-суточном возрасте (р < 0,05), |

b — различия достоверны относительно |

||

|

показателей в I группе (р < 0,05). |

||||

Ионный состав КВВ в определенной степени отражал эти процессы (табл. 3). У телят с пониженной жизнеспособностью через 24 ч после рождения содержание натрия и калия в КВВ было выше, чем у животных из I группы, соответственно на 30,4 и 31,3 % (р < 0,05), а кальция и магния — ниже соответственно на 31,3 и 30,0 % (р < 0,05). Через 72 ч после рождения содержание калия в КВВ повышалось по сравнению с показателем в 1-суточном возрасте на 33,3 % (р < 0,05), к 7-м и 14-м сут жизни — соответственно на 45,2 и 54,8 % (р < 0,05), при этом концентрация других элементов оставалась без существенных изменений. У здоровых жизнеспособных телят электролитный состав КВВ с возрастом достоверно не изменялся. С завершением кардиореспираторной адаптации к 7-м сут жизни содержание натрия и калия в КВВ у телят из II группы становилось выше, чем у животных из I группы, соответственно на 25,8 и 110,3 % (р < 0,05), а кальция и магния — ниже соответственно на 38,9 и 45,5 % (р < 0,05). У телят из II группы наблюдаемое при дыхании повышенное выделение воды, натрия и калия и пониженное — кальция и магния, по-видимому, отражает нарушение функций эпителия дыхательных путей и сурфактантной системы легких (13).

Таким образом, у новорожденных телят с нормальной и пониженной жизнеспособностью становление респираторной и влаговыделительной функций органов дыхания в ранний постнатальный период имеет существенные различия. У здоровых жизнеспособных особей транзиторная гипервентиляция завершается к 3-м сут жизни и приводит к расправлению легких, что проявляется в увеличении дыхательного объема (глубины дыхания) при неизменной величине минутного объема дыхания. С завершением физиологической гипервентиляции и устранением послеродового метаболического ацидоза рН конденсата выдыхаемого воздуха (КВВ) повышается по сравнению с показателем в 1-суточном возрасте на 3,0-5,2 % (р < 0,05), тогда как интенсивность респираторного влаговыделения достоверно не изменяется. У телят с пониженной жизнеспособностью транзиторная гипервентиляция менее выражена и продолжается до 7-х сут. Дыхательный объем и рН КВВ по сравнению со значениями в 1-суточном возрасте достоверно не изменяются, а объем влаги, выделяемой при дыха- нии, превышает средние показатели у здоровых жизнеспособных телят в 1,6-3,1 раза (p < 0,05).