Функциональные особенности печени

Автор: Синдирева Анна Владимировна, Пашаян Сусанна Арестовна, Михайлов Михаил Владимирович

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Зоотехния и ветеринария

Статья в выпуске: 9, 2024 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования - оценка влияния медь- и молибденсодержащих соединений на морфофункциональное состояние организма лабораторных мышей. Исследование проводилось в лаборатории кафедры анатомии и физиологии ГАУ Северного Зауралья. Эксперимент был поставлен на лабораторных мышах-самцах одного возраста. В течение трех недель животным перорально вводили растворы парамолибдата аммония и ацетата меди. Дозы микроэлементов составляли 0,0125 (для молибдена оптимальная доза) и 5 мг/кг (для меди токсичная доза). Исходя из фактической массы животных и суточного потребления воды, была рассчитана ежедневная дозировка растворов: для парамолибдата аммония 0,001 г/л и ацетата меди 0,07 г/л. Схема лабораторного эксперимента составлена следующим образом: все мыши были разделены на 4 группы по 10 в каждую. 1-я группа - пероральное введение чистой питьевой воды (контрольная группа); 2-я группа «Медь» - пероральное введение раствора ацетата меди (концентрация 0,07 г/л); 3-я группа «Молибден» - пероральное введение раствора парамолибдата аммония (концентрация 0,001 г/л); 4-я группа «Молибден + медь» - пероральное введение смеси растворов парамолибдата аммония (концентрация 0,001 г/л) и ацетата меди (концентрация 0,07 г/л). В конце эксперимента проводили биохимический анализ крови подопытных животных, определяли активность ферментов (аспартатаминотрансферазы (АСТ) и аланинаминотрансферазы (АЛТ)), содержание мочевины. У мышей с пероральным введением соединений меди в образцах крови установили сравнительно высокое содержание мочевины, у них также наблюдалась повышенная активность ферментов аспартатаминотрансферазы и аланинаминотрансферазы по сравнению с контролем, что тоже свидетельствует о нарушении функции печени. Наличие химического антагонизма между медью и молибденом подтверждается тем, что содержание изучаемых ферментов в крови животных группы «молибден + медь» достоверно снижается. Особенно это проявляется в значениях активности аспартатаминотрансферазы и аланинаминотрансферазы, которые у животных этой группы снижены практически в 5 раз по сравнению с аналогичным показателем у животных группы «Медь».

Лабораторные мыши, медь, молибден, ферменты, печень, почки, аспартатаминотрансфераза, аланинаминотрансфераза, мочевина

Короткий адрес: https://sciup.org/140307639

IDR: 140307639 | УДК: 574.24 | DOI: 10.36718/1819-4036-2024-9-121-127

Текст научной статьи Функциональные особенности печени

Введение. Естественный биогеохимический круговорот веществ представляет собой взаимосвязанные переходы и превращения химических элементов, происходящих внутри компонентов среды, обеспечивая основу устойчивости экосистем и их нормальное функционирование, тем самым поддерживая баланс между химическими соединениями и их оптимальными концентрациями в натуральных компонентах [1–4].

В биохимических преобразованиях в организме принимает участие довольно большое количество химических элементов, среди которых особую роль выполняют микроэлементы. Известно, что некоторые из них являются необходимыми, другие могут быть важными (хотя доказательства являются лишь предположительными или неполными), а остальные счи- таются несущественными. Микроэлементы действуют главным образом как катализаторы в ферментных системах; некоторые ионы металлов, например меди, участвуют в окислительновосстановительных реакциях энергетического обмена [5–9].

К микроэлементам относятся медь и молибден, содержание которых в пределах оптимальной концентрации обеспечивает нормальное функционирование ряда ферментов, в т. ч. ксантиноксидазы, альдегидоксидазы, которые ответственны за образование мочевой кислоты, окисление альдегидов и протекание метаболических процессов с участием белков [3, 5, 6]. В природе молибден существует в виде различных соединений, наиболее распространенными из которых являются сульфид и оксид молибде- на. Попадая в животный организм с пищей, молибден влияет на органы и системы организма. Он входит в состав биологически активных веществ организма, таким образом принимая участие в различных физиологических процессах [5, 7].

Медь является эссенциальным элементом для организма животных и человека. Она входит в состав ферментов, которые необходимы для процесса кроветворения, всасывания и усвоения железа, синтеза гемоглобина, иммунных реакций, остеогенеза, формирования соединительной ткани, а также играет важную роль в активации ферментов дыхательной цепи.

Однако микроэлементы, в т. ч. молибден и медь, могут проявлять токсический эффект, если их потреблять в высоких дозах в течение достаточно длительного периода времени. Разница между токсичным и оптимальным потреблением для удовлетворения физиологических потребностей в незаменимых микроэлементах велика для некоторых элементов, но гораздо меньше для других [7, 10, 11].

Молибден является химическим антагонистом меди. Это означает, что он может ингибировать накопление меди в живых организмах. Согласно этому, существует острая необходимость в оценке роли молибдена в восстановлении метаболических процессов организма, а также предотвращении негативных последствий избыточного поступления меди в результате антропогенной деятельности.

Эпидемиологические данные о взаимосвязи многих микроэлементов и заболеваемости неполны. Большинство таких исследований было сосредоточено на кадмии, хроме и селене. Кроме того, большая часть фактических данных не связана с воздействием микроэлементов, поступающих с пищей, а сосредоточена, например, на вдыхании на рабочем месте. Данные экспериментов по кормлению животных кормами, обогащенными рядом микроэлементов, также неполны [5, 8].

Цель исследования – оценка влияния медь-и молибденсодержащих соединений на изменение ряда биохимических показателей крови, характеризующих функции печени и почек лабораторных мышей.

Материалы и методы. Исследования по оценке влияния меди и молибдена на морфо- функциональное состояние организма мышей проводились в лаборатории кафедры анатомии и физиологии ГАУ Северного Зауралья. Эксперимент был поставлен на лабораторных мышах-самцах одного возраста. В течение трех недель животным перорально вводили растворы парамолибдата аммония и ацетата меди. Дозы микроэлементов были рассчитаны исходя из литературных данных о суточном поступлении данных микроэлементов и составляли 0,0125 (для молибдена оптимальная доза) и 5 мг/кг (для меди токсичная доза). Исходя из фактической массы животных и суточного потребления воды, была рассчитана ежедневная дозировка растворов, которая составляла для парамолибдата аммония 0,001 г/л и ацетата меди 0,07 г/л.

Схема лабораторного эксперимента составлена следующим образом: все мыши были разделены на 4 группы по 10 животных в каждой в каждой:

-

1-я группа – пероральное введение чистой питьевой воды (контрольная группа);

-

2-я группа «Медь» – пероральное введение раствора ацетата меди, концентрация 0,07 г/л;

-

3-я группа «Молибден» – пероральное введение раствора парамолибдата аммония, концентрация 0,001 г/л;

-

4-я группа «Молибден + медь» – пероральное введение смеси растворов парамолибдата аммония (концентрация 0,001 г/л) и ацетата меди (концентрация 0,07 г/л).

Условия содержания мышей соответствовали РД-АПК 3.10.07.02-09 «Методические указания по содержанию лабораторных животных в вивариях научно-исследовательских институтов и учебных заведений» (2009).

В конце эксперимента проводили биохимический анализ крови подопытных животных. При этом определяли активность ферментов (аспартатаминотрансферазы (АСТ) и аланинаминотрансферазы (АЛТ)), содержание мочевины. Биохимические показатели крови исследовались на анализаторах Mindray BS-120 и Mindray BC-2800 Vet. Математическая обработка результатов и статистический анализ осуществлялись с использованием компьютерного пакета программ MS Excel.

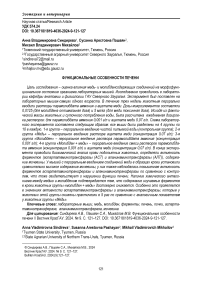

Результаты и их обсуждение. При выполнении своей основной функции печень подвер- гается функциональным нарушениям, что доказывает изменения уровня печеночных ферментов (АСТ, АЛТ) и мочевины в крови. Аспартатаминотрансфераза — фермент, участвующий в метаболизме кислот [4]. Активность АСТ в крови невысокая, норма фермента характеризуется низкими значениями. Аланинаминотрансфераза является ферментом, который присутствует во всех клетках организма, однако количество его повышается при нарушениях функции гепатоцитов. Как известно, эти вещества являются печеночными ферментами и их показатели используются для выявления нарушений обменных процессов, зачастую функции печени, который играет ключевую роль в организме [5]. На рисунке 1 представлена активность АСТ и AЛT в крови мышей контрольной и опытных групп.

■ АСТ Ед/л

■ АЛТ Ед/л

Рис. 1. Активность АСТ и AЛT в крови мышей контрольной и опытных групп

По показателям печеночных ферментов можно судить о состоянии печени мышей опытных групп. Так, в крови мышей контрольной группы количество АСТ составило 124,5 Ед/л, АЛТ – 55,0 Ед/л. В крови мышей второй группы, с пероральным введением соединений меди, уровень АСТ составил 781,0 Ед/л, что на 526,3 % больше контрольной группы, уровень АЛТ – 438,1 Ед/л, это больше контрольной на 699,4 %. У животных группы «Молибден» активность АСТ – 60,8 Ед/л, что ниже первой группы на 104,7 %, АЛТ – 23,0 Ед/л, что ниже контрольной на 138,2 %. Активность АСТ группы «Молибден + медь» составила 159,0 Ед/л, больше контрольной группы на 27,7 %, АЛТ – 53,0 Ед/л, что меньше первой группы на 3,3 %.

Таким образом, можно говорить о достоверном увеличении активности ферментов АСТ и AЛT под влиянием молибденсодержащего соединения – парамолибдата аммония.

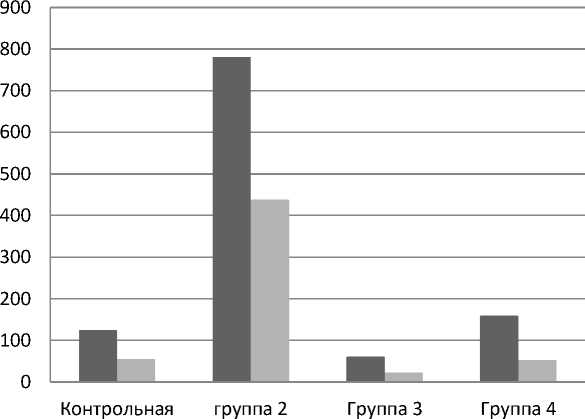

Мочевина является конечным продуктом метаболизма белка в организме, при определении в сыворотке крови свидетельствует о функциональной способности в первую очередь печени, затем почек.

По результатам биохимического анализа крови можно говорить о нарушении функции почек мышей опытных групп. В крови мышей первой – контрольной группы уровень мочевины составил 2,49 Моль/л; второй группы, потреблявшей раствор парамолибдата аммония в дозе 0,001 г/л – 5,96; третьей, потреблявшей раствор ацетата меди с концентрацией 0,07 г/л – 2,99; четвертой, принимающей смесь растворов парамолибдата аммония с концентрацией 0,001 г/л и ацетата меди с концентрацией 0,07 г/л – 5,64 Моль/л. У мышей второй группы уровень мочевины по сравнению с контрольной группой увеличился на 139,3 %; у мышей третей группы – на 20,1; четвертой группы – на 126,5 % (рис. 2).

Рис. 2. Содержание мочевины в крови у мышей контрольной и экспериментальных групп

Таким образом, проведенные исследования показали, что в организме печень выполняет детоксикацию меди, в результате при нейтрализации медьсодержащих веществ в больших количествах происходит нарушение функции печени и почек, так как увеличивается нагрузка на данные органы. При сравнении показателей контрольной и экспериментальных групп наблюдалось повышение уровней АЛТ, АСТ и мочевины в крови второй группы мышей.

Содержание изучаемых ферментов в крови животных группы «молибден + медь» достоверно снижается, что связано с наличием химического антагонизма между медью и молибденом. Особенно это проявляется в значениях активности АЛТ и АСТ, которое у животных четвертой группы снижено практически в 5 раз по сравнению с таким же показателем у животных группы «Медь».

Заключение. Анализ полученных результатов показывает, что у мышей с пероральным введением соединений меди в печени происходит нейтрализация вредных веществ, что приводит к нарушению функции печени, в результате в образцах крови было установлено сравнительно высокое содержание мочевины. А также в крови животных этой же группы наблюдалось повышение уровня печеночных ферментов аспартатаминотрансферазы и аланинаминотрансферазы по сравнению с контрольной группой, что также свидетельствует о нарушении функции печени.

Необходимо добавить, что наличие химического антагонизма между медью и молибденом подтверждается тем, что содержание изучае- мых ферментов в крови животных группы «мо-либден+медь» достоверно снижается. Особенно это проявляется в значениях активности АЛТ и АСТ, которое у животных этой группы снижено практически в 5 раз по сравнению с таким же показателем у животных группы «медь».

Список литературы Функциональные особенности печени

- Бойко Е.Г. Непрерывное аграрное образование: Тюменский опыт // Ректор вуза. 2021. № 7. С. 6–11.

- Изучение химического состава организма пчел в условиях пригородных пасек / М.В. Калашникова [и др.] // Фундаментальные исследования. 2013. № 10-9. С. 1983–1986.

- Методические рекомендации по содержанию лабораторных животных в вивариях научно-исследовательских институтов и учебных заведений. М., 2009.

- Морфология, физиология и патология органов кровообращения и дыхания животных / К.А. Сидорова [и др.]. Тюмень, 2021. 289 с.

- Основы гепатологии: морфология, физиология, патология / К.А. Сидорова [и др.]. Тюмень, 2019. 148 с.

- Пашаян С.А., Сидорова К.А., Димяненко В.А. Экологическое состояние пасек Тюменской области // Биогеохимия химических элементов и соединений в природных средах: мат-лы III Междунар. школы-семинара молодых исследователей (Тюмень, 23–28 апреля 2018 г.) / под ред. В.А. Боева, А.И. Сысо, В.Ю. Хорошавина. Тюмень: Тюмен. гос. ун-т, 2018. С. 120–121.

- Экотоксиканты в организме пчел в районах с разной антропогенной нагрузкой / К.А. Сидорова [и др.] // Пчеловодство. 2014. № 3. С. 8–9.

- Шахзадова, А.А., Пашаян С.А. Стресс факторы и процессы адаптации у животных // Актуальные вопросы науки и хозяйства: новые вызовы и решения: сб. мат-лов LV Студ. науч.-практ. конференции. Тюмень, 2021. С. 139–143.

- Шишкина В.В., Пашаян С.А., Калашникова М.В. Микроэлементы в организмах пчелы и клеща варроа // Пчеловодство. 2016. № 2. С. 22–23.

- Якупов Т.Р., Зайнашева Г.Н. Физико-химические аспекты биологической жизнедеятельности: учеб. пособие. Казань: КГАВМ им. Баумана, 2020. 47 с.

- Endovicki R.V., Sidorova K.A., Pashayan S.A. The level of chemical elements in red and white clover // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science: III International Scientific Conference: AGRITECH-III-2020: Agribusiness, Environmental Engineering and Biotechnologies, Volgograd, Krasnoyarsk, 18–20 июня 2020 года / Krasnoyarsk Science and Technology City Hall of the Russian Union of Scientific and Engineering Associations. Vol. 548. Volgograd, Krasnoyarsk: Institute of Physics and IOP Publishing Limited, 2020. P. 52062. DOI: 10.1088/1755-1315/548/5/ 052062.