Функциональный анализ каменных орудий янковской археологической культуры эпохи палеометалла: новые материалы

Автор: Попов А.Н., Каномата Ситака, Руденко М.К., Лазин Б.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 2 т.50, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты функционального анализа каменных орудий янковской культуры (VIII-I вв. до н.э.) с поселений Черепаха-7 и Солонцовая-2. Памятники раскопаны большими площадями в ходе спасательных работ в 2015 и 2017 г. соответственно. Рассматриваются орудия, традиционно определяемые по морфологическим признакам как топоры, тесла, долота, ножи, наконечники копий и дротиков, жатвенные ножи. Представлены новые данные о функциях орудий янковской культуры, не согласующиеся с принятой классификацией. Поднимается вопрос о соответствии формально-типологических и трасологических определений. Функциональный анализ проводился с использованием т.н. метода Кили (High Power Approach), а также классификации типов заполировки, разработанной специалистами из Университета Тохоку (Япония). Определены функции 28 из 62 орудий, отобранных для анализа. Уточнена существующая номенклатура типов орудий деревообработки, существенно конкретизирована информация о технике уборки травянистых растений, орудийном наборе кожевенного дела, приведены сведения об орудиях, использовавшихся в косторезном деле, а также применявшихся для открывания раковин двустворчатых моллюсков. Высокоточный функциональный анализ каменного инвентаря янковской культуры позволяет максимально углубить понимание назначения каменных орудий, которые, несмотря на знакомство носителей этой культуры с металлами, составляли основу ее технологической базы. Намечен ряд возможных направлений для дальнейших трасологических исследований.

Приморский край, эпоха палеометалла, янковская культура, функциональный анализ, каменные орудия

Короткий адрес: https://sciup.org/145146535

IDR: 145146535 | УДК: 903.21 | DOI: 10.17746/1563-0102.2022.50.2.060-070

Текст научной статьи Функциональный анализ каменных орудий янковской археологической культуры эпохи палеометалла: новые материалы

В VIII–I вв. до н.э. на территории южной части Приморского края была распространена янковская археологическая культура. Почти за 140-летнюю историю ее изучения (первые памятники были открыты в последней четверти XIX в.) краеведы и археологи выявили более 200 поселений и стоянок, определили время существования этой культуры, зафиксировали характерные поселенческие черты, технологические и типологические признаки артефактов, реконструировали основные компоненты системы жизнеобеспечения янковского населения и выделили культурнохозяйственные типы [Окладников, Деревянко, 1973; Андреева, Жущиховская, Кононенко, 1986; Бродян-ский, 1987]. В настоящее время исследования продолжаются. Сегодня внимание ученых направлено прежде всего на уточнение сведений об отдельных аспектах культуры [Роули-Конви, Вострецов, 2009; Лутаенко, Артемьева, 2017; Жущиховская, Никитин, 2019; Попов и др., 2021]. Значимое преимущество современных исследований – применение комплексного подхода с привлечением широкого круга естественно-научных методов к изучению археологиче ских материалов [Жущиховская, 2014, 2017; Попов и др., 2021] и проведение в последние годы раскопок янковских поселений большими площадями [Лазин, Попов, 2019]. Результаты этих исследований представляют более детальную информацию, необходимую для получения ответов на дискуссионные или проблемные вопросы.

Функциональный анализ каменных орудий – одна из актуальных проблем в изучении янковской культуры. В материалах древних поселений каменный инвентарь является массовой категорией находок, отличающейся типологическим разнообразием. Это свидетельствует о регулярности использования изделий из камня и, соответственно, о значимости тех видов деятельности, в которых они применялись. Отсюда следует, что высокоточное функциональное определение каменных артефактов позволяет наиболее достоверно установить характер и структуру хозяйственно-производственной жизни янковского населения. За длительную историю изучения культуры по данной проблеме исследователями опубликована целая серия работ, значимо сть и информативность которых безусловна [Окладников, 1963; Окладников, Деревянко, 1973; Андреева, Жущиховская, Кононенко, 1986; Бродянский, 2013].

Представленные в литературе функциональные определения янковских орудий базируются преимущественно на методе прямых аналогий; интерпретации морфологических признаков, основанной на профессиональном опыте исследователя; контексте обнаружения артефактов [Андреева, Жущиховская, Кононенко, 1986; Попов, Руденко, Никитин, 2020]. У этих методов есть недостатки. Мы не можем гарантировать совпадение древних и современных представлений о рациональности и удобстве использования отдельных инструментов. Форма орудий не всегда позволяет понять их функцию, особенно если это касается продуктов расщепления. Кроме того, изделия могут быть полифункциональными. Более эффективным видится использование постоянно развивающегося экспериментально-трасологического метода [Семенов, 1957, с. 15–43; Keeley, 1980, р. 1–10; Коробкова, Щелинский, 1996, с. 3–25; Волков, 2013, с. 94– 149]. Результативность и перспективность его применения к янковским артефактам преимущественно из мягких пород камня, хорошо поддающихся шлифовке, продемонстрирована в публикациях Н.А. Кононенко [1978, 1982, 1986]. Функциональный анализ серии орудий из сланца и песчаника позволил автору выявить «функции ряда изделий, о которых до недавнего времени среди исследователей не было единого мнения (жатвенные ножи и терочники)» [Кононенко, 1986, с. 130]. Кроме того, результаты трасологических исследований дали возможность конкретизировать сведения о хозяйственно-производственной жизни носителей янковской культуры, а именно «определить хозяйственную вариабельность поселков… удельный вес и уровень развития домашних промыслов, отраслей производящего и присваивающего хозяйства» [Там же, с. 130–131]. К настоящему времени это единственные опубликованные материалы, посвященные опыту применения трасологического метода к янковским артефактам.

Цель данного исследования – установить путем трасологического анализа функции шлифованных каменных орудий янковской культуры и соотнести полученные результаты с типологическими определениями.

Материалы и методы

Функциональный анализ проводился на базе лаборатории комплексных археологических исследований и экспертиз объектов культурного наследия Дальневосточного федерального университета (г. Владиво-

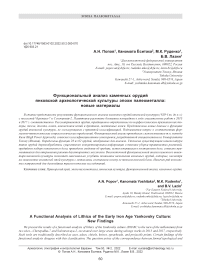

Рис. 1. Классификация типов заполировки (по: [Ако-сима Каору, 1989]).

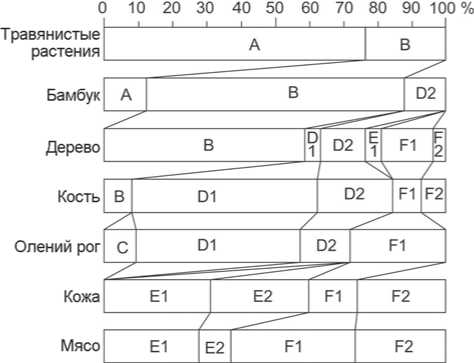

Рис. 2. Ареал янковской археологической культуры (обозначен пунктирной линией) и расположение памятников Черепаха-7 и Солонцовая-2.

сток) в мае 2019 г. Методика представляла собой микроанализ поверхности и выявление отражательных характеристик заполировки на лезвиях орудий при большом увеличении, т.н. метод Кили (High Power Approach) [Keeley, 1980, p. 10–15]. Для обнаружения следов износа использовался металлографический микроскоп Olympus BHM. Наблюдение проводилось при увеличении от ×100 до ×400. Выявленные следы определялись по классификации типов заполировки (рис. 1), разработанной специалистами из Университета Тохоку (Япония) [Акосима Каору, 1989; Каномата Ёситака, 2012; Сэридзава Тёсукэ, Кадзивара Хироси, Акосима Каору, 1982].

Материалами для исследований были выбраны отдельные серии каменных артефактов с двух памятников, раскопанных большими площадями в ходе спасательных работ. Поселение Черепаха-7 расположено в северной части Уссурийского залива, на западном побережье бухты Муравьиной (рис. 2). Бытование янковской культуры на этой территории по радиоуглеродным датам приходится на время от 2 830 ± ± 90 до 2 150 ± 80 л.н. На территории памятника были также обнаружены переотложенные артефакты зайса-новской культуры позднего неолита [Жущиховская, Никитин, 2019]. Поселение Солонцовая-2 расположено на территории Шкотовского р-на, на правом берегу р. Солонцовой (рис. 2). В ходе раскопок памятника были выявлены слои янковской и кроуновской культур эпохи палеометалла, а также обнаружены единичные артефакты позднего неолита, раннего палеометалла и Средневековья. Для янковского слоя получены радиоуглеродные даты от 2 670 ± 70 до 2 510 ± 90 л.н. [Лазин, Попов, 2019].

Коллекции каменных артефактов янковской культуры с рассматриваемых поселений довольно многочисленны: Черепаха-7 – 853 экз. [Попов, Руденко, Никитин, 2020], Солонцовая-2 – 2 471 экз. Для функционального анализа была отобрана репрезентативная серия – 120 экз. При первичном осмотре под микроскопом из них отобрали 62 орудия, пригодные для дальнейшего микроанализа. По морфологическим признакам выборка состояла из следующих типов: топоры, тесла, долота (37 экз., включая обломки); жатвенные ножи (10 экз., в т.ч. обломки); ножи (10 экз.); наконечники копий и дротиков (5 экз., включая обломки). Определение пород каменного сырья выполнено условно на основе визуального анализа, без применения специальных геологических методов.

Результаты анализа

В ходе проведенного микроанализа типы заполиров-ки были диагностированы на 11 орудиях с поселения

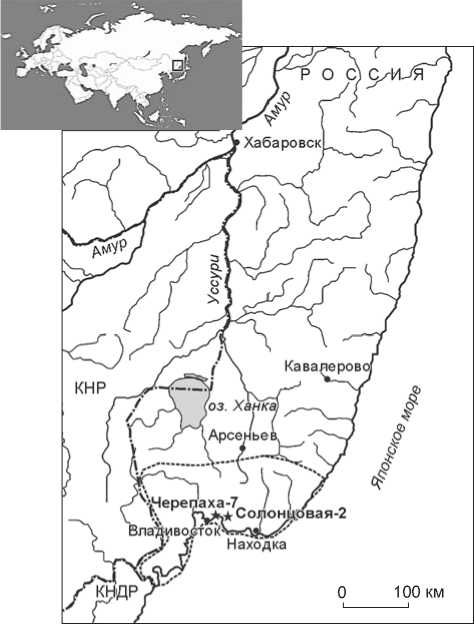

Функциональные определения каменных орудий

*С - Солонцовая-2, Ч - Черепаха-7.

Черепаха-7 и на 17 с памятника Солонцовая-2 (см. таблицу ). В статье для обозначения отдельных артефактов используются их номера по полевой описи, что упрощает идентификацию изделий.

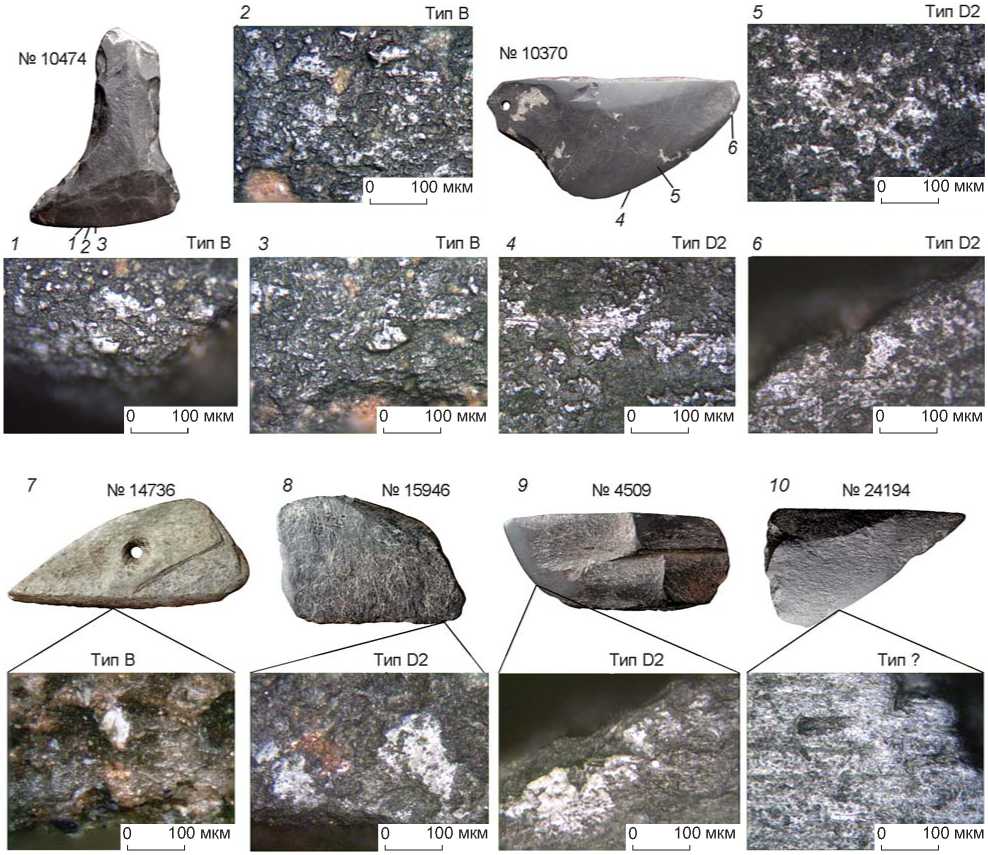

Топоры, тесла и долота. Данный набор включает 37 изделий (27 целых и 10 обломков), выполненных из андезита, сланца, песчаника и зеленого туфа. Для орудий характерны прямоугольная или трапециевидная форма, прямоугольное либо близкое к нему поперечное сечение, симметричное или асимметричное лезвие. Традиционно изделия с вышеперечисленными признаками классифицируются как орудия деревообработки.

Несмотря на то что макро- и микрофасетки ретуши выявлены на лезвиях 24 орудий (рис. 3, 6, 7), следы заполировки, поддающиеся функциональной диагностике, зафиксированы лишь на 11 из них. Эти следы представлены двумя типами. Заполировка типа B (вертикальный характер следов износа), устойчиво соотносимая с обработкой дерева, прослежена на кромках лезвий четырех орудий (№ 6704, 8346, 10208 и 10234; рис. 3, 1–4). На обушковой поверхности топора № 10208 выявлена распространенная заполировка, оставленная рукоятью в процессе его использования (рис. 3, 5). Диагностированные следы подтверждают типологические определения – топоры, тесла, долота.

Заполировка типа E2 (вертикальный характер следов износа) зафиксирована на лезвиях шести тесловидных изделий (№ 6051, 10072, 10140, 10183, 10267, 10524) и рабочей поверхности долотовидного орудия № 14505. Судя по округлости и шерохо-

Тип В

13 №14505

Тип Е2

> »\

0 200 мкм

0 200 мкм

0 100 мкм

№6704

6 № 6903

|н*чт^||||у|«м«|«Ш|П1||МП|^|Ш1|#|||е1|||11|^^ 1 2 3 4 5 6 7 8'

100 мкм

^ 0 100 мкм

0 100 мкм

№10183

4 № 10208 Тип В

100 мкм

100 мкм

100 мкм

2 № 8346

Тип В

3 № 8346

Тип В 5 № 10208

7 № 3846

(иири1|щщц||1ПфШ|пп|пттфтттрпфШ|

1 2 3 4 5 6 7

0 200 мкм

100 мкм

Тип Е2

11 №10524 ТипЕ2

9 №10140

200 мкм

Тип Е2

10 № 10267 Тип Е2

12 №14505

Рис. 3. Диагностированные следы износа на рабочей поверхности топоров, тесел и долот.

вато сти следов, она образовалась в результате скобления сухой шкуры/кожи (рис. 3, 8–12 ). Иногда обработка почвы приводит к появлению схожей за-полировки (тип Х) на лезвиях орудий. Однако односторонний характер распространения выявленных следов указывает на скобление. Мы допускаем, что скоблить кожу могли с подсыпкой песка, но это предположение требует дальнейших исследований. Других диагностируемых признаков износа на данных артефактах не выявлено. В отдельных случаях на орудиях зафиксированы следы от крепления рукояти. На обушках изделий № 10267 и 10183 имеются следы заполировки, глубина проникновения которых указывает на твердость контактного материала (рис. 3, 8 ). Также о креплении рукояти свидетельствует распространенная и яркая заполировка без линейных следов, зафиксированная у основания орудия № 14505 (рис. 3, 13 ). Исходя из полученных результатов, мы делаем вывод, что данные изделия использовались в качестве скребков с рукоятью для обработки кожи.

О функциональном назначении орудий, на рабочих поверхностях которых не выявлена заполировка, можно судить по выкрошенности их лезвий, наличию макро- и микрофасеток ретуши (рис. 3, 6, 7). Данные следы остаются при сильных ударах по твердому ма- териалу. С учетом типологического определения артефактов можно говорить об их использовании в качестве рубящих орудий. Также в проанализированном наборе выявлены две заготовки топоров с характерными размерными показателями 16,6 × 5,7 × 3,8 и 16,3 × × 5,7 × 3,4 см (№ 12674 и 9500).

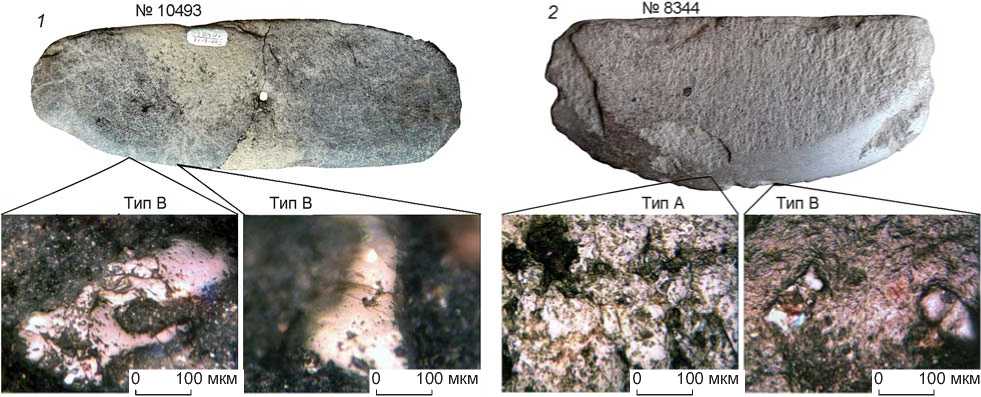

Жатвенные ножи. Представлены 10 изделий (три целых и семь обломков) преимущественно удлиненно-прямоугольной формы со скругленными краями, слегка выпуклым лезвием и просверленным отверстием по центру. В результате микроанализа на всех артефактах диагностирована заполировка типа B, свидетельствующая о работе с травянистыми растениями или об обработке дерева. В силу того, что эти орудия изготовлены из сланца и песчаника, следы износа выявлены лишь на ограниченных участках рабочей поверхности, для которых характерны более твердые минеральные включения.

Ярко выраженная заполировка типа B (вертикальный характер следов износа) прослежена у кромок лезвий изделий № 10493 (с одной стороны) и 8344 (с двух сторон) (рис. 4, 1 , 2 ). Менее выраженные гладкие и округлые следы данного типа (вертикальный характер) выявлены на ограниченных участках у кромок лезвий одной из сторон артефактов № 8918, 6708, 6787, 9231, 10438, 9831 и с двух сторон ору-

Тип В 4 № 6787

3 № 9231

Тип В 5 №14731

Тип В 6 №10356

Рис. 4. Диагностированные следы износа на рабочей поверхности жатвенных ножей.

дий № 14731 и 10356 (рис. 4, 3–5 ). При этом у изделия № 14731 отмечена неравномерность в плотности и площади распространения заполировки на его сторонах, одна из которых находилась в более сильном контакте с обрабатываемым материалом.

По центру артефактов № 8918 и 14731 в области отверстий выявлены проточенные желобки, предназначенные для истончения поверхности перед ее сверлением. Кроме того, на этих изделиях и орудиях № 10356, 6708 зафиксированы следы от крепления веревки – участки линейной заполировки в направлении от отверстия к обушку (рис. 4, 6 ).

Нужно отметить, что в средней части у кромки лезвия орудия № 8344 помимо указанной заполиров-ки выявлены более яркие следы типа А (вертикальный характер) (рис. 4, 2), которые являются следствием наложения друг на друга следов типа В. Еще одна отличительная черта этого изделия – способ крепле- ния веревки. Вместо отверстия на его боковых гранях оформлены две выемки.

Характер распространения, форма и направление диагностированных следов свидетельствуют о том, что данные орудия действительно использовались в качестве жатвенных ножей, которые крепились к руке веревкой. Сбор растений выполнялся вертикальными движениями с вращением запястья на себя (подламыванием) при удержании стебля большим пальцем.

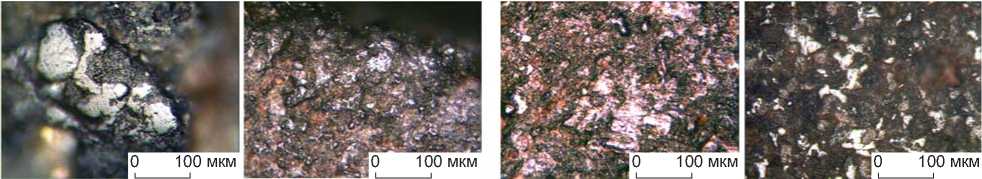

Ножи. В выборку включены 10 целых изделий с заточенным шлифованным лезвием. По способу оформления они разделены на две группы: с дугообразным лезвием и наличием преднамеренно выделенной рукояти (3 экз.); с лезвием, оформленным на обломках орудий или отходах производства каменного инвентаря (7 экз.). В первой диагностируемые следы износа выявлены на двух изделиях. Неравно-

Рис. 5. Диагностированные следы износа на рабочей поверхности ножей.

мерная двусторонняя заполировка типа B (вертикальный характер следов износа) прослежена на кромке лезвия ножа № 10474 (рис. 5, 1–3 ). Лезвие оформлено перпендикулярно длинной прямой рукояти. Судя по характеру выявленных следов, данным орудием выполняли ту же операцию, что и представленными выше жатвенными ножами.

Двустороння заполировка типа D2 (параллельный характер следов износа) прослежена на рабочей поверхности изделия № 10370 со скошенным лезвием и короткой прямой рукоятью (рис. 5, 4–6 ). Диагностированные следы указывают на то, что нож использовался для резания или распиливания костей или рога. Отличительным морфологическим признаком данного орудия является наличие просверленного отверстия по центру рукояти.

Во второй группе диагностируемые следы износа выявлены на четырех ножах. Едва заметная заполи-ровка типа В (параллельный характер следов износа) зафиксирована на отдельных участках у кромки лезвия орудия № 14736 (рис. 5, 7 ). Диагностированные следы свидетельствуют о его использовании для резания растений. Примечательно, что данное изделие было изготовлено из обломка средней части жатвенного ножа.

Заполировка типа D2 (выраженный вертикальный характер следов износа) выявлена на участках лезвия, оформленного на одной из граней обломка сланцевой плитки № 15946 (рис. 5, 8). Судя по характеру следов, изделие использовалось в качестве ножа для обработки кости или рога. На лезвии, оформленном на острой грани обломка рубящего орудия № 4509, зафиксированы участки заполировки типа D2 (выра- женный вертикальный характер следов износа), более яркой и гладкой, чем на ножах № 15946 и 10370 (рис. 5, 9). По всей видимости, данное изделие применялось для открывания раковин двустворчатых моллюсков.

На переоформленной в лезвие острой грани обломка рубящего орудия № 24194 выявлены участки заполировки (параллельный характер следов износа), тип которой определить не удалось. При этом характер истирания и направление следов износа (рис. 5, 10 ) указывают на то, что данный нож использовался для работы по мягкому материалу.

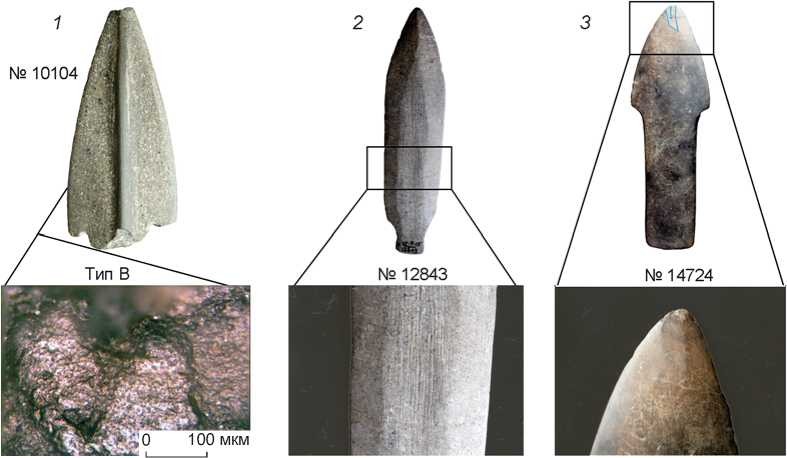

Наконечники копий и дротиков. Представлены пять изделий (два целых и три обломка). Исходя из размерных показателей, а также формы пера, жала, лезвия и насада они были определены как наконечники копий и дротиков. Заполировка, поддающаяся функциональной диагностике, выявлена лишь на одном артефакте. Однако следы износа, свидетельствующие о характере применения изделий, зафиксированы на трех наконечниках.

Слабо распространенная заполировка прослежена по краю асимметрично заточенного лезвия на одной стороне наконечника копья № 10104, изготовленного из серо-зеленого сланца (рис. 6, 1 ). Единичные следы износа не позволяют нам с уверенностью классифицировать ее тип. Однако их округлость и локализация позволяют отнести заполировку к типу B. Вероятно, после утилизации наконечник использовался вторично в качестве орудия для работы с травянистыми растениями. Данные результаты обращают на себя особое внимание при анализе морфологических признаков изделия. Листовидная форма с ромбовидной

Рис. 6. Диагностированные следы износа на рабочей поверхности наконечников копий и дротиков.

нервюрой, а также указанный характер заточки лезвия говорят о принадлежно сти данного артефакта к лидовской культуре раннего палеометалла [Дьяков, Конькова, 1981]. Однако контекст обнаружения, следы реутилизации в виде просверленных бикониче-ских отверстий, а также свидетельства вторичного применения указывают на использование данного наконечника и в янковское время. Нужно отметить, что в районе расположения отверстий следов от контакта с веревкой не выявлено.

Следы износа в виде глубоких длинных параллельных друг другу бороздок, образующих своего рода желобок по центру изделия (рис. 6, 2 ), отмечены на наконечнике дротика № 12843 с удлиненно-вытянутой формой пера. Они распространены от основания черешка до жала наконечника. Макропризнаки износа говорят о том, что данный наконечник крепился в древке, а также маркируют примерный уровень крепления.

След от трещины, образовавшейся в результате колющего движения, выявлен у кончика жала асимметрично-треугольного пера наконечника копья № 14724 (рис. 6, 3 ). Поврежденный участок почти полностью был уничтожен в процессе переоформления изделия – при повторном затачивании и шлифовке наконечника.

Обсуждение результатов

Несмотря на немногочисленность проанализированной выборки (62 экз.), нам удалось сделать ряд интересных выводов и наметить перспективные направления дальнейших исследований. Во-первых, полученные результаты позволяют по-новому взглянуть на существующую типологическую классификацию каменных артефактов янковской культуры. Среди изделий, традиционно считавшихся орудиями деревообработки, – тесел и долот – впервые выделены скребки для обработки кожи. Отметим, что они выявлены в материалах обоих поселений. Прямоугольная или трапециевидная форма, прямоугольное либо близкое к нему поперечное сечение, а также асимметрично заточенное лезвие являются общими морфологическими признаками как тесел и долот, так и выделенных скребков. Для последних характерны яркая заполировка, распространенная по всей площади орудия, средние размеры в пределах 9,2 × × 4,6 × 1,2 см, угол заточки лезвия от 32° до 50°, сырье – зеленый туф, а также отсутствие сильной выкрошенности на кромке лезвий. Эти признаки весьма условно отличают изделия, предназначенные для скобления кожи, от орудий деревообработки, т.к. они встречаются и на последних. Отсюда следует, что единственным на данный момент способом достоверного выделения тесловидных и долотовидных скребков является функциональный анализ. В публикациях по янковской культуре нет определенной информации о том, как выглядели орудия для скобления кожи. Это при том, что кожевенное дело занимало существенное место в производственной жизни древнего населения [Андреева, Жущиховская, Кононенко, 1986, с. 149–176]. Интересным наблюдением является факт закрепления выявленных орудий в рукояти. Сведений о со ставном устройстве скребков более ранних эпох Приморья нет. Опираясь на опубликованные функциональные исследования таких орудий древнекорякской культуры (XV–XVII вв. н.э.) [Такасэ, 2011], мы можем предположить два возможных варианта расположения рабочего лезвия по отношению к рукояти: перпендикулярно к ее длинной оси и параллельно. Данный вопрос требует дальнейших исследований. Однако уже сейчас мы можем сказать, что выделенные скребки с рукоятью не только расширяют сведения об орудийном наборе кожевенного дела, но и конкретизируют информацию о технике и структуре последнего.

Во-вторых, микроанализ рабочей поверхности жатвенных ножей позволил не только подтвердить сведения об их функциях, ранее полученные путем сопоставления с результатами трасологических исследований Н.А. Кононенко [Кононенко, 1978], но и реконструировать сам процесс применения этих орудий.

В-третьих, среди проанализированных ножей нам удалось выделить два для обработки кости и рога, а также один, вероятно использовавшийся для открывания раковин двустворчатых моллюсков. Исходя из значимости косторезного дела и большой роли сбора моллюсков в системе жизнеобеспечения янковского населения [Андреева, Жущиховская, Кононенко, 1986, с. 149–176], мы допускаем наличие специализированных инструментов в данных сферах деятельности. Однако этот вопрос требует проведения функционального анализа более многочисленной выборки ножей.

Наличие довольно большого количества артефактов с макропризнаками их применения (выкро-шенность, линейные следы, пришлифовка и т.д.), но с отсутствием следов функциональной заполиров-ки (34 экз.), по нашему мнению, может являться следствием реутилизации данных орудий – переоформления в случае слома или повторной заточки лезвия. Свидетельства этого отмечены в результатах анализа. Иные варианты предполагают непродолжительное использование орудий, а также уничтожение заполи-ровки в процессе археологизации артефактов, но они не отменяют вышеуказанный.

Заключение

Список литературы Функциональный анализ каменных орудий янковской археологической культуры эпохи палеометалла: новые материалы

- Акосима Каору. Сэкки но сиё:-кон (Следы использования на каменных орудиях). – Токио: Ню:саиэнсу-ся, 1989. – 95 с. (на яп. яз.).

- Андреева Ж.В., Жущиховская И.С., Кононенко Н.А. Янковская культура. – М.: Наука, 1986. – 215 с.

- Бродянский Д.Л. Введение в дальневосточную археологию: учеб. пособие. – Владивосток: Изд-во Дальневост. гос. ун-та, 1987. – 249 с.

- Бродянский Д.Л. Майхэ: Янковские поселения. – Владивосток: Изд-во Дальневост. федерал. ун-та, 2013. – 144 с., 153 ил.

- Волков П.В. Опыт эксперимента в археологии. – СПб.: Нестор-История, 2013. – 416 с.

- Дьяков В.И., Конькова Л.В. Функциональное, хронологическое и культурное значение каменных «кинжалов» с односторонней противолежащей заточкой клинка // Материалы по археологии Дальнего Востока СССР. – Владивосток: ДВНЦ АН СССР, 1981. – С. 35–42.

- Жущиховская И.С. Показатель водопоглощения древней керамики юга Дальнего Востока: опыт исследования // Тихоокеанская археология. – 2014. – Вып. 29. – С. 27–49.

- Жущиховская И.С. Опыт применения электронной микроскопии в изучении археологической керамики юга Дальнего Востока // Зап. ИИМК РАН. – 2017. – № 16. – С. 75–91.

- Жущиховская И.С., Никитин Е.Ю. Новая гончарная традиция на памятниках янковской культуры периода палеометалла в Приморье // РА. – 2019. – № 2. – С. 43–60.

- Каномата Ёситака. Сэкки сиё:-кон ко:таку-мэн но кэйсэй катэй ни кансуру тораибородзи: ни ёру рикай (Трибологические представления о процессе формирования следов заполировки) // Бунка. – 2012. – Т. 75, № 3/4. – С. 125–140 (на яп. яз.).

- Кононенко Н.А. К вопросу о функциональном назначении каменных шлифованных ножей // Археологические материалы по древней истории Дальнего Востока СССР. – Владивосток: ДВНЦ АН СССР, 1978. – С. 14–22.

- Кононенко Н.А. К вопросу о назначении терочников (по материалам памятников Приморья III–I тысячелетия до н.э.) // СА. – 1982. – № 2. – С. 214–218.

- Кононенко Н.А. Экспериментально-трасологический метод исследования в археологии // Проблемы археологических исследований на Дальнем Востоке СССР. – Владивосток: ДВНЦ АН СССР, 1986. – С. 128–133.

- Коробкова Г.Ф., Щелинский В.Е. Методика микро-макроанализа древних орудий труда. – СПб.: ИИМК РАН, 1996. – Ч. 1. – 77 с.

- Лазин Б.В., Попов А.Н. Новые данные по археологии эпохи палеометалла на берегах Уссурийского залива в Приморье // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. – 2019. – № 2. – С. 5–12.

- Лутаенко К.А., Артемьева Н.Г. Моллюски из раковинной кучи памятника Теляковского 2 в Южном Приморье (янковская археологическая культура), их палеоэкология и роль в палеоэкономике // Бюл. Дальневост. малакол. общва. – 2017. – Вып. 21, № 1/2. – С. 61–128.

- Окладников А.П. Древнее поселение на полуострове Песчаном у Владивостока: материалы к древней истории Дальнего Востока. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1963. – 317 с.

- Окладников А.П., Деревянко А.П. Далекое прошлое Приморья и Приамурья. – Владивосток: Дальневост. кн. изд-во, 1973. – 440 с.

- Попов А.Н., Лазина А.А., Федорец А.Н., Лазин Б.В., Каномата Й. Комплексное исследование керамики раннего железного века многослойного памятника Солонцовая-2 // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. – 2021. – № 2. – С. 18–30.

- Попов А.Н., Руденко М.К., Никитин Е.Ю. Каменный инвентарь янковской археологической культуры поселения Черепаха-7 // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. – 2020. – № 1. – С. 49–62.

- Роули-Конви П., Вострецов Ю.Е. Хозяйственная деятельность носителей янковской археологической культуры Приморья в свете остеологических данных // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2009. – № 2. – С. 79–84.

- Семенов С.А. Первобытная техника. – М.: Изд-во АН СССР, 1957. – 238 с. – (МИА; № 54).

- Сэридзава Тёсукэ, Кадзивара Хироси, Акосима Каору. Дзиккэн сиё:-кон кэнкю: то соно кано:сэй (Экспериментальное исследование следов использования и их потенциал) // Ко:когаку то сидзэн кагаку. – 1982. – Т. 14. – С. 67–87 (на яп. яз.).

- Такасэ К. Скребки древнекорякской культуры: исследование проблемы на примере полуостровов Камчатка и Тайгонос // Вестн. Камчат. регион. ассоциации «Учеб.-науч. центр». – 2011. – № 1 (17). – С. 13–34.

- Keeley L.H. Experimental Determination of Stone Tool Uses: A Microwear Analysis. – Chicago: Univ. of Chicago Press, 1980. – 212 p.