Функциональный анализ скребков (по материалам верхнепалеолитической стоянки Каменная Балка II)

Автор: Александрова О.И.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 227, 2012 года.

Бесплатный доступ

По функциональному анализу скребков с северо-восточного участка участка Каменной Балки II (рис.1), выкопанного в 2005-2009 гг., Автор выделил несколько блоков микроволны, связанных с функцией инструментов (рис.2). Скребки использовались для обработки мягких предметов (шкур) и твердых (кости / рога, дерева, камня) (рис.3). Установлена корреляция между пустой морфологией и функцией инструмента. Дальнейшие исследования предполагают функциональный и планиграфический анализ различных категорий инструментов и их пробелов.

Функциональный анализ, трасологический анализ, эксперимент, заполировка, линейные следы, микрорельеф, кинематика, скребки

Короткий адрес: https://sciup.org/14328480

IDR: 14328480

Текст научной статьи Функциональный анализ скребков (по материалам верхнепалеолитической стоянки Каменная Балка II)

Главной задачей работы было выявление функциональных групп внутри отдельно взятой категории орудий на наиболее насыщенном археологическим материалом участке верхнепалеолитической стоянки Каменная Балка II.

Верхнепалеолитическая стоянка Каменная Балка II расположена на правом борту урочища Каменная Балка в 1,5 км к северо-западу от х. Недвиговка Мясниковского р-на Ростовской обл. России и была открыта М. Д. Гвоздовер в 1957 г. ( Леонова и др. , 2006). На памятнике выделяются три слоя: верхний, основной, к которому относятся описываемые материалы, и нижний. Здесь мы рассматриваем участок жилой площадки, расположенной в северо-восточной части памятника, характеризующийся высокой концентрацией кремневого и костного материала, плотностью вмещающей породы, наличием нескольких очагов и ямок с вкопанными костями. Исследованный участок, по-видимому, является цент-

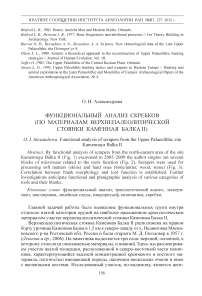

Рис. 1. План изучаемого участка верхнепалеолитической стоянки Каменная Балка II с нанесенными на него находками

А – очаги и приочажные пространства; Б – выделенные типологически скребки, подвергшиеся трасологическому анализу; В – условная граница «жилой площадки», выявленной в процессе раскопок 2006–2009 гг. (по данным Н. Б. Леоновой и Е. А. Виноградовой); Г – пятно охры; Д – граница зольности; Е – ретушеры; Ж – кремневый ретушер, выделенный трасологически ральной частью большой жилой площадки, на которой велась разнообразная хозяйственная деятельность (Виноградова, 2009. С. 202–210) (рис. 1). В работе используются материалы, полученные в ходе раскопок 2005–2009 гг. (№ коллекций: 672, 676, 678, 680, 682). В задачи работы входило выделение следов износа на скребках, их детальное изучение, а также проведение серии экспериментов, нацеленных на проверку полученных данных.

На подготовительном этапе работы производилась классификация скребков, главной целью которой стало выявление групп орудий, форма которых имеет устойчивые признаки и находится в зависимости от параметров заготовки.

В процессе сравнения данных классификации и трасологии ставилась задача по выявлению взаимосвязи между формой и метрическими параметрами орудия и выполняемой им функцией.

В общей сложности на изучаемом участке выявлено 55 орудий, по морфологическим признакам отнесенных к скребкам. Задачи этой работы предполагают распределение всего массива скребков на группы, соответствующие определенному набору признаков: метрическим параметрам, характеру заготовки, форме лезвия. Такая работа была проделана М. Д. Гвоздовер и Д. В. Деопиком (1984. С. 118). Авторы создали схему классификации на основе материала (скребки и комбинированные орудия со скребковым лезвием) основного слоя памятника Каменная Балка II.

В соответствии с этой схемой к концевым скребкам со случайной формой корпуса (СФ) изначально были отнесены: 1) скребки на первичных и нерегулярных отщепах; 2) скребки из пластин, сильно расширяющихся к противоположному концу от лезвия; 3) скребки на технологических сколах подправок нуклеусов. В изучаемом массиве скребков орудия случайных форм немногочисленны – их всего 7 экземпляров.

К группе НСФ (не случайная форма) относятся скребки, которые имеют стандартные параметры. 48 экземпляров этой группы изготовлены на пластинах и пластинчатых отщепах.

Внутри обеих групп разделение происходило в соответствии с размерами корпуса скребка (его максимальной длиной) на «малые» (до 3 см), «средние» (3–5 см) и «большие» (более 5 см) ( Там же. C. 116).

В анализируемый массив помимо скребков с одним лезвием вошли также комбинированные орудия, имеющие два скребковых лезвия (двойные), а также скребки, комбинированные с орудиями других категорий. Комбинированные орудия, так же как и фрагментированные, были подвергнуты общей для всех скребков процедуре классификации. Они представлены семью предметами в следующих комбинациях: скребок-тронке (1 экз.); скребок – косоретушный резец (2 экз.); скребок-проколка (2 экз.); скребок-стамеска (1 экз.); двойной скребок (1 экз.).

Массив скребков также анализировался на основании признаков, характеризующих скребковое лезвие. По форме лезвия выделяются пять групп ( Там же. C. 118): 1) скребки с дугообразным лезвием – подразделялись на симметричные и со скошенным лезвием (угол смещения хорды от оси орудия более 30°); 2) скребки со спрямленными участками лезвия; 3) скребки с круговым ретушированием краев; 4) скребки с выемкой на лезвии («мордочкой»); 5) скребки с «шипом», имеющие на лезвии две скошенные грани.

Также приводятся данные по сохранности орудий, их фрагментированнос-ти. Эти сведения могут быть полезны при соотнесении их с данными о степени износа орудий. Из всего массива скребков, полученных с 2005 по 2009 г., лишь 29 % представлены фрагментами, тогда как остальные 71 % – целые орудия.

Распределение скребков по характеру и параметрам заготовки. Подавляющее большинство скребков изготовлено на пластинах (77 %). Скребки на отщепах составляют 18 % всего количества орудий.

Отдельную группу представляют технологические сколы (в данном случае сколы оживления фронта скалывания), которые также единичны (5 %).

Распределение скребков по форме лезвия. Подавляющее большинство составляют скребки с дугообразным лезвием (56 % всех рассматриваемых орудий).

Скребки со спрямленным лезвием составляют 13 %. В равном количестве представлены скребки с дугообразным скошенным лезвием и лезвием «с шипом» (по 11 %). Скребки с «мордочкой» единичны (2 экз. – 4 %). Отдельную группу составляют подокруглые и округлые скребки, лезвие которых оформлено крутой и полукрутой ретушью по спинке. Они насчитывают 3 орудия (5 %), одно из которых отнесено к этой группе только по признаку сплошной краевой ретуши (скребловидное массивное орудие из низкокачественного мелового кремня).

В заключение классификации скребков на изучаемом участке нужно подвести итоги. Большая часть всех скребков изготовлена на пластинчатых заготовках, скребки среднего размера (3–5 см в длину). Среди форм лезвий преобладает дугообразная. Из всего массива скребков рассматриваемого участка 60 % орудий целые. Среди целых форм преобладают скребки на пластинах среднего размера со сходящимися краями «каменнобалковского типа». Наибольшее число сломанных скребков относится к группе орудий на пластинах с субпараллельными краями.

Трасологический анализ. Все орудия проходили предварительную очистку поверхности в слабом растворе соляной кислоты, а непосредственно перед наблюдением – очистку растворами на основе аммиака ( Keeley , 1980).

Макроанализ. На этом этапе производилось детальное обследование поверхности скребка, изучение характера его рабочей кромки, формы лезвия, следов изношенности, аккомодации, характера сломов, сохранности. Макротрасологи-ческое обследование поверхности скребков показало, что подавляющее их число, за исключением нескольких экземпляров, не имеет патины на поверхности и каких-либо сильных механических повреждений от слоя.

В результате изучения выявлено значительное число орудий с хорошо выраженными следами работы. Наиболее распространенными следами изнашивания являются грубое истирание, смятость, зазубренность и выщербленность лезвия.

Обращает на себя внимание группа скребков с сильно смятым, ступенчатым, как бы с «карнизом», лезвием. Такой карниз может образовываться в результате неоднократной подправки рабочего лезвия, когда фасетки подправки обламываются, формируя ступенчатую ретушь на кромке рабочего конца, что, в свою очередь, говорит об интенсивном изнашивании рабочего лезвия орудия.

Микроанализ. Исследование проводилось с помощью микроскопа МБС-9 и металлографического микроскопа «Wraimer microscope». Рабочее увеличение начиналось с 50 крат и доходило до максимального увеличения в 560 крат в тех случаях, когда необходимо было детально изучить участок заполировки. Однако средним рабочим увеличением было × 70, × 140 и × 280. Фиксация следов износа на скребках и экспериментальных эталонах производилась на металлографическом микроскопе.

Заполировка локализуется, как правило, на межфасеточных ребрах со спинки лезвия орудия, с брюшка – чаще по всей длине кромки. В случаях сильного износа скребка наблюдалось сглаживание рельефа поверхности, межфасеточных ребер, а также распространение заполировки в глубь фасеток (в случаях работы по мягкому материалу). В зависимости от обрабатываемого сырья формируется характерная для него микротопография заполировки (Семенов, 1957; Коробкова, Щелинский, 1996; Keeley, 1980).

Следы на поверхности изучаемых скребков можно разделить на несколько блоков:

– следы использования скребка (заполировка на рабочих лезвиях, линейные следы, выкрошенность лезвия);

– технологические следы (абразивная обработка площадки перед снятием заготовки для скребка, случайные следы от ретушера, отбойника);

– следы аккомодации (следы от рукояти, в которую вставлялся скребок, либо залощенность от рук; также макроследы выкрошенности боковых краев скребка, подправка краев ретушью для «подгонки» орудия под рукоять);

– следы неутилитарного износа: от перемещения орудия в слое, химических процессов (люстраж, патина).

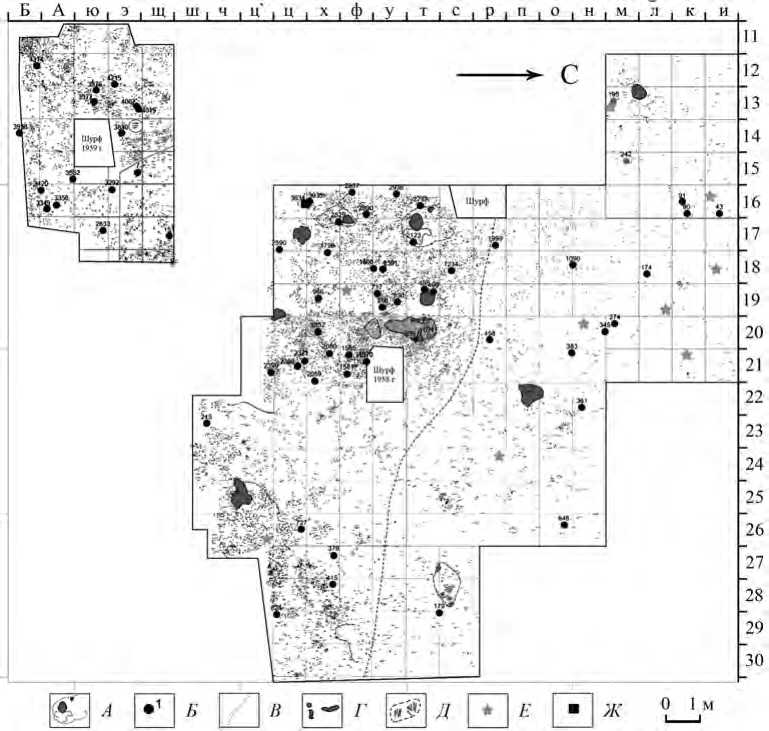

Трасологическому анализу подверглись все 55 скребков. На исследуемом участке выделено 12 скребков, на рабочих лезвиях которых, судя по проведенному трасологическому анализу, наблюдается микроизнос, характерный для работы по шкурам (рис. 2). Зона износа на рабочих лезвиях скребков и на проксимальной части микросколов при небольшом увеличении представляет собой ровную скругленную поверхность, практически без зазубрин, микрофасетки выкрошенности на краю отсутствуют. На лезвии отмечена заполировка, не имеющая четких границ, широко распространяющаяся по поверхности брюшка и заходящая на спинку, облегающая и проникающая в микрорельеф лезвия. При увеличении до 200 крат отчетливо наблюдается «жирная», облегающая заполи-ровка, в некоторых случаях с участками сильного блеска на выступающих бугорках микрорельефа. Кроме того, на скребках и микросколах с «жирной» заполи-ровкой выявлены линейные следы, располагающиеся перпендикулярно кромке лезвия либо под острым углом к рабочей кромке в ее центральной части.

Среди 12 скребков для обработки шкур 9 – целые, дугообразное (в двух случаях дугообразное скошенное) скребковое лезвие оформлено на дистальном конце пластины, пластины для скребков относительно плоские. Характер сломов трех остальных скребков позволяет говорить о сильном давлении на орудие в зоне брюшка, посередине заготовки, приведшее к тому, что скребок сломался. По параметрам корпуса все скребки средних размеров. На подавляющем большинстве скребков отмечаются уплощения проксимального конца и ретушь на боковых краях. Отдельный блок составляют следы, которые интерпретируются предположительно как микроизнос от контакта с рукоятью и залощенность от рук.

Таким образом, скребки, микроизнос на которых по характеру распространения микроследов и форме рабочего лезвия идентифицируется как «шкурномясной», довольно стандартны, их форма не случайна и создавалась намеренно. В большинстве случаев можно предполагать использование этих скребков в рукоятях. Однако такое предположение требует тщательной экспериментальной проверки. Достоверно выделяется группа скребков, которыми работали

Рис. 2. Микрофотографии поверхности рабочих лезвий скребков

1 – обработка шкур; 2 – работа по дереву; 3 – обработка кости/рога; 4 – скребок с комплексом микроследов, характерных для работы по твердому материалу (ретушер)

по твердому материалу . Была произведена попытка на основании экспериментов выделить внутри этой группы две разновидности: скобели и струги для работы по дереву и скобели для обработки кости.

В ходе трасологического анализа выделено 27 скребков, характер следов износа на которых дает основания предполагать работу по сухому и свежему дереву. Наблюдаемая микрозаполировка износа распространяется в виде яркой относительно узкой полоски вдоль кромки рабочего края почти непрерывно, за несколькими исключениями, на всем рабочем участке орудия. Также заполи-ровка отмечается на выступающих частях межфасеточных ребер, сформировавшихся в процессе подправки лезвия. Наиболее интенсивное формирование заполировки фиксировалось на выступающих участках микрорельефа лезвия скребков. Переход от не затронутой заполировкой поверхности скребка к зоне заполировки просматривается отчетливо, но границы между ними не резкие, а немного сглаженные. Под микроскопом отмечается сглаженность вершин межфасеточных ребер. Помимо этих признаков на участках лезвий наблюдается сплошная желеобразная «ячеистая» зона заполировки, в структуре которой заметна некоторая «волнистость» микроповерхности.

Важной особенностью подавляющего числа скребков с такой заполировкой является наличие двух плоскостей, иначе говоря, двух лезвий, которыми производилась работа. Основная зона заполировки локализуется на скребковом лезвии с небольшим смещением в сторону одного из боковых краев корпуса скребка, который не ретушировался. Именно этот боковой край носит следы сильного изнашивания и обнаруживает хорошо различимую заполировку, характерную для работы по дереву. Второй боковой край при этом в большинстве случаев никаких следов изнашивания не имеет. Кроме того, в некоторых случаях боковая поверхность таких скребков не просто изношена, но на ней в процессе работы орудием сформирована выемка. При микроскопическом изучении рабочего края скребков с выемкой на боковом лезвии отмечен комплекс микроследов: хорошо выраженная заполировка, локализация которой отражает общую направленность движения орудия; линейные следы; сильная выкрошенность и зазубренность наиболее вогнутой части бокового лезвия, на которую приходилось самое большое давление.

Среди общего массива скребков по обработке растительных материалов велик процент сломанных орудий. Характерные формы заготовок – удлиненные скребки с дугообразным лезвием либо со спрямленным лезвием. Изучение характера сломов указывает на сильное давление на корпус скребков, в результате чего происходила их поломка.

Среди изучаемого массива скребков заполировка от скобления кости/рога представлена на 13 орудиях. Заполировка проникает в относительно пологие волны микрорельефа камня, в некоторых случаях сильно деформируя первоначальную поверхность. Под микроскопом такая заполировка наблюдается в виде своеобразных спрямленных площадок. Границы заполировки и нетронутой поверхности выделяются отчетливо и сильно контрастируют, в структуре такой заполировки отмечаются микротрещины, располагающиеся относительно параллельно рабочей кромке. Также в ряде случаев наблюдается общая линейность, направленная под небольшим углом к кромке лезвия. На поверхности участков интенсивного контакта с обрабатываемым материалом прослежены узкие точечные углубления, а также небольшие трещинки, располагающиеся параллельно кромке лезвия орудия. Заполировка сравнительно яркая, но более тусклая, чем образующаяся от контакта орудия с древесиной. Общий микрорельеф зоны заполировки слегка ячеистый. Анализируя формы скребков, использовавшихся для обработки твердых материалов в общем и кости/рога в частности, можно отметить большое разнообразие заготовок для скребков. Скребки разделяются на две группы: массивные, с широким лезвием и толстой заготовкой, и тонкие, с узким лезвием. Среди заготовок присутствуют как пластины и отщепы, так и сколы подправки нуклеуса. Большое разнообразие отмечается и в формах лезвий скребков этой группы. Подавляющее число орудий этой категории целые.

Среди скребков, подвергшихся трасологическому анализу, выявлен один, следы на котором не имеют аналогий во всем остальном массиве. Орудие представляет собой скребок на отщепе средних размеров, скребковое лезвие оформлено крутой ретушью на проксимальном конце, ударный бугорок сбит, а дистальный конец сломан. Лезвие прямое скошенное. Прослежен целый комплекс микроследов: макрофасетки, оформляющие рабочее лезвие скребка, с многочисленными микрозаломами; микрофасетки и микровыкрошенность на межфасеточных ребрах; выемки от микровыкрашивания; линейные следы, представляющие собой систематичные однонаправленные глубокие бороздки, на выступающих краях которых локализуются пятна заполировки яркого блеска, на которой также прослеживается линейность. Направление линейных следов – по брюшку от кромки лезвия под острым углом к кромке лезвия в его центральной части. По направлению в глубь брюшка линейные следы «затухают». На самой кромке рабочего лезвия на небольшом участке спинки наблюдается сильная забитость и выкрошенность, напоминающая комплекс следов, образующихся на ударной площадке при ее абразивной подправке перед снятием скола.

Комплекс обнаруженных следов свидетельствует о работе этим орудием по материалу с абразивными свойствами. Глубокие линейные следы и забитость края скребка говорят о сильном давлении, которое производилось орудием на твердый материал. Приведенные данные позволяют определить функцию описываемого скребка как ретушера.

Нужно заметить, что группа ретушеров хорошо представлена на верхнепалеолитической стоянке Каменная Балка II каменными плитками удлиненных подпрямоугольных форм из различных мелкоструктурных пород камня: аргиллита, метаморфизированного сланца, окремнелой породы (переход от тонкозернистого песчаника к алевролиту), окремнелого известняка, порфирита, алевролита. Следы работы на них представлены короткими и удлиненными прочерченными линиями и серией забитостей ( Чиннова, Леонова , 2001. С. 36).

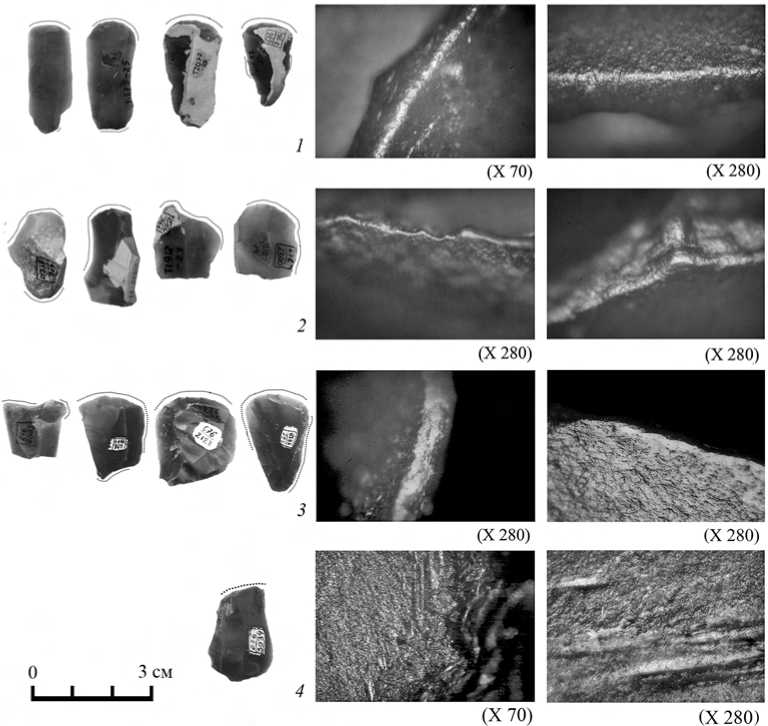

После трасологического изучения скребков была произведена серия экспериментов по обработке различных материалов (рис. 3). Этот этап включил в себя корректировку данных, полученных в процессе сравнения следов на скребках ( Семенов , 1957; Coles , 1989). Были уточнены особенности распространения заполировок от работы по кости и по дереву, выявлены различия между этими видами износа и скорректированы ранее сделанные выводы о функциях скребков. Важной задачей экспериментов стали наблюдения за формированием запо-лировки на начальных стадиях работы орудием, фиксация времени притупления орудий. В задачи экспериментов входило получение коллекции эталонов скребков, которыми работали по свежей и подсушенной шкурам на разных стадиях изнашивания скребков, в рукоятях и без них. Производилась подправка рабочего края скребков с целью получения эталонов для трасологических исследований микродебитажа. В результате подправки ставилась задача – проанализировать формирование заполировки на скребковом лезвии после его обновления. Производились наблюдения над процессом обработки шкур, устанавливалась степень эффективности работы скребком в руках, в одноручной и двуручной рукоятях. Полученные эталоны подверглись детальному трасологическому анализу, на основе чего были составлены описания микроследов на эталонных орудиях.

Рис. 3. Экспериментальная работа эталонными орудиями

1 – обработка свежей кости коровы и рога оленя; 2 – мездрение и пушение бахтармы свежей шкуры северного оленя; 3 – строгание и скобление свежего и сухого дерева; 4 – скобление по известняковой гальке и ретуширование края кремневой пластины

Функциональный анализ скребков северо-восточного участка стоянки Каменная Балка II из раскопок 2005–2009 гг. позволил выделить несколько блоков микроизноса на орудиях и соотнести их с определенными функциями, которые эти орудия выполняли. На основании изучения микрозаполировок было установлено, что скребками работали по различным материалам: мягким (шкура) и твердым (кость/рог, дерево, камень). Орудия, которыми выполняли обработку шкур, представлены 18 % из всего массива орудий, большая часть скребков по шкурам целые, хорошо сработанные. Напротив, скребки с комплексом микроследов, характерным для работы по твердым материалам, таким как кость, рог, дерево, преобладают на изучаемом пространстве.

Вопрос взаимосвязи формы скребка с выполняемой им функцией решен лишь частично. Среди скребков по шкурам наблюдается значительная стандартизация форм заготовки – средние либо крупные пластины, с не очень толстым (до 5–7 мм) лезвием, тщательно оформленным ламелярной ретушью. Частым явлением на таких орудиях бывают следы аккомодации. Лишь в этом случае можно говорить о четкой взаимосвязи подбираемой формы и функции орудия. Заготовки для скребков (скобелей, стругов) для обработки твердых материалов более разнообразны. Однако общие тенденции все же удается выявить: скребки четко разделились на две группы:

-

1) небольшие и сравнительно тонкие, для мелких операций. Среди них высок процент полифункциональных орудий: резчиков, стругов, расположенных на боковых или концевых краях скребков;

-

2) массивные орудия, главной особенностью которых является толстое, устойчивое к изломам лезвие. На таких орудиях высок процент обнаружения следов аккомодации.

В ходе трасологического анализа, что подтверждается и экспериментально, стало очевидным, что тщательно оформленное лезвие не всегда является функционально определяющим фактором для скребка. Функции скребка выполняли с аналогичным успехом острые боковые края пластин, проксимальные концы, лишь незначительно оформленные ретушью, сломы заготовок.

Кремневый материал стоянки Каменная Балка II по степени сохранности микроизноса на орудиях превосходно подходит как для решения узкоспециализированных исследовательских задач, так и для масштабных исследований. Среди первых можно назвать изучение связи между морфологией орудий, их метрическими данными и функцией, изучение таких трудно поддающихся интерпретации блоков микроизноса, как аккомодация и следы от рук, а также технологические вопросы формирования орудия и подбора заготовки. Среди масштабных исследований первоочередное значение имеет функционально-планиграфический анализ нескольких категорий орудий, а также заготовок для них.

Список литературы Функциональный анализ скребков (по материалам верхнепалеолитической стоянки Каменная Балка II)

- Виноградова Е. А., 2009. Жилые площадки Каменной Балки II (особенности орудийного набора по данным раскопок 2000-2007 гг.)//С. Н. Бибиков и первобытная археология: Сб. СПб.

- Гвоздовер М. Д.,Деопик Д. В., 1984. Опыт классификации каменных орудий (на материале верхнепалеолитических скребков)//Типология основных элементов традиционной культуры. М.

- Коробкова Г. Ф., Щелинский В. Е., 1996. Методика микро-и макроанализа древних орудий труда. Ч. 1. СПб.

- Леонова Н. Б., Несмеянов С. А., Виноградова Е. А. и др., 2006. Палеоэкология равнинного палеолита (на примере комплекса верхнепалеолитических стоянок Каменная Балка в Северном Приазовье). М.

- Семенов С. А., 1957. Первобытная техника//МИА. № 54.

- Чиннова А. Л., Леонова Н. Б., 2000. Каменные ретушеры верхнепалеолитической стоянки Каменная Балка II//Археологический альманах. Донецк. № 9.

- Coles J. M., 1989. Experimental archaeology. London.

- Keeley L. H., 1980. Experimental determination of stone tool uses. London; Chicago.