Гадать - ворожить: о некоторых лексемах магического содержания в вепсских диалектах (семантико-этимологический и лингвогеографический аспекты)

Автор: Жукова О.Ю., Зайцева Н.Г.

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Языкознание

Статья в выпуске: 5 т.43, 2021 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются вепсскоязычные именования магического действия со значением ‘гадать, ворожить', а также термины, именующие лиц, производящих эти действия, ‘колдун, гадалка, ворожея'. Целью исследования является выявление семантических, этимологических и лингвогеографических особенностей указанной лексики. Подобный лексический анализ представляет особую важность, поскольку отсылает к элементам духовной культуры народа. Проведенное семантикоэтимологическое изыскание свидетельствует, что значение понятий совпадает у вепсов и близкородственных народов. Изучаемая лексика имеет с этимологической позиции отпечаток праприбалтийско-финского времени, поскольку ее соответствия зафиксированы и в родственных языках (arboida, noid, tedai). Часть рассматриваемых терминов представленной семантической группы заимствована из диалектов русского языка, что свидетельствует о взаимовлиянии и тесной связи этих языков (gadaida, koudun). Отдельные термины, например babu ‘боб' и boba ~ bobaine, могли пройти даже два этапа заимствования, о чем свидетельствует анализируемый в статье глагол bobita ‘гадать на бобах', связанный с обеими указанными лексемами.

Вепсский язык, ареальная лингвистика, лексика, семантика, этимология, языковые контакты

Короткий адрес: https://sciup.org/147234619

IDR: 147234619 | УДК: 811.511.11: | DOI: 10.15393/uchz.art.2021.630

Текст научной статьи Гадать - ворожить: о некоторых лексемах магического содержания в вепсских диалектах (семантико-этимологический и лингвогеографический аспекты)

В 2019 году увидел свет «Лингвистический атлас вепсского языка» [6], лексический раздел которого, сопровожденный комментариями как языкового, так и этноисторического характера, позволил наряду с ареальным, этимологическим анализом углубиться через лексику и в ду

ховную культуру вепсского народа. Последняя исторически была тесно связана с мифологией, что нашло непосредственное отражение и в номинации. Отметим, что эта связь была настолько прочной, что в отдельных случаях из лексикона вытеснялись нейтральные наименования различных животных, предметов, явлений и т. д.

Так, змею южные вепсы называют ujelii букв. ‘ползающая; плавающая’ [6: 206–209] при наличии в иных диалектах лексем kü и mado ‘змея’, волка – händikaz букв. ‘хвостатый’, даже паук в некоторых вепсских ареалах стал мифологическим существом, хранителем домашних традиций, приносящим в дом различные «новости». Он получил в восточновепсском ареале (белозерские вепсы) метафорическое именование kalanik букв. ‘рыбак, рыболов’, очевидно, из-за сетей, которые он расставляет и которые называются, как и обычные рыболовные сети, verkod [6: 204–205].

Вепсы одними из первых в прибалтийско-финском мире приняли православие [1: 461], [8: 58], заимствовав при этом в родной язык и значительное количество соответствующей русской терминологии [5: 121–134]. В то же время у вепсов был хорошо развит институт колдовства и знахарства. Связанные с этой тематикой сведения представляют собой важнейшие фрагменты духовной культуры народа.

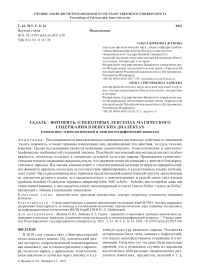

В данной статье мы обратились к некоторым лексемам – наименованиям магического действия, отраженным в глагольной лексике ( гадать, ворожить ), а также наименованиям самих мастеров магического действия ( колдун, ворожея, гадалка ) . Прежде всего отметим, что в вепсском языке выделяются три диалектных ареала – северновепсский, или прионежский, средневепсский и южновепсский (рис. 1). Наименования диалектов указывают на реальное расположение диалектных ареалов друг относительно друга: северный (или прионежский) на юго-западном побережье Онежского озера, средний –

Рис. 1. Расположение нынешних вепсских территорий и диалектов вепсского языка [6: 9]

Figure 1. Location of current Veps territories and the Veps language dialects [6: 9]

в бассейне р. Свири (западные говоры), на Онеж-ско-Белозерском водоразделе (восточные, или белозерские говоры), южный – на р. Лиди в верховьях Волжского бассейна [4: 14–15]. Опора на диалектные ареалы при исследовании проблем лексики ценна тем, что помогает объяснять многие языковые моменты, их синонимию, развитие значений и т. д.

НАИМЕНОВАНИЯ МАГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ (гадать, ворожить)

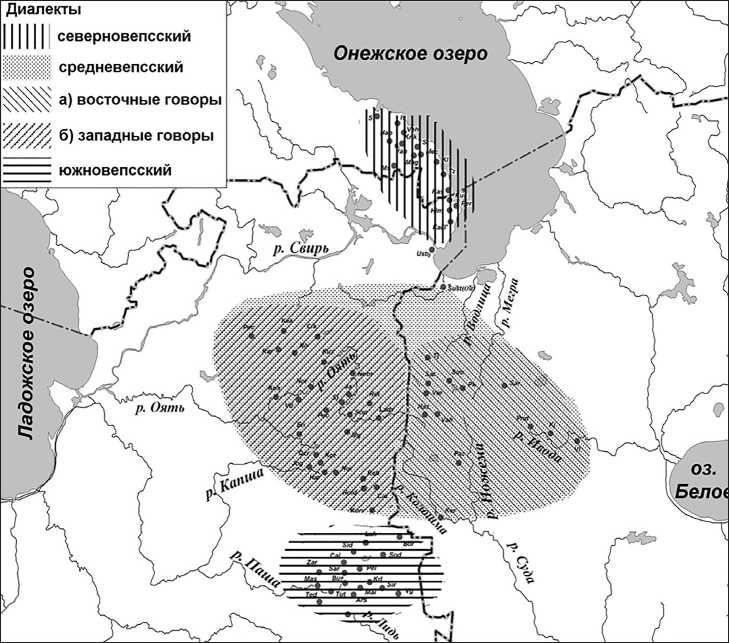

Исконно вепсская лексема arboida ʻбросать жребий; гадать, ворожить’ и ее варианты сохранились спорадически во всех вепсских диалектных ареалах. Этимологи возводят ее к прибалтийско-финскому этимологическому гнезду arpa1. SSA высказывает предположение о возможном германском происхождении данной лексемы в прибалтийско-финских языках2, которая в языке-источнике обладала первона- чальным значением ‘наследство’. Данное значение объясняют тем, что в прежние времена дела наследования часто решались именно жребием3.

Рис. 2. Наименования магического действия

Figure 2. Names of magical actions

Впоследствии в языках возникли глаголы типа вепсского arboida. Глагол известен средневепсскому и южновепсскому диалектам. Его гласная основа в этом случае совпадает с той частью слова, которая находится перед суффиксом I инфинитива -da (arboi-b ‘(он) гадает’). В северновепсском диалекте зафиксирован фонетический вариант arboita, где глагол маркируется иным вариантом суффикса I инфинитива (-ta), свидетельствующим также и об ином типе гласной основы на -ce: arboiceb. Зафиксированная в южновепсском п. Сидорово (Sod) форма arboicta объясняет, каким образом шло развитие формы I инфинитива глагола: arboicta > arboita > arboida. Усечение в основе звука c привело к озвончению показателя I инфинитива (-ta > -da), что в целом не является закономерным (ср. глаголы valita ‘выбирать’, sebata ‘обнимать’ и т. д.), а также переходу глагола из разряда двухосновных в разряд одноосновных [3: 31–32]. На южновепсской почве образовался даже глагол с каузативным значением arboozootta ‘подвергать кого-либо действию ворожбы’: kooz rištan läžui lehm, arboozootiba ‘когда долго болела корова, ворожили’4.

В северновепсском ареале5 обнаруживается также лексема bobita в более конкретном значении ‘гадать на камешках’. Глаголом bobita именовали один из видов гадания, при котором на столе раскладывались камешки. Соответственно камешки для гадания называли существительным bobad (или bobaižed ). Вепсы использовали иногда вместо бобов камешки или кусочки картофеля, число которых было 40 или 41. В процессе гадания ворожея делила камешки на кучки, затем брала, отсчитывала, перемещала, в результате получала положительный или отрицательный ответ в зависимости от расклада камешков [2: 98–100].

Этнологи относят этот вид гаданий к широко распространенной в Восточной Европе традиции ‘гадания на бобах’, усматривая происхождение вепсского существительного bobad, а также возникшего на его основе глагола bobita от русской лексемы ‘бобы’ [2: 98]. С лингвистической же точки зрения в этом случае не все так однозначно. Мы полагаем, что здесь речь может идти о разновременном двойном заимствовании из русского языка. В вепсском языке, так же как карельском и финском, существует лексема babu ‘боб’, у которой отмечается древнее славянское происхождение6. Названная лексема и сейчас звучит в вепсских диалектах именно подобным образом, обладая несколько иным значением: babu ‘ломтик сушеной репы, брюквы или картофеля’7. Лексема же bobaine в современном вепсском языке имеет значение ʻигрушка’. Она представлена и в электронном ресурсе, составленном по материалам Лаури Кеттуне-на – известного исследователя вепсского языка из Финляндии, собиравшего материал в первой половине XX века (boba, bobaine)8. В карельском языке boba, bobaine также ʻигрушка’9. В говорах русского языка боба – детская игрушка10. В СРНГ, кроме того, находим любопытную деталь: бобочка – ‘каменная игрушка’, лексема, зафиксированная в бывших северорусских уездах11. А. Е. Аникин в «Этимологическом словаре русского языка» все эти лексемы называет дериватами с разными суффиксами от основы боб-, рассматривая и вепсский глагол bobita «в связи с фразеологией, касающейся гадания на бо-бах…»12. Думается, что вепсский глагол bobita образовался не непосредственно из русской лексемы боб, которая в вепсском звучала как babu, а уже именно из позднее пришедшей из русских диалектов лексемы бобки ‘игрушки’ (< рус. боб). Вполне возможно, что в этом случае повлияла и контаминация, и само явление «гадания на бобах». Любопытно, что в русском языке подобный глагол типа вепсского bobita не возник, и в нем используется словосочетание «гадать на бобах», в то время как вепсский создал собственный самостоятельный глагол.

Следует отметить, что лексема bobaižed фиксировалась этнологами в контексте традиционных способов лечения. Так называли вылепленные из теста кусочки, использовавшиеся в качестве «предсказательных элементов» в процессе избавления от недуга посредством заговаривания [9: 203]. На наш взгляд, это подчеркивает некую схожесть гадательных и лечебных практик как магических действий.

Наряду с исконными лексемами довольно широко используется и заимствованный из русского языка глагол gadaida / gadeida < рус. гадать .

НАИМЕНОВАНИЯ МАСТЕРОВ МАГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ (колдун, гадалка, ворожея)

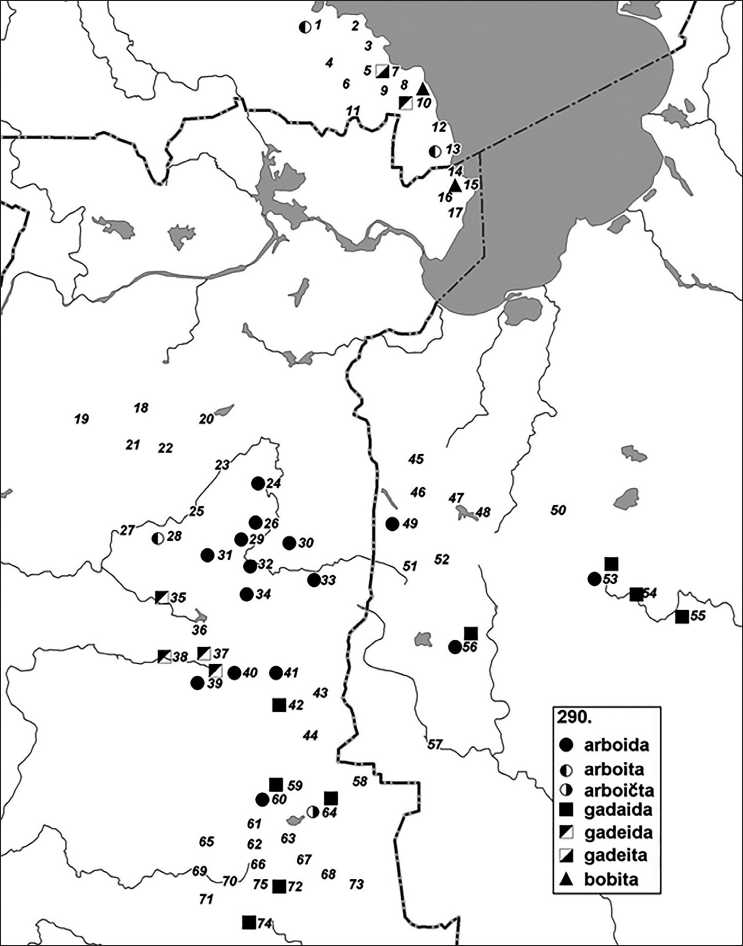

Мастера магического действия в вепсских диалектах часто именуются лексемой arboi или arboičii ( < arboida ; arboičta ‘гадать, ворожить’), которая является причастием презенса: букв. ‘гадающий; ворожащий’. Данное наименование, как свидетельствует лингвистическая карта (рис. 3), является средне- и южновепсским, употребляясь достаточно широко, так же как и глагол, о котором речь шла выше. В западновепсском п. Ладва (Ladv) зафиксирован вариант термина arbnik . Существительное образовано с использованием суффикса -nik , указывающего на лицо, выполняющее действие, выраженное коренным словом. Единично отмеченная лексема, являющаяся более поздним образованием в сравнении со словом arboi , не попала изначально в поле зрения собирателей материала для атласа, тем не менее представляется общепонятной в силу продуктивности суффикса.

О существовании у северных чудских народов жрецов, именующихся «арбуй», упоминается еще в «Повести временных лет» [7: 244], что указывает на семантическую основу термина, сохранившуюся до наших дней.

Глагол bobita в значении ‘гадать на камешках’ также стал производным для наименования лица, выполняющего магическое действие, bobičii ‘ворожея’. Термин характерен для северновепсского диалекта: bobičii ottab bobaižed kädehe, nelʼküme bobašt ‘ворожея возьмет в руки камешки, сорок камешков’13.

В качестве термина «колдун» употребительно, как и в предыдущих случаях, субстантивированное причастие tedai ‘знающий’ < teta ‘знать, уметь’, известное во всех диалектах вепсского языка14. В научной литературе высказывается мысль о том, что данный глагол является чуть ли не уральским наследием [2: 308]. Тем не менее, как свидетельствуют этимологические словари, глагол по происхождению не настолько древен. Например, К. Хяккинен пишет, что глагол является прибалтийско-финским и у него «соответствий из дальнородственных языков указать невозможно»15. Одно из предположений связывает глагол tietää с существительным tie ‘дорога, путь’16. Среди значений глагола в словарях указа- но в том числе и ‘предсказывать’. Очевидно, подобное значение могло стать отголоском от связи с существительным tie ‘дорога’, которую указывали, по которой предсказывали, как пойти дальше и что будет и т. д. Несмотря на то что глагол teta употребляется в вепсском языке намного шире, нежели arboida, отглагольное существительное tedai (так же причастие презенса, как и arboi) распространено в значении ‘знахарь’ более скромно17, о чем свидетельствует и лингвистическая карта (см. рис. 3). Очевидно, глагол teta, исключительно широко вовлеченный в языке вепсов в сферу обыденной речи, утратил свою мифологическую подоплеку, оставив ее в современном языке недостаточно востребованной.

Рис. 3. Наименования мастеров магического действия

Figure 3. Names of magical masters

Основную нагрузку по передаче значения ‘колдун, знахарь’ несет лексема noid , представленная практически повсеместно в языке северных и средних вепсов. У данного слова действительно отмечается древнее финно-угорское происхожде-ние18. Лексема noid является первичной к глаголу, который по-вепсски звучит как noiduida ‘колдовать, заговаривать’. И существительное, и глагол принадлежат сфере мифологии. В работах этимологов указывается, что первоначально noid не обозначал никакого сказочного или мифического существа, а просто указывал на уважаемую, высоко ценимую профессиональную личность, шамана или знатока19. Специалисты по вепсской этнографии пишут, что у вепсов noid – это человек, обладающий «комплексом тайных знаний, способностью вступать в контакт с представителями потустороннего мира, умеющего делать как добро, так и зло с помощью магических действий и слов» [2: 308]. В сферу его функций «входили и такие магические действия, как гадание» [2: 311].

Независимо от наличия собственных лексем для наименования фигуры колдуна, знахаря, южные вепсы и пограничные с ними группы переходных средневепсских говоров заимствовали из русского языка и широко применяли в своей речи заимствование koudun / kuudun < рус. колдун , в котором на почве вепсского языка русский твердый согласный звук l часто переходит в неслоговой у , обозначаемый в вепсском буквой u . Заимствование свидетельствует о контактировании языков и в этой деликатной с точки зрения общения области.

ВЫВОДЫ

Наименования данных, связанных с магическо-мифологическим осмыслением, понятий и именований как самих действий, так и мастеров действия сейчас не настолько широко распространены в среде вепсов, их присутствие на вепсской территории ощущается и в настоящее время, что говорит об исключительной важности этого слоя лексики с точки зрения истории развития духовной культуры народа. В основном семантика терминов и явлений совпадает у вепсов и родственных народов, которая, по всей вероятности, имеет с этимологической точки зрения отпечаток праприбалтийско-финского времени, поскольку ее соответствия или сходства имеются и в родственных языках. Наличие в языке синонимов объясняется или диалектными разновидностями (tedai, arboi, bobičii), где исторически были возможны некоторые различия в значениях, или объединением разных функций у одного, наделенного умением, мастера (arboi ‘ворожея’, bobičii ‘ворожея’, tedai ‘колдун, знахарь, ворожея’). Семантика лексем размывается с течением времени с уходом из повседневности самого института ворожения. Заимствования из русских диалектов дополнили синонимические ряды (koldun ~ koodun; gadaida), чаще всего не конкретизируя какой-то вепсскоязыч-ный термин, а заменяя собою два-три термина, как это представляют, например, функционирующие в вепсском языке лексемы koldun ~ koodun ‘колдун’, gadaida ‘гадать’. Заимствования из диалектов русского языка свидетельствуют о тесной связи народов. Отдельные термины, например babu ‘боб’ и boba ~ bobaine, могли пройти даже два этапа заимствования. Об этом свидетельствует анализируемый в статье глагол bobita ‘гадать на бобах’.

ПРИМЕЧАНИЯ

-

1 Suomen kielen etymologinen sanakirja. In 7 volums. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1955–1981. 2294 p.

-

2 Suomen sanojen alkuperä. Etymologinen sanakirja. In 3 volums. Jyväskylä: SKS, 1992–2000. 1459 p.

-

3 Häkkinen K . Nykysuomen etymologinen sanakirja. Juva: WSOY, 2007. 1633 p.

-

4 Зайцева М. И., Муллонен М. И. Словарь вепсского языка. Л.: Наука, 1972. С. 33.

-

5 Там же. С. 45.

-

6 Suomen sanojen alkuperä.

-

7 Зайцева М. И., Муллонен М. И. Словарь вепсского языка. С. 39.

-

8 Vepsän verkkosanasto [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://kaino.kotus.fi/sanat/vepsa/ (дата обращения 23.04.2020).

-

9 Макаров Г. Н. Словарь карельского языка (ливвиковский диалект). Петрозаводск, 1990. 496 с.

-

10 Словарь русских народных говоров. Л.; СПб.: Наука, 1965–2016. Вып. 3. С. 35.

-

11 Там же. С. 38.

-

12 Аникин А. Е. Русский этимологический словарь. Проект. М., 2007. С. 367.

-

13 Зайцева М. И., Муллонен М. И. Словарь вепсского языка. С. 45.

-

14 Там же. С. 564.

-

15 Häkkinen K . Nykysuomen etymologinen sanakirja.

-

16 Suomen sanojen alkuperä.

-

17 Зайцева М. И., Муллонен М. И. Словарь вепсского языка. C. 564.

-

18 Suomen sanojen alkuperä.

-

19 Häkkinen K . Nykysuomen etymologinen sanakirja.

OI: 10.17223/19996195/48/8

Список литературы Гадать - ворожить: о некоторых лексемах магического содержания в вепсских диалектах (семантико-этимологический и лингвогеографический аспекты)

- Винокурова И. Ю. Вепсская мифология // Народы Карелии: Историко-этнографические очерки. Петрозаводск: Периодика, 2019. С. 461-477.

- Винокурова И. Ю. Мифология вепсов: Энциклопедия. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2015. 522 с.

- Зайцева Н . Г. Вепсский глагол: Сравнительно-сопоставительное исследование. Петрозаводск: Периодика, 2001. 286 с.

- Зайцева Н. Г. Очерки вепсской диалектологии (лингвогеографический аспект). Петрозаводск: Изд-во КарНЦ РАН, 2016. 394 с.

- Зайцева Н . Г. Христианская терминология в контексте вепсской лингвистики: вепсское vs русское (этимологический и лингвогеографический аспекты) // Язык и культура. № 48. Томск, 2019. С. 121-134. DOI: 10.17223/19996195/48/8

- Лингвистический атлас вепсского языка / Под ред. Н. Г. Зайцевой. СПб.: Нестор - История, 2019. 573 с.

- Пименов В . В . Вепсы. Очерк этнической истории и генезиса культуры. М.; Л.: Наука, 1965. 264 с.

- Строгальщикова З. И. Вепсы в этнокультурном пространстве Европейского Севера. Петрозаводск, 2016. 199 с.

- Heikkinen K. Metsanpelko ja tietajanaiset. Vepsalaisnaisten uskonto Venajalla. Helsinki: SKS, 2006. 276 s.