Галофильные бактерии - первичные деструкторы в соленом озере Гуджирганское (Баргузинская долина, Северное Прибайкалье)

Автор: Лаврентьева Елена Владимировна, Банзаракцаева Туяна Геннадьевна, Эрдынеева Елена Базыровна, Биджоян Арман Мурадович, Кабилов Марсель Расимович

Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Биология, география @vestnik-bsu-biology-geography

Рубрика: Биология

Статья в выпуске: 4, 2018 года.

Бесплатный доступ

В данной статье представлены результаты по изучению микробного сообщества донных осадков в озере Гуджирганское. Количественные данные по подсчету гетеротрофных бактерий показали активное распространение галофильных прокариот, способных осуществлять первичную деструкцию органического вещества в экстремальных условиях солености. В результате секвенирования суммарной ДНК показано, что в микробном сообществе донных осадков доминировали представители хемооргано- торофных бактерий, ответственные за деструкцию органического вещества. Эти бактерии являются типичными представителями засоленных мест обитания и хорошо адаптированы к постоянно изменяющимся физико-химическим условиям континентальных соленых озер.

Галофильные бактерии; микробное сообщество донных осадков; сульфатно, натриевый тип воды; соленое озеро гуджирганское

Короткий адрес: https://sciup.org/148316920

IDR: 148316920 | УДК: 576.8:551.481.1(571.54) | DOI: 10.18101/2587-7143-2018-4-46-50

Текст научной статьи Галофильные бактерии - первичные деструкторы в соленом озере Гуджирганское (Баргузинская долина, Северное Прибайкалье)

На территории Баргузинской долины расположено более 1000 солоноватых, соленых и реже пресных озер (Замана, 1988). Соленые озера в Баргузинской до- лине разнообразны по происхождению и морфологии, гидрохимическому и гидрологическому режиму. Многие из них имеют повышенную минерализацию, и на некоторых озерах наблюдается садка солей или образование гуджира — вы-солы солей образующихся на берегах или на дне высохшего озера (Водные системы Баргузинской котловины, 2007). Донные отложения соленых озер представляют собой чрезвычайно сложную динамическую систему и являются местом активной деятельности галофильных бактерий. В экстремальных условиях соленых озер развивается специфическое микробное сообщество, включающее представителей всех основных трофических групп микроорганизмов (Заварзин и др., 2001; Егорова и др., 2011).

Тем не менее, анализ современного состояния изученности микробных сообществ засоленных озер Баргузинской долины, которые характеризуются мелко-водностью, нестабильным водным режимом, полным промерзанием в зимний период, значительными колебаниями солености и температуры воды, показал недостаток данных для получения полноценной картины функционирования микробных сообществ в условиях семиаридного климата.

Цель: распространение галофильных бактерий — первичных деструкторов и их разнообразие в донных осадках озера Гуджирганское.

Объекты и методы исследования:

Озеро Гуджирганское (53°38'781''N109°56'807''E) расположено в пойме реки Баргузин, в 12 км от с. Суво. Площадь водного зеркала на момент отбора проб составила 0,3 км2, глубина 0,2 м.

Озеро Гуджирганское — относится к группе Алгинских озер, который представляет единый гидроминеральный комплекс общей площадью около 15 км2. Формирование сульфатного натриевого состава солоноватых и рапных озер обусловлено сочетанием трех факторов — тектонических условий впадины, климата и состава термальных вод (Намсараев и др., 2007).

Физико-химические параметры воды были определены на месте отбора проб с использованием следующих портативных приборов: температура и рН (РН-200 HM Digital, Южная Корея); минерализация воды (тест-кондуктометр TDS-4 (Сингапур).

ДНК выделяли с помощью набора AxyPrep Bacterial Genomic DNA Miniprep Kit (Axygen, США). Глубокое секвенирование ампликонов V3-V6 16S pРНК проведено в ЦКП «Геномика» СО РАН (ИХБФМ СО РАН) на платформе MiSeq (Illumina).

Определение численности проводили методом предельных разведений на среде Пфеннига с добавлением субстратов: для протеолитиков — 1,5% пептона, для сахаролитиков — 1,5% глюкозы (Практикум по микробиологии, 2005).

Результаты и их обсуждение

Условия места обитания. Вода озер имеет высокие показатели рН и минерализации. Значения минерализации воды озера в период исследований составила 100 г/дм3. В период отбора проб температура воды в озере составила +12 ºС. Значение рН воды находилось в щелочной области — 9,8. Исследование ионносолевого состава исследуемых озер показало, что их характерной особенностью является преобладание в них ионов натрия. По анионному составу установлено преобладание сульфат-ионов.

Численность гетеротрофных бактерий. Количество гетеротрофных организмов определяли при низких и высоких значениях концентрации NaCl в пита- тельной среде (таблица 1). Результаты показали высокую численность протеолитических аэробных и анаэробных бактерий при содержании NaCl 5 г/л — до 1 млн. кл/мл. Подсчет бактериальных клеток при концентрации соли 150 г/л выявил уменьшение численности у протеолитических бактерий аэробов — до 100 тыс. кл/мл и анаэробов — до 100 кл/мл. Число сахаролитических аэробных бактерий при 150 г/л хлорида натрия достигало 1 млн. кл/мл, количество спорообразующих сахаролитиков было в пределах 10 тыс. кл/мл.

Таблица 1 Численность гетеротрофных бактерий в осадках озеро Гуджирганское, тыс.кл/мл

|

NaCl, г/л |

Протеолитики |

Сахаролитики |

||

|

аэробы |

анаэробы |

аэробы |

спорообразующие аэробы |

|

|

5 |

1000 |

1000 |

- |

- |

|

150 |

100 |

0,1 |

1000 |

10 |

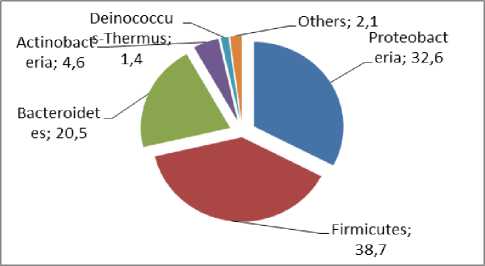

Разнообразие микробного сообщества донных осадков. Методом секвенирования был определен состав и разнообразие микробного сообщества донного осадка озера Гуджирганское. Показано, что в сообществе донных осадков доминировали представители филумов Firmicutes (38,7%), Proteobacteria (32,6%) и Bacteroidetes (20,5%). Представители филума Actinobacteria в донных осадках составили 4.6%. В минорных количествах (менее 2%) представлены филумы Deinococcus-Thermus , Cyanobacteria/Chloroplast , представители архей- Euryarchaeota и unc_Bacteria (рис. 1).

Рис. 1 Таксономическое разнообразие микробного сообщества донного осадка озера Гуджирганское

Отмечено, что в микробном сообществе донного осадка Гуджирганское доминируют представители деструкционного звена. Бактерии филума Firmicutes были представлены классами Clostridia 19,9% и unc_Firmicutes 18,8%. Известно, что представители Firmicutes ответственны за процессы деструкции органического вещества в микробном сообществе. Представители класса Gammaproteobacteria 27,4% включают многочисленную и метаболически разнообразную группу бактерий. Данному классу принадлежат две основные группы: одна фотоавтотрофная и другая гетеротрофная. Фотоавтотрофная часть пред- ставлена родами Ectothiorhodospira. Бактерии этого рода, как правило, обитают в щелочных рассолах с концентрацией соли до насыщения. Гетеротрофная часть класса Gammaproteobacteria представлена большой группой хемоорганотрофных бактерий — Alcanivorax.

В сообществе донного осадка филум Bacteroidetes включает бактерий Gracilimonas . Эти бактерии ранее были описаны как типичные представители глубоководных морских осадков.

Таким образом, по гидрохимическому составу воды озера Гуджирганское относятся к сульфатно-натриевому типу. Среди макрокомпонентов преобладают SO 4 и Na. Высокая степень минерализации объясняется не только степенью испарения воды, но и наличием дополнительных источников сульфат-ионов. Формирование собственно сульфатных вод возможно при наличии дополнительных источников поступления в озера сульфатов. Так, для группы Алгинских озер в Баргузинской впадине — это воды питающего их термального источника (Водные системы Баргузинской котловины, 2007, Замана и др., 2010).

По отношению к солености микроорганизмы делятся на несколько групп. Гало-толерантные бактерии способны развиваться в средах до 10% содержания хлорида натрия (Заварзин, Колотилова, 2001). Полученные нами результаты по численности протеолитических бактерий в осадках исследуемого озера свидетельствуют о широком распространении галотолерантных бактерий в сообществе. Количественные данные по подсчету гетеротрофных бактерий при высокой концентрации хлорида натрия показали также активное распространение галофильных прокариот, способных осуществлять первичную деструкцию органического вещества в экстремальных условиях солености. Рост и развитие гетеротрофных бактерий на средах содержащих 15% NaCl позволяет утверждать о потенциальных возможностях сообщества в трансформации вещества и энергии при изменениях климата в сторону аридизации и соответственно повышения концентрации солей.

В результате секвенирования суммарной ДНК, выделенной из донных осадков озера Гуджирганское выявлены представители шести филумов Bacteria и одного филума Archaea . Следует отметить, что в микробном сообществе донных осадков доминировали представители хемоорганоторофных бактерий, ответственные за деструкцию органического вещества. Эти бактерии являются типичными представителями засоленных мест обитания и хорошо адаптированы к постоянно изменяющимся физико-химическим условиям континентальных соленых озер. Многие бактерии способны к спорообразованию и устойчивы к ионизирующему и ультрафиолетовому излучению, что способствует их выживанию в периодически пересыхающем озере семиаридного климата и высокой солнечной инсоляции региона.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ р_а № 18-44030021 и Министерства образования и науки РБ. Авторы выражают благодарность Малыгину А.В. за определение численности сахаролитических аэробных бактерий.

Список литературы Галофильные бактерии - первичные деструкторы в соленом озере Гуджирганское (Баргузинская долина, Северное Прибайкалье)

- Замана Л. В. Мерзлотно-гидрогеологические и мелиоративные условия Баргузинской впадины. - Новосибирск: Наука, 1988. - 126 с.

- Водные системы Баргузинской котловины / Б. Б. Намсараев, В. В. Хахинов, Е. Ж. Гармаев, Д. Д. Бархутова, З. Б. Намсараев, А. М. Плюснин. - Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2007. - 154 с.

- Егорова Д. В., Козырева Л. П. Деструкция органических веществ в донных осадках содово-соленых озер Забайкалья // Вестник Бурятского государственного университета. Сер. 2: Биология.- Улан-Удэ: Изд-во БГУ, 2011. - Вып. 4. - С.158-162.

- Практикум по микробиологии / под ред. А. И. Нетрусова. - М.: Академия, 2005. - 608 с.

- Замана Л. В., Борзенко С. В. Гидрохимический режим соленых озер Юго-Восточного Забайкалья // География и природные ресурсы. 2010. № 4. С. 100-107.

- Заварзин Г. А., Колотилова Н. Н. Введение в природоведческую микробиологию: учебное пособие. - М.: Университет, 2001. - 256 с.