Гарантированное трудоустройство выпускников вузов по распределению: проблемы и перспективы

Автор: Онищенко С.В.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Статья в выпуске: 4-2 (9), 2013 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140106132

IDR: 140106132

Текст статьи Гарантированное трудоустройство выпускников вузов по распределению: проблемы и перспективы

В процессе формирования в нашей стране рыночной экономики, произошли значительные изменения в структурах занятости населения, в спросе на различные категории работников.

Впоследствии экономический кризис негативно повлиял на ситуацию: с одной стороны это выразилось в снижении спроса на молодых специалистов, с другой – в значительном ужесточении требований к их профессиональной подготовке.

Проблема трудоустройства выпускников после окончания ВУЗов сегодня чрезвычайно актуальна. Система государственного распределения – ушла в прошлое. В настоящее время молодежь представляет наиболее многочисленную группу безработных – более 30 % от общего числа зарегистрированных безработных. Кроме того, 25–28 % от общей совокупности безработной молодежи составляют выпускники учебных заведений.[3]

Выявление причин затруднительности данного процесса и выработка эффективных механизмов их преодоления – задача, требующая скорейшего разрешения.

Сегодня социологами высказывается мнение, что «тот факт, что студенты в основной массе пребывают долгое время "в безмятежном состоянии" и не задумываются над тем, что студенческие годы существуют не для того, чтобы спокойно проводить время, но, прежде всего для получения знаний, нужных в последующей практической работе, — результат влияния стереотипов, укоренившихся в сознании и студентов, и их родителей еще в советский период».

Трудно однозначно с этим согласиться. Конечно, вышеописанное явление присутствует и, безусловно, следует преодолевать определенные установки, которые не соответствуют действительности, но наряду с этим есть большое количество молодых людей, студентов, которые сегодня довольно ответственно подходят и к выбору специальности, и к процессу обучения, и стараются проявить себя в различных научных и исследовательских конкурсах, тем самым заявляя о том, что они стремятся к получению знаний.

Главная проблема организации системы поддержки трудоустройства и занятости молодых специалистов состоит в том, что образовательное учреждение напрямую не заинтересовано в реализации своего продукта – качественном трудоустройстве своих выпускников. Возникает разрыв существующей связи между производителем специалиста (образовательным учреждением) и его потребителем (работодателем). Выпускник оказывается вне системы трудоустройства: образовательное учреждение уже не несет за него ответственность, а работодатель еще не несет ответственность. Таким образом, актуальным становится вопрос о возврате гарантированного трудоустройства по распределению, существовавшего в СССР.

Трудоустройство по распределению — практика трудоустройства выпускника высшего учебного заведения, обязательного на определённый срок, как для самого выпускника, так и для работодателя. Имело место в некоторых учебных заведениях Российской империи (например, в Училище правоведения) и позже в СССР, где и появляется сам термин «распределение».

Распределение проводилось в последние месяцы обучения в вузе — специальная комиссия распределяла выпускников по рабочим местам на предприятиях и в организациях, нуждающихся, согласно разнарядке соответствующих ведомств, в специалистах данного профиля.

В СССР выпускник был обязан отработать «по распределению» три года, и только после этого мог поменять место работы по собственному желанию. Работающий по распределению имел особый юридический статус «молодого специалиста» — такого работника нельзя было уволить без специального разрешения министерства. В некоторых случаях (когда предприятие или организация были заинтересованы в удержании этого работника), он мог получать льготы в обеспечении жильём, устройстве детей, если таковые были, в детские дошкольные учреждения и так далее. Распределяемые на работу вне своего местожительства обеспечивались безвозвратными пособиями по переезду («подъёмными»), дешёвым жильём в общежитиях (с сохранением прописки по основному месту жительства) и другими социальными гарантиями. Для выпускников, прошедших срочную службу в армии, время работы по распределению сокращалось на величину срока службы.[1]

В настоящее время практики трудоустройства по распределению нет, и мнение экспертов о том, стоит ли к нему возвращаться, неоднозначно.

Валерий Поляков, генеральный директор рекрутинговой компании «Glasford International», кандидат экономических наук: «Главным плюсом распределения для государства является возможность направить выпускников туда, где с их помощью можно снизить дефицит кадров, тем самым уменьшив напряженность на рынке труда. Молодым специалистам могут предложить не самые привлекательные вакансии где-нибудь в провинции, но это будет логично и обосновано, так как они обязаны расплатиться с государством за полученное образование. Два или три года работы по распределению позволят бывшим студентам накопить практический опыт».[3]

Александр Карпов, директор по персоналу LG Electronics RUS: «Я полагаю, что подобный ренессанс системы образования вряд ли имеет смысл. Дело в том, что плюсы от обязательного распределения смогут получить исключительно госучреждения. Значительная часть (если не большинство) государственных производственных предприятий испытывает серьезные трудности с привлечением новых сотрудников».[3]

В 2012 году Д. Медведев во время нахождения в Мурманской области сформулировал предложение, суть которого в том, чтобы студентам, обучавшимся на бюджетной основе компенсировать государству средства, затраченные на их обучение, работая в течение 1–3 лет в компаниях и предприятиях, испытывающих кадровый дефицит (по распределению). В случае отказа студент должен будет вернуть государству деньги за предыдущие годы, проведенные в вузе. К тем, кто обучается на коммерческой основе, такие изменения не относятся.

Это предложение обсуждалось во Всероссийском интернет-опросе портала для молодых специалистов CAREER.RU, который был проведен 1118 апреля 2012 года. На вопрос, хотели бы они получить по окончании обучения от государства гарантированное место работы на 1–3 года, 43% ответили у положительно, 41% затруднились с ответом, а 16% отказались. Что же касается мнения студентов относительно идеи Д. Медведева, то большинство опрошенных (44%) подобную идею не поддержали, а четверть восприняли позитивно. [5]

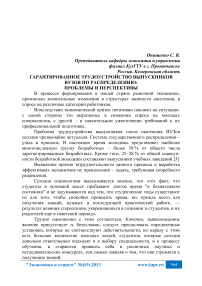

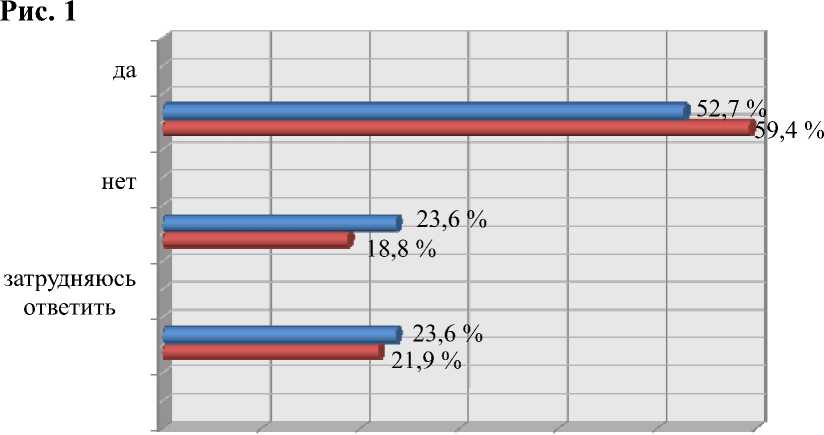

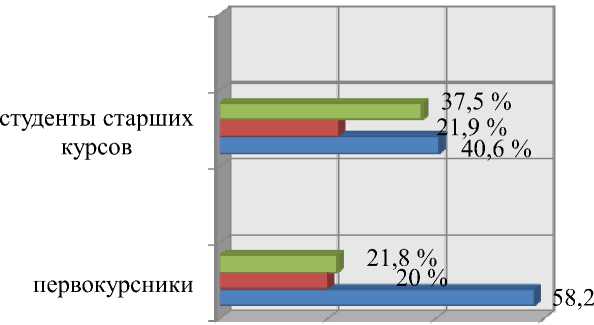

В филиале КузГТУ в г. Прокопьевск в октябре 2013 года был проведен подобный опрос среди студентов первого курса и студентов старших курсов. Так, на вопрос: «Если бы после окончания вуза государство предложило вам гарантированное трудоустройство от 1 до 3 лет на одном из предприятий/компаний (без возможности выбора предприятия/компании), вы приняли бы такое предложение?», положительных ответов дают больше студентов старших курсов, нежели первокурсников. (Рис. 1) Из предложенных причин, по которым они бы приняли предложение гарантированного трудоустройства, студенты и первого, и старших курсов склонны выбрать причину, что им не пришлось бы переживать о трудоустройстве. (Рис. 2) И, наконец, на вопрос: «Как вы оцениваете предложение Д. Медведева?» большинство первокурсников ответило положительно. В то же время студенты старших курсов нейтрально отнеслись к этой идее, да и отрицательных голосов у старшекурсников больше, чем у студентов первого курса. (Рис. 3)

-

□ первокурсники

-

□ студенты старших курсов

Рис. 2

□ другое

□ я получил бы ценный опыт

□ не пришлось бы переживать о

% трудоустройстве

По моему мнению, представляется возможным введение частично практики распределения. В современных условиях можно было бы сделать подобную процедуру, только не на три года, как было до того, а например, в течение одного года. Лучше предлагать распределение по желанию, то есть не обязательно, а по собственному обращению молодого специалиста. При таком распределении учитывать успеваемость, творческие достижения. Данная мера будет призвана гарантированно обеспечить пусть небольшой, но все-таки нужный и полезный срок работы по специальности.

С какими же проблемами сталкиваются сегодня дипломированные специалисты? Одним из главных препятствий при трудоустройстве по окончании ВУЗа для многих «вчерашних» студентов является отсутствие опыта работы. В условиях функционирования рынка трудовых ресурсов основным критерием в оценке выпускников профессиональных образовательных учреждений становится их реальная профессиональная квалификация и компетентность, обеспечивающие конкурентоспособность и профессиональную мобильность специалиста .Казалось бы, какой может быть опыт работы у бывшего студента по своей специальности к концу учебы? Ведь, у него не было пока диплома, а если и имелся опыт работы, то, скорее всего, это был опыт курьера, разносчика, официанта и другие специальности, обычно предлагаемые студентам службами занятости в качестве дополнительного заработка в период обучения. Возникает парадокс, но, к сожалению, зачастую данное обстоятельство оставляет многих дипломированных специалистов без работы и вынуждает срочно менять сферу деятельности и работать не по специальности.

Сегодня работодатель ставит довольно высокую планку молодым специалистам. У каждой кампании или предприятия свои требования, но часто они представляют собой большой список желательных качеств для своего потенциального сотрудника. Самыми основными: наличие опыта работы, профессионализм, умение применять полученные теоретические знания на практике, способность принимать решения. Естественно и понятно желание работодателей иметь у себя на работе грамотного, компетентного и ответственного сотрудника, но возникает вопрос: как же приобрести опыт и соответственно наработать профессионализм совсем еще молодому специалисту, «вчерашнему» студенту, если без опыта работы его не берут практически никуда?

Более того, одной из проблем является то, что многие выпускники ВУЗов, получившие хорошую теоретическую основу в своем учебном заведении, не в состоянии применить их на практике. Это не вопрос только какой-то отдельной специальности или же ВУЗа, а общая проблема. Данный факт подтверждается материалами интернет-конференции:

«… более 50 % руководителей-работодателей считают уровень подготовки выпускников филиала и других российских ВУЗов примерно одинаковым. Среди качеств, которых не хватает выпускникам, руководители выделили, прежде всего, профессиональные знания. Данное противоречие можно, скорее всего, объяснить тем, что под нехваткой профессиональных знаний руководители подразумевают недостаток практических навыков, т.е. опыта работы» [5].

Для решения проблемы, связанной с трудоустройством выпускников после ВУЗов, можно и даже следует обратить особое внимание на опыт российской столицы — города Москвы. Как известно, количество столичных ВУЗов огромно, а, следовательно, каждый год различные службы, в том числе и государственные, сталкиваются с проблемой большого количества заявок по трудоустройство. Руководитель столичного департамента труда и занятости населения Олег Нетеребский прокомментировал данный вопрос и рассказал, что власти Москвы в ближайшем будущем намереваются разработать особую программу. Согласно ей «…выпускник столичного вуза сможет получить работу там, где он в период студенчества проходил стажировку» [3].

Более того, было также отмечено, что «на порядок увеличена программа стажировки выпускников учебных заведений, а также увеличены объемы временной занятости студентов. В итоге из общего количества обратившейся молодежи в службу занятости в этом году 24 тысячи человек нашли временную работу в свободное от учебы время» [3].

Итак, общий вывод из вышеперечисленного, как пояснил и сам руководитель столичного департамента труда и занятости населения, это стремление и идея объединить два направления — поиск подработки во время учебы и работы для выпускников, чтобы временная работа стала стажировкой для будущего специалиста.

Данная задумка представляется довольно перспективной и особенно важной для нынешних выпускников. Возможность прихода в качестве работника на место своей стажировки – это хорошее подспорье для «новоиспеченного» специалиста. От него смогут выиграть все: и работодатели, и «вчерашние» студенты.

Во-первых, проходя стажировку в той или иной кампании студент, ещё во время учебы, начинает применять на практике, полученные теоретические знания.

Во-вторых, он имеет возможность окунуться в непосредственный рабочий процесс и тем самым осознать принципы своей будущей специальности, что представляется весьма проблематичным посредством лишь изложения и выучивания учебных дисциплин.

В-третьих, у студента есть шанс проявить себя. Ответственный подход к работе, творческое мышление, коммуникабельность и многие другие качества – это неоспоримые доводы к тому, чтобы именно такой молодой специалист позже, после получения диплома, получил приглашение и пришел в ту же кампанию или организацию, в которой себя зарекомендовал.

И, наконец, такой важный на сегодняшний день критерий для соискателя, который указывают многие работодатели, — умение принимать решения и ориентироваться в порой довольно стремительно меняющихся обстоятельствах – также приобретается в ходе практики и стажировок.

Что же касается самих работодателей, то они безусловно будут иметь выгоду от данного проекта.

Предоставляя в своих кампаниях или организациях возможность стажировок, тем самым смогут отбирать себе заранее будущих работников.

Кроме того, во время стажировки, работодатель, обучая студента, показывает какие требования именно его организации, теоретические навыки и качества в большей степени нужны ему. То есть, работодатель как бы готовит себе работника, уже приспособленного к его требованиям.

Работодателям же стоит отказаться от стереотипа, что «вчерашний» студент – это не самый лучший работник. Да, у него нет опыта. Да, его придется в первое время обучать, как может показаться, простым вещам в той или иной области. Но наряду с этим существует большое количество молодых дипломированных специалистов, «вчерашних студентов», которые действительно хотят работать и готовы «учиться» работать. Многие студенты еще во время учебы активно проявляют себя в исследовательских проектах, проводимых как своими университетами и другими, разрабатывают научные идеи и внедряют инновации. Более того, не следует забывать, что молодое поколение – это потенциал, который ни в коем случае нельзя бросать на произвол судьбы или же игнорировать в силу его малого опыта или отсутствия такового. Нужно дать шанс приобрести профессию и в дальнейшем найти работу по специальности.

И, конечно же, следует проявлять активность и самим студентам. Не нужно надеяться на то, что получив диплом, сразу же выстроится очередь из работодателей, желающих взять на работу свежеиспеченного специалиста. Следует проявлять себя и во время учебы, стараться успевать по предметам, по возможности искать подработку во время учебы, но не в ущерб ей. Нужно осознать, что залог получения любой работы – это, прежде всего, наличие ответственности, способности принимать решения и компетентности в той или иной области.

К рассматриваемой проблеме нужен системный подход. Более того, сама по себе тематика образования не может рассматриваться в отрыве от, во-первых, от всей системы работы с подрастающим поколение, начиная с младших классов, и во вторых, в отрыве от того, как развивается экономика и какие условия создаются для самореализации молодых ребят.

Предложения вернуть практику обязательного распределения студентов после окончания вузов в последнее время звучат довольно часто. Поэтому вопрос гарантированного трудоустройства остается перспективным, и, возможно, в будущем практика трудоустройства по распределению будет внедрена, видоизмененной и адаптированной к современным социально-экономическим условиям.