Гармония белого и синего: история и эстетика китайского фарфора и гжели

Автор: Ланина А.А., Дандарон М.Б.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного института культуры @vestnikvsgik

Рубрика: Искусствоведение

Статья в выпуске: 2 (34), 2025 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена рассмотрению бело-синего фарфора, его происхождению в Древнем Китае, путям его развития, распространения и влияния на керамическое и фарфоровое производство в мире, включая русский народный промысел – гжель, прославившийся своей уникальной бело-голубой традиционной росписью. В статье представлено описание исторических, художественных особенностей изделий, проанализирована их символическая и смысловая наполненность. Обозначены особенности и основные причины возвышения китайского бело-синего фарфора цинхуа, приведено его сравнение с гжелью по символике, формам, технике исполнения. Дан сравнительный анализ знаменитых образцов художественных керамических изделий, принадлежащих к разным культурам, соотнесены и выделены их особенные эстетические качества, которые обусловливают их непреходящую художественную ценность, что повышает актуальность исследования.

Керамика, бело-синий фарфор, Китай, гжель, эстетика

Короткий адрес: https://sciup.org/170209455

IDR: 170209455 | УДК: 738.1(091)(510) | DOI: 10.31443/2541-8874-2025-2-34-40-47

Текст научной статьи Гармония белого и синего: история и эстетика китайского фарфора и гжели

Корни бело-голубого стиля. Китай

Работа с глиной стала неотъемлемой частью человеческой культуры еще на заре ее зарождения. Глина – пластичный материал, обладающий способностью к лепке, способствовал к творческой деятельности, что сделало материал интересным для использования и дальнейшего развития в бытовых целях. Ремесло, связанное с работой с ней, получило название керамика.

Керамика определяется как «изделия и материалы, полученные спеканием глин и их смесей с минеральными добавками, а также окислов и других неорганических соединений» [5].

Самые первые образцы керамики датируются 27–30 тыс. лет назад (стоянка Дольни Вестонице, Чехия). В эту эпоху начали появляться сосуды, горшки и первые фигурки, так называемые палеолитические венеры. Позднее человек научился обжигать глину, что сделало изделия более прочными и функциональными. Он начал украшать их различными узорами-засечками, а затем и росписью, которая имела региональные отличия.

У керамики как направления декоративно-прикладного искусства не было как такового единого центра развития. Она распространялась в той или иной степени везде, где был доступ к природному материалу глине. Особое место в мировой культуре заняли образцы из Египта, Греции, Китая. Последней из них – культуре Китая принадлежит создание уникального направления, которое стало прорывом в искусстве керамики, речь идет о фарфоре.

Фарфор – это «белый плотный керамический материал, получаемый спеканием массы из огнеупорной глины, каолина, полевого шпата, кварца» [6]. Путь к его освоению был очень долгий. Самыми первыми на него вступили китайские мастера еще с эпохи ранних государств (Шань, 1700–1050 гг. и Чжоу, 1050–221 до н. э.) с освоения каолиновых глин. Только в VI в. была освоена техника «настоящего фарфора». Одним из видов данного вида керамики, который получил особое распространение, был фарфор цинхуа. Его отличительной особенностью является сочетание синей росписи на белом фоне.

Исследователи отмечают, что подобный художественный мотив возник первоначально в Западной Азии. Здесь глубокий синий оттенок лазурита и сам минерал играли важную роль, сравнимую с важностью нефрита для китайской культуры. Местные мастера стремились освоить технологии воспроизведения синего цвета в оформлении культовых и бытовых предметов, что привело к созданию красок на основе кобальта искали способы для использования подобного синего цвета. В результате они использовались и для керамических изделий. В ходе развития торговых отношений Китая со странами Западной Азии появилась возможность доступа к этому сырью и техникам для развития собственной листика, известная как фарфор цин-керамики [8]. Постепенно сформи- хуа, которая при обрела высокую ровалась собственная народная сти- ценность [2].

Бело-голубая ваза (г. Цзиндэчжэнь, династия Мин

Юнлэ, 1403–1424)

Сине-белая тарелка

(г. Цзиндэчжэнь, 1271–1368)

Как отмечает Люй Цзечжан [2], на это есть три причины: централизованность в г. Цзиндэчжэнь, эстетические качества, особенности китайской живописи, влияющие на художественное и смысловое наполнение предметов.

Производство и развитие фарфора сконцентрировалось в г. Цзин-дэчжэнь. Для развития данной технологии и последующего процветания государства и его культуры со стороны правителей оказывалась всесторонняя поддержка. Это привело к тому, что тут сосредоточились различные талантливые мастера со всего Китая, которые своими способностями и умениями обо- гащали традиции бело-синего фарфора.

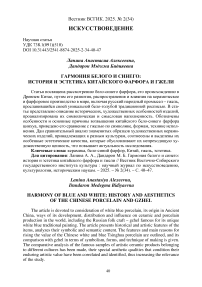

В основе сюжетов цинхуа лежали традиционные мотивы китайской живописи – растительные орнаменты, геометрические фигуры и сценки повседневной жизни. Эти мотивы подчеркивают связь с природой и культурой, придавая изделию особую значимость. Кроме того, автор отмечает и более глубокую сторону подобных композиций. В них он просматривает «изысканность, созерцательность и поэтичность», присущие китайской философии. Стоит отметить, что само сочетание белого и синего является одним из самых гармоничных в природе. Голубое небо и облака, снег;

морская пена и цвет морской волны – эти ассоциации создают ощущение покоя, чистоты. Поэтому изделие с таким сочетанием цветов приносит определенное эстетическое удовольствие.

Таким образом, распространению китайского бело-синего фарфора послужили не только исторические предпосылки, но и сами художественно-эстетические качества.

В ходе торговли фарфор цинхуа оказался и в Европе, где он получил популярность и начал цениться на вес золота. Западные мастера долгое время пытались создать собственный фарфор, способный конкурировать с восточным оригиналом. Лишь в XVIII в. усилия увенчались успехом. Первым крупным достижением стало открытие секрета изготовления твердого фарфора немецким химиком Иоганном Фридрихом Бетге-ром в 1708 г. Произошло это событие в Мейсене (Германия), где впоследствии появилась знаменитая Мейсенская мануфактура и массовое производство европейского фарфора. Развивалось производство и в других государствах: Франция (Севрская фабрика), Англия (Стонтон-Холл), делфтский фарфор [1].

Изначально мотивы западного фарфора включали копии китайских изделий, поскольку спрос на такие вещи был велик. Исследователи отмечают, что на первых этапах их стилистика явно уступала в тонкости и художественности восточным работам. Постепенно техника росписи совершенствовалась, появились новые мотивы и орнаменты, адаптированные под культуру и вкусы европейского населения: французские фабрики создавали изящные сервизы с тонкими орнаментами, немецкие – подчеркивали строгость линий и симметрию, английские – предпочитали натуралистические мотивы и т. д. Одним из интересных ремесел, попавших под влияние этого бело-голубого мотива, была и гжель.

Гжель – путь развития

Данное ремесло возникло в с. Гжель в Подмосковье. Само название, предположительно, происходит от глагола «жечь», что и отсылает к гончарному искусству, которому здесь занимались с древности. Народные умельцы изготавливали различные фигурки, посуду и прочие изделия. Изначально это было название лишь одной деревни, а со временем распространилось и на объединение из тридцати поселений.

Гжельская глина высоко ценилась с середины XVII в. В 1663 г. царь Алексей Михайлович издал указ «во Гжельской волости для аптекарских и алхимических сосудов приискать глины, которая глина годится к аптекарским сосудам» [4; 9, с. 39]. Уже в XVI–XVII вв. жители села занимались производством кирпича, черепицы и простой посуды, постепенно развивая мастерство обработки глины. Произведения того периода представляли собой предметы в технике майолики с полихромной росписью из пяти цветов – желтый, зеленый, лилово-коричневый, синий, белый [3]. Сервизы в тот период не встречались, а товары были чаще штучные, кустарные. Мотивы работ того периода были наполнены скорее не привычными растительными и геометрическими орнаментами, а около лубочными сюжетными изображениями, от которых однако позднее мастера отошли.

В начале XIX в. открытие местонахождения серой глины и внедрение новой технологии изготовления полуфаянса привели к значительному утончению керамических изделий. Пожалуй, одной из уникальных для данной местности форм были кумганы — сосуды с узким горлышком, носиком для воды, ручкой и крышкой. Эта форма была позже восстановлена в XX в. как традиционная форма керамики. Кроме того, традиционными формами являются кувшины и квасники. Именно в этот же период гжель сначала переходит на монохромную роспись, а затем и на полностью синюю. С одной стороны – влияние европейской моды, с другой – специфические особенности так как многоцветные работы не могли проходить высокотемпературный обжиг, потому как пигменты и краски разрушались.

Гжельская цветная майолика XVIII в. (кумган)

Бело-синяя гжель

В первой половине XX в. производство пришло в упадок, но в 1940– 1950-е гг. возродилось благодаря исследованиям искусствоведа А. Б. Салтыкова и работам московской художницы Н. И. Бессарабовой. Опираясь на наследие гжельской майолики и полуфаянса, были созданы новые формы предметов и обучены старинной технике новые мастерицы [4]. Так это ремесло-производство продолжает развиваться и по сей день.

Китайская и гжельская белосиняя эстетика

Сохранение и популяризация бело-синей керамики в разных ее видах, стилях, техниках выглядит как тенденция, нежели случайность. В своем роде многие народные виды творчества отсылаются к мимесису (природоподражанию), а значит, и к природе, гармонии. Белый и синий не всегда являются знаковыми цветами для культур, но часто входят в круг сакральных. Голубые узоры на светлом фоне символизируют чистоту, свежесть и красоту, что придает изделиям особый смысл и эмоциональную окраску.

Китайская живопись на фарфоре — это искусная техника, которая отражает в некоторых случая больше, чем просто красивый сюжет, а скорее, умонастроение, размышление, красоту момента, запечатленную в нечто более долговечном, чем, к примеру, изображаемый цветок. Встречались в декоративных композициях и другие элементы: растения, волны, драконы, птицы, сюжетные сценки и т. д. Такие предметы не только красивы, но и имеют художественную ценность.

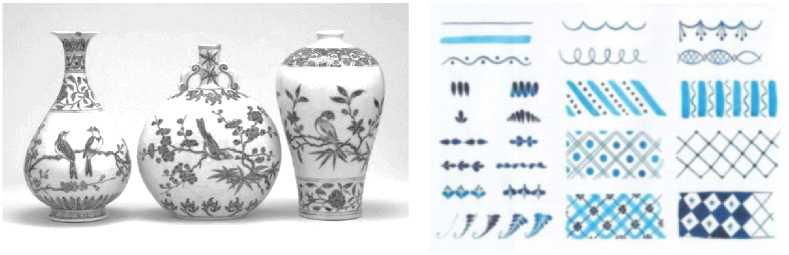

В гжельской росписи как росписи существуют свои классические элементы и даже свои прописи, что указывает на некую каноничность. Как уже сказано, самыми привычными и распространенными мотивами на сегодняшний день являются растительные и геометрические орнаменты. Например, шашечки, сетки, волны, завитки, капельки, усики, жемчужинки. Одни из главных символов – синяя роза-пион, а точнее – агашка. Кистевая техника делает каждое изделие уникальным. Мазки придают гжель особенный шарм, живость, экспрессивность. «Произведения искусства данного направления стремятся выразить изображение реальной жизни и стремления к счастливой жизни, давая людям ощущение простоты, уюта и тепла» [7]. Гжель по-своему живая и яркая, что позволяет также проникнуться положительными эмоциями.

Китайский фарфор династии Мин

Элементы росписи гжель

Каждая культура, пропуская через себя изначальный природный образ, создает новый зрительный опыт, наделенный смыслом и символикой, который, несомненно, приносит эстетическое удовольствие. Стили в разных культурах имеют различия по настроению, технике исполнения и прочтению, но все они обладают эстетической художественной ценностью для мирового наследия.

Вывод

Таким образом, сочетание белого и синего в керамике остается актуальным и по сей день. Пройдя длительный путь, зародившись в Азии и распространившись по всем уголкам мира, бело-синяя эстетика развивалась на протяжении всей истории культуры человечества. Неза-бвенность красоты бело-голубой керамики говорит о ее непреходящей эстетической ценности во все времена. Художественная наполненность, символика, читающаяся в ее форме, совершенстве исполнения и цвете доставляет эмоциональный отклик при ее лицезрении для представителей разных культур. Это является причиной актуальности данного вида искусства и его развития и совершенствования в условиях современного мира.