Гармония гласных в говорах теленгитского диалекта алтайского языка

Автор: Бидинова Аина Краевна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Языкознание

Статья в выпуске: 2 т.15, 2016 года.

Бесплатный доступ

Описана система гармонии гласных в кош-агачском и улаганском говорах теленгитского диалекта алтайского языка. Анализ гармонии гласных показывает в исследуемых говорах более последовательную губную гармонию гласных с узким вокализмом, нежели в нормированном алтайском языке. Выявленная сингармоническая система говора Улаганского района показывает такие сингармонические модели, не свойственные говору Кош-Агачского района и литературному языку, где губная гармония гласных прослеживается только по узким вокальным компонентам. В говоре Кош-Агачского района встречаются случаи, где после фонемы широкий гласный реализуется в огубленных вариантах, что не прослеживается в говоре Улаганского района и в алтайском литературном языке. Исследование гармонии гласных в данных говорах выявляет специфические особенности, с одной стороны объединяющие данные говоры, противопоставляя их литературному языку, с другой стороны выявляющие особенности каждого из них. В обоих говорах гармония гласных определяется своими дифференциальными признаками, основывающимися на различных сингармонических моделях, что позволяет выделить их среди других говоров алтайского языка.

Диалект, говор, литературный язык, гармония гласных

Короткий адрес: https://sciup.org/147219529

IDR: 147219529 | УДК: 811.512.151’34

Текст научной статьи Гармония гласных в говорах теленгитского диалекта алтайского языка

Теленгитский диалект является одним из южных диалектов алтайского языка, который распространен на территории Кош-Агачского и Улаганского районов Республики Алтай. В настоящее время в алтайском языке прослеживается тенденция к унификации ряда диалектных признаков, но при этом в составе говоров еще сохраняются определенные особенности. Единые фонетические, грамматические и лексические нормы, вводимые литературным языком, создают условие для развития общенародного языка и нивелировки его диалектов, но каждый населенный пункт обладает определенной языковой спецификой. В статье объединенные по наличию общих черт такие населенные пункты определяем как говоры, и называем их по административным районам. В теленгитском диалекте мы выделяем два говора – Кош-Агачского и Улаганского районов.

Целью статьи является описание системы гармонии гласных в говорах теленгитского диалекта и сопоставление полученного материала с алтайским литературным языком, который является общепринятой нормой письменного алтайского языка.

Гармония гласных в тюркских языках – это правило, определяющее последовательность гласных в слове при помощи ограниченного набора сингармонических моделей, имеющихся в данном языке. Выбор той или иной модели зависит от качества гласной начального слога в слове. Совокупность всех сингармонических моделей образует сингармоническую систему этого языка [Черкасский, 1965; Селютина 2002. С. 84].

В тюркских языках принято различать небную (палатальную) и губную (лабиальную) гармонию гласных. В соответствии с законом небной гармонии гласных, в пределах тюркской словоформы могут дистантно сочетаться гласные только одного сингармонического ряда – твердого или мягкого. В соответствии с идеальной моделью губной гармонии гласных в словоформе должны дистантно сочетаться либо только огубленные гласные, либо только

Бидинова А. К. Гармония гласных в говорах теленгитского диалекта алтайского языка // Вестн. НГУ. Серия: История, филология. 2016. Т. 15, № 2: Филология. С. 75–80.

ISSN 1818-7919. Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2016. Том 15, № 2: Филология

неогубленные гласные [Селютина 2002: 84-85]. Но в большинстве тюркских языков имеются многочисленные несоответствия этой ожидаемой закономерности.

Палатальная гармония гласных в рассматриваемых говорах, как и во многих тюркских языках, соблюдается довольно последовательно, если гласная основы заднего ряда, например: таштарда ‘на камнях’, кырларда ‘ в горах’; балкаштаҥ ‘из глины’, кажаардаҥ ‘из двора=вашего’, канаттары ‘крылья=его’, талдарла ‘тальниками’, казанная ‘из котла’, ма-лаарга ‘скоту=вашему’.

Если же вокальный компонент основы слова гласная переднего ряда, то в данном случае в говоре Улаганского района присоединяются аффиксы с гласным смешанного ряда а , что не свойственно для говора Кош-Агачского района и литературного алтайского языка (табл. 1).

Таблица 1

Палатальная гармония в говорах теленгитского диалекта и в алтайском литературном языке

|

Говор Улаганского района |

Говор Кош-Агачского района, алтайский литературный язык |

|

ийттарга |

ийттерге ‘собакам’ |

|

эмдарла |

эмдерле ‘лекарствами’ |

|

эттак |

эттеҥ ‘из мяса’ |

|

кийиста |

кийисте ‘на войлоке’ |

|

белаарга |

белеерге ‘на спину=вашу’ |

|

ийиндараар |

ийиндереер ‘плечи=ваши’ |

Понятие смешанный ряд впервые выделяет В. М. Наделяев в векторной классификации гласных [1980. С. 28–32].

Лабиальные широкие гласные в алтайском литературном языке, в отличие от некоторых тюркских языков образуют особую сингармоническую модель. Иначе говоря, огубленность фонемы начального слога в слове влияет на выбор аллофонов неначальных слогов, например: колдорло ‘руками’, колдордо ‘в озерах’, чолдордо ‘в степях’, ]олдордок ‘из дорог’.

Если в говоре Кош-Агачского района, так же как и в литературном языке, после широких огубленных следует широкий огубленный гласный, то в говоре Улганского района после широких огубленных следует широкий неогубленный (табл. 2).

Таблица 2

Гармония гласных в словах с широким лабиальным о в говорах теленгитского диалекта и в алтайском литературном языке

|

Говор Улаганского района |

Говор Кош-Агачского района, алтайский литературный язык |

|

койлар |

койлор ‘овцы’ |

|

]остар |

]остор ‘плахи’ |

|

отла |

отло ‘с огнем’ |

|

тойга |

тойго ‘на свадьбу’ |

Гласный компонент ӧ в первом слоге слова в говоре Улаганского района так же не обуславливает выбор огубленного аллофона, если гласный второго слога широкий, в отличие от говора Кош-Агачского района, где огубленный гласный ӧ начального слога слова определяет выбор огубленных аллофонов неначальных слогов (табл. 3).

Таблица 3

Гармония гласных с широким лабиальным ӧ в говорах теленгитского диалекта и в алтайском литературном языке

|

Говор Улаганского района |

Говор Кош-Агачского района, алтайский литературный язык |

|

бостар |

бостор ‘ткани’ |

|

бокла |

бокло ‘крышкой’ |

|

торда |

тордо ‘на почетном месте’ |

|

состарга |

состорго ‘словам’ |

Фонема ӱ в начальном слоге слова в говоре Улаганского района определяет в последующих слогах наличие широкой а аллофона смешанного ряда, тогда как в говоре Кош-Агачского района и в литературном языке функционируют варианты с фонемой е переднего ряда (табл. 4).

Таблица 4

Гармония гласных в словах с узким лабиальным у в говорах теленгитского диалекта и в алтайском литературном языке

|

Говор Улаганского района |

Говор Кош-Агачского района, алтайский литературный язык |

|

куйуга |

куйуге ‘зятю’ |

|

усла |

усле ‘салом’ |

|

уйда |

ӱйде ‘дома’ |

|

тунукак |

тунуктек ‘из дымового отверстия’ |

Однако в речи носителей говора Кош-Агачского района села Джазатор после фонемы ӱ широкий гласный всегда реализуется в огубленных аллофонах (табл. 5).

Таблица 5

Особенности гармонии гласных в словах с узким лабиальным ӱ в говоре с. Джазатор Кош-Агачского района

|

Говор Кош-Агачского района (с. Джазатор) |

Говор Улаганского района |

Алтайский литературный язык |

|

тӱндӧ |

Тунда |

тунде ‘ночью’ |

|

кӱндӧр |

Кундар |

кундер ‘дни’ |

|

кӱлдӧ |

Кулда |

кулде ‘в золе’ |

|

кӱргӧ |

Курга |

курге ‘к мосту’ |

Наличие огубленных фонем о , о , у , у в начальном слоге слова в рассматриваемых говорах определяет наличие в последующих слогах узких огубленных аллофонов у , у . В литературном письменном языке в этой позиции требуется неогубленный гласный (табл. 6).

Таблица 6

|

Говор Кош-Агачского и Улаганского районов |

Алтайский литературный язык |

|

колу |

колы ‘рука=его’ |

|

]олу |

]олы ‘дорога=его’ |

|

боругу |

бОруги ‘шапка=его’ |

|

буду |

буды ‘нога=его’ |

|

куну |

куни ‘день=его’ |

|

]узун’ |

]узик ‘лицо=твое’ |

Лабиальная гармония гласных в говорах теленгитского диалекта и в алтайском литературном языке

Узкие огубленные аллофоны второго слога встречаются в спонтанной речи носителей данных говоров, но при осознанном отдельном произнесении того или иного слова, говорящие предпочитают варианты с узкими неогубленными гласными ы , и , объясняя это как правильный вариант, поскольку огубленные гласные первого слога в алтайском литературном языке обуславливают выбор только неогубленных узких вариантов.

На основе работы И. Я. Селютиной [2004] составлена таблица сингармонических цепочек (СЦ) говоров теленгитского диалекта и литературного алтайского языка в двуслоговых именных словоформах, состоящих из однослогового корня и одного словоизменительного показателя, в данном случае аффикса дательного падежа, имеющего в своем составе широкий гласный, и аффикса личной принадлежности 3-го лица ед. ч., имеющего в своем составе узкий гласный (табл. 7).

Сингармонические цепочки в говорах теленгитского диалекта и алтайского литературного языка

Таблица 7

|

Говор Кош-Агачского района |

Говор Улаганского района |

Алтайский литературный язык |

|||

|

СЦ |

Словоформа |

СЦ |

Словоформа |

СЦ |

Словоформа |

|

а-а |

башка ‘голове’ |

а-а |

башка |

а-а |

башка |

|

а-ы |

башы ‘голова его’ |

а-ы |

бажы |

а-ы |

бажы |

|

ы-а |

кыска ‘девушке’ |

ы-а |

кыска |

ы-а |

кыска |

|

ы-ы |

кысы ‘девушка его’ |

ы-ы |

кызы |

ы-ы |

кызы |

|

о-о |

колго ‘руке’ |

о-а |

колга |

о-о |

колго |

|

о-ы о-у |

колы / колу ‘рука его’ |

о-ы / о-у |

колы / колу |

о-ы |

колы |

|

у-а |

кушка ‘птице’ |

у-а |

кушка |

у-а |

кушка |

|

у-у у-ы |

кушы / кушу ‘птица его’ |

у-у у-ы |

кужы / кужу |

у-ы |

кужы |

|

э-э |

этке ‘мясу’ |

э-а |

этка |

э-э |

этке |

|

э-и |

эди ‘мясо его’ |

э-и |

эди |

э-и |

эди |

|

и-э |

иске ‘следу’ |

и-а |

иска |

и-э |

иске |

|

и-и |

иси ‘след его’ |

и-и |

изи |

и-и |

изи |

|

0-0 |

колго ‘озеру’ |

о-а |

кОлга |

0-0 |

колго |

|

0-и о-у |

кОли /колу ‘озеро его’ |

О-и о-у |

кОли / кОлу |

0-и |

коли |

|

у-э у-0 |

кунге / кунго ‘солнцу’ |

у - а |

кунга |

у-э |

кунге |

|

у-и у-у |

куни /куну ‘солнце его’ |

у-и у-у |

куни / куну |

у-и |

куни |

Таким образом, мы получаем следующую совокупность сингармонических моделей говоров теленгитского диалекта и алтайского литературного языка, которые составляют междиалектные сингармонические варианты алтайского языка.

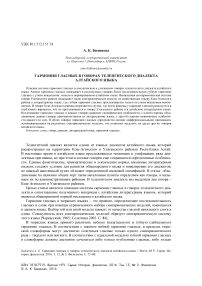

В литературном языке представлены четыре сингармонические модели – две трехзначные, и две однозначные 1:

о

О

ы

и

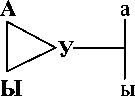

Говор Кош-Агачского района отражает шесть сингармонических моделей, две из которых двухзначные, четыре – однозначные:

А а о а Э э ӧ э ~ ӧ

О У Ӧ Ӱ

Ы ы у (~ы) у И и ӱ (~и) ӱ

Говор Улаганского района представлен четырьмя двузначными сингармоническими моделями:

А а О а Э ä Ӧ ä

Ы ы У у (~ы) И и Ӱ ӱ (~и)

Как видно из приведенных данных, в говорах соблюдается более последовательная губная гармония гласных с узким вокализмом, нежели в нормированном алтайском языке, где огубленные гласные начального слова требуют появления в последующих слогах узких неогубленных гласных.

Выявленная сингармоническая система говора Улаганского района показывает такие сингармонические модели, не свойственные говору Кош-Агачского района и литературному языку, согласно которым огубленность фонем о и ӧ начального слога не предполагает выбор огубленных гласных, поскольку гармония гласных соблюдается только по признаку ряда. Следовательно, в данном говоре губная гармония гласных прослеживается только по узким вокальным компонентам.

Таким образом, анализ гармонии гласных в исследуемых говорах показывает специфические особенности, с одной стороны объединяющие данные говоры, противопоставляя их литературному языку, с другой стороны выявляющие особенности каждого из них.

В обоих говорах гармония гласных определяется своими дифференциальными признаками, основывающимися на различных сингармонических моделях, что позволяет выделить их среди других говоров алтайского языка. Данный алгоритм показывает широту и разнообразие междиалектных сингармонических систем алтайского языка.

Список литературы Гармония гласных в говорах теленгитского диалекта алтайского языка

- Наделяев В. М. Артикуляционная классификация гласных // Фонетические исследования по сибирским языкам. Новосибирск, 1980. С. 3-91.

- Селютина И. Я. Фонетика языков народов Сибири. Горно-Алтайск, 2002.

- Черкасский М. А. Тюркский вокализм и сингармонизм. Опыт историко-типологического исследования. М., 1965.