Гармонизация развития ресурсного региона: системный подход (на примере Кузбасса)

Автор: Фридман Юрий Абрамович, Речко Галина Николаевна, Логинова Екатерина Юрьевна

Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu

Рубрика: Фундаментальные исследования пространственной экономики

Статья в выпуске: 3 т.7, 2019 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена проблемам гармонизации развития ресурсной территории (региона). В современной научной литературе под ресурсными территориями, как правило, понимаются регионы, где добываются нефть и природный газ. В рамках данной статьи в качестве объекта исследования предстает Кемеровская область - Кузбасс, где нет ни нефти, ни природного газа, а базовой отраслью является угольная. Авторы указывают на то, что отсутствие консенсуса между властью и бизнесом по вопросам перспективного развития региона может стать причиной деградации его экономики даже в условиях явных успехов в развитии добычи и переработки угля. Кузбассу стратегически важно создать эффективную инфраструктуру трансформации развития угольной отрасли в общеэкономическое развитие региона. Авторы статьи с учетом изучения мирового и российского опыта процессов гармонизации предлагают концептуальную систему механизмов согласования интересов сырьевого бизнеса и ресурсной территории. Она построена на базе выделения, оценок и запуска механизмов гармонизации в «точках соприкосновения» угольной отрасли и региона. В качестве таких механизмов выступают: во-первых, смещение в регион центра принятия решений об освоении минерально-сырьевых ресурсов, непосредственно к местам добычи угля; во-вторых, эффективное налоговое администрирование; в-третьих, рост локализации; в-четвертых, развитие региональной инфраструктуры; в-пятых, новый экологический стандарт региона; в-шестых, справедливый социальный стандарт региона. В основе рассматриваемой концепции лежит необходимость внедрения в управление отраслью таких бизнес-моделей, которые гармонировали бы с интересами территории. При этом, в свою очередь, территория построение новой экономики должна начинать с создания новых стандартов, в которые заложены требования к бизнесу.

Ресурсная территория, отрасль, кузбасс, гармонизация, точки соприкосновения, локализация, налоги, стандарты, центры управления

Короткий адрес: https://sciup.org/149131348

IDR: 149131348 | УДК: 332.14 | DOI: 10.15688/re.volsu.2019.3.4

Текст научной статьи Гармонизация развития ресурсного региона: системный подход (на примере Кузбасса)

DOI:

Ключевой проблемой для большинства российских сырьевых (ресурсных) регионов служит отсутствие согласия между бизнесом и властью по вопросам развития территории. Это приводит к ее деградации даже в условиях явных успехов в базовых отраслях (см., например, [Басарева, Михеева, 2017]), как происходит сегодня в Кемеровской области – Кузбассе, главном центре отечественной угольной отрасли. К сожалению, ни на уровне России, ни на уровне ее отдельных регионов пока нет целостного понимания, как на деле превратить успешное развитие сырьевой отрасли в общеэкономическое развитие. Среди причин – нехватка понятных всем акторам регионального экономического пространства инструментов конвертации эффектов от освоения минерально-сырьевых ресурсов в эффективность экономической системы.

Выход из сложившейся ситуации в Кузбассе, на наш взгляд, заключается, во-первых, в пе- резагрузке всей системы взаимоотношений угольной отрасли и территории на «входе» в регион. Во-вторых, в реализации в Кемеровской области принципов гармоничного развития сырьевого региона, что представляется важным в контексте повышения конкурентоспособности территории, для чего необходимо выделить «точки соприкосновения» угольной отрасли и региона, наметить механизмы разрешения конфликтов. Это позволит сформировать эффективную модель развития Кузбасса на долгосрочную перспективу.

Общая проблема частного характера

Проблемы гармонизации в мире начали активно изучать в начале 1990-х годов. В тот период возникли знаменитые теории «ресурсного проклятия» [Sachs, Warner, 1995; Ploeg, 2011]. Затем благодаря успехам ресурсных экономик Канады, Австралии, Норвегии и других стран появились работы, доказывающие, что «ресурсное прокля- тие» не есть неизбежность [De Ferranti et al., 2002]. И, например, мировой опыт свидетельствует, что горная промышленность вполне способна и сегодня выполнять функцию «двигателя роста» для национальной и региональной экономик [Кондратьев, 2016]. В числе примеров – Чили: эта латиноамериканская страна на протяжении 20 лет оставалась самой быстроразвивающейся на континенте.

Между тем единых механизмов рыночного саморегулирования, которые бы обеспечивали гармонию интересов бизнеса и сырьевых регионов, не существует. Каждая страна решает эти проблемы индивидуально. В России практически в каждом регионе, включая и Кемеровскую область, накоплен опыт использования разных инструментов взаимодействия бизнеса и территории. И в большинстве случаев в их основе лежат некие неформальные договоренности региональной власти и бизнеса. Но наши исследования (см., например, [Фридман, Речко, 2011; Fridman, Rechko, Loginova, 2015]) и опыт Кузбасса показывают, что при определенных условиях власть и бизнес могут найти механизмы согласования интересов для гармонизации развития ресурсной территории [Крюков и др., 2017].

Противоречия между отраслью и территорией в Кузбассе возникли не сегодня и не вчера. Они были «заложены» в саму парадигму развития угольной отрасли:

– в 1994–2016 гг. в угольной отрасли страны была реализована мощная, продуманная программа реструктуризации. Совместно со Всемирным банком, Международным валютным фондом, Институтом Гувера российские специалисты воплотили в жизнь вариант «мягкой» ликвидации неэффективных угольных мощностей. За десять лет в отечественной угольной промышленности изменилась технология добычи, система управления и механизм финансирования отрасли;

-

– подавляющее большинство угольных предприятий, несмотря на смену собственников, оказались под управлением высококвалифицированных специалистов, хорошо знающих специфику кузбасских месторождений;

-

– значительная часть угледобывающих мощностей в регионе попала под контроль крупных вертикально-интегрированных компаний (СУЭК, ЕВРАЗ, ММК, Мечел, УГМК), что способствовало встраиванию кузбасского угля в глобальные рынки и снизило зависимость добычи угля от падения его потребления внутри России;

-

– на фоне нефтяного и газового бумов доходность в угле была относительно низкая – и, как следствие, государство просто не обращало на него внимания с точки зрения фискальной нагрузки;

– регион, в начале 2000-х гг. объявивший уголь стратегической отраслью, проявил «мягкость» в выработке требований к ее развитию на территории одновременно по нескольким направлениям «соприкосновения интересов», особенно в части соблюдения социального и экологического стандарта территории.

Итоги развития угольной отрасли и территории в период 2007–2017 гг. выглядят весьма «впечатляюще»: добыча угля выросла в 1,3 раза, валовой региональный продукт снизился на 8 %, реальная начисленная заработная плата выросла на 18 %, реальные располагаемые денежные доходы населения уменьшились на 24 %.

Платформа гармонизации

Вопрос гармонизации Кемеровской области как сырьевого региона в настоящее время приобретает особую актуальность, так как дальнейший рост угольной отрасли региона становится проектом национального уровня. Кузбассу за предстоящие 15 лет нужно будет нарастить добычу не менее чем на 100 млн т угля против 255,3 млн т, добытых в 2018 году.

Мы считаем, что для выхода из создавшегося положения Кузбассу нужно сформировать эффективную инфраструктуру для трансформации развития угольной отрасли в развитие региона. Такой подход предполагает создание в Кемеровской области работоспособной системы гармонизации интересов сырьевого бизнеса и ресурсной территории. Она, во-первых, должна базироваться на принципах инклюзивной экономики [Pacetti, 2016], на вовлечении в процесс принятия решений всех участников экономического пространства, а также распределения рисков и ответственности между ними. Во-вторых, решать задачу улучшения бизнес-климата и перевода сырьевой экономики региона на «инновационные рельсы». Такая система в нашем понимании – это живая многоуровневая платформа, которая позволит уже в краткосрочной перспективе привести к «единому знаменателю» существующую практику множественных неформальных договоренностей между кузбасскими властями и представителями угольного бизнеса по большому спектру вопросов развития регио- на. А в среднесрочной и долгосрочной перспективе она способна обеспечить повышение конкурентоспособности Кемеровской области, привлечь новых инвесторов, стимулировать развитие научно-образовательного комплекса, социальной сферы и т. п. Причем эта платформа должна быть открытой, обладать способностью адаптироваться самой и стимулировать адаптацию участников регионального экономического пространства под изменяющиеся условия.

«Узловыми точками» каркаса платформы могут стать следующие ключевые, на наш взгляд, механизмы гармонизации (рис. 1).

Смещение в регион центра принятия решений об освоении минерально-сырьевых ресурсов, непосредственно к местам добычи угля. Такой подход, как нам представляется, позволит максимально учесть интересы территории, ее жителей. Формально он может выражаться, например, в правиле «двух ключей» при выдаче лицензий на право пользования недрами, на возвращении которого при угледобыче настаивают кузбасские власти. В настоящее время регион на деле не оказывает практически никакого влияния на выбор технологий добычи угля, не контролирует экологическую повестку дня, формы и методы организации бизнеса, уровень монетизации угля как минерального сырья. В то же время, если рассматривать этот вопрос шире и принимать во внимание опыт ресурсных стран, то речь надо вести о внедрении системы стратегического планирования в освоении минерально-сырьевой базы региона (для чего необходимо создать долгосрочную программу развития угольной отрасли Кемеровской области), которая поддерживается практикой заключения «лицензионных соглашений» между регионом и недропользователями еще до непосредственной разработки угольного участка. Документ должен содержать механизмы трансфера части получаемой при освоении месторождения стоимости в пользу территории, конкретизировать вклад недропользователя в обеспечение занятости населения, создание комфортных условий для проживания в регионе, включая развитие социальной сферы и решение экологических проблем, сопутствующих работе горной промышленности.

ДОБЫЧА УГЛЯ

смещение в регион центра принятия решений, непосредственно к местам добычи угля

эффективное налоговое администрирование рост локализации региональная инфраструктура новый экологический стандарт региона

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА

Рис. 1. Фрагмент модели гармонизации развития сырьевой отрасли и территории: механизмы гармонизации

Примечание. Составлено авторами.

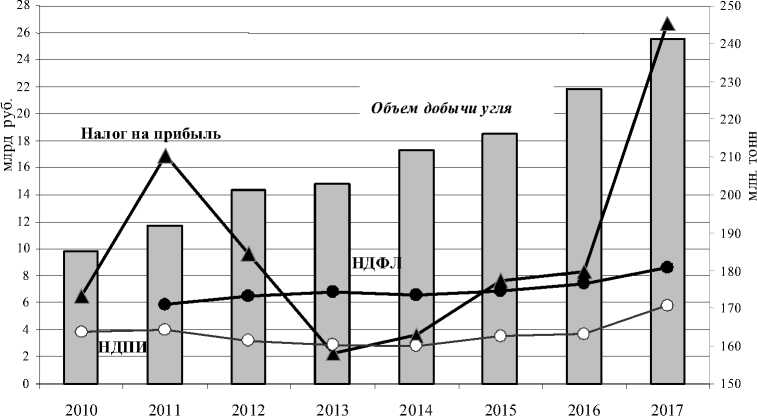

Эффективное налоговое администрирование. На данный момент главным формализованным инструментом преобразования финансовых ресурсов, которые генерируют уголь, в развитие территории, служат налоги. В России налогообложение угольной отрасли основано на валовых показателях (выручка, объемы добычи и экспорта угольной продукции). Подобная практика свойственна развивающимся странам. Ее плюсы – относительная простота администрирования и способность обеспечивать гарантированные налоговые поступления в бюджет. Другое дело, что основной массив этих поступлений формирует налог на прибыль, чья величина из-за экспортно-ориентированной модели отечественного угольного бизнеса зависит от колебаний конъюнктуры мировых рынков. Например (рис. 2), в 2015 г. предприятия угольной отрасли заплатили в консолидированный бюджет Кузбасса 8 млрд руб. налога на прибыль при уровне добычи угля 215 млн т, в 2017 г. – более 25 млрд руб. при добыче 240 млн тонн. При этом другие виды налогов практически не зависят от уровня добычи. В 2010 г. при добыче угля 185 млн т НДПИ составил 4 млрд руб., а в 2017 г. – 6 млрд руб. при добыче 240 млн т угля.

По мнению авторов, требуется изменение налогового администрирования угольной отрасли с тем, чтобы стимулировать бизнес инвестировать, принимать на себя высокие риски осво- ения новых месторождений и при этом ориентироваться на долгосрочную перспективу. Например, Кузбасс может стать площадкой для эксперимента по введению налога на финансовый результат для предприятий угольной отрасли. Кроме того, не менее важным является решение вопроса о перераспределении налоговых отчислений от угольной отрасли в пользу самого ресурсного региона.

Рост локализации. Достижение синергетического эффекта от развития базовой отрасли можно назвать главным условием гармонизации развития ресурсной территории. Не последнюю роль в обеспечении этого играет уровень локализации производства, вовлеченности местного бизнеса в цепочки поставок товаров и услуг для якорной добывающей отрасли. Уровень локализации в Кемеровской области сегодня довольно низок: по нашим расчетам, он не превышает 10 %. При ежегодном объеме закупок угольных компаний в Кузбассе на сумму около 400 млрд руб., продукция регионального происхождения составляет лишь 40–45 млрд рублей. Еще 4–5 млрд руб. региональной продукции, по нашим оценкам, неконкурентоспособно, и по причинам высоких цен либо низкого качества не находит спроса у угольного бизнеса. Мировой опыт решения проблем локализации говорит о том, что локализацией надо управлять. Лишь небольшое количество ресурсных регионов в мире никак не регу-

Рис. 2. Динамика объемов добычи угля в Кузбассе и основных налоговых поступлений из угольной отрасли в консолидированный бюджет Кемеровской области

Примечание. Рассчитано авторами по отчетным данным ФНС по Кемеровской области; объем добычи угля по: [Таразанов, 2015; 2019].

лируют локализацию. Уровень локализации в Кузбассе не регулируется ни лицензионными соглашениями, ни региональными законами. Имеют место безуспешные попытки решить проблему локализации за счет создания (на средства угольных компаний) регионального кластера горного машиностроения.

Между тем крупные угледобывающие компании в Кузбассе используют лучшие мировые образцы техники, и глобальные лидеры в сфере производства горно-шахтного оборудования стремятся к продвижению своей продукции в регион. Это создает предпосылки для быстрого роста локализации за счет развития сервисного сектора. Еще одно перспективное направление связано с топливообеспечением предприятий угледобычи: следует ускорить инвестиционную активность в нефтеперерабатывающем комплексе, чтобы запустить производство дизельного топлива для нужд угольной отрасли. И, безусловно, важно адаптировать региональные научные центры к запросам современного угольного бизнеса в сфере добычи, транспортировки и переработки твердого топлива.

Развитие региональной инфраструктуры. Качество инфраструктуры традиционно рассматривается как обязательный фактор эффективной разработки сырьевых ресурсов, инвестиционной привлекательности ресурсной территории (см., например, [Fraser Institute Annual Survey ... , 2014]) и ее последующего развития. Кузбасс в силу исторических особенностей его освоения отличается среди регионов Сибири довольно высоким общим уровнем развития инфраструктуры (транспортных систем, энергосистемы и т. д.). Вместе с тем при освоении новых месторождений в Кемеровской области бизнес сталкивается с ростом затрат на их разработку, связанных с подготовкой и эксплуатацией инфраструктуры, необходимой, в частности, для энергообеспечения предприятий, транспортировки угля авто- и железнодорожным транспортом и т. п.

Проблемой остается высокая степень износа коммунальной инфраструктуры практически по всему региону. В долгосрочной перспективе инфраструктурные ограничения способны стать тормозом на пути развития региона. Выходом из ситуации, по нашему мнению, может стать активное вовлечение сырьевого бизнеса в реализацию крупных инфраструктурных проектов на принципах государственно-частного партнерства и последующего совместного использова- ния созданных таким образом инфраструктурных объектов. Эффективность угольной отрасли Кузбасса более чем на половину зависит от решения проблем перевозки угля по железной дороге и перевалки его в морских портах. При себестоимости добычи энергетических углей открытым способом 1 500–2 000 руб. за одну тонну, его перевалка в портах российского Дальнего Востока обходится в 900–1 200 руб. за тонну, а транспортировка из Кузбасса до портов сейчас стоит около 3 000 руб. за тонну.

Новый экологический стандарт региона. Угледобыча входит в топ-10 отраслей, которые оказывают наибольшее негативное воздействие на окружающую среду. Техногенная нагрузка угольной отрасли на территорию Кемеровской области по мере роста добычи и обогащения угля однозначно будет только увеличиваться, что становится серьезным риском для региона и угольного бизнеса. Кузбасские власти выдвинули идею регионального экологического стандарта, который, судя по информации из открытых источников, включает в себя, помимо прочего, санитарно-защитную зону (не менее тысячи метров от угольных разрезов), учет мнения власти при выдаче лицензии на недропользование, переселение граждан с подработанных территорий. По нашему убеждению, экологический стандарт для Кузбасса должен стать эффективным, работающим механизмом согласования интересов территории и угольных компаний. Такой документ, как мы полагаем, должен быть разработан по итогам проведения мониторинга природной среды с использованием современных технологий и содержать не только стандарты работы угольной отрасли в регионе, но также меры по стимулированию предприятий угольной отрасли к экологической ответственности и открытости, внедрению наилучших доступных технологий, развитию экологического страхования, компенсации потерь биоразнообразию и т. п.

Справедливый социальный стандарт региона. Уровень занятости и условия оплаты труда – важный индикатор, по которому территория «чувствует» присутствие отрасли. Рост производительности труда в угольной отрасли, с одной стороны, приводит к сокращению занятости, а с другой – в Кузбассе не наблюдается адекватный этому рост заработной платы. Власти региона пытаются влиять на угольный бизнес, ужесточая социальную составляющую (например, расселяя людей, живущих в санитарно-защитных зонах угольных предприятий, за счет угольных компа- ний и пр.). Однако предпринимаемых усилий явно недостаточно: они не решают проблемы стимулирования инвестиций в человеческий капитал (образование, здравоохранение и т. п.) в Кемеровской области. Необходима разработка современного справедливого «социального стандарта Кузбасса», который бы регламентировал обязательства базового сырьевого сектора перед местным сообществом (уровень заработной платы, трудоустройство местного населения, социальные обязательства непосредственно перед муниципальным образованием, где ведется угледобыча, соблюдение интересов малочисленных коренных народов и пр.) и выполнение которого стало бы частью «лицензионного соглашения» между ресурсной территорией и недропользователем.

Заключение

Список литературы Гармонизация развития ресурсного региона: системный подход (на примере Кузбасса)

- Басарева В. Г., Михеева Н. Н., 2017. Сибирский федеральный округ: что мешает экономическому росту // Регион: Экономика и социология. № 2. С. 104-125.

- Кондратьев В., 2016. Природные ресурсы и экономический рост // Мировая экономика и международные отношения. Т. 60, № 1. С. 41-52.

- Крюков В. А., Севастьянова А. Е., Токарев А. Н., Шмат В. В., 2017. Современный подход к разработке и выбору стратегических альтернатив развития ресурсных регионов // Экономика региона. Т. 13, вып. 1. С. 93-105.

- Таразанов И. Г., 2015. Итоги работы Угольной промышленности России за январь - декабрь 2014 года // Уголь. № 3. С. 56-71.

- Таразанов И. Г., 2019. Итоги работы Угольной промышленности России за январь - декабрь 2018 года // Уголь. № 3. С. 64-79.

- Фридман Ю. А., Речко Г. Н., 2011. Кузбасс: структурный пасьянс // ЭКО. № 9. С. 34-50.

- De Ferranti G., Perry D. Lederman, Maloney W., 2002. From Natural Resources to the Knowledge Economy. Washington: IBRD. 202 p.

- Ernst & Young, 2018. Top 10 business risks facing mining and metals 2017-2018. URL: https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-top-10-business-risks-facing-mining-and-metals-2017-2018/$File/ey-top-10-business-risks-facing-mining-and-metals-2017-2018.pdf (date of access: 10.04.2018).

- Fraser Institute Annual Survey of Mining Companies, 2014. Vancouver, British Columbia, Canada. 97 р.

- Fridman Yu. A., Rechko G. N., Loginova E. Yu., 2015. Route map for innovation development in coal-mining Kuzbass // Journal of Mining Science. Vol. 51, iss. 5. P. 924-929.

- Pacetti E. G., 2016. The Five Characteristics of an Inclusive Economy: Getting Beyond the Equity-Growth Dichotomy. The Rockefeller Foudation, December 13. URL: https://www.rockefellerfoundation.org/blog/five-characteristics-inclusive-economy-getting-beyond-equity-growth-dichotomy/ (date of access: 10.03.2019).

- Ploeg Van der, 2011. Natural Resources: curse or blessing? // Journal of Economic Literature. Vol. 2, No. 49. P. 326-420.

- Sachs J. D., Warner A. M., 1995. Natural Resources Abundance and Economic Growth. National Bureau of Economic Research Working paper. No. 5398. Cambridge, December. 54 p.