Газогеохимическое районирование донных отложений осадочных бассейнов и геоструктур внешнего шельфа Восточно-Сибирского моря и Северного Ледовитого океана

Автор: Гресов А.И., Яцук А.В., Сырбу Н.С., Окулов А.К.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Геохимические исследования

Статья в выпуске: 5, 2021 года.

Бесплатный доступ

В донных отложениях осадочных бассейнов и геоструктур центральной части внешнего шельфа Восточно-Сибирского моря и Северного Ледовитого океана установлены метан и его гомологи, водород, гелий, оксид и двуоксид углерода, сероводород, аргон и азот. В процессе исследований определены газонасыщенность осадков и изотопно-геохимические показатели газов различных газоматеринских источников. Установлено, что в составе газовой фазы донных осадков доминируют эпигенетические газы подстилающих геологических образований - предполагаемых углегазоносных формаций, магматических образований, твердых битумов, конденсатно-газовых, газоконденсатных, нефтегазовых, газонефтяных, нефтяных скоплений и залежей. Определено, что газонасыщенность и газогеохимическое районирование донных отложений зависят от комплексного влияния основных газоконтролирующих факторов - геологического строения, складчатой и разрывной тектоники, нефтегазоносности, литологического состава и органической насыщенности, геокриологических, гидродинамических и других условий образования, накопления газов или их дегазации. На основе анализа полученных данных оценена информативность газогеохимического метода поиска залежей углеводородов и определена нефтегазоперспективность района исследований

Донные отложения, газонасыщенность, изотопно-газогеохимические показатели, генезис газов, геологические факторы, восточно-сибирское море, северный ледовитый океан

Короткий адрес: https://sciup.org/14128842

IDR: 14128842 | УДК: 553.98:550.84 | DOI: 10.31087/0016-7894-2021-5-107-122

Текст научной статьи Газогеохимическое районирование донных отложений осадочных бассейнов и геоструктур внешнего шельфа Восточно-Сибирского моря и Северного Ледовитого океана

Район исследований расположен в центральной части внешнего шельфа Восточно-Сибирского моря и прилегающем секторе Северного Ледовитого океана, практически круглогодично покрытом ледовым покровом и эпизодически открываемом в последний период времени, что обусловливает труднодоступ-ность проведения научных и поисково-разведочных работ. Основными методами изучения геологического строения района были аэрогеофизические, геофизические работы с ледовой базы (СП-24, СП-26, профили ГСЗ Трансарктика 89-91, Арктика 2000, 2005, 2007), сейсмические исследования МОВ-ОГТ с морских судов и ледоколов (профили 5АР, АР1401-1403, 1411, 1412, Arc-12-16 и др.) (рис. 1) и литологическое опробование донных осадков [1–3]. Первые сведения о содержании УВ-газов, изотопном составе углерода СН4 и С2Н6 в осадках восточной части района исследований получены при проведении профиля 5АР [4]. Наиболее полная информация о составе, генезисе, концентрациях природных газов, геологических условиях формирования газонасыщенности отложений и газогеохимических признаках нефтегазоносности этого же района приведена в работах [5–7]. Изучение химического и газового состава донных осадков северо-западной части района исследований позволило авторам статьи выделить три группы химических элементов по значениям газогеохимических показателей. Результаты работ кратко изложены в работе [8].

Наряду с указанными исследованиями, установлено, что Предвосточносибирский [9], Северо-Чукотский, Новосибирский осадочные бассейны, Северная структурная терраса и другие геоструктуры района исследований [10–12] имеют геологические и структурно-геофизические признаки нефтегазоносности.

Целью настоящей статьи являлось описание исследования формирования в голоценовых и плейстоценовых отложениях сингенетических и эпигенетических газов, особенностей распределения природных газов и изотопно-газогеохимических показателей донных отложений в рамках влияния на эти процессы основных геологических факторов. Прикладные задачи заключались в оценке нефте-газоперспективности района исследований и информативности газогеохимического метода поиска скоплений и залежей УВ. Актуальность исследований обусловлена слабой газогеохимической изученностью района и необходимостью интенсификации поисково-разведочных работ в арктическом секторе

Российской Федерации в соответствии с основными положениями «Стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года».

Методы исследований

Опробование донных осадков осуществлялось гидростатическими трубками в процессе экспедиционных работ на научно-исследовательском судне «Академик М.А. Лаврентьев» на 32 донных станциях 3 меридиональных профилей рейсов LV-45 (5АР — 2008 г.), LV-77 (I–I, II–II — 2016 г.) и LV-90 (станции 3, 4, 5 — 2020 г.) на глубинах моря 45–2565 м и опробования 0,45–5,25 м (см. рис. 1). В результате опробования из керна осадков отобрано 70 герметических сосудов и 178 проб газа, извлеченных на разных стадиях дегазации. Анализ состава газов донных осадков осуществлялся в лаборатории газогеохимии ТОИ ДВО РАН на хроматографах Газохром-2000 и Кри-сталЛюкс-4000М. Методика определения состава газа осадков и их газонасыщенности соответствовала действующему нормативному руководству [14].

Изотопные исследования δ13С–СН4, С2Н6 и СО2 выполнены в лабораториях стабильных изотопов ДВГИ ДВО РАН, ВСЕГЕИ и Университета Хоккайдо [4, 5, 6] на масс-спектрометрах Finnigan MAT-252, Deltaplus XL, GC Combustion III по аттестованным и оптимизированным для выполненных исследований методикам.

В процессе интерпретации результатов исследований значения молекулярной массы УВ-фракции (МУВ), массовых концентраций УВ в долях на 1000, коэффициентов «влажности» ( К вл), преобразованности УВ-фракции ( К пр) и данные изотопных анализов использовались как индикаторы генезиса газов в различных газоматеринских источниках. Значения К вл и К пр рассчитаны по формулам: К вл = 5С 2 -С 5 / £С 1 -С 5 х × 100 % [15] и К пр = (С 2 ∙ С 4 ) / С 3 [16], где С 1 –С 5 — массовые концентрации УВ в долях на 1000. Установлено, что коэффициент К пр достаточно тесно связан с возрастом нефтегазоносного коллектора, т. е. его значение свидетельствует о продолжительности нахождения газа в ловушке [16, 17].

Изучение осадков ОВ осуществлялось в лаборатории аналитической химии ДВГИ ДВО РАН. Общий органический и неорганический углерод определялся методом ИК-детектирования на анализаторе ТОС-V (Shimadzu) по аттестованным и оптимизированным для выполненных исследований методикам.

Статистическая обработка результатов выполнена с использованием программного пакета

Рис. 1. Структурно-тектоническая карта [10, 13] и схема газогеохимического опробования района исследований Fig. 1. Structural and tectonic map [10, 13] and scheme of gas-geochemical sampling in the study area

79о C

78о C

77о C

155о B 160о B 165о B 170о B

I

I

Котловина

п

Подводников

175о B

180о 79о C 175о З

Северный Ледовитый океан

170о З

78о C

Ю

юс

< р25

о. Генриетты

20GC

о. Котельный

L "

, L — Чукотское

Jq Восточно-Сибирское' • море о. Врангеля

хребет енделеева

77о C

76о C

175о З

Жаннетты

LV90-5

-1750

76о C

75о C

LV90-4

'AF-0729

■150

\5Оо

II

75о C

IIIГ^

LV90-

II

•АГС2012-2-

5AР ^‘seo W 550 W 540 (•Д530 .(Л)Х520 ^ 510 f^ 500 W_490 "W 480 (^) 470 (^) 460 W 450

74о C

120 км

Н

160о B 165о B 170о B 175о B

180о

1 — осадочные бассейны: (I — Предвосточносибирский, II — Северо-Чукотский, III — Новосибирский); 2 — геоструктуры (1 — прогиб Вилькицкого, 2 — Северо-Чукотский прогиб, 3 — Новосибирский прогиб, 4 — поднятие Кучерова, 5 — поднятие Де-Лонга, 6 — Северная структурная терраса, 7 — Ломоносово-Менделеевская флексуро-разломная зона, 8 — Колючинский грабен-рифт); 3 — тектонические нарушения (а — установленные, b — предполагаемые); 4 — изолинии мощности осадочного чехла, км; 5 — изобаты, м; донные станции и их номера ( 6 , 7 ): 6 — газогеохимического опробования экспедиций: LV-45 (а), LV-77, LV-90 (b), 7 — возраст осадков (а — по [2], b — по [3]); 8 — сейсмические профили МОВ-ОГТ [1, 12]; 9 — район исследований; 10 — глубокие скважины в американском секторе Чукотского моря 1 — sedimentary basins: (I — Predvostochnosibirsky, II — North Chukotsky, III — Novosibirsky); 2 — geostructures (1 — Vil’kitsky Trough, 2 — North Chukotsky Trough, 3 — Novosibirsky Trough, 4 — Kucherova Uplift, 5 — De Long Uplift, 6 — Northern structural terrace, 7 — Lomonosovo-Mendeleevsky fault-flexure zone, 8 — Kolyuchinsky graben- r ift) ; 3 — faults (а — known, b — assumed); 4 — contour lines of sedimentary cover thickness, km; 5 — isobath, m; bottom stations and their numbers ( 6 , 7 ): 6 — gas geochemical sampling of the expeditions: LV-45 (а), LV-77, LV-90 (b), 7 — age of sediments (а — according to [2], b — according to [3]); 8 — seismic lines of CMP Reflection Survey [1, 12]; 9 — study area; 10 — deep wells in the American Sector of the Chukchi Sea

«STATISTICA» 10.0. Оцифровка и интерпретация результатов исследований производились в программном комплексе ArcGIS® компании ESRI с помощью модуля Geostatistical Analyst по методу обратных взвешенных расстояний (IDW).

Геологическая характеристика

В связи с отсутствием глубоких скважин, информация о геологическом строении района иссле- дований основана на материалах сейсморазведочных работ ОАО «МАГЭ» и АО «Севморгео» [12, 18], а также сейсморазведочных работ и бурения глубоких скважин в американском секторе Чукотского моря [19]. Важным источником являлись данные геологического картирования островной и океанической серий [10].

Стратиграфия . Допалеозойские образования района исследований представлены верхней мантией, базитовым слоем нижней коры и диоритовым

RUSSIAN OIL AA

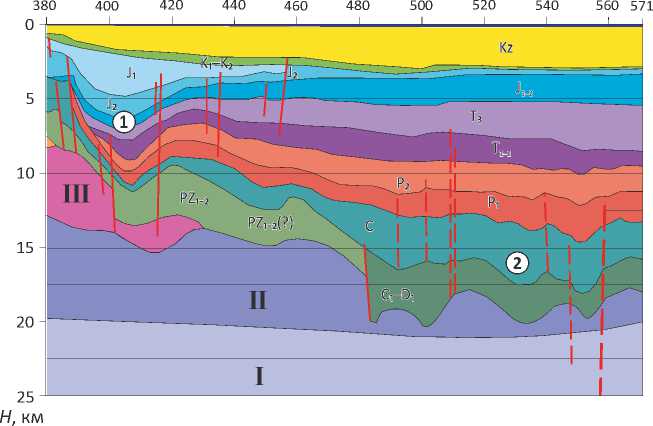

Рис. 2. Схематический сейсмогеологический разрез восточной части внешнего шельфа по профилю 5АР [18]

Fig. 2. Schematic geoseismic section of the eastern part of East Siberian Sea outer shelf along 5АР Line [18]

км

1 — геоструктуры (1 — Колючинский грабен-рифт, 2 — Северо-Чукотский прогиб);

2 — допалеозойские образования (I — бази-товый слой нижней коры, II — диоритовый слой верхней коры, III — архей-верхнепро-терозойский гранитно-метаморфический слой верхней коры); 3 — тектонические нарушения (а — установленные, b — предполагаемые)

1 — geostructures (1 — Kolyuchinsky grabenrift, 2 — North Chukotsky Trough); 2 — prePalaeozoic formations (I — basite layer of lower crust, II — diorite layer of upper crust, III — Archean-Upper Proterozoic granite-metamorphic layer of upper crust); 3 — faults (а — known, b — assumed)

слоем верхней коры. Глубина залегания мантии в восточной части района составляет 29–30 км, бази-тового и диоритового слоев — 17–20 и 13–17 км соответственно. Архей-протерозойский гранитно-метаморфический слой верхней коры в данном районе (станции 440–560, рис. 2; см. рис. 1) отсутствует [17]. В западной части района исследований архей-проте-розойские породы наиболее близко подходят к поверхности на поднятии Де-Лонга и островах Генриетты и Жаннетты [10].

В вышезалегающих палеозойских, мезозойских и кайнозойских образованиях, по аналогии с американской частью Чукотского моря и Северной Аляски, выделяется пять структурно-стратиграфических сейсмокомплексов, разделенных между собой поверхностями региональных несогласий EU, PU, JU, BU, mBU: нижнеэлсмирский (девон-нижнепермский), верхне-элсмирский (верхнепермотриас-нижнеюрский), рифтовый (верхнеюрско-барремский), нижнебрукский и верхнебрукский (апт-верхнемеловой и кайнозойский комплексы, рис. 3; см. рис. 2). Указанные комплексы идентифицируются в американской акватории Чукотского моря (см. рис. 1) по данным бурения скважин [19] и прослеживаются к западу в российском секторе Чукотского и Восточно-Сибирского морей [10, 20], что дает основание полагать синхронность развития и сходство строения этих площадей и района исследований [21].

Девон-среднепермский породный комплекс района исследований представлен известковистыми, кварц-полевошпатовыми песчаниками, известняками, алевролитами, аргиллитами, глинистыми сланцами и конгломератами общей мощностью 3–10 км;

верхнепермотриас-нижнеюрский — песчаниками, алевролитами, филлитами, глинистыми и углисто-глинистыми сланцами, конгломератами и интрузиями габбро-диабазов мощностью 2–6 км (см. рис. 2, 3).

Образования верхнеюрско-барремского комплекса сложены алевролитами, аргиллитами, песчаниками, андезитами, дацитами, риолитами и их туфами общей мощностью до 3 км. Верхний горизонт (подкомплекс) соответствует фазе активного рифтоге-неза, имеет ступенчатый характер изменения мощностей отложений, контролируемых разломами и крупными тектоническими нарушениями.

Апт-верхнемеловой комплекс представлен аргиллитами, песчаниками, алевролитами, филлитами, риолитами, дацитами, андезитами и их туфами. Общая мощность отложений комплекса в сводовой части поднятия Де-Лонга составляет 0,3 км, в зоне периклинали поднятия — 0,7–2 км, в котловине Подводников — 2,3–2,4 км [10, 12, 18, 20].

Кайнозойский комплекс представлен палео-цен-четвертичными отложениями (см. рис. 3). Образования палеогена сложены песчаниками, алевролитами, аргиллитами, конгломератами, пластами бурых углей, переслаиванием песков, глин, алевритов, в ряде случаев — базальтами и их туфами мощностью от 50 до 1800 м. В сводовой части поднятия Де-Лонга они полностью выклиниваются в результате предолигоценового размыва. Отложения неогена представлены переслаиванием песков, алевритов, глин, бурых углей, лигнитов, а также галечниками, гравийниками, песками с прослоями алевритов, лигнитов и торфов в верхней части разреза. Мощность отложений в надразломном прогибе вдоль границы

Рис. 3. Сейсмогеологический разрез МАГЭ-2016 западной части района исследований [12]

Fig. 3. Geoseismic section МАГЭ-2016 in the western part of the study area [12]

Ломоносово–

ESS5, ESS3, ESS1, ESS11, LCU, JU, PU — ОГ сейсмогеологических комплексов; A — акустический фундамент.

1 — тектонические нарушения

ESS5, ESS3, ESS1, ESS11, LCU, JU, PU — reflectors of geoseismic rock associations;

1 — faults

периклинали поднятия Де-Лонга и Ломоносово-Мен-делеевской флексурно-разломной зоны изменяется от первых сотен метров до 2 км [10, 12, 18].

Четвертичные осадки. Нижнеплейстоценовые отложения содержат разнообразные литологические разности от гравия до пелита, образованные в процессе длительного трансгрессивно-регрессивного периода в плиоцене и раннем неоплейстоцене. Позднеплейстоценовые и голоценовые осадки представлены алев-ритопелитами и пелитами. Содержание псаммитовой фракции не превышает 10 %, в среднем составляя на поднятии Де-Лонга и в Новосибирском бассейне 1,8–2,6 %, на остальной площади — 0,1–0,3 %. Каменный материал представлен незначительным количеством гравия и гальки. Общая мощность четвертичных осадков не превышает 200 м [2, 10, 13, 18].

Возраст позднеплейстоценовых осадков внешнего шельфа (поднятия Де-Лонга, станция 20GC, см. рис. 1) в сегменте керна 54–60 см составляет 12,04 тыс. лет, в сегменте 72–81 см — 12,52– –13,21 тыс. лет, бровки шельфа (подножья Северной структурной террасы, станция AФ-07-29) в сегменте 47–52 см — 181 тыс. лет. На континентальном склоне возраст раковин в пелитовых осадках станций 23 и 24GС (глубина моря 508 и 964 м, мощность керна

406 и 405 см соответственно) составлял в интервалах керна 176–178 и 190–192 см — 37 и 46,3 тыс. лет соответственно [2, 3].

Тектоническая структура района представлена тремя прогибами — Вилькицкого, Северо-Чукотским и Новосибирским, в пределах которых сформировались два крупных окраинно-шельфовых осадочных бассейна — Предвосточносибирский и Северо-Чукотский, и один — внутришельфовый — Новосибирский. Осадочные бассейны разделены между собой Северной структурной террасой, поднятиями Де-Лонга и Кучерова (см. рис 1).

Важным структурно-тектоническим элементом, объединяющим прогибы Вилькицкого и Северо-Чукотский, является Ломоносово-Менделеевская флексуро-разломная зона. В Новосибирском прогибе аналогичным элементом является одноименная разломная зона, осложненная оперяющими ее нарушениями.

Необходимо отметить, что все структурные зоны характеризуются блоковым строением земной коры и ограничены крутопадающими сбросами. Амплитуда смещения по сбросам достигает 2 км. При этом ведущим процессом формирования зон являлся риф-тогенез. Начальная стадия рифтогенеза проявилась в глубокопогруженных структурах котловины Подводников, которая постепенно разрастаясь, привела к формированию в центральной части западного сектора района исследований зон сквозных структур дробления [10]. Основанием для их выделения послужили гравиметрические данные и результаты сейсмопрофилирования МОВ-ОГТ Arc-2012-16, Arc-1402, МАГЭ-2016 и др. (см. рис. 1), где эти зоны представлены системой односторонних грабенов и горстов с амплитудами смещения по сбросам до 1–2 км. Установлено, что в течение кайнозоя происходило резкое ослабление рифтогенного процесса [10, 18].

Магматические образования района исследований представлены силлами и дайками метадиоритов и метадолеритов, залегающими в туфоаргиллитах, туфогравелито-песчаниковой и базальтовой толщах островного архипелага Де-Лонга и зонах сквозных структур дробления. В последних доминируют базальты апт-альбского возраста. Помимо апт-альб-ских, установлены и миоценовые базальты, образующие два небольших покрова в северо-западной части Ломоносово-Менделеевской зоны [10].

Органическая насыщенность . К наиболее древним органически насыщенным литотипам островного обрамления района исследований (островов Котельный и Врангеля) относятся твердые битумы палеозой-мезозойского возраста. Содержание би-тумоида находится в тесном соответствии с содержанием ОВ — от долей до первых единиц процента. В групповом составе твердых битумов (антраксолитов) преобладают смолы, асфальтены и ароматические фракции [22, 23].

В породах норийского и карнийского ярусов континентального обрамления восточной части района исследований установлены углистые сланцы с содержанием Сорг = 16–29 % и прослои каменных углей — 85–87 %. В нижнемеловой кукевеемской свите одноименной угленосной площади содержится 8–12 пластов каменных углей стадий катагенеза МК5–АК1 мощностью 1,4–4 м. Аналогами нижнемеловых углей западной части района исследований являются угли Анжуйского угольного бассейна, в ба-лыктахской свите которого установлено до 9 пластов каменных углей стадий катагенеза МК1–МК2 мощностью 1,2–25 м и с содержанием Сорг = 83–90 %.

В палеогеновых и неогеновых отложениях района исследований также установлены пропластки и пласты бурого угля (стадии катагенеза ПК1–ПК3), линзы лигнитов мощностью от 0,1 до 8 м и с содержанием Сорг = 60–85 %. В нижнеплейстоценовых осадках наблюдаются пласты торфа мощностью до 1–2 м [6, 7, 10, 24].

Исследованные донные отложения Новосибирского и Северо-Чукотского бассейнов характеризуются содержаниями Сорг = 0,6–1,8 %, поднятия Де-Лонга и Северной структурной террасы — 0,6–1,2 %, Пред- восточносибирского бассейна (котловины Подводников) — 0,1–0,4 %.

Установлено, что содержание Сорг в осадках связано обратной корреляционной связью с глубиной моря (–0,69), что соответствует общерегиональной закономерности уменьшения в осадках содержаний органического углерода в направлении шельф – пе-лагиаль.

Геокриологические условия. В процессе морских экспедиционных работ (рейсы научно-исследовательского судна «Академик М.А. Лаврентьев» — LV-45, 77, 90) установлено, что температуры донных отложений осадочных бассейнов характеризуются преимущественно отрицательными значениями (–0,4…–1,8 °С), что обусловлено развитием в районе исследований зоны многолетнемерзлых пород. Наряду с этим, в пределах исследованных бассейнов и геоструктур наблюдались участки донных осадков с положительными температурами (0,3–1 °С).

Результаты и обсуждение

Состав и генезис газов . В составе газов донных осадков установлены метан (в концентрациях 0,001–0,037 см3/кг), УВ-газы (в сумме до С5 — 0,0001– 0,0055 см3/кг), СО2 (0,5–17,4 см3/кг), СО (0,009–0,064 см3/ кг), Н 2 (0,015–0,122 см3/кг), Не (0,0003–0,0853 см3/кг), редко — H2S (0,003–0,025 см3/кг). Содержания N2 и Ar изменяются в сумме от 81 до 91,5 %.

В процессе исследований установлено, что формирование газовой фазы донных отложений подчиняется правилам аддитивности, т. е. последовательного накопления газов различного генезиса с доминированием газовой составляющей и газогеохимических показателей более газонасыщенного газоматеринского источника. Исходя из полученных значений МУВ, массовых концентраций индивидуальных УВ, К вл, К пр, δ13С–СН4, С2Н6, СО2 и данных работ [17, 25, 26], в изученных отложениях доминируют эпигенетические газы восьми предполагаемых газоматеринских источников, в том числе нефтегазовых, газонефтяных, нефтяных скоплений и залежей (табл. 1). Важно отметить, что осадочные бассейны и геоструктуры района исследований относятся к наиболее перспективным нефтегазоносным площадям Восточно-Сибирского моря [12, 27]. Исходя из существующих представлений о наличии фильтрационно-диффузионного массопереноса и миграции УВ-газов из нефтегазовых скоплений и залежей в перекрывающие их отложения, изотопно-газогеохимические показатели донных осадков являются прямыми признаками нефтегазоносности.

В процессе исследований установлено, что идентифицировать сингенетические УВ-газы в изученных осадках достаточно сложно из-за незначительных объемов их образования в условиях отрицательных температур и процессов их смешивания с миграционными газами. Существенный объем сингенети-

Табл. 1. Средние значения геохимических показателей УВ-газов донных осадков района исследований

Tab. 1. Average values of geochemical indicators of HC gas from seafloor sediments of the study area

|

Генетическая группа, газоматеринский источник (донные станции) |

Массовые концентрации (в долях целого на 1000) |

М ув , г/моль |

Геохимические показатели |

||||||

|

С 1 |

С 2 |

С 3 |

С 4 |

С 5 |

К вл , % |

К пр |

δ13С–СН 4 , ‰ [8] |

||

|

1. Углегазоносные формации (450, 490, 500) |

974 |

9 |

7 |

6 |

4 |

16,31 |

2,6 |

9 |

–60,1 |

|

2. Магматические образования (3) |

920 |

37 |

29 |

14 |

0 |

16,79 |

8,0 |

18 |

н. о. |

|

3. Конденсатно-газовые залежи (4, 22, 715) |

892 |

38 |

24 |

45 |

1 |

17,16 |

10,8 |

72 |

–51,1 |

|

4. Твердые битумы (5, 23, 460, 470) |

853 |

54 |

24 |

57 |

12 |

17,63 |

14,7 |

156 |

–48 |

|

5. Газоконденсатные залежи (440, 510, 520, 540) |

818 |

34 |

26 |

73 |

49 |

18,20 |

18,2 |

85 |

–50 |

|

6. Нефтегазовые залежи (24, 27, 31, 34, 35, 480, 530, 560) |

663 |

122 |

113 |

83 |

19 |

20,09 |

33,7 |

160 |

–42,3 |

|

7. Газонефтяные залежи (30, 32) |

531 |

177 |

119 |

120 |

26 |

22,17 |

46,9 |

232 |

–42,8 |

|

8. Нефтяные залежи (25, 26, 28, 29, 33, 550) |

482 |

202 |

113 |

115 |

88 |

24,04 |

51,8 |

276 |

–39,4 |

Примечание : н. о. — не определялся.

Табл. 2. Средние значения концентраций и изотопный состав газов донных отложений на участках развития предполагаемых геологических образований (газоматеринских источников)

Tab. 2. Average values of gas concentration and isotopic signature in seafloor sediments of the areas of the assumed geological formations occurrence (gas sources)

|

Газоматеринский источник |

Концентрация газов, см3/кг |

δ13С, ‰ [8] |

|||||

|

СН 4 |

ТУ |

СО 2 |

Н 2 |

Н е |

С 2 Н 6 |

СО 2 |

|

|

Угленосные формации |

0,021 |

0,0013 |

0,65 |

0,015 |

0,0024 |

–31 |

–24,8 |

|

Магматические образования |

0,006 |

0,0002 |

0,81 |

0,018 |

0,0098 |

н. о. |

н. о. |

|

Конденсатно-газовые залежи |

0,016 |

0,0010 |

1,56 |

0,048 |

0,0109 |

н. о. |

–22,7 |

|

Твердые битумы |

0,015 |

0,0007 |

3,19 |

0,067 |

0,0242 |

–23,1 |

–21,1 |

|

Газоконденсатные залежи |

0,004 |

0,0002 |

3,26 |

н. о. |

н. о. |

–21 |

–23,1 |

|

Нефтегазовые залежи |

0,013 |

0,0024 |

7,04 |

0,031 |

0,0018 |

–21 |

–20,5 |

|

Газонефтяные залежи |

0,008 |

0,0034 |

3,45 |

0,007 |

0,0020 |

–21,5 |

–19,7 |

|

Нефтяные залежи |

0,005 |

0,0024 |

3,50 |

0,015 |

0,0019 |

–18 |

–20,1 |

Примечание : н. о. — не определялся.

ческих газов, вероятно, присутствует в газовой фазе донных отложений в пределах развития предполагаемых угольных залежей ( К вл — 2,6 %, δ13С–СН4 и С2Н6: –60 и –31 ‰ соответственно), конденсатно-газовых и газоконденсатных залежей (δ13С-СН4: –50…–51 ‰), в меньшей мере — в остальных генетических группах УВ-газов (см. табл. 1).

Исходя из полученных данных, в УВ-фракции донных осадков района исследований доминируют УВ-газы различных газоматеринских источников, образование которых связано с процессами катагенеза, в единичных случаях (магматогенные) — с областями развития магматических образований. Подтверждением миграционной природы УВ-газов в осадках являются высокие значения массовых концентраций УВ-фракции С2–С5, газогеохимических показателей, а также изотопного состава углерода в

СН4 и С2Н6 (табл. 2; см. табл. 1). Образование метана и этана биогенного и биохимического происхождения в донных осадках имеет ограниченный характер. Отрицательная корреляция концентраций метана и его гомологов с содержанием Сорг ( R 2 = –0,07 и –0,36) косвенно подтверждает сделанное заключение и свидетельствует о доминировании эпигенетических УВ-газов в изученных донных отложениях. Здесь же следует отметить, что наличие прямой корреляционной связи ( R 2 = 0,7) концентраций метана и его гомологов свидетельствует об общих условиях и источниках их образования.

Углекислый газ, с одной стороны, является продуктом окисления ОВ в донных осадках, с другой — постоянным газом подстилающих их геологических образований. Наличие прямой корреляционной связи концентраций СО2 с содержанием Сорг ( R 2 = 0,56)

Табл. 3. Средние значения газонасыщенности и изотопного состава УВ-газов донных отложений осадочных бассейнов и геоструктур района исследований

Tab. 3. Average values of HC gas saturation and isotopic signature in seafloor formations of sedimentary basins and geostructures of the study area

Присутствие оксида углерода в донных осадках объясняется не только недоокислением ОВ кислородом в условиях развития многолетнемерзлых пород, но и его миграцией из подстилающих магматических образований, твердых битумов и угольных залежей в пределах зон сквозных таликов и тектонических нарушений [6, 7, 25].

Гелий относится к радиогенному типу миграционных газов, образовавшихся за счет радиоактивного распада на большой глубине и поступивших в донные отложения района исследований по разломам и апофизам Новосибирской и Ломоносово-Менделе-евской разломных зон (см. рис. 1). Концентрации Не и Н2 связаны прямой корреляционной связью ( R 2 = = 0,65), что свидетельствует о высокой вероятности их совместного образования. Можно отметить, что газовые, нефтегазовые, газонефтяные и нефтяные залежи месторождений восточной части Сибирской платформы являются гелиеносными и содержат промышленные концентрации гелия и аномальные — водорода [7, 28].

Природа водорода в осадках — также миграционная. Водород является постоянным спутником природных газов магматических образований островного и континентального обрамления Восточно-Сибирского моря, а также одним из основных газов нефтегазоносных бассейнов востока России. Концентрации водорода в газовых, нефтегазовых и нефтяных залежах Ленского, Анадырского и Верхне-буреинского бассейнов достигает 27–30 % [7, 25, 29]. Известно [30], что водород образуется на глубоких горизонтах при разложении подземных вод под воздействием α-излучения. Радиолиз ОВ пород также влияет на процессы образования СО2, СН4, СО, Н2 и жидких УВ. В количественном отношении радиолитическое образование Н2 — незначительное, и поступление его в верхние горизонты и донные отложения носит весьма ограниченный характер. Кроме того, несущественная его часть, вероятно, образовалась в донных отложениях района в процессе биохимических реакций [6, 7, 29]. Таким образом, в газах донных отложений района исследований доминирует водород, образование которого связано с процессами катагенеза ОВ и магматической деятельностью.

Установлено, что распределение сероводорода в донных отложениях носит «гнездовой» характер, а происхождение связано, по-видимому, с биохимическими и химическими реакциями в донных отложениях [6, 7]. Наряду с этим можно отметить, что аномальные содержания H2S известны в нефтегазоносном бассейне Грин-Ривер (17,8–30,1 %), Западно-Канадском (7,1–52 %), Волго-Уральском (4,9– 5,5 %) и других бассейнах [16].

Генезис азота и аргона — атмосферный и глубинный. Содержания N2 и Ar до 80–90 % известны в газах месторождений нефтегазоносных бассейнов Скалистых гор США, Волго-Уральского бассейна (до 70–90 %) и др. [6, 16].

Газогеохимическое районирование. Характеристика изменчивости распределения средних значений газонасыщенности донных отложений осадочных бассейнов и геоструктур района исследований приведена в табл. 3.

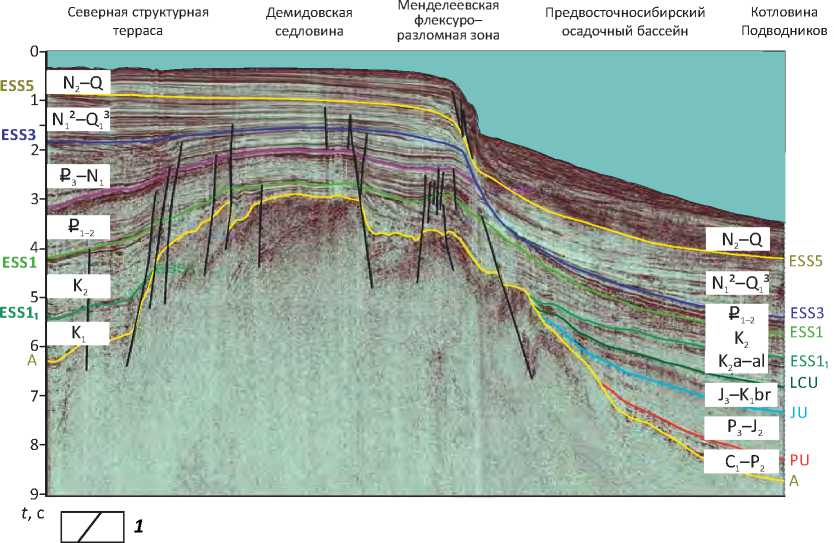

В процессе исследований установлено, что максимальной метанонасыщенностью донных отложений восточной части района исследований характеризуются площади развития предполагаемых углегазоносных формаций, минимальной — газоконденсатных залежей, промежуточной — твердых битумов, нефтегазовых и нефтяных залежей СевероЧукотского бассейна (рис. 4).

Максимальные значения УВ-насыщенности осадков установлены на площадях развития предполагаемых угольных залежей Колючинского гра-бен-рифта и нефтегазовых залежей Северо-Чукот-

Рис. 4. Изменчивость распределения газонасыщенности донных отложений Северо-Чукотского осадочного бассейна по профилю 5АР

Fig. 4. Variability of gas saturation distribution in seafloor sediments of the North Chukotsky sedimentary basin along 5АР Line

0,04

0,004

0,03

0,003

s

0,002

s

0,02

0,01

Номер станции

Предполагаемые газоматеринские источники: 1 — угленосные формации, 4 — твердые битумы (антраксолиты), 5 — газоконденсатные, 6 — нефтегазовые, 8 — нефтяные скопления и залежи

0,001

Anticipated gas source formations: 1 — coal-bearing formations, 4 — solid bitumen (anthraxolite), 5 — gas and condensate, 6 — oil and gas, 8 — oil accumulations and pools ского бассейна, минимальные — газоконденсатных и угольных залежей Северо-Чукотского бассейна, промежуточные — твердых битумов и нефтяных залежей. Несоответствие концентраций УВ-газов на участках развития прогнозных угольных залежей Колючин-ского грабен-рифта и Северо-Чукотского осадочного бассейна обусловлено, вероятно, разными стадиями их катагенеза — МК5–АК1 и ПК1–МК3 [6, 7, 25, 29].

Максимальной газонасыщенностью СО2 и СО характеризуются донные отложения южного крыла Северо-Чукотского бассейна и его центральной части, минимальной — северного крыла и Колючинского грабен-рифта. Промежуточные показатели доминируют на остальной площади. Аналогичные закономерности газогеохимического районирования установлены для Н2 и Не (см. рис. 4).

Максимальной метанонасыщенностью донных отложений в западной части района исследований отличаются площади развития предполагаемых твердых битумов, конденсатно-газовых, нефтегазовых залежей Северной структурной террасы и Новосибирского бассейна, минимальной — газонефтяных и нефтяных залежей Ломоносово-Менделеевской флексуро-разломной зоны, северного крыла поднятия Де-Лонга, южного крыла Предвосточносибир-ского бассейна и магматических образований Новосибирского бассейна. Промежуточные значения метанонасыщенности установлены в пределах распространения предполагаемых конденсатно-газовых залежей поднятия Де-Лонга и нефтяных залежей центральной части Предвосточносибирского осадочного бассейна (рис. 5).

Минимальная УВ-насыщенность донных отложений типична для сложнодислоцированной центральной части западного сектора района исследований (зоны сквозных структур дробления [10]) в пределах участков распространения предполагаемых твердых битумов, конденсатно-газовых залежей восточного крыла поднятия Де-Лонга и магматических образований в пределах Новосибирского разлома. Максимальные значения УВ-насыщенности осадков установлены на площадях развития прогнозных нефтяных, нефтегазовых и газонефтяных скоплений и залежей Северной структурной террасы, Пред-

Рис. 5. Распределение концентраций метана (A) и суммы УВ-газов (B) в донных отложениях западной части района исследований Fig. 5. Distribution of methane (A) and HC gases (B) concentrations in seafloor formations of the western part of the study area

B

B

Ю

о. Генриетты

III

B

I

120 км

A

Газонасыщенность CH , см3/кг

< 0,005 0,005–0,01

0,01–0,015

0,015–0,02

> 0,02

B

с

с

B

B

I

Ю

с о. Генриетты

с

III

120 км

Газонасыщенность

УВ-газов, см3/кг

< 0,005

BBB

Усл. обозначения см. на рис. 1

For Legend see Fig. 1

восточносибирского и Новосибирского осадочных бассейнов. В донных осадках крыльев зон сквозных структур дробления и континентального склона наблюдаются промежуточные показатели (см. рис. 5).

Особенностью газогеохимического районирования и изменчивости распределения углекислого газа в осадках является формирование аномальных концентраций СО2 в пределах сводовой части поднятия Де-Лонга (до 10,1 см3/кг) и северо-западного крыла Новосибирского бассейна (до 17,4 см3/кг) на фоне промежуточных значений на северном крыле поднятия Де-Лонга, в центральной части Северной структурной террасы, минимальных — в структурах сквозного дробления, Ломоносово-Менделеевской флексурно-разломной зоны и Предвосточносибир-ского осадочного бассейна (рис. 6).

Распределение оксида углерода в донных осадках, по сравнению с восточной частью района исследований (см. рис. 4), в значительной мере отличается от углекислого газа (см. рис. 6). Значения максимальных концентраций СО в донных отложениях южного крыла Северной террасы и Предвосточносибирского бассейна свидетельствуют о наличии других основных газоматеринских источников его поступления в осадки, за исключением Новосибирского бассейна, где они, по-видимому, характеризуются общими источниками образования.

В процессе проведения газогеохимического районирования установлено, что максимальной водоро-донасыщенностью характеризуются глубоководные осадки котловины Подводников, а также донные отложения горстов структурных зон сквозного дробления. Аналогичное распределение типично для аномальных концентраций гелия, за исключением глубоководных осадков (см. рис. 6).

Изучение газов донных отложений в южной части хребта Менделеева проведено на отдельной станции 715 (см. рис. 1). В составе газовой фазы осадков установлены метан (0,0012 см3/кг) и его гомологи (в сумме — 0,0005 см3/кг), углекислый газ (1,56 см3/кг), водород (0,0405 см3/кг) и гелий (0,0072 см3/кг). Исходя из показателей МУВ = 17,24 г/моль, К вл = 10,5 %, К пр = = 50,3 и δ13С–СН4 = 49,1 ‰, в донных осадках доминируют УВ-газы предполагаемых конденсатно-газовых залежей.

Нефтегазоперспективность района исследований

Исходя из данных газогеохимических работ, к наиболее высокоперспективным нефтеносным прогнозным территориям западного сектора района исследований (рис. 7) относятся площади юго-восточной части Предвосточносибирского осадочного бассейна (прогиба Вилькицкого), Ломоносово-Мен-делеевской структурно-тектонической зоны и севе-

Рис. 6. Распределение концентраций двуоксида (A) и оксида (B) углерода, водорода (C) и гелия (D) в донных отложениях западного сектора района исследований

Fig. 6. Distribution of carbon dioxide (A) and monixide (B), hydrogen (C) and helium (D) concentrations in seafloor formations of the western sector of the study area

B

с

Ю

с

с

B

с

с

III

3

B

B

С

Ю

о. Генриетты

III

3

B

I

7

6

B

120 км

B

1

I

120 км

Усл. обозначения см. на рис. 1

For Legend see Fig. 1

A

с

с

B

с

Ю

III

I

6

LV90-4

B

Газонасыщенность CO , см3/кг

1<–13

и 3–5

5–10

> 10

LV»0-3

B

B

3

120 км

Газонасыщенность CO, см /кг3 < 0,03

B

6

С

С

I

D

Газонасыщенность H , см3/кг

< 0,025 0,025–0,05 0,05–0,07 0,07–0,1 > 0,1

B

с

с

с

B

с

с

Ю

5

III

3

B

B

6

Газонасыщенность He, см3/кг

< 0,0025

120 км

B

Рис. 7. Схематическая карта распределения УВ-газов прогнозных нефтяных и газонефтяных залежей западной части района исследований по данным газогеохимических показателей МУВ (A) и К вл (B)

Fig. 7. Schematic map of HC gases distribution in the predicted oil and gas and oil pools of the western part of the study area in accordance with the gas-geochemical indicators МУВ (A) and К вл (B)

B

I

A

Ю

о. Генриетты

120 км

> 23

B

21–23

МУВ, г/моль

B

B

I

Ю

с о. Генриетты о. Жаннетты

с

Кв

40–50

> 50

120 км

B

Площади распространения предполагаемых залежей ( 1 , 2 ): 1 — нефтяных, 2 — газонефтяных.

Остальные усл. обозначения см. на рис. 1

Areas of the assumed pools occurrence ( 1 , 2 ): 1 — oil, 2 — gas and oil.

For other Legend items see Fig. 1

ро-западного крыла Новосибирского бассейна (одноименного прогиба).

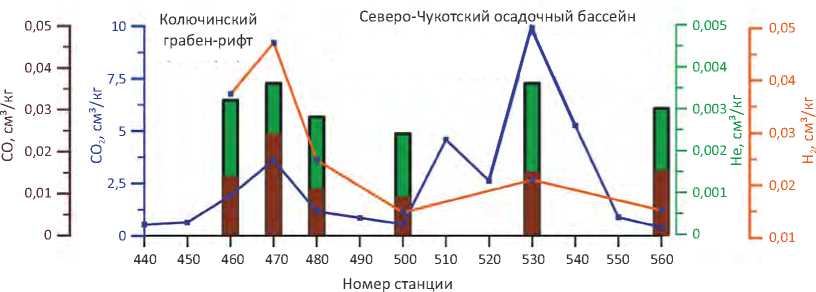

К аналогичным территориям восточной части района исследований относятся южное крыло и центральная часть Северо-Чукотского бассейна (рис. 8), станции 480, 530–560.

Формирование высокоперспективных прогнозных нефтегазовых залежей района исследований установлено в пределах Новосибирского и Пред-восточносибирского бассейнов (станции 27, 34, 35), восточного крыла поднятия Де-Лонга (станция 31), Северной структурной террасы (станция 24), а также Северо-Чукотского бассейна (станции 480, 530, 560) (см. рис. 8).

Распределение перспективных прогнозных залежей газа, конденсата и битумов в пределах донных станций района исследований представлено в табл. 1.

Следует отметить, что Северо-Чукотский, Пред-восточносибирский бассейны и разделяющие их

геоструктуры расположены в Восточно-Арктической перспективной нефтегазоносной провинции, начальные ресурсы нефти которой оцениваются в 6 млрд т, попутного газа — 18 млрд м3, свободного газа — 4,7 трлн м3 и конденсата — 17 млн т [27].

Заключение

В составе природных газов донных отложений района исследований установлены метан, УВ-газы, углекислый газ, оксид углерода, водород, гелий, сероводород, аргон и азот различного происхождения. Исходя из значений газогеохимических показателей, в изученных отложениях доминируют эпигенетические газы восьми предполагаемых газоматеринских источников. Сингенетические газы в осадках имеют подчиненное значение и ограниченный характер образования.

Формирование газовой фазы осадков в целом подчиняется правилам аддитивности — последовательного накопления газов различного генезиса с

Рис. 8. Распределение газогеохимических показателей УВ-газов донных отложений восточной части района исследований по профилю 5АР

Fig. 8. Distribution of gas-geochemical indicators of HC gases from the seafloor formations in the eastern part of the study area, 5АР Line

К пр 175

Колючинский грабен-рифт

Северо-Чукотский бассейн

о

18 5

510 520 530 540

К вл , % 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

Номер станции

1 — нижний интервал газогеохимических показателей прогнозных нефтегазовых залежей.

Остальные усл. обозначения см. на рис. 4

-

1 — lower interval of gas-geochemical indicators in the predicted oil and gas pools.

For other Legend items see Fig. 4

доминированием газовой составляющей и газогеохимических показателей более газонасыщенного газоматеринского источника.

Установлено, что газонасыщенность и газогеохимическое районирование донных отложений зависят от комплекса основных газоконтролирующих факторов — геологического строения, складчатой и разрывной тектоники, битуминозности и нефтега-

зоносности, угленосности и органической насыщенности, литологического состава, геокриологических, гидродинамических и других условий образования, накопления газов или их дегазации.

Исходя из результатов газогеохимических работ, можно сделать вывод, что осадочные бассейны и геоструктуры района исследований имеют высокие перспективы нефтегазоносности.

Список литературы Газогеохимическое районирование донных отложений осадочных бассейнов и геоструктур внешнего шельфа Восточно-Сибирского моря и Северного Ледовитого океана

- Пискарев А.Л. Арктический бассейн (геология и морфология). - СПб.: ВНИИОкеангеология, 2016. - 291 с.

- O'Regan M., Backman J., BarrientosN., Cronin T.M., GemeryL., KirchnerN., MayerL.A., NilssonJ., NoormetsR., PearceC.,SemiletovI.P., StranneC., Jakobsson M. The De Long Trough: a newly discovered glacial trough on the East Siberian continental margin // Climate of the Past. - 2017. -№ 13. - С. 1269-1284. DOI: 10.5194/cp-13-1269-2017.

- Гусев Е.А., Рекант П.В., Большиянов Д.Ю., Лукашенко Р.В., Попко А.О. Псевдогляциальные структуры подводных гор поднятия Менделеева и континентальной окраины Восточно-Сибирского моря // Проблемы Арктики и Антарктики. - 2013. - Т. 98. - № 4. - С. 43-55.

- Шакиров Р.Б., Сорочинская А.В., Обжиров А.И., Зарубина Н.В. Газогеохимические особенности осадков Восточно-Сибирского моря // Вестник ДВО РАН. - 2010. - № 6. - С. 101-108.

- Гресов А.И., Шахова Н.Е., Сергиенко В.И., Семилетов И.П., Яцук А.В. Изотопно-геохимические показатели углеводородных газов донных осадков шельфа Восточно-Сибирского моря // Доклады Академии наук. - 2016. - Т. 469. - № 6. - С. 711-713. DOI: 10.7868/ S086956521624018X.

- Гресов А.И., Обжиров А.И., Яцук А.В., Мазуров А.К., Рубан А.С. Газоносность донных осадков и геохимические признаки нефтегазоносное™ шельфа Восточно-Сибирского моря // Тихоокеанская геология. - 2017. - Т. 36. - № 4. - С. 77-84.

- Гресов А.И., Яцук А.В. Геологические условия формирования газонасыщенности донных отложений осадочных бассейнов юго-восточного сектора Восточно-Сибирского моря // Геология и геофизика. - 2021. - Т. 62. - № 2. - С. 197-215. DOI: 10.15372/GÍG2020104.

- Гресов А.И., Сергиенко В.И., Яцук А.В., Зарубина Н.В., Калинчук В.В. Газогеохимические показатели донных отложений северной части Восточно-Сибирского моря и котловины Подводников Северного Ледовитого океана // Доклады Академии наук. - 2020. - Т. 492. -№ 1. - С. 113-117. DOI: 10.31857/S2686739720050072.

- Хаин В.Е., Полякова И.Д., Филатова Н.И. Тектоника и нефтегазоносность восточной Арктики // Геология и геофизика. - 2009. - Т. 50. -№ 4. - С. 443-460.

- Государственная геологическая карта. Серия Лаптево-Сибироморская, Океанская. Масштаб 1: 1 000 000. Лист Т-57-60 — остров Генриетты. Объяснительная записка. Масштаб 1: 1 000 000. - СПб.: ВСЕГЕИ, 2015. - 84 с.

- Ким Б.И., Евдокимова Н.К., Супруненко О.И., Яшин Д.С. Нефтегеологическое районирование шельфа восточно-арктических морей России и перспективы их нефтегазоносности // Геология нефти и газа. - 2007. - № 2. - С. 49-58.

- Казанин Г.С., Барабанова Ю.Б., Кириллова-Покровская Т.А., Черников С.Ф., Павлов С.П., Иванов Г.И. Континентальная окраина Восточно-Сибирского моря: геологическое строение и перспективы нефтегазоносности // Разведка и охрана недр. - 2017. - № 10. - С. 51-55.

- Государственная геологическая карта России и прилегающих акваторий. Масштаб 1: 2 500 000. - СПб.: ВСЕГЕИ, 2016.

- Руководство по определению и прогнозу газоносности вмещающих пород при геологоразведочных работах. — Ростов-на-Дону: ВНИИГРИуголь, 1985. - 96 с.

- Abrams M.A. Significance of hydrocarbon seepage to petroleum generation and entrapment // Marine and Petroleum Geology. - 2005. -Т. 22. - № 4. - С. 457-477. DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2004.08.003.

- Нестеров И.И. Критерии прогнозов нефтегазоносности. - М.: Недра, 1969. - 334 с.

- Гресов А.И. Геохимическая классификация углеводородных газов угленефтегазоносных бассейнов Востока России // Тихоокеанская геология. - 2011. - Т. 30. - № 2. - С. 87-103.

- Казанин Г.С., Верба М.Л., Иванов Г.И., Кириллова-Покровская Т.А., Смирнов О.Е. Тектоническая карта Восточно-Сибирского моря: роль палеозойского комплекса осадочного чехла (по сейсмическим данным МАГЭ) // Разведка и охрана недр. - 2017. - № 10. - С. 61-67.

- Sherwood K.W., CraigJ.D., CookL.W. et al. Undiscovered oil and gas resources / Alaska Federal Offshore. As of January 1995. U.S. Department of the Interior Minerals Management Service, Alaska OCS Monograph, MMS 98-0054; 1998. - 531 с.

- Малышев Н.А., Обметко В.В., Бородулин А.А., Баринова Е.М., Ихсанов Б.И. Тектоника осадочных бассейнов российского шельфа Чукотского моря // Тектоника и геодинамика складчатых поясов и платформ фанерозоя: мат-лы XXIII Тектонического совещания. - М.: ГИН РАН, 2010. - Т. 2. - С. 23-29.

- Поселов В.А., Буценко В.В., Жолондз С.М., Жолондз А.С., Киреев А.А. Сейсмостратиграфия осадочного бассейна котловины Подводников и Северо-Чукотского прогиба // Доклады Академии наук. - 2017. - Т. 474. - № 5. - С. 621-624. DOI: 10.7868/S0869565217050206.

- Клубов Б.А. Природные битумы Севера. - М.: Недра, 1983. - 205 с.

- Флюидогеодинамика и нефтегазоносность северо-восточной окраины Азии. Масштаб 1: 2 500 000 / Под ред. Ю.А. Косыгина. - Хабаровск: Дальаэрогеодезия ГУГК, 1989. - 102 с.

- Геология и полезные ископаемые шельфов России. Арктические моря / Под ред. И.С. Грамберга, В.Л. Иванова, Ю.Е. Погребицкого. -СПб.: ВСЕГЕИ, 2004. - Т. 5. - Кн. 1. - 468 с.

- ГресовА.И. Метаноресурсная база угольных бассейнов Дальнего Востока и перспективы ее промышленного освоения. Т. II. Углемета-новые бассейны Якутии и Северо-Востока России. - Владивосток: Дальнаука, 2012. - 468 с.

- Гресов А.И., Яцук А.В. Геохимические признаки нефтегазоносности Восточно-Сибирского моря // Геология нефти и газа. - 2020. -№ 4. - С. 83-96. DOI: 10.31087/0016-7894-2020-4-83-96.

- Конторович А.Э., Эпов М.И., Бурштейн Л.М., Каминский В.Д., Курчиков А.Р., Малышев Н.А., Прищепа О.М., Сафронов А.Ф., Ступа-коваА.В., Супруненко О.И. Геология, ресурсы углеводородов шельфов арктических морей России и перспективы их освоения // Геология и геофизика. - 2010. - Т. 51. - № 1. - С. 7-17.

- Алексеев А.Ф., Бодунов Е.И., Лебедев В.С., Захарова С.С., Томская Е.С., Безменова П.Н., Трущелева Г.С., Лебедев В.С. Изотопно-геохимическая характеристика нефтей и газов восточной части Сибирской платформы. Органическая геохимия нефтей, газов и органического вещества докембрия / Под ред. А.А. Алексеева. - М.: Наука, 1981. - С. 164-175.

- Гресов А.И., Обжиров А.И., Яцук А.В. К вопросу водородоносности углегазоносных бассейнов Дальнего Востока // Вестник КРАУНЦ. Науки о Земле. - 2010. - № 1. - С. 231-244.

- Соколов В.А. Геохимия природных газов. - М.: Недра, 1971. - 336 с.