Гчп как фактор трансформации системы подготовки научно-педагогических кадров в контексте инновационной экономики

Автор: Никитина Ирина Александровна, Борисова Екатерина Сергеевна, Кабаленова Елена Магомедовна

Журнал: Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета @izvestia-spgeu

Рубрика: Государственное регулирование экономики

Статья в выпуске: 3 (117), 2019 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена проблеме координации образования, науки и бизнеса в контексте Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации. Государственно-частное партнерство в инновационной сфере рассматривается как институциональный и организационный альянс между государством и бизнесом в целях реализации общественно значимых проектов. Данная форма взаимодействия государства и частного капитала, нашедшая широкое применение в мировой практике и имеющая существенные преимущества в сравнении с другими формами сотрудничества, в отечественной экономике, в том числе в сфере образования и науки, на настоящий момент применяется фрагментарно под воздействием ряда факторов, которые негативно влияют на становление института ГЧП. В статье рассмотрена трансфертная функция вузов в системе ГЧП, обоснована необходимость формирования и развития системы мотивации участников ГЧП в сфере подготовки научно-педагогических кадров.

Инновационная экономика, подготовка научно-педагогических кадров, государственно-частное партнерство (гчп), финансирование ниокр, трансфертная функция вузов

Короткий адрес: https://sciup.org/148320078

IDR: 148320078

Текст научной статьи Гчп как фактор трансформации системы подготовки научно-педагогических кадров в контексте инновационной экономики

Ирина Александровна Никитина – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры мировой экономики и менеджмента Международного банковского института (г. Санкт-Петербург).

Екатерина Сергеевна Борисова – аспирант кафедры экономики труда Санкт-Петербургского государственного экономического университета.

Елена Магомедовна Кабаленова – аспирант кафедры экономики труда Санкт-Петербургского государственного экономического университета.

Статья поступила в редакцию 30.04.2019.

Федеральный закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципальночастном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», вступивший в силу с 1 января 2016 года, определяет государственночастное партнерство (ГЧП) как юридически оформленное на определенный срок и основанное на объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного партнера с одной стороны и частного партнера с другой стороны, которое осуществляется на основании соглашения о ГЧП, заключенного в соответствии с федеральным законом в целях привлечения в экономику частных инвестиций, обеспечения органами государственной власти и органами местного самоуправления доступности товаров, работ, услуг и повышения их качества [5]. Основная задача государства при реализации проектов в сфере ГЧП – привлечение частного капитала в осуществление социально значимых проектов, а также использование опыта управления, новых технологий, доступные частному сектору.

Развитие национальной инновационной системы, координация образования, науки и бизнеса – одно из приоритетных направлений Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. При этом государственно-частное партнерство определяется как действенная модель взаимодействия научных, образовательных организаций и бизнеса в инновационной сфере [4].

Инструментами ГЧП государство стимулирует частный сектор на участие в производстве общественных благ, например, с помощью покрытия части рисков по проектам или гарантиями (в некоторых случаях) стабильной доходности. Частный же сектор, в свою очередь, не только осуществляет инвестирование в проект, но, зачастую, занимается непосредственным его воплощением, привнося достаточную гибкость и экономическую целесообразность, а также более высокий стандарт качества продукта или услуги, свойственный частному сектору. Таким образом, в условиях кризиса и недостатка бюджетных средств, применение механизмов ГЧП позволит реализовать значимые проекты наиболее эффективным способом с наименьшими затратами со стороны правительства [9, 12].

Комитет ОЭСР по научной и технологической политике определяет государственно-частное партнерство в инновационной сфере как «любые официальные отношения или договоренности на фиксированный или бесконечный период времени между государственными и частными участниками, в котором обе стороны взаимодействуют в процессе принятия решения и соинвестируют ограниченные ресурсы, такие как деньги, персонал, оборудование и информацию для достижения конкретных целей в определенной области науки, технологии и инноваций» [8]. Международный фонд технологий и инвестиций (МФТИ) – дает свое определение ГЧП: «Государственно-частное партнерство в инновационной сфере – это институциональный и организационный альянс между государством и бизнесом в целях реализации общественно значимых проектов и программ в широком спектре отраслей промышленности и областей научных исследований» [1].

Анализируя механизм ГЧП, следует выделить спектр преимуществ ГЧП перед другими формами взаимодействия частного и общественного секторов экономики. Наиболее существенными, в первую очередь для научно-инновационной сферы, являются [7]: замена капитальных инвестиций на поток растянутых по времени платежей, что очень важно, когда возможности государственного финансирования ограничены, а проект является критически важным для реализации; более быстрые сроки реализации – зачастую частный сектор обладает большей гибкостью и способностью через систему субподрядчиков быстрее и эффективнее реализовать проект, особенно если частная сторона заинтересована в скорейшей реализации проекта; снижение затрат на всех стадиях жизненного цикла проекта (так как прибыльность проекта для частного сектора напрямую зависит от его операционной эффективности, то действия по улучшению проекта ведутся постоянно, а не только на стадии разработки); более эффективное распределение рисков (ответственность за реализацию успеха разделена между несколькими участниками, что более эффективно страхует от провалов); улучшенное качество предоставляемых услуг; дополнительная выручка, обеспечиваемая частным сектором за счет реализации незамеченных ранее возможностей.

Говоря о сферах применении ГЧП, необходимо проанализировать общие тенденции динамики бюджетных средств, выделяемых на развитие научно-инновационной сферы, характерные для экономически развитых стран (таблица 1). Представленные данные свидетельствуют, что вариация доли госсредств составляет по странам от 50% (Япония) до 80% и выше (Франция). Но общий тренд показывает, что доля инвестиций негосударственного сектора неуклонно увеличивается. Привлечение частного сектора в данную сферу традиционной ответственности государства не только обеспечивает дополнительное финансирование научно-инновационного сектора экономики, но также обеспечивает внедрение новейших управленческих практик, обеспечение более высокого уровня коммерциализации НИОКР, ускорение диффузии новейших разработок в различные сферы экономики.

Таблица 1

Структура расходов на НИОКР в странах ОЭСР [3]

|

Всего инвестиций, млн $ |

% инвестиций госсектора |

% инвестиций негос. сектора |

Всего инвестиций, млн $ |

% инвестиций госсектора |

% инвестиций негос. сектора |

|

|

Год |

Канада |

Франция |

||||

|

2009 |

9110,105 |

63,5 |

36,5 |

10537,222 |

89,7 |

10,3 |

|

2010 |

9208,411 |

60,9 |

39,1 |

10974,792 |

90,2 |

9,8 |

|

2011 |

9381,5 |

61,2 |

38,8 |

10951,967 |

88,3 |

11,7 |

|

2012 |

9992,881 |

59,4 |

40,6 |

11100,938 |

89,1 |

10,9 |

|

2013 |

9874,74 |

57,3 |

42,7 |

11242,491 |

88,3 |

11,7 |

|

2014 |

9748,928 |

55,6 |

44,4 |

11172,019 |

89,6 |

10,4 |

|

2015 |

10138,293 |

56,0 |

44,0 |

12246,497 |

81,3 |

18,7 |

|

2016 |

10518,99 |

53,8 |

46,2 |

|||

|

2017 |

10379,615 |

53,8 |

46,2 |

|||

|

Год |

Южная Корея |

Испания |

||||

|

2009 |

5157,837 |

79,5 |

20,5 |

5591,4 |

74,2 |

25,8 |

|

2010 |

5643,375 |

79,8 |

20,2 |

5671,6 |

72,7 |

27,3 |

|

2011 |

5892,915 |

80,2 |

19,8 |

5503,4 |

71,9 |

28,1 |

|

2012 |

6113,721 |

81,3 |

18,7 |

5106,0 |

72,0 |

28,0 |

|

2013 |

6295,646 |

78,1 |

21,9 |

4994,7 |

72,5 |

27,5 |

|

2014 |

6585,387 |

80,2 |

19,8 |

4947,8 |

73,1 |

26,9 |

|

2015 |

6690,008 |

79,2 |

20,8 |

5056,0 |

71,8 |

28,2 |

|

2016 |

6933,176 |

78,8 |

21,2 |

4966,5 |

71,8 |

28,2 |

|

2017 |

7146,005 |

77,6 |

22,4 |

|||

|

Год |

Англия |

Япония |

||||

|

2009 |

10449,55 |

68,3 |

31,7 |

18635,903 |

52,6 |

47,4 |

|

2010 |

10151,916 |

66,9 |

33,1 |

18094,114 |

52,6 |

47,4 |

|

2011 |

9956,431 |

65,1 |

34,9 |

19185,228 |

53,1 |

46,9 |

|

2012 |

9920,01 |

63,0 |

37,0 |

19469,78 |

53,1 |

46,9 |

|

2013 |

10301,184 |

62,9 |

37,1 |

20682,827 |

53,3 |

46,7 |

|

2014 |

10473,321 |

62,4 |

37,6 |

19890,5 |

52,9 |

47,1 |

|

2015 |

10587,469 |

60,8 |

39,2 |

18968,858 |

52,5 |

47,5 |

|

2016 |

10407,388 |

59,7 |

40,3 |

18407,141 |

52,4 |

47,6 |

|

2017 |

18632,019 |

52,1 |

47,9 |

|||

Статистика по НИОКР в отечественной экономике показывает рост как государственных, так и частных инвестиций в данную сферу по сравнению с 2009 годом, однако показатели на период с 2014 по 2016 год имеют отрицательную динамику (таблица 2). Заметим, что процессы подготовки и использования молодых научных кадров – часть совокупных процессов по организации и проведению в стране фундаментальных и прикладных исследований и разработок [2], призванных активизировать трансфер «наука – производство». Очевидно, что подготовка научных кадров имеет огромное значение и занимает в рассмотренной схеме центральное место, а эффективность их использования в ходе работ (по госзаказу или в частном бизнесе) зависит от общих системных и локальных условий, организационных форм, к которым, в том числе, относится ГЧП [13], и мотивации научной деятельности в стране и на отдельных предприятиях.

ГЧП в профессиональном образовании можно определить как систему «средне- и долгосрочных отношений между государством (субъектами его представляющими) и субъектами бизнеса (частного сектора экономики) по реализации проектов в сфере профессионального образования и научноисследовательской деятельности на основе объединения ресурсов и распределения доходов или неимущественных выгод, расходов и рисков» [1]. При этом необходимо учитывать специфику ГЧП в данной сфере, то есть необходимость соблюдения в рамках сотрудничества приоритета целей социально-экономической политики государства в сфере профессионального образования: обеспечение качественного и доступного для всех граждан РФ образования и обеспечение национальной экономики высококвалифицированными трудовыми ресурсами [6].

Таблица 2

Объем финансирования НИОКР в РФ, млн $ [3]

|

Год |

Объем инвестиций государственного сектора |

Объем инвестиций предпринимательского сектора |

|

2009 |

1745,261 |

560,782 |

|

2010 |

1897,322 |

677,827 |

|

2011 |

2020,155 |

721,119 |

|

2012 |

2025,383 |

885,237 |

|

2013 |

1899,304 |

884,76 |

|

2014 |

2214,242 |

996,728 |

|

2015 |

2103,476 |

980,083 |

|

2016 |

2064,582 |

938,223 |

|

2017 |

2113,617 |

968,999 |

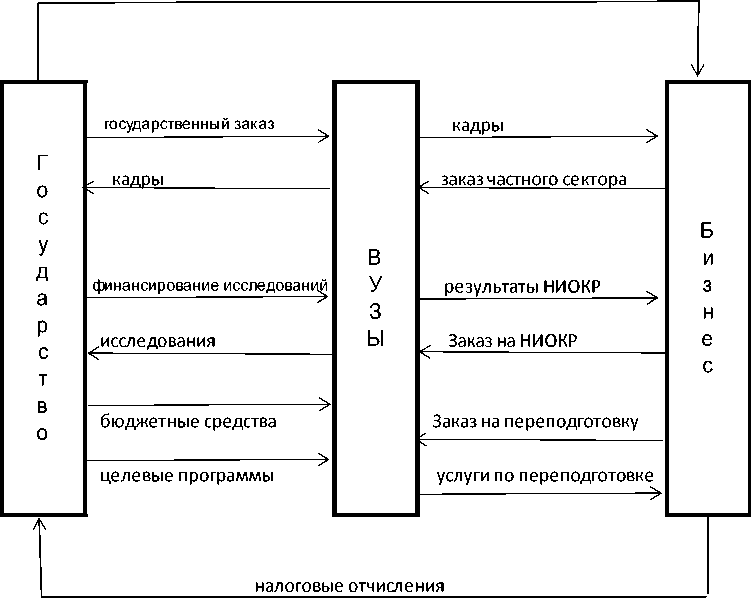

Рассматривая общую схему взаимодействия государства, частного сектора (бизнеса) и вузов, стоит отметить уникальность функции субъектов высшего профессионального образования, выраженную в трансферте технологий и инноваций, а также обеспечении кадровых нужд государства и компаний [10,11]. В общем виде схема взаимодействия ВУЗов, государства и частного сектора представлена на рисунке.

субвенции

Рис. Трансфертная функция вузов в системе ГЧП

Взаимодействие государства и университета выражается не только в государственном заказе на подготовку определенных категорий специалистов и выделение соответствующих бюджетных средств, но и в виде заказа на определенные исследования, финансирование целевых программ, таких как оценивание потенциала подготовки преподавательского состава, стимулирование исследований молодых ученых. В свою очередь, университеты осуществляют трансфер результатов исследований и разработок, а также отчеты о выполнении целевых программ, что помогает принимать управленческие решения правительством. Помимо этого, вузы выпускают специалистов по государственным программам подготовки и переподготовки как для государственных компаний, так и для академического сектора науки или управленческих структур.

Сотрудничество бизнеса и вузов выражается в подготовке кадров по целевому заказу, повышении квалификации сотрудников компании, организации специальных программ обучения. Помимо этого, университетский сектор науки способен проводить НИОКР по заказу частного сектора, привлекая, таким образом, дополнительные средства на развитие, реагируя на потребности экономики страны в определенных специалистах и определенных областях исследований. В то же время, стоит отметить, что государство стремится укрепить взаимосвязи между частным сектором и вузами, в частности, инициируя программы поощрения кооперации, создания совместных предприятий на базе вузов, субсидируя частный сектор за счет снижения налогов на НИОКР и инновационную деятельность, которая невозможна без тесных связей с вузами. Взамен государство получает большие налоговые поступления за счет развития инновационных предприятий и повышения их прибылей.

Однако российская действительность демонстрирует устойчивое падение у выпускников вузов как интереса к послевузовскому научно-исследовательскому образованию, так и количественное снижение защищенных работ. В таблицах 3 и 4 представлена статистика удельных весов лиц, защитивших диссертацию по выпуску из аспирантуры и докторантуры по типам организаций.

Таблица 3

Удельный вес защитивших диссертацию по выпуску из аспирантуры по типам организаций, % [3]

|

Год |

Всего |

Научно-исследовательские организации |

Образовательные организации высшего образования |

Организации дополнительного профессионального образования |

|

2010 |

28,5 |

16,8 |

30,3 |

17,5 |

|

2013 |

25,9 |

17,1 |

26,9 |

31,8 |

|

2014 |

18,4 |

11,9 |

19,2 |

20,8 |

|

2015 |

18 |

11,5 |

18,8 |

15,7 |

|

2016 |

14,4 |

11,2 |

14,7 |

16,5 |

|

2017 |

12,8 |

11,2 |

13,1 |

9,3 |

Таблица 4

Удельный вес защитивших диссертацию по выпуску из докторантуры по типам организаций, % [3]

|

Год |

Всего |

Научно-исследовательские организации |

Образовательные организации высшего образования |

|

2010 |

26,7 |

21,1 |

27,2 |

|

2013 |

23,8 |

12,3 |

24,5 |

|

2014 |

17 |

17,9 |

16,9 |

|

2015 |

13,1 |

11,9 |

13,1 |

|

2016 |

11,2 |

10,5 |

11,3 |

|

2017 |

25,7 |

33,3 |

24,8 |

Анализ складывающейся ситуации позволил сделать следующие выводы:

-

• система подготовки кадров высшей квалификации в рамках традиционной аспирантуры (докторантуры) плохо ориентирована на текущие потребности экономики, рынка труда и, главное, на приоритеты развития науки и техники РФ. Утверждаемые на правительственном уровне критические технологии Российской Федерации, приоритетные направления научных исследований пока

не оказывают должного влияния на структуру подготовки специалистов в системе послевузовского образования и тематику диссертационных исследований;

-

• участие работодателей (в том числе бизнеса) в подготовке научных кадров в настоящее время уже декларируется в законодательстве, однако механизм их участия в деятельности аспирантуры не предложен. Бизнес не дает заявки (заказы) на подготовку специалистов определенного профиля и уровня квалификации, не предлагает темы диссертационных исследований для нахождения эффективных путей решения конкретных проблем бизнеса, не обеспечивает гарантии трудоустройства выпускников аспирантуры (адъюнктуры) или докторантуры;

-

• аспирантские программы недостаточно нацелены на интеграцию науки и образования. Аспирантские программы в вузах выглядят в большей степени как образовательные программы, тогда как аспирантские программы в НИИ в большей степени носят исследовательский характер, в них образовательный компонент имеет подчиненное, второстепенное значение. Преимущества каждой из моделей аспирантских программ (вузов и НИИ) должны стать основой реорганизации аспирантских программ и их превращения в структурированные программы. При этом под структурированностью нами понимается наличие двух основных компонент - образовательной и исследовательской. Заключение соглашений о взаимодействии между конкретными вузами и НИИ позволит усилить образовательную компоненту для аспирантов НИИ и, соответственно, научно-исследовательскую для аспирантов вузов. В процесс интеграции науки и образования необходимо включить также НИИ, не имеющие аспирантур. Такого рода интеграционные процессы будут способствовать развитию мобильности аспирантов.

Общая проблема взаимодействия государства, вузов и бизнеса на современном этапе может быть сформулирована кратко: не будет происходить никаких радикальных изменений, если участникам взаимодействий это будет неинтересно/невыгодно. Соответственно, необходимо выявить интересы участников, согласовать их и создать условия для их реализации.

Доля бизнеса в процессе подготовки научных кадров в России незначительна, так как нет действенных стимулов: бизнес не принимает участия в формировании тематики диссертационных исследований, не подает заявки на специалистов нужной квалификации, не имеет льгот за участие в процессах подготовки научных кадров. Очевидно, что это системные недостатки, которые должны устраняться комплексно. Прежде всего, с помощью законодательно-нормативной базы.

На государственном уровне декларируется необходимость развития институтов ГЧП как механизма мобилизации ресурсов для осуществления общественно значимых социально направленных проектов, в том числе в сфере образования и инноваций, однако практика показывает недостаточную востребованность результатов научно-исследовательского труда в реальном секторе экономики, что свидетельствует об отсутствии системы стимулов и показателей эффективности для вовлеченных административных структур, а также о неблагоприятных для осуществления ГЧП-проектов общественнополитических и экономических условиях.

Согласование интересов обучающегося индивида и других субъектов (государства, вуза (аспирантуры вуза/НИИ), бизнес-организации) предполагает следующие стимулы:

-

• нефинансовые: рост человеческого капитала; самореализация в процессе создания нового знания; статус научного труда; сопоставимость российской и зарубежных систем квалификаций; наличие условий для обучения и исследований, соответствующих ожиданиям индивида; включение в трудовой стаж периода подготовки; совместные международные программы подготовки;

-

• финансовые: приемлемое качество жизни (стипендия, заработная плата); дифференциация финансового обеспечения в зависимости от выбранного научного направления; контракт на целевую подготовку с возмещением затрат в случае окончания без защиты диссертации.

При этом показателем баланса интересов государства, бизнеса и индивида, достигнутого, в том числе, посредством ГЧП, может служить востребованность компетенций последнего на рынке труда и результатов его научно-исследовательской работы в экономике.

Кратко сформулированный перечень выгод государства от применения механизмов ГЧП в научноинновационной сфере отечественной экономики выглядит следующим образом: улучшение системы выбора основных направлений научно-инновационной деятельности за счет более гибкого восприятия рынком перспектив коммерческого успеха конкретных НИОКР; рост эффективности господдержки исследований, проводимых бизнесом, за счет принятия части рисков от инновационной деятельности государством; заполнение разрывов в инфраструктуре передачи знаний, а также развитие данной инфраструктуры. При этом, для создания эффективной системы, способной в кратчайшие сроки превращать инновационную идею в услугу, товар или технологию, необходимы, в целом, политическая и экономическая стабильность, содействие сбалансированному экономическому росту со стороны государства, в том числе в рамках денежно-кредитной политики и, в частности, институциональное, законодательное, стратегическое и организационное развитие государственно-частного партнерства.

Список литературы Гчп как фактор трансформации системы подготовки научно-педагогических кадров в контексте инновационной экономики

- Варнавский В.Г. Партнерство государства и частного сектора. М.: Наука. 2005. 260 с.

- Серга М.Ю. Подготовка научных кадров в России: объективные и субъективные проблемы аспирантов//Фундаментальные исследования. 2011. № 8-3. С. 559-562.

- Главная база данных научно-технических показателей OECD Science Indicators. . Режим доступа: https://www.oecd.org (дата обращения 03.03.2018).

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года.

- О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федер. закон Рос. Федерации от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ.