Где, кого и зачем готовят в частных вузах России?

Автор: Блинова Т.Н., Бедарева Л.Ю., Полушкина Е.А., Федотов А.В.

Журнал: Университетское управление: практика и анализ @umj-ru

Рубрика: Университет и рынок труда

Статья в выпуске: 1 т.29, 2025 года.

Бесплатный доступ

Анализируется подготовка кадров негосударственными вузами России и ее сопряженность с кадровыми потребностями региональных экономик, территориальная дислокация частных вузов и их филиалов, их вклад в региональные системы подготовки профессиональных кадров, структура подготовки студентов по реализуемым образовательным программам в разрезе укрупненных групп специальностей, направлений подготовки и профессий (далее – УГСНП). Исследование основано на данных федерального статистического наблюдения по форме № ВПО-1, а также на сведениях Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации. Результаты оценки позволили выделить специфику размещения негосударственных вузов на территории России, их вклад в общий объем подготовки кадров с высшим образованием в макрорегионах, а также влияние на соответствие системы подготовки специалистов с высшим образованием кадровым потребностям отраслей и федеральных округов. Полученные выводы могут рассматриваться в качестве информационной базы для принятия управленческих решений по пересмотру спектра реализуемых образовательных программ соответствующими органами государственной власти и руководством самих частных вузов.

Частные вузы, укрупненные группы специальностей, направлений подготовки, профессий, макрорегионы, отрасли, кадровые потребности

Короткий адрес: https://sciup.org/142244096

IDR: 142244096 | DOI: 10.15826/umpa.2025.01.001

Текст научной статьи Где, кого и зачем готовят в частных вузах России?

Закон Российской Федерации «Об образовании», принятый в 1992 году, заложил юридические основания для появления и функционирования в России частных вузов. Вплоть до 2008 года этот сектор высшего образования развивался довольно динамично. Так, уже буквально через год после принятия указанного закона в стране функционировало 78 негосударственных вузов, в 1998 году – 334, в 2003 году – 392, в 2008 году – 474. Относительно быстрыми темпами увеличивалась и численность студентов, обучающихся в них. Уже к 1998 году число студентов частных вузов достигло 250,7 тыс. чел., к 2003 году – 859,5 тыс. чел., к 2008 году – своего пика в 1298,3 тыс. человек. После этого в России начала проводиться политика по оптимизации вузовской сети, нацеленная в первую очередь на поднятие уровня качества высшего образования в стране. В большей степени она затронула именно частные вузы и их филиалы. Если, к примеру, с 2013 по 2022 гг. число государственных вузов сократилось на 38,5 %, то число частных – в 2,9 раза. Начиная с 2023 года, число негосударственных вузов немного увеличилось. В 2023 году по сравнению с 2022 прирост составил 10 ед., в 2024 году – уже 17.

Можно сказать, что появление частных вузов и их филиалов в свое время способствовало удовлетворению накопившегося массового спроса на высшее образование и повышению его уровня доступности [1]. Предложение негосударственных вузов при этом, по понятным причинам, в большинстве своем формировалось из специальностей в сфере экономики, менеджмента и юриспруденции. В то время исследователи и представители власти особо не задавались вопросом, нужны ли эти специалисты региональным экономикам в таких объемах. Позже государство, учитывая ключевой мотив повышения уровня качества высшего образования, обратило особенное внимание на приведение структуры подготовки профессиональных кадров в соответствие с текущими и перспективными потребностями региональных экономик. К середине 2010-х годов в стране уже накопилось довольно большое число выпускников с дипломами высшего образования экономического и юридического профилей, и их доля в структуре подготовки кадров с высшим образованием оставалась на довольно высоком уровне. Как показано в работе [2], в среднем за 2017/18-2019/20 уч. гг. доля выпускников по УГСН 38 «Экономика и управление» составляла 19,95 %, по УГСН 40 «Юриспруденция» – 11,07 %. Иными словами, негосударственные вузы, осуществляющие подготовку студентов в основном по этим двум УГСН, косвенно стимулировали приближение структуры подготовки кадров частных вузов к кадровым потребностям экономики России и ее регионов. В определенной степени это удалось. В этой связи открытым для исследователей остается вопрос, чем обусловлен в таком случае рост числа частных вузов, наблюдаемый в стране в течение последних двух лет. Чтобы получить на него ответ, необходимо понять, каких специалистов в последнее время готовят в частных вузах России и насколько это обосновано с точки зрения востребованности выпускников частных вузов рынком труда.

Стоит отметить, что в последние годы интерес исследователей к проблемам функционирования частных вузов в России несколько снизился. Так, если в конце 90-х гг. ХХ века – начале 2000-х гг. довольно большое число авторов изучали вопросы их становления [3–11], развития [3, 6-11], проблем [12-15] и дальнейших перспектив [11, 16-17], то в последние годы число публикаций, посвященных негосударственному сектору высшего образования России, значительно сократилось. При этом авторы в большей степени концентрируют свое внимание на отдельных аспектах функционирования частных вузов, оставляя в стороне вопросы их территориального размещения, спектра реализуемых образовательных программ и востребованности выпускников на региональных (макрорегиональных) рынках труда. Так, например, Н. А. Полихина анализирует потенциал негосударственных вузов в развитии научно-исследовательской деятельности [18], А. В. Костина – приоритетные научные направления отдельно взятого университета [19]. С. В. Титова поднимает вопросы качества образования в частных вузах [20], Д. А. Дворнина - развития кадрового потенциала [21], Н. Д. Кликунов затрагивает проблему статистического учета числа негосударственных вузов, не углубляясь при этом в территориальный разрез [22], и пр.

Кроме того, недостаточно изученными в последние годы остаются и вопросы сопряженности структуры подготовки кадров в частных вузах с отраслевой спецификой региональных экономик. Стоит отметить, что практикой научных исследований накоплено не так много методик оценки сбалансированности системы подготовки кадров с высшим образованием с потребностями рынка труда, которые можно было бы преломить по отношению к частным вузам. Среди таковых можно выделить методики Т. Н. Блиновой, А. В. Федотова и А. А. Коваленко [23], а также А. А. Фирсовой и Ю. В. Преображенского [24]. Авторский коллектив Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС [23] предлагает исследовать степень соответствия системы подготовки кадров с высшим образованием текущим и перспективным потребностям регионов путем сопоставления структуры подготовки кадров с высшим образованием по укрупненным группам специальностей и направлениям подготовки с текущей и перспективной структурой валового регионального продукта, а также с распределением занятых по отраслям экономики. Учитывая относительно узкий спектр реализуемых негосударственными вузами образовательных программ, особенно в Сибири, на Дальнем Востоке и на Северном Кавказе, и, напротив, широкий перечень видов экономической деятельности, по которому осуществляется учет вклада в ВРП, а также занятых в экономике, применять такую детализированную методику для целей настоящего исследования вряд ли рационально из-за возможного искажения результатов. Методика А. А. Фирсовой и Ю. В. Преображенского [24] предусматривает более укрупненный, секторальный подход к оценке сопоставимости направлений подготовки бакалавров потребностям региональных рынков труда. По этой причине она лучше подходит для решения задачи оценки сопряженности структуры подготовки кадров в частных вузах с отраслевой спецификой региональных экономик, хотя и требует некоторых корректировок.

Таким образом, анализ подготовки кадров негосударственными вузами России и ее сопряженности с кадровыми потребностями макроре-гиональных экономик видится весьма актуальной задачей.

Методы исследования

Данное исследование базируется на анализе доступных статистических данных. Так, распределение частных вузов и обучающихся в них по федеральным округам страны, в том числе по УГСН, основывается на анализе статистических данных сводных форм федерального статистического наблюдения № ВПО-11, а также информационно-аналитических материалов по результатам проведения мониторинга качества подготовки кадров2. В основу оценки сопряженности структуры подготовки кадров частными вузами с отраслевой спецификой региональных экономик положена методика А. А. Фирсовой и Ю. В. Преображенского, предложенная в 2021 году [24]. Ее суть заключается в сопоставлении структуры выпуска бакалавров со структурой занятых в регионах по секторам экономики путем вычисления коэффициента (индекса) структурных различий Рябцева. Сектора экономики, в свою очередь, определялись авторами на основе типологии И. Фишера и К. Кларка, выделявших первичный, вторичный и третичный сектора [25]. Кроме того, А. А. Фирсова и Ю. В. Преображенский включили в модель еще один, четвертичный сектор, обосновав это решение «современными тенденциями постиндустриализации» [24]. В связи с внесением изменений в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности после 2021 года, а также с тем, что нами рассматривается подготовка студентов не только по программам бакалавриата (как авторами методики), но и по программам магистратуры и специалитета, данная методика потребовала внесения небольших корректировок (Таблица 1).

Идея применения в качестве ключевого инструментария методики интегрального коэффициента структурных различий В. М. Рябцева оставлена нами без изменений. Данный коэффициент рассчитывается по формуле [26]:

где d] — доля зачисленных на образовательные программы, соответствующие определенному сектору экономики; d0 - доля занятых в соответствующем секторе экономики.

Интерпретация коэффициента структурных различий осуществлялась по шкале, предложенной В. М. Рябцевым (Таблица 2).

Подготовка кадров частными вузами России

По данным сводных форм ВПО-1 за 2024 год, в России функционирует 242 головных и 105 филиалов частных вузов, что составляет 27,3 % от общего числа образовательных организаций высшего образования в стране. Более 40 % из них сконцентрировано в Центральном федеральном округе, 17 % приходится на Поволжье. В СевероЗападном и Южном макрорегионах дислоцировано практически по 10 % негосударственных вузов, в Северо-Кавказском – около 8 %. В Сибири, на Урале и на Дальнем Востоке суммарно расположено менее 13 % из них. Следует отметить, что в отношении дислокации головных частных вузов и их филиалов на территории страны имеется определенная специфика. Для Центрального и СевероЗападного федеральных округов в большей степени характерно наличие головных образовательных

Таблица 1

Соотнесение видов экономической деятельности и укрупненных групп специальностей и направлений подготовки высшего образования по секторам экономики

Table 1

Correlation of types of economic activity and enlarged groups of specialties and directions of training of higher education across economic sectors

|

Сектор |

Описание сектора |

Буквенные коды разделов классификатора и видов экономической деятельности |

Коды укрупненных групп специальностей и направлений подготовки общероссийского классификатора специальностей по образованию |

|

Первичный |

Добывающая промышленность, сельское хозяйство |

А, B |

35, 36 |

|

Вторичный |

Обрабатывающая про мышленность, транспорт |

C, D, E, F |

07–29 |

|

Третичный |

Сфера услуг |

G, H, I, J, K, L, M (за вычетом научных исследований и разработок), N, P, Q, R, S |

30–55 за вычетом 38.03.04 и 38.04.04 |

|

Четвертичный |

Наука и государственное управление |

Научные исследования и разработки, O |

01–06, 38.03.04, 38.04.04 |

Таблица 2

Шкала оценки структурных различий В. М. Рябцева [26]

V. M. Ryabtsev’s scale for assessing structural differences [26]

Table 2

14,29 % филиалов негосударственных вузов от общего их числа в стране и лишь 7,85 % головных частных образовательных организаций высшего образования. На Северном Кавказе, в Сибири и на Урале доли негосударственных вузов и их филиалов примерно совпадают со средними данными по стране в целом. В Северо-Кавказском федеральном округе, например, это 7,85 % и 7,62 % соответственно (Таблица 3).

Таблица 3

Данные о числе частных вузов и филиалов в разрезе федеральных округов России

Table 3

Data on the number of private universities and their branches per federal districts of Russia

|

Федеральный округ |

Число головных частных вузов, ед. |

Число филиалов частных вузов, ед. |

Число частных вузов и филиалов, ед. |

Доля головных частных вузов в федеральном округе в общем числе головных частных вузов в стране, % |

Доля филиалов частных вузов в федеральном округе в общем числе филиалов частных вузов в стране, % |

Доля частных вузов и филиалов в федеральном округе в общем числе частных вузов и филиалов в стране, % |

Доля частных вузов и филиалов в общем числе вузов и филиалов в федеральном округе, % |

|

Центральный |

116 |

34 |

150 |

47,93 |

32,38 |

43,23 |

37,88 |

|

Северо-Западный |

27 |

6 |

33 |

11,16 |

5,71 |

9,51 |

26,83 |

|

Южный |

19 |

15 |

34 |

7,85 |

14,29 |

9,80 |

23,78 |

|

Северо-Кавказский |

19 |

8 |

27 |

7,85 |

7,62 |

7,78 |

31,76 |

|

Приволжский |

32 |

27 |

59 |

13,22 |

25,71 |

17,00 |

24,08 |

|

Уральский |

12 |

5 |

17 |

4,96 |

4,76 |

4,90 |

18,68 |

|

Сибирский |

13 |

5 |

18 |

5,37 |

4,76 |

5,19 |

15,00 |

|

Дальневосточный |

4 |

5 |

9 |

1,65 |

4,76 |

2,59 |

13,24 |

|

Всего |

242 |

105 |

347 |

100,00 |

100,00 |

100,00 |

27,30 |

Источник: составлено авторами по данным сводных форм ВПО-1 за 2024 год официального сайта Минобрнауки России.

Особенности размещения частных вузов и их филиалов по макрорегионам России можно объяснить следующим. В Центральном федеральном округе сконцентрирована наибольшая доля населения страны. Соответственно, открывать головные вузы, которые, как правило, крупнее филиалов, в таком регионе вполне рационально. На Дальнем Востоке, напротив, проживает чуть более 5 % от общей численности населения в стране, в связи с чем данный макрорегион не является потенциально емким для ведения бизнеса в сфере частного высшего образования. Следовательно, открытие головных частных вузов на его территории нецелесообразно. Размещение большей доли филиалов негосударственных вузов на территории Приволжского и Южного федеральных округов частично может быть связано с более острой конкуренцией с государственными вузами, дислоцированными в этих округах. В каждом их регионе функционирует в среднем 13 государственных образовательных организаций высшего образования с учетом филиалов, в то время как в большинстве других федеральных округов этот показатель существенно ниже. Например, в расчете на один регион на Дальнем Востоке приходится пять государственных вузов и филиалов, на Северном Кавказе и на Северо-Западе – по восемь. В Северо-Западном макрорегионе превалирование головных частных вузов над их филиальной сетью обусловлено тем, что большинство из них (81,5 %) размещено в Санкт-Петербурге – третьем по численности населения субъекте Российской Федерации, который к тому же считается одним из исторически сложившихся образовательных центров страны.

В топ-10 регионов по числу частных вузов входят такие субъекты федерации, как Москва (77 ед., 22,19 %), Санкт-Петербург (22 ед., 6,34 %), республики Татарстан (19 ед., 5,48 %) и Дагестан (9 ед., 2,59 %), Краснодарский (13 ед., 3,75 %) и Ставропольский (11 ед., 3,17 %) края, Московская (22 ед., 6,34 %), Свердловская (9 ед., 2,59 %), Воронежская (8 ед., 2,31 %) и Ростовская (8 ед., 2,31 %) области.

Ранее было показано, что доля частных вузов в среднем по стране с общим числом образовательных организаций высшего образования составляет 27,3 %. Однако по регионам этот показатель значительно отличается. Так, в республиках Калмыкия, Ингушетия и Марий Эл негосударственные вузы составляют половину от общего числа вузов, дислоцированных в них. Еще в восьми субъектах федерации – от 40 % до 50 %, в 15 – от 30 % до 40 %, и в 40 регионах – до 30 %. На территории еще

20 субъектов Российской Федерации частные вузы отсутствуют.

Негосударственными вузами подготовка кадров осуществляется по программам высшего, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования. В большем объеме она ведется по программам высшего образования – бакалавриата, специалитета и магистратуры. По данным форм ВПО-1 за 2024 год, численность студентов, обучающихся в частных вузах страны на таких программах, составляет 595,4 тыс. человек. От общей численности обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в России это 12,06 %. При этом в Центральном макрорегионе в частных вузах обучается почти четверть студентов (23,28 %), в остальных – менее 10 % в каждом. Самая низкая доля вклада негосударственных вузов в подготовку кадров – на Урале и на Дальнем Востоке: всего 3,69 % и 1,76 % соответственно. Ввиду густонаселенности, а также сконцентрированности довольно большой части частных вузов в Центральном федеральном округе, именно на данный макрорегион приходится наибольшая численность и, соответственно, доля студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры – 64,7 %. На втором месте по данному показателю со значением 12,64 % находится Поволжье. На все остальные федеральные округа приходится всего 22,66 % обучающихся. Важно отметить, что структура обучающихся в частных вузах в разрезе форм обучения довольно сильно разнится по федеральным округам. Если, например, в Северо-Западном и Приволжском макрорегионах превалирует очная подготовка, составляя 46,86 % и 40,42 % соответственно, то во всех других федеральных округах она ведется в основном в очно-заочной форме. Особенно ярко это выражено в Центральном и Дальневосточном федеральных округах, где в вечерней форме обучается больше половины студентов. Далее будет показано, что в этих макрорегионах наиболее высока доля осваивающих программы УГСН 38 «Экономика и управление» и 40 «Юриспруденция», обучение по которым в рамках получения первого высшего образования в заочной форме законодательно запрещено (Таблица 4).

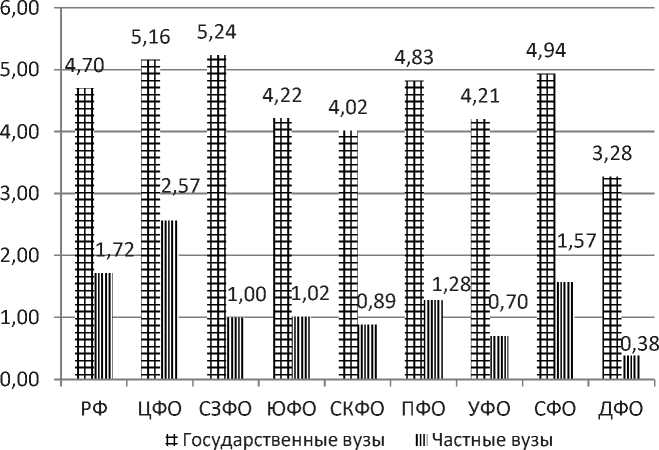

Очевидно, что негосударственные вузы в России значительно уступают государственным по численности обучающихся по программам высшего образования. Если на один государственный вуз в среднем приходится 4,7 тыс. таких студентов, то на один частный – всего 1,72 тыс. студентов, что в 2,73 раза меньше. Наиболее сильный перекос отмечается в Дальневосточном,

Таблица 4

Данные о численности обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в частных вузах (с учетом филиалов) в разрезе федеральных округов России

Table 4

Data on the number of students in bachelor’s, specialist’s and master’s programs in private universities (including branches) per federal districts of Russia

|

Федеральный округ |

Численность обучающихся в частных вузах, тыс. чел. |

Доля обучающихся по формам обучения, % |

Доля обучающихся в частных вузах в общей численности обучающихся в частных вузах в стране, % |

Доля обучающихся в частных вузах в общей численности обучающихся в федеральном округе, % |

||

|

очная |

очно заочная |

заочная |

||||

|

Центральный |

385,25 |

19,03 |

55,07 |

25,90 |

64,70 |

23,28 |

|

Северо-Западный |

32,85 |

46,86 |

26,12 |

27,02 |

5,52 |

6,52 |

|

Южный |

34,56 |

27,62 |

42,14 |

30,24 |

5,80 |

6,99 |

|

Северо-Кавказский |

23,93 |

31,57 |

36,01 |

32,42 |

4,02 |

9,31 |

|

Приволжский |

75,25 |

40,42 |

33,29 |

26,29 |

12,64 |

7,73 |

|

Уральский |

11,91 |

28,85 |

36,20 |

34,95 |

2,00 |

3,69 |

|

Сибирский |

28,20 |

9,81 |

43,69 |

46,51 |

4,74 |

5,30 |

|

Дальневосточный |

3,46 |

13,66 |

54,36 |

31,98 |

0,58 |

1,76 |

|

Всего |

595,40 |

24,00 |

48,28 |

27,72 |

100,00 |

12,06 |

Источник: составлено авторами по данным сводных форм ВПО-1 за 2024 год официального сайта Минобрнауки России.

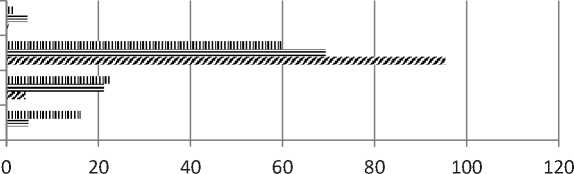

Уральском и Северо-Западном федеральных округах. На Дальнем Востоке, например, в одном государственном вузе обучается в восемь раз больше студентов, чем в частном, на Урале – в шесть раз. В Центральном и Сибирском макрорегионах разница составляет 2,01 и 3,15 раза – это минимальные значения среди всех федеральных округов страны (рис. 1).

Рис. 1. Средняя численность обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в расчете на один вуз по федеральным округам России и типам вузов, тыс. чел.

Fig. 1. Average number of students in bachelor’s, specialist’s and master’s programs per university by federal districts of Russia and types of universities, thousand people

Негосударственные вузы, как и государственные, согласно действующему законодательству могут претендовать на участие в конкурсе по распределению контрольных цифр приема на аккредитованные образовательные программы и, в случае выполнения государственного задания, получать бюджетные средства на обучение в рамках контрольных цифр приема. По последним статистическим данным, за счет средств федерального бюджета по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в частных вузах обучается 9 242 студента, что составляет всего 1,7 % от общей численности студентов в частных вузах, причем такое обучение ведется в негосударственных образовательных организациях высшего образования далеко не во всех регионах страны. Наименьшая доля таких студентов — на Дальнем Востоке (отсутствует) и в Южном федеральном округе (0,4 %). В целом федеральное финансир ов ание на реализацию программ высшего образования получают частные вузы 34 субъектов федерации из 64, в которых они функционируют. В отдельных регионах рассматриваемые категории образовательных организаций обучают за счет средств федерального бюджета более 10 % студентов: это Свердловская (15,5 %), Воронежская (12 %) и Рязанская (10,3 %) области. Наряду с федеральным финансированием отдельные частные вузы получают поддержку из средств региональных бюджетов. Однако касается это лишь вузов Самарской области и г. Санкт-Петербурга, и объем такой поддержки совершенно незначительный — 1,6 % и 0,7 % обучающихся от общей численности студентов негосударственных вузов в данных субъектах федерации соответственно.

Подготовку кадров по программам среднего профессионального образования осуществляют 90 негосударственных вузов, что составляет четверть от общего их числа. В Южном и Приволжском федеральных округах количество таких вузов составляет примерно треть от всех негосударственных, дислоцированных на этих территориях, на Дальнем Востоке — всего одну девятую. Что касается численности обучающихся в частных вузах по программам среднего профессионального образования, по нашим расчетам, базирующимся на данных

Таблица 5

Данные о реализации программ среднего профессионального образования частными вузами в разрезе федеральных округов

Table 5

Data on the implementation of secondary vocational education programs by private universities per federal districts

|

Федеральный округ |

Число частных вузов, реализующих программы среднего профессионального образования, ед. |

Доля частных вузов, реализующих программы среднего профессионального образования, в общем числе частных вузов, % |

Численность обучающихся в частных вузах по программам среднего профессионального образования, чел. |

Доля обучающихся по программам среднего профессионального образования в частных вузах в общей численности обучающихся по программам среднего профессионального образования в федеральном округе, % |

Численность обучающихся по программам среднего профессионального образования в расчете на 1 частный вуз, чел. |

|

Центральный |

34 |

22,67 |

59 677 |

6,63 |

1 755 |

|

Северо-Западный |

10 |

30,30 |

4 904 |

1,50 |

490 |

|

Южный |

12 |

35,29 |

12 880 |

2,83 |

1 073 |

|

Северо-Кавказский |

5 |

18,52 |

2 830 |

0,99 |

566 |

|

Приволжский |

20 |

33,90 |

12 493 |

1,52 |

625 |

|

Уральский |

4 |

23,53 |

1 581 |

0,46 |

395 |

|

Сибирский |

4 |

22,22 |

5 462 |

1,12 |

1 366 |

|

Дальневосточный |

1 |

11,11 |

1 073 |

0,47 |

1 073 |

|

Всего |

90 |

25,94 |

100 900 |

2,62 |

1 121 |

Источник: расчеты авторов по данным информационно-аналитических материалов по результатам проведения мониторинга качества подготовки кадров 2024 года. URL: (дата обращения: 05.01.2025).

информационно-аналитических материалов по результатам проведения мониторинга качества подготовки кадров 2024 года3, этот показатель составлял 100, 9 тыс. человек. Это менее 3 % от общей численности обучающихся по программам среднего профессионального образования в стране. В Центральном макрорегионе вклад негосударственных вузов в подготовку кадров со средним профессиональным образованием существенно выше, чем по другим федеральным округам и по России в среднем – 6,63 %. На Дальнем Востоке, Урале и Северном Кавказе он не достигает и 1 %. Если анализировать численность обучающихся в негосударственных вузах по программам среднего профессионального образования в расчете на один вуз, можно увидеть, что в относительно более крупных масштабах подготовка таких кадров осуществляется частными вузами центральной части страны (1 755 чел. в среднем на один вуз), Сибири (1 366 чел.) и Юга (1 073 чел.). Меньше всего обучающихся по программам среднего профессионального образования в расчете на один вуз (395 чел.) приходится на негосударственные вузы, функционирующие в Уральском макрорегионе (Таблица 5).

Что касается программ дополнительного профессионального образования, то, по данным мониторинга деятельности вузов 2024 года4, частными вузами России по ним обучено 117 565 слушателей. Это менее 1,5 % от общей численности обученных по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки в стране. На Урале, в Поволжье и в Центральном макрорегионе этот показатель выше (2,4 %, 1,8 % и 1,9 % соответственно), чем в других федеральных округах. В Сибири, на Дальнем Востоке и на Северо-Западе страны, напротив, его значение не превышает 0,5 %. Выделение Уральского макрорегиона по вкладу частных вузов в обучение по программам дополнительного профессионального образования в округе объяснимо функционированием Технического университета УГМК, учредителем которого является одноименный крупный металлургический холдинг5. Можно предположить, что большинство или даже все 17 312 обученных по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки в этом вузе являлись сотрудниками компании-учредителя. Относительно более высокая доля обученных по программам дополнительного профессионального образования в негосударственных вузах Приволжского федерального округа во многом обусловлена деятельностью крупного частного вуза6 с хорошей репутацией, в образовательном плане ориентированного на подготовку IT-специалистов, востребованных экономикой.

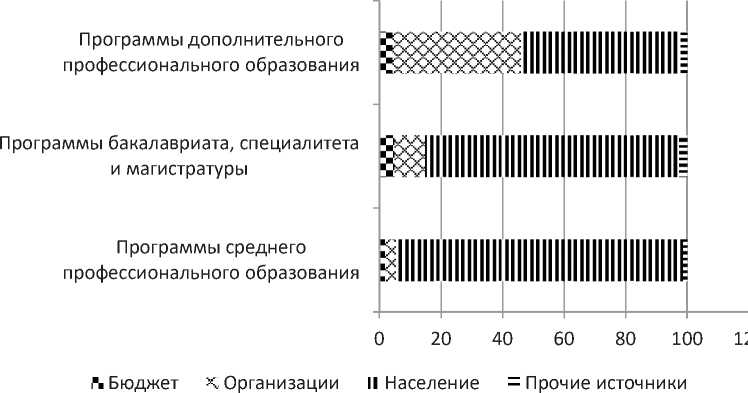

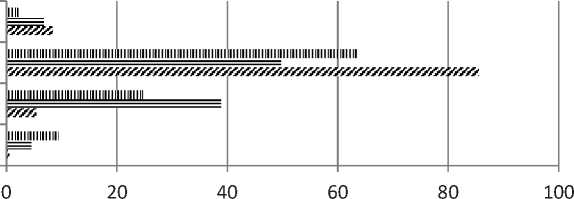

Касательно финансирования частных вузов в России можно отметить, что по понятным причинам основную долю их доходов формирует население, оплачивающее обучение. По программам бакалавриата, специалитета и магистратуры7 — это 82,7 %, по программам среднего профессионального образования – 93,4 %. Государственный сектор тоже участвует в финансировании частных университетов, но его вклад довольно несущественен: по программам высшего образования – 5 %, среднего профессионального - около 2 %, дополнительного профессионального - немногим более 4 % (рис. 2).

Таким образом, более четверти всех образовательных организаций высшего образования России – это частные вузы, в которых обучается 12 % от общей численности студентов по программам высшего образования8, чуть менее 3 % - по программам среднего профессионального образования и около 1,5 % слушателей программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки от общей численности обученных по программам дополнительного профессионального образования в стране. Финансирование образовательной деятельности негосударственных вузов, хоть и в небольших объемах по сравнению с другими источниками, осуществляется из бюджетных средств, в связи с чем встает вопрос: каких именно специалистов готовят частные вузы – востребованных региональными экономиками или нет? Косвенно ответ на этот вопрос также показывает, насколько спрос на обучение по образовательным программам частных вузов соответствует потребностям региональных экономик.

Негосударственными вузами страны подготовка кадров с высшим образованием осуществляется по 45 УГСН. Однако более половины зачисленных студентов приходится всего на 2 УГСН – 38 «Экономика и управление» (29,86 %) и 40 «Юриспруденция» (24,48 %). Наряду с этими УГСН в пятерку по числу зачисленных входят

Бюджет

Программы среднего профессионального образования1,9

Программы бакалавриата, специалитета и магистратуры5

Программы дополнительного профессионального образования4,3

Рис. 2. Структура доходов частных вузов России от реализации образовательных программ в разрезе источников, % (по данным сводных форм ВПО-2 Минобрнауки России за 2023 год) Fig. 2. Structure of Russian private universities’ income from the implementation of educational programs per sources, % (according to consolidated forms of VPO-2 of the Ministry of Education and Science of Russia for 2023)

УГСН 37 «Психологические науки» (10,53 %), 09 «Информатика и вычислительная техника» (6,45 %) и 44 «Образование и педагогические науки» (6,35 %). Суммарно набор частными вузами страны на программы этих пяти УГСН составляет 77,67 % от общего количества зачисленных (Таблица 6).

Если в среднем по стране на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры в сфере экономики и управления, юриспруденции, реализуемые негосударственными вузами, поступает 54,34 %, то в отдельных макрорегионах этот показатель существенно выше. Так, на Дальнем Востоке он превышает 80 %, на Юге и в Сибири его значение выше 70 %. Лишь в Северо-Западном федеральном округе доля зачисленных на программы этих двух УГСН составляет менее 40 %. Зато в этом макрорегионе относительно высока доля зачисленных на УГСН, связанные с психологией. Иными словами, удельный вес зачисленных на программы области образования 5 «Науки об обществе» в нем такой же высокий, как и в среднем по России.

Если говорить о подготовке технических кадров с высшим образованием в негосударственных вузах, то ее объем составляет менее 15 % от общего объема подготовки в таких образовательных организациях. При этом в половине федеральных округов эта доля составляет около 5 %. Речь идет о Северо-Западном, Северо-Кавказском, Южном и Сибирском федеральных округах. Максимального значения (32,96 %) этот показатель достигает на Урале. В Центральном макрорегионе на программы области образования 2 «Инженерное дело, технологии и технические науки» поступает 16,32 %, в Приволжском – 11,68 %, в Дальневосточном – 9,17 %.

Медицинские кадры с высшим образованием частные вузы готовят в шести федеральных округах. Наибольшая доля приема на такие программы в структуре совокупного приема в частные вузы приходится на Северный Кавказ (16,65 %). В Северо-Западном и Приволжском макрорегионах этот показатель составляет 9,62 % и 7,32 % соответственно, в Центральном, Южном и Уральском федеральных округах – от 1 % до 3 %.

Таким образом, почти 70 % контингента негосударственных вузов в России – это обучающиеся по программам общественных наук: в области экономики, психологии и юриспруденции. В связи с этим возникает вопрос, в какой мере структура подготовки в частных вузах сопряжена

Таблица 6

Структура приема на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры в частные вузы в разрезе УГСН и федеральных округов

Table 6

Structure of admission to bachelor’s, specialist’s and master’s programs in private universities per UGSN and federal districts

|

Код УГСН |

ЦФО |

СЗФО |

ЮФО |

СКФО |

ПФО |

УФО |

СФО |

ДФО |

РФ |

|

01 |

0,01 |

- |

0,17 |

- |

- |

- |

- |

- |

0,01 |

|

02 |

0,29 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

0,20 |

|

03 |

0,02 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

0,01 |

|

06 |

0,07 |

- |

0,88 |

- |

- |

- |

- |

- |

0,09 |

|

07 |

0,69 |

0,64 |

- |

- |

- |

1,12 |

- |

- |

0,56 |

|

08 |

4,11 |

0,33 |

- |

- |

0,02 |

5,53 |

- |

- |

2,97 |

|

09 |

7,13 |

2,67 |

4,32 |

3,93 |

7,64 |

7,34 |

4,73 |

2,56 |

6,45 |

|

10 |

0,13 |

- |

0,13 |

- |

- |

- |

- |

- |

0,10 |

|

11 |

0,04 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

0,03 |

|

13 |

2,28 |

- |

- |

- |

- |

5,78 |

- |

- |

1,68 |

|

14 |

0,01 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

0,01 |

|

15 |

0,50 |

- |

0,08 |

- |

0,02 |

3,09 |

- |

- |

0,40 |

|

19 |

0,21 |

- |

0,29 |

0,31 |

1,71 |

- |

0,72 |

- |

0,34 |

|

20 |

0,94 |

- |

- |

- |

0,58 |

- |

- |

- |

0,70 |

|

21 |

0,12 |

0,49 |

0,27 |

- |

0,47 |

4,15 |

- |

- |

0,24 |

|

22 |

0,02 |

- |

- |

- |

- |

2,19 |

- |

- |

0,05 |

|

23 |

- |

0,29 |

0,50 |

- |

- |

3,75 |

- |

- |

0,11 |

|

26 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

6,62 |

0,02 |

|

27 |

0,62 |

- |

- |

- |

1,45 |

- |

- |

- |

0,55 |

|

31 |

0,73 |

9,62 |

2,05 |

16,63 |

7,06 |

3,03 |

- |

- |

2,51 |

|

32 |

- |

- |

- |

0,02 |

- |

- |

- |

- |

- |

|

33 |

0,03 |

- |

0,07 |

- |

0,09 |

- |

- |

- |

0,03 |

|

34 |

- |

- |

- |

- |

0,17 |

- |

- |

- |

0,01 |

|

35 |

- |

- |

- |

- |

0,06 |

0,44 |

0,56 |

- |

0,04 |

|

36 |

0,02 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

0,01 |

|

37 |

11,50 |

17,32 |

6,25 |

3,58 |

5,31 |

2,06 |

3,00 |

4,51 |

10,53 |

|

38 |

30,69 |

23,19 |

29,53 |

19,37 |

31,06 |

26,80 |

35,99 |

21,95 |

29,86 |

|

39 |

0,07 |

0,48 |

- |

0,90 |

0,07 |

- |

0,49 |

- |

0,14 |

|

40 |

22,64 |

16,08 |

46,31 |

40,76 |

26,02 |

19,31 |

35,60 |

60,75 |

24,48 |

|

41 |

0,15 |

- |

0,35 |

- |

0,04 |

- |

- |

- |

0,12 |

|

42 |

3,72 |

7,45 |

0,89 |

1,64 |

0,52 |

2,87 |

1,71 |

- |

3,50 |

|

43 |

0,65 |

2,79 |

1,49 |

1,08 |

1,86 |

1,69 |

0,84 |

2,11 |

1,02 |

|

44 |

6,45 |

0,26 |

3,10 |

6,50 |

10,24 |

- |

15,35 |

0,15 |

6,35 |

|

45 |

1,54 |

3,75 |

0,36 |

1,19 |

1,98 |

1,91 |

0,34 |

- |

1,66 |

|

46 |

0,04 |

0,33 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

0,06 |

|

47 |

0,02 |

1,33 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

0,13 |

|

48 |

0,50 |

1,28 |

0,45 |

4,07 |

2,01 |

2,66 |

0,66 |

1,35 |

0,82 |

|

49 |

0,22 |

- |

- |

- |

0,61 |

- |

- |

- |

0,20 |

|

50 |

0,28 |

2,07 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

0,38 |

|

51 |

0,05 |

2,09 |

- |

- |

0,19 |

- |

- |

- |

0,24 |

|

52 |

0,45 |

1,41 |

- |

- |

0,03 |

0,69 |

- |

- |

0,45 |

|

53 |

0,32 |

0,78 |

- |

- |

0,06 |

- |

- |

- |

0,30 |

|

54 |

2,34 |

4,60 |

2,55 |

- |

0,75 |

5,59 |

- |

- |

2,30 |

|

55 |

0,37 |

0,76 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

0,33 |

|

58 |

0,01 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

0,01 |

Источник: составлено авторами по данным сводных форм ВПО-1 за 2024 год официального сайта Минобрнауки России.

с потребностями различных отраслей российской и региональных экономик.

Сопряженность структуры подготовки кадров в частных вузах с отраслевой спецификой региональных экономик

Очевидно, что частный сектор высшего образования должен способствовать сбалансированности структуры подготовки высококвалифицированных специалистов в целом (государственными и негосударственными вузами) с кадровыми потребностями предприятий различных отраслей. Как показывают результаты различных исследований [2; 24], в последние годы такого баланса не наблюдается. Проанализируем на основе скорректированной методики А. А. Фирсовой и Ю. В. Преображенского, насколько подготовка специалистов частными вузами в макрорегионах России сопряжена с рынком труда, а также в какой мере она помогает государственному сектору высшего образования достичь требуемого баланса с кадровыми потребностями экономики.

Дальневосточный, Приволжский, СевероЗападный, Северо-Кавказский и Южный федеральные округа

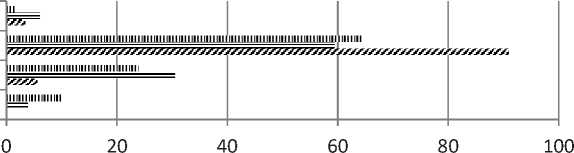

Расчеты индекса структурных различий показали, что структура подготовки кадров с высшим образованием частными вузами на Дальнем Востоке,

9 Исключение составляет Приволжский федеральный округ, в частных вузах которого обучается 0,06 % студентов от общей численности обучающихся в негосударственных вузах.

Таблица 7

Характеристика федеральных округов России по уровню различий между структурой подготовки кадров с высшим образованием и структурой кадровых потребностей экономики

в Поволжье, на Северо-Западе, на Северном Кавказе и на Юге страны имеет существенный уровень различий с потребностями экономики. При этом система подготовки кадров в целом характеризуется низким уровнем различий, что, видимо, обеспечивается за счет государственных вузов макрорегионов (Таблица 7).

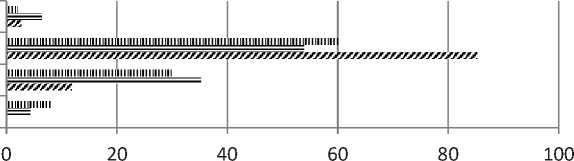

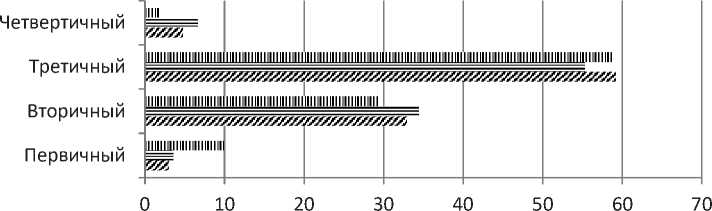

В округах в избытке осуществляется подготовка специалистов для вторичного и четвертичного секторов экономики и в недостатке — для первичного и третичного. При этом частные вузы способствуют наращиванию недостаточных объемов подготовки кадров для сферы услуг, но усугубляют избыток подготовки кадров для обрабатывающей промышленности (рис. 3).

Одной из причин, приводящей к существенным различиям между структурой подготовки кадров с высшим образованием частными вузами и структурой кадровых потребностей экономик Дальневосточного, Приволжского, СевероЗападного, Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, представляется то, что негосударственными вузами данных макрорегионов в силу низкого спроса не реализуется9 подготовка специалистов для первичного сектора экономики по программам аграрной направленности. При этом во многих из этих округов

Table 7

Characteristics of Russian federal districts by the level of differences between the structure of training of personnel with higher education and the structure of staffing requirements of the economy

|

Федеральные округа |

Уровень различий между структурой подготовки кадров с высшим образованием частными вузами и структурой кадровых потребностей экономики |

Уровень различий между совокупной структурой подготовки кадров с высшим образованием частными и государственными вузами и структурой кадровых потребностей экономики |

||

|

значение индекса |

интерпретация |

значение индекса |

интерпретация |

|

|

Дальневосточный |

0,187 |

существенный |

0,127 |

низкий |

|

Приволжский |

0,211 |

существенный |

0,075 |

низкий |

|

Северо-Западный |

0,218 |

существенный |

0,107 |

низкий |

|

Северо-Кавказский |

0,274 |

существенный |

0,110 |

низкий |

|

Сибирский |

0,203 |

существенный |

0,161 |

существенный |

|

Уральский |

0,062 |

весьма низкий |

0,077 |

низкий |

|

Центральный |

0,106 |

низкий |

0,055 |

весьма низкий |

|

Южный |

0,214 |

существенный |

0,083 |

низкий |

Четвертичный Третичный Вторичный Первичный

а) ДФО

Четвертичный Третичный Вторичный Первичный

б) ПФО

Четвертичный

Третичный

Вторичный

Первичный

|

- |

Illi 勿 llllllllllllllllllllllllllllllllll |

llllllllllllllllllllllllllllllllll |

Ш1Ш1Ш1Ш1Ш1Ш11 І llllllll |

IIIIIIIIII |

|

|

- |

llllllllllllllllllllllllllllllllll |

叮日日日日日日日冉 llllllllllll |

炉日日日日日疗日冉 |

»адиадиади^ |

”疗疗疗冉 |

|

- |

辿 III |

||||

в) СЗФО

Четвертичный Третичный Вторичный Первичный

г) СКФО

Четвертичный

Третичный

Вторичный

Первичный

д) СФО

е) УФО

Четвертичный Третичный Вторичный Первичный

Hiiiiiniiniiniiniiniiniinihiiiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniiniinmnii ii ИІНІ

ІІІ1ІІІ1ІІІ1ІІ11111111111111111111 1111ІІІІ1ІІ.

лшп

ж) ЦФО

Четвертичный Третичный Вторичный Первичный

Доля занятых в экономике

Доля зачисленных в частные и государственные вузы

Доля зачисленных в частные вузы

з) ЮФО

Рис. 3. Соотношение доли зачисленных на программы бакалавриата, специалитета, магистратуры и занятых по секторам экономики в разрезе федеральных округов России, %

Fig. 3. Ratio of the share of enrolled in bachelor’s, specialist’s, and master’s programs and employed by economic sectors in the context of federal districts of Russia, % в первичном секторе трудоустроена довольно большая доля населения. На Северном Кавказе, например, -16,1 %, на Юге и на Дальнем Востоке - немногим более 10 %. Кроме того, к значительному дисбалансу приводит и то, что в силу относительно более высокого спроса со стороны потребителей образовательных услуг, более 90 %10 студентов него судар ственных вузов анализируемых макрорегионов обучается по программам, априори предполагающим труд оустр ойств о в организациях третичного сектора экономики. Доля же занятых на таких предприятиях в рассматриваемых округах в настоящее время варьируется от 60 % до 66 %. При этом, как было отмечено, акцент частных вузов на подготовке кадров для третичного сектора экономики способствует сглаживанию различий совокупной11 подготовки кадров с высшим образованием с потребностями в них макрореги-ональных экономик.

Сибирский федеральный округ

Для Сибири характерно наличие существенного уровня различий кадровых потребностей экономики с подготовкой высококвалифицированных специалистов как вузами в целом, так и частными образовательными организациями в отдельности. В первом случае это частично обусловлено относительно более высокой долей обучающихся по техническим программам (особенно за счет бюджетных средств), в 1,5 раза превышающей долю занятых в промышленных организациях. Во втором случае это объясняется теми же причинами, что и для округов, рассмотренных выше.

В макрорегионе отмечается недостаток подготовки кадров для первичного и третичного секторов экономики. Частные вузы при этом способствуют уменьшению дефицита специалистов для третичного сектора и практически не способствуют для первичного. Кроме того, округ характеризуется избыточной подготовкой кадров с высшим образованием для двух других секторов экономики, и негосударственные вузы лишь усугубляют этот избыток. Подтверждением этого может служить то, что при доле занятых в организациях четвертичного сектора экономики Сибирского макрорегиона в 2,2 % доля обучающихся на соответствующих образовательных программах во всех его вузах составляет 6,8 %, а в частных вузах – 8,4 % (это наибольшее значение по стране).

Уральский федеральный округ

Уральский федеральный округ – единственный макрорегион в России, в котором система подготовки бакалавров, специалистов и магистров частным сектором высшего образования более сбалансирована с потребностями в человеческих ресурсах предприятий различных отраслей, нежели система подготовки таких кадров системой высшего образования в целом. Первая характеризуется весьма низким уровнем различий, вторая – низким. Структуры этих двух систем во многом схожи, что нехарактерно для других макрорегионов. Однако в связи с тем, что разница между долей обучающихся по программам подготовки для вторичного, третичного и четвертичного секторов и долей занятых в соответствующих организациях в частных вузах меньше по сравнению с государственными, негосударственный сектор более сбалансирован с кадровыми потребностями экономики Урала. Следует отметить, что подготовка негосударственными вузами технических кадров в Уральском макрорегионе наиболее сопоставима с потребностями в них экономики макрорегиона по сравнению с другими федеральными округами. Разрыв между исследуемыми показателями составляет всего чуть более 3 п.п., в то время как в других макрорегионах – от 10 п.п. до 23 п.п. Сопоставимость этих структур достигается за счет функционирования в округе двух технических частных вузов – Технического Университета УГМК и Южно-Уральского технологического университета. Второй из них довольно крупный: в нем обучается более 5 тыс. студентов.

Что касается дисбалансов, то в Уральском округе они те же, что и в других рассмотренных, но менее существенны. Влияние частных вузов на существующие диспропорции аналогично.

Центральный федеральный округ

Центральному федеральному округу, в отличие от Уральского, присущ весьма низкий уровень различий кадровых потребностей экономики с совокупной системой подготовки специалистов государственными и негосударственными вузами в целом и низкий – с подготовкой кадров частными образовательными организациями. Это связано с тем, что доли обучающихся в вузах макрорегиона по программам, предполагающим трудоустройство в организациях первичного, вторичного и третичного секторов, за счет бюджетного сектора более сопоставимы (близки) с долями занятых в них, нежели аналогичные показатели по частным вузам.

В данном макрорегионе, как и во всех других, отмечается дефицит подготовки кадров для сферы услуг, и негосударственные вузы способствуют его уменьшению. Подготовка специалистов для вторичного сектора практически сопряжена с кадровыми потребностями предприятий обрабатывающей промышленности. Частично это достигается за счет обучения частными вузами технических специалистов: их доля составляет около 17 % от общей численности. Что касается подготовки кадров для науки и государственного управления, то она в Центральном макрорегионе излишняя, что, в том числе, обусловлено и частным сектором высшего образования.

Таким образом, несмотря на существенный уровень различий между структурой подготовки кадров с высшим образованием частными вузами и структурой кадровых потребностей экономики в большинстве федеральных округов, негосударственные вузы России вносят положительный вклад в подготовку кадров для третичного сектора экономики – для сферы услуг. Обучение же ими специалистов для организаций обрабатывающей промышленности, транспорта и государственного управления приводит к наращиванию избытка таких специалистов в сравнении с потребностями макрорегиональных рынков труда.

Заключение

Сегодня более четверти всех образовательных организаций высшего образования России – это частные вузы, а примерно 12 % всех студентов программ бакалавриата, специалитета и магистратуры – обучающиеся в них. Система частного высшего образования вносит значимый вклад в удовлетворение потребностей экономики в кадрах с высшим образованием, хотя структура подготовки кадров в частных вузах в большей степени ориентирована на удовлетворение потребностей третичного сектора экономики (сферы услуг). Негосударственные вузы, как и государственные, в большинстве своем сконцентрированы в центральной части страны. Однако в некоторых регионах они составляют более 40 % от общего числа вузов, дислоцированных в них.

Несмотря на то, что негосударственные вузы осуществляют подготовку по программам не только высшего образования, но и среднего и дополнительного профессионального, первая в силу своих объемов остается пока ведущей. При этом три четверти (а в некоторых регионах и более) всех обучающихся в частных вузах приходится на программы общественных наук – экономики, юриспруденции, психологии и пр. Несмотря на наличие такого перекоса, нельзя говорить о том, что негосударственный сектор высшего образования готовит невостребованные кадры. Как показали результаты нашего исследования, он вносит положительный вклад в достижение сбалансированности подготовки кадров с отраслевыми потребностями организаций для третичного сектора экономики (сферы услуг).

Переориентация частных вузов на подготовку инженерно-технических специалистов, наиболее востребованных российской экономикой, требует длительного времени и больших затрат ресурсов, а с задачей подготовки инженерно-технических кадров вполне справляется государственный сектор, наращивающий долю бюджетных мест, выделяемых на такие УГСН. Можно отметить, что в последние годы наметилась тенденция изменения структуры подготовки в частных вузах в сторону увеличения доли специальностей, соответствующих потребностям прежде всего первичного и вторичного секторов экономики.

Представленные результаты могут быть детализированы за счет применения описанной методики на уровне отдельных субъектов федерации, а также за счет установления и анализа факторов, оказывающих влияние на сопряженность структуры подготовки кадров с отраслевой спецификой региональных экономик: как в отношении частных организаций высшего образования, так и вузов в целом.