Гейдельбергская контурная периметрия и ретинальная томография в диагностике начальной стадии открытоугольной глаукомы

Автор: Сухорукова А.В., Фабрикантов О.Л., Товмач Л.Н.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Глазные болезни

Статья в выпуске: 1 т.16, 2020 года.

Бесплатный доступ

Цель; разработать алгоритм для повышения точности диагностики начальной стадии открытоугольной глаукомы с помощью гейдельбергской контурной периметрии и ретинального томографа. Материал и методы. Обследовано 624 пациента (624 глаза), из них 388 женщин и 236 мужчин, средний возраст 63,4±9,3 года. Всем пациентам поводили стандартное офтальмологическое обследование, гейдельбергскую контурную периметрию (HEP), затем, в зависимости от полученных результатов HEP, гейдельбергскую ретинотомографию (HRT). Результаты. Выявлены как прямые, так и обратные взаимосвязи заболевания с определенными параметрами HRT. Определены количественные характеристики параметров ДЗН, где обнаружены патологические изменения путем математического метода построения операционных кривых (ROC-анализа). Проведен комплексный анализ данных с позиций отнесения индивидуальных параметров пациентов к фактору риска, согласно найденным предельным значениям точкам отсечения. Проведена комплексная оценка семи основных параметров, получивших наилучшую оценку диагностической информативности по результатам ROC-анализа. Далее произведено сравнение числа факторов риска с реальным значением признака «болен/здоров». Заключение. Создан новый алгоритм для выявления начальной открытоугольной глаукомы. Согласно данному алгоритму, наиболее применимым в диагностической практике является постановка диагноза при наличии пяти факторов риска в индивидуальных значениях диска зрительного нерва, где специфичность составляет 95%.

Глаукома, диск зрительного нерва, контурная периметрия, ретинотомография, факторы риска

Короткий адрес: https://sciup.org/149135521

IDR: 149135521 | УДК: 617.7

Текст научной статьи Гейдельбергская контурная периметрия и ретинальная томография в диагностике начальной стадии открытоугольной глаукомы

-

1 Вв едение. Под глаукомой понимают хроническое заболевание глаз, протекающее с периодическим или постоянным повышением внутриглазного давления (ВГД) выше индивидуально переносимого уровня, расстройствами оттока внутриглазной жидкости (ВГЖ), трофическими нарушениями в сетчатке и зрительном нерве, что сопровождается развитием дефектов поля зрения и краевой экскавации ДЗН (диска зрительного нерва). Глаукома — одна из самых грозных болезней глаз, приводящих к потере зрения [1–3].

Результаты многочисленных эпидемиологических исследований, проведенных в разных странах, свидетельствуют о значительном росте заболеваемости глаукомой. Так, по расчетам статистики H. Quiglеy (1996-2006) число пациентов с глаукомой в мире составляет 66,8 млн человек. По последним данным, эти цифры существенно выросли, и в 2020 г. количество пациентов с этим заболеванием увеличится до 110 млн человек [4]. По сведениям Министерства здравоохранения РФ за 2007 г., в России зарегистрировано около 1,025 млн больных глаукомой. Из них 805 тыс. пациентов находятся на диспансерном наблюдении [5]. В целом глаукомой страдают около 3% населения, а у 15% незрячих людей во всем в мире глаукома послужила причиной слепоты. В группе риска по развитию глаукомы находятся люди старше 40 лет, однако в офтальмологии встречаются такие формы заболевания, как юношеская и врожденная глаукома. Частота заболевания значительно увеличивается с возрастом. Так, врожденная глаукома диагностируется у одного из 10–20 тыс. новорожденных; в группе 40–45-летних людей фиксируется в 0,1 % случаев; у 50-60-летних в 1,5% наблюдений; после 75 лет более чем в 3% случаев [6-8].

Основой профилактики слепоты от глаукомы является диагностика заболевания на ранних этапах его развития. Если учесть, что глаукома чаще начинается незаметно, характеризуется длительным латентным периодом, малой и скрытой симптоматикой, то постановка диагноза на ранних стадиях является сложной задачей не только для начинающих, но и для достаточно опытных офтальмологов. Раннее выявление глаукомы имеет важное прогностическое значение, определяющее эффективность лечения и состояние зрительной функции [2]. Для выявле-

ния глаукомы используют целый ряд диагностических мероприятий. Ведущее значение в диагностике глаукомы играют детальное изучение глазного дна и ДЗН, исследование поля зрения, определение ВГД, обследование угла передней камеры глаза.

На современном этапе существенная роль в ранней диагностике и динамическом наблюдении за состоянием зрительных функций у больных глаукомой принадлежит компьютерным методам оценки состояния поля зрения и диска зрительного нерва [5, 9].

Компьютерная периметрия позволяет выявить начальные изменения полей зрения, которые не замечаются самим пациентом [10]. Для проведения контурной периметрии несколько лет назад немецкой фирмой Heidelberg Engineering Company выпущен новый прибор — HEP. В HEP используется новый тип стимула — flicker defined form (FDF) [11]. Контурный периметр HEP, в котором в одном устройстве совмещены FDF и SAP, является периметром полного диапазона, использующим различные алгоритмы стратегии и исследования и объединенным с ретонотомографом HRT-3 для анализа и вывода на принтер совмещенных структурных и функциональных данных [12, 13]. HEP c HRT обладают общим интерфейсом HEYEX (Heidelberg Eye Explorer). Благодаря возможности оценки как структурных, так и функциональных изменений можно определить заболевание на ранних стадиях. Результат измерения скорости прогрессирования может помочь оценить риск потери зрения для пациента и принять решение о начале или изменении лечения.

В научных исследованиях последних лет доказано, что метод контурной периметрии обладает большей чувствительностью, чем компьютерная периметрия по Humfrey, но имеет более низкую специфичность [14]. При этом метод гейдельбергской лазерной ретинотомографии (HRT) дает не только сведения о состоянии сетчатки, но и качественный и количественный анализ структурных изменений ДЗН [15, 16].

Цель: разработать алгоритм для повышения точности диагностики начальной стадии открытоугольной глаукомы с помощью гейдельбергской контурной периметрии и ретинального томографа.

Материал и методы . Обследовано 624 пациента (624 глаза), из них 388 женщин и 236 мужчин, средний возраст в группе 63,4±9,3 года. Всем пациентам поводили стандартное офтальмологическое

Таблица 1

Корреляционные взаимосвязи (r) параметров периметрии с параметрами ретинотомографии

|

Корреляты |

Disk area |

Cup area |

Rim area |

Cup/ Disc area ratio |

Rim/Disc area ratio |

Cup volu me |

Rim volu me |

Mean cup depth |

Maximum cup depth |

Height variation contour |

Cup shape measu re |

Mean RNFL thickness |

RNFL cross sectional area |

|

Global |

–0,01 |

0,12 |

–0,14 |

0,14 |

–0,14 |

0,19 |

–0,13 |

0,16 |

0,17 |

–0,12 |

0,02 |

–0,08 |

–0,09 |

|

Temporal |

0,01 |

0,10 |

–0,13 |

0,15 |

–0,15 |

0,14 |

–0,07 |

0,15 |

0,12 |

–0,05 |

0,00 |

–0,16 |

–0,08 |

|

Tmp/sup |

0,02 |

0,21 |

–0,19 |

0,22 |

–0,21 |

0,26 |

–0,20 |

0,18 |

0,12 |

–0,03 |

0,13 |

–0,08 |

–0,14 |

|

Tmp/inf |

0,03 |

0,17 |

–0,18 |

0,18 |

–0,18 |

0,27 |

–0,10 |

0,21 |

0,18 |

–0,12 |

0,18 |

–0,09 |

–0,12 |

|

Nasal |

0,00 |

0,09 |

–0,07 |

0,10 |

–0,10 |

0,18 |

–0,13 |

0,20 |

0,24 |

–0,12 |

–0,06 |

–0,05 |

–0,06 |

|

Nsl/sup |

0,03 |

0,09 |

–0,07 |

0,09 |

–0,10 |

0,13 |

–0,11 |

0,15 |

0,17 |

–0,11 |

0,01 |

–0,13 |

–0,09 |

|

Nsl/inf |

0,06 |

0,19 |

–0,15 |

0,19 |

–0,18 |

0,31 |

–0,13 |

0,24 |

0,24 |

0,11 |

0,02 |

–0,09 |

–0,08 |

П р и м еч а н и е : в столбцах представлены секторы диска зрительного нерва: Global — все секторы; Temporal — височный сектор; Tmp/sup — верхневисочный сектор; Tmp/inf — нижневисочный сектор; Nasal — носовой сектор; Nsl/sup — верхненосовой сектор; Nsl/inf — нижненосовой сектор; в строках — признаки HRT: Disk area — площадь диска зрительного нерва; Cup area — площадь экскавации диска зрительного нерва; Rim area — площадь нейроретинального пояска; Cup/Disc area ratio — площадь экскавации/площадь диска зрительного нерва; Rim/Disc area ratio — площадь нейроретинального пояска/площадь диска зрительного нерва; Cup volume — объем экскавации; Rim volume — объем нейроретинального пояска; Mean cup depth — средняя глубина экскавации; Maximum cup depth — максимальная глубина экскавации; Height variation contour — разность высот наиболее вышестоящей и наиболее углубленной точек на контурной линии; Cup shape measure — объемный профиль экскавации; Mean RNFL thickness — средняя толщина слоя нервных волокон сетчатки вдоль контурной линии; RNFL cross sectional area — полная площадь поперечного сечения слоя нервных волокон сетчатки вдоль контурной линии; статистически значимые коэффициенты корреляции выделены полужирным шрифтом.

обследование, сбор жалоб, анамнеза, а также гейдельбергскую контурную периметрию (HEP), затем, в зависимости от полученных результатов HEP, гейдельбергскую ретинотомографию (HRT).

Гейдельбергскую контурную периметрию проводили на периметре HEP (Heidelberg Engineering, Германия) по программе FDF, представляющей собой переход между «медленной» и «быстрой» системами получения контура с частотой 15 Гц, с использованием произвольного числа точек диаметром 1/3 градуса, что давало плотность порядка 3-5 точек/градус, фоновая освещенность 50 кандел/м2. По результатам периметрии анализировали среднее отклонение (mean deviation — MD).

Гейдельбергскую ретинотомографию проводили на приборе HRT-3 (Heidelberg Engineering, Германия), имеющем наиболее совершенные технические параметры и программное обеспечение (по сравнению с приборами предыдущего поколения HRT и HRT-2) . Топографические параметры рассчитывали относительно стандартной эталонной плоскости после нанесения оператором контурной линии вокруг края ДЗН. Анализ проводился по программе «Оптимизация анализа данных ретинотомографического обследования», разработанной в Тамбовском филиале НМИЦ «МНТК “Микрохирургия глаза”».

В процессе работы при диагностике глаукомы анализировались следующие параметры HRT: соотношение площади экскавации к площади диска зрительного нерва (Cup/Disk area ratio); соотношение площади нейроретинального пояска (НРП) к площади диска зрительного нерва (Rim/Disc area ratio); объем экскавации ниже опорной плоскости, mm3(Cup volume); объем нейроретинального ободка, mm3 (Rim volume); средняя глубина экскавации, mm (Mean cup depth); максимальная глубина экскавации, mm (Maximum cup depth); (разность высот наиболее вышестоящей и наиболее углубленной точек на контурной линии, mm (Height variation contour); объемный профиль экскавации (Cup shape measure); средняя толщина слоя нервных волокон сетчатки (СНВС) вдоль контурной линии, mm (Mean RNFL thickness); полная площадь поперечного сечения СНВС вдоль контурной линии, mm2 (RNFL cross sectional area).

Такие показатели, как площадь диска зрительного нерва внутри контурной линии, mm2 (Disk area); площадь экскавации зрительного нерва внутри контурной линии, лежащая ниже опорной плоскости, mm2 (Cup area); площадь нейроретинального пояска, mm2 (Rim area), не анализировали, так как они относятся к анатомическим (их популяционные вариации не взаимосвязаны с патологией).

По результатам HEP-обследования всех пациентов, представленного в ранее выполненных работах [14], к здоровым, т. е. без признаков глаукомы, отнесено 280 человек (280 глаз). Диагноз подозрения на глаукому выставлен 344 пациентам (344 глаз), у которых были начальные признаки глаукомы.

В группе пациентов с подозрением на глаукому (344 пациента) проведено дополнительное исследование на HRT. На основании экспертных заключений специалистов эта группа была разделена на две подгруппы. Первая подгруппа включала 80 человек, которые отнесены к здоровым, у них диагноз глаукомы не подтвердился. Вторая подгруппа включала 264 пациента (201 женщина, 143 мужчины, 65,7±9,1 года), у которых действительно подтвердился диагноз глаукомы.

Далее осуществлялся математический анализ данных HRT и HEP во второй подгруппе (264 пациента) для поиска наиболее информативных показателей, позволяющих с высокой прогностической точностью утверждать наличие начальной стадии открытоугольной глаукомы.

Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием пакета Med Calc версии 13.3.3. Оценку корреляционных взаимосвязей осуществляли по методу Спирмена. Определение информативности анализируемых критериев HRT проводилось путем построения кривой операционных характеристик (ROC-кривой) с последующим сопоставлением площади под кривой (AUC), а также расчетом оптимальной точки отсечения диагностического показателя [17].

Результаты. Для оценки диагностической информативности признаков HRT осуществлен корреляционный анализ их взаимосвязи с бинарной характеристикой «болен/здоров» (табл. 1). Обнаружено значительное число статистически значимых взаи-

10О-специфичность

10О-специфичность

а

б

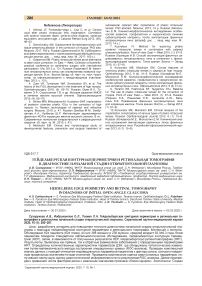

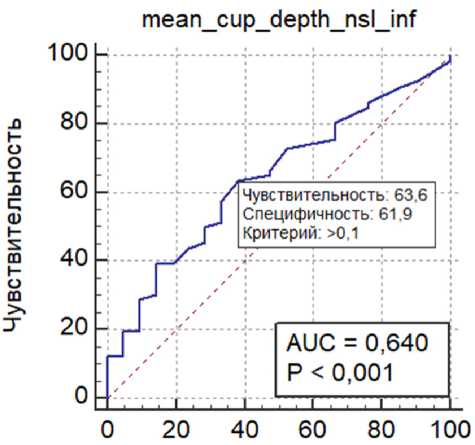

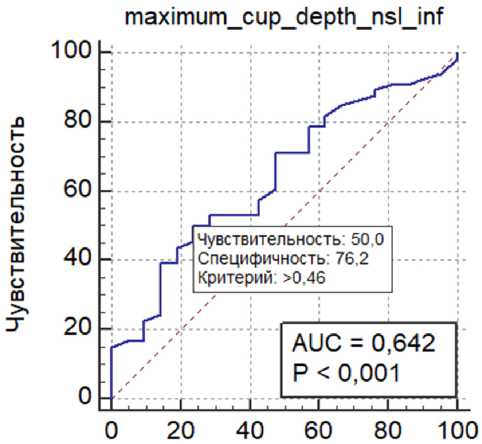

Рис. 1. Результаты ROC-анализа:

а — показателя «площадь экскавации/площадь диска зрительного нерва верхневисочного сектора (Cup/Disc area ratio tmp/sup)»; б — показателя «площадь НРП/площадь диска зрительного нерва верхневисочного сектора (Rim/Disc area ratio tmp/sup)»

мосвязей, при этом в пределах одного признака, независимо от сектора, величины коэффициентов, корреляции варьируются незначительно и всегда имеют один и тот же знак, что указывает на истинное существование отмеченных взаимосвязей.

Коэффициенты корреляции заболевания и признака Cup/Disk area ratio (площадь экскавации/пло-щадь диска зрительного нерва) всегда имеют положительные значения и во многих случаях статистически значимые величины, указывающие, что чем больше значение данного показателя, тем больше вероятность заболевания. Самое высокое значение r=0,22 в верхневисочном секторе.

Коэффициенты корреляции заболевания и признака Rim/Disc area ratio (площадь НРП/площадь диска зрительного нерва) имеют всегда отрицательные значения. Соответственно, чем ниже показатель Rim/Disc area ratio, тем больше вероятность заболевания. Наиболее сильная взаимосвязь r=–0,21 также соответствует верхневисочному сектору.

Корреляционные коэффициенты значений секторов признака Cup volume (объем экскавации ниже опорной плоскости, mm3) и наличия заболевания всегда имеют положительные значения, что указывает на прямую взаимосвязь этих параметров. Самый высокий коэффициент корреляции r=0,26, он тоже соответствует верхневисочному сектору.

Показатели корреляции заболевания и Rim volume (объем нейроретинального пояска, mm3) всегда имеют отрицательные значения, указывающие на обратную взаимосвязь. Самый низкий показатель r=–0,20; как и предыдущие три параметра, он наблюдался в верхневисочном секторе.

Для признака Mean cup depth (средняя глубина экскавации, mm) все коэффициенты корреляции положительные, т. е. взаимосвязи его значений с заболеванием прямые. Самый высокий r=0,24, он соответствует нижненосовому сектору.

Самый высокий коэффициент корреляции с параметрами Maximum cup depth (максимальная глубина экскавации, mm) r=0,24 также соответствует нижненосовому сектору.

Показатели Height variation contour (разность высот наиболее вышестоящей и наиболее углубленной точек на контурной линии, mm) все отрицательные, что указывает на обратную взаимосвязь величины данного признака с заболеванием. Самый низкий r=–0,20 соответствует общим значениям высоты контура ДЗН.

Коэффициенты корреляции заболевания и признака Cup shape measure (объемный профиль экскавации) имеют преимущественно положительные значения. Наиболее сильная взаимосвязь r=0,18, что соответствует нижневисочному сектору.

Для признака Mean RNFL thickness (средняя толщина СНВС вдоль контурной линии, измеряемая относительно опорной плоскости, mm) наиболее важный коэффициент корреляции r=–0,16, и он соответствует височному сектору.

Показатели корреляции заболевания и RNFL cross sectional area (полная площадь поперечного сечения СНВС вдоль контурной линии, измеряемая относительно опорной плоскости, mm2) также всегда имеют отрицательные значения, что указывает на обратную взаимосвязь. Самый низкий показатель r=–0,14 опять же находится в верхневисочном секторе.

На следующем этапе работы осуществлено определение количественных характеристик информативности (чувствительности, специфичности, величины точки отсечения) для данных признаков периметрии путем математического метода построения операционных кривых (ROC-анализа).

Согласно результатам ROC-анализа, показатель Cup/Disc area ratio в верхневисочном секторе, представленный на рис. 1 а , обладает достаточной диагностической информативностью для определения начальных признаков открытоугольной глаукомы.

б

а

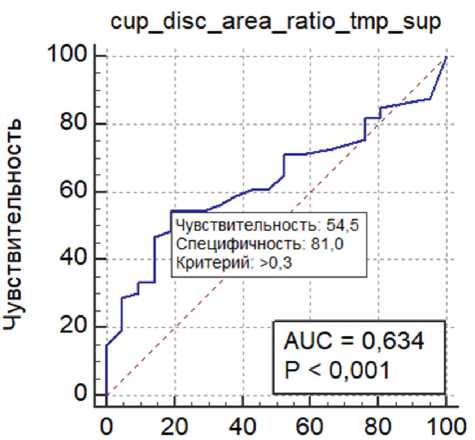

Рис. 2. Результаты ROC-анализа:

а — показателя «объем экскавации верхневисочного сектора (Cup volume tmp/suр)»; б — показателя «объем нейрорети-нального пояска верхневисочного сектора (Rim volume tmp/sup)»

Чувствительность параметра составила 54,5%, специфичность 81,0% при величине точки отсечения >0,3 dB. Площадь под ROC-кривой (AUC) составила 0,63, что статистически значимо отличается от диагностически не информативной биссектрисы (р<0,001).

Показатель Rim/Disc area ratio верхневисочного сектора (рис. 1 б ) обладает такой же диагностической информативностью, как и предыдущий, и он также может учитываться при постановке диагноза начальной стадии глаукомы. Чувствительность параметра составила 54,5%, специфичность 81,0%, точка отсечения ≤0,68 dB. Площадь под ROC-кривой (AUC) составила 0,63 (р<0,001).

Согласно результатам ROC-анализа показателя Cup volume верхневисочного сектора, представленного на рис. 2 а , данный параметр обладает низкой чувствительностью, хотя специфичность показателя относительно высокая. Чувствительность параметра составила 45,5%, специфичность 85,7% при точке отсечения >0,01 dB. Площадь под ROC-кривой (AUC) составила 0,652 (р<0,001).

На рис. 2 б представлен ROC-анализ показателя Rim volume верхневисочного сектора. Из рисунка видно, что показатель чувствительности обладает довольно высоким значением, что очень важно при оценке факторов риска развития заболевания. Специфичность здесь несколько ниже, при этом статистическая значимость математической модели в целом остается достаточно высокой. Чувствительность параметра составила 78,8%, специфичность 47,6%, точка отсечения <0,05 dB. Площадь под ROC-кривой (AUC) составила 0,629 (р<0,001).

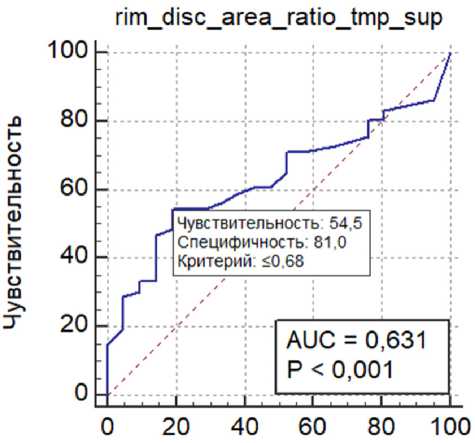

На рис. 3 а , где представлен анализ показателя корреляции Mean cup depth нижненосового сектора, видно, что он также обладает достаточной диагностической информативностью для оценки начальных признаков открытоугольной глаукомы. Показатели чувствительности и специфичности примерно одинаковые: чувствительность параметра составила

63,6%, специфичность 61,9% при точке отсечения >0,1 dB. Площадь под ROC-кривой (AUC) составила 0,64 (р<0,001).

Результаты ROC-анализа показателей Maximum cup depth нижненосового сектора, представленного на рис. 3 б , свидетельствуют о довольно средних значениях чувствительности, но специфичность находится на достаточно высоком уровне, что очень важно для подтверждения диагноза начальной глаукомы. Чувствительность параметра составила 50,0%, специфичность 76,2%, точка отсечения >0,46 dB. Площадь под ROC-кривой (AUC) составила 0,642 (р<0,001).

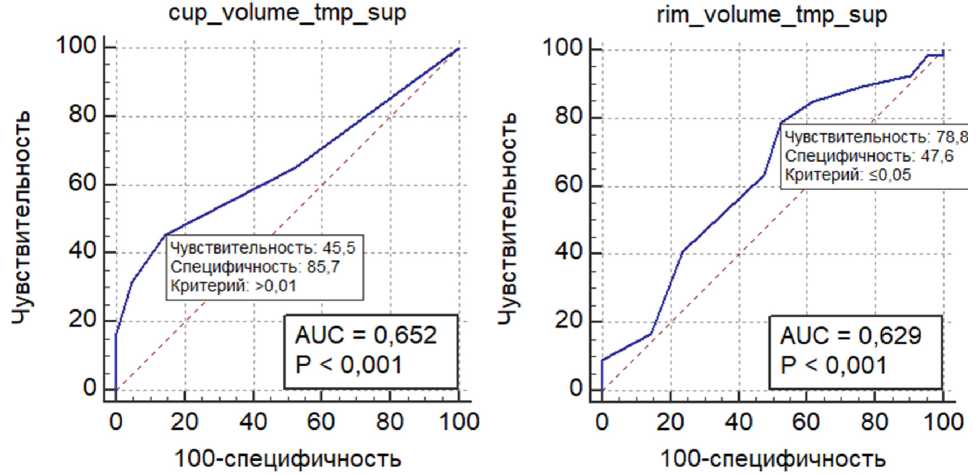

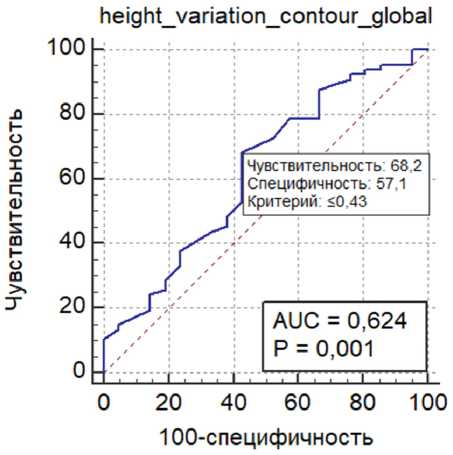

Из рис. 4 а видно, что результаты ROC-анализа показателей Height variation contour во всех секторах имеют достаточно высокие значения для диагностики заболевания. Показатели чувствительности и специфичности примерно находятся на одном уровне. Чувствительность параметра составила 68,2%, специфичность 57,1%, точка отсечения ≤0,43dB. Площадь под ROC-кривой (AUC) составила 0,62 (р<0,001).

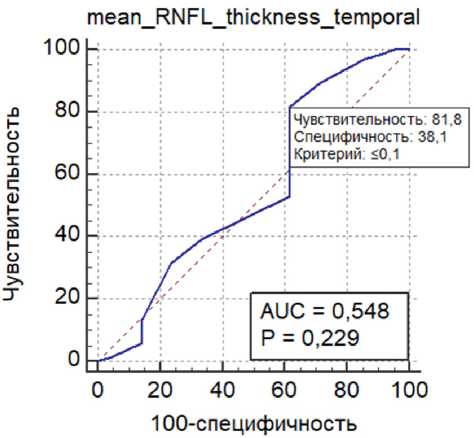

Чувствительность показателя Mean RNFL thickness височного сектора, представленного на рис. 4 б , наиболее высокая по сравнению с другими показателями — 81,8%, но специфичность низкая, всего 38,1%, т. е. значение данного показателя, ниже 0,1 dB (точка отсечения), отражает наличие открытоугольной глаукомы на начальных стадиях ее развития, однако в группе подозрения окажется достаточно много здоровых пациентов. Площадь под ROC-кривой (AUC) составила 0,548, что отражает высокую статистическую значимость данной ROC-модели (р<0,001).

Следующий этап исследования включал комплексный анализ данных с позиций отнесения индивидуальных параметров пациентов к фактору риска, согласно найденным предельным значениям точкам отсечения. Проводилась оценка семи основных параметров, получивших наилучшую оценку

10О-специфичность

10О-специфичность

а

б

Рис. 3. Результаты ROC-анализа:

а — показателя «средняя глубина экскавации нижненосового сектора (Mean cup depth nsl/inf)»; б — показателя «максимальная глубина экскавации нижненосового сектора (Maximum cup depth nsl/inf)»

б

Рис. 4. Результаты ROC-анализа:

а — показателя «разность высот наиболее вышестоящей и наиболее углубленной точек на контурной линии во всех секторах (Height variation contour global)»; б — средней толщины слоя нервных волокон сетчатки вдоль контурной линии височного сектора (Mean RNFL thickness temporal)

диагностической информативности по результатам ROC-анализа: Cup/Disk area ratio (площадь экска-вации/площадь диска зрительного нерва) верхневисочного сектора; Rim/Disc area ratio (площадь ней-роретинального ободка/площадь диска зрительного нерва) верхневисочного сектора; Cup volume (объем экскавации ниже опорной плоскости, mm3) верхневисочного сектора; Rim volume (объем нейроре-тинального ободка, mm3) верхневисочного сектора; Mean cup depth (средняя глубина экскавации, mm)

нижненосового сектора; Maximum cup depth (максимальная глубина экскавации, mm) нижненосового сектора; Height variation contour (разность высот наиболее вышестоящей и наиболее углубленной точек на контурной линии, mm). Значения признаков согласно соответствующим величинам точек отсечения сводились к бинарным, где 1 — «болен», 0 — «здоров». Далее сравнивали число факторов риска с реальным значением признака «болен/здо-

Таблица 2

Результаты оценки факторов риска

|

Сумма факторов риска |

Результаты |

Специфичность, % |

|

4 |

164; из них «болен» — 152 |

85 |

|

5 |

132; из них «болен» — 128 |

95 |

|

6 |

112; из них «болен» — 112 |

100 |

|

7 |

80; из них «болен» — 80 |

100 |

ров». Результаты данного анализа представлены в табл. 2.

Установлено, что если отклонения от предельных значений имелись одновременно в 4 признаках (это выявлено в 164 глазах), то 152 глаза действительно имели признаки начальной глаукомы. Специфичность такой оценки составила 85%. Если выходящих за предельные значения признаков 5, то из 132 глаз, где они суммарно встречались, у 128 пациентов имелся диагноз начальной глаукомы (специфичность 95%). Если суммарно 6 признаков отклонялись от нормы, то все 112 глаз, где они были выявлены, действительно имели признаки глаукомы (специфичность 100%). Аналогичной была ситуация, когда все 7 признаков свидетельствовали о наличии заболевания, и в 80 глазах, где наблюдались такие отклонения, всем 80 был поставлен диагноз открытоугольной глаукомы (специфичность 100%).

Обсуждение. В результате проведенных исследований выявлено, что наиболее значимые взаимосвязи с наличием патологии отмечаются для параметров HRT в верхневисочном и нижненосовом секторах. Именно эти зоны диска зрительного нерва обладают наибольшей диагностической информативностью в определении начальной открытоугольной глаукомы [18].

При анализе результатов, полученных при исследовании HEP и HRT у пациентов с начальными признаками глаукомы, зафиксированы патологические изменения в следующих параметрах ДЗН: Cup/Disc area ratio в верхневисочном сегменте, Rim/Disc area ratio верхевисочного сегмента, Cup volume верхневисочного сегмента, Rim volume в верхневисочном сегменте, Mean cup depth нижненосового сегмента, Height variation contour global, Mean RNFL thickness височного сегмента.

Таким образом, выявлены прямые взаимосвязи заболевания со значениями Cup/Disk area ratio, Cup volume, Mean cup depth, Maximum cup depth, Cup shape measure и отрицательные взаимосвязи с величинами Rim/Disc area ratio, Rim volume, Height variation contour, Mean RNFL thickness и RNFL cross sectional area.

Согласно представленным результатам ROC-анализа, каждый из изученных признаков в отдельности обладает лишь хорошей или удовлетворительной диагностической информативностью, однако все приведенные модели были статистически значимыми и позволили определить точки отсечения для каждого из анализируемых параметров.

Изменения в данных параметрах относили к факторам риска. Чем больше отклонений в изучаемых показателях, тем больше факторов риска, т. е. вероятность наличия заболевания выше.

В целом чем больше факторов риска одновременно наблюдалось у пациента, тем выше специфичность нашего алгоритма и с большей точностью можно по- ставить диагноз. По нашему мнению, наиболее применимым в диагностической практике является постановка положительного диагноза при наличии пяти факторов риска, где специфичность составляет 95%.

Выводы:

-

1. Наиболее оптимальным решением в ранней диагностике начальных признаков глаукомы является совместное использования HEP и HRT.

-

2. При начальной стадии открытоугольной глаукомы наблюдаются изменения характеристик диска зрительного нерва, определяемые методом гейдельбергской лазерной ретинотомографии. Выявлены прямые взаимосвязи заболевания со значениями Cup/Disk area ratio, Cup volume, Mean cup depth, Maximum cup depth, Cup shape measure и отрицательные взаимосвязи с величинами Rim/Disc area ratio, Rim volume, Height variation contour, Mean RNFL thickness и RNFL cross sectional area.

-

3. Наиболее значимые взаимосвязи с наличием патологии отмечаются для параметров HRT в верхневисочном и нижненосовом секторах. Именно эти зоны диска зрительного нерва обладают наибольшей диагностической информативностью в определении начальной стадии заболевания.

-

4. Количественные характеристики диагностической информативности (чувствительность, специфичность, величина точки отсечения) параметров диска зрительного нерва, определяемых по параметрам HRT, отражают хорошую или удовлетворительную их значимость в определении начальной стадии открытоугольной глаукомы.

-

5. Создан новый диагностически высокоинформативный алгоритм выявления начальной открытоугольной глаукомы, предполагающий обследование пациентов высокочувствительным методом периметрии HEP для установления повышенного риска наличия заболевания с последующей оценкой семи характеристик диска зрительного нерва методом HRT, как высокоспецифичных факторов риска заболевания. Доказано, что чем больше факторов риска одновременно наблюдается у пациента, тем выше вероятность заболевания.

-

6. Согласно данному алгоритму, наиболее применимым в диагностической практике является постановка диагноза начальной стадии открытоугольной глаукомы при наличии пяти факторов риска в индивидуальных значениях диска зрительного нерва, где специфичность составляет 95%.

Список литературы Гейдельбергская контурная периметрия и ретинальная томография в диагностике начальной стадии открытоугольной глаукомы

- Egorov EA, ed. Glaucoma: National Guidance. Moscow: GEOTAR-Media; 2011; 280 p. Russian (Глаукома: национальное руководство/под ред. Е. А. Егорова. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011; 280 с.).

- Chechenina NG, Shaposhnikova IV, Frolova EA, et al. Main sources of detecting glaucoma in out-patient reception hours. RMJ. Clinical ophthalmology 2008; 9 (4): 119-20. Russian (Чеченина Н. П, Шапошникова И.В., Фролова Е. А. и др. Основные источники выявления глаукомы на амбулаторном приеме. РМЖ. Клиническая офтальмология 2008; 9 (4): 119-20).

- Remo S, Jr. The Optic Nerve in Glaucoma. Rio de Janeiro: Cultura Medica, 2006. 404 p.

- Bikbov MM, Gabdrakhmanova AF, Orenburkina OI, et al. Impact of corneal thickness on intraocular pressure values in patients with glaucoma (a review of literature). Russian Annals of Ophthalmology 2008; 5: 7-11. Russian (Бикбов М. М., Габдрах-манова А. Ф., Оренбуркина О. И. и др. Влияние толщины роговицы на показатели внутриглазного давления у больных глаукомой (обзор литературы). Вестник офтальмологии 2008; 5: 7-11).

- Libman ES, Chumaeva EA, El'kina YaE. Epidemiological characteristics of glaucoma. In: IV International conference "Glaucoma: theories, tendencies, techniques": Coll. papers. Moscow, 2006; p. 207-12. Russian (Либман Е. С., Чумаева Е. А., Елькина Я. Э. Эпидемиологические характеристики глаукомы. В кн.: IV Международная конференция «Глаукома: теории, тенденции, технологии»: сб. статей. М., 2006; c. 207-12).

- Avetisov SE, Egorov EA, Moshetova LK, et al., eds. Ophthalmology: National Guidance. Moscow: GEOTAR-Media, 2008; 944 p. Russian (Офтальмология: национальное руководство/под ред. С. Э. Аветисова, Е. А. Егорова, Л. К. Моше-товой и др. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008; 944 с.).

- Kurysheva NI. Glaucomatous optic neuropathy. Moscow: MEDpress-inform, 2006; 136 p. Russian (Курышева Н. И. Глау-комная оптическая нейропатия. М.: МЕДпресс-информ, 2006; 136 с.).

- Fletcher R, Fletcher S, Vagner E. Clinical epidemiology: Fundamentals of evidence-based medicine/Translated from English. Moscow: MediaSfera, 1998; 352 p. Russian (Флет-чер Р., Флетчер С., Вагнер Э. Клиническая эпидемиология: Основы доказательной медицины/пер. с англ. М.: Медиа-Сфера, 1998; 352 с.).

- Serdyukova SA, Simakova IL. Computer perimetry in the diagnosis of primary open-angle glaucoma. Ophthalmology Journal 2018; 11 (1): 54-65. Russian (Сердюкова С. А., Симакова И. Л. Компьютерная периметрия в диагностике первичной открытоугольной глаукомы. Офтальмологические ведомости 2018; 11 (1): 54-65).

- Ratra V, Ratra D, Gupta M, Vaitheeswaran K. Comparison between Humphrey Field Analyzer and Micro Perimeter 1 in Normal and Glaucoma Subjects. Oman J Ophthalmol 2012; 5 (2): 97-102.

- Quaid P, Flanagan JG. Defining the limits of flicker defined form: effect of stimulus size, eccentricity and number of random dots. Vision Res 2005; 45 (8): 1075-84.

- Hasler S, Stürmer J. First experience with the Heidelberg Edge Perimeter® on patients with ocular hypertension and preperimetric glaucoma. Klin Monbl Augenheilkd 2012; 229 (4): 319-22.

- Mulak M, Szumny D, Sieja-Bujewska A, Kubrak M. Heidelberg edge perimeter employment in glaucoma diagnosis-preliminary report. Adv Clin Exp Med 2012; 21 (5): 665-70.

- Fabrikantov OL, Shutova SV, Sukhorukova AV. Comparative characteristics of the standard automated perimeter and contour perimeter methods in diagnosis the initial stage of glaucoma. Ophthalmosurgery 2015; (4): 24-9. Russian (Фабрикантов О. Л., Шутова С. В., Сухорукова А. В. Сравнительная характеристика методов стандартной компьютерной и контурной периметрии в диагностике начальной глаукомы. Оф-тальмохирургия 2015; (4): 24-9).

- Machekhin VA. Heidelberg perimetry: a new psychological test for glaucoma. Glaukoma 2013; (2): 10-6. Russian (Мачехин В. А. Гейдельбергская контурная периметрия — новый психофизический тест при глаукоме. Глаукома 2013; (2): 10-5).

- Machekhin VA. Simulatenous examinations of visual field and optic nerve parameters in glaucoma patients on the device HRT+HEP. In: Eroshevsky's readings: Coll. papers. Samara, 2012; p. 195-8. Russian (Мачехин В. А. Одномоментные исследования поля зрения и параметров диска зрительного нерва у больных глаукомой на оборудовании HRT+HEP. В кн.: Ерошевские чтения: сб. науч. трудов. Самара, 2012; с. 1958).

- Faynzilberg LS, Zhuk TN. Guaranteed evaluation of the effectiveness of diagnostic tests based on enhanced ROC-analysis. Upravlyayushchie sistemy i mashiny 2009; (5): 3-13. Russian (Файнзильберг Л. С., Жук Т. Н. Гарантированная оценка эффективности диагностических тестов на основе усиленного ROC-анализа. Управляющие системы и машины 2009; (5): 3-13).

- Nesterov AP. Glaucoma. Moscow: Meditsina, 1995; p. 189-256. Russian (Нестеров А. П. Глаукома. М.: Медицина, 1995; c. 189-256).