Геймификация как социальная технология управления профессиональными компетенциями в системе высшего образования

Автор: Трунова Е.А.

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 6, 2025 года.

Бесплатный доступ

Статья содержит анализ научных подходов к изучению геймификации как социальной технологии управления профессиональными компетенциями (экономический, педагогический, управленческий). Целью исследования являлось формирование авторского подхода к определению факторов, обуславливающих применение геймификации в системе управления профессиональными компетенциями, а также выявление результативности и перспектив применения геймификации в системе высшего образования. Для ее достижения были решены следующие задачи: оценены возможности геймификации в повышении уровня овладения профессиональными компетенциями, проанализирована степень востребованности геймификации для формирования профессиональных компетенций, изучены степень и формы влияния современных цифровых технологий на учебнообразовательный процесс, проанализированы риски внедрения геймификации в систему образования. Использованы такие общенаучные методы познания, как анализ и синтез, индукция и дедукция, метод сравнения; применен комплексный подход к исследованию проблемы, проведена серия полуформализованных фокусированных глубинных интервью с экспертами из четырех областей (работодатели, разработчики, преподаватели, методологи). Результатом анализа экспертных оценок сложностей и угроз применения геймификации в образовательном процессе стала матрица рисков.

Геймификация, образовательный процесс, профессиональные компетенции, социальные технологии управления

Короткий адрес: https://sciup.org/149148444

IDR: 149148444 | УДК: 316.422.42 | DOI: 10.24158/tipor.2025.6.7

Текст научной статьи Геймификация как социальная технология управления профессиональными компетенциями в системе высшего образования

Москва, Россия, ,

Moscow, Russia, ,

Введение . В современном мире, характеризующемся высокими темпами изменений и постоянным ростом конкуренции во всех сферах жизни, эффективные способы обучения становятся особенно актуальными. Одним из них, который способствует более результативной профессиональной подготовке в высшей школе, является геймификация. Она может служить инструментом для освоения профессиональных навыков и управления ими, способствуя повышению мотивации, вовлеченности и продуктивности обучающихся. Геймификация включает в себя внедрение игровых элементов в процессы, которые не связаны с играми, что позволяет превращать обыденные задачи в интересные мероприятия.

Данная статья представляет собой глубокое исследование феномена геймификации как инструмента управления профессиональными компетенциями, рассматриваемого сквозь призму экономических, педагогических и управленческих подходов. Мы ставили перед собой цель разработать собственную концепцию, определяющую ключевые факторы успешного внедрения геймификации в систему управления профессиональными компетенциями, а также оценить эффективность и перспективы ее применения в высшем образовании. Для достижения ее мы оценили потенциал геймификации в контексте повышения уровня освоения профессиональных компетенций через анализ существующих практик, осуществили критическую оценку их эффективности, учитывая специфику различных профессиональных областей. Было необходимо понять, какие именно аспекты профессиональной подготовки лучше всего поддаются геймификации, а какие требуют иных подходов. Во-вторых, мы провели анализ степени востребованности геймификации среди различных заинтересованных сторон. Он был реализован через изучение мнений как самих студентов, так и работодателей, которые в конечном итоге являются потребителями квалифицированных кадров. Важно было понять, насколько геймифицированные методы обучения соответствуют ожиданиям рынка труда и способствуют формированию востребованных компетенций.

Методика исследования эффективности геймификации как социальной технологии формирования профессиональных компетенций у обучающихся включала определение возможностей геймификации в повышении уровня овладения профессиональными компетенциями, изучение степени востребованности геймификации для формирования профессиональных компетенций через проведение качественного социологического исследования с последующим анализом полученных эмпирических данных.

Использованы институциональный, статистический и факторный анализы. Применен традиционный метод анализа документов (информация статистическая – общая и отраслевая, научная литература, законодательная база), практический (глубинное интервью, а также вторичный анализ данных) и вспомогательный (анализ, обработка и интерпретация данных в результате проведения авторского социологического исследования) методы научного исследования.

Информационную базу исследования составили нормативно-правовые документы: указы Президента Российской Федерации, законодательные и нормативные акты Министерства науки и высшего образования Российской Федерации; статистические данные Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Федеральной службы государственной статистики; данные российской и международной статистики; аналитические материалы, связанные с исследованием геймификации в системе высшего образования (данные исследований ВЦИОМ, НИУ ВШЭ и РАНХиГС); социологические словари.

Также в информационную базу исследования включены данные авторского социологического исследования «Геймификация в системе высшего образования», проведенного в марте – апреле 2025 года. Была реализована серия глубинных интервью с 12 экспертами в изучаемом вопросе (преподаватели, методологи, IT-специалисты и работодатели).

Теоретическая значимость исследования заключается в формировании социальных индикаторов для изучения геймификации как социальной технологии управления профессиональными компетенциями, а также в разработке системы показателей для социологического анализа эффективности исследуемого предмета.

Выводы исследования имеют практическую значимость для развития системы преподавания в высших учебных заведениях. Также необходимо отметить возможность применения полученных результатов в психолого-педагогических целях для повышения уровня мотивации студентов, а также развития их профессиональных компетенций. Важным аспектом является также уточнение смыслового теоретического содержания понятия геймификации как социальной технологии управления.

Подходы к изучению геймификации как социальной технологии управления профессиональными компетенциями . В современной научной практике можно выделить несколько подходов к изучению геймификации: экономический, педагогический, управленческий, а также социологический. Основу исследований составляет интерес к проблеме цифровизации в целом и к формированию профессиональных компетенций в частности.

Если рассматривать научную разработанность темы с позиции экономического подхода, суть которого заключается в исследовании социально-экономических отношений в процессе производства материальных благ, то можно выделить ряд работ, в частности, диссертационные исследования таких авторов, как Р.Р. Асмятуллин1, А.С. Артамонов2, В.О. Покуль3.

В них наиболее интересным является рассмотрение геймификации в контексте конкретного элемента управления определенным подвидом задач, которые стоят перед руководителями организации, с целью получения максимально качественного продукта или услуги и их дальнейшего распространения. Фактически с позиции экономического подхода не затрагиваются ни социальные аспекты управления, ни восприятие геймификации самими участниками изучаемых процессов.

Рассмотрение научной разработанности темы с позиции педагогического подхода, суть которого заключается в исследовании способов и приемов познания объективных закономерностей обучения, воспитания и развития, позволяет выделить ряд диссертационных исследований таких авторов, как Б.Л. Легостаев4, О.Г. Лысак5, Н.А. Дромова6.

Изучение применения геймификации в образовательном процессе с позиций педагогического подхода раскрывает сущность игровых механик и динамик для достижения цели получения знаний. Однако данный подход не позволяет вывести на практике систему применения геймификации в качестве социальной технологии управления образовательным пространством.

При рассмотрении научной разработанности темы с позиции управленческого подхода, суть которого заключается в анализе на основе выделения и последующего изучения конкретных управленческих ситуаций, можно выделить ряд работ, в частности, диссертационные исследования таких авторов, как Д.А. Быстрицкий7, Е.Ю. Горохова8, А.К. Мурзаева9.

В представленных работах тема исследования отчасти раскрыта с точки зрения теории управления человеческими ресурсами с целью развития знаний, умений и навыков у участников образовательного процесса с последующим их применением на практике. При этом данный подход не позволяет раскрыть взаимосвязь между поставленными целями в системе управления человеческим капиталом и реальной картиной в сфере образования.

С позиций социологического подхода, суть которого заключается в изучении социальных процессов и явлений, тема данного исследования косвенно затронута в работах таких авторов, как И.М. Карицкая10, Ю.А. Мельничук11.

Литературный обзор: научная разработанность оценки применимости геймификации в системе образования . Количественный контент-анализ научной литературы позволяет выявить уровень роста интереса исследователей к геймификации.

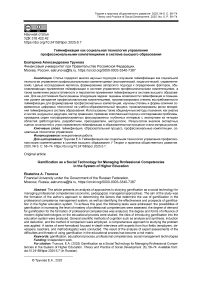

На рис. 1 представлена динамика количества научных публикаций на русском языке с упоминанием термина «геймификация» за последние 10 лет, составленная по данным электронного ресурса «CyberLeninka»12.

—^Количество научных публикаций с упоминанием термина "геймификация"

Рисунок 1 – Динамика количества научных публикаций на русском языке с упоминанием термина «геймификация» с 2012 по 2024 гг.

Figure 1 – Dynamics of the Number of Scientific Publications in Russian

Mentioning the Term “Gamification” from 2012 to 2024

Как видно из графика, научный интерес к данной теме начал расти лишь к концу прошлого десятилетия, что может быть обусловлено резким скачком в цифровом развитии и сменой вектора всех социальных процессов и явлений на информатизацию и цифровизацию. Число публикаций неуклонно растет из года в год, и, вероятнее всего, интерес к теме будет только повышаться в связи с активной интеграцией искусственного интеллекта (ИИ) в систему образования.

На рис. 2 отражено одномерное распределение суммарного количества научных публикаций на русском языке с упоминанием геймификации по отраслям науки, составленное по данным из электронного ресурса «CyberLeninka»1.

Философия и религиоведение I 65

Психологические науки I 67

Науки о здоровье ■75

Право ■81

Социологические науки ■124

Языкознание ■138

Компьютерные и информационные науки Ш 167

СМИ (медиа) и массовые коммуникации434

Экономика и бизнес810

Науки об образовании2 917

0 500 1000 1500 2000 2500 30003500

Рисунок 2 – Одномерное распределение суммарного количества научных публикаций на русском языке с упоминанием геймификации по отраслям науки с 2012 по 2025 гг.

Figure 2 – One-Dimensional Distribution of the Total Number of Scientific Publications in Russian Mentioning Gamification by Scientific Field from 2012 to 2025

Как видно из представленных данных, научный интерес социологов все еще очень мал к теме геймификации. При этом дополнительный анализ показал, что лишь менее половины исследований в разделе социологических наук посвящены геймификации именно в системе образования.

Закономерным является тот факт, что подавляющее большинство работ написаны с позиций педагогического и управленческого подходов, что дает теоретическую базу для дальнейшей разработки социологического исследования геймификации как технологии управления профессиональными компетенциями в системе высшего образования.

Среди зарубежных ученых, вовлеченных в исследование геймификации в контексте изучаемой в данной работе темы, необходимо выделить таких, как Д. Хили1, И.Р. Мчуча (Mchucha et al., 2017), Дж. Фигероа-Флорес (Figueroa, 2015). В работах указанных исследователей геймификация представляется инструментом управления процессом передачи знаний с помощью игровых механик и динамик.

В обучении данный феномен проявляет себя как применение игровых методов с целью повышения уровня мотивации обучающихся для достижения образовательных целей в ходе освоения учебных дисциплин2. Игровые элементы в образовательном процессе включают постановку цели, создание сюжета, распределение ролей между студентами, а также формирование команд для прохождения испытаний по заранее прописанным правилам.

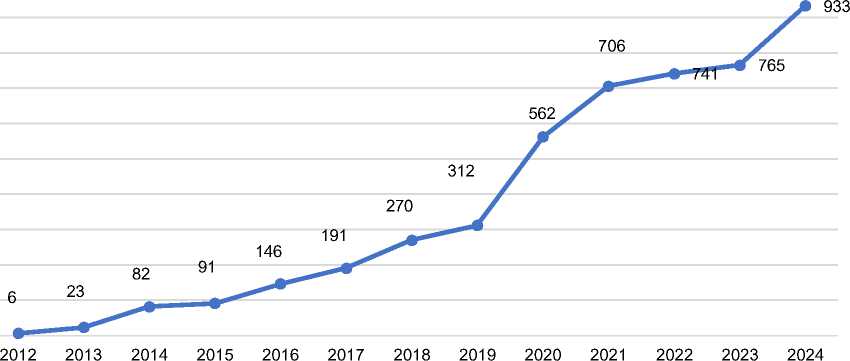

Процесс включения геймификации в образовательную среду является многоступенчатым. Этапы внедрения игровых элементов в учебный процесс представлены на рис. 3.

Рисунок 3 – Этапы внедрения геймификации в учебный процесс

Figure 3 – Stages of Implementing Gamification in the Learning Process

На старте процесса внедрения геймификации происходит определение аудитории (кто является студентом курса) и контекста образовательной дисциплины (группы, размер аудитории, онлайн- или офлайн-формат). Идентификация «болевых точек» (факторов, которые препятствуют процессу обучения) помогает преподавателю сформулировать образовательные цели, определить уместность игровых элементов в ходе освоения учебной программы. Структурирование опыта позволяет учесть цели учебной дисциплины и соответствовать им. Далее происходит определение ресурсов (выявление уже имеющегося игрового программного обеспечения (ПО) и поиск разработчиков для нового). Финальным этапом является реализация стратегии геймификации.

Геймификация как социальная технология управления . Социальная технология управления профессиональными компетенциями представляет собой последовательность способов и методов регулирования отношений между участниками образовательной деятельности при учете их социокультурных различий и согласовании интересов, имеющую целью развитие знаний и навыков выпускников и преподавателей высших учебных заведений, а также стимулирование создания, получения и применения знаний в ходе формальных и неформальных воздействий в образовательном процессе.

Геймификация как социальная технология управления – это совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов системы образования; специально организованная область знания о способах и процедурах оптимизации образовательного процесса путем внедрения элементов игры для достижения поставленных перед всеми участниками процесса задач; способ осуществления образовательной деятельности на основе ее рационального расчленения на процедуры и операции с их последующей координацией и синхронизацией выбора оптимальной модели образовательного процесса; а также метод управления образовательными процессами, обеспечивающий систему воспроизводства профессионально пригодных кадров для рынка труда и профессий.

Современная система высшего образования вынуждена реагировать на постоянно меняющиеся запросы работодателей. Каждый год появляются десятки новых профессий в IT-сфере, при этом и в уже существующие специальности технологический прорыв вносит свои коррективы. Способность к постоянному усовершенствованию и дополнению учебных программ отличает качественные и востребованные высшие учебные заведения от тех, кто в перспективе ближайших лет станет аутсайдером рынка.

Применение социальной технологии геймификации для управления профессиональными компетенциями в системе высшего образования слабо изучено с позиции социологического подхода, что позволяет обратиться к выявлению факторов, обуславливающих применение игровых методик и техник в образовательном процессе.

Факторы, обуславливающие применение геймификации в системе управления профессиональными компетенциями . Факторы, влияющие на развитие геймификации в системе образования, можно подразделить на объективные и субъективные.

К первым относятся политические и экономические. Политические включают в себя ряд элементов, таких как стратегия развития системы образования, законодательная база образовательной среды, а также доступ к мировым достижениям науки и к разработкам зарубежных коллег. Последний фактор крайне неожиданно, но особенно остро стал влиять на российскую систему образования с марта 2022 г. в связи с внешнеполитической ситуацией.

К экономическим факторам относятся:

-

• уровень заработной платы преподавателей;

-

• наличие финансирования для внедрения геймификации в систему образования;

-

• уровень спроса и коммерческого участия со стороны работодателей;

-

• стоимость разработки программного обеспечения, его доступность;

-

• качество контента (функции программного обеспечения, адаптивность интерфейса).

Экономические факторы активно принимаются во внимание властными структурами, что подтверждается Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 21 апреля 2021 г.: «Начиная с 2021 года не менее 100 вузов в субъектах Российской Федерации будут получать гранты от 100 миллионов рублей и выше на открытие студенческих технопарков, бизнес-инкубаторов, обновление учебно-лабораторной базы и программ обучения»1. Финансирование будет выделяться в рамках программы «Приоритет 2030».

К субъективным факторам относятся личностные и социально-демографические. Исследование первых из названных, таких как информированность и профессиональная подготовка преподавателей, мотивы всех участников образовательного процесса, ценности, а также профессиональные компетенции управленческого состава, лежат в основе социологического исследования влияния геймификации на образовательный процесс. Именно формирование эффективно выстроенной предметно-субъектной коммуникации позволит добиться максимально ценных результатов для каждого участника. Социально-демографические факторы, такие как пол, возраст и уровень дохода, обеспечат детальное углубление в разработку и решение существующих в отрасли проблем.

В контексте проведенного нами социологического исследования наиболее интересными и важными представляются следующие факторы, обуславливающие внедрение геймификации в систему высшего образования:

-

1) политическое (государственное) влияние на развитие системы образования;

-

2) время и развитие самой науки;

-

3) социальный запрос (заказ от общества);

-

4) культурный фактор, включающий ценностные установки студентов.

Первый из интересующих нас факторов, влияющий на внедрение геймификации, – это политическое (государственное) регулирование развития системы образования. Цифровизация системы высшего образования становится трендом, отражающим вектор ее дальнейшего развития. Так, Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»1 в качестве одного из целевых показателей национальной цели «цифровая трансформация» указано достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы. В «Стратегии цифровой трансформации отрасли науки и высшего образования»2 обозначен тренд на использование технологий виртуальной и дополненной реальности в образовательном процессе. Они рассматриваются в качестве перспективных направлений дальнейшего развития цифровых сервисов в образовании.

Пандемия COVID-19 (с принимаемыми на государственном уровне решениями) также стала объективным ситуативным фактором экстремального влияния на систему высшего образования, носящим глобальный характер. Распространение коронавирусной инфекции изменило уклад жизни миллионов россиян. Студенты столкнулись с необходимостью преодоления новых трудностей нашего времени, непосредственно влияющих на качество получаемого ими образования.

Второй фактор – время и развитие самой науки. Система высшего образования является ретранслятором знаний, формируя профессионалов для рынка труда. Реалии цифрового мира таковы, что происходит удвоение объема информации каждые 2 года (по данным международной исследовательской консалтинговой компании «International Data Corporation» (Рост объема информации – реалии цифровой Вселенной …, 2013)).

Наука с течением времени также меняется, она не может быть фиксированной и однозначной. Игровые механики и динамики позволяют в наглядной интерактивной форме осуществлять процесс оперативной передачи большого объема информации и контроля над ее усвоением.

Третий фактор, обуславливающий внедрение геймификации в систему образования – это социальный запрос, или заказ от общества. Процессы, происходящие в нем, находят отражение в системе высшего образования.

Четвертый фактор – культурный, включающий ценностные установки студентов. По данным исследования Т.В. Ярововой, В.В. Калинкиной «Смысложизненные ориентации студентов и их взаимосвязь с ценностями» (Яровова, Калинкина, 2021), к основным ценностям студенческой молодежи относятся:

-

• активная, деятельная жизнь;

-

• интересная работа;

-

• уверенность в себе;

-

• познание;

-

• свобода как независимость в поступках и действиях;

-

• творчество.

Именно они непосредственно определяют необходимость использования элементов геймификации в высшей школе.

Информационное агентство «ТАСС» сообщает, что школьники и студенты на дистанционном обучении стали больше играть в компьютерные игры3. Согласно результатам опроса, проведенного университетом «Синергия» в 2020 г., более половины опрошенных (59,8 %) увлечены этим видом активности. Участие в различных онлайн-турнирах принимают 21 % школьников и студентов, а 23,5 % молодых людей отметили, что стали больше времени тратить на просмотры кибер-соревнований4.

Таким образом, массовое включение студенческой молодежи в онлайн- и офлайн-игры генерирует социальный запрос для системы высшего образования, состоящий в необходимости использования игровых методик в практике преподавания для более комфортного усвоения студентами программного материала.

Геймификация в системе высшего образования использует игровое мышление обучающихся, обеспечивая им активную деятельность, делая учебную работу интересной для них; она развивает у студентов уверенность в себе при достижении позитивных результатов. Познание приобретает новую форму, давая дополнительную свободу в действиях, а также развивает творческий потенциал студентов.

В научной педагогической и управленческой научной литературе отражены ключевые проблемы внедрения геймификации в систему образования. Так, ученые говорят в этом контексте о:

-

• слабых местах основных существующих подходов и моделей геймификации (Акчелов, Галанина, 2019);

-

• неспособности студентов к ориентации в меняющемся рыночном пространстве, недостатке социальных и профессиональных компетенций (Капустина, Мартынова, 2017);

-

• проблемах формирования компетенций с использованием приемов геймификации в образовании (Чистякова, Хохрякова, 2018);

-

• спаде мотивации студентов к учебе и ухудшении их успеваемости (Чурзина, Светкина, 2019);

-

• трудностях у педагогов при разработке дидактического материала (Колесникова и др., 2020);

-

• нежелании учащихся тратить силы и время на обучение (Колесникова и др., 2020);

-

• сложностях вовлечения студентов в учебный процесс (Кармова, 2020).

Можно сказать, что основная проблема, которую призвана решить геймификация, состоит в утрате обучающимися мотивации к освоению образовательной программы.

Экспертная оценка геймификации как социальной технологии управления профессиональными компетенциями в образовательном процессе . В данном исследовании проблемная ситуация может быть рассмотрена на двух уровнях:

-

1. На макроуровне (широкий план управленческой деятельности), проблемная ситуация заключается в социальном противоречии, которое сложилось между расширяющимся запросом российской экономики на формирование замотивированных квалифицированных кадров, обладающих всеми необходимыми профессиональными компетенциями, с одной стороны; и недостаточной разработанностью и изученностью цифровых технологий, таких как геймификация, являющихся новым регулятором эффективности системы высшего образования – с другой.

-

2. На микроуровне (организационном) проблемная ситуация заключается в социальном противоречии, которое сложилось между социальным институтом высшего образования как заказчиком и потребителем новых цифровых технологий образования, с одной стороны, и недостатком материально-технологической базы и обученных кадров для реализации современной образовательной стратегии – с другой.

Обозначенные противоречия требуют экспертной оценки, в силу чего нами была проведена серия глубинных интервью с экспертами в исследуемом вопросе, что имеет особую значимость, поскольку тема геймификации в системе высшего образования изучена очень слабо. Лишь единичные университеты вводят в проведение учебных занятий элементы игровых практик, так как в цифровом формате геймификация очень затратна, требует серьезной материально-технической базы и готовности преподавательского состава.

В отличие от экспертного опроса, проведение глубинного интервью позволяет в случае непонимания интервьюируемым нюансов заданного вопроса детализировать интересующие его вопросы.

Для достижения поставленных целей был выбран полуформализованный формат проведения интервью. Заранее был сформирован гайд с открытыми вопросами, однако каждый из экспертов открывал в своих ответах новые грани анализируемого предмета. После каждого интервью проводилось дополнение и доработка формулировок основных и уточняющих вопросов.

По числу обсуждаемых тем интервью было фокусированным (направленным) – с подробным обсуждением одной темы, с содержанием которой эксперт был заранее ознакомлен. Такой тип интервью позволил рассмотреть интересующую нас проблему с разных сторон. Кроме того, был выбран формат индивидуальной (личной) беседы, чтобы наиболее полно погрузить эксперта в тему исследования и дать ему возможность в монологе обозначить свою позицию.

В качестве первой группы экспертов выступили представители реального сектора российской экономики, а именно работодатели, которые имеют в своей организации систему стажировок для выпускников. Организация, представляемая участником, должна была быть наукоемкой и исследовательской, а также активно участвовать в развитии экономики Российской Федерации. Критерий наличия стажировок позволил включить в исследование непосредственно тех работодателей, которые сталкиваются с сотрудниками, недавно закончившими вуз, что позволяло оценить их уровень профессиональных компетенций, приобретенных в процессе обучения в вузе.

Среди экспертов данной категории присутствовали представители руководящего состава Московского отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы, Департамента регионального развития Российской федерации баскетбола.

Второй группой экспертов стали IT-разработчики, непосредственно занимающиеся созданием цифровых геймифицированных образовательных программ, познавательных площадок в метавселенных, а также обучающих симуляторов.

Найти таких экспертов было особенно непросто, поскольку данная отрасль в нашей стране пока недостаточно развита, как, например, в европейских, американских, японских и китайских вузах. Разработчики такого программного обеспечения должны быть не просто профессионалами своего дела, но и осознавать, что продукт их деятельности представляет собой основу формирования человеческого и интеллектуального капитала. Среди участников нашего исследования данной группы – специалисты по работе на таких образовательных платформах, как Spatial (VR- и AR-пространства), Kahoot! (игровая обучающая платформа викторин), Simulizator (симулятор управления корпорацией).

Эксперты из третьей категории – это преподаватели, включающие в образовательный процесс игровые элементы, сотрудники Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, внедряющие в образовательную среду самые современные разработки.

И наконец, четвертой категорией экспертов, не менее важной, являются методологи образовательных программ. Именно они имеют профессиональные инструменты для перенесения запроса от преподавателей в формат учебных планов, предъявляемых далее разработчикам цифрового программного обеспечения. Без грамотных методологов, понимающих, какие профессиональные компетенции должны быть реализованы в рамках той или иной дисциплины, умеющих создать занимательную программу освоения дисциплины в игровой форме, но с соответствием существующим стандартам качества образования, вся система обречена лишь на бессмысленное воспроизведение модной тенденции.

Обозначим условно указанные группы участников как «работодателей», «разработчиков», «преподавателей», «методологов».

Гайд интервью содержал следующие тематические блоки:

-

1. Объективная информация об эксперте и организации, которую он представляет, а также его опыт использования геймификации в системе высшего образования.

-

2. Оценка государственной политики в отношении системы высшего образования, а также ключевых проблем, с которыми сталкиваются вузы в процессе цифровизации.

-

3. Экспертное понимание геймификации, профессиональных компетенций и управления ими (механизмов социального управления, ресурсов, проблем).

-

4. Систематизация проблем высшей школы на всех ее уровнях с целью конкретизации факторов, влияющих на профессиональные компетенции студентов и преподавателей.

Вопрос об оценке государственной политики в отношении цифровизации системы высшего образования имел общий для всех категорий экспертов характер и позволил выявить новые для хода исследования подробности в данной сфере.

Необходимо отметить, что эксперты проявили глубокие познания в данном вопросе, поскольку большинство упомянули проект «Образование 2030»1 и программу «Приоритет 2030»2. Выявленные экспертами-«разработчиками» показатели влияния цифровизации на систему образования складываются в общую картину структуры «Цифрового университета», представленную на рис. 4.

В данную структуру включены: информационный портал, обеспечение учебного процесса, центр ситуационного управления вуза, управление административными процессами, инновационно-технологический кластер, умный кампус. Особенно интересен такой элемент учебного процесса, как «интерактивные аудитории».

В Финансовом университете уже действует «КиберХаб», позволяющий студентам в рамках определенных дисциплин взаимодействовать друг с другом в виртуальном пространстве с помощью своих цифровых аватаров.

Рисунок 4 – Структура «Цифрового университета»

Figure 4 – Structure of the Digital University

В целом, оценка влияния цифровых технологий на образовательный процесс со стороны большинства экспертов оказалась позитивной: «Я позитивно отношусь к цифровизации, потому что для меня цифровизация лишь инструмент, а не самоцель»; «Приоритет 2030 - замечательный проект, замечательное начало. Другое дело, как оно будет реализовано: исполнение программ требует очень жесткого контроля распределения финансирования»; «В целом, оцениваю положительно. Потому что столичные вузы, передовые, как Финансовый университет, хорошо оснащены, а остальные необходимо подтягивать».

Кто-то из экспертов давал неоднозначную оценку и делал акцент на метафорическом сравнении государственной программы цифровизации системы образования с ножом: «Я рассматриваю цифровизацию как средство, сама по себе она не решит существующих проблем. Но если мы захотим их решить и выберем правильные стратегии приложения усилий, и используем, в том числе, и цифровые технологии, тогда они действительно будут полезны. Это как нож - им можно порезать колбасу, а можно кого-то и убить. Нож сам по себе - он не то, чтобы очень хороший или очень плохой. Точно так же и информационные технологии. Нет такого, что они спасут мир».

Кто-то из экспертов сразу же высказывал сомнения относительно влияния цифровых технологий на образовательный процесс и оценивал государственную политику с точки зрения степени проработки внедряемых идей: «Мне близка позиция программиста Игоря Ашманова, которую он высказал на заседании рабочей группы в Государственной Думе РФ. По его мнению, цифровизация образования не имеет ничего общего с понятием безопасности, создавая угрозу здоровью обучающихся. Он отметил необходимость узнавать мнение общества по ключевым вопросам, а также важность проведения опросов»; «На концептуальном уровне не просчитываются риски, сопутствующие и прямые. Погоня только за тем, чтобы реализовать изначально не совсем проработанные цели, вызывает больше вопросов и опасений, чем радости от того, что там что-то двигается вперед».

Интересный тренд выделил один из экспертов-«преподавателей»: «Тревожный тренд -примитивизация сознания. Формируется слайд-подход к изложению и восприятию материала -деструктивная вещь, которая ведет к примитивизации. Это удобно - но не всякое удобство идет на пользу. Такая форма определяет уменьшение глубины содержания».

Наиболее полно ситуацию с геймификацией в высшей школе описывает следующая оценка: «Очень дорогое мероприятие. Несмотря на то, что компьютеры у многих есть, на самом деле их мощности, их возможности и программное обеспечение - все, мягко говоря, очень несвежее. Все программы, тем более зарубежные, - это колоссальные суммы, которые вуз должен оплачивать. Все базы данных, все подписки - это все только платно. И непонятно, в какой степени вуз сможет, затратив такие деньги, действительно грамотно встроить в систему оплаченное ПО, чтобы получить желаемый результат. Закупить оборудование - это одно, а вот использовать и получить результат - очень редко у кого получается».

Обобщение экспертных оценок по ключевым проблемам влияния современных цифровых технологий на образовательный процесс позволяет выделить следующие категории сложностей: «отсутствие устойчивого интернет-соединения», «отсутствие программного обеспечения», «очень высокие цены на технику».

Таким образом, анализ оценок интервьюируемых экспертов, полученных в ходе проведения серии глубинных интервью по вопросу степени влияния современных цифровых технологий, в том числе геймификации, на учебно-образовательный процесс, позволил выявить высокую степень позитивного влияния при наличии ряда устраняемых проблем.

Вопрос о перспективах применения геймификациии в рамках образовательного процесса позволил выявить ракурс информированности экспертов в исследуемой теме: «Используем тесты в системе “Kahoot!” (игровая обучающая платформа). Сами создаем викторины, содержащие вопросы с несколькими вариантами ответов»; «Разрабатываем комплекты учебных заданий, он-лайн-курсы. Два курса заняли призовые места на EdCrunch Awards»; «Создаем виртуальные образовательные пространства на Spatial»; «Привлекаем выпускников к разработке стратегий медиаконтента, планов развития и взаимодействия с контрагентами. Сразу становится понятно, кто имеет в арсенале цифровые компетенции и структурное мышление».

Наиболее полное понимание перспектив применения геймификации в учебном процессе вывел один из экспертов-преподавателей: «Игра как метод обучения всегда была в российской педагогике: разработана методика традиционного его использования, плюсы и минусы, возрастные особенности применения. Все это было давно известно, но незаслуженно забыто в начале всех преобразований и слепого следования западным тенденциям. Сегодня геймификация, на мой взгляд, это современное средство реализации этого метода. Если мы говорим о системе высшего образования, то ведущим видом деятельности, согласно нашим педагогам и психологам, в этот период является учеба. Учиться можно разными методами, но то, что игра может быть только частью учебного процесса, нельзя ее абсолютизировать, – это однозначно».

Исследование социально-экономических результатов применения игровых методов в образовательном процессе было реализовано посредством изучения мнения экспертов о возможных рисках, сопутствующих внедрению геймификации. Они разделились.

Так, эксперты-«преподаватели» отметили следующие риски: «Риск – если нас начнут насильно туда загонять и поголовно это использовать. В моем понимании, геймификация – это элемент, часть обучения. Все перестраивать не надо, потеряется фундаментальная основа в высшем образовании»; «Упрощение и примитивизация. Мы и так примитивизировали все наше образование до прикладных дисциплин. Мы пытаемся дать ремесло. А ведь на самом деле ремесло быстро приобретается и быстро теряется, если им не заниматься».

Анализ мнений экспертов-«методологов» позволил выявить иные риски: «Отчасти можно говорить о цифровом неравенстве между столичными вузами и периферийными – там нет достаточной технической базы, чтобы в полной мере реализовать возможности данной технологии»; «Разработка дидактических материалов занимает очень много времени и всегда требует актуализации – это наложит на нас и на преподавателей дополнительную нагрузку, к которой не все готовы без соответствующей оплаты».

Эксперты-«работодатели» связывают риски с дальнейшей адаптацией в рабочем процессе: «Отсутствие фундаментальности. Лидерские качества не заменят глубоких познаний всех подводных камней, которые могут выплыть в любой момент и будут требовать моментального реагирования»; «При чрезмерном увлечении игровыми подходами усиливается установка: “А Вы недостаточно меня завлекли и развлекли”. Реалии таковы, что круглосуточно развлекать на работе тебя никто не будет. Большинство задач требуют интеллекта и приложения волевых усилий».

Результатом анализа экспертных оценок сложностей и угроз применения геймификации в образовательном процессе стала матрица рисков (табл. 1), а также методы их предотвращения с описанием степени сложности (табл. 2).

Анализ матрицы рисков и методов их предотвращения позволяет сделать вывод о том, что негативные перспективы применения геймификации существуют как для преподавателей и студентов, так и для всей системы высшего образования в целом. Однако грамотная работа в этом направлении, а также финансовое подкрепление изменений в системе высшего образования со стороны государства способны минимизировать и исключить развитие негативных сценариев.

Для достижения позитивных социальных результатов один из экспертов-«методологов» предложил снимать «хитовые» фильмы с популяризацией науки: «Государственная политика в отношении престижа профессии очень важна, возьмем пример СССР. Если нам нужно много специалистов в отрасли – тогда мы снимаем хитовый фильм, и самые талантливые и умные медалисты-отличники начинают поступать на нужные нам специальности, что создает познавательную романтику. При таком подходе и цифровизация не нужна – эффективными будут даже пожелтевшие учебники».

Таблица 1 – Матрица рисков

Table 1 – Risk Matrix

|

Риск |

Вероятность |

Влияние – последствие |

Описание последствий |

Уровень риска |

|

Распад традиционной системы образования |

Вполне вероятно |

Катастрофическое |

Может привести к оттоку одаренной молодежи в зарубежные вузы |

Средний |

|

Непрофессионализм выпускников новой геймифицированной системы образования (недостаток компетенций) |

Мало вероятно |

Серьезное |

Рынок наполнится неподготовленными кадрами, работодатели будут «переучивать» своих работников, возникнут сложности выпускников при трудоустройстве |

Средний |

|

Отставание одних университетов от других |

Вполне вероятно |

Серьезное |

Закрытие университетов, не отвечающих новым требованиям |

Высокий |

|

Сложности у педагогов при переходе на новую систему |

Вполне вероятно |

Серьезное |

Массовый отток профессиональных кадров (преподавателей), их переход в другие сферы деятельности |

Средний |

|

Повышение стоимости образования |

Вполне вероятно |

Среднее |

Недоступность образования для большинства российского населения, уменьшение числа квалифицированных работников |

Высокий |

|

Формирование протестных настроений |

Маловероятно |

Среднее |

Массовые протесты в онлайн-пространстве |

Невысокий |

Таблица 2 – Методы предотвращения рисков

Table 2 – Risk Prevention Methods

|

Риск |

Способ предотвращения |

Сложность предотвращения |

|

Распад традиционной системы образования |

Поэтапный процесс ввода современных технологий, не по всем учебным специальностям |

Минимальная |

|

Непрофессионализм выпускников новой геймифицированной системы образования (недостаток компетенций) |

Ведение не всех учебных дисциплин с использованием геймификации. Преподавание традиционной теоретической базы студентам |

Минимальная |

|

Отставание одних университетов от других |

Государственное финансирование; ввод общей базы данных; покупка программного обеспечения вузами |

Максимальная |

|

Сложности у педагогов при переходе на новую систему |

Курсы повышения квалификации преподавателей за счет университетов, дополнительные выплаты из стимулирующего фонда |

Средняя |

|

Повышение стоимости образования |

Разработка программного обеспечения не для конкретных вузов, а под определенные специальности и учебные дисциплины, доступность геймифицированных программ |

Средняя |

|

Формирование протестных настроений |

Предварительное проведение социологических исследований в среде абитуриентов, цифровая подготовка со школы |

Минимальная |

К позитивным результатам влияния дополнительного финансирования университетов на развитие цифровизации и внедрение геймификации эксперты относят: «оснащение лабораторий», «повсеместное увеличение скорости Интернета», «новые отечественные технологические программы», «создание баз данных», «появление новых IT-специальностей» и «усиление отечественной науки».

Таким образом, результативность внедрения геймификации в образовательный процесс определяется повышением качества учебных продуктов, показателей развития, мотивации и удержания внимания, удовлетворенности и, как следствие, развитием профессиональных компетенций всех участников образовательного процесса. Перспективы применения геймификации могут быть ограничены рядом социально-экономических факторов, однако грамотное взаимодействие высших учебных заведений с органами государственной власти позволит использовать зарождающиеся современные методы преподавания в полном объеме и с максимальными результатами.

Возможности геймификации в повышении уровня овладения профессиональными компетенциями . Федеральным институтом оценки качества образования разработан образовательный компас, отражающий элементы высокого уровня качества жизни. В структуру включены также показатели профессиональной компетентности как ведущей группы входных данных (рис. 5).

Рисунок 5 – Образовательный компас, включающий профессиональные компетенции, как показатель высокого уровня качества жизни

Figure 5 – Educational Compass, Including Professional Competencies as an Indicator of a High Quality of Life

Согласно образовательному компасу, знания (предметные и метапредметные), навыки (когнитивные, социальные, практические), установки и ценности (индивидуальные и общественные), формируя устойчивые компетенции индивида, воздействуют на дальнейшее создание новых ценностей, принятие ответственности, а также на решение проблем и противоречий.

В структуру профессиональной компетентности включены компоненты: теоретический (система знаний, профессиональных умений навыков), конструктивно-профессиональный (принятие эффективных решений, поисково-исследовательская деятельность), практический (способность продуктивного владения современными профессиональными технологиями) и личностно-профессиональный (предрасположенность к профессии, готовность к профессиональному росту).

Выявленные показатели компетентности стали основой для исследования возможностей геймификации в повышении уровня компетенций, формируемых в ходе образовательного процесса с включением геймифицированного подхода к обучению.

Экспертам всех четырех категорий был задан вопрос о возможностях геймификации: «Какие профессиональные компетенции, сформированные с включением геймификации в образовательный процесс, могут помочь выпускнику с трудоустройством и развитием карьеры?».

«Преподаватели» поставили на передний план такие компетенции, как «адаптивность к непрерывному обучению», «цифровая грамотность», «управление процессами»: «Мы и сами проходим курсы и слушаем программы, чтобы быть в теме. Изучали компьютерный симулятор “Управление корпорацией”. Все пробовали, но даже у экономистов не у всех фирмы получили развитие. Преподаватели активно используют эту образовательную программу для обучения управления всеми процессами в организации»; «Геймифицированные занятия направлены на развитие навыков принятия решений в процессе управления»; «Владение технологиями и программами».

Один из экспертов выразил мнение, что профессиональные компетенции и геймификация не связаны: «Вообще никак не связываю это. Можно вообще не играть и стать высококлассным специалистом. Геймификация – это когда тебе скучный материал преподают так, что тебе становится интересно. И ты начинаешь смотреть, читать, интересоваться. Но нахождение в цифровом поле сильно упрощает материал. Тот материал, на изучение которого нужно тратить больше времени для полного усвоения, упрощается и компонуется в одну фразу».

Анализ мнений экспертов-«методологов» позволил выявить следующие компетенции: «Есть такая концепция 4К – метанавыки: коммуникация, кооперация, креативность и критическое мышление. Эти навыки точно пригодятся нам в будущем. В отличие от многих профессиональных узких компетенций. На уровне высшего образования мы часто жертвуем этими четырьмя базовыми компетенциями ради частных навыков. То есть мы жертвуем тем, что наверняка пригодится, ради того, что пригодится вероятно»; «Самым важным при разработке геймифицирован-ного занятия является упор на развитие soft skills и моделирование процессов и ситуаций»; «Развитие командных навыков. Наша традиционная система образования устроена так, что в команде она работать не учит. Потому что задача системы – оценить индивидуальный результат каждого. А по жизни гораздо ценнее, чем знать все на пятерку, знать что-то на семерку, а на все остальные позиции, где ты слабее, просто найти себе людей, которые в нужных вопросах лучше. Тимбилдинг – ценный навык. А в системе образования у нас для него места очень мало»; «Однозначно, навык базовой цифровой разработки. Важно, чтобы студенты были включены в процесс создания программ, а не просто получали готовый продукт».

Эксперты-«разработчики» указывали на развитие таких компетенций, как: «способность сфокусироваться на конкретной задаче, не отвлекаясь на сторонние сигналы. При использовании технологий виртуальной реальности студент фокусируется на том, что у него перед глазами, не сидит в телефоне. VR-шлем заставляет студентов проживать ситуацию без избегания реальности, как бы странно это ни звучало»; «VR-обучение проникает во все сферы жизнедеятельности человека. Продажи, маркетинг, медицина. Многие разработчики в компаниях пользуются VR-очками вместо монитора. Картинка выводится в очки вместо экрана. Даже сама по себе такая компетенция, как подключение и настройка VR-гарнитуры, уже важная компетенция будущих профессиональных аналитиков больших данных»; «Развитие технических скиллов. Мы являемся очевидцами нового витка информационной эволюции. Некоторые профессии будут заменяться искусственным интеллектом. Уже сейчас искусственный интеллект проводит тренировки для РЖД, продавцов X5 Retail Group, инкассаторов ЦБ с помощью VR-очков и дополненной реальности, работники проживают рабочие задачи, взаимодействуя с адаптивной системой. С системой образования связано опосредованно, но это пример прямого влияния геймификации на профессиональные компетенции»; «Следователи в процессе обучения внедряют VR-технологии. Помогает идеально обрисовать картину, научиться восстанавливать ход событий. Пожарные также в процессе обучения погружаются во все природные катаклизмы: в торнадо, тайфуны, пожары, землетрясения, и учатся отрабатывать решение профессиональных задач»; «Расширение кругозора. Мы будем интегрировать простые локации в сложные учебные задачи. Скоро будем проводить хакатоны со студентами по разработке моделированию 3D-объектов»; «Скоро в Финансовом университете еще появится программа совместно с бизнес-инкубатором: тренажер публичных выступлений. Подгружаешь в программу свою презентацию и начинаешь ее рассказывать – в группе, аудитории, большом зале. Включены языковые тренажеры с искусственным интеллектом, кастомизация диалогов».

Как итог, эксперты-«разработчики» заключают: «Работы очень много, не справляемся. Расширяем штат сотрудников».

Эксперты-«работодатели» связывают апробированные в образовательном процессе компетенции с дальнейшей адаптацией в рабочем процессе: «Надо учитывать специфику и профиль подготовки: например, для подготовки профессиональных летчиков – да, наверное, целесообразно усиливать геймифицированную составляющую. А при подготовке психолога - надо акцент делать на живом общении, так как человека еще никакой робот совсем заменить не может, но это лишь дело будущего»; «Научить работать в проекте – самый лучший вариант посредством игрового взаимодействия, при чем не в аудитории, а в дополненной реальности в симуляции трудовой локации, с распределенным временем, распределенным пространством и ролями».

Также один из экспертов отмечает, что «геймификация – не цель, а средство. Средство донесения широкого спектра компетенций. Если взять набор 20 профессиональных компетенций, который есть в каком-то документе, тогда геймификация – коэффициент эффективности для каждой».

Таким образом, эксперты отмечают, что игровые процессы в образовании – уже не просто ближайшее будущее, а текущая реальность. Плавное внедрение цифровых методик в систему высшего образования требует скоординированной работы всех участников системы. Преподаватели, методологи, разработчики, работодатели, а также сами студенты должны иметь функционирующую площадку для обмена мнениями и опытом. Полученный исследовательский материал является фундаментом для формирования научно-практических предложений и рекомендаций.

Заключение . Проведение серии глубинных интервью с экспертами из сферы образования и сферы разработки программного обеспечения позволило в полной мере погрузиться в цифровую образовательную среду и сформировать ряд рекомендаций законодательного характера, а также несколько научно-практических предложений как для университетов, так и для компаний-разработчиков программного обеспечения. Ключевые предложения касаются вывода геймификации в образовательном пространстве в официально закрепленное правовое поле, создания отдельного регулирующего органа в рамках вузовской системы, разработки учебных курсов, а также проведения научного форума с целью повышения уровня информированности всех заинтересованных акторов.

На данном этапе развития науки перед социальным институтом высшего образования стоит ряд сложных задач, побуждающих принимать оперативные решения по внедрению цифровых технологий в образовательный процесс. Проведенное социологическое исследование позволило сформировать ряд рекомендаций, направленных на повышение эффективности применения геймификации как социальной технологии управления профессиональными компетенциями. Предлагаемые управленческие решения включают:

-

1. Проведение масштабного социологического исследования с подключением в выборку ряда российских вузов для понимания полной картины происходящего в сфере применения цифровых технологий обучения, в том числе геймификации как эффективной современной социальной технологии управления компетенциями.

-

2. Официальное утверждение определения понятия «геймификация» для внесения в законодательную базу сферы образования. Такая мера позволит университетам включать геймификацию в образовательные программы дисциплин фундаментального и прикладного характера. Неоднозначность трактовки понятия «геймификация» даже в экспертной среде создает целый спектр противоречий, тормозящих продуктивное внедрение в работу современной эффективной технологии.

-

3. Закрепление за геймификацией официального статуса не просто «развлекательного элемента», а полноценной управленческой практики с четко определенным набором функций образовательного характера.

-

4. Разработка комплексной нормативно-правовой базы, фиксирующей все возможные и запрещенные виды деятельности в рамках геймифицированного учебного процесса во избежание судебных разбирательств между получателями образовательных услуг и вузами по качеству предоставленных услуг и вероятному влиянию современного технического оборудования на ментальное и физическое здоровье студентов (так как есть ряд ограничений в использовании, например, VR-оборудования).

-

5. Создание отдельного регулирующего органа в рамках вузовской системы, обладающего полномочиями пересмотра уже существующих учебных дисциплин на вопрос возможности включения игровых механик и динамик в учебный план. Хаотичное децентрализованное изменение образовательной среды может навредить качеству образования, что негативно отразится на репутации как отдельных преподавателей, так и вузов в целом.

-

6. Разработка полноценных учебных курсов на базе платформ дополненной и виртуальной реальности, и только по тем учебным дисциплинам, где их суть допускает интерактивный творческий формат преподавания.

-

7. Проведение полноценного научного форума по теме «Геймификация в системе высшего образования» с целью повышения уровня информированности заинтересованной аудитории, а также обеспечение оперативной включенности в процесс как можно большего числа студентов и преподавателей с целью сокращения разрыва между вузами.

-

8. Выделение на государственном уровне финансирования учебным заведениям для закупки и обслуживания специализированного оборудования.

-

9. Создание единой российской платформы для разработки и хранения программного обеспечения с возможностью доступа всех вузов к наработкам коллег. Такой подход сильно удешевит внедрение геймификации и снизит отставание одних вузов от других, при этом защитит российскую образовательную среду от негативных последствий западных санкций на иностранное программное обеспечение.

-

10. Проведение централизованных курсов повышения квалификации преподавателей за счет университетов во внерабочее время. Это позволит снизить степень непринятия новых форм обучения педагогами, вынужденными на данном этапе тратить десятки часов неоплачиваемого времени на изучение основ современных технических решений.

-

11. Дополнительные выплаты из стимулирующего фонда преподавателям, интегрирующим современные методики в образовательный процесс (по аналогии с проводимой политикой в системе школьного образования при использовании наработок Московской электронной школы).

Таким образом, исследование внедрения геймификации в систему высшего образования с целью управления профессиональными компетенциями участников образовательного процесса – перспективная область для дальнейшего научного изучения, поскольку виртуальные учебные пространства и технологии дополненной реальности, казавшиеся еще несколько лет назад чем-то недосягаемым простому обывателю, стали сегодняшними реалиями. Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, первым среди экономических вузов открывший инновационный центр VR-технологий «КиберХаб» с уже функционирующими учебными программами в виртуальной реальности, является тому прямым подтверждением.