Гелиоширотные закономерности магнитно-возмущенных дней со среднесуточным значением геомагнитного индекса DST

Автор: Макаров Г.А.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 3 т.4, 2018 года.

Бесплатный доступ

В работе рассмотрены буревые дни в период 1966-2015 гг., когда среднесуточное значение геомагнитного индекса Dst было

Геомагнитный индекс dst, геомагнитная буря, сезонная вариация магнитной активности, гелиоширота земли

Короткий адрес: https://sciup.org/142220294

IDR: 142220294 | УДК: 550.385.4 | DOI: 10.12737/szf-43201803

Текст научной статьи Гелиоширотные закономерности магнитно-возмущенных дней со среднесуточным значением геомагнитного индекса DST

Геомагнитные бури являются следствием воздействия на магнитосферу Земли возмущенных структур в солнечном ветре. Они возникают при усилении солнечной активности, когда в межпланетное пространство выбрасываются потоки плазмы из коро-нальных дыр и высокоскоростные потоки солнечного ветра. Эти образования в солнечном ветре, как правило, имеют направленную к югу B z -компоненту межпланетного магнитного поля (ММП). При такой ориентации ММП происходит пересоединение межпланетного и земного магнитных полей, и энергия от солнечного ветра передается в магнитосферу Земли [Akasofu, 1981] . В магнитосфере генерируется электрическое поле, направленное поперек хвоста с утренней стороны на вечернюю, и происходит конвекция плазмы к Земле, приводящая к усилению потоков частиц в радиационных поясах. Азимутальная циркуляция частиц кольцевого тока приводит к уменьшению горизонтальной составляющей магнитного поля Земли.

Количественной мерой кольцевого тока является геомагнитный индекс Dst. В индексе Dst имеется вклад также от других токовых систем, таких как токи магнитопаузы и токи магнитного хвоста [Gonzalez et al., 1994; Feldstein et al., 2003]. Индекс Dst определяется по среднечасовым значениям горизонтальной составляющей геомагнитного поля, обычно регистрируемой в четырех низкоширотных обсерваториях. Фаза восстановления бури характеризуется распадом кольцевого тока [Яновский, 1978].

Было установлено, что сильные геомагнитные бури вызываются воздействием на магнитосферу Земли выбросов корональной массы в межпланетное пространство (interplanetary coronal mass ejection, IСМЕ) и областей взаимодействия высокоскоростных течений солнечного ветра с медленными течениями (corotating interaction region, CIR). Подробные исследования в этом направлении были проведены в работах [Ермолаев, Ермолаев, 2002; Ермолаев и др., 2017; Echer et al., 2008; Gonzalez et al., 1994, 2011; Gopalswamy, 2009; Watari, 2017]. IСМЕ подразделяются на магнитные облака (magnetic clouds) и поршни (ejecta), среди CIR выделяют области сжатия (sheath). Этим структурам присущи определенные наборы параметров межпланетной среды. В области сжатия на фронте быстрого и медленного течений (события CIR) и перед передним фронтом поршня (события sheath) плазма имеет повышенные значе- ния плотности и температуры, а тепловое давление преобладает над магнитным [Николаева и др., 2011]. Магнитное облако отличается от поршня более высоким и более регулярным магнитным полем. Очень сильные геомагнитные бури генерируются несколькими ICME, взаимодействующими между собой [Yermolaev, Yermolaev, 2008].

Существует сезонная вариация геомагнитных бурь с двумя максимумами около равноденствий. Она связывается с аксиальным и равноденственным механизмами, а также c механизмом Рассела — Мак-Феррона [Echer et al., 2011] . В то же время в работе [Mursula et al., 2011] отмечено, что распределение суббурь и ход геомагнитной активности, характеризуемой индексом A p , имеют только один годовой максимум в весенние или осенние месяцы в зависимости от цикла солнечной активности. Годовая вариация геомагнитной активности в периоды интенсивных геомагнитных бурь с максимумом в июле рассматривается в работе [Clúa de Gonzalez et al., 2002] . В этой же работе отмечается наличие пика в годовом распределении сильно магнитно-возмущенных дней в ноябре.

В настоящей работе рассматриваются закономерности распределения магнитно-возмущенных дней, характеризуемых среднесуточным значением геомагнитного индекса Dst ниже –100 нТл, при изменении гелиошироты Земли φ, т. е. гелиошироты проекции Земли на солнечный диск.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ

Анализируются случаи, когда среднесуточные значения геомагнитного индекса Dst были ниже –100 нТл. Рассматривается период 1966–2015 гг., использованы данные Мирового центра данных по геомагнетизму в Киото, Япония []. Всего выделено 114 дней, удовлетворяющих такому критерию, из них в 66 днях наблюдались бури или какая-либо фаза бури в течение одного дня, а в 48 днях были бури или несколько бурь длительностью два дня и более. Сведения о параметрах межпланетной среды и солнечной активности взяты из баз данных OMNI [] и SIDC []. В рассматриваемый период для четырнадцати дней отсутствовали данные спутниковых измерений параметров плазмы, для одиннадцати дней — магнитного поля, при этом одновременно отсутствовали данные измерений параметров плазмы и магнитного поля для восьми дней.

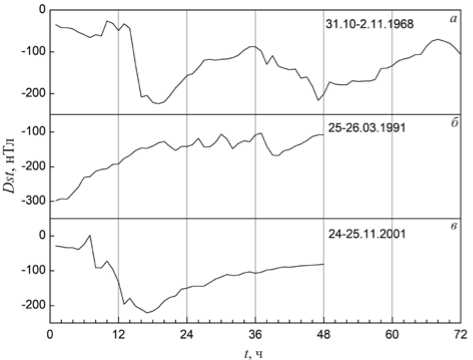

Необходимо отметить, что при суточном осреднении в выборку попадают дни, содержащие сильные, экстремальные и выдающиеся бури, поэтому в настоящей работе употребляется выражение «интенсивные геомагнитные бури». Среднее значение индекса Dst во многих случаях определяется для разных фаз геомагнитной бури. На рис. 1 приведены примеры изменений среднечасовых значений Dst в некоторые дни: последовательность двух интенсивных бурь и среднесуточные значения Dst <– 100 нТл

1. Изменения среднечасовых значений геомаг-индекса Dst : 31 октября — 2 ноября 1968 г. ( а );

Рис. нитного

25–26 марта 1991 г. ( б ); 24–25 ноября 2001 г. ( в ). Время отсчитывается от первого часа по UT для первого дня в указанном периоде

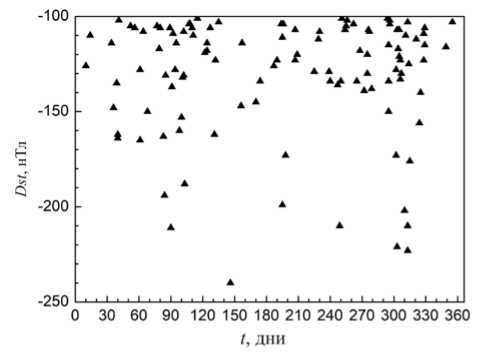

Рис. 2. Распределение среднесуточных значений Dst<–100 нТл по времени года в течение трех дней (а); среднесуточные значения Dst для фазы восстановления бури, длившейся более двух суток (б); для всех фаз бури (в).

Распределение по времени года среднесуточных значений Dst <–100 нТл приведено на рис. 2. Можно видеть, что в течение года оно неравномерное — более высокая частота появления минимальных значений Dst наблюдается в весенние и осенние месяцы (равноденственные максимумы). Кроме того, заметно большое число событий в июле и ноябре. Экстремальные значения Dst имели место весной: 13.04.1981 (–188 нТл), 25.03.1991 (–194 нТл), 31.03.2001 (–211 нТл), 26.05.1967 (–240 нТл), осенью: 06.09.1982 (–210 нТл), 29.10.1991 (–173 нТл), 30.10.2003 (–221 нТл, Hallowing event), 06.11.2001 (–202 нТл), 08.11.2004 (–210 нТл), 09.11.1991 (–223 нТл), 10.11.2004 (–176 нТл) и в июле: 14.07.1982 (–199 нТл) и 16.07.2000 (–173 нТл, Bastille Day event). Таким образом, количество буревых дней со среднесуточным значением индекса Dst <–100 нТл имеет сезонный ход с максимумами в периоды равноденствий. Следует отметить, что наблюдается также возрастание числа буревых дней в июле и ноябре.

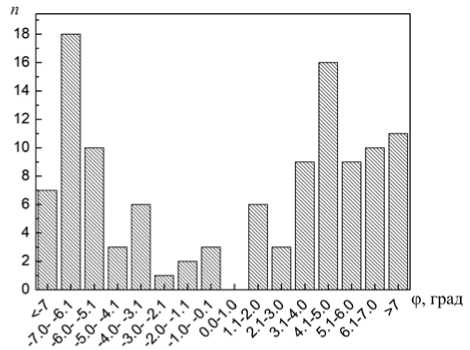

Рис. 3. Распределение количества дней n со среднесуточным значением Dst <–100 нТл в зависимости от гелиошироты Земли φ

На рис. 3 представлено распределение количества дней n со среднесуточным значением Dst <–100 нТл в зависимости от гелиошироты Земли φ. Видно, что число n дней с ростом по абсолютной величине φ в обоих полушариях Солнца возрастает. Максимума n достигает при экстремальных значениях φ. Необходимо отметить, что имеется резкое увеличение n при гелиоширотах Земли 4.1°÷5.0°.

ОБСУЖДЕНИЕПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Полученное сезонное распределение сильно возмущенных дней (см. рис. 2) совпадает с аналогичными распределениями интенсивности сильных геомагнитных бурь [Echer et al., 2011] . Весеннее возрастание n приходится на март-апрель, осеннее — на октябрь-ноябрь, причем в ноябре возрастание особенно велико [Clúa de Gonzalez et al., 2002] . О возрастании n в июле для интенсивных бурь говорится в работах [Echer et al., 2011; Gonzalez et al., 2011] .

На рис. 3 заметен пик при гелиоширотах Земли 4.1°÷5.0°. Этот пик содержит буревые дни с 13 по 17 июля и с 29 октября по 3 ноября, т. е. буревые дни, выделяющиеся в сезонном ходе Dst на рис. 2.

Распределения количества дней n со среднесуточным значением Dst <–100 нТл в зависимости от гелиошироты Земли φ (рис. 3) и в течение года (рис. 2), по-видимому, отражают влияние двух механизмов полугодовой вариации буревых дней: аксиального механизма, согласно которому при максимальных своих гелиоширотах Земля проецируется на наиболее активные широты Солнца [Cortie, 1912] , и равноденственного механизма, связанного с усилением взаимодействия солнечного ветра и магнитосферы при достижении угла атаки 90° [Bartels, 1932] . Фазы полугодовых вариаций, определяемые этими двумя механизмами, близки: экстремальных значений φ достигает 5–7 марта и 6–8 сентября, критические значения угол атаки принимает 21 марта и 22 сентября. Основываясь на этом, можно полагать, что оба механизма действуют одновременно, дополняя друг друга.

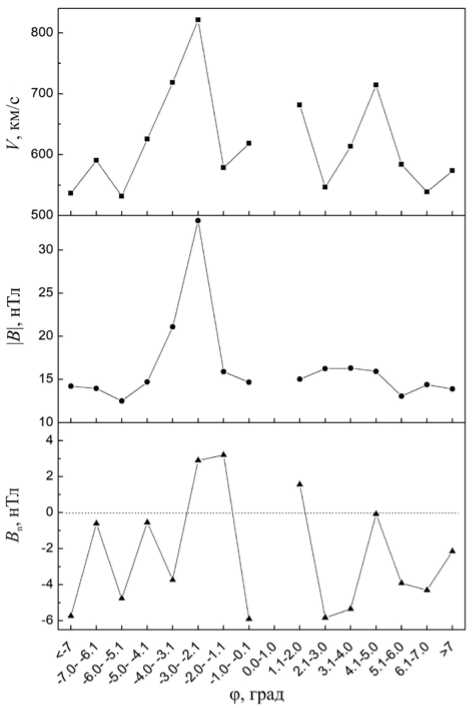

На рис. 4 приведены изменения скорости солнечного ветра V , модуля ММП | B | и величины северо-

Рис. 4. Изменения скорости солнечного ветра V, модуля ММП |B| и величины северо-южной компоненты ММП Bn в зависимости от гелиошироты φ Земли южной компоненты ММП Bn в зависимости от гелиошироты Земли, рассчитанные для нашей выборки. Полученные значения межпланетных параметров значительно отличаются от типичных значений [Коваленко, 1983] в большую сторону. Видно, что все три параметра достаточно равномерно распределены по гелиошироте, скорость V характеризуется большими значениями и составляет в среднем около 620 км/с, модуль ММП |В| также имеет повышенные значения и равен примерно 16 нТл, северо-южная компонента ММП Bn в основном направлена на юг и колеблется около среднего значения –2.4 нТл. Выброс значений всех параметров в диапазоне гелиоширот (–3.0°÷–2.1°) является частным случаем, поскольку здесь произошло только одно событие.

Исходя из графиков на рис. 4, можно сказать, что рассматриваемые нами буревые дни обусловлены возмущенными потоками в солнечном ветре. Их параметры практически совпадают с оценками, полученными в работе [Uwamahoro, McKinnell, 2013] при анализе интенсивных геомагнитных бурь. Действительно, в настоящей работе выбирались дни со среднесуточным значением индекса Dst <–100 нТл, которые содержали главную или восстановительную фазы интенсивных геомагнитных бурь.

Для анализа связи рассматриваемых дней со среднесуточным значением Dst <–100 нТл с плазменными потоками в солнечном ветре был использован каталог [Uwamahoro, McKinnell, 2013] , в котором отождествлены межпланетные источники геомагнитных

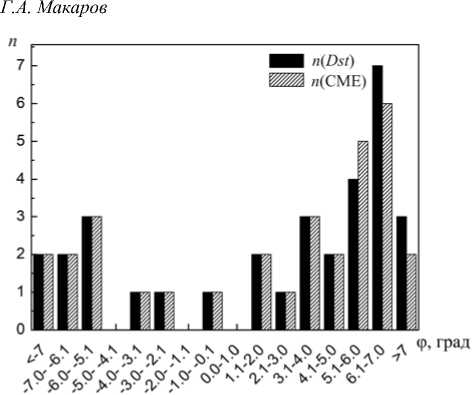

Рис. 5. Распределения количества дней со среднесуточным значением Dst<–100 нТл и количества СМЕ в зависимости от гелиошироты φ Земли бурь в 23-м солнечном цикле. Из нашей выборки там представлены 32 события. На рис. 5 показаны распределения количества дней n со среднесуточным значением Dst<–100 нТл и количества выбросов корональной массы (coronal mass ejection, СМЕ) в зависимости от гелиошироты φ Земли. Видно, что так же, как на рис. 3, число дней со среднесуточным значением Dst< –100 нТл с ростом φ в обоих полушариях Солнца возрастает; кроме того, в северном полушарии число событий значительно больше, чем в южном (n равно 22 и 10 соответственно). Практически такая же закономерность проявляется в распределении количества СМЕ. На рис. 5 приведено суммарное число СМЕ без разделения по типам. Коэффициент корреляции между распределениями на рис. 5 равен 0.95. Можно предположить, что в 23-м солнечном цикле наши события были обусловлены выбросами корональной массы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, получены следующие результаты.

-

1. Распределение количества дней n со среднесуточным значением Dst <–100 нТл зависит от гелиошироты φ Земли: n возрастает с ростом абсолютной величины φ в обоих полушариях Солнца и достигает максимума при экстремальных значениях φ.

-

2. В распределении количества дней n со среднесуточным значением Dst <–100 нТл заметно резкое возрастание на гелиоширотах Земли 4.1°÷5.0°. Это возрастание создают буревые дни с 13 по 17 июля и с 29 октября по 3 ноября, выделяющиеся в сезонном ходе сильно возмущенных дней.

-

3. Как и ожидалось, сезонное распределение сильно возмущенных дней имеет равноденственные максимумы, при этом необходимо отметить возрастание числа таких дней в июле и ноябре.

-

4. На основе каталога солнечных и межпланетных источников геомагнитных бурь [Uwamahoro, McKinnell, 2013] сделан вывод, что в 23-м солнечном цикле буревые дни со среднесуточным значением Dst <–100 нТл были обусловлены выбросами коро-нальной массы.

Список литературы Гелиоширотные закономерности магнитно-возмущенных дней со среднесуточным значением геомагнитного индекса DST

- Ермолаев Ю.И., Ермолаев М.Ю. О некоторых статистических взаимосвязях солнечных, межпланетных и геомагнитосферных возмущений в период 1976-2000 г. // Космические исследования. 2002. Т. 40, № 1. С. 3-16.

- Ермолаев Ю.И., Лодкина И.Г., Николаева Н.С. и др. Некоторые вопросы идентификации крупномасштабных типов солнечного ветра и их роли в физике магнитосферы//Космические исследования. 2017. Т. 55, № 3. С. 189-200.

- Коваленко В.А. Солнечный ветер. М.: Наука, 1983. 271 с.

- Николаева Н.С., Ермолаев Ю.И., Лодкина И.Г. Зависимость геомагнитной активности во время магнитных бурь от параметров солнечного ветра для разных типов течений//Геомагнетизм и аэрономия. 2011. Т. 51, № 1. С. 51-67.

- Яновский Б.М. Земной магнетизм. Л.: Изд-во ЛГУ, 1978. 592 с.

- Akasofu S.-I. Energy coupling between the solar wind and the magnetosphere//Space Sci. Rev. 1981. V. 28, iss. 2. P. 121-190

- DOI: 10.1007/BF00218810

- Bartels J. Terrestrial magnetic activity and its relations to solar phenomena//Terrestrial Magnetism. 1932. V. 37. P. 1-52.

- Clúa de Gonzalez A.L., Silbergleit V.M., Gonzalez W.D., Tsurutani B.T. Irregularities in the semiannual variation of the geomagnetic activity // Adv. Space Res. 2002. V. 30, iss. 10. P. 2215-2218.

- Cortie A.L. Sunspots and terrestrial magnetic phenomena, 1898-1911//Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 1912. V. 73. P. 52-60.

- Echer E., Gonzalez W.D., Tsurutani B.T., Clúa de Gonzalez A.L. Interplanetary conditions causing intense geomagnetic storms (Dst≤-100 nT) during solar cycle 23 (1996-2006)//J. Geophys. Res. 2008. V. 113. A05221. 10.1029/2007 JA012744

- DOI: :10.1029/2007JA012744

- Echer E., Gonzalez W.D., Tsurutani B.T. Statistic studies of geomagnetic storms with peak Dst≤-50 nT from 1957 to 2008//J. Atmos. Solar-Terr. Phys. 2011. V. 73, iss. 11-12. P. 1454-1459

- DOI: 10.1016/j.jastp.2011.04.021

- Feldstein Y.I., Dremukhina L.A., Levitin A.E., et al. Energetics of the magnetosphere during the magnetic storm//J. Atmos. Solar-Terr. Phys. 2003. V. 65, iss. 4. P. 429-446

- DOI: 10.1016/S1364-6826(02)00339-5

- Gonzalez W.D., Joselyn J.A., Kamide Y., et al. What is a geomagnetic storm?//J. Geophys. Res. 1994. V. 99. P. 5771-5792

- DOI: 10.1029/93JA02867

- Gonzalez W.D., Echer E., Tsurutani B.T., et al. Interplanetary origin of intense, superintense and extreme geomagnetic storms//Space Sci Rev. 2011. V. 158. P. 69-89

- DOI: 10.1007/s11214-010-9715-2

- Gopalswamy N. Halo coronal mass ejections and geomagnetic storms//Earth, Planets and Space. 2009. V. 61. P. 1-3

- DOI: 10.1186/BF03352930

- Mursula K., Tanskanen E., Love J.J. Spring-fall asymmetry of substorm strength, geomagnetic activity and solar wind: implications for semiannual variation and solar hemispheric asymmetry//Geophys. Res. Lett. 2011. V. 38. L06104

- DOI: 10.1029/2011GL046751

- Uwamahoro J., McKinnell L.-A. Solar and interplanetary precursors of geomagnetic storms in solar cycle 23//Adv. Space Res. 2013. V. 51, iss. 3. P. 395-410

- DOI: 10.1016/j.asr.2012.09.034

- Watari S. Geomagnetic storms of cycle 24 and their solar sources//Earth, Planets and Space. 2017. V. 69. Article 70

- DOI: 10.1186/s40623-017-0653-z

- Yermolaev Y.I., Yermolaev M.Y. Comment on ‘‘Interplanetary origin of intense geomagnetic storms (DstGeophys. Res. Lett. 2008. V. 35. L01101

- DOI: 10.1029/2007GL030281

- URL: http://wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp/dstdir/index.html (дата обращения 12 марта 2018).

- URL: http://omniweb.gsfc.nasa.gov (дата обращения 12 марта 2018).

- URL: http://sidc.oma.be (дата обращения 12 марта 2018).